奶牛“产”新药:探秘我国首个“动物药厂”

黄祺

14岁的晓强(化名),又要去打针了。从2岁被诊断为乙型血友病(血友病B),打针就成了晓强的家常便饭。晓强所说的“打针”,其实是静脉输液,几乎每周都要注射,他的手背已经习惯了针尖刺破皮肤的感觉。

晓强血液里缺少一种名为九因子的物质,凝血功能不全,任何的碰擦、关节磨损,都可能引发出血,如果不治疗,等待晓强的只有残疾甚至死亡。晓强注射的九因子药物,是从人血中提取的。

作为血液制品,这种药物在很多地方存在供应短缺的现象,价格也不低。按照他现在的体重每次注射5支,药费共1000元左右,医保报销后自负300多元。“我们已经按照最低限度打针,每年要打两百多支药,如果再加上进医院的其他费用,一年要花好几万,对我们这样的家庭来说,药费压力很大。有时候医院还会缺货,天天都在为药担心。”晓强父亲说。

距离上海市中心60公里,隐藏在松江区石湖荡镇一扇铁门内,有一个仿若世外桃源的地方。两头1岁多的奶牛,正在露天的牛圈里踱步,它们长得有点像,额头都有一撮心形的白毛。这里正在“孕育”的,竟然是一种药物,而这些奶牛就像一个动物药厂,她们产生的乳汁就是药物原料。

晓强没有见过这些特殊的奶牛,但未来,晓强很可能受益于它们——用牛奶制造的九因子药物,有可能很快进入临床试验阶段,未来如果能够成为产品,晓强的藥费负担就可以降低,药物的供应,也就更有保障了。

血友病的发病率约为5-10/10万,以此推算全球约有40万患者,中国约有10万。 “用牛奶生产九因子产品,已经到了临床前试验的攻坚阶段。”上海交通大学医学遗传研究所所长曾凡一教授向《新民周刊》记者介绍。2012年,上海滔滔转基因工程股份有限公司和上海交通大学医学遗传研究所共同申报的《牛乳腺生物反应器生产重组人凝血因子九产品临床前研究》项目,成为国家重大新药创制专项资助的第一个以进入临床申报为目标的动物乳腺生物反应器制药项目。

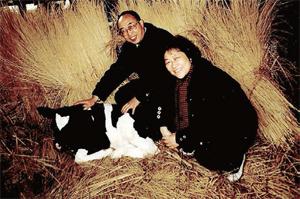

曾溢滔夫妇与转基因滔滔牛(1999年)。

如果“牛乳腺生物反应器生产重组人凝血因子九产品”未来能够成功上市,它将是全世界首个从牛奶中提取药物的产品,将成为中国药物创新的新典范。

全球首个“牛奶九因子”药物

“我们几乎将后半生的大部分时间,都用来做这件事,我今年81岁了,希望看到它真正变成药物的这一天。”曾溢滔院士夫人、“动物药厂”项目主要科学家黄淑帧教授,至今还在从事科学研究。向《新民周刊》记者介绍九因子项目的进展时,黄教授言谈之中的激情,让人忘记她的高龄。“这是一件伟大的事。”黄教授不时提醒记者。血友病,是一组由于体内缺乏凝血因子而造成的遗传性凝血障碍性疾病。传统的血友病药物,基本都是血液制品。我国有血友病B患者约1万人,目前登记在册的有近2000人。国内血友病B患者,多数使用血液制品PCC(凝血酶原复合物)治疗。专家介绍,这种药物最主要的问题是血液制品所特有的窗口期病毒及血栓风险,而且因为每次用药都必须静脉滴注,给常规预防性治疗带来障碍。

患者和医生都期待着有更加稳定安全、价格更低的药物出现——这,也就是黄淑帧教授认为九因子等乳腺生物反应器项目“伟大”的原因。

记者探访的牧场,其实并不叫“牧场”,而是上海交通大学医学遗传研究所和上海滔滔转基因工程股份有限公司在松江合作的大动物实验基地。基地里牛栏中晒着太阳的几头奶牛是基地的“宝贝”,它们携带着人工转入的特定基因,这些基因最终准确地表达在奶牛的乳腺,从而使得牛奶里有了这些药物成分。

曾凡一教授介绍,人每升血液会有4毫克九因子,而转基因奶牛所产的牛奶,每升可以提取出高达600毫克的九因子,相当于一升血的100多倍的含量。如果未来能够大规模地生产,那么供应量可以保证,九因子的生产成本也将下降,药价随之降低。

现在,“牛奶九因子”——重组人凝血因子IX产品已经进入了临床前试验的攻坚阶段。曾溢滔院士表示:“力争将这个产品做成我国首个自主开发、拥有自主知识产权的动物生物反应器药物。”

一项科研成果要获得临床前研究的批文,每一个步骤都要接受严格的监管和验证,在药物的安全性和有效性都得到确认后,才能进入临床研究阶段。目前,从转基因牛生产的牛奶中提取的药物成分,正在送往第三方检测机构进行检测,曾凡一教授告诉《新民周刊》:“进展顺利,团队充满信心。”

由于生产成本低、效益高、产量高、稳定性好,而且药物可以进行正确的翻译后修饰,转基因动物制药有望成为本世纪最具有高额利润的新型生物产业。

获批进入临床试验阶段后一般需要数年时间。“我们当然希望获得更多的支持,早一点把药做出来,保持我们的领先优势,做出中国的创新药物。” 黄淑帧教授说。

牛奶变药可以“举一反三”

松江基地的冷库里,按照严格的条件保存着来自转基因奶牛的牛奶,科研人员不断地以这些牛奶为原料,提纯和加工“重组人凝血因子九”,然后对样品进行检测和分析,以符合临床试验的要求。这些“九因子“牛奶正在为进入临床试验而做“临门一脚”的准备,为此付出20多年努力的曾溢滔院士,心情是兴奋而紧张的。

“一旦九因子产品成熟,我们可以按照同样的原理和流程,研发其他的药物。” 黄淑帧教授对《新民周刊》说。

仅仅在血友病领域,九因子产品能够顺利问世,那么下一个可以实现的也许就是八因子产品。和血友病B患者一样,八因子药物带来的经济负担,左右着血友病A患者的生活甚至命运。

11年前,为了保证小陶能够持续、稳定地用到八因子,全家离开广州搬到上海。小陶妈妈告诉《新民周刊》记者,小陶是将近1岁时确诊患血友病的,得病后他们才知道,上海莱士是国内八因子药物主要的生产企业,而上海的供药情况比较稳定,为了孩子用药,他们决定举家搬到上海。

记者见到小陶这天,妈妈带着他到瑞金医院注射八因子,春节期间一次意外的碰撞,让小陶左腿大腿外侧肿起馒头一般大的包,这是血友病患者常见的组织内出血,必须注射八因子治疗。从春节到4月,小陶每天从浦东坐车到瑞金医院注射,3月份开学也没能去上学。

2月到4月,小陶一共注射了160多支八因子,一支药的价格将近400元,报销以后家里也已经花了三四万元,这还只是一次治疗。小陶妈妈说,尽管知道自己有血友病已经比较小心,但男孩子天性爱动,碰擦总是时有发生。上小学后,小陶每年几乎都要注射上百支八因子,而这样的治疗水平对于他的病情来说已经是最低限量,如果不考虑经济压力,小陶应该接受预防性的治疗,需要注射更多药物。

药费给小陶家庭带来了不小的负担,尽管小陶妈妈和爸爸都有工作,但经济上还是捉襟见肘。“不怕你笑话,我现在每个月都靠信用卡,先拉信用卡,然后用工资还,经常会入不敷出。”小陶妈妈说。

20年间,“动物药厂”项目從设想将变成现实。

而“动物药厂”对降低药物成本很有优势。曾凡一教授向《新民周刊》记者介绍:第一,动物乳腺是一个外分泌器官,乳汁不进入体内循环,不会影响到转基因动物本身的生理代谢反应,可以表达出我们所需的外源重组蛋白,为制药提供源源不断的产品原料。

第二,乳腺组织是一种有效的蛋白质合成器,一头奶牛一年可生产的蛋白总量达250-300千克;一只绵羊或山羊一年可生产蛋白25-30千克;即使一只家兔,一年生产的蛋白总量也可达3-5千克。比如,治疗血友病A的人凝血因子VIII在美国市场每年的需求量是120克,如果仅从人血浆中分离,每年将需要120万升血浆。如果我们通过转基因牛生产的话,理论上只需从几头奶牛产的奶中提取就能够解决,而且还能够防止血制品污染等诸多问题的产生。

第三,外源重组蛋白可在乳腺组织中进行正确的修饰和后加工,乳汁中分泌的药物蛋白生物学活性接近天然产品。

第四,外源基因可以在转基因动物中稳定遗传,一旦获得一头表达某种有价值蛋白的转基因动物个体,就可以通过常规的动物育种技术扩繁群体。虽然原代转基因动物的制备技术较为复杂,费用较高,但一旦获得具有经济价值的转基因动物,后续生产费用则比较低廉。比如用哺乳动物细胞培养来生产药物,成本是800-5000美元/克,以转基因牛奶来生产,成本最低可达到其十分之一。

“因此,对于那些市场需求量很大或生物学活性要求很高的药物产品,动物乳腺生物反应器是首选的生产体系。由于生产成本低、效益高、产量高、稳定性好,而且药物可以进行正确的翻译后修饰,转基因动物制药有望成为本世纪最具有高额利润的新型生物产业。”曾凡一教授说。

她介绍,他们的团队已经连续获得了转铁蛋白、血小板生成素、凝血因子IX等转基因牛,这些药物都可以成为未来“动物药厂”的“候补”产品。

主动创新,“滔滔”20年经历了什么?

20年前,九因子项目的起点——转基因牛“滔滔”诞生,曾轰动世界。“滔滔”牛是我国第一头携带人血清白蛋白基因的转基因试管牛,它的诞生标志着中国在转基因动物领域中取得了重大突破,被评为中国1999 年十大科技进展以及十大基础研究成果之一, 并名列榜首。

“滔滔”也引起了世界范围内的轰动。“滔滔”牛首次将外源基因转入大型哺乳类动物获得成功,为“动物药厂”打下了坚实的技术基础。 上世纪八十年代基因工程技术开始成熟,“动物药厂”是科学家产生的一个新灵感。1984年,我国科学家施履吉院士提出“乳腺生物反应器制药”的概念。这个设想是利用基因工程技术将特定基因转入动物,让这个基因针对性地表达在动物分泌的乳汁中,从这些含有特定成分的乳汁中获得我们所需的药物。

山羊胚胎移植手术成功后,女儿曾凡一教授向曾溢滔院士面授机宜(1998年)。

“乳腺生物反应器制药”概念被提出后,国内外科学家都按照这个思路投入研究。而在国内,上海交通大学医学遗传研究所最早沿着这一思路开展了大量的基础研究。

从“乳腺生物反应器制药”概念的提出到“滔滔”牛的出生,中国科学家的科研创新走在了世界前列。“滔滔”牛出生之后,曾溢滔院士团队又用了十多年时间,解决了外源蛋白的表达量、稳定性、活性以及转基因动物受孕率、出生率、扩繁等等技术难题。

“现在我们繁育的转基因牛,外源基因的整合率在理论上达到了100%,受孕率也提升到了50%,为转基因动物的大规模产业化奠定了基础。”曾凡一教授介绍。在松江基地,记者见到的转基因奶牛,有二代、三代,它们的奶液中,含有特定的药物蛋白,可以用于制药。

为了尽快完成科研成果的转化,2000年,上海滔滔转基因工程股份有限公司注册成立。2018年,上海滔滔转基因工程股份有限公司全额投资的上海滔滔生物医药科技发展有限公司成立。曾溢滔院士希望将科研和产业化“无缝连接”,加快科研成果上市的速度。

80岁的曾溢滔院士,依然定期每周三到松江基地上班,听取科研人员的工作汇报,与大家讨论。然后,他会走到饲养区,去给他的宝贝奶牛们喂草料。如果基地有小牛出生,曾溢滔院士也会赶到松江,看看刚刚出生的牛犊。曾溢滔院士团队20多年的努力和坚持,终于将要看到成果。