氮肥运筹模式对小麦茎秆抗倒性能与产量的影响

周 洁,王 旭,朱玉磊,刘惠惠,陈 翔, 魏凤珍,孙建强,宋有洪,李金才

(1.安徽农业大学农学院, 安徽合肥 230036;2.蒙城县农业科学研究所,安徽蒙城 233500)

淮北平原是安徽省小麦(TriticumaestivumL.)主产区,小麦常年种植面积占全省总面积的75%以上[1]。该地区处于中国南北交界地区,属于暖温带半湿润季风气候,其独特的地理位置导致水分分布不均,连绵阴雨天气和持续季节性干旱频发;冬前干旱不利于小麦根系发育不良,生育后期较多的雨水和潮湿的土壤湿度增大了小麦倒伏的风险[2-3],影响小麦高产稳产和品质。因此,如何提高小麦抗倒伏性已成为该地区小麦生产中亟待解决的关键问题[4-6]。

根倒和茎倒是小麦倒伏的两种主要类型[7]。茎倒主要发生在小麦的孕穗期、灌浆期及乳熟期,发生时期越早,小麦产量损失就越大,其中孕穗期至扬花期倒伏时减产最严重,减产幅度能达到50%,甚至绝收[8]。小麦茎秆抗倒性受品种及栽培措施影响较大。有研究认为,茎倒与小麦株高关系密切,适当降低株高的同时增加基部节间机械强度能提高抗倒性,但降低株高会影响生物量的积累和产量形成[9-11]。小麦抗倒性还与穗重、穗颈弯曲度等穗型特征以及茎基部的节间长度、节间粗度、秆壁厚度、茎干重等茎秆物理性状密切相关[12-15]。栽培管理尤以氮肥运筹影响最显著。施氮过多会导致小麦的株高、节间长度、重心高度增加以及茎秆基部节间粗度、秆壁厚度、节间充实度的降低,显著提高倒伏率。研究表明,合理氮肥运筹可显著减少小麦生育后期的无效分蘖,改善主茎蘖的养分供应状况,增加抗倒伏能力。适期追肥可调节小麦穗下节间与基部节间的比值,降低倒伏率[16-18]。

目前针对淮北平原砂姜黑土区小麦氮肥运筹的研究较多[19-22]。前人研究抗倒性多集中在基部第二节间[9-10],而在实际生产中,小麦田间倒伏发生在基部第三节间的情况也常有发生。虽然已有学者对基部第三节间形态特征进行了初步探讨,但是对基部第二、第三节间抗倒性比较研究并不深入[23]。本研究通过分析不同施氮量及基追比条件下小麦基部第二和第三节间形态、干物质转运及产量等指标,揭示施氮量和基追比对小麦群体生长调节及其对抗倒性和产量的影响,以期寻找合理的氮肥运筹方式,为淮北平原小麦的高产和稳产提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验品种与试验设计

试验于2017-2018年在安徽省亳州市蒙城县科技示范场(33°9′44″N,116°32′56″E)进行。供试品种为烟农19(冬性、中强筋、抗倒性一般)和新麦26(半冬性、强筋、抗倒能力强)。试验田土壤为砂姜黑土。播前0~20 cm土壤有机质含量 11.51 g·kg-1,全氮含量101.58 mg·kg-1,速效磷含量15.69 mg·kg-1,速效钾含量 118.56 mg·kg-1。前茬作物为夏玉米,收获后的秸秆全部机械粉碎还田。

试验采用施氮量和基追比二因素随机区组设计。施氮量设135、180、225和270 kg·hm-2四个水平,分别用N1~N4代表;基追比设10∶0、 7∶3、5∶5和3∶7四个水平,分别用R1~R4代表。共16个处理,3次重复。小区面积为12 m2(4 m×3 m)。播期为2017年10月29日,基本苗为225万株·hm-2,磷、钾肥全部基施,均为112.5 kg·hm-2。其他大田管理方式同当地高产栽培管理模式。

1.2 测定项目与方法

1.2.1 倒伏时间、倒伏率及倒伏系数调查

倒伏时期(lodging period,LP)与倒伏率(lodging rate,LR):在灌浆后期观察小麦倒伏的时间,测定倒伏面积,倒伏率为每小区倒伏面积与小区总面积之比。倒伏系数(lodging coefficient,LC)=倒伏率/倒伏程度。倒伏程度(lodging degree,LD)以级别(茎秆与地面夹角)表示:0级为(90°~75°)、1级为(75°~45°)、2级为(45°~15°)、3级为(15°~0°)[24]。

1.2.2 茎秆主要形态指标和干物质输出率测定

株高(plant height,PH):于灌浆期不同处理间各小区选取大小长势均匀一致的小麦植株15株,去除小麦根系后用米尺测量每株主茎长度,求平均值。重心高度(height of center of gravity,HCG):将茎秆(带叶、叶鞘及穗)中部左右位置放于支点上,调节茎秆位置,直至茎秆平衡在支点上,茎秆基部顶端至平衡支点距离记为重心高度。节间长度(stem length,SL):取植株主茎(去除叶、叶鞘)用20 cm直尺分别测量每个单茎的基部节间长度。茎秆粗度及秆壁厚度(stem diameter/Stem wall thickness,SD/SWT):用电子游标卡尺测量每个单茎的基部节间粗度(节间中部直径)及秆壁厚度(节间中部双层壁厚),秆壁厚度=(外径-内径)/2。干物质重测定(dry matter weight):在105 ℃下杀青30 min后,75 ℃烘干至恒重,称重,并折算基部节间干物质量。开花期至乳熟期基部节间干物质输出率=(开花期基部节间干重-乳熟期基部节间干重)/开花期基部节间干重;开花期至蜡熟期基部节间干物质输出率=(开花期基部节间干重-蜡熟期基部节间干重)/开花期基部节间干重。

1.2.3 茎秆机械强度及抗倒指数测定

茎秆机械强度(mechanical strength,MS):于灌浆期每小区选取5株长势均匀一致植株,用茎秆强度测定仪(YYD-1A型浙江托普仪器有限公司,杭州)测量基部节间机械强度。基部第二节间抗倒指数(lodging-resistant index,LRI)=基部第二节间机械强度/重心高度[4],基部第三节间抗倒指数=基部第三节间机械强度/重心高度。

1.2.4 产量测定

于收获期定点计数穗数(采用“一米双行”定点调查方式),计算每公顷穗数,每小区人工收割2 m2,取20穗调查穗粒数,风干后小型脱粒机脱粒,按13%含水量计算千粒重及产量。

1.3 数据分析

用Excel 2003整理数据并作图, 用DPS 7.05和SPSS 18.0对数据进行统计分析, 采用Duncan氏新复极差法检验差异显著性。

2 结果与分析

2.1 氮肥运筹对冬小麦倒伏率和倒伏程度的影响

小麦品种新麦26的倒伏率和倒伏程度低于烟农19,且其倒伏主要发生在乳熟和蜡熟期(表1)。增加总施氮量和基施氮量后,小麦茎秆倒伏性明显提高。倒伏率和倒伏程度在相同追肥比例条件下表现为N4>N3>N2>N1,在相同施氮量下表现出R1>R2>R3>R4。在所有处理中,N4R1处理的茎秆倒伏最严重,倒伏率达到56%。

2.2 氮肥运筹对小麦基部节间形态特征及抗倒指数的影响

随着施氮水平的提高,小麦株高、重心高度、基部节间长度的平均值均呈增加趋势,茎秆粗度、秆壁厚度、机械强度和抗倒指数的平均值均表现为N3>N2>N4>N1(表2和表3)。相同氮肥施用总量下,两个品种的株高、重心高度、基部节间长度均随基施氮肥比例的降低而降低,茎秆粗度、秆壁厚度和机械强度均表现为R3>R2>R4>R1。在所有处理中,茎秆粗度、秆壁厚度在N3R3处理下最大,机械强度和抗倒指数在N3R4处理下最大。基部第三节间抗倒指数显著小于第二节间。这说明合理的氮肥运筹可降低小麦株高、节间长度和重心高度,增加茎秆粗度、基部节间机械强度和抗倒指数。

MR:乳熟期;DS:蜡熟期。

MR:Milk ripe stage;DS:Dough stage.

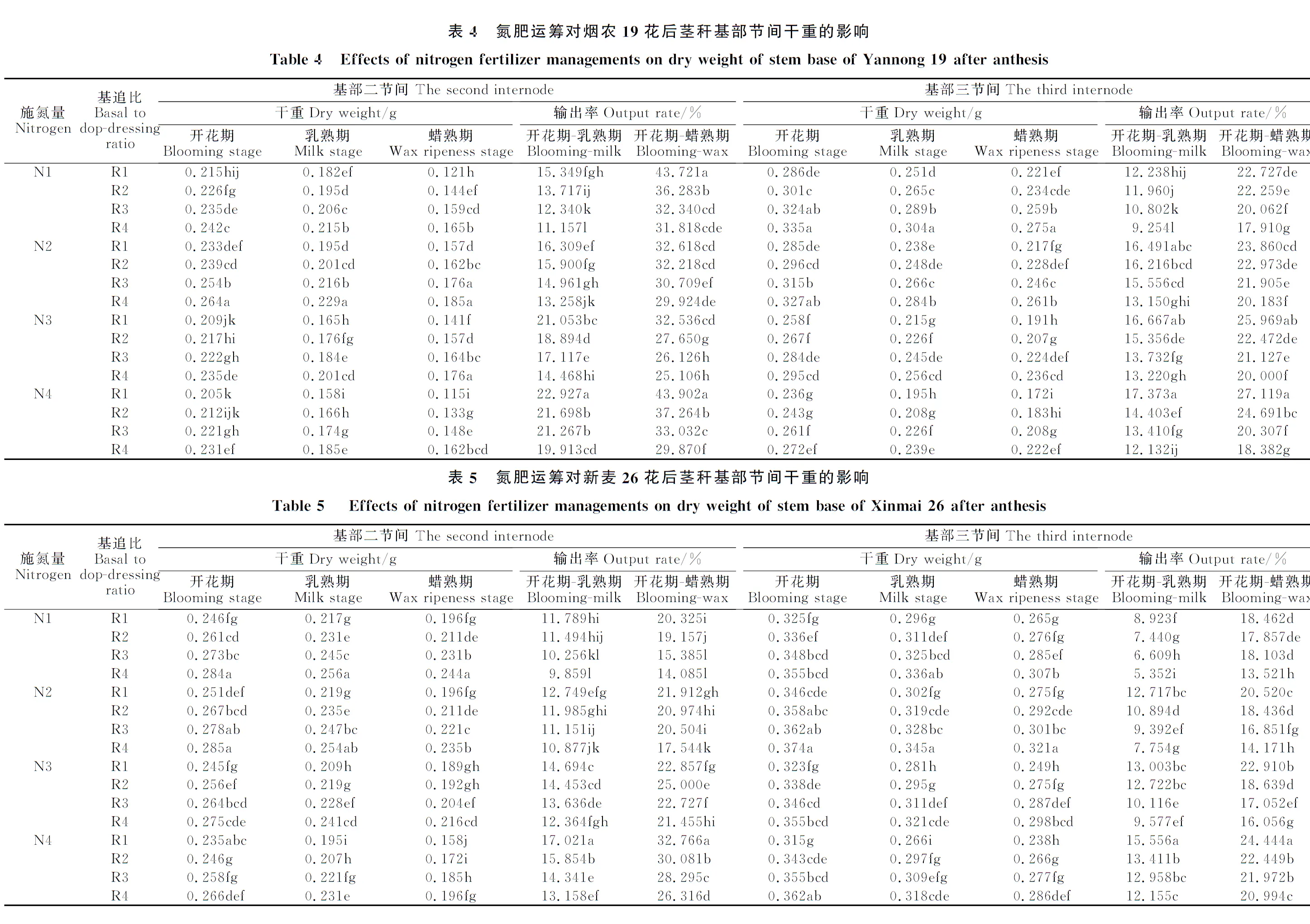

2.3 氮肥运筹对小麦茎秆基部节间干重的影响

两个小麦品种的基部第二、第三节间干重随着开花后时间的推移而逐渐减少(表4和5)。在相同追肥比例条件下,开花期和乳熟期基部第二、第三节间干重表现为N2>N1>N3>N4,在蜡熟期则表现为N2>N3>N1>N4。在相同氮肥施用总量条件下,随着追肥比例的增加,小麦基部节间干重呈增加趋势,基部节间干物质在花后向籽粒的输出率呈降低趋势。与新麦26相比,烟农19的茎秆基部第二、第三节间干重较小,干物质输出率较大。这表明合理氮肥运筹可以增加小麦基部节间充实度,提高小麦抗倒伏能力。

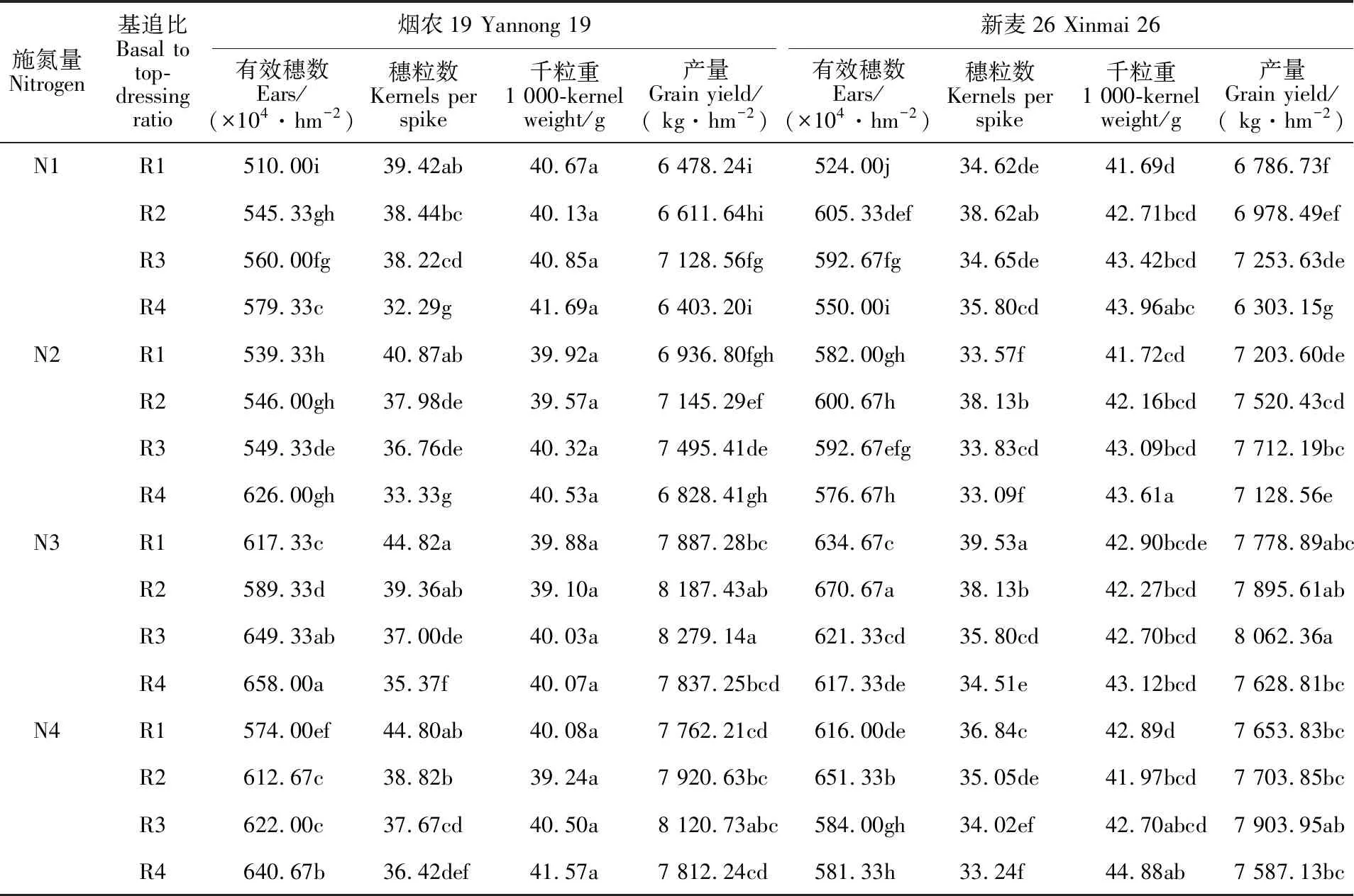

2.4 氮肥运筹对小麦产量及其构成的影响

在135~225 kg·hm-2施氮量范围内,相同追肥比例下,两个品种的籽粒产量随着施氮量的增加呈增加趋势(表6),当施氮量超过225 kg·hm-2时产量略降。在总施氮量相同条件下,产量表现为R3>R2>R1>R4。烟农19和新麦26的产量均在N3R3处理下达到最大,在N1R1处理下均最低。两品种产量最高处理比最低处理分别增产21.75%和15.82%。

从产量构成因素看,在相同追肥比例下,随施氮量的增加,有效穗数和穗粒数都表现为N3>N4>N2>N1;在相同施氮量下,随着追肥比例的增加,有效穗数呈增加趋势,而穗粒数呈下降趋势。有效穗数在N3R4处理下最大,穗粒数在N3R1处理下最大。千粒重在不同施氮总量和追肥比例条件下差异并不明显,两品种表现基本一致。这说明适量增加基施氮肥可增加小麦的穗粒数,适量提高追施氮肥比例可增加小麦的有效穗数,在施氮量225 kg·hm-2、基追比5∶5处理下可获得较高的有效穗数和穗粒数。

表6 氮肥运筹对小麦籽粒产量及其构成因素的影响Table 6 Effects of nitrogen fertilizer managements on wheat grain yield and its components

3 讨 论

3.1 氮肥运筹优化茎秆抗倒伏性能特征

氮肥运筹可以调节小麦基部节间长度与穗下节间长度比例关系,增加基部节间粗度及秆壁厚度,进而提高小麦抗倒伏能力。梁玉超等[25]研究表明,增施氮肥可以增加小麦株高、重心高度、节间长度、单株鲜重,但降低粗度、机械强度及抗倒指数,提高小麦倒伏的可能性。魏凤珍等[26]认为,小麦基部节间长度、壁厚、穗下节间长度、充实度随追肥比例的增加而增加,而株高和各节间长度则相反,说明减少基肥用量、增加追肥比例,可以为小麦形成良好的株型结构、降低倒伏风险奠定基础。张明伟等[24]研究发现,随着施氮量和追肥比例的增加,小麦基部节间变长变细,充实度降低,茎秆强度降低,田间发生倒伏的可能性及危害增加。本研究中,小麦株高、重心高度及基部节间长度在一定施氮量范围(135~225 kg·hm-2)内,随着施氮量和前期基肥量的增加而增加,与前人研究结果一致;但小麦基部节间茎壁厚度和粗度在施氮量为225 kg·hm-2及基追比为 5∶5时最大,继续增加施氮量,节间茎壁厚度和粗度并没有出现增加的趋势。相反,当施氮量大于225 kg·hm-2时,增加了小麦的倒伏率和倒伏程度。说明在此氮肥运筹模式下可以有利于改善小麦基部节间性状,增加小麦抗倒能力。

3.2 氮肥运筹对不同品种及节间抗倒性的影响

不同小麦品种的株高、根系发达程度、茎秆形态、力学特征、穗重和整株小麦形态结构都存在一定差异,其中茎秆形态特征是小麦倒伏的主要原因[27]。小麦基部节间越短、机械组织越发达、重心高度越低时,小麦的抗倒伏能力越强[28]。本研究表明,新麦26株高、基部节间长度小于烟农19,在生育后期烟农19发生倒伏面积和倒伏程度显著大于新麦26,说明小麦倒伏与基部节间形态特征有着密切联系。李金才等[4]研究发现,在不同播种密度条件下基部节间形态特征与倒伏相关程度为第二节间>第一节间>第三节间。本研究中,小麦茎秆基部第三节间节间长度、粗度、厚度大于基部第二节间,但基部第三节间强度和抗倒指数小于基部第二节间,说明小麦茎秆基部第三节间倒伏的可能性大于基部第二节间。近年来随着产量的增加,植株重心高度提高,茎秆基部第三节间形态特征对倒伏产生的影响也不可忽视。因此,为了防止小麦的倒伏并实现丰产,需要确定适宜的施氮量和施氮比例。本试验条件下,在施氮180~225 kg·hm-2、基追比5∶5下,小麦群体结构合理,茎秆节间综合抗倒性状较好,可以降低茎秆倒伏率及倒伏程度,有利于高产稳产。