川东北元坝地区须家河组三段钙屑砂岩孔隙类型及地质意义

唐自成,钟大康,王 威,石文斌,杜红权,孙海涛,王 爱,周志恒,贾晓兰

[1.中国石油大学(北京) 地球科学学院,北京 102249; 2.中国石化 勘探南方分公司,成都 四川 610041]

川东北元坝地区在须家河组三段沉积时期湖平面整体上升,岩性以泥岩为主[1-2],但在元坝西部由于距离龙门山较近,构造活动强烈,出现了龙门山碳酸盐岩区充足供源,发育一套辫状河三角洲相的钙屑砂岩,具砂泥互层特征,生储盖组合良好[3-4]。钙屑砂岩是一种特殊的岩类,具有3个典型特征:①成分上钙屑含量极高,平均在50%以上,部分区域可达90%左右[5];②钙屑砂岩在中国只分布在四川盆地的川西凹陷和川东北地区[6-8],而本次的研究区处在川东北;③钙屑砂岩物性极低,孔隙度平均仅有2%,溶蚀发育较弱。近年来随着勘探开发的深入,在川东北元坝须三段钙屑砂岩中取得了重大突破,区内多口井在测试中获得中-高产工业气流,元陆7井日产气120.83×104m3,元陆12井日产气77.17×104m3,且油压稳定,具有良好的勘探开发前景。

钙屑砂岩在成因上属于陆源碎屑岩中的一类砂岩,但在成岩过程和储集物性上却与碳酸盐岩很相似,其成分的特殊性决定了埋藏过程中成岩作用的特殊性、储集空间的特殊性以及油气产能上的特殊性。前人对研究区钙屑砂岩的沉积相[9-11]、层序[12-13]和构造[14-16]等方面进行了较为深入的研究,但对于储层特征的探讨相对较少,仅概括性地罗列了成岩作用类型和物性分布特征等内容,缺乏完整的成岩序列与定量的孔隙演化[17-18],且孔隙发育类型尚未系统总结,孔隙类型研究还存在问题,对于这种钙屑砂岩的特殊性总结不够。一些学者认为钙屑砂岩孔隙类型主要为溶蚀孔与裂缝,将钙屑砂岩高产的原因归于溶蚀对储层的改造,定义为裂缝-溶孔类储层[19-21]。但笔者通过深入分析发现,研究区除了存在溶蚀孔隙和裂缝之外,还普遍发育重结晶形成的晶间微孔,且溶蚀作用较弱,溶蚀孔隙发育局限,很难对储层进行全面改造,因此,有必要对钙屑砂岩储层孔隙发育类型及成因重新进行分析。本文利用普通岩石薄片、铸体薄片、阴极发光、扫描电镜、X-衍射数据、压汞数据及物性数据等资料,对研究区钙屑砂岩的孔隙类型及特殊性进行了系统性研究,剖析了成岩序列与孔隙定量演化特征,为下一步的勘探开发提供了指导。

1 区域地质概况

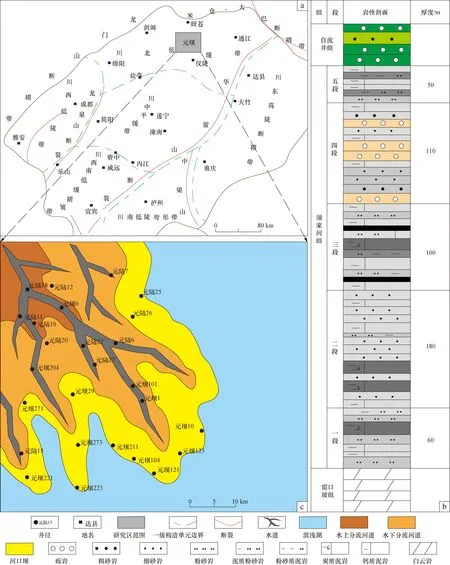

元坝地区位于四川盆地川北低缓带北缘,西临龙门山断褶带,北接米仓-大巴断褶带,东为川东高陡断褶带(图1a)[20]。自晚印支运动以来,在松潘-甘孜、秦岭造山带与四川盆地之间,发育了北东向的龙门山和北西向的米仓山-大巴山两个推覆构造带,形成了龙门山、米苍山和大巴山所限的低缓构造区[22-23]。

研究区中新生代地层发育完整,底部三叠系的飞仙关组、嘉陵江组和雷口坡组为海相地层,其上发育上三叠统须家河组至侏罗系的陆相地层(图1b),且富含丰富的油气资源,为中国研究陆相地层的理想地区[24-25]。晚三叠世须三段沉积时期湖平面上升,发生大规模湖侵,研究区主要发育辫状河三角洲-湖泊沉积体系(图1c),高能的三角洲平原水上分流河道和前缘水下分流河道在元坝西北部连片分布[21]。须三段物源主要来自龙门山北段三叠系(飞仙关组、嘉陵江组和雷口坡组)碳酸盐岩发育区[3],因此岩石类型属于较为特殊的钙屑砂岩,并在整体湖侵的背景下呈现典型的砂泥互层特征,具有良好的生-储-盖组合。

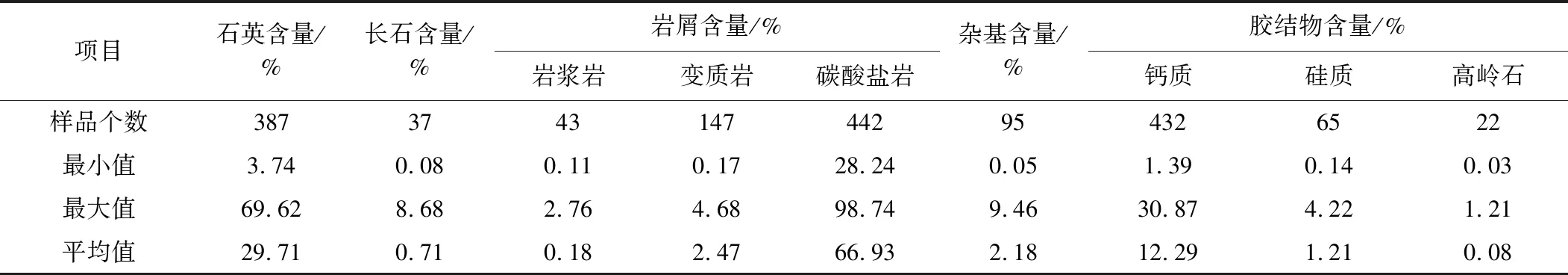

通过对元坝西23口取心井300多块岩石薄片的观察,共统计了442个薄片样品鉴定数据(表1)。

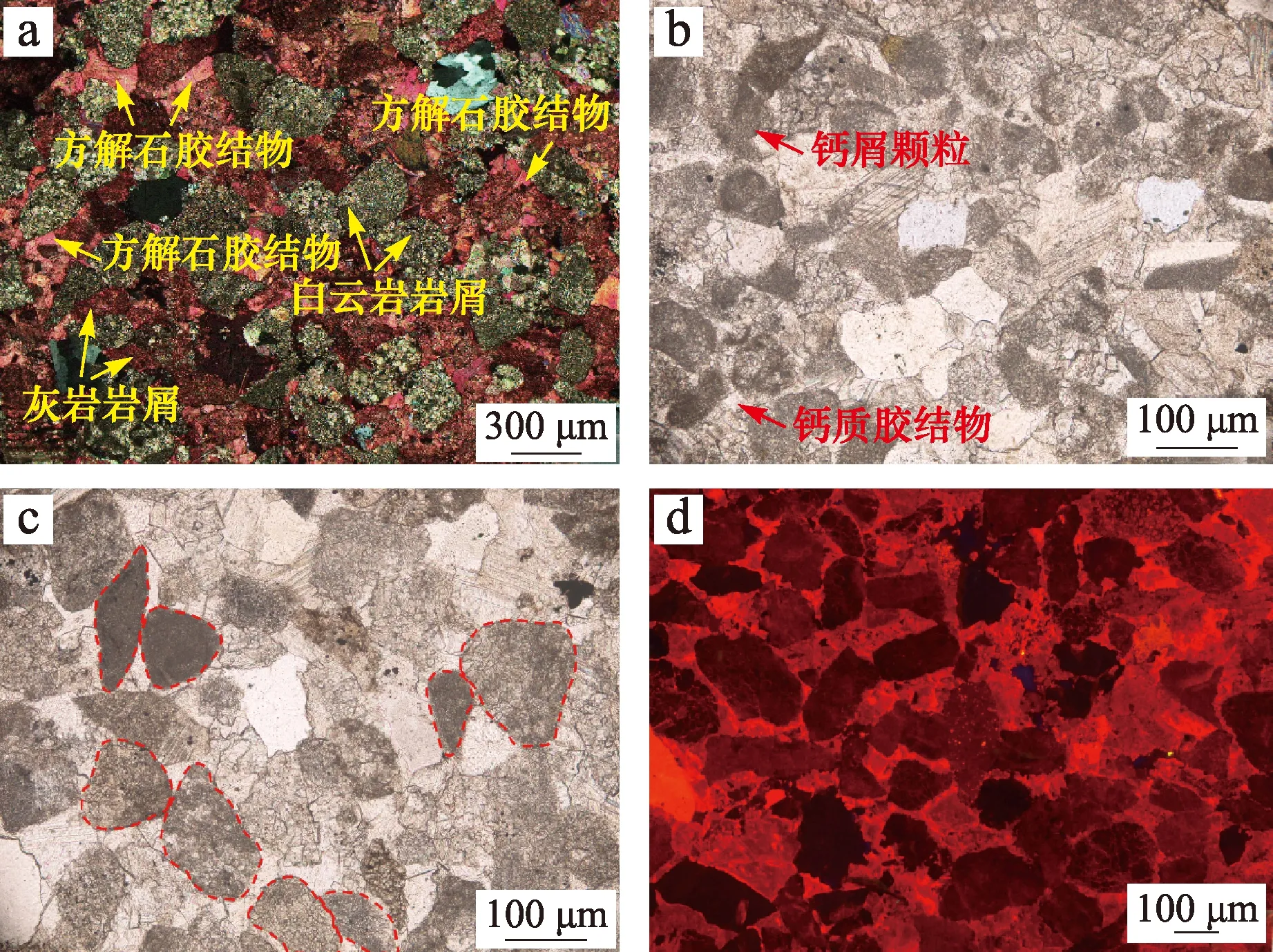

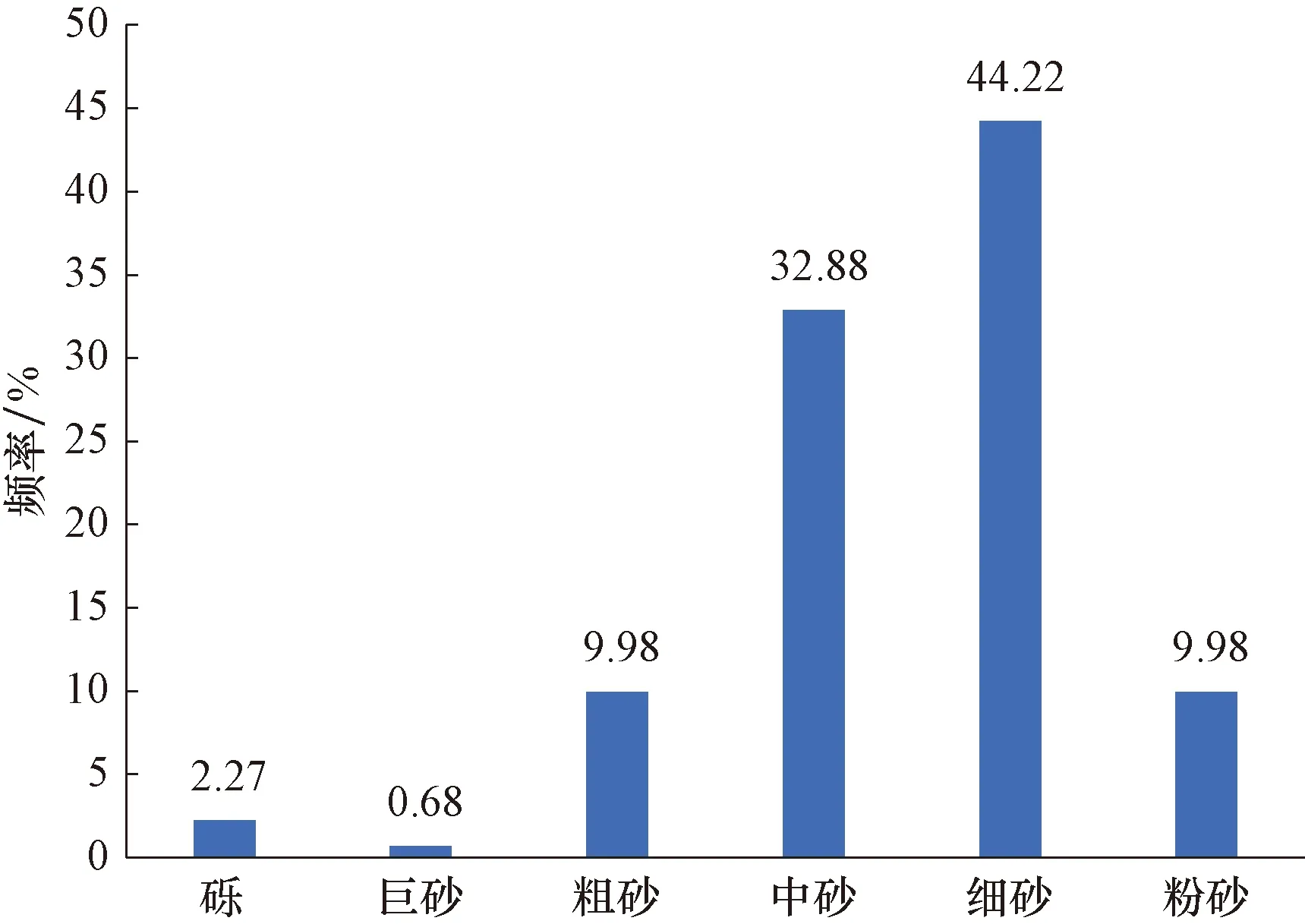

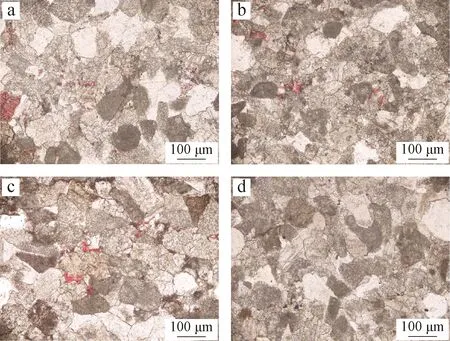

分析发现,须三段主要为岩屑砂岩,而岩屑中又以碳酸盐岩岩屑为主,平均含量达到66.93%,具有高钙屑高钙质胶结物低杂基的特点(图2a,b)。砂岩粒径分布范围较广,从粉砂到砾均存在,以中砂和细砂为主,含量分别为32.88%和44.22%(图3)。颗粒以点-线接触为主(图2c),分选中等-好,磨圆度次棱-次圆,颗粒支撑结构,胶结类型多为孔隙式,也存在基底式(图2d),这反映了胶结的时间比较早,原生孔隙由于早期的胶结大量损失[26]。

2 孔隙类型及意义

通过334块铸体薄片、210块扫描电镜的观察,发现钙屑砂岩孔隙类型包括原生孔隙和次生孔隙两大类,但是原生孔隙很少,且只能在扫描电镜下才能看见,属于钙质胶结后残余的粒间孔,孔隙直径平均约10 μm,其形态不规则,与溶蚀孔的区别在于溶蚀孔存在港湾状的边缘(图4)。

图1 元坝地区构造位置及沉积相平面图(据王威改,2013;杜红权改,2016)[20-21]Fig.1 A graph showing the structural location and sedimentary facies of Yuanba area (modified after Wang,2013;Du et al.,2016)[20-21]a.构造平面图;b.综合柱状图;c.沉积相图

项目石英含量/%长石含量/%岩屑含量/%岩浆岩变质岩碳酸盐岩杂基含量/%胶结物含量/%钙质硅质高岭石样品个数3873743147442954326522最小值3.740.080.110.1728.240.051.390.140.03最大值69.628.682.764.6898.749.4630.874.221.21平均值29.710.710.182.4766.932.1812.291.210.08

图2 元坝地区须三段钙屑砂岩压实与胶结镜下特征Fig.2 Microscopic characteristics of compaction and cementation of calcarenaceous sandstones in T3x3,Yuanba areaa. 强烈胶结,元坝271井,埋深4 113.00 m,单偏光;b. 高钙屑高钙质胶结物,元陆22井,埋深4 154.71 m,单偏光;c. 颗粒点-线接触,元陆22井,埋深4 161.78 m,单偏光;d. 基底式胶结,元坝271井,埋深 4 095.66 m,阴极发光;

图3 元坝地区须三段钙屑砂岩粒度分布直方图Fig.3 A histogram of calcarenaceous sandstone granularity in T3x3,Yuanba area

次生孔隙是钙屑砂岩的重要孔隙类型,对次生孔隙进行归纳总结,发现主要存在3种,即晶间微孔隙、裂缝型孔隙与溶蚀型孔隙,且以晶间微孔、裂缝型孔隙为主(表2)。

图4 元坝地区元陆15井须三段钙屑砂岩原生孔隙与溶蚀孔隙镜下特征(埋深4 275.46 m)Fig.4 Microscopic characteristics of primary pores and dissolved pores of calcarenaceous sandstones from Well Yuanlu 15 in T3x3,Yuanba area (burial depth:4 275.46 m)

2.1 晶间微孔隙

晶间微孔是钙屑砂岩中的一种主要孔隙类型,对于微孔隙的定义,不同的学者利用不同的研究手段提出了不同的标准[27-30]。由于普通的薄片厚度为0.03 mm,当孔隙直径小于薄片厚度时,在偏光显微镜下就很难观察孔隙的结构形态,因此,根据现有的技术手段和资料,结合前人研究成果,将直径小于0.03 mm的孔隙定义为微孔隙。晶间微孔在钙屑砂岩中普遍存在,除了粒度较细的粉砂岩,其余的薄片中均有发现,占比达到了93.71%,主要包括了两类:钙屑粒内晶间微孔和胶结物晶间微孔。钙屑晶间微孔直径与胶结物晶间微孔相比偏小,钙屑晶间微孔直径较大的约6 μm(图5a),而胶结物晶间微孔可达12 μm(图5b),形状都较为规则。小的微孔直径处于纳米级,约10~600 nm,以晶间缝的形式出现。

钙屑砂岩晶间微孔的成因存在两个:一个仅针对钙屑内部的晶间微孔,钙屑母岩多为白云岩,发生白云岩化后存在大量晶间微孔[31-32],之后经过搬运沉积形成钙屑砂岩,微孔依然存在;另一个成因是重结晶作用,钙屑砂岩的重结晶作用主要包括两个部分,即钙屑颗粒的重结晶与钙质胶结物的重结晶(图5c,d),且以钙质胶结物重结晶为主。钙屑颗粒是来源于龙门山北段三叠系(飞仙关组、嘉陵江组和雷口坡组)的泥晶白云岩,钙质胶结物是通过化学沉淀形成的泥晶方解石,原始粒度都比较细,在成岩过程中发生重结晶,颗粒明显变大且具有晶型,颗粒之间形成大量晶间微孔[33-34]。钙屑重结晶存在两种情况,一种是整个钙屑都完全重结晶,多出现在粒度较粗的钙屑中,砾级(>2 mm)和巨砂级(1~2 mm)钙屑常见;另一种情况是钙屑内部仅部分重结晶,这类情况多出现在粒度相对较细的钙屑中,粗砂级(0.5~1 mm)和中砂级(0.25~0.5)钙屑常见,部分细砂也可见到;对于粉砂级的钙屑,重结晶不明显。

表2 元坝地区须三段钙屑砂岩孔隙类型及占比统计Table 2 Statistics of pore types and proportion of calcarenaceous sandstones of T3x3,Yuanba area

图5 元坝地区须三段钙屑砂岩晶间微孔和重结晶镜下特征Fig.5 Microscopic characteristics of intercrystalline micropores and recrystallization in calcarenaceous sandstones of T3x3,Yuanba areaa. 钙屑晶间微孔,元陆18井,埋深4 564.80 m,扫描电镜;b. 胶结物晶间微孔,元陆15井,埋深4 280.10 m,扫描电镜;c. 钙屑重结晶,元陆18井,埋深4 526.49 m,单偏光;d. 钙质胶结物重结晶,元陆6井, 埋深4 182.98 m,单偏光

2.2 溶蚀型孔隙

溶蚀型孔隙是钙屑砂岩的一种次要孔隙,占比仅有10.18%,主要包括钙屑溶蚀孔和胶结物溶蚀孔两种,孔隙直径也不均一,大的可达0.1 mm,小的属于微孔范围,约15 μm。须三段是富含水生和陆生植物的煤系地层,进入中成岩阶段之后,有机质开始成熟而产生有机酸,有机酸进入储层对钙屑及钙质胶结物进行溶蚀[35],产生溶孔改善储层质量,因此,前人认为溶孔是钙屑砂岩孔隙的主要贡献者。

图6 元坝地区须三段钙屑砂岩溶蚀孔隙镜下特征Fig.6 Microscopic characteristics of dissolved pores in calcarenaceous sandstones of T3x3,Yuanba areaa. 钙屑与钙质胶结物溶蚀,元陆20井,埋深4 140.74 m,单偏光;b. 钙屑与钙质胶结物溶蚀,元陆18井,埋深4 564.41 m,单偏光;c. 溶蚀孔隙,元陆15井,埋深4 275.33 m,单偏光;d. 溶蚀孔隙不发育,元陆15 井,埋深4 279.42 m,单偏光

然而通过研究发现,溶蚀孔隙的发育是有限的,难以整体改善储层质量,只能形成局部的“甜点”。首先,在整体上须三段的钙屑砂岩溶蚀现象少见。在334块铸体薄片中,仅有34块薄片发现了溶蚀现象,占比10.2%,绝大多数的薄片均未见到溶蚀现象。其次,溶蚀程度比较低。对存在溶蚀现象的薄片进行观察发现,溶蚀仅出现于少量的钙屑和胶结物中,并不是普遍存在,且大多数钙屑颗粒溶蚀不完全,胶结物溶蚀呈零星状分布(图6a,b)。最后,在剖面上溶蚀孔隙发育厚度是有限的,并不是整个砂体都存在溶蚀孔隙,多发育在砂体的顶底(图6c,d)。元陆15井存在一个约30 m的叠合砂体(埋深4 270~4 300 m),取心约7 m(埋深4 275~4 282 m),但溶蚀孔隙仅出现在砂体顶部,且厚度仅约1 m(埋深4 275~4 276 m)。

2.3 裂缝型孔隙

裂缝型孔隙是钙屑砂岩另一类主要的孔隙,占比达到了31.14%,主要包括了两类:贴粒缝和构造裂缝。贴粒缝是一种沿着较粗颗粒(砾、巨砂)边缘的裂缝,缝宽较小,平均约0.04 mm(图7a)。这种裂缝的形成与重结晶有关,钙屑颗粒与胶结物成分的来源不同,导致两者的性质有差别,当钙屑的重结晶与胶结物的重结晶不同步时,钙屑与胶结物体积的变化也不同,就会在颗粒边缘形成这种贴粒缝[36-38]。构造裂缝在钙屑砂岩中比较常见,占比达到了22.16%,缝宽不均一,大的可达0.56 mm(图7b),小的仅能在扫描电镜下才能看见,属于微裂缝(图7c,d)。由于钙屑颗粒和钙质胶结物硬度较大且脆,在须三段强烈构造运动的背景下,就会产生大规模的构造裂缝,因此钙屑含量越高,钙质胶结越强烈的地区,裂缝就越发育[39]。裂缝对于孔隙度的影响不大,但是却能够对孔隙进行沟通(图7c,d),微裂缝对晶间微孔进行了很好的连通,这对改善致密的钙屑砂岩储层质量起到了非常重要的作用。

图7 元坝地区须三段钙屑砂岩裂缝镜下特征Fig.7 Microscopic characteristics of fractures in calcarenaceous sandstone of T3x3,Yuanba areaa. 贴粒缝,元陆12井,埋深4 315.55 m,单偏光;b. 构造缝,元陆15井埋深,4 282.43 m,单偏光c. 微裂缝沟通晶间微孔, 元陆15井,埋深4 275.60 m,扫描电镜;d. 微裂缝沟通晶间微孔,元陆18井,埋深4 524.34 m,扫描电镜

3 孔隙演化定量分析

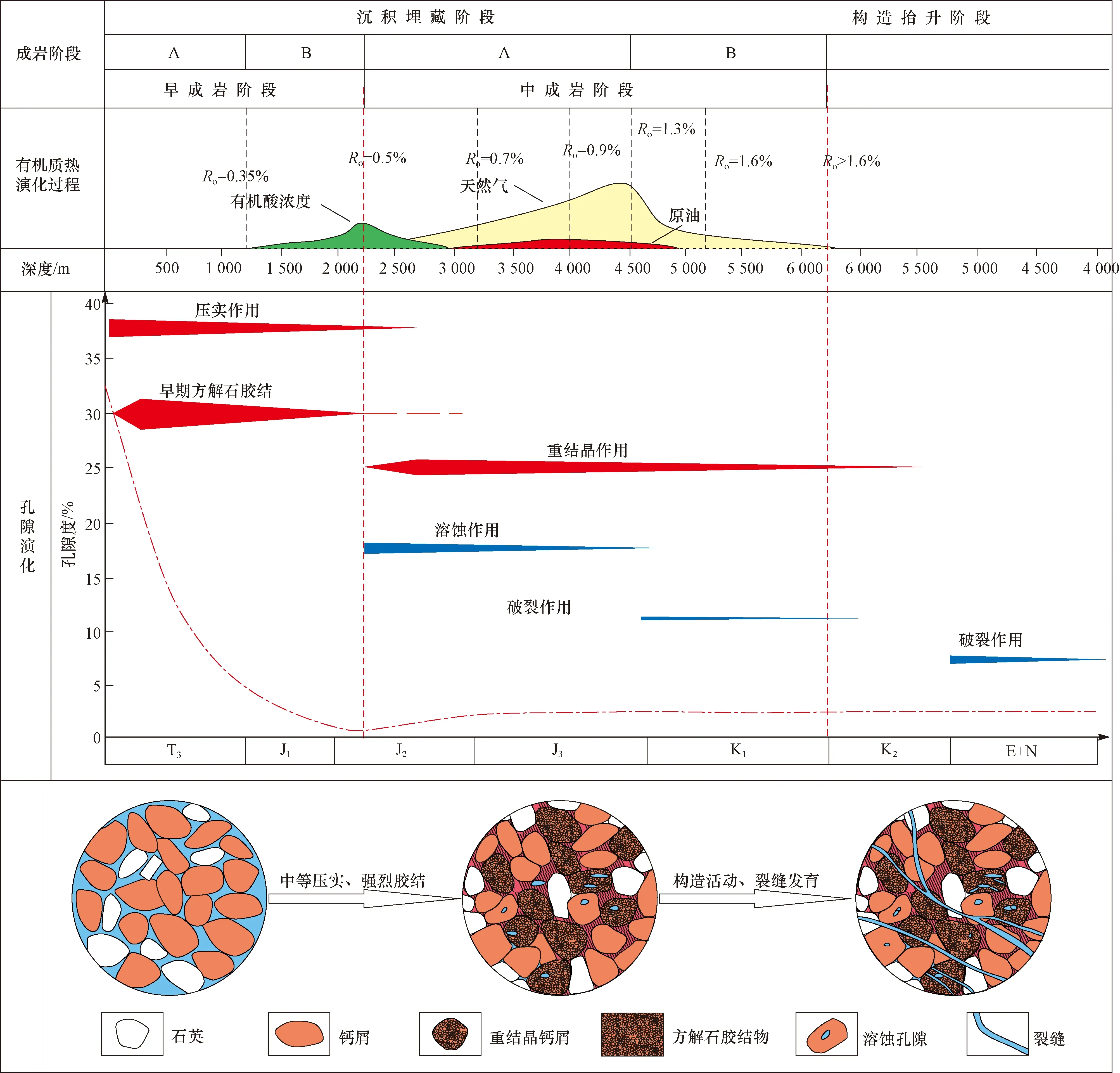

在孔隙类型研究的基础之上,对钙屑砂岩孔隙的演化进行定量分析。砂岩孔隙的演化与成岩作用、构造作用等因素息息相关,综合运用普通岩石薄片、铸体薄片、阴极发光等资料,结合前人研究成果,分析发现研究区钙屑砂岩的成岩序列主要为早期强烈钙质胶结、中弱压实,中期弱溶蚀、强烈重结晶。

根据Beard和Wely提出的砂岩原始孔隙度计算公式[40]:

Φ0=20.91+22.90/S0

(1)

式中:Φ0为砂体原始孔隙度,%;S0为特拉斯科分选系数。

借鉴前人的研究方法[41],计算得到了元坝西须三段钙屑砂岩的原始孔隙度,平均值为32.22%(共81个薄片样品)。运用点估法,每块薄片估点300个,统计获得溶蚀面孔率、裂缝面孔率等,为了将面孔率转换成孔隙度,从样品中挑选出面孔率及对应的实测孔隙度,共21个数据组,运用公式:T=Φ1/Φ2(T为转换系数,Φ1为实测孔隙度,Φ2为总面孔率)[42-44],计算得出研究区钙屑砂岩面孔率与孔隙度的转换系数T=1.27。结合总面孔率、溶蚀面孔率、裂缝面孔率、胶结物体积,计算视压实率=(原始孔隙度-原生面孔率×1.27-胶结物体积)/原始孔隙度,其中原生面孔率=总面孔率-溶蚀面孔率-裂缝面孔率,最终得到平均视压实率约为52.74%,计算出压实减孔16.99%(原始孔隙度×平均视压实率),同时胶结减孔等于胶结物含量,孔隙定量演化具体过程如下(图8)。

图8 元坝地区须三段钙屑砂岩成岩序列与孔隙演化Fig.8 A graph showing the evolution of diagenetic sequence and pores in calcarenaceous sandstones of T3x3,Yuanba area

表3 元坝地区须三段钙屑砂岩各孔隙类型与总孔隙占比统计Table 3 Statistics of the proportions of every pore type to the total pores in calcarenaceous sandstones of T3x3,Yuanba area

须三段钙屑砂岩的原始孔隙度平均为32.22%,在早成岩阶段,由于强烈的钙质胶结减少了15.19%的孔隙度,此时钙屑砂岩孔隙度变为17.03%,再经过压实作用减少了16.99%,原生孔隙几乎损失殆尽。中成岩阶段,发生有机酸的溶蚀,溶蚀增孔平均为0.32%;之后发生重结晶作用产生晶间微孔,然后构造作用产生裂缝增孔0.24%,达到现今的孔隙度均值1.95%,可以计算出晶间微孔约为1.35%,最终得到钙屑砂岩各类孔隙类型与总孔隙的占比(表3)。也再次证明了溶蚀孔隙发育有限,占比仅有16.41%;晶间微孔是钙屑砂岩现今孔隙度的最大贡献者,占比达到69.23%。

图9 元坝地区须三段钙屑砂岩压汞曲线及孔径分布直方图Fig.9 A histogram showing the mercury porosimetry curves of and pore distribution in calcarenaceous sandstones of T3x3,Yuanba areaa,b. 元坝6井,埋深4 294.69 m;c,d. 元陆11井,埋深4 349.95 m

4 晶间微孔的有效性

晶间微孔在钙屑砂岩中普遍发育,其有效性需要进一步探究。根据研究区9口井的压汞资料分析,选取典型井的压汞曲线,总结了钙屑砂岩的孔隙结构特征(图9)。排驱压力一般在10~20 MPa,最大进汞量在45%~80%,分选较好,明显细歪度,但几乎所有样品退汞量为零,表明喉道非常细,孔喉连通性较差[43-44]。而从孔隙分布直方图可以看出,孔隙直径虽然多小于1 μm,属于微孔,但大部分微孔对渗透率存在贡献,说明这些微孔是连通的,而天然气是以分子的形式赋存于孔隙中,天然气分子(甲烷、乙烷、丙烷)的直径平均仅有0.4 nm,因此这些微孔是可作为天然气储集空间的有效孔隙。

通过前面分析可知,钙屑含量越高,钙质胶结越强烈的地区,如高能的分流河道,裂缝就越发育。同时,大量的钙屑和胶结物在重结晶之后又形成了大量的晶间微孔,在微裂缝的沟通下,储层质量较好。因此,高钙屑高钙质胶结物含量的分流河道是须三段的优质储层区。

5 钙屑砂岩的特殊性及相互关系

钙屑砂岩在成因上属于陆源碎屑岩中的一类砂岩,其成分的特殊性决定了埋藏过程中成岩作用的特殊性、储集空间的特殊性以及油气产能上的特殊性。

6 结论

1) 钙屑砂岩次生孔隙类型主要包括晶间微孔隙、裂缝型孔隙及溶蚀型孔隙。晶间微孔的成因是钙屑与钙质胶结物的重结晶作用;裂缝的成因有两个,贴粒缝是由于钙屑与胶结物重结晶不同步,构造裂缝是由于须三段沉积时期强烈构造运动形成的;溶孔是由于有机酸对钙屑砂岩的溶蚀。

2) 研究区钙屑砂岩溶孔发育有限,仅形成局部“甜点”;晶间微孔普遍发育,是孔隙的主要贡献者,且大部分微孔都是有效孔隙,加上微裂缝的沟通,晶间微孔是天然气的主要储集空间。

3) 高钙屑高钙质胶结物含量的地区(如高能分流河道),强烈重结晶提供大量晶间微孔,加上裂缝的沟通,成为须三段的优质储层区,可作为勘探开发的重点。

4) 钙屑砂岩在成因上属于陆源碎屑岩中的一类,其高钙屑含量的成分特殊性形成了典型“弱压实、强胶结、弱溶蚀、强重结晶”的成岩特殊性;成岩的特殊性也导致了钙屑砂岩物性的特殊性,孔隙多为晶间微孔,平均孔隙度不到2%,物性较差。但由于钙屑砂岩的颗粒与胶结物均具有碳酸盐矿物的脆性特征,在构造运动中产生一定量的裂缝,沟通了大量的微孔,使得钙屑砂岩储层产量较好。