《诗经·国风》中“日”“雨”的意象表达

郑雪玲

(华南师范大学 文学院,广东 广州 510006)

中国的意象理论源远流长。《周易》中便有“观物取象”[1]490“立象以尽意”[1]504的说法,后来东汉哲学家王充、魏晋玄学家王弼对意象也多有论述。但首次将“意”与“象”组合为新词并将这一概念从哲学领域引入审美与艺术领域的,则是南北朝的文艺理论家与批评家刘勰。在《文心雕龙·神思篇》中,他提出:“独照之匠,窥意象而运斤;此盖驭文之首术,谋篇之大端。”[2]175在刘勰看来,“意”指的是客体化的主体情感,“象”指的是主体化了的客体物象,“意象”即是“意”与“象”这两个方面彼此生发的相融和契合,是艺术构思创造活动中主体心意与客体物象交融合一的艺术表象。比如《邶风·雄雉》中的“瞻彼日月,悠悠我思”[3]44一句,就把主体的情感“思”意寄托在不断更迭的“日月”象中,“思”与“日月”意、象之间相融为一体,写出思念之绵长。

《诗经·国风》收录的是来自各地的民歌,主要反映先民的生活现实,其中既有对爱情、劳动的吟唱,也有对故土、离人的怨叹。在不少作品中,透过“日”“雨”意象可以窥探先民的生活现实,体会诗歌丰富的内在意蕴。

1 《诗经·国风》中“日”的意象

1.1 《诗经·国风》中“日”的使用

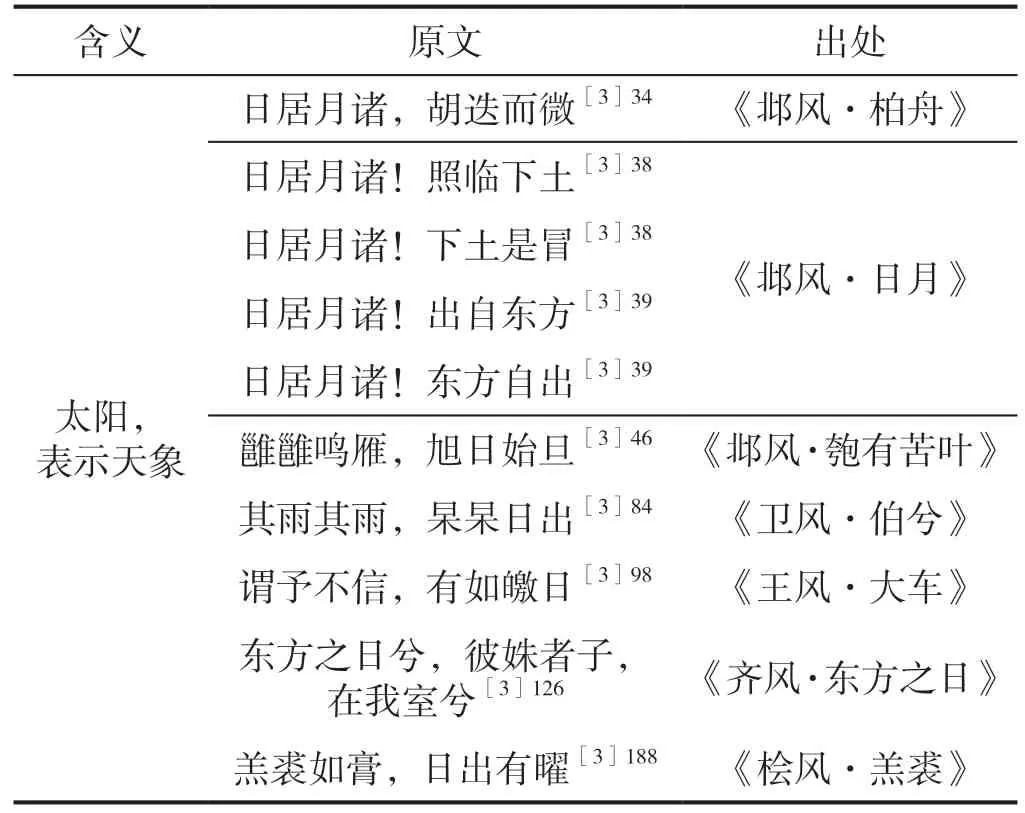

“日”在《诗经·国风》中一共出现39 次。有时用作时间量词,如《邶风·旄丘》“叔兮伯兮,何多日也”[3]50和《邶风·泉水》“有怀于卫,靡日不思”[3]52;有时用来表示季节,如《豳风·七月》中的“春日载阳,有鸣仓庚”[3]200和“春日迟迟,采蘩祁祁”[3]200;有时候用来表示位置,如《邶风·简兮》的“日之方中,在前上处”[3]51。真正以“太阳”本义出现,作为天象意象使用的仅有10 处(包括在同一首诗中的重复出现次数,详见表1)。

1.2 “日”的意象表达

“日”作为天象意象在《国风》中的主要释义是“太阳”。作为天空中最引人注目的天体,太阳对于先民而言是神圣的存在。它给先民带来光和热,几乎所有的作物都依靠太阳而生存,同理,先民也仰仗太阳获得生存。然而,太阳带来的并非全是好处,比如后羿射日传说,可见太阳有时候也会给先民生活带来麻烦。所以,先民对于遥远而不可知的太阳始终怀着既爱且畏的复杂情感。《诗经·国风》中,“日”有10 处以“太阳”本义作为意象使用。

表1 《诗经·国风》中“日”作为天象的使用情况

在《国风》中,“日”这一意象的表达方式以比兴为主。“比者,以彼物比此物也”[4]6,比如《齐风·东方之日》中的“东方之日兮,彼姝者子,在我室兮”[3]126,用从东方升起的光芒万丈的太阳来引出、比喻抒情主人公眼中那面容姣好的女子。“兴者,先言他物以引起所咏之辞也”[4]2,如《邶风·日月》中的“日居月诸”[3]38一句,就出现在该诗第一章至第四章的开头,既是以日月作比,也是起兴。

2 《诗经·国风》中“雨”的意象

2.1 《诗经·国风》中“雨”的使用

“雨”,在《诗经·国风》中出现了16 处,分布在12 篇诗歌中,其中11 处是以名词形式作为天象出现(详见表2)。既有单独出现,也有组合出现,最常见的是“风雨”,此外还有“零雨”“阴雨”“雨雪”等组合方式。另有1 种组合“如雨”,运用了比喻的用法,着眼在雨的数量和形态上作比。

2.2 “雨”的意象表达

“雨”的文化含义是由其自然属性引发的,根据雨对人们生产生活的影响,主要分为积极和消极两种感情色彩。中国自古便是一个农业国家,农业发展关系国计民生,在没有现代科技协助农耕的古代,农业灌溉大多依赖雨水,尤其是在《诗经》产生的时代,雨水充沛与否对农作物的影响更明显。遇上雨水充沛,便是喜笑颜开,诗歌中展现出来的也是积极美好的一面,如果雨水过多或过少,则会引发无尽的担忧。比如《曹风·下泉》中“芃芃黍苗,阴雨膏之”[3]196,先写黍苗在丰沛雨水的滋润下青翠欲滴,繁茂生长,由此联想“四国有王,郇伯劳之”[3]196,联想到四方的诸侯都来朝见天子,贤德高贵的郇伯亲切慰劳的盛况,表达了对美政的赞美与向往。《豳风·鸱鸮》中,先写母鸟无法保护自己的孩子不被猫头鹰抓走,努力筑巢却饱受欺凌,只落得“予羽谯谯,予尾翛翛”[3]204的悲惨遭遇,然而悲惨并未因此远离她,“风雨所漂摇”[3]204,狂风暴雨来临的时候,母鸟“予维音哓哓”[3]204,绝望到只能不断尖叫。同样是雨,风调雨顺,万物生长让人不禁联想美政等美好事物,而一旦是狂风暴雨则不免出现惊恐不断的绝望心理,可见《诗经·国风》中“雨”所表达的情绪复杂。

表2 《诗经·国风》中“雨”的使用情况

3 “日”“雨”意象蕴含的先民心理

1)敬畏自然的心理。

在远古时期,先民们对于自然界中不可捉摸的事物有着天然的畏惧,认为自然界存在着人类无法掌握的力量,在给人们带来福祉的同时也可以给人们带来灾难,所以对自然存在一种敬畏心理。《王风·大车》中的“谓予不信,有如皦日”[3]97就是先民自然崇拜心理在诗文中的具象表达。《毛诗序》提到:“《大车》,刺周大夫也。礼义陵迟,男女淫奔,故陈古以刺今,大夫不能听男女之讼焉。”[3]97这种说法遭到许多质疑,因为该诗对社会背景的交代不够明确。然而细读文本内容,这确实可能是一首爱情诗。结尾处的“谓予不信,有如皦日”[3]97,就像是情人指着天上的太阳作证,发下一个斩钉截铁的誓言,如果不能兑现承诺,那自己就会遭到太阳的惩罚。立誓多以自己珍视崇拜的东西为约束,先民立誓时请太阳为证,侧面表达出他们对太阳的崇拜与敬畏,就像后人的对天发誓,同样是崇拜自然、敬畏自然心理的遗留。

此外,远古时期的人们往往会举行各种各样的祭祀活动,表达人们心中的敬畏,祈求护佑,祈雨便是我国古代祭祀中一个很重要的部分。但祈雨并不是所有人都可以进行,它有一整套仪式,一般是天子进行祈雨活动。经过长久的发展,慢慢地,雨跟政治便有了联系,如果国家风调雨顺,那就是天子有德;如果久不降雨,则是天子不贤,天将罚之,这个时候天子要自罚以祈雨。《吕氏春秋·顺民篇》有:“天大旱,五年不收。汤乃以身祷于桑林曰:'余一人有罪,无及万夫;万夫有罪,在余一人。无以一人之不敏,使上帝鬼神伤民之命。'于是剪其发,剧其手,以身为牺牲,用祈福其上帝,民乃大悦,雨乃大至”[5]115,就记载了商汤以身为祭,进行祈雨的活动。坚信万物有灵的先民相信,如果人类做错事,自然一定会予以惩罚,这就是他们崇拜自然、敬畏自然的复杂心理。

2)批判现实的心理。

《桧风·羔裘》中,“羔裘如膏,日出有曜”[3]188,先写羊羔皮袄色泽如脂膏,在太阳的照射下金光闪闪,耀眼发亮,引出后面“岂不尔思?中心是悼”[3]188,表达出先民内心的担忧。按照《毛诗序》的说法,可能是借此写出先民对桧国灭亡前统治者骄奢淫逸统治的不满,对国运日渐衰微的无奈,表达出先民对现实的不满与批判。

天象中的“雨”也具有破坏性,狂风暴雨摧毁田里的庄稼,也对人的身体造成伤害。原始时代,人们自保的方式有限,狂风暴雨对生物的摧残,让人对自然产生了敬畏。而人生活在社会中,遭受现实打击,跟生物在自然界中遭受风雨摧残又有何异?很多时候生活在苦难中的人并不能直接表达自己的情感,所以对“雨”的描述被延伸到现实,暗指政治黑暗、社会艰苦对人的迫害,表达先民对现实的不满与批判。《邶风·北风》呼号“北风其凉,雨雪其雱”[3]55“北风其喈,雨雪其霏”[3]55,这里的“风”“雨”“雪”都象征暴政。先民不堪残暴的统治,所以喊着“惠而好我,携手同行”[3]55,呼唤那些赞同自己的朋友一起逃走。《豳风·鸱鸮》则是一首寓言诗,借母鸟控诉猫头鹰抓走自己的小鸟,毁坏自己的巢穴的自白“迨天之未阴雨,彻彼桑土,绸缪牖户”[3]204,以动物世界比喻人类世界,控诉迫害母鸟和小鸟的罪魁祸首鸱枭,阴雨在其中则是外界险恶环境的象征。

借“雨”批判现实的用法后世还有沿用。元稹《闻乐天左降江州司马》有“残灯无焰影幢幢,此夕闻君谪九江。垂死病中惊坐起,暗风吹雨入寒窗”[6]4586-4587,这首诗中的“雨”与政治险恶有暗合之处。文天祥《过零丁洋》“山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁”,同样用风雨影射环境的险恶,影射人身遭受的迫害,表达对现实的不满与批判。

3)忧愁怅惘的情绪。

《邶风·柏舟》中的“日居月诸,胡迭而微”[3]34,表达的是本来照临下方的日月应当明亮,可是现在却明暗相交迭。这正是以日、月无光所带来的黯淡,比喻丈夫不再宠爱自己的忧伤心理。

“雨”具有迷蒙的特点,下雨的时候天色阴沉,所以先民又将“雨”与内心的忧愁、对未来的怅惘与迷茫联系起来。《豳风·东山》“我徂东山,慆慆不归。我来自东,零雨其濛”在四章中反复出现,表现了征人多年征战在外,终于得以归家时的复杂心情。他们许久未归,对于家中境况有着种种担忧与想象,这时又碰上细雨蒙蒙,内心的忐忑、担忧与这雨水化成的淡淡的忧愁怅惘融为一体。《邶风·燕燕》是一首送嫁诗,描绘了国君送别自己妹妹出嫁时的浓浓不舍,其中“泣涕如雨”,运用比喻把眼泪比作雨水,传达伤别之情。雨水表示忧愁的这种用法在后世很普遍,唐诗宋词中就有诸多运用。温庭筠《更漏子》中的“梧桐树,三更雨,不道离情正苦。一叶叶,一声声,空阶滴到天明”,李煜《浪淘沙》中的“帘外雨潺潺,春意阑珊。罗衾不耐五更寒”,李清照《声声慢》中的“梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴”等,都用“雨”具象表达了内心的愁苦。

4 “日”“雨”意象背后的文化象征

1)永恒的象征。

太阳每天都从东方升起,这是一个永远都不会发生改变的存在,在先民心中,太阳是永恒的象征,它永远不会发生改变。“日”这一天象意象在《诗经·国风》也有作为永恒的象征,这在《邶风·日月》中体现得尤为明显。

《邶风·日月》是在《诗经·国风》中“日”意象出现密度最大的一首诗,“日”在该诗中共出现4处。全诗分为四章,每一章均用“日居月诸”起兴。《毛诗序》:“《日月》,卫庄姜伤己也。遭州吁之难,伤己不见答于先君,以至困穷之诗也”[3]39,朱熹《诗集传》中提到:“庄姜不见答于庄公,故呼日月而诉之。言日月之照临下土久矣,今乃有如是之人,而不以古道相处,是其心志回惑,亦何能有定哉?”[4]21许多学者都指出,《日月》的成诗时间应该是庄姜被庄公遗弃后,他们认为这一首诗的抒情主人公是卫庄姜,所指责的男子则是卫庄公。今人多把这首《日月》作为弃妇怨恨丈夫变心的诗看待。不管如何解读,在这首诗中的“日”毫无疑问,不仅仅是起兴,更是以其出自东方,照临大地,即使运行覆照,尚有定所的特点,反衬同“我”结为夫妇的这个人,竟心志被迷惑,以致“我”发出“胡能有定”的感叹,怎能不使人伤感?可知主人公反复吟咏“日”,正是借“日”的永恒衬托其反复强调的“胡能有定”。

2)美好事物的象征。

尽管先民因为无法控制自然力量而心生畏惧,但自然力量确实为先民的生存带来了许多便利,所以自然力量也会被先民当成美好事物的代表,并将其作为喻体,表达对心中喜爱的人或物的赞美。比如太阳,具有光明与温暖的特点,大多数时候它是先民和动植物生活中所需的光和热的主要来源,在诗文创作中被用来当作美好事物的象征。《齐风·东方之日》以“东方之日兮”[3]126起兴,兼而作比,用从东方升起的明亮而温暖的太阳来形容心爱女子的美丽。这种用太阳来比喻女子美貌的写法,在后世诗文中也有所体现,如宋玉的《神女赋》写到“其始来也,耀乎若白日初出照屋梁;其少进也,皎若明月舒其光”[7]345,其中便是用“白日”来形容神女的美,再如曹植的《洛神赋》在描绘洛神的美貌时,言其“皎若太阳升朝霞”[8]245。

3)政治安定的象征。

《国风》中描写了政治上由乱到治,天降喜“雨”的情形,以“雨”润泽农作物代表政治安定、生民尽欢。《鄘风·定之方中》,描写了卫文公从漕邑迁到楚丘重建卫国的事。公元前660 年,狄人侵卫,卫戴公抵抗途中逝去。卫文公于是带领着卫人重建宫殿、恢复家园。“降观于桑,卜云其吉,终然允臧。灵雨既零,命彼倌人,星言夙驾,说于桑田”[3]66。他关心农桑、亲自视察,在占卜中得到上天的吉兆,于是上天降下灵雨,肯定了卫文公的功绩。《曹风·下泉》,前三章描绘了民众在周王朝短时间内几代皇位的不断更替中忧心忡忡,最终晋国大夫荀跞帮助周敬王打败另一派王子朝,结束了周王室数年的内战。“芃芃黍苗,阴雨膏之。四国有王,郇伯劳之”[3]196以雨水润泽黍苗生长,赞美了荀跞匡扶周室后天下安宁、民心大定的情形。雨成了政治安定、海晏河清的象征。

4)男女情事的象征。

古人认为“天地相会,以降甘露”[9]90,“雨”是天地交欢的产物,所以男女的交合模仿天地的交合,同样可以形成“雨”,滋润万物的生长。《周易·系辞下》:“天地氤氲,万物化醇;男女构精,万物化生”[10]541也把天地与男女之间的感情联系起来。这种观念在《诗经》中还有孑遗,便是以“雨”象征男女之间的情事。

《邶风·谷风》写了一个女子与丈夫一起努力经营农活作为生计而生活渐渐好转,最终丈夫却变心另娶,让她十分痛苦。诗歌的第一章回忆了她与丈夫最初的甜蜜与承诺,“习习谷风,以阴以雨。黾勉同心,不宜有怒。采葑采菲,无以下体。德音莫违,及尔同死”[3]46,诗中的第一句描写雨水就是暗示与丈夫最初的甜蜜情事。《齐风·敝笱》中有“齐子归止,其从如雨”[3]131讽刺鲁庄公不能阻止母亲齐文姜与齐襄公私通。全篇“鱼”、“云”、“雨”、“水”都隐喻了齐文姜与齐襄公之间的情事。此外,还表达对情人的相思。《卫风·伯兮》中“其雨其雨,杲杲出日”[3]84便是写女子对出门在外丈夫的思念,说他总是不回来,就好像盼望下雨,但却总是朗朗晴日。《郑风·风雨》“风雨凄凄,鸡鸣喈喈”[3]116“风雨潇潇,鸡鸣胶胶”[3]116“风雨如晦,鸡鸣不已”[3]116三句则描绘了女子在凄凉、急骤、连连不断的风雨中思念情人,终于在一个早晨与阔别已久的情人再次相会,喜出望外之情,溢于言表。

5 结语

天象描写在先秦的文学作品中占据着重要的地位。受到当时生活环境影响,先民们在崇拜自然的同时又敬畏着自然,在顺应自然规律的同时又了解、掌握自然规律并赋予他们一定的文化象征意义。《诗经》中天象作为意象,它表达的文化意蕴非常丰富,正是这种丰富的文化意蕴,对后世文学产生长远影响。