四川省水土保持监测点优化调整方案探讨

(1.四川省水土保持生态环境监测总站,成都,610041;2.康定市水务局,四川 康定,626000;3.阿坝州水务局,四川 马尔康,624000)

四川省地处青藏高原东南缘,是长江和黄河上游重要的水源涵养地,境内地形起伏较大,地貌类型以山地、丘陵为主,降雨时空分布不均并多以暴雨形式集中降落,人类活动频繁,水土流失量大、面广,是全国水土流失最严重的省份之一。根据全国第一次水利普查水土保持情况普查公报,四川省土壤侵蚀类型多样,兼有水蚀、风蚀和冻蚀等,水土流失面积为12.10万km2,其中水蚀面积11.44万km2,居全国第一;风蚀面积0.66万km2。全省92个县级行政区涉及国家级水土流失重点防治区,占幅员面积73%,超过全省县级行政区总数的50%。全省涉及全国水土保持区划3个一级区、6个二级区和11个三级区。四川省水土保持现状监测点布局存在类型单一、数量偏少、密度不均;土建设施设置不规范、代表性不强;仪器设备自动化水平低、技术手段落后等问题,观测成果精度低、时效性差,不能真实、准确地反映水土流失规律和水土保持措施治理成效。本文对全省监测点进行空间布局优化调整,结合规程规范和监测点实际情况,完善土建设施类型、数量、规格等,并对监测点仪器设备配置进行了探索。

1 监测点现状及存在问题

通过全国水土保持监测网络与信息系统二期工程建设,2011年全省共建成43个水土流失监测点,包括2个小流域综合观测场,24个坡面径流观测场、14个小流域控制站(其中利用水文站13个)、1个重力侵蚀监测点和2个混合侵蚀监测点。由于受规划布局、设计、施工和后期运行管理等因素的影响,监测点主要存在以下问题。

1.1 监测点类型单一、布局不合理

现有监测点类型单一,主要为水力侵蚀,缺少风力侵蚀和冻融侵蚀。监测点空间布局相对集中,密度设置不合理,主要分布在盆地腹部和盆周山区的15个市州,而川西藏区的甘孜、阿坝两州无行业内监测点。按流域水系划分,主要分布在长江流域的嘉陵江、涪江、岷江、沱江水系,而黄河流域无行业内监测点。按水土流失重点防治区划分,涉及国家级重点治理区21个、国家级重点预防区2个,占总数的25%。按水土保持三级区划划分,只涉及6个三级区划,占总数的55%。

1.2 土建设施代表性不强、布设不规范

由于受建设征地、经费限制,现有水蚀监测点主要集中设置坡面径流场,小流域综合观测站数量较少;坡面径流场一般只布设5个径流小区,包括1个标准径流小区,其余的径流小区按不同坡度、土地利用或水土保持措施等单一因素设置,缺少对比小区和天然坡面径流场,代表性不强。有些径流小区因为原始地形原因人为造出不同坡度,不能真实反映区域水土流失状况。

由于受设计、施工等因素影响,部分监测点径流小区建设标准低,修建不规范。如小区边埂埋置深度和保护带设置宽度不够;小区外围截排水设施不完善;供水供电和交通等设施考虑不周;径流池和集流池尺寸偏大,增加人工搅拌难度,部分池底防渗未做好,存在漏水现象;分流池分流孔大小不均且不在同一水平线上,径流量误差大等。

1.3 仪器设备自动化水平低、技术手段落后

现有监测点仪器设备配置多为2010年全国网络二期配置的传统人工观测仪器设备,主观性较强、自动化水平低,特别是缺少径流泥沙自动监测仪、土壤水分速测仪、植被盖度仪等成熟可靠、先进实用的监测仪器设备,造成监测点观测技术手段和方法落后,观测数据精度低、时效性差,不能真实、准确地反映水土流失规律和水土保持措施治理成效。

2 水土保持监测点优化布局

2.1 优化布局原则

(1)科学布局,全面覆盖。监测点布设充分考虑水土流失类型及分布、流域、行政区划和水土流失重点防治分区等因素,达到水土保持三级区划全覆盖。

(2)统一规划,分步实施。监测点的设置应进行整体的规划,才能保证水保信息化建设的顺利进行,分近期、远期两个阶段实施。

(3)统筹兼顾,长期监测。具有进行长期监测的人员、技术、设施设备和经费等条件,以保障水土保持监测工作顺利开展。

(4)资源共享,积极利用。监测点应充分利用水文、林业、农业和科研院所等现有相关监测站点的观测成果,反映水土流失的动态变化。

2.2 监测点优化布局方案

根据水土保持监测点优化布局原则,在掌握四川省地形地貌、土地利用、植被、气候、土壤、水土流失状况等自然条件的基础上,分析四川省行政区划及现有水土保持监测点的布局,基于分区的基础上对其进行布局优化。

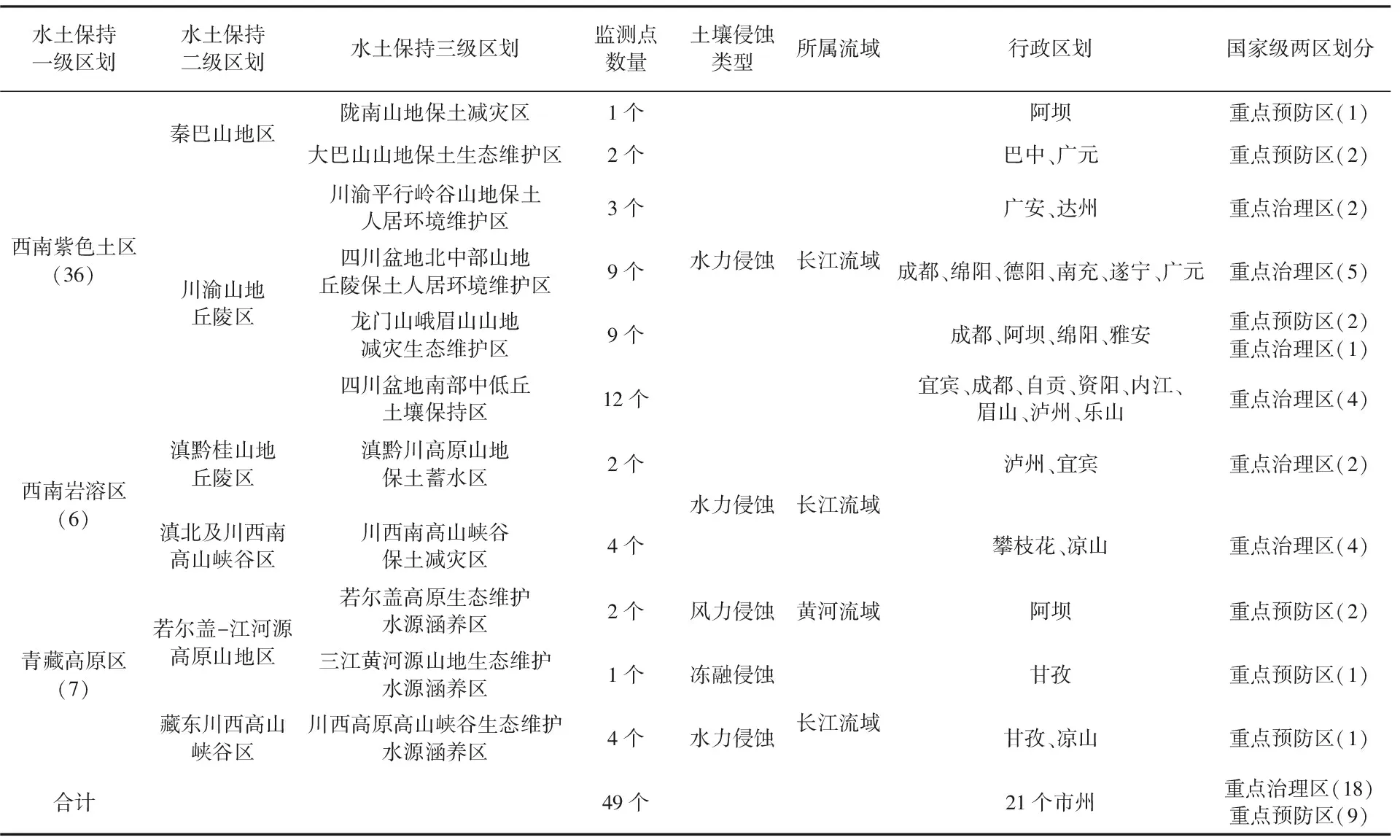

经优化布局调整后,全省水土流失监测点共49个,其分布与土壤侵蚀分布状况和特点相吻合,涵盖水蚀、风蚀和冻蚀三种类型监测点。按全国水土保持三级区划,每个三级区划至少保证21个市州各布设1个监测点。按水土流失重点防治区分布,首先是水土流失重点治理区,其次是水土流失重点预防区,国家级重点防治区布设数量多于省级重点防治区,一般防治区适当考虑。按照流域水系分布,首先是长江流域的嘉陵江、雅砻江、大渡河、岷江、涪江和沱江水系,其次是黄河流域的黑河、白河水系。按行政区划分布,根据各地的自然条件、水土流失面积强度和程度、基本建设的密集程度等,水土流失比例较大和治理任务较重的资阳、巴中、雅安、达州、广元、绵阳和川西藏区阿坝、甘孜的县市区布设监测点相对较多,其余地市监测点数量占该地区县数比例均超过25%。通过优化布局,监测点具有较好的代表性,布局合理,能够满足监测工作的需要。

3 监测点标准化、规范化建设和管理

为确保监测数据的统一性、可对比性,各监测点应按照《水土保持监测技术规程》、《水土保持监测设施通用技术条件》和《四川省水土保持监测点建设指导意见》等技术要求,加强规范化、标准化建设和管理。

3.1 土建设施优化调整

根据四川省土壤侵蚀特点和水土保持监测点观测成果需求,新建监测点应考虑在坡面径流场所在的小流域出口处增加控制站(卡口站),设置小流域综合观测站,以反映小流域内水土流失规律和水土保持措施治理效果,为水土保持规划、综合治理以及科学研究等提供基础数据。坡面径流场的径流小区数量应适当增加,除设置标准径流小区外,应结合原始地形地貌布设天然坡面径流场,以减少人为扰动破坏原地形地貌,同时对不同坡度、坡长、土地利用类型和水土保持措施的径流小区布设对比径流小区。

表1 四川省水土保持监测点布局统计

为确保径流小区建设高标准、规范化,应强化径流小区设计环节,保证径流小区坡度、坡长、小区边埂、保护带、观测道路和观测设施符合技术规范要求,并充分考虑后期观测人员运行管理的可操作性;加强施工全过程管理,确保径流小区按照设计施工,控制关键部位施工质量。根据区域自然条件及产流量的不同,优化改进集流径流设施,对实际操作有困难的,建议采取有标尺的不锈钢集流桶便于采样观测。

3.2 监测仪器设备升级改造

根据水土保持监测工作发展需要,通过提升监测仪器设备的先进性、科学性和自动化水平,有利于观测数据的准确度、精确度,更好地反映区域水土流失状况。降雨观测采用全自动气象观测站和自记雨量计;植被盖度观测采用便携式植被盖度摄影测量仪;土壤含水量测定采用PR2土壤水分测定仪或土壤水分速测仪;径流小区泥沙取样采用管式全剖面采样器,径流泥沙测定采用泥沙自动监测设备;小流域泥沙取样采用泥沙自动采样仪;小流域控制站配置必要的高清视频监控设备。

3.3 监测点运行管理

监测点工作必需的生产生活用房及其他附属建筑物,其办公、生产生活用房达到国家和地方有关建设标准,设施设备配套齐全;配备必须的供水、供电、交通、通讯设施,配备必要的设施、设备维护检测工具和设备;建设标准化的观测标志,标、牌、点齐全。

监测点工作人员一般不少于3人,应具有良好的专业技术水平和年龄结构,保证监测工作的稳定和持续发展。监测点运行经费应纳入地方财政预算,原则上每人每年不低于5万元。监测点运行管理制度健全,建立工作管理、档案管理、设备管理、监测成果报告、数据与成果管理等制度。

4 结论与建议

(1)水土保持监测点是水土保持监测网络体系的神经末梢,承担着具体的观测、试验和数据采集、传输的任务。水土保持监测点布局的科学性、合理性决定着监测成果的应用价值和权威性。

(2)监测点优化布局应综合考虑水土流失类型、水土保持区划、水土流失重点防治区、流域水系、行政区划等因素,兼顾长期运行条件,并与水文、林业、农业和科研院所等相关监测站点资源共享。

(3)为确保监测数据的统一性和可对比性,应加强监测点土建设施、仪器设备的标准化、规范化建设和管理。优化土建设施布设,强化土建设施设计环节,加强施工全过程管理,控制关键部位施工质量。开展监测仪器设备标准化建设,提高自动化水平,确保观测数据的准确度、精确度,更好地反映水土流失规律和水土保持措施效益。