财政视角下农业机械化推动乡村振兴路径研究

◎贺冠勇

(山西财经大学财政与公共经济学院 030006)

一、农业机械化与乡村振兴的关联性分析

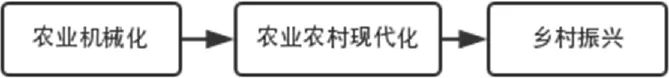

发展农业是乡村振兴战略不可或缺的关键环节和重要组成部分。农业机械化作为重要的农业生产力,推动着农业、农村的发展,是农业现代化、农村现代化发展的重要基础。受城镇化和城市化进程不断加快、城市房地产行业快速发展以及城乡二元结构的综合影响,城乡之间的人口流动导致了乡村加速衰落。因此,大力发展农业机械化,促进农业发展,改善乡村面貌,缩小城乡差距,有利于保留乡村劳动力,推动乡村振兴战略目标实现。理论上,农业机械化是推动乡村振兴的重要因素。实际上,农业现代化、农村现代化发展应是两者关联性的媒介。没有农业机械化,便没有农业、农村的现代化,更不用谈乡村振兴战略的实现,三者之间的关系便很明了(如图1)。

图1 农业机械化、农业农村现代化与乡村振兴关联图

如图所示,无论是乡村振兴,还是农业农村现代化发展都要先发展农业机械化。农业机械化应快速发展和实现转型升级,进行农业机械化的供给侧结构性改革,促进农机装备的供给效率,提高农村农民农机装备的拥有量。在农业生产方式转变的过程中,破解农业机械化与农业信息化融合、农机装备质量与适用性问题等等相关问题,首先要实现农业机械化科学、合理地快速发展,提高农业生产效率,从而为农业、农村现代化和乡村振兴提供基本保证。

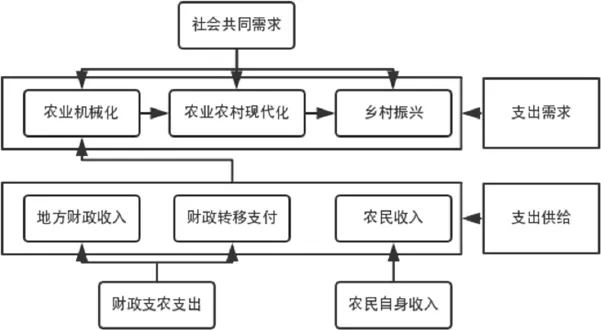

二、财政视角下农业机械化推动乡村振兴的理论分析

如前所述,农业机械化是推动乡村振兴战略的基本保证,为农民提供基础性服务。在分析农业机械化和乡村振兴之间的关联性基础上,还应清楚地认识到财政在农业机械化推动乡村振兴过程中的作用(如图2)。长久以来,“城市偏向”下的城乡二元结构发展模式导致城乡之间的差距,忽视了乡村的发展,户籍制度和各地区的不同政策加大了城乡差距,因而加快农业机械化发展,推动乡村振兴战略目标,都离不开政府财政的支持。尽管目前提出要实现财政模式的转变,即公共财政向现代财政演进并建立现代财政制度,财政将仍然是发挥“公平”调节者的作用,平衡地区间、城乡间、群体间的差距问题。农业机械化和乡村振兴具有公共品特征,同基本公共服务均等化建设不相矛盾,提供这种公共品有其鲜明的受益范围,即需要实现乡村振兴战略的各个落后农村地区。对于农业机械化和乡村振兴这种公共品而言,它们是农民群体奔向小康、实现富裕的共同需求,这种农民群体的共同需求比社会共同需求要狭隘些,但最终会升华为全社会的共同需求,而公共品供给是由社会共同需求决定的,从政府的职能定位看,政府的财政支出作为公共品供给的资金保障。因而政府财政应有财力支持和政策偏向,保证乡村有实现振兴的能力和动力,激活农业机械化到农业、农村现代化,再到乡村振兴战略目标实现的传导过程。

图2 财政在农业机械化推动乡村振兴过程中的作用

三、财政视角下农业机械化推动乡村振兴的实现路径

当下正值农业、农村现代化发展和乡村振兴的关键期,在乡村振兴战略背景下,大力发展农业机械化需要从财政方面做到以下几点:

(一)完善分税制、完善地方税体系

分税制改革以来,中央与地方政府间进行税种的划分,逐渐形成“财权与事权倒挂”不匹配,地方各级政府普遍存在财政缺口问题,尤其是县级政府陷入了财政困境。因此分税制的完善应该合理划分中央、地方政府间的税种,各级地方政府根据实际情况制定本地区的税收政策,尽可能多地增加农民收入,并在农民收入明显改观时寻辟新税源,增加税种,完善地方税体系,增加本级政府的财政收入,提高地方政府财政支农的保障能力。

(二)科学划分财政支农事权,明确财政支农支出责任

在完善分税制的前提下,合理地界定各级政府的财政支农事权与财政支农支出责任。首先,明确财政支农范围以及政府间的支农职能定位;其次,各级地方政府应先按照公共品的受益范围和外部性进行第一层次的支农事权划分,再按照信息复杂性以及激励相容原则进行第二层次的支农事权划分,以农机装备的供给效率,进而划分好地方各级政府的支农事权;最后,明确政府在基本公共服务均等化过程中的支出责任,在划分好政府间基本公共服务事权的基础上,从客观、科学的角度对各地区的基本公共服务供给成本和供给水平进行综合测算,并进行统计上的聚类分析,对不同地区进行划类分档,按照“因素法”的标准收支思想,确定各级政府在支农项目中的分担比例。

(三)完善政府间的转移支付制度

我国转移支付制度自设立以来就一直在信息不对称的情况下为地方各级政府提供了博弈的可能,降低了有限财政资金的划拨精准度和使用效率。因此,本文从完善博弈规则的视角提出如下措施:第一,改进转移支付的计算标准。一方面,改进标准收支的测算。标准支出方面应该综合考虑支农项目的供给水平指标和支农项目的供给成本指标,进而计算出均等化标准的地区支农项目的均等化成本,改进标准支出,使得核算结果更客观和科学;另一方面,将财政努力度作为考量因素引入转移支付的测算公式当中。第二,调整转移支付的结构。增加一般性转移支付的比重、规范专项转移支付。尽可能发挥转移支付制度在平衡地区间横向财力差距、促进基本公共服务均等化过程中的最大效果。第三,转移支付制度应有健全的法律体系作为保障。无论是中央政府与省政府之间,还是省以下各级政府之间都应通过健全的法律制度来保证政府间转移支付的稳定性,并保证转移支付的动态适应性。