龙岩国家森林公园景观视觉敏感度模糊分析

罗洁明,陈昌雄,吴昊宪

(福建农林大学 林学院,福建 福州 350002)

随着现代社会的发展,人们对环境美学的要求不断提高,对景观视觉的重视也越来越高[1]。风景林是以维护自然风光和提供游憩娱乐场为主的特种用途林[2],其观赏程度可用景观视觉敏感度来分析。景观视觉敏感度是用来描述景观被观察者观察的程度的量度,与景观所属空间、物理属性等有着紧密联系[3]。根据定义,景观敏感度越高,说明景观被注意到的概率越大,关注的程度也越高[4]。目前景观视觉评价主要侧重于能源设施与环境[5]、道路与沿线景观[6]及森林类旅游景区[7]这三大类。龙岩国家森林公园位于世界A级自然保护区梅花山南麓,采用模糊综合评价方法,对其进行景观视觉敏感度分析,为该森林公园规划提供科学的参考依据。

1 研究地概况

龙岩森林公园境内地势复杂多样,含有高山、丘陵、盆谷等各种地貌类型;地处中亚热带南缘,属于热带季风气候,年均气温16.4~18.3℃,年降水量达1 855 mm;土壤类型主要以红壤类为主,pH值为4~5,呈酸性。龙岩国家森林公园景区分为两部分,一部分为位于江山镇的江山景区,另一部分为位于雁石镇的龙硿洞景区,由于龙硿洞景区主要内容为溶洞内部景观,不作为本文的研究内容,因此仅选择江山景区作为研究对象。根据从龙岩市江山镇林业站获取的基本图、《龙岩国家森林公园总体规划》及《小班一览表》所规定的范围,确定所要研究的区域,总面积约为20 km2。

2 评价方法

2.1 数据处理

由于研究数据内容丰富,人工计算量大,运用ArcGIS工具进行数据处理。数据处理主要为针对基本图的矢量化处理及DEM构建,其中矢量化数据内容包括地形数据及道路信息。根据4张基本图(地图图号为G-50-102-23,G-50-102-24,G-50-102-31,G-50-102-32)及《道路交通规划图》,利用GIS得出研究区域的等高线及道路,并通过获取的等高线图构建DEM模型,精度为5 m。

2.2 评价因素选择

景观视觉敏感度主要与景观的易见型、可见性、清晰性、醒目性这四个因素有关,其评价指标由景观与景观被观测的频率、观测的角度、景观与观测的距离及景观的醒目程度这四个评价因子进行评价[8]。其中醒目程度评价方式繁多且需要依靠供游人驻足的场所标志性景观[9],鉴于森林公园目前并没有供驻足的场所,因此本研究的敏感度分析因子不选择醒目程度。因此选择视觉几率,相对坡度,观赏距离三个因素进行分析。

2.3 评价模型建立

2.3.1 评价模型基础

根据选定评价因素,建立因素模糊集合S={St,Sa,Sd},式中St为视觉几率,Sa为相对坡度,Sd为观赏距离。根据选定评价因子评价隶属度结果,建立评定模糊集合V={I,II,III,IV},式中I,II,III,IV分别为不同的评价级别,I为最高的评价级,IV则代表最低级。

视觉几率(St)是指景观能被观测的几率,可理解为景观在视域内出现的几率或视域的时间比,几率越大则视觉几率敏感度越高[10]。研究将道路按照50 m一段进行拆分,选取每段中点作为可视域分析的观测点,最终进行可视域分析,根据每个栅格被观测的次数来评定视觉几率。

相对坡度(Sa)指景观相对于观景者视线角度的可视面积情况,对于观景者而言,同样的景观其相对坡度越大,则景观的可视面积越大,相对坡度敏感度也就越高[11]。由于相同景观可由不同位置观测,因此相对坡度不具有唯一性,研究选择坡度代替相对坡度。

观赏距离(Sd)指景观与观景者之间的距离,一处景观距离观赏者或浏览路线越近,观赏者观赏得越清晰,因此观赏距离敏感度也就越高[12]。由于相同景观可由不同位置观测,因此观赏距离不具有唯一性,研究选择其中最短的距离代替观赏距离。

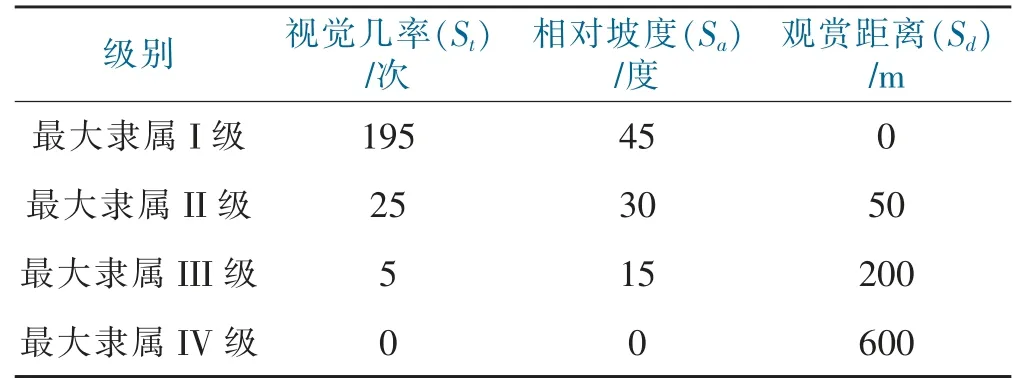

根据以上对评价因素的计算方式,便可得出最大隶属度表及每个栅格的评价集合S,见表1。

表1 各因素最大隶属度的标准值Table 1 Standard value of maximum membership degree of each factor

2.3.2 因素集合隶属函数

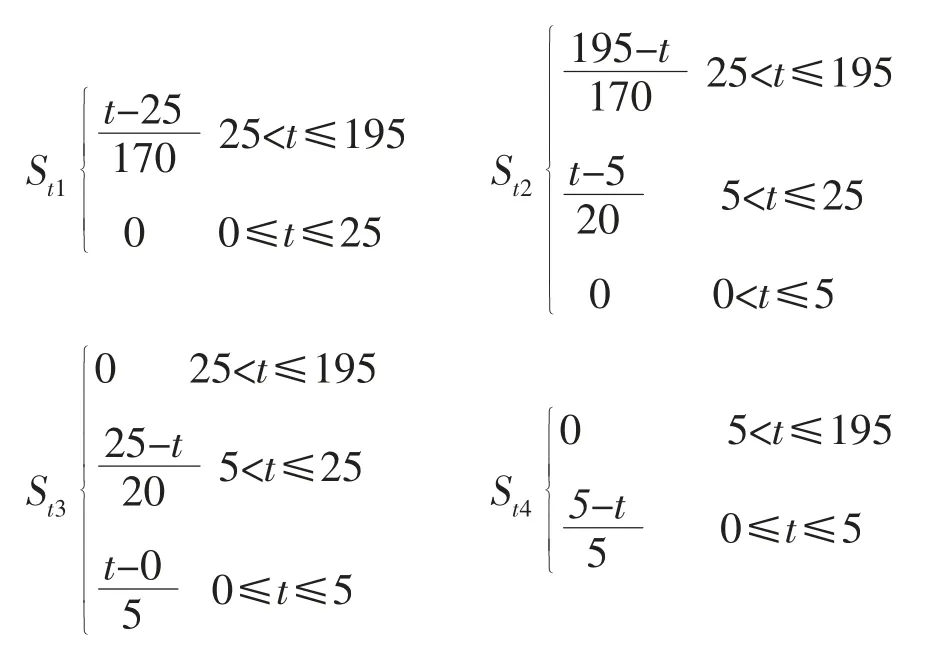

视觉几率评价模型。假定t为某栅格被观测的次数,根据表1所示的标准值为不同级别视觉几率的最大隶属,设St1,St2,St3,St4,分别为各个级别的隶属度,则视觉几率对于不同级别的隶属函数如下。

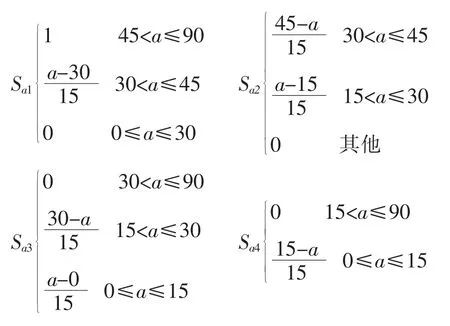

相对坡度评价模型。假定a为某栅格所处的坡度值,根据表1所示的标准值为不同级别相对坡度的最大隶属,设Sa1,Sa2,Sa3,Sa4,分别为各个级别的隶属度,则相对坡度对于不同级别的隶属函数如下。

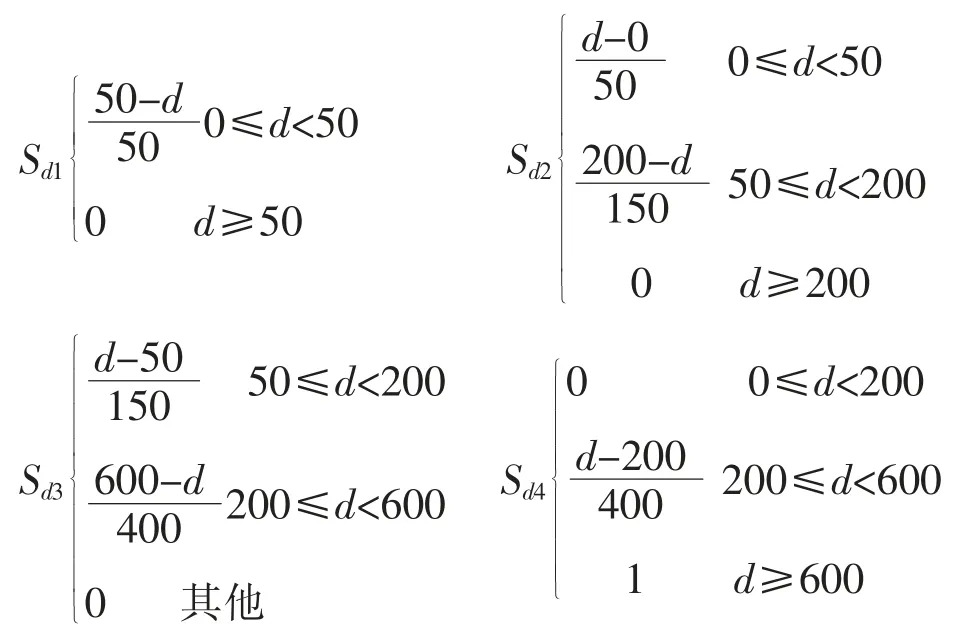

观赏距离评价模型。假定d为某栅格距道路的最短距离,根据表1所示的标准值为不同级别观赏距离的最大隶属,设Sd1,Sd2,Sd3,Sd4,分别为各个级别的隶属度,则观赏距离对于不同级别的隶属函数如下。

2.3.3 综合评价

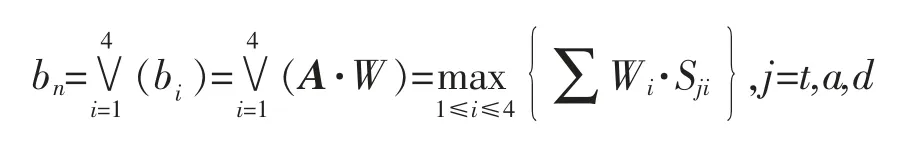

由以上隶属度计算,使得每个栅格获得各自的隶属度模糊评价矩阵根据专家赋值评定及参考研究相关文献,并结合森林公园实际情况,建立因素模糊集合S的权重W={W1,W2,W3},设W1+W2+W3=1,则W={0.3,0.4,0.3}[13]。常用的模糊合算方式有两种,通过对比,选择M(·,∨)模型计算,设定模糊综合评价集合B=(b1,b2,b3,b4)则B=A·W,利用ArcGIS的栅格计算器,可求出矩阵A的各项值,再根据最大隶属原则,即可确定栅格所属的级别。设B集合中bn为最大值,则:

式中,n即为此栅格对应的评价级别。

3 结果分析与建议

3.1 结果分析

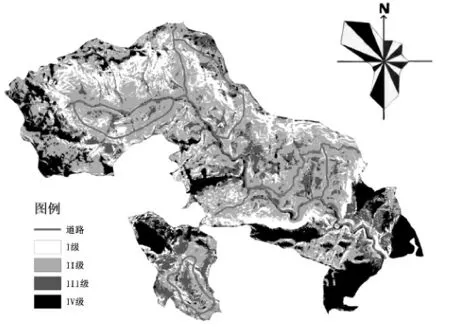

通过GIS空间分析对龙岩国家森林公园进行景观视觉敏感度评价,选择视觉几率,相对坡度,观赏距离作为评价因子,运用模糊综合评价法进行分析,图1为景观视觉敏感度综合评价的结果。表2为各级面积及占比情况。

图1 龙岩国家森林公园景观视觉敏感度分布图Figure 1 Distribution diagram of landscape visual sensitivity of Longyan National forest park

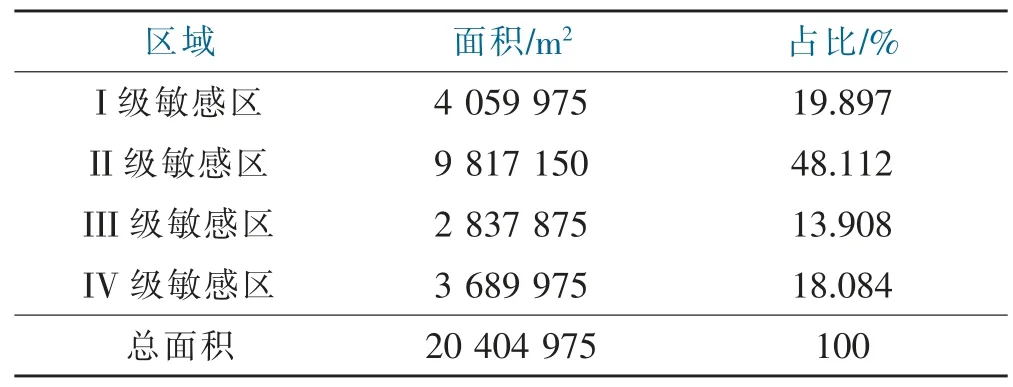

表2 各级敏感区域面积统计Table 2 Area statistics of sensitive area at all levels

从整体上来看,II级敏感区域面积最大,占比接近50%,其次为I级敏感区域,I级与II级面积占比接近70%。说明龙岩国家森林公园范围内景观视觉敏感度较高,对于观赏的游人来说,IV级敏感区域一般是观赏不到的,因此全程大部分处于观赏II级敏感区之中,不时能观赏到具有亮点的I级敏感区域,较少的时间观赏到III级敏感区。

结合等高线图,可看出I级敏感区主要分布于坡度大,海拔高,距道路的距离在200~600 m范围内,说明I级敏感度评价的主要来源为相对坡度与视觉几率。在相对坡度分析中,坡度越大,则代表可视面积越大;而海拔高是由于视觉几率引起的,说明整个景区视野开阔。因此虽然观赏距离提供较低的权重,但依然为I级敏感区域的集中部分。在景区保护过程中,应着重保护这些区域,特别是坡度较大的部分,容易给游客产生较强的视觉冲击力,同时也容易发生一定的地质灾害。

II级敏感区域主要分布于道路两侧,距道路的距离在200 m以内,说明II级敏感度评价主要来源为观赏距离。从图中可看出距道路50 m范围内的区域,同时分布着I~IV级敏感区域,主要以II级敏感区域为主,虽然这些区域在观赏距离评价中属于I级敏感区域,但由于道路建设一般沿着坡度较缓的山谷线建设,因此道路两旁坡度较低;同时道路两侧海拔低,导致视觉几率不高。在观赏过程中,II级敏感区域为游人主要观赏的部分。

III级敏感区面积最小,占比仅为14%,多分布于II级敏感区与IV级敏感区之间,属于过度敏感区。其分布较为零散,但较集中于距道路150~300 m的区域,属于中景带区域,位于此敏感区的景观是游人容易忽略的,具有较大的开发潜力。IV级敏感区面积占比接近20%,结合等高线可看出,其主要分布于山体背面(以游人观赏的坡面为正面),因此观赏几率较低,多为低可见区域或不可见区域。在景区开发这些区域的过程中,主要注意景区外对这部分区域的评价。

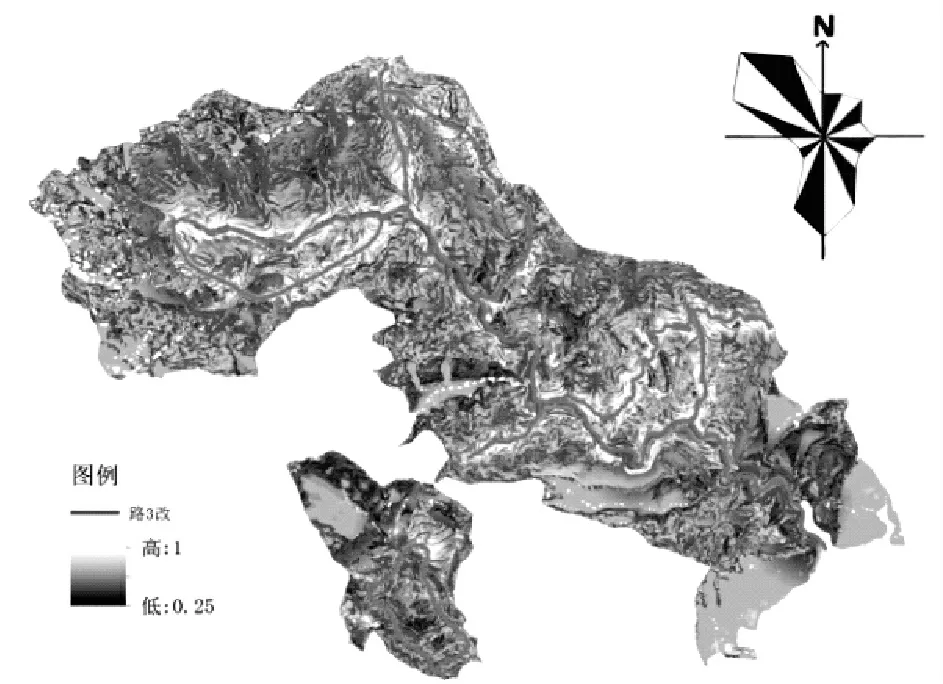

景观视觉敏感度因素还包括醒目程度,醒目程度一般分为两个部分,一部分是景观与周围环境的对比程度,另一部分是公众的关注程度。对比程度是指景观与周围环境的差异程度,其体现在色彩,形状,动态,地形等方面,差异越高,则越敏感。而关注程度是指游人在景区内特定位置因休憩、观赏等原因长时间驻足,从而导致周围的景观视觉几率提高。其评价方式种类繁多,并没有对其进行评价,可在景区开发改造过程中结合图2进行分析。

图2 bn值分布图Figure 2 Distribution diagram of bn

图2为bn值的分布图。从图中可看出其灰度值得取值范围为0.25~1,颜色深的区域代表bn值较低,说明此处的景观视觉敏感度较容易发生改变,反之颜色越白,则敏感度越不容易发生改变。范围在0.25~0.4之内的面积占比接近17%,大于0.5的面积占比达到50%。在开发过程中注重bn值较低处的维护,可提高高敏感度区域在此处的优势,避免因客观因素导致敏感度下降,同时可结合醒目程度的评价指标,提高景观视觉敏感度,提升成为更高一级的敏感区。

3.2 建议

3.2.1 评价因素角度

坡度条件为不可改变的因素,相对坡度30°的地区,其可视面积(sin 30=1/2)仅为90°的一半,在相对坡度小于30°的地区,可考虑选择立面景观,风景林可选择林木雄伟的树种,以树干形状、树冠形态作为观景的重点。观赏距离与视距几率都是基于道路来进行分析,因此道路的建设对于景观视觉敏感度尤为重要,在现有的主干道的基础上,增设支路,不仅可以在提高支路沿线上观赏距离的景观敏感度,还能可能增加游人的观赏时间,进而提高其他地区的视觉几率,尤其是一些海拔相对较高的地区,甚至有可能扩增新的景观点。在研究区规划中,可对天际线、溪水、奇特的地形景观等醒目程度较高的地方,提高观赏效果并对其加以保护,同时在景观林配置方面可从树叶颜色层次感等方面人为建立醒目程度高敏感区域。道路上每隔一定距离,增设供休憩的公共设置,可提高公众关注程度,进而提升周边景观敏感度。

3.2.2 敏感度区域角度

景观视觉敏感度从另一方面来说,敏感度越高,景观脆弱程度也越高,这是由于景观易受关注,导致景观容易受到外界的影响,导致景观容易受到破坏,同时又由于关注程度高,即使受到较小程度的破坏,也会对景观的观赏价值产生较大的破坏及严重的影响。因此敏感度高的地方,是森林公园规划设计的重要之处,也是开发保护的关键点。

I级敏感度区域多为远景地区,其开发改造的主要目标应以景观效益为主,远景与天际线之间起伏明显,树叶颜色深浅有层次,避免杂乱无章,对于坡度起伏程度较大的地方,可以着重展示其地势特点,再配合少数树木避免单调,从而提高其醒目程度。

II级敏感度区域多为近景地区,是风景林景观效益发挥最强的地区,其展示的以树木的花、果、叶等较为细小的部分为主,不同树种交替配置,避免让游人视觉疲劳。道路建设以沿河为主,因此近景主要视距、嗅觉、听觉为主要,可突出色彩的变化与流水的动态,进而提高小范围景观与周围的对比程度。

III级敏感区域多为游人不可达到的地方,保证其景观美度不低即可,主要起衬托作用。对于在规划范围内的区域,应着重注意导致敏感度低的原因,可针对其优势,从醒目程度及道路建设两方面来提高其敏感度。未规划的III级敏感区及IV级敏感区多是游人观赏不到的区域,对于这些区域,不必过多的考虑其景观效益,而是应该注重其生态功能,选择适宜树种或保持原有的自然林环境,提升科研价值。部分能被景区外部通过远眺观赏到的区域,可以适当的进行人工干涉。