图书馆、博物馆和档案馆评估比较研究

马双双 吴建华

[摘要]基于图书馆、博物馆、档案馆评估对比研究的必要性和可行性分析,文章论述了始于20世纪80年代中期的图书馆评估工作,其形成了评估制度的常规化、评估过程的自动化、评估主体的多样化等评估特色。而兴起于21世纪初的博物馆评估具有评估流程的现代化、评估结果的共享化、运行评估的常态化等特色。借鉴两者的工作经验,我国的档案馆评估工作可从评估主体的多样化、评估管理的现代化、评估结果的共享化、评估机制的制度化和常态化等方面加以参考。

[关键词]图书馆博物馆档案馆评估比较研究

[分类号]G270

A Comparative Study on Libraries, Museums and Archives Evaluation

Ma Shuangshuang,Wu Jianhua

(School of Information Management of Nanjing University, Nanjing, Jiangsu, 210023)

Abstract: Based on the analysis of the necessity and feasibility of comparative study of library, Museum and archives evaluation, this paper discusses the library evaluation works which began in the mid-1980s, and it has formed the evaluation characteristics of institutionalization, automation and diversification of evaluation subjects. Museum evaluation, which emerged in the early 21st century, has the characteristics of modernization of evaluation process, sharing of evaluation results and normalization of operation evaluation. Referring to the experience of both, the evaluation of archives in China can be referred from the aspects of diversification of evaluation subjects, modernization of evaluation management, sharing of evaluation results, institutionalization and normalization of evaluation mechanism.

Keywords: Library; Museum; Archives; Evaluation; Comparative Study

我国档案馆的评估工作可以追溯到20世纪80年代的企业档案管理升级研究,经过30多年的发展,我国档案馆评估工作已积累了丰富的经验,但是,档案馆评估并未像图书馆和博物馆评估那样形成规范化、常态化、制度化的评估机制,个中原因是体制问题还是决策问题,值得我们档案学人思考和回应。以往的档案馆评估研究成果主要集中在档案馆资源建设以及档案馆公共服务能力等评估内容指标体系的设计上,而未有与相近机构的评估工作进行比较的先例。与档案馆性质类似的图书馆、博物馆的评估工作在不断发展过程中,形成了良好的评估传统和评估机制,其经验特色值得我们学习和借鉴。

1比较的必要性和可行性研究

1.1比较的必要性

图书馆评估的对象主要是高校图书馆和公共图书馆,评估工作始于20世纪80年代中期的高校图书馆评估,其后评估对象逐渐转变为公共图书馆。迄今为止公共图书馆已经经历了大致以4—5年为评估频率的六次评估,已经形成规范化、制度化、常态化的评估机制,积累了丰富的实践经验。图书馆评估制度的常规化、评估过程的自动化、评估主体的多样化等评估特色对我国档案馆评估具有借鉴意义。

博物馆评估开始于21世纪初期。立足博物馆事业发展的需要,以及博物馆分布和建设状况的差异性和不均衡性等实际发展现状,博物館评估定级评审的标准和办法逐步出台,也形成了三年一次的评估机制,其评估流程的现代化、评估结果的共享化、运行评估的常态化等评估特色对我国档案馆评估具有借鉴意义。

我国档案机构评估可以追溯到20世纪80年代末期的企业档案管理升级研究,兴起时间要早于公共图书馆和博物馆评估实践,但是反观现在的档案馆评估状况,无论是评估机制、评估频率还是评估成果,都与公共图书馆和博物馆存在一定的差距。这种差距不只体现在档案馆评估并未形成制度化、常规化的评估机制以及共享化的研究成果上,还体现在面对评估实践中出现的问题,档案馆评估实践管理者和学术研究者的解决思路也有差异。因此,有必要借鉴图书馆和博物馆的评估经验来思索档案馆评估工作的发展对策。

1.2比较的可行性

第一,三者的机构性质具有共性。三者均属于我国教育文化机构,均对我国文化教育事业的发展起到重要作用,这是决定将三者的评估工作进行比较的基础。第二,三者还具有相似的社会职能。图书馆、博物馆和档案馆均具有承担社会教育、提供知识、对外服务等社会职能。第三,图书馆和博物馆评估实践经验丰富。图书馆和博物馆评估的兴起虽然晚于档案馆,但是在实践中积累的经验对档案馆评估具有借鉴意义,对如何运作档案馆评估具有一定的启示。因此,比较具备一定的可行性。

2图书馆评估发展的过程和特色

2.1图书馆评估发展的过程

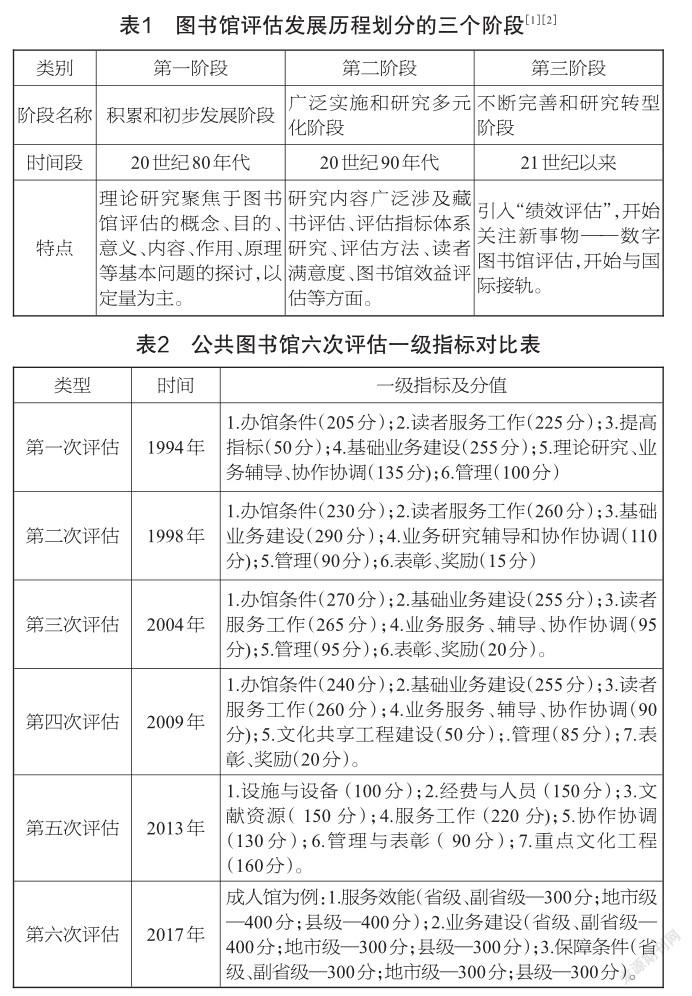

类型多样、数量众多、分布不均、发展水平不一是我国图书馆发展的客观现状。面对这一评估客体存在的问题,图书馆评估主要将着眼点落在高校图书馆和公共图书馆上。目前,图书馆学学者公认地将这数十年的评估发展历程划分为三个阶段(如表1所示),图书馆评估工作也经历了一系列调整和转型,期间解决问题的思路值得档案馆评估借鉴。

目前,公共图书馆已经经历了1994年、1998年、2004年、2009年、2013年和2017年六次评估,每次评估的间隔年份为4—5年,积累了丰富的理论和实践经验。六次评估(六次评估的一级指标如表2所示)均根据社会发展的变化以及图书馆事业发展的实际需要对标准和细则进行修订,体现出图书馆评估对社会环境和图书馆事业发展情况的积极适应。

(1)第一阶段(20世纪80年代):受我国高等教育评估的影响,我国的图书馆评估兴起于20世纪80年代中期在山东省开展的高校图书馆评估。1987年,国家教育委员会制定了《普通高等学校图书馆规章》,规定了评估的基本指标和依据。到1989年,全国已有宁夏、青海、辽宁、浙江、陕西、福建等11个省(区、市)高校图书馆开展评估活动[3]。受高校图书馆评估热潮和精神文明建设的影响,图书馆评估对象开始向综合图书馆转移。公共图书馆评估始于天津市、湖南省、江苏省等地在1980年代相继开展的创建文明图书馆竞赛活动。

(2)第二阶段(20世纪90年代):到了1990年代,国家教委正式下发了《关于开展普通高等学校图书馆评估工作的意见》,明确了组织领导、评估指标体系等操作内容。到1993年,参与评估的省份和部委所属高校图书馆已达20多个[4]。到1990年代末,高校图书馆已经开始开展自动化建设的单项评估,评估类型经历了由试点评估到全国范围的综合评估再到单项评估的过程。

而公共图书馆评估经过各地创建文明图书馆竞赛活动经验的积累,1994年,文化部在试点评估的基础上正式部署了面向全国的图书馆评估工作,并在3月份颁布了《关于在县以上公共图书馆进行评估定级的通知》,分别设置了省级、市级、县级共三级公共图书馆评估标准[5],常规化、长期化的图书馆评估工作由此展开。第二阶段的1994年、1998年的图书馆评估活动主要由政府主导,包括评估标准的制定、评估组织工作的开展、评估方式的制定以及评估结果的公布等均由政府部门负责。评估内容主要体现在办馆条件、基础业务建设、服务工作等图书馆绩效评估方面,具有典型的时代特征。

(3)第三阶段(21世纪以来):进入21世纪以后,高校图书馆评估的内容得到了进一步规范和完善,2003年,评估内容中开始加入读者评价活动的指标。在2004年公共图书馆评估中,在政府职能转移和權限下放的大环境下,文化部将公共图书馆评估的评分细则的设置权限下放给中国图书馆学会,标志着政府不再是单一主体,中国图书馆学会这一评估主体的参与为图书馆评估带来了专业的指导和活跃的氛围。但是,中国图书馆学会的参与并未改变图书馆评估内容,仅在以往的评估细则和评分条文的基础上,对措辞、布局和分值稍作调整,主要评估内容并未及时更新。

由表2可知,2013年的第五次图书馆评估内容发生了实质性的变化。评估范围扩展为成人馆和儿童馆的省市县三级评估,形成六套完整的评估体系。2017年,按照《文化部办公厅关于开展第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》(办公共函〔2017〕5号)开展的第六次图书馆评估尤其具有特色。评估主体上,邀请了南开大学柯平教授团队参与评估标准的制定;评估内容上,将以往的5—7个一级指标简化为服务效能、业务建设、保障条件三位一体的一级指标体系,增加了新媒体指标、读者服务指标等新型指标;评估形式上,根据不同级别的图书馆所承担的社会职能,分级设置评估细则,并设置了加分项,为评估打分赋予更多的弹性,积极鼓励创新服务和活动。

2.2图书馆评估发展的特色

图书馆评估经过40年的发展,其特色主要体现在公共图书馆评估的发展上,包含评估制度的常规化、评估主体的多样化、评估过程的自动化等方面。

第一,评估制度的常规化。早期的以教育部门为主导的高校图书馆评估和以文化部为组织者的公共图书馆评估无一不是由政府管理部门扮演关键和统领角色,这种权力集中的优势在于形成了常规化和规范化的评估制度。如在公共图书馆评估中,于2004年就制定下来以4—5年为评估频率的制度,一方面是出于政府权力对图书馆评估发展方向和发展质量的把控,另一方面则体现出正是由于政府主管部门的正确引导才使得图书馆评估作为一种常态评估的规则被延续下来。这种连续性、有规则可循的评估频率为不同级别的图书馆评估提供了历时性的发展契机和指向,也使得常规化的图书馆评估传统得以形成,每一次评估的内容和细则不仅是图书馆要接受评估的主要方面,还是对图书馆发展方向的一种指引。同时,评估的内容和细则并不是一成不变的,而是随社会和行业的发展做动态调整。总之,评估制度的常规化有助于图书馆评估的长期运作,长远来看,还有助于图书馆事业的不断发展和繁荣。

第二,评估主体的多样化。评估主体的多样化主要体现在公共图书馆评估上,公共图书馆评估主体经历了由政府单一主导到现在的政府引领为主、中国图书馆学会和高校机构参与为辅的评估发展过程,体现出公共图书馆评估主体多样化的发展趋势。政府单一主导的图书馆评估不符合渐入佳境的社会和图书馆发展环境,以及日新月异的评估实践。因此,中国图书馆学会作为评估主体,前期承担了为公共图书馆评估提供专业指导、指正评估细则中不符合实际发展需要的工作,后期承担了评估定级工作;高校机构的参与则为图书馆评估实践和理论研究提供了解决问题的路径,如制定评估定级标准。二者是在符合图书馆评估发展需要的前提下参与到评估实践中,均为图书馆评估注入新鲜的血液和无限的活力。

第三,评估过程的自动化。如果称公共图书馆前五次评估为手工评估,那么2017年的第六次评估则为自动化评估。图书馆评估过程的自动化主要通过商业盈利专业单位运用图书馆评估管理平台实现,在该平台中,评估客体可将评估材料上传至评估系统,系统可自动算分,评估专家可对上传的评估材料进行审核打分。图书馆评估的自动化主要体现在前期评估实现了无纸化办公,为评估活动节约了大量的物力和财力,以及评估组织者和评估专家等人力。

3博物馆评估发展的过程和特色

3.1博物馆评估发展的过程

博物馆的评估探索兴起于21世纪初期,受企业质量管理评估等因素的影响,博物馆评估首先是以单个地方博物馆或少部分专业博物馆为评估对象,且主要集中在经济发达地区,如2003年杭州市博物馆达标评定活动,2006年国家文物局在北京市、浙江省和四川省开展的评估定级试点工作等[6]。

根据国家统计局编制的《中国统计年鉴》的数据可知,2006年我国博物馆总数有1617座[7],2007年博物馆总数有1722座[8],2008年博物馆总数有1893座[9],两年中博物馆数量涨幅为176座,平均每年新增88座博物馆。随着博物馆数量的不断增加、试点单位评估经验的积累以及博物馆免费开放和发展教育机构的政策落实,国家文物局于2008年2月5日颁布了《关于印发〈全国博物馆评估办法(试行)〉〈博物馆评估暂行标准〉和〈博物馆评估申请书〉的通知》(文物博发〔2008〕6号)。博物馆评估在解决行政隶属关系、管理体制、机构运行、发展规模、种类众多等多样化和复杂化的评估对象问题时,提出把全国范围内的不同规模和类型的博物馆系统看作一个整体,设定评估标准和体系,根据不同博物馆的实际情况分条件进行等级申报,设为一、二、三等级。全国范围内的博物馆评估帷幕由此拉开,其现实意义不仅是对博物馆事业发展的质量管控,从历史的眼光来衡量,这种评估方式打破了单纯按照行政隶属关系划分等级的傳统格局[10],其历史意义不言而喻。自此,博物馆评估由早先的单个个例或试点评估转变为全国范围内的博物馆评估,并逐渐形成每三年或四年一次的等级评估的频率。

其中,一级博物馆在博物馆事业发展中起领头羊的作用。为了加强对入选的一级博物馆的综合管理,提高其运行水平,2011年6月29日,国家文物局颁布了《关于开展2010年度国家一级博物馆运行评估工作的通知》[11],委托中国博物馆学会负责实行国家一级博物馆2010年度运行评估工作,确定了评估周期(1—2年)、流程(定性评估、定量评估和抽查复核)和合格等级(分为合格、基本合格和不合格)。开展国家一级博物馆年度运行评估对促进博物馆事业发展具有十分重要的意义,随后,二三级博物馆的发展也根据这一制度有规律地运行。这一制度的重点在于明确博物馆评估发展的长期性,也就是说评上一级博物馆并不意味着一劳永逸,年度运行评估制度的目的在于及时发现博物馆的发展缺陷,一旦不符合要求,即被时代淘汰出局。如2013年5月北京天文馆、抗美援朝纪念馆、中国海军博物馆和华侨博物院4家博物馆,因未达到国家一级博物馆标准,被取消国家一级博物馆等级,降为国家二级博物馆[12]。

根据数据显示,截止到2015年底,我国登记入册的共有4692座博物馆[13],相比2012年的3589座[14],四年内上涨了1103座,平均每年大概上涨368座,比上文提到的2006-2008年平均每年增加88座博物馆翻了四倍。由此可见,单从体量上来讲,原先的评估规则已不适应博物馆发展新形势的需求,博物馆事业的蓬勃发展和公众对博物馆需求的多样化促使博物馆评估体系要跟进博物馆事业和社会发展的水平和步伐,做出适当的调整。因此,2016年7月,国家文物局修订和颁布了《博物馆定级评估办法》《博物馆定级评估标准》等相关文件,博物馆评估体系经过实践的检验和不断调整,逐渐形成科学的评估规范体系和常规的评估运行机制。首先,评估政策的内容显示出评估主体由原来的国家文物局和文物行政部门转变为中国博物馆协会和博物馆行业组织。其次,评估重点由注重文物藏品向社会服务工作转变,这是由社会大众需求的变化和博物馆自身的定位调整所决定的。最后,评估内容解决了合并重组和复审不合格等情况的博物馆的评估定级,为实践评估增加了可操作性,而且及时回应了实践中面临和出现的新问题,具有时代进步意义。

3.2博物馆评估发展的特色

从博物馆评估的发展历程可以看出,博物馆评估中评估机制的常态化、评估流程的现代化和评估结果的共享化均对我国档案馆评估具有借鉴意义。

第一,评估机制的常态化。博物馆评估经历了由试点和个例评估向综合评估转变的过程。博物馆综合评估从顶层设计的角度考虑,形成了博物馆平均三年一次的等级评审以及两年为一周期的运行评估机制,具有全面性、科学性、规范化、常态化的评估特征。评估机制的常态化是决策者的大胆尝试,从长远来看,不断调整中的博物馆评估长期发展战略对提升博物馆服务能力和质量,促进博物馆事业的发展以及扩大博物馆在社会中的影响力具有深远的意义。

第二,评估流程的现代化。博物馆评估流程的现代化主要体现为升级、降级双轨道运行模式和“全国博物馆评估管理系统”的应用。一方面,博物馆实行升级、降级双轨道运行模式意味着不同等级的博物馆要始终与社会发展和行业发展相适应,不断调整管理手段和运行模式,谨防被淘汰;另一方面,中国博物馆协会委托《中国博物馆》编辑部(评估工作办公室)联合有关技术机构开发了“全国博物馆评估管理系统”,在线接受各博物馆报送评估材料,通过系统内置的账号注册功能在线申请系统账号,为各博物馆线上上报材料服务[15]。它的上线运行标志着博物馆评估自动化运行的开始,为未来的评估数字化奠定了基础,对我国档案馆评估线上系统的开发尤其具有借鉴意义。

第三,评估政策和评估结果的共享化。博物馆三级评估和运行评估的政策和结果都依托于中国博物馆协会官网进行公布。其设置博物馆定级评审专题,实现评估结果监督和共享,还有利于大众对评估数据进一步的利用。

4借鉴与启示

梳理图书馆和博物馆的评估发展过程可知,图书馆和博物馆评估特色均对我国档案馆评估具有借鉴和启发意义。

第一,评估主体的多样化。图书馆评估对象的复杂性决定了该评估活动会逐渐脱离单一的评估主体。将中国图书馆学会、高校等机构吸纳进评估活动中来,为图书馆评估带来新鲜的血液和活力,并提供了更多解决问题的思路。档案馆评估的对象同样具有类型多样的复杂性,目前的评估主体依旧是以档案行政管理机构为主导,但是也应看到这种单一评估主体带来的弊端:一方面,评估主体的单一性面对评估客体的复杂多样时,会使评估活动不能涵盖评估客体的全貌,评估活动流于形式;另一方面,还会致使评估主体需要投入大量资源,降低评估效果。此外,对评价档案工作发展状况和质量把控最有发言权的档案工作者和社会公众始终被隔离在评估活动的边缘,成为被评估者,也会因此失去听取评估建议的最佳对象。所以,档案馆评估主体多样化具有一定的必要性。但是,档案馆评估是一项复杂的活动,什么样的对象可以纳入评估主体,承担哪些职责,则是档案学人进一步研究的课题。

第二,评估管理的现代化。图书馆和博物馆评估对档案馆评估流程的现代化启示主要体现为评估管理系统的开发和运行评估模式的开展。一方面,信息技术的发展为不同机构的评估活动带来机遇和便利,图书馆和博物馆均已与商业机构合作开发出一套评估管理系统,在方便评估活动开展的同时,无纸化评估节约了物质资源,网上操作还节约了评估双方的时间和精力。档案馆评估也可以根据需要,采取商业合作的模式开发出一套或者多套档案评估管理系统,与时俱进。另一方面,博物馆的运行评估也可以借鉴到档案馆评估中来,入选等级后的档案馆要接受1—2年的复评估,一旦有不符合标准的档案馆要给予警告或降级处罚,以此保证上等级档案馆的综合质量。

第三,评估结果的共享化。档案馆评估并不是档案界围墙内的一场自我狂欢,而是要在遵守相关保密规则的前提下将评估结果公布于众,满足社会公众的知情权以及接受大众的监督和反馈,使档案馆评估得以公开透明地进行。此外,评估结果的共享不仅能使评估结果优秀的档案馆分享自己成功的经验,供其他档案馆借鉴和学习,而且还能供不同领域的学者利用评估结果的数据做科学研究。

第四,评估机制的制度化和常态化。公共图书馆已经形成了以4—5年为评估频率的机制,博物馆也已经形成了平均三年一次的等级评审以及两年为一周期的运行评估机制。事实证明,制度化、常规化的评估机制有助于评估活动的连续进行,不断保障机构评估的质量和活力。档案馆评估目前尚未形成连续性、制度化的评估机制,但是,2017年10月,国家档案局颁布了《关于开展副省级以上综合档案馆业务建设评价工作的通知》(档函〔2017〕211号)[16],根据要求国家档案局已于2018年5—11月对全国47个副省级以上国家综合档案馆进行业务建设评价,评估对象聚焦于综合档案馆,明确规定以后将会以5年为一个考核周期定期开展该评价活动,体现出档案馆评估工作朝常态化发展的良好势头。

参考文献

[1]方小苏.图书馆绩效评估[M].杭州:浙江大学出版社, 2008:12-13.

[2]余胜.关于图书馆绩效评估的研究与实践[J].中国图书馆学报,2006(4):101-104.

[3][4]刘晓英.图书馆评价研究[M].北京:知识产权出版社,2015:16,17.

[5]宫平,柯平,段珊珊.我國公共图书馆服务绩效评估研究——基于五次省级公共图书馆评估标准的分析[J].山东图书馆学刊,2015(6):28-32.

[6][14]厉樱姿.我国博物馆评估工作的回顾与思考[J].中国博物馆,2013(2):35-41.

[7]中华人民共和国国家统计局.中国统计年鉴2007[M].北京:中国统计出版社,2007:853.

[8]中华人民共和国国家统计局.中国统计年鉴2008[M].北京:中国统计出版社,2008:843.

[9]中华人民共和国国家统计局.中国统计年鉴2009[M].北京:中国统计出版社,2009:869.

[10][12][13]单霁翔.关于建立科学的博物馆评价体系的思考[J].中国博物馆,2013(2):23-28.

[11]关于开展2010年度国家一级博物馆运行评估工作的通知[EB/OL].[2018-7-8].http://www.chinamuseum.org.cn/plus/ view.php?aid=81.

[15]关于“全国博物馆评估管理系统”应用和评估材料报送有关事宜的通知[EB/OL].[2018-7-11].http://pg.chinamuseum. org.cn/Content/attachments/n2.pdf.

[16]李修建.适应新要求树立新思维在服务大局中展现河南省档案工作新作为[J].中国档案,2018(3):24-25.