不经历“过程”,怎么成“观念”

李恒 柏劲松

摘要:“统计的核心是数据分析”,培养学生的数据分析观念是统计教学的重要任务。在实际的教学中,教师需要从学生熟悉的生活经验出发,创设出贴近学生生活的情境,使学生真正经历完整的统计过程,从而逐步学会用数据来分析问题、解决问题,以及做出合理的判断。

关键词:统计 数据分析观念 小学数学

史宁中教授说:“统计课程的核心是发展学生的数据分析观念。”但是如果不能让学生经历数据的收集、整理、描述以及分析的过程,数据分析观念的形成是有一定难度的。笔者发现现行教材中,与统计有关的素材多以静态的数据呈现,而多数一线教师在实际的教学中往往因为统计活动的不易操作性,通常采用直接呈现静态数据的方式来进行教学,这就导致学生在整个小学阶段可能都没有真正经历过统计的完整过程。如此一来,何谈体验利用收集整理的数据进行分析,解决现实中的问题?因此,培养学生的数据分析观念几乎成了纸上谈兵。

条形统计图是学生在学习了统计表、象形图等简单的分类计数方法后进行的深入学习,它也是学生进一步学习复式条形统计图、折线统计图、扇形统计图等知识的基础,因此它的作用不容小觑。

基于以上分析,依据我校学生的认知特点和生活经验,笔者尝试对教材中的素材进行调整,舍弃了学生不熟悉的北京天气,而选择学生熟悉的合肥天气情况作为素材进行实际调查,使学生感受它与自己的学习和生活息息相关,试图通过让学生体验完整的统计过程,培养学生初步的数据分析观念。

一、情景导入

师:今天这节课,老师想和你们聊一聊天气。你们还记得今年的第一场雪吗?那天,郑远同学问了我一个问题,他说:“老师,今年会不会像去年一样下大雪就停课了呀?”是啊,这个问题老师还真不知道,你们有办法知道吗?

生:只要我们知道往年这时候的天气情况就可以预测一下了。

师:好办法!郑远同学也是这么想的。这是从网络上收集的2017年12月份合肥的天气情况。

设计意图 由学生感兴趣的话题入手,从与学生的学习和生活息息相关的生活情境切入,更能激发学生的学习兴趣和探究的欲望。在这种主动提出问题并共同合作探究的氛围中,师生共同感受数学的应用价值。

二、探究新知

1.收集、整理数据

师:从中你们最想知道哪些信息?

生:我想知道这个月每种天气各有多少天?

师:那你看看这里的信息,你有什么想说的?

生:这里的信息比较乱,不容易看出来。

师:你能把它们清楚地表示出来吗?这里的“清楚”你怎么理解?

生:也就是让人能一眼看出来所有的信息。

师:同桌之间先商量商量,再用你学过的知识或生活经验将这个月每种天气各有多少天清楚地表示出来。

2.描述数据

师:你们能根据提供的信息将天气的数据清楚地描述出来吗?

(1)学生操作,教师巡视。

(2)作品展示,学生汇报。

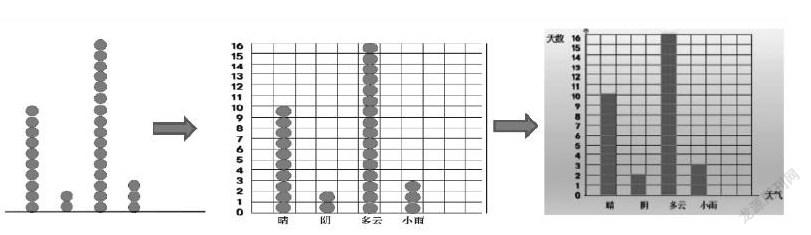

作品一:用写“正”字的方法,将每一种天气的天数一一列出来。

作品二:用统计表的方式,把每一种天气的天数列出来。

作品三:用画象形图的方式,将每一种天气的天数画出来 。

象形图略。

(3)评价作品,进行优化。

师:仔细观察这些作品,你们有什么想说的?

生1:我觉得这些图让我不用仔细数就能知道哪种天气多,哪种天气少。

生2:但是我发现作品三有一个缺点,就是如果画的圈或图大小不一样就不能比较了。

师:同学们非常善于观察,也很会分析问题,不仅能发现它的优点,还能发现它的缺点。那你们有办法把它完善一下吗?

生1:首先画的圈要一样大,而且圈与圈之间要分开一点。

生2:我同意他的說法,但是我还要补充一点,如果在旁边再加上数字就更好了,那样不用数就可以知道多少天。

师:好,根据你们的建议我们就以这位画圈代替天气的同学的作品为例,进行修改完善。

揭示课题“条形统计图”。

设计意图 通过自主整理数据,利用原有的经验选择不同的方式进行描述,并在交流中一步步完善条形统计图,使学生经历了条形统计图形成的过程,这对于深入了解条形统计图的特点及优势起到了重要的作用。

(4)读图。

看最高处指向数字就可以快速地获取数据。

一格代表一个单位。(板书)

(5)通过对比,凸显优势。

比较统计表、象形图与条形统计图。

优势:统计表可以清楚地看出具体的数量;象形图比较直观地看出数据的大小。

缺点:统计表不够直观,象形图不够具体。

教师明确:条形统计图不仅可以直观地呈现数据的大小,还能清楚地反映出具体的数量。

设计意图 大胆放手,让学生利用自己已有的知识经验自主解决问题,尊重学生的认知规律。师生共同合作在学生原有的作品基础上进行改良,感知知识的形成过程,同时在纠错中辨析,进而明确条形统计图的特点及优势。

3.分析数据

(1)提问:根据这个条形统计图,你认为今年12月份下大雪停课的可能性大吗?为什么?

生:我认为今年12月份下大雪停课的可能性不大,因为去年的12月份没有一天下雪,所以预计今年下大雪的可能性不大,因此下大雪停课的可能性很小。

(2)出示合肥市2018年1月份天气情况的统计图再做进一步分析。

提问:你认为2019年1月份下大雪的可能性大吗?为什么?

生:因为2018年的1月份有12天在下雪,其中暴雪有2天,所以我认为每年1月份下雪的可能性是非常大的,预测2019年 1月份也会下大雪。

教师明确:这是我们根据往年的情況做出的初步判断,如果要更准确地预测还需要收集更多的数据,这需要更专业的人员完成,比如气象员会根据温度、湿度、气压等情况进行更为准确的判断。但是我们解决问题的思路是相同的,只要学会了这样的方法,我们就可以解决更多的问题。

设计意图 在动手操作、师生互动交流中体验统计的完整过程,逐步培养学生的数据分析观念。

三、巩固练习

课前准备:先大致了解学生上学常用的出行方式,进行分类。

课中实施:调查本班学生每天上学常用的出行方式,并根据统计的数据提出合理的建议。

推选两名同学担任小调查员,一人调查,一人计数,其余同学记录在学习单上的统计表中,并根据统计表完成统计图。

提问:根据你们统计的数据,你们有什么好的建议?你们还发现哪些新的问题?

生1:大多数同学是由家长接送,建议大家能选择步行,提高身体素质。

生2:统计图中最大值是20。

生3:步行人数有26人,格子不够。

师:问题又来了,你们有更好的办法解决吗?我们下节课再说。

设计意图 设计实际的调查活动,让学生完整地经历收集数据、整理数据、描述数据和分析数据的过程,逐步培养学生分析数据的能力,进而提出合理的建议。同时,预设了格子不够的情形,再一次引发学生的认知冲突,为下一节课的一格代表2个或多个单位做好铺垫。

四、课堂总结

师:回忆一下,今天这节课你们有哪些收获?

生1:我知道了统计的整个过程包括收集数据、整理数据、描述数据、分析数据。

生2:我学会了根据收集的数据进行预测或判断。

生3:我还知道同样的数据可以有很多种描述的方式,比如统计表、统计图等。

“让学习真正发生。”学生只有产生内在的知识需求,自主积极地经历统计的完整过程,才能在应用中学会分析数据,提高数据分析的能力,最终形成数据分析观念。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2011年版)[S].北京:北京师范大学.

[2]曹培英.跨越断层,走出误区:“数学课程标准”核心词的解读与实践研究[M].上海:上海教育出版社2017.