闽北翅果菊在闽北地区的饲用潜力评价

黄水珍 刘忠辉 谢善松 王宗寿

摘 要: 为了筛选出适应閩北地区种植的翅果菊新品种,通过田间试验,对闽北翅果菊在闽北地区的饲用潜力进行综合评价。结果表明:与对照原始群体及蒙早苦荬菜相比,闽北翅果菊生育期最长(298d),属于晚熟品种;闽北翅果菊鲜、干草产量均最高且极显著高于对照原始群体和蒙早苦荬菜,年平均鲜草产量达47618.6kg·hm-2、年平均干草产量4552.2kg·hm-2;闽北翅果菊叶量较多,叶干重占叶茎总重89.29%;平均产种子68034g·hm-2,高于对照原始群体和蒙早苦荬菜。综合分析,闽北翅果菊具有生育期长、产草量高、叶干重占叶茎总重多、抗性好等特点,适合闽北地区作饲用牧草。

关键词:闽北翅果菊;饲用潜力;产草量;闽北地区

中图分类号:S54 文献标志码:A 文章编号:0253-2301(2019)11-013

DOI: 10.13651/j.cnki.fjnykj.2019.11.013

Evaluation of Feeding Potential of Pterocypsela Indica in Northern Fujian

HUANG Shuizhen1, LIU Zhonghui1, XIE Shansong1, WANG Zongshou2

Abstract: In order to select new varieties of Pterocypsela indica that are suitable for cultivation in Northern Fujian, the agronomic characters of Pterocypsela indica in Northern Fujian were evaluated through field experiments. The results showed that compared with the control Original population and Lactuca indica L. Mengzao, the longest growth period of Pterocypsela indica in Northern Fujian was 298 d, which belonged to the late maturing line. The fresh grass yield and hay yield of Pterocypsela indica in Northern Fujian were both the highest and significantly highest than that of the control Original population and Lactuca indica L. Mengzao. The annual average fresh grass yield was 47618.6 kg·hm-2, and the annual average hay yield was 4552.2 kg·hm-2. There were more leaves in Pterocypsela indica in Northern Fujian, and the leaf dry weight accounted for 89.29% of the total weight of leaf stems. The average seed yield of 68034 g·hm-2 was highest than that of the control Original population Lactuca indica L. Mengzao. Based on the comprehensive analysis, Pterocypsela indica in Northern Fujian had the characteristics of long growth period, high grass yield, high proportion of leaf dry weight to the total weight of leaf stems, and good resistance, which was suitable as feed grasses in Northern Fujian.

Key words: Pterocypsela indica in Northern Fujian; Feeding potential; Grass yield; Northern Fujian

牧草是农业生产中重要的生产资料之一,选育饲草产量高、品质优良、抗性优良的牧草,对我国牧草产业的良性发展具有重大作用[1]。翅果菊属Pterocypsela Shih隶属菊科Compositae/Asteraceae.舌状花亚科Cichorioideae Kitam,菊苣族Lactuceae Cass.莴苣亚族Lactucinae Less[2],原产于欧洲、中亚,在世界上分布广泛;在我国主要分布在黑龙江、四川、江苏、甘肃、贵州等地,多生长于荒山、丘陵、坡地、路旁、田埂上。翅果菊叶片肥厚、柔软,茎叶含有白色乳汁,稍带苦味,具有生长快,产量高、营养价值丰富,适应性强等特点,是畜、禽、鱼特别喜食的青绿多汁饲料[3]。目前国内对苦荬菜的研究较多,主要集中在检测化学成分、分析药理性质、测定产草量等方面[4-18],而对翅果菊的研究相对较少,还处于一个基础阶段,翅果菊的育种工作起步也相对较晚,国内育成的翅果菊品种较少,并未被广泛利用。闽北翅果菊为福建省南平市农业科学研究所经数年多代优株混合选育的野生栽培种,该牧草品种在闽北地区的生产性能、农艺性状等方面研究未见报道。本研究通过对闽北翅果菊在闽北地区的饲用潜力进行综合评价,以期为闽北翅果菊的进一步推广利用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地自然条件

试验地设在福建省南平市农业科学研究所溪口试验基地内,位于北纬27°19′,东经118°8′,海拔168m。属中亚热带季风气候,2005-2011年平均气温15~19℃,最热月均温28.0℃,最冷月均温7.6℃ ,降雨量1742mm左右,全年降水主要集中在3月至9月,占全年总降水量的85%左右。日照1802h,无霜期280~300d。试验地耕层土壤含有机质32.509g·kg-1、全氮2.941g·kg-1、全磷1.188g·kg-1、全钾5.316g·kg-1、速效氮130.68mg·kg-1、速效磷119.54mg·kg-1、速效钾177.23mg·kg-1,pH值5.3。

1.2 试验时间

试验时间从2013年10月到2015年9月止。

1.3 材料来源

供试材料为闽北翅果菊、原始群体、蒙早苦荬菜3个,均为菊科牧草。闽北翅果菊为福建省南平市农业科学研究所经过数年多代优株混合选育育成的野生栽培种;对照原始群体为野外采集的混合种;蒙早苦荬菜由内蒙古农业大学(原内蒙古农牧学院)育成的品种,在全国品种审定委员会批准并登记注册的推广品种。

1.4 试验设计

试验采用完全随机区组排列,每个品种设4次重复,每个小区面积15m2(3m×5m),小区间隔、走道宽0.5m,试验地四周设保护行。其中1个区组用于物候期观察、种子产量测定,3个区组用于抗寒性、耐旱性及鲜产草量测定。

1.5 播种方法与田间管理

(1)播种时间:2013年11月2日播种,2014年10月27日播种。

(2)播种方法:闽北翅果菊种子细小,故采用苗床育苗移栽。苗床整细、施足基肥,将种子拌上细土,均匀撒播于苗床上,用耙轻翻使种子与土接触,上面用稻草覆盖并浇足水。出苗后30d左右,4~5片叶时,选健壮苗移栽至试验小区中。每小区10行,行距30cm,株距20cm,每穴一苗。移苗前剪掉过长的根系,移苗后浇足定根水。

(3)田间管理:田间管理水平略高于当地大田生产,及时查苗补苗、防除杂草、防治病虫害,施肥、灌溉保证能满足正常生长发育的水肥需要。

1.6 调查测定方法

1.6.1 物候期观察 主要观察各牧草品种出苗期、抽薹期、现蕾期、开花期、成熟期等物候期。

1.6.2 鲜草产量测定 苗高50cm左右,开始第1次刈割,留茬高度3cm。每次刈割间隔30d左右,留茬高度逐次递增1~2cm,最后一次齐地刈割。测产时先割去试验小区两侧边行,再割去两头各两行植株(本部分不计入产量),将余下部分10.08m2进行称重测产,并在3个小区随机取样1000g,将茎、叶分离(第一次刈割时),风干后称量测定风干重,计算出风干率(风干或烘干后叶茎干重占叶茎鲜重的百分率)、叶茎比(风干或烘干后叶干重占叶茎总干重的百分比)。

1.6.3 种子产量测定 种子成熟期不一致,分批采收合计种子的总重量。

1.6.4 抗逆性观察 调查各牧草品种抗病虫害、抗旱性、耐高温、耐寒性等抗逆性情况。

2 结果与分析

2.1 物候期

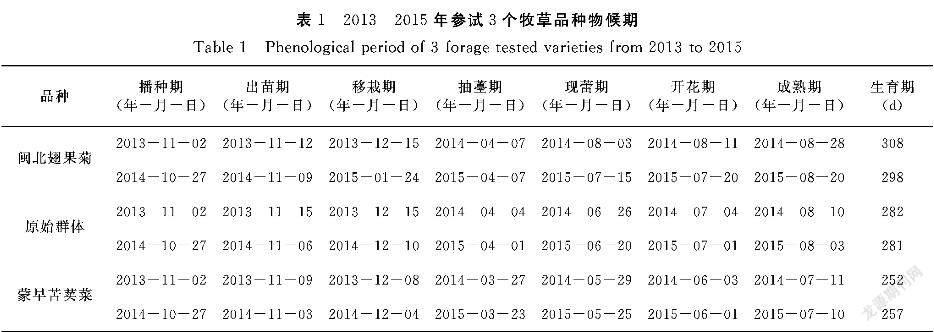

表1结果表明,闽北翅果菊与对照原始群体、蒙早苦荬菜8~15d相继出苗,出苗整齐均匀。8~15d相继出苗,出苗整齐均匀。闽北翅果菊播种至成熟天数为298~308d,原始群体为281~282d,蒙早苦荬菜为252~257d。闽北翅果菊与对照原始群体、蒙早苦荬菜生育期相差较大。

2.2 草产量

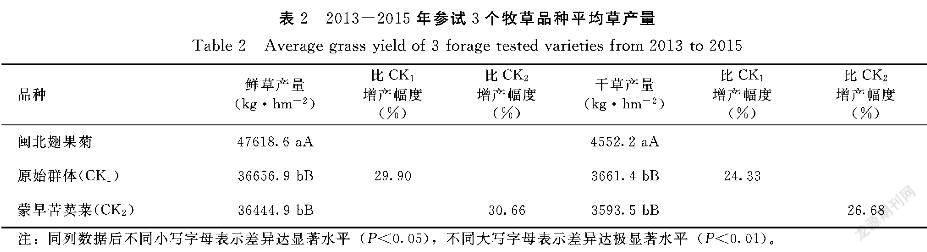

经2013-2015年2个生产周期产草量测定中,闽北翅果菊鲜草产量、干草产量居供试牧草品种首位;閩北翅果菊年平均鲜草产量47618.6kg·hm-2、年平均干草产量4552.2kg·hm-2,比对照原始群体分别增产29.90%、24.33%,差异达极显著水平;比对照蒙早苦荬菜分别增产30.66%、26.68%,差异达极显著水平(表2)。

注:同列数据后不同小写字母表示差异达显著水平(P<0.05),不同大写字母表示差异达极显著水平(P<0.01)。

2.3 风干率

从表3可见,闽北翅果菊平均风干率为9.56%,与原始群体平均风干率(9.62%)比较接近,比对照蒙早苦荬菜平均风干率(9.86%)低。

2.4 叶茎比

从表4可知,闽北翅果菊叶干重占叶茎总重89.29%,叶重所占比重高于对照原始群体(85.78%)和蒙早苦荬菜(80.37%);茎干重占叶茎总重10.71%,低于原始群体和蒙早苦荬菜。

2.5 种子产量

3个参试牧草品种的种子成熟期不一致,需多次采收累计种子重量,产量结果见表5。由于蒙早苦荬菜现蕾和开花期正遇南方的梅雨季节,在阴湿多雨的情况下较少开花结实,而闽北翅果菊和原始群体现蕾和开花期较迟,避开雨季,能完成整个生育周期,种子能完全成熟。说明闽北翅果菊和原始群体的生育周期优于对照蒙早苦荬菜,更适合南方生长。

2.6 抗逆性观察

对闽北翅果菊、原始群体和蒙早苦荬菜3个参试牧草品种进行2个生产周期观察,参试牧草品种在试验期间未遭受明显的病虫为害,品种间抗病虫害能力无明显差异。同时,闽北翅果菊、原始群体抗旱性优于蒙早苦荬菜,且生育期比蒙早苦荬菜长、耐高温的特性也比较突出。从耐寒性观察,因蒙早苦荬菜是北方品种,耐寒性优于闽北翅果菊。闽北翅果菊和原始群体当土壤温度达5℃时种子即可萌发,出苗需8~10d;15~16℃时出苗需5~6d,25~35℃时生长最快,在35~40℃高温条件下,也能生长良好,轻霜对其危害不大,通常幼苗叶尖受冻伤,气温回升仍能正常生长,若严重冻害则无法恢复。

3 结论

通过对闽北翅果菊品种在南平市农业科学研究所溪口山基地比较试验的综合评价分析,结果表明,闽北翅果菊与对照原始群体和蒙早苦荬菜比较,从出苗到种子成熟,闽北翅果菊的生育天数为298 d左右,原始群体的生育天数为281 d左右、蒙早苦荬菜的生育天数为257d左右。闽北翅果菊抗旱性强,在满足肥、水的条件下有较高的产草量,年平均鲜草产量达47618.6 kg·hm-2、年平均干草产量4552.2kg·hm-2,比对照原始群体分别增产29.90%、24.33%;比对照蒙早苦荬菜分别增产30.66%、26.68%,闽北翅果菊鲜、干草产量均最高且极显著高于对照产量。闽北翅果菊平均风干率为9.56%,与原始群体接近,比对照蒙早苦荬菜低。主要原因是闽北翅果菊生长速度较快,适应性广,需水量较大造成的。闽北翅果菊叶干重占叶茎总重89.29%,茎干重占叶茎总重10.71%;叶重所占比重高于对照原始群体和蒙早苦荬菜。闽北翅果菊生育期长,属中高温品种,平均产种子68034g·hm-2。对照蒙早苦荬菜属中低温品种,遇南方高温多雨种子产量较低。

试验结果还发现,在每茬刈割之后各牧草品种产量都有一定的下降幅度,一方面温度过高加速抽薹速率是产量减少的一个重要原因[16],另一方面是不同品种间基因型所控制的抽薹性状所导致[17],由于蒙早苦荬菜是北方育成的早熟品种,抽薹早,刈割之后更容易分枝抽薹,受南方环境因子一定程度上的影响;而原始群体、蒙草苦荬菜因自身因素,如叶长、叶片数、再生性、叶茎比对产量也有一定影响[1]。

本研究结合当地的自然条件和生产特点,对闽北翅果菊、原始群体、蒙早苦荬菜在福建闽北地区农艺性状进行综合评价,闽北翅果菊为最晚熟的新品种,具有叶量丰富、更耐刈割,持久性更好,将成为闽北地区或同类生态地区的一年生或越年生菊科优质牧草新品种。

参考文献:

[1]班骞,黄琳凯,张新全,等.15个苦荬菜新品种(系)在川西南地区农艺性状综合评价[J].草业学报,2016,25(2):37-46.

[2]石铸.菊科莴苣属的订正及亚洲人陆菊科植物二新属[J].植物分类学报,1988,26(5):352-393.

[3]陈守良,刘亮,孙必兴,等.中国植物志[M].北京:科学出版社,1997.

[4]沈景林,孙英.大兴安岭地区优良牧草引种栽培试验研究[J].草业科学,2003,20(2):9-13.

[5]唐凤兰,刘丽,陈积山,等.不同诱变处理对苦荬菜M1代农艺性状和品质影响的初报[J].草业学报,2010,19(2):248-252.

[6]李艳琴,徐敏云,王振海,等.牧草品质评价研究进展[J].安徽农业科学,2008,36(11):4485-4486.

[7]郑凯,顾洪如,沈益新,等.牧草品质评价体系及品质育种的研究进展[J].草业科学,2006,23(5):57-61.

[8]陈瑞祥,罗绍微,李正,等.牧草新品种黔草4号鸭茅的选育[J].草业科学,2010,27(12):102-106.

[9]全国草品种审定委员会.中国审定登记草品种集(1999-2006)[M].北京:中国农业出版社,2007:42-46.

[10]王庆锁.苜蓿生长和营养物质动态研究[J].草地学报,2004,12(4):264-267.

[11]甘肃农业大学草原系.草原学与牧草学实习实验指导书[M].兰州:甘肃科学技术出版社,1991:136-144.

[12]张丽英.饲料分析及饲料质量检测技术[M]北京:中国农业大学出版社,2007.

[13]夏明,桂荣.牧草营养成分聚类分析与评价[J].中国草地,2000(4):33-37.

[14]蔣林峰,张新全,付玉凤,等.中国主要鸭茅品种农艺性状变异研究[J].草业学报,2015,24(3):142-154.

[15]黄润龙.数据统计与分析技术:SPSS软件实用教程[M].北京:高等教育出版社,2004:232-258.

[16]陈青君,韩莹琰,谷建田,等.叶用莴苣种质资源的主要农艺性状鉴定与耐热性评价[J].中国蔬菜,2011(20):20-27.

[17]高颖,罗双霞,王彦华,等.大白菜抽薹开花时间与SSRS和InDel标记的关联分析[J].园艺学报,2012,39(6):1081-1089.

[18]曹宏,章会玲,盖琼辉.22个紫花苜蓿品种的引种试验和生产性能综合评价[J].草业学报,2011,20(6):219-229.

(责任编辑:林玲娜)

收稿日期:2019-09-05

作者简介:黄水珍,女,1971年生,高级农艺师,主要从事草业科学研究。

基金项目:福建省红壤山地农业生态过程重点实验室资助项目(Aephrs201801)。

《福建农业科技》版权声明

凡向本刊投稿者,如无特殊声明,稿件一经采用,其专有出版权和网络传播权即授予本刊,并许可本刊在本刊网站或本刊授权的网站上传播。作者稿酬和著作权使用费在刊发后一次性支付。对于上述合作条件若有异议,烦请来稿时声明,本刊将适当处理;未作声明者,本刊将视为同意。同时,要求投寄给本刊的稿件(论文、图表、照片等) 没有侵犯他人著作权或其他权利的内容,并且文责自负。谢谢合作,并致诚挚敬意。

2019年第11期

《福建农业科技》论文格式要求

1 论文内容 来稿要求材料翔实、数据可靠、文字精炼、论点明确、论证合理,在某些方面有创新;综述性文章应是农业科学重要领域的国内外最新研究进展,结合作者自己在相应领域对学科的贡献有独到见解,对学科发展有指导意义。

2 文稿项目 研究论文(包括研究简报)书写顺序为:题目,作者姓名,作者单位全称、所在城市、邮政编码,中文摘要,关键词,英文题名(与中文一致),英文作者,英文单位全称,英文摘要,英文关键词,正文(包括前言、材料与方法、结果与分析、讨论、结论),正文第一页脚注(包括作者简介和基金项目),正文末致谢,参考文献。

3 题名 文章题目务求简明确切,能反映文章主题,一般不超过20个字、并附相应的英文题名。

4 作者与单位 作者署名应限于参加研究工作并可解答论文有关问题者,多位作者的署名之间应用逗号“,”隔开,所有作者均须注明所在单位。多位作者如系不同单位,其右上角用数字标注,数字与单位序号相对应。作者单位应写明全称、省份、市(县)和邮编。如:福建省农业科学院土壤肥料研究所,福建 福州,350013(不宜简略为 福建省农科院土肥所)。英文单位不能简写,如“福建省农业科学院”不能简写为FAAS。单位英文部分邮编后要加国别。第一作者还应在文末注明办公室电话、传真、电子邮件、手机号码以方便联系。

5 摘要 论文摘要一般要求简要介绍研究的目的、采用的主要方法、最主要的结果、结论。综述论文的摘要可以写成指示性摘要。中英文摘要均应以第三人称表述。

6 关键词 3~8个,尽可能从《汉语主题词表》等词表中选词,未被词表收录的新学科、新技术中的重要术语,也可作为关键词标出;中英文关键词间用分号“;”隔开。

7 引言 请尽可能按照“本研究的目的意义(学术价值或经济意义)、前人研究基础、与本项研究有关的主要作者的最主要进展(应尽可能高度概括性地列出)、本研究的切入点(前人研究的薄弱环节或空白)、拟解决的关键问题”展开,在阐述前人研究进展时须有文献支持,尤其国外文献不可忽略。

8 材料与方法 应写清楚试验时间、地点、试验材料与试验条件的代表性及具体名称、试验规模(样本容量)、设计思路、设计方法、重复次数、试验仪器、药品及规格、统计方法等等。倘系借鉴他人方法,应交代清楚参见文献[**]。

9 结果与分析 主要叙述本研究得出的主要结果,应有基础数据以及依据具体数据统计分析得来的二级或三四级数据,并对统计分析数据之后显示出来的信息予以描述,要层次分明、条理清晰。

10 量和单位 按国际标准中关于量和单位的规定和我国法定计量单位书写,单位不能用中文表示,复合單位一律用幂的负次方表示,如:mol·L-1,kg·hm-2;图表中的计量单位置于括号内。

11 结论 应高度简明、扼要。应条理清晰地概括本研究的基本结论。应将本研究揭示出来的基本信息全部概括性地展示给读者,以便他人引用。

12 参考文献 参考文献表应列出引用的所有的相关文献,未公开发表的资料不作为参考文献列出(必要时可在正文中用括号加注)。参考文献著录格式请遵循GB/T7714-2015《信息与文献参考文献著录》的规定,采用顺序编码制。