国外复合型首都市郊乡村振兴模式研究

那鲲鹏 方丹

摘要:在国家乡村振兴战略和落实《北京城市总体规划(2016年—2035年)》的大背景下,北京的乡村振兴既是全国乡村振兴的表率,也是大国首都形象的展示,意义重大。本研究针对北京的功能特点,选取同为国际复合功能型首都的巴黎大区作为研究对象,在概述巴黎大区乡村振兴发展历程的基础上,梳理分析巴黎大区乡村在现代农业、文化与旅游、合作社组织、人才培养、基础设施建设等方面的经验,旨在为我国特别是北京乡村振兴提供借鉴与参考。

关键词:乡村振兴;复合功能型首都;巴黎大区

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.11.016 中图分类号:TU982

文章编号:1009-1483(2019)11-0103-06 文献标识码:A

Rural Revitalization Model of Comprehensive Capitals Abroad: The Case of Paris NA Kunpeng, FANG Dan

[Abstract] Under the background of the Rural Revitalization Strategy and the implementation of the Beijing Urban Master Plan (2016-2035), the Rural Revitalization of Beijing is not only an example of the national rural revitalization, but also a demonstration of the image of the capital of a large country, which is of great significance. In view of the functional characteristics of Beijing, this study chooses the Rural Revitalization of Paris as the research object. This study analyses the important experiences of rural areas in Paris in modern agriculture, culture and tourism, cooperative organizations, personnel training and infrastructure construction, and aims to provide advanced experience and reference for Chinas, especially Beijings rural revitalization.

[Keywords] rural revitalization; comprehensive capital; Paris

引言

法國曾是欧洲传统农业大国,素有“欧洲中国”之称。二战后,经过半个多世纪的乡村振兴实践,目前已成为世界现代农业大国,同时也是世界乡村旅游的主要流入国。据统计,法国粮食产量常年占全欧洲粮食产量的三分之一,农副产品出口居世界第一,占世界市场的11%;每年有3700万的游客来法国乡村旅游,乡村旅游收入近237亿欧元。巴黎作为法国的首都,其市郊乡村的振兴和发展很具代表性,目前巴黎市郊乡村整体上呈现出服务设施便捷、农业功能多样、生态环境优越、乡村文化凸显等特点。同时,巴黎与北京功能形态类似,是兼具政治、经济、文化、国家交往等多功能于一身的单城复合型首都。本研究总结巴黎市郊乡村振兴模式及其成功经验,以期对北京首都市郊乡村振兴发展有所借鉴。

1巴黎大区乡村范围

巴黎是法国最大的城市,市区面积105km2,人口224万,加上周围的埃松、上塞纳、塞纳—马恩、塞纳—圣但尼、瓦勒德马恩、瓦勒德瓦兹、伊夫林,共8个省级行政区,组成了法兰西岛大区,也就是巴黎大区。它是全国22个大区之一,面积1.2万km2,人口1100万,相当于法国国土的2%和人口的1/5[1]。2004年《巴黎大区规划》明确了巴黎市区、近郊区和远郊区范围(见图1)。由于近郊区城镇化进程较为成熟、人口密度较大,农业用地少且农业属性弱,因此在本研究中将近郊三省与巴黎市区界定为都市区,将远郊四省界定为巴黎郊区。

2巴黎乡村振兴发展历程

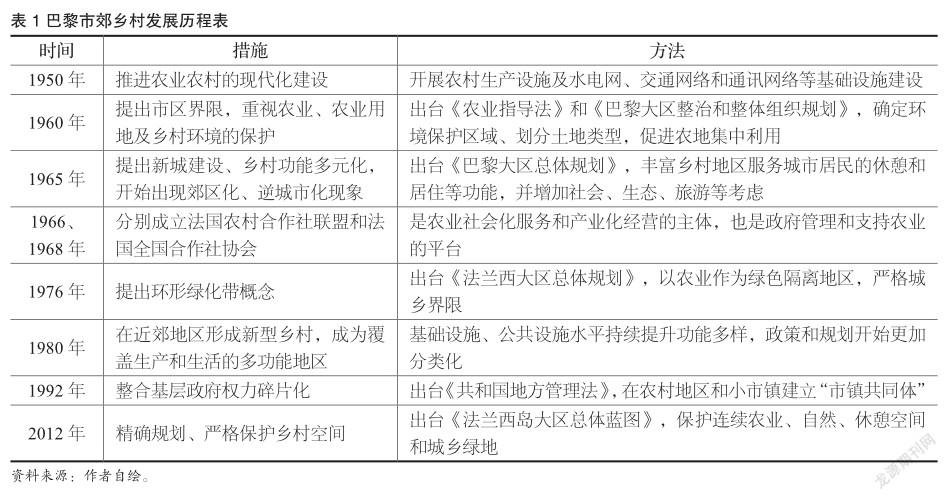

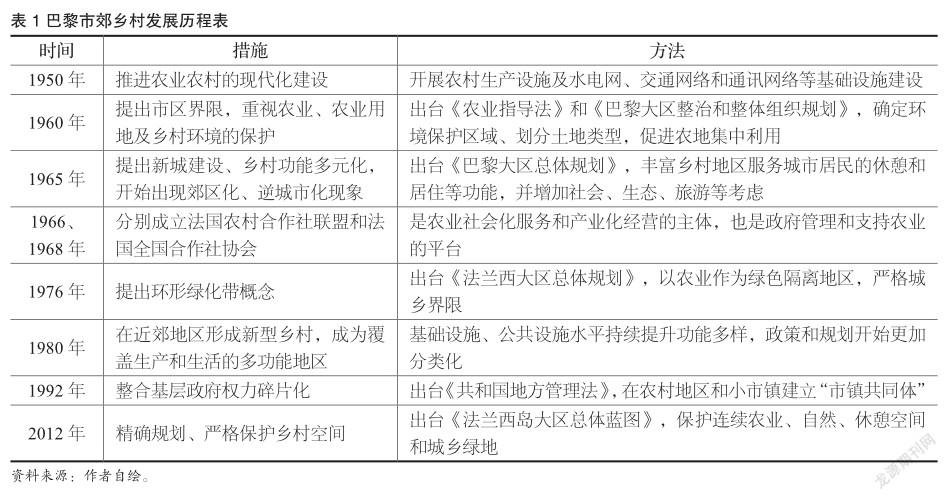

巴黎乡村振兴在法国乡村振兴的大背景下,经历了以下几个阶段[2]:

(1)1950—1970年代,是巴黎乡村危机阶段,这一阶段法国城市化快速推进,对乡村造成了很大的冲击,乡村逐渐被边缘化,主要表现为人口衰退、农民失业、乡村文化的边缘化等。同时,这一时期巴黎乡村政策的重点是推进农业农村现代化,着重在基础设施的提升上,开展了乡村生产设施、水电网、交通网络和通讯网络的建设,为之后巴黎乡村的发展奠定了基础。

(2)1970—1980年代,是巴黎乡村转型阶段,这一阶段巴黎乡村出台了一系列政策,涉及乡村经济、社会、生态、空间等,在第一阶段的建设乡村基础设施的基础上,发展为改善乡村生态、居住环境和建设乡村高质量服务设施的方面来,乡村产业也逐步向多样化方向发展,巴黎乡村开始出现逆城市化现象。

(3)1980—2000年代,是巴黎乡村的复兴阶段,巴黎市郊乡村开启了更为全面的乡村复兴,包括设施服务、产业发展、住房供给、乡村文旅、推进市镇联合体发展五大方面,这一阶段按照1995年颁布的地域规划和发展指导法,针对薄弱乡村,创立“乡村复兴区”,鼓励乡村发展第二产业和第三产业,实现乡村全面发展。

(4)21世纪以来,是巴黎乡村的特色发展阶段,也可以说是乡村复兴的第二阶段,从“补短”到“取长”,巴黎市郊乡村更加注重差异化的特色发展,实施“卓越乡村”项目,注重乡村自身禀赋和潜力的挖掘,加强特色产业的发展[3]。具体发展历程和主要特点如下(见表1)。

3巴黎乡村振兴主要经验

巴黎市郊乡村复兴过程中在现代农业、乡村文化、乡村旅游、合作社组织、人才培养、基础设施建设等方面对当前首都乡村振兴或有借鉴作用,具体做法如下。

3.1现代农业:强调规模效应,精准服务都市多方面需求

大巴黎地区自古以来便是法国农业建设的核心地带,并且其农业发展一直围绕着巴黎城市居民的需求。1934年,第一版大巴黎城市发展规划提出保留地势较高的农业用地;到了20世纪60年代,巴黎市郊农业政策开始强调规模效应,实行小型家庭农业的合并,使得农场数目减少且规模不断扩大。20世纪70年代之后,生态环境成为大巴黎地区的核心议题,更强调生态农业及保护城市郊区农业空间以提供丰富的城市周边地景。20世纪90年代以后,更加注重与巴黎都市区临近的都市农业的发展,2014年的《大巴黎2030计划》中,将都市农业作为促进城乡融合、加强景观与环境的连续性、为都市人群提供多种休闲服务功能的重要载体。巴黎大区的都市农业的实践发展也推动了国家层面在2016年出台了《都市农业操作引导手册》。

结合北京乡村发展实际,大农场形式的农业规模生产并不适用,这里仅对巴黎市郊生态农业和都市农业的发展作以概述。

3.1.1自上而下政策推动的生态农业发展

1976年的《大巴黎城市发展规划》中就提出了“生态农业”的概念,是巴黎市郊传统农业向生态农业转型的起点。20世纪80年代,法国政府先后制定生态农业标签的技术指标、生态农业法律和生态农业长期发展规划。目前,国家层面已经形成了以原产地证明、欧盟原产地证明为重点,包括产品传统特征保证、受保護的地域标识、有机农产品、农业质量标签等一套完善的质量标准体系,在政策层面为巴黎市郊生态农业发展提供了保障和支撑[4]。

巴黎大区政府出台多项措施鼓励绿色生态农业发展,例如:设立绿色未来基金、对从非绿色农业向绿色农业转变的农户提供免税等优惠待遇、强制要求所有食堂和餐厅中至少20%为绿色食品等等。此外,欧盟农业共同政策规定的“30%的农业补助资金用于鼓励绿色种植”,以及“鼓励多样化间种、轮作、规定离水源5m之内不能耕种”等细化的规定也有对巴黎市郊生态农业的发展起到了积极的作用。

3.1.2自下而上实践引导的都市农业发展

巴黎大区的都市农业最初以供需为目的,为市民提供新鲜、卫生的农产品。逐渐地,都市农业也因市民在休闲、社交、教育和公共活动等方面的需求变得功能多样。目前,巴黎大区都市农业兼具生产、生态、生活、示范、教育等多重功能。家庭农园是巴黎都市农业的核心载体,主要是向市民提供休闲体验活动。家庭农园一般设在距市区较近,交通、停车都便利的地方。租种农园的市民,需要加入家庭农园协会,交纳入会费,并按面积交租金;如需委托农园主代为耕作,还需要另付费用。其次,社区和大型企事业单位也都是都市农业项目的重要客户群体,既能满足他们农产品供应的需求,还能进行内部使用,进行社会文化交往和定期举办娱乐休闲互动。此外,以教育功能为主的都市农业也广泛受到市民、青少年和儿童的关注。这类项目一般由政府、高校作为经营主体,很多是学校的附属农园,兼具实验功能,通过组织会议、演示、课程培训、科普学习等为市民提供农业知识和休闲场所[5]。

行业协会及相关组织起到了很大的助推作用。巴黎大区的园艺组织、家庭农园协会很早就开始实践建设社区服务型都市农业,主要针对社区进行农产品直供,为其提供休闲社交场所。在2005年左右,巴黎大区民间自发形成的12个农业协作组织,后被政府命名为“都市农业项目”。2007年成立的都市农业发展与支持组织,是巴黎大区都市农业项目引导的重要机构。2014年,该组织建立了都市农业与生物多样性工作营,对巴黎市郊都市农业项目进行登记和监测,对不同类型的都市农业进行分类规范管理,并为项目运营主体提供技术支持和交流平台。在此基础上,该组织在促进政府政策形成,措施颁布和引导都市农业发展上发挥了重要作用。

3.2文化元素:深挖巧用,提升巴黎市郊乡村的文化精神

法国既是农业大国也是文化大国,巴黎乡村文化即为在农耕文明基础上对“地方精神”的诠释。19世纪70年代起,乡村文化发展开始得到重视,通过当地文化的挖掘和特色的彰显,从促进旅游业态发展推动产业转型、保护乡村特色景观与文化遗产、促进城乡互动和社会融合等方面积极推动乡村复兴,最终实现乡村吸引力的提升和对乡村文化保护传承的反哺。

对照北京乡村情况,文化元素越来越多地融入乡村更新与建设,由此涌现出“汤河川地区”满族文化村等标杆性乡村区域与聚落。然而,还有不少乡村文化元素是外来的、输血的,而不是内生的、造血的,导致再造景观与当地内在“两层皮”现象,加之发展乡村文化项目时过于重视经济利益而忽视民众诉求,从而破坏了当地的传统风貌和社会秩序。对此,总结巴黎乡村文化内涵与发展经验,以提供有益启示。

3.2.1历史遗存与自然村落的保护

巴黎大区科学合理地开发乡村地区周边的古堡、古城等历史文物遗迹,如塞纳—马恩省的枫丹白露城堡、维孔宫城堡、尚叙尔马恩城堡,以及普罗万(Provins)等中世纪古城,精心保护古老的堡垒、塔楼和地下城等建筑风貌,推动普罗万中世纪主题文化项目等活动。建立自然保护区,在保护自然遗产的同时保护传统自然村落,乡村的建筑风格、空间布局和整体氛围沿袭着独特的历史,在整体上保持了传统建筑特征和乡村人文特征相融合的村庄形态布局与建筑风格,并且提炼庄园文化、教堂文化等农村独具、农民认同、值得继承和弘扬的地域文化元素,应用到农民的生产生活和特色田园乡村建设中。

3.2.2文化意向的挖掘和传承

发展乡土色彩和地方特色浓厚的乡村非物质文化,提高农民自我身份的认同感,促进农民致力于农产品生产、加工工艺的传承,特别是传统技艺和家族特色的传承。搭建民谣农谚、传统手工绝活、民俗节庆等展示平台,不断加强民间技艺、村风民俗、农耕文明的保护和利用,在“手工业企业装备奖金”激励下全面恢复地方手工业。此外,法国印象画派留存的艺术历史文化资源,在巴黎乡村地区得到长期彰显,郊区的巴比松(Barbizon)、奥维尔(Auvers-sur-Oise)、阿让特伊(Argenteuil)、蓬图瓦兹(Pontoise)、莫雷(Moret-Sur-Loing)等作为印象画家群聚绘画的地点,留下了厚重的文化印记,各村镇通过修建画家雕像和纪念碑,以及保留和修复当时画作场景等方式传承独具法兰西文艺风情的浪漫文化[6]。

3.2.3 政府的保障和激励措施

文化政策从二战后乡村发展初期的相对缺失,逐渐融入乡村整治规划等公共政策,之后从单一的物质文化遗产保护发展为集文化设施完善、文化遗产保护、人文景觀规划、文化项目开发为一体的乡村文化战略,在满足乡村地区多元化文化诉求的基础上突出乡村特性。例如《农业指导法》和《农业指导补充法》在区域自然公园内划定乡村历史建筑和文化遗产保护区,并进行专项拨款支持,同时实施 “乡村文化路线”保护,制定乡村小遗产的识别、保护和价值提升指导手册;《领土规划与发展指导法》以法律形式指明了乡村复兴区的文化战略,引导和培育“以人为本”的乡村特色文化项目,包括发布地方政策鼓励艺术家到乡村发展文化事业、举办音乐节、与民间协会和专业公司合作运作乡村文化项目等;在村镇和乡村地区建立“建筑、城市与景观遗产保护区”,注重挖掘历史文化村镇内乡土特色的构成要素,结合当地历史背景塑造特色文化意向,对乡村地区传统民居的维护修缮提供经费资助;以“国土整治干预基金”和“乡村开发整治干预基金”等国家资助方式,补贴乡村文化遗产保护等小型项目。

3.3乡村旅游:制定标准,建立完善市场管理机制

巴黎乡村旅游经过几十年的实践和探索,已经形成了较为完善的经营管理模式和相对成熟的行业标准规范。

3.3.1 巴黎乡村旅游的发展离不开法国政府在法律法规和财政层面大力支持

法国乡村旅游一直都是在政府的主导下发展的。1962年,法国政府颁布《马尔罗法》,确立了保护历史街区的新概念,保护区内的土地使用、规划设计受到管制,相关变动都要受到地方委员会和指定法国建筑师的监管。1974年,法国政府颁布《质量宪章》,其中明确了民宿的住宅质量、服务质量和周围环境的相关规定和标准[7]。同时“法国家庭农舍”品牌机构也对民宿发展起到很大作用,制定了“一枝麦穗”至“五枝麦穗”的评定等级,为游客的选择提供参考。按照评定等级规定,达到“三枝稻穗”标准且每年开发6个月连续年份达到10年的民宿,其修缮金额的10%~30% 可以得到政府补贴[8]。

3.3.2 巴黎乡村旅游产品注重本土性和特色性

在组织层面,农会常设委员会制定了严格的乡村旅游管理条例,用以促进本土农产品直销和特色化经营。在个体层面,巴黎农民充分挖掘当地资源特色,打造本土体验产品。例如,农庄餐饮必须使用当地生产的农产品,必须使用当地的烹饪方法,必须使用当地代表性材质的餐具。

3.3.3行业协会在巴黎乡村旅游中发挥重要作用

巴黎乡村旅游实行“农户+协会+政府”的联动机制,农户作为供给主体,利用农业资源为旅游者提供观光休闲、度假服务;协会在政府政策范围内制定行业规范、管理制度和质量标准。协会作为联系桥梁,从事项目规划、募集,发放资金资助,并提供宣传工作,充分发挥助推作用;政府作为宏观调控者,注重政策及外围的作用。

3.3.4巴黎乡村旅游拥有完善的营销体系

巴黎乡村旅游针对目标市场对本土的旅游产品进行推广,一般通过以下两个渠道:一是通过建设自己的网站,利用报纸、杂志等方式进行营销,并与旅行社开展合作,来扩大基础客流量;二是注重与已有客户的沟通交流,通过会员制和高品质的服务留住客户。

3.4合作社:整合资源,推动农业适应市场需求

农业合作社在巴黎市郊农业生产与农产品流通中发挥着不可替代的作用。目前,巴黎市郊的农业合作社目前主要有生产性、流通性、农业信贷和技术指导服务四种具体类型,其作用主要表现在以下几个方面:一是负责收购农副产品;二是在为农户提供信息、科技、培训、贷款等方面服务;三是提高农户组织化程度来保护农民利益。同时,农业合作社与巴黎市郊家庭农场之间形成了独特的双层经营结构,家庭农场负责农业种植和生产,合作社负责提供农业生产服务、运输与销售。一些农业合作社还会组成更大范围和规模的联合社,以确保为社员提供更全面、有效的服务[9]。同时,由于巴黎大区农业在法国占有重要地位,巴黎大区政府也大力支持农业合作社的发展,通过法律、援助与补贴投入、税收优惠、信贷支持等途径提供支持,引导其向规范化、制度化方向深入发展,并设立专门机构对农业合作社进行严格监管[10]。

3.5人才培养:广泛开展职业培训,建立严格的执业资格管理体系

在国家层面,法国设立了严格的农民职业准入条件,要求农民必须取得职业教育的合格证书后,才具有经营农业的资格,才能享受国家补贴和优惠贷款。而在巴黎大区,农业高等院校和中等技校都有为农业工人、农业技师、农业科研人员开设的培养课程。这些学校都有自己的实验基地,很多与农场建有直接联系,重视农业实践能力的培养。同时,院校经常承担短期高等农业技术教育培训,根据合作社、农场和企业需求确定培训内容[11]。

3.6基础设施:统筹配置,促进城乡一体化发展

巴黎乡村基础设施的建设,为改善农民的生产生活条件、缩小城乡差距打下良好基础,而且为保持了原有乡村景观,为后期增多的返乡人流和半城市化现象提供条件。巴黎乡村在交通、垃圾处理、污水处理和水电网等基础设施建设上基本实现了城乡一体化。轨道交通以巴黎为中心向乡村地区延伸,公交线路已覆盖大部分乡村地区,城乡之间拥有16条地铁线路,连接绝大部分乡村节点,实现城乡交通一体化[12]。巴黎乡村垃圾治理同市区一致,采取生活垃圾共同管理、服务外包手段,与城镇集团签订协议,并成立垃圾管理分公司,政府对垃圾处理设施进行25%~40%的资助。巴黎乡村污水处理能力也满足欧盟要求,下水道与蓄水池于2001年已覆盖近郊区,并不断向远郊区延伸,维护工人和专业设备配备完善,使用地理信息系统等现代技术进行管理维护,并已增加雨水收集和利用功能。乡村地区自来水集中供应也达到99%[13]。

4结语

纵观巴黎复合型首都市郊乡村的振兴,大致经历了四个发展阶段:第一阶段即乡村危机阶段,为了促进农业农村发展,主要致力于乡村物质空间的建设,为乡村地区提供足够的基础设施(路、水、电、气、房)保障,提高乡村生活质量;第二阶段即乡村转型阶段,开始关注乡村生活和生产发展的多样性需求,鼓励增加就业、改善公共服务、促进农业空间不同利用方式的均衡发展;第三阶段即乡村复兴阶段,在设施服务、产业发展、住房供给、乡村文旅、推进市镇联合体发展五大方面全面发力,基本实现了巴黎乡村的全面复兴;第四阶段即特色发展阶段,注重对历史文化遗产和乡村特色的保护,加强特色产业发展及城乡融合发展。中共十八大以來,北京市在农业产业转型升级、美丽乡村建设、农村文化教育、医疗健康等方面都取得了较大进展,开始全面推进乡村振兴,其发展特点和政策重点基本处于巴黎乡村发展的第三阶段。巴黎乡村复兴实践过程中积累了许多经验,对新时代北京乡村振兴和城乡融合发展有很大的参考价值。

总体来说,第一,北京市民对健康饮食,青山绿水及乡村风情的需求,已经将都市农业推动进入转型升级的“快车道”,北京市郊农业应精准服务都市需求,通过自上而下政策推动生态农业发展,通过自下而上实践引导都市农业发展。第二,文化元素已经越来越多融入了北京乡村建设中,但目前仍然存在文化再造景观与当地文化内涵“两层皮”现象,要改变这一现象,北京乡村应该通过政府激励措施,保护历史遗存和自然村落,挖掘文化意象,提升北京市郊文化精神,树立乡村文化自信。第三,北京乡村应学习借鉴巴黎乡村合作社在农业生产和流通方面发挥的作用,通过合作社整合各方资源,推动农业适应市场需求,增强农民组织力量,提高农民参与市场的能力。第四,乡村旅游目前已经是北京乡村的支柱产业,但仍然存在缺乏拳头产品、文化特色浅、人才短缺等问题,需要通过政策力量明确乡村旅游行业的标准规范,同时注重乡村产品本地性和特色性的挖掘,并充分利用组织力量和营销体系吸引和留住客户,多措并举,全面提升北京乡村旅游品质。

参考文献:

[1] 张强.法国巴黎大区的城郊农业[J].世界农业,1997(12): 32,46-47.

[2] 李明烨,王红扬.论不同类型法国乡村的复兴路径与策略[J].乡村规划建设,2017(1):79-95.

[3] 汤爽爽,孙莹,冯建喜.城乡关系视角下乡村政策的演进:基于中国改革开放40年和法国光辉30年的解读[J].现代城市研究,2018(4):17-22,29.

[4] 朱小丽,张桂兴,李静娟,等.法国绿色农业对我国农业发展的启示[J].中国农业信息,2017(9):15-17.

[5]彭程,李京生.大巴黎地区都市农业空间部分的特征[C]//中国城市规划学会.共享与品质——2018中国城市规划年会论文集(18乡村规划).北京:中国城市规划学会,2018:16.

[6] 黄辉.巴黎文化产业的现状、特征与发展空间[J].城市观察,2009(3):28-37.

[7] 祝捷,黄佩佩,蔡雪雄.法国、日本农村产业融合发展的启示与借鉴[J].亚太经济,2017(5):110-114.

[8] 赵芳漭.法国家庭农场与农业旅游的融合发展探析[J].世界农业,2017(8):206-209.

[9] 鹿安.法国农业合作社解决小农生产与大市场矛盾[J].当代农机,2018(3):57.

[10] 李先德,孙致陆.法国农业合作社发展及其对中国的启示[J].农业经济与管理,2014(2):32-40,52.

[11] 谭金芳,邓俊锋,徐佳.农业教育视角下的法国现代农业及启示[J].中国农业教育,2016(2):11-15.

[12] 黄忆波.巴黎城市公共交通概况(上)[J].交通与港航, 2015,2(1):64-67.

[13] 冯建喜,汤爽爽,罗震东.法国乡村建设政策与实践——以法兰西岛大区为例[J].乡村规划建设,2013(1):115-126.