细润如玉 粹然天成

王育茜

砚台是中国重要的书写用具之一,与笔、墨、纸并称文房四宝。砚台起源于原始社会的研磨之器,早在新石器时代早期诸多遗址中就已经出土了用于研磨坚果及谷物的磨盘、磨棒.距今600。年前的陕西临潼姜寨新石器时代遗址,发现了一套彩绘带盖石研、研棒,研面微凹,研旁留数块黑色颜料,作为研磨陶器颜料而存在,这应该是砚台的雏形。湖北云梦睡虎地战国至秦代墓出土的砚,已经是正式的书写文具了。汉刘熙《释名》载“砚者,研也,可研墨使和濡也”,可见至少在汉代,砚台的用途已经确定,形制也基本成熟。伴随着制墨技艺的提升,唐以后,石材越来越成为制砚的首要选择。明清以后,砚台的制作更加注重纹饰雕琢,经过匠人独具慧心的艺术创作,造型千变万化,各种形态应运而生。歙砚、端砚、洮河砚和澄泥砚因其优良的品质,被中国文人所喜爱,并称中国四大名砚。

歙砚产于江西婺源龙尾山,因此地古属歙州,初被称为龙尾砚,后称歙(州)砚。有学者认为歙砚的称谓大约起于北宋景祐至治平年间,即公元1034-1067年。歙石属于变质岩,最终形成于约距今8亿或10亿年前。石质细腻,多为黑色、青黑色,少数为黃褐色。天然纹理多样,可以大致分为罗纹、眉纹、金星、金晕、鱼子等五大类。歙石的这些天然特色,造就了歙砚以“涩不留笔,滑不拒墨,瓜肤而毅理,金声而玉德”的特点闻名于世。南宋赵希鹄称歙砚“细润如玉”;清徐毅《歙砚辑考》载:“歙石之粹然者,温润静洁,纹理缜密,抚之若柔肤,磨之如利峰,方以端溪,其质其色,无不远胜。”歙砚的开采绵延数朝,《歙砚谱》载“龙尾山,亦名罗纹山,下名芙蓉溪,石坑最多,延蔓百余里,取之不绝。”一般认为歙砚始于唐开元年间,目前尚有争议。至南唐设立砚官进行专门管理,宋唐积《歙州砚谱》載“至南唐,元宗精意翰墨,歙守又献砚并荐砚工李少微,国主嘉之,擢为砚官,令石工周全师之,尔后匠者增益颇多”,李后主对歙砚尤为喜爱,将其与澄心堂纸、李廷珪墨一并称为“天下之冠’。至宋代,歙砚的开采规模更大,产量也更高。北宋苏易简《文房四谱.砚谱》就记载了包括“眉子坑”“罗纹旧坑”“水蕨坑”“溪头坑”“叶九坑”“金星坑”“驴坑”“济源坑”“碧里坑”等多个砚坑。元明清以后虽然开采规模开始衰落,但由于雕刻精细,仍不乏精品。

基于独特的地理优势,安徽博物院藏歙砚延续时间长、数量众多。歙砚以其内敛含蓄的色泽、独具特色的纹理、典雅细致的造型、精巧细腻的线条成为安徽博物院藏砚台中的一大特色。现挑选各时期代表性的歙砚进行介绍:

西汉三足兽纹石砚(图1),1956年出土于太和县李阁乡双古堆汉代空心砖墓。直径15.6、高14厘米。砚为圆形,由砚盖和砚身两部分组成,石质青灰色,质地平滑细腻。盖外面中部隆起,呈双兽状,用细线刻划出鳞片,兽体盘旋上升,昂首相对,吻部相连处有四个小圆孔,孔下有一柱相连,巧妙的构成提梁。盖边有细线浅刻的小方格纹,边缘有一周浅刻锯齿纹,内有一直径4、深3.3厘米的凹窝,应为贮墨之用,内壁线刻马、鹿、犬、鱼等动物形象,线条流畅生动。砚底有三足,呈三角形,足上浅刻熊纹图案。对于歙砚的起源,传统的观点一般根据《歙州砚谱》记载,认为始于唐代。但苏轼《书陆道士镜砚》中載:“砚圆首斧形,色正青,背有却月金文,甚能克墨而宜笔,盖唐以前物也。”提出“歙砚起始于唐前”的观点,尤其是近些年,有很多学者提出歙砚始于汉,其中很重要的依据就是这件二足石砚,另外汉歙石大砚板及研石、河北沧县东汉双盘龙盖三足石砚、甘肃天水隗嚣官遗址汉代盘螭盖三足石砚等的出土,更加佐证了歙砚始于汉代。这件石砚流畅的雕刻线条,精巧质朴,它已经脱离了单纯的砚板,整体更赋有艺术价值,而三足的设计,抬升了砚体的高度,更加便于研墨书写,增加了实用性,是汉代石砚中的精品之作。

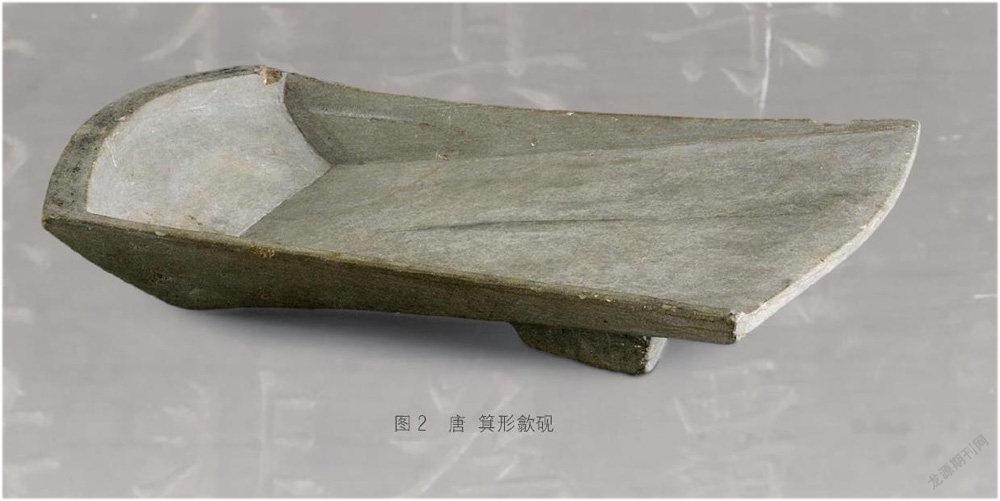

唐代箕形歙砚(图之),砚长19.3、宽13.5、高3.1厘米。歙石,砚色为淡青色,石质细润。砚形上圆下方,周围有沿,砚首深陷,与砚面形成明显折痕。底有两个梯形足,使得砚面抬高,便于储墨,是典型的唐代歙砚作品。该砚台时代应为唐代晚期到五代时期.箕形砚流行于唐代,形似长方形箕而得名,又因砚尾两侧向外撇似风字,称为“风字形砚”,即米芾《砚史》载“有如风字;两足者”。伴随着隋唐时期文化的繁荣,歙砚开始崭露头角,为古代文人所喜爱,唐李山甫《古石砚》赞歙砚“追琢他山石,方圆一勺深。抱真唯守墨,求用每虚心。波浪因文起,尘埃为废侵。凭君更研究,何啻直千金。”不仅于此,南唐设砚官,由官府专门进行管理,这是歙砚兴盛发展的时期。

宋长方形枣心眉纹歙砚(图3),lg53年于歙县小北门窖藏出土。安徽博物院馆藏宋代砚台中,以小北门窖藏出土的数量较为集中,共出土歙砚17方,形制各异。此砚长21.2、宽12、高2.7厘米。长方形,实底,砚堂为椭圆形,砚面及砚堂四周皆起窄边,砚堂内嵌入一块色泽青莹的椭圆形石片,能活动取出,砚首刻新月形池。此砚所用歙石极具特色,兼具罗纹与眉纹两种不同纹理,砚身石色为青黑色,布满如绸缎般的细罗纹,而砚堂所嵌砚石,则是极为温润,色泽青中泛黄,史书中称为“鳝鱼黄”,其表面布满细小黑点,分布均匀细致,为鱼子纹。砚面平行分布着8条长短不一的眉纹,眉纹中有一线之痕,这种眉纹两头尖中间粗,称为“枣心眉纹”。鱼子质地的枣心眉纹砚石产量稀少,极为珍贵。砚石石质光滑,扣之声音清脆悦耳,整体虽光素无纹,但砚石色泽青黑相间,别有意趣。砚台造型奇特,设计巧妙,砚石嵌入砚身,严丝合缝,工艺极佳。除了这件著名的枣心眉纹歙砚,安徽博物院馆藏的另一件清旭日东升纹歙砚(图4)中也有着独具特色的“鳝鱼黄’,歙石青中泛黄,其上满布鱼子纹,令人称道的不仅仅在于歙石的纹理,还有匠人巧夺天工的雕饰,工匠仅在池心浅浮雕一轮旭日,周浅刻海水及水草纹。简单的雕刻,亦如海边冉冉升起的一轮旭日,生动自然,鱔鱼黄的质地恰如旭日光辉,灿烂而至。这两件砚台虽然年代相差较大,但是独特的歙石质地和纹理,让我们无法忽略。

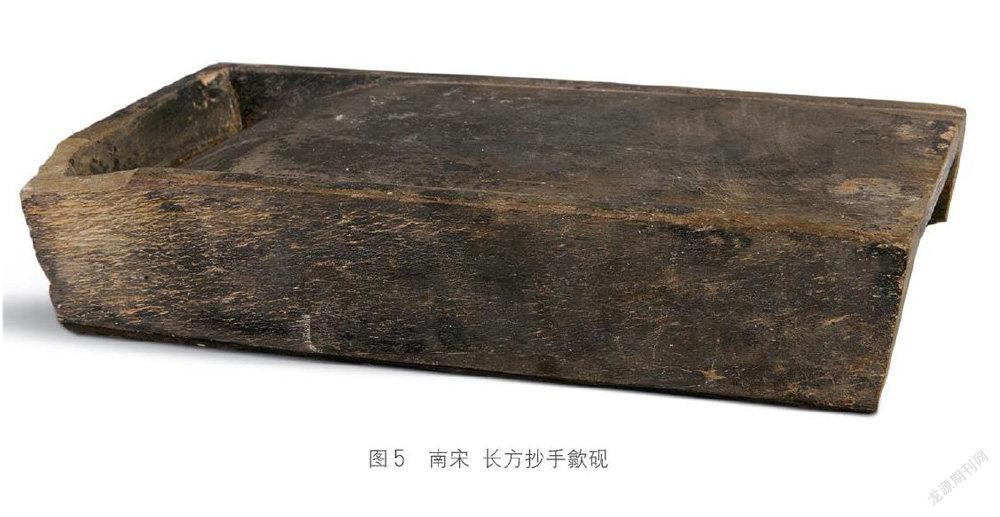

南宋長方抄手歙砚(图5),1952年出土于休宁县朱晞颜夫妇合葬墓,长19.3、宽8.4、高3.3厘米。石质为青黑色,作长方形抄手式。砚首端部及两侧有窄框,砚首窄砚尾宽,砚面宽砚底窄,砚侧自上而下内收,抄手处呈梯状。砚面平整,砚堂、砚池连为一体,砚池呈斜坡状,渐深。安徽博物院藏宋代歙砚中有3件出土自纪年墓,年代及历史背景明确,尤为珍贵,一件是1973年合肥东郊大兴集包绶夫妇墓出土的北宋长方形歙砚,另外两件都来自朱晞颜夫妇合葬墓,这件长方形抄手歙砚埋藏年代明晰,当是墓主人生年之用,此外还有一件圆形三足歙砚,亦为该时期圆砚代表之作。宋代抄手砚演变自唐代箕形砚,长方形抄手砚是宋砚的主流,抄手歙砚整体无装饰,质朴大方,稳中雅观。

明蝉形荷叶纹双足歙砚(图6),这件砚台出土于宿州市四铺,长34.5、宽22.3、高6.2厘米。砚台整体似蝉形,砚面周边线条圆润,砚堂较平,墨池较大且深,弧底,砚首着地,砚背刻荷叶纹,饰有两乳丁状足。蝉形砚是仿造自然形态创造出来,流传时间长,早在唐代,蝉形砚就已经出现,称为莲叶砚,宋米芾《砚史》载“堂墓中有得如莲叶,中凹两足,如凤池之制,甚薄,足如枣也”,到了明代蝉形砚更加兴盛,安徽博物院馆藏明代蝉形砚共5方,多不见荷叶梗,亦无叶脉装饰,而这件蝉形砚不仅传承了一般蝉形砚的总体形态,保留了蝉目的深邃、蝉嘴的尖翘、蝉腹的平坦,更融入了荷叶纹样,砚首、砚池与砚堂连接处采用突出的荷叶脉络装饰,逐渐过渡到砚背中间阴线刻画的叶梗,纹饰主次分明,层次显然,栩栩如生。该砚将蝉、荷叶与砚台巧妙的融合在一起,并与歙石青黑色泽相映衬,线条流畅,生动典雅。此外其中一件馆藏明双足蝉形歙砚(图7),形制十分特別,长28.5、宽21、高5.5厘米。砚石为黑色歙石,整体呈宽椭圆形,四周起边,边框内下挖砚堂、砚池,作蝉形,砚池较深、砚堂微凹,弧底,砚首着地,砚底部有两乳状足,砚台整体线条圆润,蝉的总体形态虽然较为明显,但蝉首与蝉身明显简化,蝉体变得宽、短,呈宽椭圆状形态,这件砚台造型简约、线条粗犷,表现出与其他蝉形砚明显的不同。蝉的装饰造型出现的很早,商周时期铜器、玉器等上早已出现蝉的装饰,“禅(蝉),蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢。”蝉与荷叶都是古代文人十分喜爱的题材,以示高洁清雅之资,自然也就成为砚台首选的装饰题材。

清竹编纹歙砚(图8),直径9.2、高1.5厘米。砚台整体为圆形,小巧精致,砚缘起窄边,侧壁倾斜,砚面平坦,砚边及侧面、砚底皆刻竹编纹,整件砚台视之如一竹编小箩,盎然有趣。圆砚起自两汉,经过六朝的发展,在唐代早中期进入鼎盛,南宋朱晞颜夫妇墓出土的圆形歙砚当是宋代典型圆砚,与之前的圆砚不同,清代更加注重砚体的装饰,且不乏生活情趣。

清随形蕉叶歙砚(图9),长15.9、寬12、高1.5厘米。砚体刻画成蕉叶状,砚背蕉叶纹理生动清晰,砚堂、砚池连为一体,砚池稍深,构思精巧。明清时期的砚台注重雕刻与装饰,在歙砚上也表现出同样的特征,造型上已经不拘于唐宋时期的风字砚、抄手砚、圆砚等,创造出随形、椭圆形、桃形、竹节形等多种形态。往往构建砚台的整体造型,或者直接在砚背处巧妙运用浮雕、浅浮雕、线刻等手法进行描绘,蝉、荷叶、蕉叶、竹节等都是当时文人喜爱的装饰题材,仿古砚与名人题款砚也明显增多。安徽博物院藏明清歙砚数量众多,各种造型新奇的歙砚是该时期不可忽视的亮点。

清乾隆御铭诗歙砚(图10),砚长13.8、宽9.2厘米。砚整体呈橢圆形,前部刻枣核形墨池,下为砚堂,砚堂、墨池周围皆有凹起的窄边,砚背平刻铭文“海天初月昇于水,素华朗照清莫比,鄧侯之甎曾无此,谁与题名难议擬,翰筵静用实隹矣,抽丝启秘有若是。乾隆御铭”,下有圆款“乾”,方款“隆”,上部侧刻“仿汉未央甎海天初月砚”。清代歙砚中名人题款数量明显增多,安徽博物院藏歙砚中就包括数方乾隆御铭砚。另一件乾隆御铭仿汉石渠阁瓦歙砚(图11),砚长15.2、宽18厘米。整体呈瓦形,首部外弧,尾部内弧,下部开圆形砚堂,周起窄边,上部有阴刻铭文“石渠阁覆,以瓦肖其形为砚也,出于琢,非出)台,友笔墨佐儒雅,思卯金太乙下。乾隆御铭’,下有印章式铭“瀓观”,砚首刻“仿汉石渠阁瓦砚”。这两件乾隆御铭砚造型都非常简单,线条也很简洁,透出古典质朴的韵味。

歙砚的发展历史源远流长,歙砚以其优良的品质受到众多文人的喜爱,成为四大名砚之一,尤其至宋代进入繁荣时期,开采的砚坑也以唐宋为多,至明清时期,歙砚的造型变化多样,雕刻更加雅致,名人题款砚增多,砚已经不仅仅是文房用具,更多的是具有观赏和艺术审美情趣的存在。

(责任编辑:李红娟)

——吉林省博物院建院及开放七十周年书画专题展