时间与精力的耗费实践

李时婴

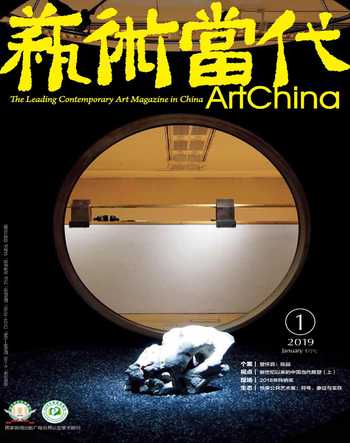

2018年11月,上海外灘美术馆迎来了比利时艺术家弗朗西斯·埃利斯在中国的首次大型个展,展览的主题源自法国思想家乔治,巴塔耶“非生产性耗费”的理论,撇开维系人类生存的最基本的生产活动,战争、宗教膜拜、游戏、艺术……所有这些活动都属于非生产性耗费,在其原初状况下,它们的目的仅仅限于自身。而在当今资本主义和便捷技术发展的全球化背景下,人类活动中过度的“非生产性耗费”与“生产性消费”一样重要。这一主题贴切地反映了比利时艺术家弗朗西斯·埃利斯多年以来的艺术实践行为,直面社会现状、对视觉感官存疑、重新思考体力劳动和时间消耗的意义。

埃利斯1959年生于比利时,早年在大学学习建筑史及工程学。1985年9月墨西哥城发生大地震,几个月后埃利斯参与了国际援建计划中的公共建设工程,这场灾难使得这位异乡人留在了有着截然不同文化背景的墨西哥,他游荡于墨西哥城周围,打开了全新的视角。埃利斯通过录像、摄影、绘画、行为和表演等方式开启了艺术创作之路。

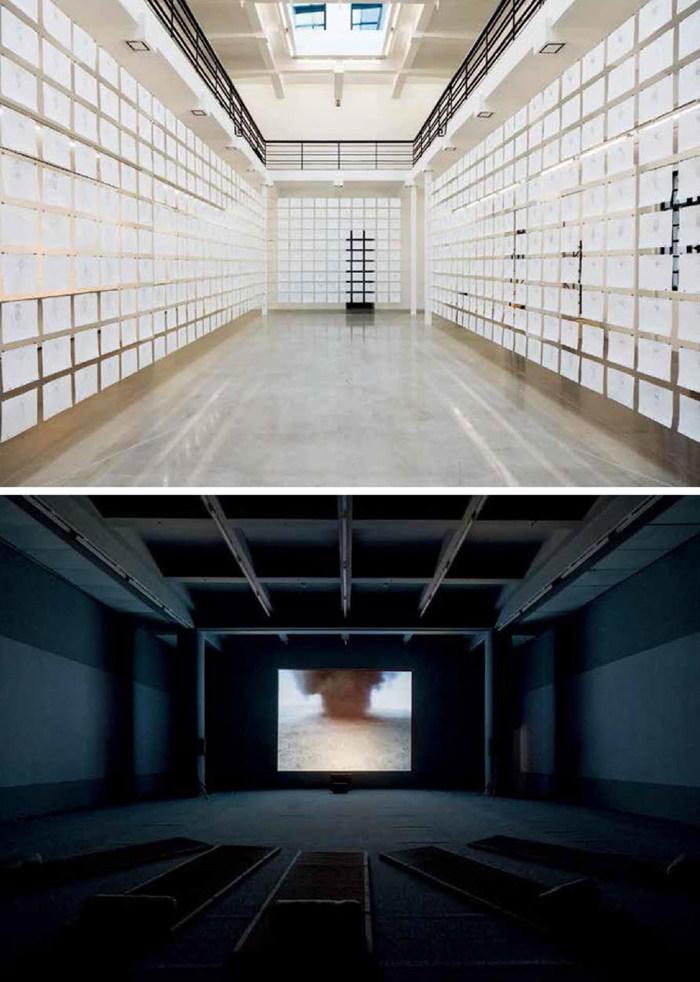

地缘政治话题是埃利斯较为重要的特质之一,有着自己独到的探索与干预方式。十年间埃利斯描绘了大量有关龙卷风的手稿,录像作品《龙卷风》是埃利斯的代表作,记载了艺术家一次次地向属风眼发起冲击,传来狂风呼啸的声音,如同堂吉诃德将大风车视作巨人,“把盾牌遮稳身体,横托着长枪飞马向第一架风车冲杀上去”。艺术家手持摄像机跃入暴风眼中,这一体现了“非生产性耗费”的行为,十年以来埃利斯重复了无数次,他本,人说过,“我们这个时代的人必须创造寓言”。龙卷风的外部旋风汹涌,内部却是平静的,两者具有极端的矛盾性,却又和谐地统一。

“在路上”是埃利斯创作的一种常态。《一个欺骗的故事,巴塔哥尼亚,阿根廷》展现了无边无际的公路,尘土飞扬的尽头出现了虚幻的海市蜃楼,它总是出现在行者面前,道路却渐行渐远。一方面而言这样的追逐具有诗意,又有英雄气概;另一方面来说,这样的行为却是徒劳无功的,犹如夸父追日。

装置作品也是埃利斯的一个重要表现手段,《无声》由一百只橡胶垫构成,它们色彩各异,每个上面都印制着一只嘴巴,一只手做出“嘘”的手势,使得观众无法踩踏在垫子上,更不能发出声响。这些垫子无疑起到界线的作用,它们有着醒目的颜色,犹如“不容越界”的警示牌,令观众们不敢违背上面的指示。突出边界地域的概念。

形式上的重复性与无意义性反复地出现于埃利斯的作品上。《出埃及记》是数量壮观的动画手稿的组合,画面中一个女子在梳头,一共有820张手稿以及一系列研究性的草图,每一张手稿线条细腻,都有细微的变化,只有连在一起播放才能形成具体的动作。突出了付出与结果、劳动与工作间的极度不均衡。

独在异乡为异客,埃利斯并非常驻墨西哥,早在1997年作为地球漫步者的他开启了一场环太平洋之旅,即行为作品《环行》。他先后经过南美、大洋洲和亚洲的十二个国家的十四座城市,其中也路过上海,他将所见所闻通过旅行日记以及绘画等形式记载下来。一般的艺术作品展现的只是一个片段、一个瞬间,而埃利斯执着地去亲身体验完整的过程,透过这些看得见的风景去反思背后看不见的风景。

去年11月埃利斯去往内蒙古,深入内陆发掘不一样的风情,诞生了“内蒙古系列”小幅油画。这组作品依然像视觉日记一样,记载了当地人的生活场景,他甚至写下蒙古语,再译成英文,也描绘在画作上。相比二十年前的航海之旅,内陆地区与环海地区的大生态与内在面貌截然不同。

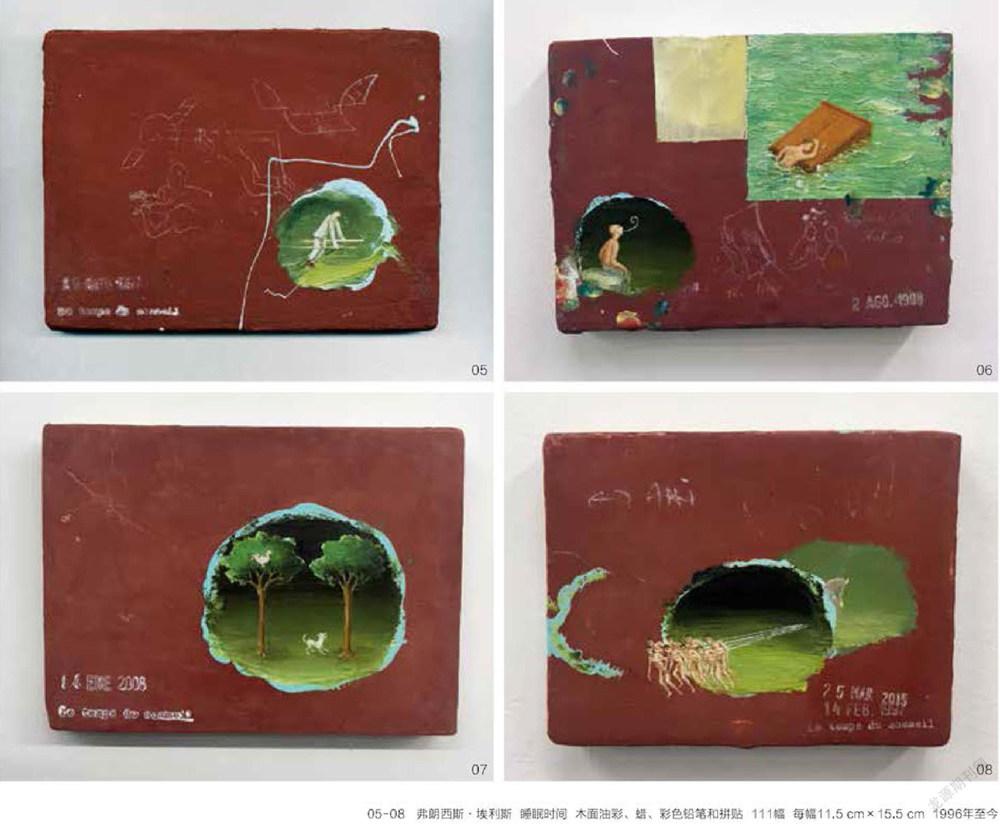

艺术家过度的遐思与想象化身到了《睡眠时间》,这是埃利斯从1996年起就开始实践至今的油画作品,共有111件小幅作品,一长串地排列成一条线,在展墙上无限地蜿蜒开来。这再度体现了埃利斯执迷的过程性。暗红色背景的画面上,出现了一个个像漂浮着的泡泡一样的图形,里面描绘着人物与场景,犹如勃鲁盖尔的风俗画,其中有的是艺术家曾经实践过的行为艺术,也有些是艺术家构思计划中的艺术行为。它们形式上质朴,有着规律性,而展现的内容却是大胆无常的。睡眠时间艺术家进入梦境,大脑继续着无边无际的思维漫游,这些灵感串联在一起便焕发出了生机。

睡眠过程中产生的梦境也是一种非生产性耗费,然而这种“耗费”,实则酝酿出灵感与遐思。埃利斯几十年如一日地“耗费”着时间与精力,去从事看似徒劳无意义、重复性的事物,其实他发展出一套超乎日常经验的多元化实践方式,使得人们发现新线索和自身的关联,进一步折射出展览主题的含义。