赤霉素抑制剂叶面喷施防治水稻恶苗病试验总结

杨光鹏 姚辰 刘峪

摘要:水稻恶苗病又称徒长病,中国各稻区均有发生,是水稻苗床常发病害,大多使用种子包衣、药剂浸种等措施基本得以有效控制,但是近几年来,该病害却有不同程度的发生,甚至发病较重。为有效控制该病害,新华分公司积极响应总公司要求,调整了防治思路,着手探究控制赤霉素危害为目标的可行性。试验结果表明:龙粳31在3.5叶期经过调查,使用赤霉素抑制剂平方米病株数平均值为205株,对照为2.5株;龙粳46在3.5叶期经过调查,使用赤霉素抑制劑平方米病株数平均值为191.7株,对照为3株。试验没有达到预期效果,不理想。

关键词:赤霉素;水稻:恶苗病;防效

中图分类号:S435.111

文献标识码:A

19世纪20年代日本学者黑泽英一发现,水稻恶苗病发病后,稻株生长迅速,与正常未发病水稻相比,其株高高出50%,最终通过研究发现致病因素主要是病菌分泌的赤霉素导致[l]。19世纪30年代日本薮田贞治郎和住木谕介通过赤霉菌培养基,在滤液中提取除了活性物质,化学结构得到鉴定,为其命名为赤霉酸。到1983年60多种活性物质悲分离和鉴定,按照自由态及结合态分成2类,命名为赤霉素。因此,本试验在前人的基础上,以龙粳31和龙粳46为试验材料,研究赤霉素抑制剂叶面喷施对防治水稻恶苗病的作用,为恶苗病防治提供一定的参考。

在水稻栽培中,得病率高、风险性大、防控难是恶苗病重要的几项影响因素。特别是在育苗环节中,一旦遇到该病大面积发生,将会导致秧苗素质的降低,特别会在移栽后病情进一步恶化,导致分蘖率降低、白穗发生、有效穗数减少,

对产量的影响非常显著。因此,在浸种、催芽、育苗等管理环节中,要对恶苗病的病害发生进行严密的防控,以减少其发病后对产量的影响。应做到在技术管理上“消毒种子、精选品种、栽培措施提高”等全套防治机理[2]。

1试验日的

为了有效检验赤霉病抑制剂的防控效果,采用不包衣、不加药剂处理的裸种,在秧苗1.5叶期和2.5叶期,通过苗床叶面喷施赤霉素抑制剂,激活赤霉素氧化酶将赤霉素氧化或掩蔽、抑制,使其不能成害,从而达到既有效防控恶苗病、又能进一步改善秧苗素质的目的。

2应用作物

水稻。

3 试验材料及方法

3.1 试验材料

赤霉素抑制剂、亮盾水稻种衣剂、劲护浸种剂。

3.2试验水稻品种

龙粳31、龙粳46。

3.3试验方法

3.3.1试验地选择

试验地点设在在新华分公司农业技术推广中心水稻试验园区大棚内。

试验地基本情况:育秧大棚长70m2,宽12.6m2。

土壤类型:草甸白浆土。大棚内地势平坦,使用微喷技术,排灌方便。

土壤理化性状:碱解氮:149mg/ kg,有效磷:36.1 mg/kg,速效钾:97.7 mg/kg,有机质:37.6 mg/kg,pH值:6.56。

3.3.2 试验处理

试验共设2个处理、2个对照,不设重复,面积均为45m2。

处理1:使用龙粳31未包衣未进行药剂浸种种子在水稻秧苗1.5叶期和2.5叶期两次喷施赤霉素抑制剂。

处理2:使用龙粳46未包衣未进行药剂浸种种子在水稻秧苗1.5叶期和2.5叶期两次喷施赤霉素抑制剂。

对照1:龙粳31包衣种子按常规播种管理(亮盾种衣剂包衣、劲护浸种)。

对照2:龙粳46包衣种子按常规播种管理(药剂同上)。

3.3.3备注

第一次喷施赤霉素时间:4月28日。

第二次喷施赤霉素时间:5月6日。

4月30日:处理二开始有恶苗病发生,面积不大,病株数为11株/m2,5月2日面积增大,病株数为39株/m2。

5月2日:处理一开始有恶苗病发生,面积大,病株数为56株/m2。

同时对照一和对照二也有恶苗病零星发生。

4试验调查

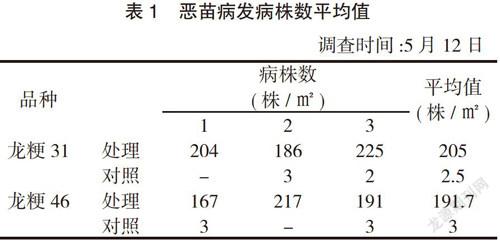

移栽前(3.5叶期)处理和对照各调查三点,每点1 m2恶苗病发病株数,得到平均发病平均值,见表1。

通过表l可以看出,龙粳31使用赤霉素抑制剂的恶苗病的病株数平均值是205株/m2,对照是2.5株/m2。龙粳46的病株数平均值为191.7株/m2,对照为3株/m2,相差较多。说明恶苗病在防治效果上,包衣与药剂浸种的效果要好于赤霉素抑制剂。

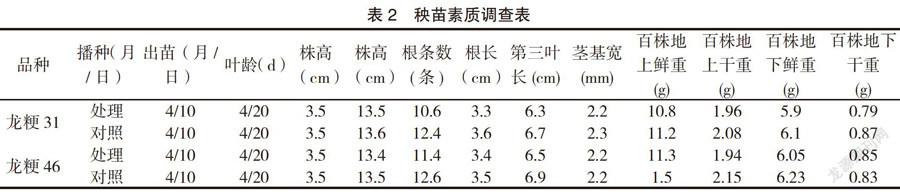

移栽前调查处理与对照水稻秧苗素质(根条数、根长、百株地上地下干鲜重),见表2。

从表2可以看出,在播种时间、出苗时间及叶龄相同的情况下,两种水稻品种处理和对照其秧苗素质存在一定的差异,均对照比处理略高,但是差别不大,对照秧苗素质要好于处理。

5讨论

产祝龙等学者通过对恶苗病的致病因子、水稻不同品类的抗病性、防控药剂的选择等不同指标进行分析,研究其对水稻植物生理指标、防控效果以及对多菌灵和使百克的防控效果关系。结果表明:催芽时段与水稻恶苗病率为正相关。病原菌最佳侵入时间为“芽长一粒谷”阶段。温度影响,浸种温度对病害发病率有显著影响;催芽温度上升,病害的发病率不断提高,34℃是最佳催芽温度是。18h、24h是浸种、催芽阶段的最佳接种时间[3]。浸种液的带病种子,其分生孢子数目和菌率高低、浸种的时长表现为正相关,病菌扩散到浸种液中,导致种子的带病程度不断升高,在苗期发病率显著增加[4]。通过对不同品种的水稻鉴定,对产量的测定表明,水稻产量减产主要是因为发病植株的分蘖率、有效穗数显著性降低,千粒重和结实率的降低与发病程度呈正相关,大部分病株最终死亡,导致减产严重[5]。恶苗病发病特征存在“2个高峰,1个次级高峰”,2个高峰分别是在苗期和水稻的抽穗灌浆时期,次级高峰是在分蘖后期和孕穗开始期[6]。庞子千等学者研究表明,在种子消毒过程中,要选择适合的浸种剂,在传统应用咪鲜胺的过程中,病害产生了耐药性,在防病、抗病性等方面显著性降低,因此急需新型的抗病药剂进行防治。庞子千等认为,25%劲护(氰烯菌酯)悬浮剂1 000倍液对恶苗病有显著的防控效果,但是,要注重药剂的使用方式,方可达到事半功倍的成效[7]。

6 结论

从以上几项试验数据可以看出,在水稻1.5叶和2.5叶喷施赤霉素抑制剂,恶苗病发生面积大,其中龙粳31发病平均值为205株/m2,龙粳46发病平均值为191.7株/m2,而对照恶苗病也有零星发生,面积不大,但是秧苗素质相差不大,对照秧苗素质好于处理。试验效果不理想。建议明年可以继续进行此项试验,继续试验施药方法更正如下:处理施药期提前到1叶1心期;增加药量和施药次数,使赤霉素抑制剂能够对水稻恶苗病有所防效,达到预期效果。

参考文献:

[1]潘瑞炽,植物生理学[H].北京:高等教育出版社.2008:176-179.

[2]杨肖峰,李万明,谢勇,等.浅析杂交水稻恶苗病发生的原因及防治措施[J].农业开发与装备,2016 (1):127.

[3]产祝龙.水稻恶苗病的防治机理及其病原菌抗药性的研究[D].合肥:安徽农业大学,2003.

[4]潘以楼,杨敬辉,朱桂梅.水稻恶苗病菌在浸种过程中的扩散[J].安徽农业科学,2000(5):616-617.

[5]赵世麒.水稻恶苗病菌生物学特性及品种抗病性鉴定[D].成都:四川农业大学,2009.

[6]朱桂梅,潘以楼,杨敬辉.水稻恶苗病的消长规律[J].安徽农业科学,2002(3):394-395.

[7]庞子千,黄国育.水稻恶苗病发生成因及主要防控技术[J].中国稻米,201 7,23(3):77-78.

作者简介:杨光鹏(1990-),男,山东茌平人,农艺师,研究方向:农业生产与服务。