日本明治中期国粹主义思潮中的亚洲观变迁

徐倩

摘 要: 近年来,随着“东亚共同体”的提出,日本“国粹主义”与“亚细亚主义”的关联性研究已然成为中日学界关注的焦点。然而,国内学界多将明治中期兴起的国粹主义置于亚细亚主义发展史中去考察,从国粹主义自身的理论视角出发所作的探讨则相对缺乏。以日本政教社机关杂志《日本人》为中心,试图从明治中期的国粹主义思潮中勾勒出政教社学人亚洲观(尤其是晚清认识)的变迁,总体可分为三阶段:第一阶段是1888年至1890年,政教社以“国粹保存”为旗号对抗欧化浪潮,《日本人》的问题意识也集中于“日本式开化”;第二阶段是1890年至1894年甲午中日战争,政教社学人试图扩张“国粹”并建立一个以日本为主导的东亚共同体,“征亚主义”也成为主旋律;第三阶段是1894年甲午战后至1898年,“国粹”遇到理论发展瓶颈并渐被“日本主义”取代,《日本人》的亚洲主张转为“门罗主义”,“战后经营”成为核心话题。

关键词: 日本国粹主义; 《日本人》; 亚细亚主义; 晚清认识

中图分类号: K313.41 文献标识码: A DOI: 10.3963/j.issn.1671-6477.2019.06.008

从日本国粹思想的发展史来看,自1888年由志贺重昂提出“国粹”一词以后,它便成为以政教社为核心的日本国粹派团体最为重要的理论旗号。此后,经过相关知识人、政治家立足于各自领域作出的多样化理论阐释和政治实践,“国粹”最终以“星云状”的组织结构[1]146辐射到日本国家、社会、文化、生活的方方面面,其思想威力甚至穿越国境影响到19世纪末20世纪初的东亚政治格局。自上世纪80—90年代以来,日本思想史研究学者已开始集中整理和介绍国粹派的相关学说,并在此基础上转向更为多元而深入的问题研究。近年来随着“东亚共同体”的提出,“国粹主义”与“亚细亚主义”的关联性研究渐渐成为日本学界关注的焦点,代表性论著便是中川未来于2016年出版的《明治日本的国粹主义思想与亚细亚》一书[2]。国内学界方面,一些学者已敏锐地观察到国粹主义研究的重要性,并展开了有价值的探索①,但在“国粹主义”与“亚细亚主义”的关联性研究方面则多将日本国粹派的活动置于亚细亚主义发展史的视角下考察,如盛邦和先生与戚其章先生围绕初期亚细亚主义展开了热烈的讨论,盛邦和先生将1891年以国粹主义团体为核心建立的东邦协会的成立看作是“日本亚洲主义急遽右转的信号”;戚其章先生则认为,甲午中日战争是一条分水岭,大亚细亚主义只可能诞生于甲午中日战争以后。[3]2笔者认为,在思考以政教社为核心的日本国粹派的亚洲认识时,东邦协会的成立与甲午中日战争这两个转捩点都不可被忽视,因为从国粹主义理论自身的发展来看,政教社学人都在这两个节点对国粹论与亚洲观进行了同步的調整。那么,“国粹”自身经历了怎样的理论阶段?国粹派学人的对国粹思考与其亚洲认识(尤其是晚清认识)又有何关联?笔者将以政教社机关杂志《日本人》及相关学人的著述为第一手资料,试分三个阶段来作一考察,即:1888年至1890年,《日本人》的创办及“国粹”旗号的提出;1890年至1894年,“国粹彰显”及亚洲扩张的宣传动员;1894年至1898年,“国粹”的停滞及亚洲“战后经营”的转向。

一、 《日本人》杂志与“国粹”的提出

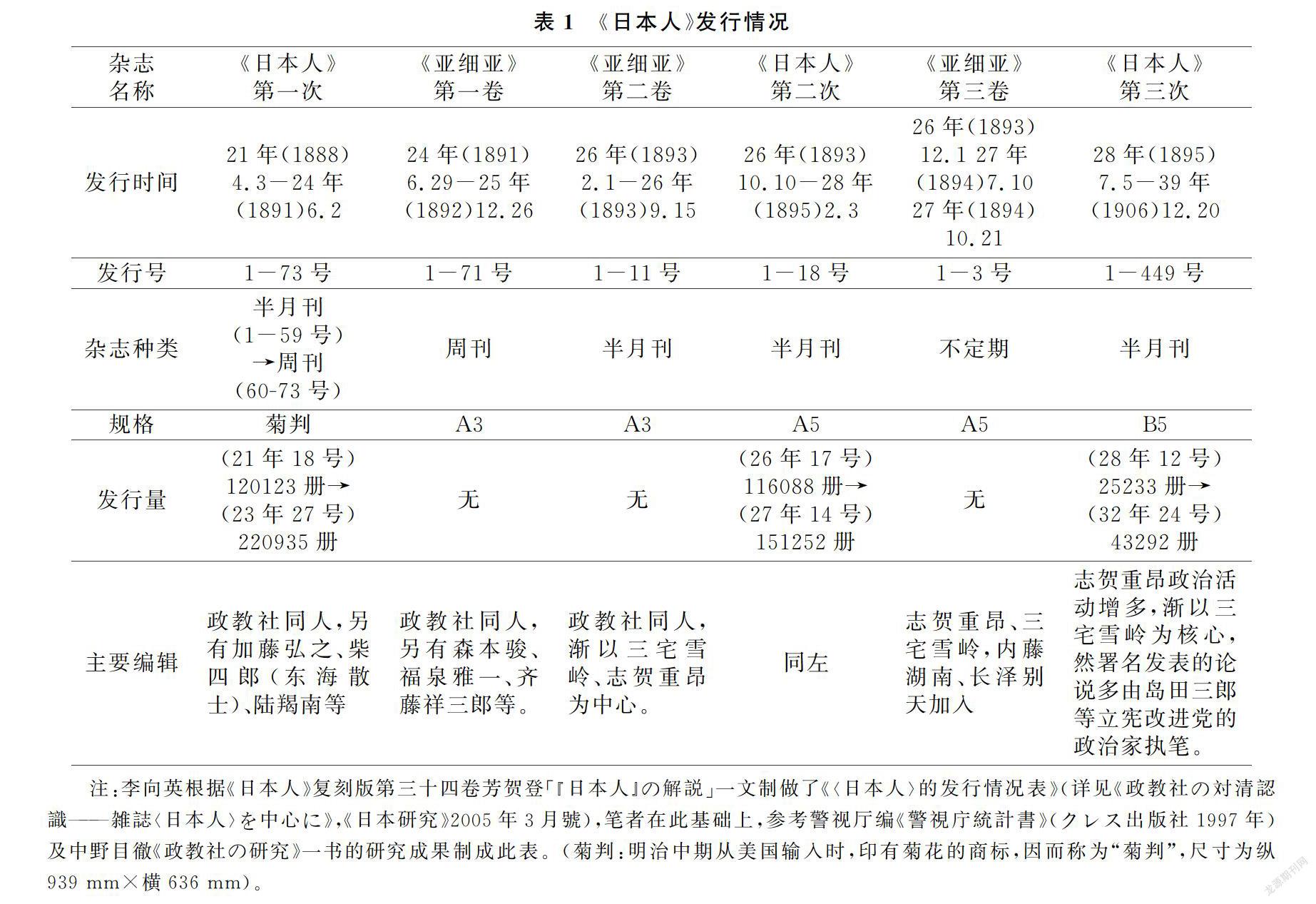

1888年3月21日,政教社创立[1]113③,社址位于东京神田区南乘物町,成员由两大派系组成:加贺秀一、岛地默雷、辰巳小次郎、三宅雪岭、杉江辅人、井上圆了、棚桥一郎为哲学馆(东洋大学的前身,由井上圆了创设)系;今外三郎、松下丈吉、菊池熊太郎、志贺重昂、杉浦重刚、宫崎道正为东京英语学校(杉浦重刚创设,后为日本学园)系。政教社之命名来自于井上圆了,而将机关杂志命名为《日本人》的是三宅雪岭。[4]573④1888年4月3日,《日本人》创刊⑤。该杂志成为日本政教社学人的重要舆论阵地,不仅刊发了大量重要的时政评论以推动内政外交革新,同时也直接孕育了新思潮——日本国粹主义。因其巨大的发行量(详见表1《〈日本人〉发行情况》),很快便引起了广泛的社会关注。该杂志可为明治时期的日本政治思想史、民族主义发展史等方面的研究提供了许多有价值的史料。

在《日本人》第一号上,政教社学人并没使用“国粹”一词,然而此时他们已达成了一些共识,即根据日本人民的趣向和日本国土上存在的万事万物来选择适合于日本的宗教、教育、美术、政治、生产制度等等,彰显本国特色。将这一思想高度凝练化从而揭橥“国粹主义”大旗的是志贺重昂。1888年4月18日,他在《日本人》第2号《〈日本人〉か懐抱する処の旨義を告白す》[5]中第一次提到了“国粹”[6]44-45⑥:“通过万般外物的感化,产生的化学性反应,以及千年万年的习惯、视听、经历等形成了栖息于此、来往于此、见闻这般景象的大和民族,冥冥间形成了一种特殊的国粹(nationality)”[7]1。志贺认为“国粹”是适应生物进化法则的,具体而言,它由两大要素构成:独特的风土(地理)与在此基础上形成的独特的美术观念。他批判了“涂抹主义”、“日本分子打破主义”,说它们是想悉数打破日本原有的旧分子,换上西方的新分子,而这会造成贱民亡国的恶果。“国粹主义”也不同于“折衷比较主义”和“日本旧分子维持主义”,前者只是一种机会主义,后者则是复古的保守主义。政教社学人并非要维持旧元素不变,而是要用日本国粹的“胃”去消化吸收西方的文明,将其化为日本身体的一部分,即所谓的“日本式开化”[8]。志贺强调“保存国粹”才是日本国民的出路,“国粹”理应成为日本国民进退应变的标准。由此开始,政教社学人立足于各自的领域来丰富国粹理论,亚洲扩张的意图也慢慢浮出水面。

二、 “国粹彰显”与亚洲扩张

自明治二十年代以来,社会上便普遍弥漫着对日本国家独立的强烈危机意识,各种殖民论也随之涌现出来[9]。伴随着“大日本帝国”宪法的颁布及1890年帝国议会的开设,明治政府渐渐建立起完备的近代国家形式,此后,对抗西方列强的入侵并为亚洲侵略迅速扩充军备的政治导向开始占据优势地位。在这一形势下,政教社学人开始进一步改造国粹理论,使其符合于亚洲扩张的政治诉求。

1890年《日本人》在第43、44、45号卷首的“日本人”专栏中连续刊载了三宅雪岭的《亚细亚经纶策》,该文分量较重,因为其中传达出的亚洲进出(尤其是清国)的意图直接影响了许多政教社学人,内藤湖南的“亚洲论”就有该文的影子[10]。文中认为,日本处于亚细亚的东部,相较于欧美,更应对清国加强戒备,因为中国发展起来恐会取代日本而成为东洋的盟主,可如今中国停滞腐朽,日本应趁此良机改进并振兴核心产业农业、制茶、生丝等,并“心胸胆大,把志向转向外部”;在外交方面,一方面对开国以后出现的两种声音“征韩派”、“内治派”进行了品评,对于西乡隆盛的征韩雄图表达了赞许,另一方面,中国的内忧外患需要外国势力刺激促进其变化,而日本兼具“文明的精神”和“野蛮的身体”,十分适合担当管理支那的责任,日本人应为此而奋起。可以看到的是,“东洋盟主论”中两种意识是并存的,即对清国崛起的恐惧、戒备和对现阶段腐朽清国的蔑视。

值得注意的是,亚洲认识的变化直接影响了政教社学人对于“国粹”理论的建构。1890年11月25日,《日本人》第59号的《〈日本人〉の革新》一文进一步将亚洲扩张的意图正当化,从而成为国粹主义理论的重要一环。该文总结了国粹主义发展的三个阶段:国粹保存、国粹彰显、依旧彰显国粹。在第三个阶段,“国粹”不再局限于特殊性的“保存”而是要“彰显”其普遍性的价值,并声称“彰显国粹”,不仅可谋一国之福祉,还可谋世界之福祉。那么,在工业、贸易、学术方法、艺术趣味等等方面发挥一国特质的同时,还要将这些新元素供给世界,弥补欧美文明之不足[11]。可是他们并非要解构当时流行的历史进化论,而只是试图用一种“特殊”的“复杂性”来对抗以西方文明为中心的单向进化论。国粹既是一种对本国历史文明的规定性,也应是一种普遍的、历史经验的原理[12]8-9。换言之,国粹主义者们试图去制造一套统摄在“国粹”名义下的兼具特殊性与普遍性的符号系统,输送于世界。“国粹”开始越出国境,呈现出殖民扩张的民族主义形态。

家永三郎认为,进入19世纪80年代后,对亚洲各国采取的诸多国权行为完成了向对外侵略主义的转换。[13]国粹派学人与此并行不悖,第一步“保存国粹”是以防御式的姿态建构国家主体性,第二步“彰显国粹”则是将国权扩张至亚洲,参与到主导权的争夺中。1891年7月7日召开的东邦协会设立总会,成员有一百多人,以倡导“国民主义”、“国粹主义”的《日本》和政教社《日本人》的相关人员正是其中坚力量。盛邦和观察到,“1891年东邦协会成立,此乃日本亚洲主义急遽右转的信号”[14]143。该协会的主要任务是“东洋诸邦、南洋各岛,凡是我帝国近邻的形状都要详细了解,并让国人耳目熟知”,具体而言就是要“探究东南洋的事物”,“小至提供移民、贸易、航海之业的参考材料,大至为实现域内经纶及国家王道以备不测之需,最终为全体东洋人种的将来木铎扬声”[15]1-60。这里的“东洋”已经不是地理上的空名,而是具有了“东洋”和“东洋文化”共有的统合性的地域概念,那么这也意味着日本国粹派开始实质性地推进“国粹彰显”活动。该会中一些重要的国粹派旗手都有殖民论调[16],如福本诚曾提出明确的殖民方略,广濑玲子分析称福本诚的设立该协会亦是为了实现其对菲律宾殖民的构想。[17]107表面上看来,国粹派学人的“兴亚论”似乎与福泽谕吉的“脱亚论”截然相反,但实际上两者在对清国采取蔑视的姿态[18]65及主导亚洲的意图方面都是共通的。

1891年《日本人》受处分停刊后,改头换面并于同年6月29日重新发刊,“亚细亚”的名称也恰恰应合了政教社国粹派学人“亚洲雄图”的野心,“《日本人》虽遭废刊,然又有《亚细亚》之发行。此意在扩大我日本版图至于亚细亚全州”,该刊更以“使我日本人发展增进其(国民)特性,成为亚细亚之主导”为责任之所在[19],正所谓“‘兴亚’其表,‘征亚’其里也”[20]138。自此,“国粹主义”渐渐转向为一种基于自我优越性的亚洲扩张主义。1893年志贺重昂的《日本风景论》刊载在《亚细亚》上,该文被认为是“鼓舞侵略主义、膨胀主义”[21]94。1894年10月21日《亚细亚》更是刊出的《征清の利害》[22]一文,文章分析称,征清之利在于扬国威、伸国权、振民心,害在于可能引起诸强国的注意,由此滋生各种事端,损伤国力,但是大利与大害相伴而生,不可错失征服清国等良机。同期登出的《支那人と猶太人》[23]中将支那人和犹太人相提并论,谬言两者都善于蓄财,且残忍无情、节俭顽固、自重自尊,有很大的扩张性;支那人就是“东亚的犹太人,第二的贪欲民族,是不以罪恶为耻、不辩清白的贱民”,对于支那人来日居住、经商等事宜要设特别法对待。文中漂浮着来自纳粹德国的种族歧视论调,日本与清国不仅是国家之间的竞争,也是人种与人种的争斗[24]。建议为保东洋之和平、扩大帝国之势力,对清国和议应要求其割让辽东、山东两半岛及台湾的土地和支付巨额赔偿金。由此可见,甲午中日战争之前主张日中提携的国粹派学人也纷纷采取对外强硬的姿态,高扬“征清论”、“荣光义战论”等等,构建一个以日本为霸主的亚洲共同体的“征亚主义”已然成为了主旋律。那么,初期的国粹主义是“健康的民族主义”,是与后期凶恶的日本法西斯主义实践完全不同的存在[26]281⑦,丸山真男的这一评价似乎值得重新商榷。

三、 “國粹”的停滞与“战后经营”

甲午中日战争之后,清朝败降并于1895年4月17日签订了马关条约,正当日本为跃为“世界一等国”[27]而举国欢腾之时,德法俄三国干涉要求日本归还辽东半岛,这宛如一盆冷水迎面泼来而强烈地刺激了日本社会,新一轮民族主义浪潮席卷而来。此时日本知识界频有“国耻”之痛的声音,三宅雪岭的“卧薪尝胆”一时也成为流行语,“军备扩张”和“战后经营”成为了这一时期的主要趋势[1]251。《日本人》第三次复刊恰逢此时。1895年7月5日第一号登出了松村介石的《宇内的日本人》,其论调为:不应醉心欧化和保存国粹,日本人有一种生命自在的“天品”,而要“咀嚼东西文明的神髓,吸收天下的粹美,成为宇内文明一大新国家”[28]。《日本人》似乎有意要摒弃“国粹主义”的旗号,王俊英推断政教社的国粹主义至此“画上了一个圆满的句号”[16]152。然而,若将此文与《日本人》第一次第五十九号的《〈日本人〉の革新》对比分析的话,两者似乎论调上并无多大差别,都是站在国家主义的立场上宣扬开明文化保守主义。那么,复刊的《日本人》真的是要彻底清理掉自己之前的理论阵地吗?抑或只是面对时局变化的权宜之计?

联系《日本人》第九十二号登出的三宅雪岭的《非国丑保存》来看,似乎可以发现一些端倪。该文回忆了“国粹主义”的发展过程,称日本在与欧美往来之初钦慕他们的文化,举国风化,后来渐渐地连欧美丑的事物也效仿起来,国粹保存的必要性由此而生;政教社学人提出的国粹主义风靡一时,然此新风潮也滋生了一些弊端,一些因循守旧分子利用“国粹”的名号,要求日本善恶美丑的事物都要一并保存,这一陋风渐长甚至遮蔽了“国粹”之本意,它又和被滥用的“德国主义”交杂起来,形成了一种奇怪的国家主义思想,造成了很大的危害[29]。在三宅看来,“国粹”一词提出后,反被极端保守分子利用宣传产生了巨大的社会影响,以至于“国粹”成了假丑恶、封闭保守的代名词,原有的真善美、开放性的一面反而被掩盖。政教社学人在构建“国粹”的过程中,同时也制造了自己的敌人,所以松村批判的正是被利用而扭曲为“褊狭固执的国粹”[28]。鉴于异化的“国粹”所造成的不良社会影响,《日本人》不得不暂时放弃这一旗号。1897年,高山樗牛、井上哲次郎扬起“日本主义”的大旗,“国粹主义”再次显性化地进入思想论争的场域。高山一方面声称“国粹保存主义正是今日日本主义的先驱”[30]405,另一方面又批判国粹主义在构建国家主义和激发国民意识上的“幼稚独断”⑧,而“日本主义将维持国体和满足民性作为保全国家独立、国民幸福的两大制约要素,以这两点为核心,试对内外各种事物进行公平研究,并对研究结果进行取舍,所以在日本主义看来,除了国体与民性,不论国内国外、东洋西洋,只要是适合国体、民性的,即便是外邦文物,都可毫不犹豫地吸收同化。反之,凡是有害于国体、民性的,即便是我国数千百年来存在、发达起来的事物,也会大胆地排斥打破”[31]。如此看来,《日本人》虽然没有放弃“国粹”的理论旗帜,但对国粹理论的建构似乎处于停滞期,在高山樗牛的“日本主义”的推动下,“国粹”进一步滑向“基于日本国民性情,以发挥皇祖建国精神为目的的国家性道德原理”[32]⑨,转向了国家至上主义。

那么,这一时期的国粹主义、日本主义论者是如何处理与外部世界的关系的呢?从三宅雪岭、高山樗牛对世界主义的评论似乎可以窥知一二。如前文所述,在“国粹”兴起之初,国粹派学人试图调和的是“国家主义”与“个人主义”的关系。但是时过境迁,“世界主义”在甲午战后的思想界中一时成为流行词汇。高山樗牛在《世界主義と国家主義》中理清“世界主义”的来历后,明确表态“日本主义在伦理、宗教方面排除所谓的世界主义和个人主义,倡导的是国家主义”[33]。三宅雪岭在高山樗牛的文章刊出不久便在《日本人》上登载了《所謂世界主義と所謂國家主義》,文中说:“所谓国家主义的行为,可在两种完全不同的意义层面上展开。一是在政府即国家意义上扩大国家的权力,另一则是将国家看作同胞共存的结合体,在此层面上发挥国家的特性。然而,原本国家主义一词多有让政府强大的含义,但与世界主义对抗的国家主义即个国主义却主张发挥国家社会主义的本国特性”[34]。三宅批判了后者,认为在发挥一国特性时理应观察世界的形势,与多样的异质文明竞争、磨合并扬长补短,重新构筑自身特别的固有性,在世界文明发展中担当的重要角色[35]139,所以“真正的世界主义应该是真正的个国主义,真的个国主义就是真的世界主义”。表面看来,三宅雪岭并不赞同高山樗牛将国家主义与世界主义截然对立的态度,而是试图通过让两者相互补充从而达到浑然一体的状态[1]265。但仔细分析三宅背后的逻辑却似乎与战前的国粹扩张论并无本质上的区别,即仍然是在进化论视角下审视异质文明,只是战后时局暂缓,火药味也无须之前那么浓烈。

进一步审视第三次复刊后的《日本人》,相较于国内问题的抨击和国粹理论的建构,其言论的重心更多转向了国际问题,尤其是亚洲问题的日本实践[21]106,这当中最为核心的问题便是“战后经营”。在复刊之初,《日本人》中对清问题的基调有两种:一是为甲午中日战争正名,如第三号志贺重昂的《将来之日本潮流》[36]、第九号刊出三宅雪岭的《征明と征清》[37],均借用丰臣秀吉征朝鲜、讨明朝等典故来为征清之举寻找正义性;二是对战后日清局势的担忧,如陆实在《帝国の東洋政策に係る所感》[38]中说,战后清国因敌视日本而与俄国结盟,这将使日本在高丽半岛的问题上处于两难之境,即是与俄清竞争还是依随俄清退出角逐。甲午战争激起了列强新一轮瓜分中国的侵略活动,《日本人》的言论也发生了翻转。1897年6月,池边吉太郎在《大陸政略》[39]中重又将日本从国权扩张的侵略者立场拉回到“救其(支那、朝鲜)于沉沦、给其福祉安宁”的施救者立场,并说日本理应履行这一天职,就如同“美国保护亚米利加大陆不受欧洲诸国干涉”一样,“所谓门罗主义是也”。池边提出用“门罗主义”来指导大陆政策的制定,核心就是保证支那和朝鲜的独立。在此基础上认识到两条政略:“对朝鲜履行日俄协商”、“对支那履行马关条约”,而在支那的战后经营方面要严格控制军费,改善其财政。最后,池边斥责“支那分剖论”乃愚论,“历史造就了支那一统的原质”,对支那只能统一经营。这也成为“支那保全论”的前奏。随着晚清内部政治革命风潮的涌动,《日本人》对此表现出极高的热情,然其评论基本延续了此前池边吉太郎提出的“门罗主义”的路线,即在保证其独立的基础上进行战后经营,具体而言有以下几点:其一,期待民間革命势力来推动“老帝国”的自我革新,特别关注以张之洞为核心的湖南党的政治活动,对康有为与梁启超的“温和爱国党”、孙中山等人的“激烈爱国党”的政治活动尤为关注[40];其二,倡言日中提携,两国是唇亡齿寒的关系,清国遭列强瓜分,日本也应萧墙自危,日中联盟以抗拒欧洲诸国蚕食的目的[41];其三,提出扩张国利,加强在清国的经济扩张活动[42]。“戊戌变法”时期,政教社学人实际参与到中国的变法活动中,《日本人》相关刊文也随之大幅增加,较之于前是史无前例的。《日本人》中对中国革命的观察与当时的中日政治格局紧密相联,颇具有史料价值。

综上所述,甲午中日战争之后时局暂缓,政教社学人已无需通过“国粹”旗号来进行国权扩张的宣传动员。这一时期,《日本人》的亚洲议题转为“军备扩张”、“战后经营”,因而也相应地收起了剑拔弩张的姿态,转而宣扬以门罗主义为核心的“支那保全”政略。但是,在有益国体、国家至上的风气下,政教社不但没有进行适应时局的国粹理论更新,且无法解决国粹自身的理论矛盾及被滥用后的不良社会观感,因而在明治后期,“国粹主义”不可避免地被“日本主义”所取代,并最终走向了更具破坏性的日本法西斯主义。

四、 结 语

经过上述分析,我们可以看到,日本明治中期的国粹主义历经了内向保存——外部彰显——停滞更迭的过程。与此相应,《日本人》中的“亚洲认识”也几经变换。那么,究竟应该如何去评价政教社学人对亚洲共同体所作的尝试呢?笔者以为有以下几点需要特别指出加以注意:

第一,必须警惕的是,政教社学人的亚洲认识是站在日本国家主义的立场上展开的。例如,其晚清认识建立在进化论基础上。甲午战前,国粹派大力宣传弱肉强食的法则,宣传日本在亚洲具有绝对的种族优越感,那么“清国”不仅是日本崛起后与欧美比拼的竞技场,同时也是可以征服的对象;甲午战争后剧变的国际格局事实上宣告了日本的挫败,被戳破了幻想的日本国粹派开始缓和自身的亚洲论调,宣扬以“支那保全”的门罗主义来进行“战后经营”,然其背面仍然是愈加膨胀的国家机器。整体来看,《日本人》中呈现出来的亚洲认识是封闭性的。

第二,客观来看,政教社学人的学说促进了近代欧美世界在亚洲的扩大。日本政教社提出的“國粹”正是对自明治维新以来强制向欧美“标准化”看齐的反抗,政教社学人在对丧失自我认同的危机感中,开始回归于自身的历史、传统,并从地理风土、民族精神、美术宗教、殖产兴业等方面发现日本固有的“真善美”,试图筛选出一套悠长、连续的价值系统来描绘日本近代国家的自画像。随后他们开始将这一套自我辨认的图像投射到其对亚细亚的认识上,“国粹”似乎可以为“同文同种”的亚洲提供一个新的文明参照。甲午战后,国粹派学人进一步深入到亚洲(尤其是晚清)内部去观察、实践,甚至为孙中山、康有为、梁启超等革命人士提供了实际的帮助。“国粹”也借由亚洲的革命家、知识人的力量进一步转向“亚粹”[43]4-7。山室信一认为,亚洲地区在国民国家的形成上受到日本冲击可能要胜于西洋冲击,以日本为枢纽形成亚细亚思想连锁(“东学”)通过出版物、留学生、国际组织、殖民统治等方式直接实现了人、信息等流通,推动了亚洲地区学知、制度的变革。“东学”成为了亚洲地区近代化的一个缓冲地带,在排斥、反思西化浪潮(“标准化”)的同时仍可建立地域世界中存在的文化性联系(“类同化”)[44]11。晚清以康有为、梁启超等为代表的知识人正试图借助这一“类同化”的图景去描摹晚清近代国家的自我图像。

第三,反观当下构建“东亚共同体”的热烈呼声,日本国粹派对亚洲的思考可以从中提出一些值得探讨的问题。如前文所述,日本国粹派在看待以“国粹”为名的民族主义和以“亚细亚”为名的地域主义的关系时,是以国家主义为导向的,因此将殖产兴业、国利扩张等放在首位,而并没有深入地对亚洲地区的共同价值理念做出文化性、精神性、思想性的探讨。但是,一个平等、共和的地域共同体,表象是实现地区内人、资本等生产要素流动的自由化,共同经济利益的最大化,背后却有着共同理性、价值观的强大支撑。那么,如何去处理东亚地区不同国家间的民族情绪,以及处理好民族主义与地域主义的关系,将是不容忽视的课题。

注释:

① 国内较具代表性的研究有:杨宁一的《明治时期日本人的自我认识》,载于历史研究,2000年第6期;班玮的《明治国粹主义思想家的“国民性论”》,载于日本研究论集,2001年第12期;盛邦和的《中日国粹主义试论》,载于日本学刊,2003年第7期;戴宇的《志贺重昂国粹主义思想研究》,吉林教育出版社,2009年;赵德宇的《简论明治时代的日本国粹主义》,载于日本研究,2010年第3期;王俊英的《日本明治中期的国粹主义研究》,中国社会科学院博士论文,2012年4月。

② 狭间直树在『初期アジア主義についての史的考察』中将1880年到1945年六十五年的亚细亚主义历史分为初、中、晚三个时期,自1900年义和团运动、八国联军侵华发生后,初期走向中期,而1898年东亚同文会的成立,恰恰是区分初期与中期的重要指标;自1928年第二次山东出兵后,中期亚细亚主义走向晚期亚细亚主义。此文也引发了盛邦和先生和戚其章先生对于亚细亚主义的论争,详见盛邦和《19世纪与20世纪之交的日本亚洲主义》(《历史研究》2000年6月号)、戚其章《日本大亚细亚主义探析——兼与盛邦和先生商榷》(《历史研究》2004年6月号)、盛邦和《日本亚洲主义与右翼思潮源流——兼对戚其章先生的回应》(《历史研究》2005年6月号),另有杨栋梁、王美平《日本“早期亚洲主义”思潮辨析》(《日本学刊》2009年5月号)。在1891年日本国粹派是否由“文化亚洲主义”转向“征亚主义”这一问题上,笔者与杨栋梁、王美平先生的看法基本一致。

③ 胜本清一等编撰的《近代日本综合年表》指出,政教社创立的时间与《日本人》第一号刊行时间一致,均为1888年4月3日。中野目徹认为两者时间并不一致,政教社设立的时间应为3月21日。

④ 永田哲朗在『戦前戦中右翼·民族派組織総覧』中记述,政教社之命名来自于井上圆了,而将机关杂志命名为《日本人》的是三宅雪岭。1891年陆羯南、谷干城、古岛一雄、五百木良三、小山田剑南、绫川武治之后加入《小日本》,1893年2月11日成为《日本》报纸,至此“政教社团体”形成。

⑤ 《日本人》1888年4月3日发刊后,因为言辞激烈常常受到禁止发行的处分,根据1983年9月5日重刊《日本人》的分卷可知(东京:今泉诚文社),1891年6月29日到1893年9月15日曾更名为《亚细亚》,1893年10月10日复称《日本人》,1893年12月1日、1894年7月10日、10月21日发行了三号《亚细亚》。1907年1月更名为《日本及日本人》,一直发行到1945年2月第440号。日本学界多将《日本人》及其后续杂志的发行情况划分成三个时期:第一期是明治二十一年到三十九年(1888-1906),刊名为《日本人》或《亚细亚》;第二期是明治四十年到大正十二年(1907-1923),名为《日本及日本人》;第三期是大正十三年到昭和二十年(1923-1945),被称为昭和时期的《日本及日本人》。有山辉雄在《雑誌「日本人」·「日本及日本人」の変遷》、中野目徹在《政教社の研究》都认可了这种分期方式。

⑥ 据中野目徹考证,以“国粹”一詞为旗号的创想应是在撰写《日本人》第一号卷首评论之后到4月3日举办创刊庆祝酒宴之间,因为此篇文章就是志贺重昂专门为庆祝创刊所做的演说词。“国粹”一词译自“nationality”,福泽谕吉曾在《文明论概略》中将其译为“国体”。志贺重昂第一次使用“国粹”一词是在明治二十年(1887年)四月出版的《南洋时事》中,“濠洲ノ殖民実力ヲ蓄積シテ自カラ一見識ヲ立テ、之レト共ニ所在万般ナル囲外物ハ彼等ノ間ニ漸ク一種特殊ナル国粋ヲ発達セシメ、此ノ国粋愈々相隔離シ、本国ノ利害ト愈々相衝突ス”。

⑦ 丸山真男在『戦中と戦後の間』中说(笔者译):“无论怎样凶恶的犯人都曾经历过天真无邪的、健康的少年时代,日本主义的思想和运动与此一样,若从大正回溯到明治时期的话,它显然不同于最近与日本法西斯主义的实践联系在一起的阶段,毋宁说(明治时期的)它对社会的作用(与现在)完全相反,应该导向的是一种进步性、健康性的状态。”

⑧ 关于“日本主义”与“国粹主义”的比较,可参见王俊英的《明治中期的国粹主义研究》,中国社会科学院博士学位论文第145-150页。

⑨ 另外,高山樗牛在《過去一年の国民思想》(《太陽》1899年2月号)中对“日本主义”与“世界主义”作了详细的比较,说到在教育敕语的顿挫、教育宗教冲突论的挫折、日清战争以后对国民精神勃兴的巨大打击三重压力下,世界主义进入明治三十一年便昂扬起反动的气势。参见《樗牛全集(第四卷)》的时论及思索”第317页。

参见郑师渠的《晚清国粹派》一书,北京师范大学出版社1997年第4-7页。“亚粹”一词来自于梁启超在1898年横滨《清议报》的发刊宗旨中所说,“发明东亚学术,以保存亚粹”。郑师渠认为,“亚粹”一词应是直接脱胎于“国粹”,笔者认为“亚粹”一词应是国粹主义与亚洲主义的混合体。

山室信一在其博士论文『思想課題としてのアシア-基軸·連鎖·投企』中分析越南地区的思想地层时指出:通过学习西方逐步完成了国民国家的建设,日本的学知与制度经历了一个强制向欧美看齐的“标准化”阶段;通过对标准化的反思、排斥、回避从而产生了寻求地域世界中存在的文化性联系的“类同化”声音;在对“标准化”和“类同化”的吸纳中,产生了对丧失自我认同的危机感,于是开始执着并回归于自身固有的文化,从而产生了“固有化”的诉求。

[参考文献]

[1] 中野目徹.政教社の研究[M].东京:思文阁出版社,1993.

[2] 中川未来.明治日本の国粋主義思想とアジア[M].东京:吉川弘文馆,2016.

[3] 狭间直树.初期アジア主義についての史的考察[J].東亜,2001(8).

[4] 永田哲朗.戦前戦中右翼·民族派組織総覧[G].东京:国书刊行会,2014.

[5] 志贺重昂.〈日本人〉か懐抱する処の旨義を告白す[J].日本人,1888(2).

[6] 中野目徹.明治の青年とナショナリズム:政教社·日本新聞社の群像[M].东京:吉川弘文馆,2014.

[7] 志贺重昂.〈日本人〉か懐抱する処の旨義を告白す[M]//志贺重昂全集卷一.东京:日本図書センター,1995.

[8] 松本三之介.国权与民权的变奏:日本明治精神的结构[M]//国粹主义的国家观:政教社的人们.李冬君,译.北京:东方出版社,2005.

[9] 正田健一郎.明治期における社会主義の海外移民に対する態度について[J].早稲田大学政治経済学雑誌,1989(297、298合并号).

[10]中野目徹.内藤湖南のアジア論[M]//明治の青年とナショナリズム:政教社·日本新聞社の群像.东京:吉川弘文馆,2014.

[11]〈日本人〉の革新[J].日本人,1890(59).

[12]荻原隆.政教社の国粋主義[C].名古屋学院大学論集:人文自然科学篇,2012(2).

[13]大阪事件研究会,编.大阪事件の研究[M]//家永三郎.〈民権論からナショナリズムへ〉解说,1957.

[14]盛邦和.日本亚洲主义与右翼思潮源流:兼对戚其章先生的回应[J].历史研究,2005(3):129-144.

[15]東邦協会設置趣旨[J].東邦協会報告,1891(1).

[16]王俊英.政教社国粹主义的历史演变[J].日本学刊,2012(5):141-156,160.

[17]広瀨玲子.興亜思想から経済侵略主義へ:国粋主義福本誠の軌跡[M]//近代日本研究.慶應義塾福澤研究センター編,1989.

[18]広瀨玲子.国粋主義者の国際認識と国家構想:福本日南を中心として[M].东京:芙蓉书房出版社,2004.

[19]栗原亮一.日本の亜細亜[J].亜細亜,1891(1).

[20]戚其章.日本大亚细亚主义探析:兼与盛邦和先生商榷[J].历史研究,2004(6):132-145,192.

[21]李向英.政教社の対清認識:雑誌〈日本人〉を中心に[J].日本研究,2005(3).

[22]征清の利害[J].亜細亜,1894(3).

[23]支那人と猶太人[J].亜細亜,1894(3).

[24]支那人併に其の利用[J].日本人,1893(2).

[25]支那分剖論[J].日本人,1894(17).

[26]丸山真男.戦中と戦後の間[M]//陆羯南,东京:みすず書房,1976.

[27]长泽别天.支那征伐に対する人種競争的観察[J].日本人,1894(16).

[28]松村介石.宇内的日本人[J].日本人,1895(1).

[29]三宅雪玲.非國醜保存[J].日本人,1899(92).

[30]高山樗牛.第四卷“时论及思索”.国粋保存主義と日本主義[M]//樗牛全集.东京:博文馆,1927.

[31]高山林次郎.日本主義を賛す[J].太陽,1897年5月第13号.

[32]高山樗牛.樗牛全集.第四卷“时论及思索”.日本主義に対する世評を慨す[M]//太陽,1897年7月號:344.

[33]高山樗牛.樗牛全集.第四卷“时论及思索”.世界主義と国家主義[M]//太陽,1897年7月号:346.

[34]三宅雪岭.所謂世界主義と所謂國家主義[J].日本人,1897(48).

[35]佐藤能丸.明治ナショナリズムの研究:政教社の成立とその周辺[M].东京:芙蓉書房出版社,1998.

[36]矧川生.将来之日本潮流[J].日本人,1895(3).

[37]三宅雪岭.征明と征清[J].日本人,1895(9).

[38]陆实.帝国の東洋政策に係る所感[J].日本人,1895(9).

[39]池边吉太郎.大陸政略(上、下)[J].日本人,1897(44-45).

[40]佐藤宏.支那に朝野の真相を說きて同國を改造するは日本人の責なる所以を論す[J].日本人,1898年3月20日第63号.

[41]邱涛,郑匡民.戊戌政变前的日中结盟活动[J].近代史研究,2010(1):40-53.

[42]笹川洁.支那問題に對する余が管見[J].日本人,1899(84-90).

[43]郑师渠.晚清国粹派[M].北京:北京师范大学出版社,1997.

[44]山室信一.思想課題としてのアシア-基軸·連鎖·投企[D].京都:京都大学博士论文,2003.

(责任编辑 王婷婷)

On the Transformation of the View of Asian in the Trend of Nationalism Thought in the Middle of Meiji,in Reference with Japanese

XU Qian

(The International College of CQUPT,Chongqing University of Posts and Telecommunications,Chongqing 400065,China)

Abstract:“Brexit” makes question debate about nationalism and regionalism becoming a world topic again.with the appearance of the concept of “East Asian Community”,the relevance between Japanese nationalism and Pan-Asianism becomes the focal point both in China and Japan.Current domestic research prefers to research the Japanese nationalism raised in the middle of Meiji under the background of Pan-Asianism,rather than to analyze this on the perspective of Japanese nationalism itself.This paper intends to depict the evolution history of the academics in Seikyosha about Pan-Asianism,based on the analysis about relevant historical materials published in Japanese,an official magazine run by Seikyosha.1888-1890 is the first stage,where Japanese nationalism preservation was emphasized so as to defend against the so-called Europeanization.During this period,Japan-style social civilizing is the main theme of the Japanese,the official magazine; the second stage,between 1890-1894,is the eve of Sino-Japanese War.During this time,the concept of Asialism was replaced by another concept—the Japanese nationalism,which extended in content compared with the former one,and consequently,conquering the Asian become the mainstream ideology of Japan; the third stage (1894-1898) evidenced that the Japanism replaced the position of the Japanese nationalism when the former cannot cater for the needs of this time.At the same time,the Asian-view of the Japanese was also replaced by Monroe Doctrine,“operation-after-war” become the topic of current Japan society.

Key words: Japanese nationalism; Japanese; pan-Asianism; the late Qing Dynasty view