“三线”建设的回顾与展望(一)

一、何为“三线”建设?

“三线”建设,是1964年在毛泽东同志和中共中央的决策下进行的一场以战备为中心的经济建设战略。在中国大地上掀起一个“三线”建设的高潮,即使在“文化大革命”那样动乱的情况下,“三线”建设也没有完全停下来,国家为此共投入2052亿元的资金和几百万人力,历时15年之久,在“三线”地区和一二线地区腹地,建设起了以国防工业、基础工业为主的近2000个大中型工厂、铁路、水电站、科研院所等基础设施。“三线”建设规模堪称新中国成立以来经济建设战略的空前壮举。

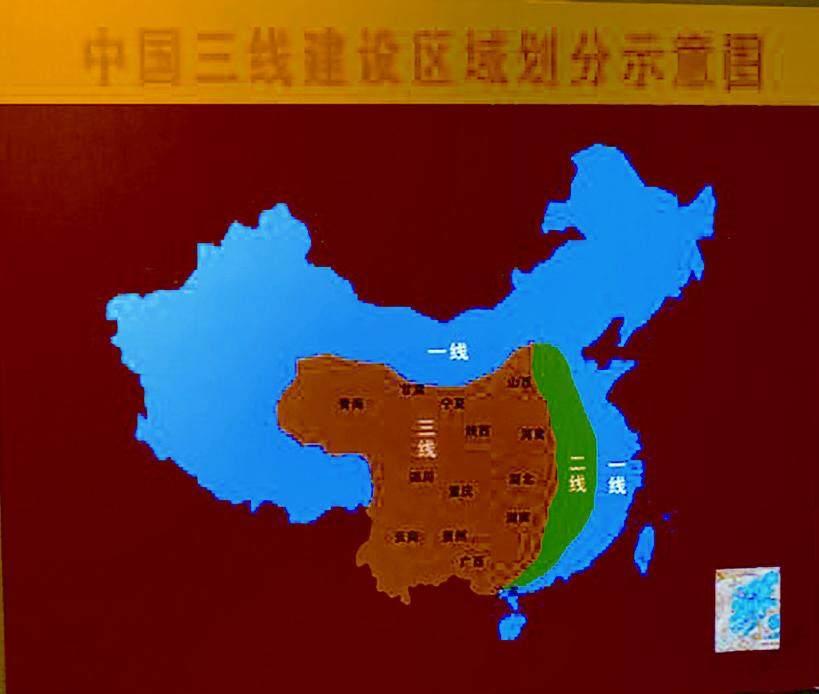

所谓“三线”地区,是包括四川、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏、青海、山西、河北、河南、湖北、湖南等省区的中西部地区和部分省山区。“一线”地区是指东部沿海和边疆省区。处于二者之间的缓冲地带则被称作“二线”地区。

此事虽然过去了半个多世纪,但由于“二”线建设主要是国防工业,处于深山僻野的保密状态,仍然不被大多数人所知晓。甚至“三线”军工和他们的后人也常常疑惑地自问:去建设“三线”是为什么?值不值得?如今,在纪念新中国成立70周年之际,揭开这一系列谜底非常必要。

从1964年到20世纪70年代中期,在中国大地上掀起一个“三线”建设的高潮,即使在“文化大革命”那样动乱的情况下,“三线”建设也没有完全停下来,可见这个建设是十分重要和迫切的。

把中国分为一线、二线、“三线”是毛主席亲自划分的。从黑龙江到福建、广东、广西沿海各省、市、区是一线,一线就是前线。西南三省,西北除新疆、内蒙部分地区外大部分地区,湘西、鄂西、豫西、山西等地区是“三线”,中间地带是二线。“三线”又称大“三线”,这是因为沿海各省在自己的省区内,也划一片地区为小“三线”。

二、中央缘何决定搞“三线”建设?

1964年,初夏的5月27日,毛泽东主席在中南海菊香书屋召集刘少奇、周恩来等人,开了一个临时中央政治局常委会议。毛泽东严肃地说:在原子弹时期,没有后方是不行的。要准备上山,上山总还要有个地方。前个时期,我们忽视利用原有的沿海工业基地,后来经过提醒,注意了,最近这几年又忽视“屁股”和后方了。毛泽东所说的“屁股”,是指基础工业。他的担心,是针对第三个五年计划(简称“三五”计划)的部署。

“三五”计划本来中心任务是放在搞好农业和轻工业,大力发展粮食生产,解决人民的“吃穿用”问题,因此被称为“吃穿用”计划。而对基础工业和国防工业的投资有所减少。毛泽东起初也是同意的,但是,国际形势的严峻,使他越来越感到不安。

三、决策”三线”建设的形势背景

“三线”建设是完全根据毛主席的一系列指示开始的。1964年,我国国民经济调整已取得很大成绩,“大跃进”所造成的困难已基本克服,而国际形势却异常紧张,这时毛主席提出了“三线”建设问题。本来“大跃进”期间,已经在西南和西北开始建设钢铁企业、军工企业,修建铁路,但在调整期间由于资金困难,全部下马了。毛主席首先从恢复这些企业的建设入手,提出了建设“三线”问题。他在1964年5月就明确指出:攀枝花钢铁厂还要搞,不搞我总是不放心,打起仗来怎么办 又说:我们的工业建设,要有纵深配置,把攀枝花钢铁厂建起来。建不起来,我睡不好觉。9月,又提出批评,说把川黔、滇黔两条铁路停下来是没有道理的。11月在听取西南地区钢铁产量增长情况的汇报时又指出:“三线”建设,我们把钢铁、国防、机械、化工、石油、铁路都搞起来,那时打起来就不怕了。毛主席还说,你们再不安排,我要骑着毛驴下西昌;没有钱,可以用我的稿费。毛主席关于建设大小“三线”的讲话很多,可以看出毛主席非常重视“三线”建设。

(一)长期以来,否定和肯定“三线”建设的争论一直存在,一个焦点就是,当时是否真的有战争爆发的可能?当年的形势真的很险恶吗?

1994年,尘封在美国档案馆中的一批机密档案已满30年,由于美国历史学家的不懈努力,其中一部分终于被曝光解密,证实1964年美国确实制定了对中国进行突然袭击的计划,且不仅仅是设想而是变成了具体实施方案。 此外,中方也陆续解密了相关资料。

中方档案表明:1964年4月25日,解放军总参谋部作战部写出一份报告,报送毛泽东主席。报告提出:中国工业过于集中,14个100万人口以上的大城市就集中了约60%的主要民用机械工业、50%的化学工业和52%的国防工业。大城市人口多,大部分都在沿海地区,易遭空袭。主要铁路枢纽、桥梁和港口码头,多在大城市及附近,一旦发生战争,交通可能陷入瘫痪。

毛泽东看完报告后说:我们不是帝国主义的参谋长,不晓得它什么时候要打仗。要下决心搞“三线”建设,一二线也要搞点军事工业,准备游击战争要有根据地,有了这个东西就放心了。中央常委们一致赞同毛泽东的建议,决定修改“三五”计劃,把抓“吃穿用”和“三线”建设结合起来。

1964年8月2日夜里,美国驱逐舰“马克多斯”号在北部湾与越南海军鱼雷艇发生激战。8月4日,美国悍然派出第七舰队大规模轰炸越南北方,中越边境地区也落下了美国的炸弹和导弹。

6日清晨6点,毛泽东在中国政府抗议美国侵略越南的声明稿上批示:“要打仗了,我的行动(指他原准备骑马沿黄河考察综合利用问题的计划)得重新考虑。”8月12日,毛泽东将总参谋部作战部的报告退回给总参谋长罗瑞卿,并急切地问:“国务院组织专案小组,已经成立,开始工作没有?”

30日,邓小平批示将李富春、薄一波、罗瑞卿研究后提出的如何防备敌人突然袭击的报告印发。

报告建议:

(1)一切新的建设项目,不在第一线,特别是15个100万人口以上的大城市建设;

(2)第一线,特别是15个大城市的现有续建项目,除明年、后年即可完工投产见效的以外,其余一律要缩小规模,不再扩建,尽早收尾;

(3)在第一线的现有老企业,特别是工业集中的城市的老企业,要把能搬的企业或车间,特别是有关军工和机械工业,迁移一部分到“三线”;

(4)在一线的全国重点高等学校和科学研究、设计机构,应有计划地迁移到“三线”、二线去;

(5)今后,一切新建项目不论在哪一线建设,都应贯彻执行分散、靠山、隐蔽的方针,不得集中在某几个城市或点。

美方档案表明,1963年4月,通过卫星U-2高空侦察机侦察,美国确认中国将在1964年爆炸第一颗原子弹,十分惊恐。美国参谋长联席会议提出一份长篇报告,拟定了打击中国核计划的方案。包括:A.由国民党军队实行渗透、破坏和发动对大陆的进攻;B.实施海上封锁;C.南朝鲜进攻北朝鲜,以对中国边界施加压力;D.对中国核设施进行常规武器的空中打击;E使用战术核武器有选择地打击中国的目标。1963年9月,蒋经国到美国,商谈使用空降兵部队打击中国核设施问题。

1964年4月14日,美国国务院政策设计委员会专家罗伯特又起草了《针对共产党中国核设施直接行动的基础》的绝密报告。报告认为:必须采取“相对沉重”(即没有限制)的非核空中打击,利用在中国的特工进行秘密进攻。空投一支100人的破坏小组能够制服中国核基地的警卫部队并毁坏核设施,但要完全彻底地摧毁它则很困难。美国总统约翰逊和国务卿腊斯克、国防部长麦克纳马拉就此进行了讨论。

9月15日,中国的核试验已经迫在眉睫,约翰逊和腊斯克、麦克纳马拉、中央情报局局长麦克恩、国家安全顾问邦迪举行了聚会,最后的看法是:在中国爆炸原子弹,与美国对中国采取不宣而战的打击之间,还是后者更有风险。对中国核设施的攻击,应该在“军事敌对”发生时才可以。于是,试图伸向战争按钮的手终于缩了回来。

那么,中国领导人当时是否了解到美国的这些绝密计划?后来解密的档案证明:1964年9月16、17日,也就是美国最后讨论对中国核基地进行袭击的时候,周恩来主持了由军委和国务院负责人组成的第九次中央专门委员会会议,研究是否按时爆炸原子弹。有人提出推迟到1970年在“三线”地区建设好第二个核基地以后再进行核爆炸,以免提前遭受袭击;也有人认为早晚都有压力,还是按计划10月爆炸。

9月21日,周恩来给毛泽东写去特急信,附上罗瑞卿起草的请示报告,提出三种方案:一、“今年爆炸”;二、“明年4、5月与空投航弹连续试炸”;三、“推迟爆炸”,到西南的第二批核试验基地建好以后。毛泽东和中央常委研究后指出:原子弹是吓唬人的,不一定用。既然是吓人的,就早响。批示“即办”,按原计划10月爆炸。

(二)1969年“三线”建设的第二次高潮,则是在苏联的核打击威胁之下掀起的。

1969年3月,中苏边防部队在中国黑龙江省珍宝岛发生了大规模武装冲突。这时,苏联领导人企图使用核武器打击中国,苏共中央政治局会议曾多次进行了研究。苏国防部长格列奇科竭力主张“一劳永逸地消除中国威胁”的核进攻计划。还有一个意见,即有限地对中国实施“核外科手术”,主要是摧毁中国的核设施。

苏总参谋长奥加尔科夫反对这样做,认为太冒险,因为中国幅员辽阔、人口众多,一两颗原子弹难以消灭其抵抗,反而会使苏联陷入没完没了的战争。1978年叛逃美国的苏联人舍甫琴科(曾任联合国副秘书长)回忆说:“在轰炸中国的问题上意见分歧使政治局陷入僵局。他们有几个月不能就这个问题作出决定。”最后的决定是,“存边境全线派驻大量装备有核武器的部队来显示苏联的实力。阵阵袭来的战争阴云,使祖国广袤的西部地区,通过“三线”建设的特殊方式,第一次在国家计划中占有空前的重要位置。“吃穿用”结合“三线”建设的“三五”计划指导思想再度发生变化,“以战备为中心”的“三线”建设战略决策终于确立。

四、“三线”建设的功过与是非

由上可见,“三线”建设的两次高潮,都是面临美国、苏联袭击的危险之下进行的,并非无的放矢。但是不是反应过度?档案证明,毛泽东和中共中央当时也是有战争打和打不起来两种考虑的。问题不在于哪种可能性大,而在于没有后方基地的中国,无疑是在拿国家命运赌博。因此毛泽东和中共中央即使得出入侵战争的可能性较小的分析,也不能不考虑到对方违背理性的行动。准备的后果可能是浪费,不准备的后果则可能是灭亡。由此看来,进行“三线”建设,建立后方基地是一种必要的选择。

苏联反击希特勒的侵略战争,就是因为在乌拉尔地区建设了巩固的后方,才有支持战争、最后举行大反攻的物质基础。这条经验对中国的“三线”建设是起了作用的。中国是一个有960万平方公里土地的大国,有前方、有后方,当前方受到威胁的时候,自然要考虑后方的建设问题。还有,“三线”是大后方,是中国矿产资源丰富的地区,又是经济很落后、生活很貧困的地区。从工业布局、开发资源、发展经济、改善人民生活方面考虑,建设“三线”也是有理由的、必要的。至于在部署上有些错误造成一些浪费,当然是缺点,是值得总结经验教训的。

经过了十几年,“三线”建设完成的主要项目有:四川、云南交界的攀枝花钢铁基地;成昆、湘黔、襄渝、南疆、青藏(西宁至格尔木段)、阳安、京原、焦枝、枝柳铁路;以重庆为中心的常规兵器工业基地;贵州六盘水煤炭钢铁基地和航空工业基地;重庆至万县长江沿岸的造船工业基地;陕西的航空工业、兵器工业基地;甘肃酒泉的导弹基地和钢铁基地;湖北十堰的第二汽车制造厂;湖北葛洲坝水利枢纽工程、秦岭火力发电厂、乌江渡水电站;渭北煤炭基地;湖北江汉油田、陕甘宁地区长庆油田、河南油田;四川西昌航天发射基地;江西直升机基地;豫西鄂西湘西兵器工业基地;云南的船舶工业基地;山西、河北的百余个山区军民企业等。

(一)创建攀枝花钢铁基地

攀枝花钢铁基地的创建无疑是成功的。

在攀枝花钢铁公司规划区域内,和攀枝花钢铁厂同时建设的还有煤矿、电站、交通、林业、建材等一系列项目。最重要的还是从成都通过西昌、攀枝花到昆明的全长1000公里的铁路。这是我国最难建的铁路,其隧道、桥梁之多,超过以往任何一条铁路。为早日建成这一交通大命脉,数万筑路大军战险山、斗恶水,日夜奋战。1970年7月1日,在成昆铁路全线通车的同时,攀枝花钢铁厂第一座高炉流出了铁水。1974年从矿山到轧材,钢铁厂基本建成了第一期年产150万吨钢的大型钢铁基地和煤、电、铁路、建材的全部配套设施,在地处深山的攀枝花形成了一个新型的工业城市——渡口市(后改为攀枝花市)。攀枝花钢铁厂所采用的大型设备,除了几台大型吊车外,全部由国内制造,这与鞍、武、包三个钢铁厂不同。攀钢所采用的工艺流程,如高炉冶炼含钒、钛的磁铁矿、120吨氧气顶吹转炉炼钢、雾化提钒等,都是中国第一次采用。这是我国在美国、苏联封锁的情况下,自力更生的伟大胜利,是值得冶金战线广大职工骄傲的。但是,这些国产大型设备,毕竟大部分都是国内第一次制造,又碰上“文化大革命”,质量不过关,投产后不能正常生产,后来又进行了一年多的攻关才解决。

攀枝花建設所以取得成功,还有一条重要的经验,就是中央有关部门在大规划的大框框范围内放权,在基地内部组织统一的指挥机构和总党委,把各部门的资金捆在一起,统一规划、统一建设,避免了条条块块分割、你拉我扯白费工的弊端。

(二)建设中国最大的西南铝加工厂

以冶金工业为例,既然要准备打仗,就要有军工生产所需要的金属材料,以制造武器。建设“三线”,冶金工业的任务,就是一旦战争被强加在我国人民头上,在大“三线”能够生产军工所需要的各种品种、规格的金属材料。为了这一目标,冶金部在“三线”建立了配套的冶炼、加工企业。除攀枝花钢铁厂外,第二大的,要算为国防工业提供铝材的西南铝加工厂。六枝、盘县、水城是贵州的三个县,煤炭储量在200多亿吨,而且煤种齐全,也比较容易开采,是西南“三线”建设的最大的煤炭基地。建设六盘水的主要目的,是为攀枝花钢铁基地提供炼焦煤和动力煤,和攀枝花钢铁厂是一个整体项目。原来规划把煤运到攀枝花,回来的列车把矿石带来,所以在水城布置了一个100万吨规模的钢铁厂。煤铁交流,各得其益,是一个很好的规划。

(三)建设遵义钛厂和峨眉单晶硅厂

在西南“三线”建设的有色金属新建项目,重要的还有遵义钛厂、峨眉单晶硅厂(半导体材料厂)、自贡硬质合金厂。钛是20世纪50年代新兴金属,也是军工产品的重要材料。“三线”建设时,把已取得的工艺技术移植到遵义,建设大型的钛冶炼厂。那时攀枝花铁矿中的钛还不能回收,冶炼所需要的钛精矿,取之于广西、广东和海南岛海滨的砂矿,这些地方的海滩沙子里含有二氧化钛较高,采用重选方法,可以取得质量很高的钛精矿。单晶硅是电子工业必不可少的材料。“大跃进”期间,北京有色金属研究院研究出生产单晶硅的工艺,并建设了小型生产装置。为了在“三线”建立基地,就把有色金属研究院的人员调到二线,建设正式的生产厂,同时继续开展研究工作。这个厂子是很成功的,是我国第一个单晶硅厂,可惜也因受了“山、散、洞”的影响,厂址太靠山了,没有扩展的余地。

西北“三线”地区的冶金工业建设。在西北地区,冶金工业的“三线”建设规模没有西南那样宏伟,部分原因是地理位置靠北,部分原因是受投资的限制。但是也建了一些工厂,甘肃境内的白银钢铁厂的铜加工厂、小铁山的铅锌冶炼厂、陇西铝加工厂、红古的炭素厂;陕西境内的宝鸡稀有金属加工厂、西安精密合金厂以及青海西宁的特殊钢厂和宁夏的铍、钽、铌厂等。同时恢复了甘肃酒泉钢铁厂。在宁夏石嘴山钢铁厂原址建设了金属制品厂。

对于“三线”建设决策历来有不同说法,指责者称其是一种浪费。回答这个问题,经济效益是一个关键点。由于“靠山、分散、进洞”的原则,有些企业选址在不利生产的地区,加上缺乏论证、上马过急、产品过分为军工服务等问题,造成了较严重的浪费,许多企业经济效益低下。

五、“三线”企业外貌

主流观点认为,按照实践是检验真理的唯一标准的观点来衡量,以冶金工业为例,”三线”建设无论在西南还是在西北,都是成功的。如攀枝花钢铁厂,已经完成第二期扩建,说明它有生命力,如果不成功,就会像“大跃进”时期建设的那些“小土群”“小洋群”那样自生自灭。但是,毕竟“三线”建设高潮到来之时,“文化大革命”高潮也到来了。“文化大革命”冲击了一切,自然也冲击了“三线”建设。在动乱期间,一些工厂有的暂时停下来,有的半停,影响了建设速度。从1964年到1974年,以攀钢基本建成为标志,整个“三线”建设至少耽误了两年到三年时间。这是时势造成的损失,不是 “三线”建设本身的失误。

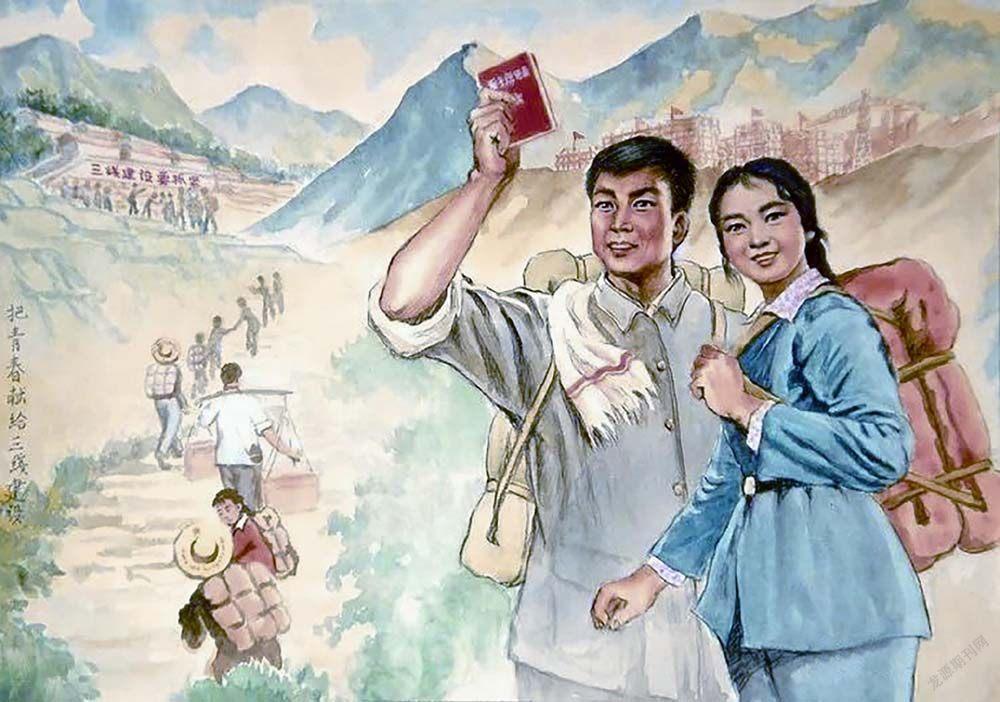

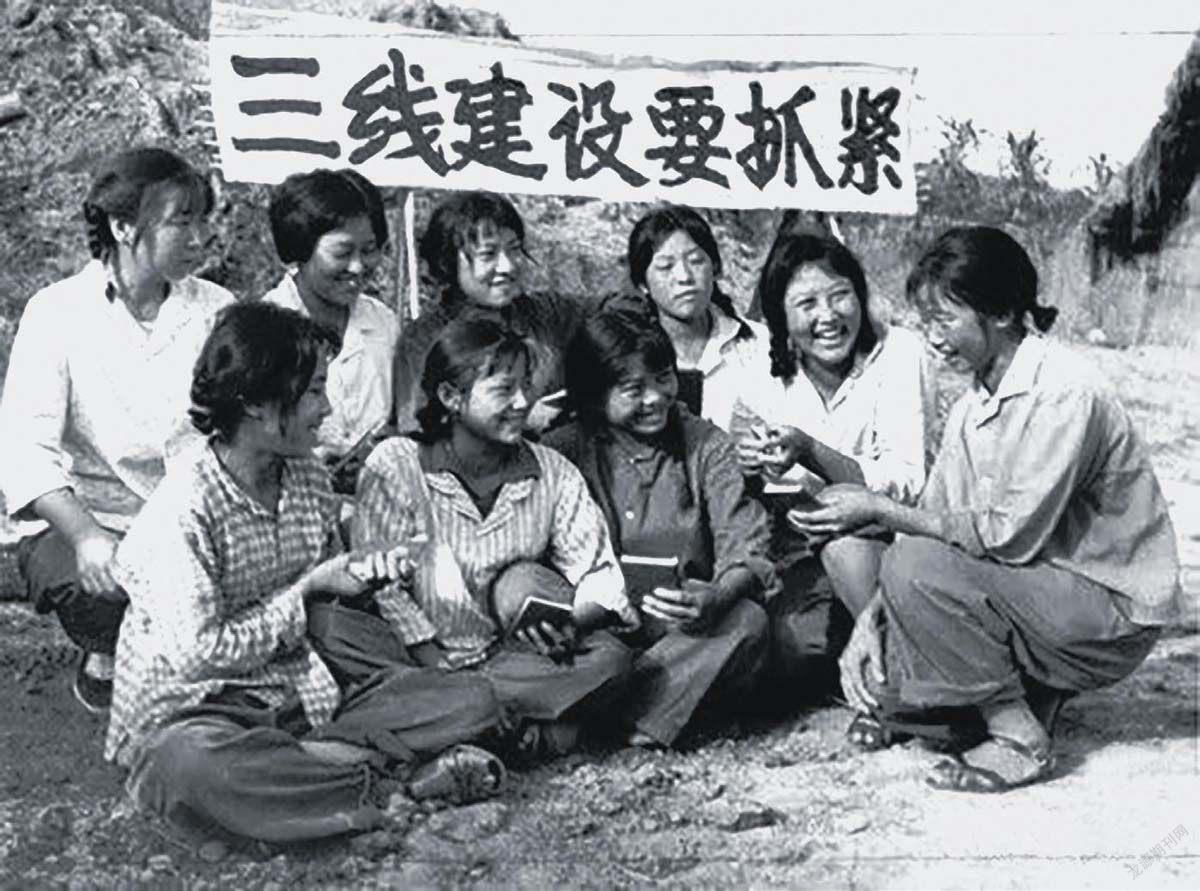

“三线”建设所以取得成功,首先是由于广大职工发扬了爱国主义精神。为了保卫祖国,大家把“三线”建设看做是神圣的事业,不管有多大困难,都全力以赴。只要一声令下,家可以撇下,背上背包,立即奔向党所指定的地方。行动之快,不亚于军队接受战斗命令。在任何艰苦的条件下,都不退缩、不逃避,迎着困难上,饥、渴、寒、热都不在话下,充分表现出一种大无畏的献身精神。这就是“三线”建设的动力所在。当时的精神支柱,就是祖国利益高于一切。

一线支援“三线”,是冶金工业“三线”建设得以成功的一条重要措施。“三线”工业没有基础,平地起家,没有领导和技术力量,没有生产建设经验,一时也制作不出那么多的设备。所以将许多新建企业都交给一些一线企业,由它们全力支援,直到建成为止。像冶金工业的长城钢厂、西南铝加工厂、西安精密合金厂等一大批企业,都有自己的母厂。从领导干部到工人,从技术到设备,都做到无条件地支援,有的干脆就是包建。这一决策很成功,许多工厂建设上的困难都迎刃而解了。

从上到下领导重视,措施得力,是“三线”建设成功的一项重要保证。国务院领导同志亲自拍板定案,省却了许多扯皮。部里派遣了大批有经验的干部在现场亲自指挥战斗,随时解决问题。部里司、局职能机构全力以赴,保证“三线”建设的需要。各省、区的党委和政府大力支持,亲自参加决策和建设的领导,各协作单位互相支援,这就争取了时间。如果没有“文化大革命”的阻碍,一直搞下去,成绩会大得多。

(未完待续)