绘本在三年级数学教学中的应用

胡燕秋

数学绘本,是利用图画、文字与故事来表达数学概念的绘本。当学生沉浸在诱人的绘本的小世界时,能深切地感受到精彩的数学大世界。《数学课程标准(2011版)》指出:数学教学活动应激发学生兴趣,调动学生积极性,引发学生思考,鼓励学生的创造性思维。课程内容的选择要贴近学生实际,利于学生体验与理解、思考与探索。因此,如何开展三年级数学绘本课程,是每一位数学教师需要思考的问题。

数学绘本的概念界定

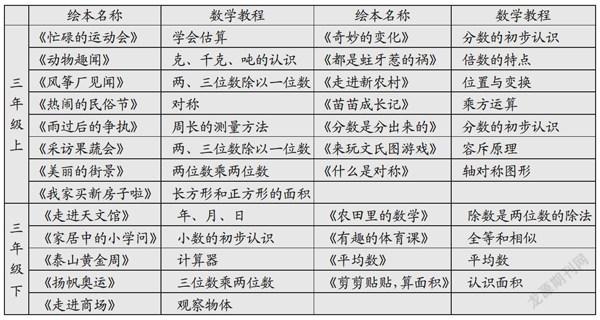

绘本,源于“picture book”。朱自强在《儿童文学概论》中以描述性的方式对绘本的种类作出了区分,他将绘本大致分为:无字绘本、设置“机关”的绘本、故事绘本、科学绘本、知识绘本、婴幼儿绘本。从学科角度,根据绘本涉及的主题与涵盖的内容分为情感绘本、语言绘本、科学绘本、艺术绘本、英语绘本和数学绘本。笔者认为,只要能在绘本故事情节中找到数学概念,体现数学思维的都能看成是数学绘本。比如《汉声数学图画书》《小小数学家》《我超喜爱的数学趣味书》等,都属于数学绘本。(如表)

数学绘本的价值取向

趣味盎然,爱上数学课堂 宋代大教育家朱熹说:“教人未见意趣,必不乐学。”数学是一门严谨的学科,这样的課程往往给人枯燥乏味的感觉。但是,数学绘本改变了这一状况,它将枯燥的概念以有趣的生活场景为背景巧妙地结合生动的故事表现出来,让学生感受到数学的生活化、趣味性,从而打开心扉,喜欢数学,爱上数学。

精彩故事,丰富数学知识 皮亚杰认为:“小学阶段的儿童正处于具体运算阶段。虽然他们的认知结构已经发生了重组和改善,具有了抽象的概念,能够进行逻辑推理。但是这个阶段的学生,尤其是低年级的学生的思维仍然需要具体事物的支持。”将数学绘本用于教学,符合三年级儿童的心理认知水平,顺应儿童的认知发展规律,能帮助儿童从感性认知走向理性理解。

多维思考,提升数学素养 数学绘本教学是以数学知识为基础,辅以图画故事,引人入胜。教师引导学生在观察中发现,在发现中思考,在思考中探索本质,促进学生思维能力的发展,提升数学核心素养。

移情教育,体现数学魅力 数学绘本的教学洋溢着情趣,充满着智慧,使学生徜徉在浓浓的知识传承和道德影响的范围中。教师在教学中,可以有效利用数学绘本进行德育,促使学生在获得数学知识的同时,不断提升自身素养。

数学绘本的使用原则

如今,数学绘本进入课堂已不再是新鲜事了,如果说一本优秀的数学绘本是一扇带领学生走进数学世界的大门,那么有效使用数学绘本来进行教学的教师就是带领学生走进大门的领路人。下面就来谈谈笔者在教学中使用数学绘本的几个原则。

精选绘本,挖掘知识 目前,市场上数学绘本的种类与数量越来越多,要从中寻找出有趣、适切的数学绘本并不是一件简单的事情。作为一名教师,我们应当广泛阅读数学绘本,深入研究数学绘本的特点,精心挑选符合三年级学生身心发展和教学知识的绘本,让学生在听故事、读故事、讲故事的过程中感受到数学就在生活中。

笔者认为,在选择数学绘本时,可选择与数学教材相符合或可以替代甚至可以作为拓展的绘本。如:

去芜存菁,整合知识 数学绘本是以故事为形式探索数学知识的载体,以此探索数学知识。它不是纯粹的数学教材,每一幅情境图,每一句话都有特殊的数学意义。在开展数学绘本教学时,教师应剖析数学绘本的内容与知识脉络,考量数学绘本的知识性、逻辑性,科学合理地安排教学内容,避免沉醉于生动的绘本情境,而忽略数学探索的现象。比如,《苗苗成长记》讲述了小杨树苗和老杨树老张头之间感人故事,苗苗只有两只“手”的时候,老张头用自己的“手”搀扶着苗苗,顶住了狂风暴雨。几年后,苗苗用不断长出的全部的“2的n次方”只“手”紧护住狂风暴雨中苍老的老张头……

这本数学绘本主要讲述的知识是乘方运算,但是故事情节过于拖沓。教师在上课时,应把部分情境删除,有效整合知识结构,从简洁的语言中产生数学的思维碰撞。具体来说,就是保留三年级学生接受能力的知识内容与适量的情节,着重指导乘方运算的方法。如果情境太多,容易造成“堆砌”,反而相互冲淡,造成学生的审美疲劳,由烦生厌,产生消极的作用。

精心设计,探究知识 教师在进行数学绘本教学时,要精心设计教学过程,从儿童的知识经验出发,尊崇儿童的认知规律和数学知识的内在逻辑规律,引领学生进行探究。比如,在教学绘本《什么是对称》一课时,笔者认为当学生对轴对称图形有了初步的认识后,教师可以适时提问,鼓励学生小组活动,探讨问题。提问:请小朋友们四人小组合作,利用课前你准备的材料,通过折一折、画一画、比一比思考完成下列问题:(屏幕出示)①圆有几条对称轴?②椭圆有几条对称轴?③平行四边形是轴对称图形吗?学生小组合作,教师巡视,对于有困难的学生可以给予适当的帮助。

在数学绘本教学中组织小组合作探究,鼓励学生折一折、画一画、比一比,可以激发学生思考,积累数学活动经验,有利于数学能力的提升。

展现教学智慧,挖掘绘本内涵

贴近生活,激发兴趣 数学绘本,为学生提供了贴近生活的情境,让数学概念和数学问题在生活情境中展现,帮助学生体会到数学在生活中的乐趣,更好地激发学生的学习兴趣。比如,《雨过后的争执》故事中,村民们通过丈量土地的周长,理解周长就是封闭图形一周边界长度的总和。由于两块土地都是长方形,长方形相对的两条边一样长,所以只量一条长边的长度和一条短边的长度就可以。通过一步一步推论得出,计算长方形的周长可以先算长加宽的和再乘2。

《长方形的周长的计算》是三年级上学期的内容,当学生在三年级下学期学习了《长方形的面积的计算》一课后,很容易将周长和面积相互混淆,如何指导学生分辨清楚这两个概念,是教师一直努力探索的问题。采用绘本的介入方式展开教学,改变了概念学习的枯燥乏味,借助直观、直觉的优势,帮助学生触摸到数学的本质内核,更好地激发学生的学习兴趣,点燃学生的学习热情。

立足探点,促进思考 思考是学生学习数学认知过程的本质特征。然而,我们不难发现,现实中许多学生的思考总是停留在表面,缺乏深度。为此,笔者在教学《雨过后的争执》时进行了这样的尝试。在讲述了长方形周长的计算后,提出:“三角形、圆形的周长都容易测量,那么环形呢,它的周长应该怎么测量?”

根据绘本的描述,让学生明白:测量周长要知道封闭图形的所有周长,所以,环形的周长包括外部大圆的周长和内部小圆的周长,是两个圆的周长的总和。

最后提出问题:在矩形的一角剪下一个小矩形,剩下的部分是一个不规矩的图形。那么像这样的图形它的周长又是怎样测量呢?

學生思维的发展需要建立在已有知识经验的基础之上,教师要激活学生已有的知识经验,引导学生通过动手操作、移动小棒等,理解在计算有些不规则图形的周长时可以转化成规则图形的周长。这对学生以后学习问题解决的策略、优选意识的培养、智慧的启迪都有着重要意义。

学而有方,转向智慧 一堂好的数学课,教师除了要关注学生对知识的构建,更要考虑学生的心灵濡养,让生命充满温度。比如,《苗苗成长记》一文,故事的最后作了充满人性的描述。又过了几年,苗苗长得比老张头还要高,老张头却老了不少,它的背更弯了,风吹来的时候也站得不像以前那样稳了。终于,一场大风大雨过后,老张头慢慢地倒向苗苗……此时,苗苗已经记不清自己长了多少次手了,它用它全部的(2的n次方)只手,紧紧地抱住老张头。“苗苗已经长大了,可以保护很多很多的人,以后就由你保护我。”苗苗不停地哭,说不出话来……可是它知道,它还要保护更多的伙伴,所以它不能一直哭,而要勇敢地走下去。这段文字是对学生进行情感教育的良好素材,教师可以通过恰如其分的教育引导,唤醒学生心底真善美的种子,成全人性的美好。

课内课外,全面发展 爱玩是儿童的天性。笔者认为,教师可以在课堂教学中根据数学绘本的内容,让学生变成绘本的主角。如《采访果蔬会》,学生可以分角色演绎绘本的精彩,让学生成为故事的主角。在这过程中如果遇到什么数学难题,也可以小组合作、讨论,寻求解决问题的方法。还可以鼓励学生用数学的眼光看生活,先创作绘本故事,再画一画,创造出属于自己的数学绘本故事。老师也可以根据这些绘本进行评比,更好地激发学生学习数学的热情。

此外,我们也可以鼓励家长与孩子一同阅读,加强家长与孩子之间的交流,更好地促进学生对数学学习的兴趣和感受。阅读后,也可以鼓励学生记录收获与疑问,课上再分享收获,共同解决难题,在潜移默化中培养学生的自主学习能力。

苏格拉底说:“教育不是灌输,而是点燃火焰。”其实,绘本数学教学就是点燃智慧的火焰,它让数学课堂焕发出生命的活力。童趣小绘本,精彩大世界!

参考文献

[1]张艳.开发“数学绘本课程”,让数学学习亲近儿童[J].华夏教师,2018(8).

[2]高丛林.小学数学绘本教学价值研究与实践策略[J].江苏教育研究,2015(Z5).

[3]洪瑶琪,周秋华.数学绘本在小学数学活动中的价值研究[J].南昌教育学院学报,2016(3).

(作者单位:江苏省常熟市报慈小学)