被改写的政治时间:再论契丹开国年代问题

摘 要:辽朝文献系统多将契丹开国年代记作公元907年,与史实严重抵牾,但关于这一政治时间的历史叙述却呈现出明显的整体性和系统性,并非史官疏忽致误,而属刻意为之。事实上,契丹官方史书中曾出现过两种截然不同的开国年代书写:《辽史·太祖纪》有关“君基太一神数见”的记载实乃神册元年(916)建国前夜阿保机周边汉人谋臣所制造的祥瑞谣言,反映出当时历史的原貌;而我们通常所见其他记载则经过了后世史官的全面改写,本来清晰明确的开国年代遭到了彻底的涂抹和覆盖,这才是问题的根源所在。相关改写工作当完成于兴宗重熙十三年(1044)所修之实录,将太祖即皇帝位的时间提前至唐朝灭亡之年,是当时重构契丹开国史乃至整个建国前史的重要环节,体现出辽朝后期对于政权合法性、正统性的强烈诉求。透过这一典型个案,我们尝试从动态、生成的角度对历史书写中的政治时间作进一步反思。

关键词:契丹;开国年代;阿保机;君基太一;政治时间

DOI:10.16346/j.cnki.371101/c.2019.06.06

契丹开国年代既是辽史及北方民族史学界关注的热点,也是长期争议的焦点。关于这一问题,文献中历来有不同的说法,主要集中在辽太祖元年(即后梁开平元年,907)、神册元年(916)两种。《辽史·太祖纪》记载耶律阿保机公元907年称帝建国,916年建元神册;而《资治通鉴》《契丹国志》等书则谓其于916年建国。经过将近一个世纪的争鸣与讨论,治辽史者已基本达成共识:阿保机于开平元年即可汗位,神册元年方称帝开国①。很长一段时间里,学界对于这一结论的来龙去脉并不清楚,知其然而不知其所以然,刘浦江先生首次清理了中原文献及辽朝文献两个不同记载系统的源流②,使我们有了更为深刻的认识。但问题并未就此完结,既然阿保机在神册元年方才称帝建国,那么《辽史·太祖纪》为什么会将开国年代系于九年以前呢?对此刘师给出的解释为,《辽史·太祖纪》源于辽朝国史系统,“由于辽朝的修史制度很不完备,恐怕很难指望建国初期的历史会有什么文字记载保存下来,仅凭口耳相传,自然难免疏漏”,“如果辽朝史家将耶律阿保机开平元年取代遥辇氏可汗成为契丹之主误记为即皇帝位,确实不是没有可能的”,显然是将《辽史》有关开国年代的错置归咎于时代久远,耳食之误,乃修史疏漏所致。

在我看来,问题恐怕并没有这么简单。《辽史》确以简陋舛误著称,其中早期记载尤甚,但这似乎不能当作我们对上述问题的圆满解答。史载“太祖制契丹国字,鲁不古以赞成功授林牙,监修国史”【《辽史》卷七六《耶律鲁不古传》,第1375页。】,所谓“监修国史”云云或有后人文饰之嫌,但这条材料至少表明阿保机时代确已设立了专人记史的制度,故后世述开国之事恐非仅得于口耳。近年来考古发现的辽祖陵龟趺山“太祖纪功碑”【董新林、塔拉、康立君:《内蒙古巴林左旗辽代祖陵龟趺山建筑基址》,《考古》2011年第8期。】,立于太宗即位初年,现存残片所记阿保机时史事多可与今本《辽史》相印合,或可说明当时的记史制度已相当成熟。更为重要的是,作为一个王朝的头等大事,开国年代往往关乎其合法性与正统性,是一种重要的政治时间【近年来,“政治时间”作为一个内涵相对宽泛的新兴提法逐渐出现在中古史研究领域,代表性成果有薛梦潇:《早期中国的月令与“政治时间”》,上海:上海古籍出版社,2018年;吴羽:《晚唐前蜀王建的吉凶时间与道教介入——以杜光庭〈广成集〉为中心》第三节《祥瑞与政治时间的神化和吉祥化》,《社会科学战线》2018年第2期等。就本文所论而言,政治时间是指具有明显政治意义或者说被政治赋予重要意义的时间节点。】。因此,官方史书如何记录与书写这一时间本身就是敏感的政治问题,执笔者自须慎而又慎,后来人亦未可等闲视之。窃以为辽朝文献系统所记开国年代绝非疏忽致误,而属史官有意为之,是契丹王朝整体历史叙述的核心要件之一,其确立、衍变的过程和背景值得我们深入考索。

一、《辽史》有关契丹开国年代记载的系统性

关于契丹的开国年代,《辽史》中最为权威的记载见于《太祖纪》:

(唐天祐三年)十二月,痕德堇可汗殂,群臣奉遗命请立太祖。曷鲁等劝进。太祖三让,从之。

元年春正月庚寅,命有司设坛于如迂王集会埚,燔柴告天,即皇帝位。尊母萧氏为皇太后,立皇后萧氏。北宰相萧辖剌、南宰相耶律欧里思率群臣上尊号曰天皇帝,后曰地皇后。……

神册元年春二月丙戌朔,上在龙化州,迭烈部夷离堇耶律曷鲁等率百僚请上尊号,三表乃允。丙申,群臣及诸属国筑坛州东,上尊号曰大圣大明天皇帝,后曰应天大明地皇后。大赦,建元神册。【《辽史》卷一《太祖纪上》,第2-3、10-11页。】

其中明确称唐天祐三年(906)末遥辇末代可汗卒,遗命立阿保机,次年称帝,开启新的纪元,同时有册封皇太后、皇后,上尊号等相应配套举措,却唯独未曾颁布年号,此下十年《太祖纪》皆采用这种罕见的无年号纪年方法,即仅称元年、二年、三年云云。直至神册元年(916)始有年号,而阿保机于此时再次上尊号。同书《历象志·朔考》开首即为太祖元年至十年,其下几乎每年皆有“耶律俨”或“俨”字样,表示所据朔日出自辽末耶律俨所著《皇朝实录》本纪部分,可见今本《辽史》本纪所用无年号纪年出自辽朝官方史料。如果说辽朝史家出于疏漏,将阿保机即可汗位误记为即皇帝位,那么,围绕此误记产生的無年号纪年形式及一系列配套建制的记载又当作何解释呢?

更值得注意的是,通览《辽史》可以发现,《太祖纪》这一记载并非孤例,而是与书中其他众多相关记载彼此呼应,浑然一体,形成一套系统性的历史叙述。如《淳钦皇后传》云:“太祖即位,群臣上尊号曰地皇后。神册元年,大册,加号应天大明地皇后。”【《辽史》卷七一《淳钦皇后传》,第1320页。】此处所记受尊号、册封之时间、内容与《太祖纪》完全一致,二者从行文顺序到具体记载都出于同一叙述脉络。《耶律曷鲁传》云:“会遥辇痕德堇可汗殁,群臣奉遗命请立太祖。”【《辽史》卷七三《耶律曷鲁传》,第1346页。】传文有关太祖在天祐三年遥辇可汗卒后即帝位的记载实与《太祖纪》的说法互为补充。又《耶律辖底传》云:

太祖将即位,让辖底,辖底曰:“皇帝圣人,由天所命,臣岂敢当!”太祖命为于越。及自将伐西南诸部,辖底诱剌葛等乱……至榆河为追兵所获。太祖问曰:“朕初即位,尝以国让,叔父辞之;今反欲立吾弟,何也?”辖底对曰:“始臣不知天子之贵,及陛下即位,卫从甚严,与凡庶不同。臣尝奏事,心动,始有窥觎之意。度陛下英武,必不可取;诸弟懦弱,得则易图也。”【《辽史》卷一一二《耶律辖底传》,第1648页。】

辖底诱剌葛叛乱在阿保机即可汗位之第七年(913),尚未称帝,上引文中出现之皇帝、天子、陛下云云,显系史官文饰之辞,同时也是与开国年代叙述相符合的一种历史书写。另外,需要注意的还有其中“太祖将即位”“朕初即位”“陛下即位”诸语,在事实层面上显然是指阿保机即可汗位,但在整套历史叙述中却将其包装为即皇帝位。通检《辽史》可知,涉及阿保机“即位”的说法普遍见于当时众多功臣、逆臣的传记资料,包括剌葛、萧敌鲁、萧阿古只、耶律斜涅赤、老古、耶律觌烈、耶律铎臻、迭里特、滑哥诸人【参见《辽史》卷六四《皇子表》,第1066页;卷七三《萧敌鲁传》《萧阿古只传》《耶律斜涅赤传》《老古传》(第1349-1351页);卷七五《耶律觌烈传》《耶律铎臻传》(第1365、1367页);卷一一二《迭里特传》《滑哥传》(第1649、1653页)。】,同时亦见于后世史臣萧韩家奴之追述【《辽史》卷一○三《萧韩家奴传》,第1597页。】。揆诸上下文语境,这些记载所指史实皆为907年阿保机即可汗位一事,但与上引《辖底传》情况相仿,它们又无一不是以即皇帝位的口吻展开叙述,显然是经过刻意划一的结果。

类似的例子还有开国初年所谓“天子旗鼓”的一系列记载。《仪卫志》记辽朝“国仗”有“十二神纛 十二旗 十二鼓 曲柄华盖 直柄华盖”,其下有解说云:“遥辇末主遗制,迎十二神纛、天子旗鼓置太祖帐前。诸弟剌哥等叛,匀德实纵火焚行宫,皇后命曷古鲁救之,止得天子旗鼓。”【《辽史》卷五八《仪卫志四》“国仗”,第1020页。】刘浦江先生曾注意到《辽史》末卷元朝史官所作《国语解》“太祖纪”下有“神纛”一条【《辽史》卷一一六《国语解》,第1692页。】,而今本《太祖纪》却无相关记载,仅于《仪卫志》见之,此处看似编排错误,实际另有原因:耶律俨《皇朝实录》或陈大任《辽史》记载阿保机即位事本有与“十二神纛”相关的内容,唯元修《辽史·太祖纪》将其略去【刘浦江:《从〈辽史·国语解〉到〈钦定辽史语解〉——契丹语言资料的源流》,《松漠之间——辽金契丹女真史研究》,北京:中华书局,2008年,第182-183页。】。此说甚是,将今本《太祖纪》“十二月,痕德堇可汗殂,群臣奉遗命请立太祖”云云与《仪卫志·国仗》所记“遥辇末主遗制,迎十二神纛、天子旗鼓置太祖帐前”相对照可知,元人所据原始资料中《太祖纪》原文在“群臣奉遗命”下应该还有“迎十二神纛、天子旗鼓置太祖帐前”之类的文字,只不过今本《太祖纪》删去,在同样抄撮本纪相关记载而成的《仪卫志》中得到保留。由此可见,关于阿保机即位的原始记载刻意强调其获得遥辇可汗留下的“天子旗鼓”,是皇权的象征,而在后来的诸弟之乱中,这又成为交战双方反复争夺的对象。《太祖纪》太祖七年三月云:“剌葛引其众至乙室堇淀,具天子旗鼓,将自立,皇太后阴遣人谕令避去。会弭姑乃、怀里阳言车驾且至,其众惊溃,掠居民北走,上以兵追之。剌葛遣其党寅底石引兵径趋行宫,焚其辎重、庐帐,纵兵大杀。皇后急遣蜀古鲁救之,仅得天子旗鼓而已。”【《辽史》卷一《太祖纪上》,第7页。】当时阿保机只是代遥辇为可汗,尚未称帝,“天子旗鼓”云云显系史官对可汗仪仗的刻意修饰,也是围绕太祖元年即已称帝的说法展开,并有意将称帝的合法性系于遥辇可汗之禅让。

综上可知,阿保机太祖元年即已建国的说法并非零星记载,而是贯穿《辽史》始终的系统性叙述,究其来源,应系辽代官修史书《皇朝实录》已然如此。这一套叙述明显是经过精心修饰、总体统筹的结果,修史者在纪传的不同部分多次突显同一主题,力求彼此配合、相互照应,尽量使其滴水不露。那么,这样的历史叙述是否真的做到了天衣无缝呢?

其实,仔细推敲整套叙述的细节,不难发现其间破绽。比如“天子旗鼓”,如果按照“遥辇末主遗制,迎十二神纛、天子旗鼓置太祖帐前”的说法,则痕德堇可汗时已有“天子旗鼓”,才能传于太祖,这意味着契丹早在遥辇时代已称“天子”,这显然又与阿保机始称帝建国的史实相抵牾,可谓自相矛盾。类似的情况可谓不一而足。相比于这些细节方面的漏洞,更值得注意的是《辽史·太祖纪》中一则为前人所忽视的记事,它可以反映出阿保机建国时历史的原貌,与上述明显经过修饰、改造的开国年代叙述迥然有别,其间的强烈反差提示我们契丹开国年代问题或许还隐含着诸多待发之覆。

二、契丹开国年代之确证:《太祖纪》所记“君基太一神数见”事发覆

《辽史·太祖纪》太祖九年(915)末有这样一条简短但又颇耐人寻味的记载:“是岁,君基太一神数见,诏图其像。”【《辽史》卷一《太祖纪上》,第7页。】同书末卷元人所作《国语解》解释云:“福神名,其神所临之国,君能建极,孚于上下,则治化升平,民享多福。”【《辽史》卷一一六《国语解》,第1692页。】

“君基太一神”之名,辽代文献仅此一见,关于其具体所指,以往辽史学界有过不少讨论。一种说法认为此当为契丹本族神或萨满教神灵【王曾瑜:《宋辽金代的天地山川鬼神等崇拜》,《云南社会科学》1997年第1期;宗喀·漾正冈布、刘铁程:《契丹文化变迁与早期政治》,《西北民族大学学报(哲学社会科学版)》2009年第3期;艾荫范:《契丹民族精神与近世北中国区域文化特色》,《北狄、东夷和华夏传统文明建构》,北京:光明日报出版社,2011年,第148页。】,甚至是其始祖奇首可汗的化身【王禹浪:《“契丹”称号的涵义与民族精神》,《东北古族古国古文化研究》,哈尔滨:黑龙江教育出版社,2000年,第88页。】。这类观点某种程度上是受到了《辽史·国语解》的误导。我们知道,《国语解》名义上是元朝史官专为解释《辽史》中出現的“国语”即契丹语而作,故论者多以此君基太一当亦为契丹语词,进而将之视作契丹本族神。不过,已有研究成果指出,《国语解》凡198条,其中一半以上为汉语词汇【参见刘浦江:《从〈辽史·国语解〉到〈钦定辽史语解〉——契丹语言资料的源流》,第183-184页。】,“国语解”云云颇有名实不符之嫌。“君基太一神”一条即是典型的汉语词汇,与契丹本族或萨满神灵毫无关涉。另一种与此相关的观点则认为《国语解》所谓“君能建极”云云“显然是修史文人的望文生义之说”,“君基太一神”应该是来自回鹘摩尼教的日月天神,是对回鹘语Kün-ai-tngri刻意文饰的一种音译【王小甫:《契丹建国与回鹘文化》,《中国中古的族群凝聚》,北京:中华书局,2012年,第144页。】。在缺乏其他佐证的情况下,贸然将此汉语词汇解释为回鹘语词,恐怕与史实相去更远。

与上述从北族文化加以解释的视角不同,另一部分学者则将“君基太一神”与中原道教系统经常出现的太一信仰联系在一起,认为是辽朝崇奉道教的表现【舒焚:《辽上京的道士和辽朝的道教》,《湖北大学学报(哲学社会科学版)》1994年第5期;胡小伟:《“天书降神”新议——北宋与契丹的文化竞争》,《西北民族研究》2003年第1期;孟凡云:《耶律阿保机的神化活动及特点》,《北方文物》2005年第4期;郑毅:《论儒、释、道在辽朝的地位和作用》,《辽金历史与考古》第2辑,沈阳:辽宁教育出版社,2010年,第199页。】。这种从中原文化角度寻求答案的大方向值得肯定,只不过“君基太一神”实际上是十神太一(乙)体系的一种,不属于汉唐道教神祇,其中的“太一”亦与道教系统中的“太一”并无关联【十神太一与道教关系辨析,参见吴羽:《唐宋道教与世俗礼仪互动研究》,北京:中国社会科学出版社,2013年,第3-7页。】。

所谓十神太一,是指君基、臣基、民基、五福、天一、地一、四神、大游、小游、直符十种太一,其所主吉凶各不相同,运行规律亦有较大差异,每一种太一运行到星空的特定区域,预示着相应的地面分野就会出现或祸或福。卢央先生指出,十神太一的本质是精致化、形式化了的星占学体系,最初是古代星占学高级形态“式占”的一种。所谓式占是指脱离天象的实际观测及辅助工具,根据事件发生发展的时间空间做出占测,表现为一种“式”的操作或思维,十神太一所属的《太乙式》,就是其中的典型代表【参见卢央:《中国古代星占学》,北京:中国科学技术出版社,2013年,第298页。】。要之,十神太一乃是通过推算不同太一在天空中的巡行位置来占验对应区域的国家政事,其在天空中的巡行轨迹,并非目验所得,而是由数学运算推导而来。

吴羽先生通过对历史文献的考索,重点探讨了晚唐五代到宋朝十神太一由星占体系进入民间信仰和国家祭祀的过程,指出由于与十神太一有关的《太乙式》是用来占测各地吉凶的理论,容易造成社会不安,故而唐前期仅允许国家有关部门收藏,禁止民间流行。安史乱后,国家对于地方的控制力下降,禁令松弛,同时社会动荡给了这种理论传播的需要和土壤,使其在唐末五代逐渐成为地方主体意识的表达形式,化作凝聚区域认同、整合地方力量的手段,在全国范围内都有不同程度的流行,其中以蜀中地区最为典型,这一切构成了宋代将十神太一纳入国家祭祀的前奏【参见吴羽:《唐宋道教与世俗礼仪互动研究》,第10-27页。】。

卢、吴二位先生虽然皆未注意到《辽史》所见“君基太一神”,但他们的成果却为本文的研究提供了十分宝贵的背景知识,使得我们可以在更广阔的视野下重新审视、解读这条史料。如上所述,十神太一是太乙式的一种,而君基太一则是其中重要的主吉太一。现存关于十神太一所主情况及推算方法的最早记载见于唐王希明所著《太乙金镜式经》,其中“推君基太乙法”如下:

君基所临之地,至宜服其地,或幸其方,以应兆也。置上元以来以大周三百六十去之,不尽为入周以来年数。置入周以来年数,以三十除之为邦数,不满为入邦以来年数。其邦数命起戌邦,顺行十二邦,筭外得君基所在也。【王希明:《太乙金镜式经》卷五,《景印文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆,1986年,第810册,第891-892页。】

王希明于开元年间任内供奉、右拾遗,此书即是其奉玄宗之命所著【《新唐书》卷五九《艺文志三·五行类》,北京:中华书局,1975年,第1555页。】,时正处承平之世,故书中所述吉凶征兆实际上还是在国家统一的情况下,针对中央君主的行为而言,“至宜服其地,或幸其方,以应兆也”显然是要皇帝怀服、临幸君基太一所出现之分野。其后为君基太一所在位置的具体推算方法。

《太乙金镜式经》所述君基太一在国家统一背景下的占验情况,后来发生了很大变化。北宋前期杨惟德所著《(景祐)太乙福应经》云:

君基太乙者,人君之象也,故主事之邦,能守其疆,终为侯王,不能守其疆,披甲飞扬。谓君基所临之邦,其君修德,上符天道,下合民心,则其化升平,民登富寿,兵强将勇,远近归服。若人君妄兴徭役,窃乱干戈,曲施厚敛,广营宫室,则水旱灾伤兵革疾疫灾害并至。一曰君基所在之邦,宜进献珍,以供圣躬,人主宜服其地,或幸其方,以順天道服则吉。

置上元甲寅至所求积年,距今大宋景祐元年甲戌,积四十二万四千零四十筭外,上考往古每年减一筭,下验将来每年加一筭……君基大周三百六十去之,不尽以三十约之所得为邦数,不满筭外为入邦年,命起午邦,顺行十二邦,筭外即得君基所在之邦及入邦年数。【杨惟德:《(景祐)太乙福应经》卷五,影印明说剑山居抄本,《续修四库全书·史部·术数类》,上海:上海古籍出版社,2002年,第1061册,第14页下栏。】

《(景祐)太乙福应经》是对唐五代至宋初各种太一所主祸福征兆的总结,以上引文以“一曰”云云为界,提到了两种关于君基太一的解释,后一种与《太乙金镜式经》大同小异,表明统一条件下君基太一所至地方与中央政权的互动关系;而前一种则是指国家分裂状态下,君基太一对于各割据政权的象征意义,其基本定位是人君之像,也就是说所处之邦当有君王称雄,之后则为此君王的不同策略、措施所对应的不同后果。这应该只是唐后期至五代所形成的有关君基太一众多说法中的一种或几种,但其基本倾向当是一致而确定的,即为人君主吉。

另外,在元代术数文献《太乙统宗宝鉴》中也有关于十神太一的系统记载,其中诸太一所主吉凶情况全同于《(景祐)太乙福应经》,而推算方法则不同,兹仅录其君基太一算法于下:

置上元甲子至所求积年,加邦盈差二百五十,以君基大法三千六百,除之不尽,以小周法三百六十去之不尽为邦周,余以行邦率三十约之,而一所得为邦数,不满为入邦以来年数,年起午邦,顺行十二辰次,筭外而得君基太乙所在及年数。【晓山老人:《太乙统宗宝鉴》卷六“明君基太乙所主术”,《续修四库全书·史部·术数类》,第1061册,第443页。】

至此,我们已经掌握了三种关于君基太一的推算方法,现在可以回头来看《辽史·太祖纪》中的记载。

这则记载见于太祖九年(915)末:“是岁,君基太一神数见,诏图其像。”我们先按照上述三种文献推算该年君基太一所在分野。结合史料记载及相关前人研究可知,确定十神太一在具体某年巡行所至分野的基本方法是:先以积年(即假想之纪年起点至所欲推算之年)除以周期(某一神走完其应运行的邦所需时间),直至剩下不满一周期的年数,然后用所余年数除以每运行一宫所需年数,得出已经巡行过的邦数,仍未除尽的余数,就是进入下一邦的年数,再根据该神命起之邦(即开始运行的邦),即可算出该神所在之邦。以上三种文献所载君基太一的周期皆为三十年,而各自所取积年、命起之邦有所差异,其中《太乙金镜式经》所记“推君基太乙法”所设标准积年为“自上元甲寅之岁,至大唐开元十二年甲子岁,积得二十八万五千一十一筭”,君基命起戌邦;《(景祐)太乙福应经》所设标准积年为“距今大宋景祐元年(1034)甲戌积四十二万四千零四十筭外”,所谓“筭外”表示在所得数外加所记之年,即原有结果加一,君基命起午邦;《太乙统宗宝鉴》所设标准积年为“上元甲子距大元大德七年癸卯岁(1303)积一千零一十五万五千二百一十九年”,需算外加一【卢央《中国古代星占学》(第309页)已指出,《太乙统宗宝鉴》所算积年当指算外之年,而其所载算法未明言。】,再加邦盈差二百五十,君基命起午邦。以下即分别以此三种方法对公元915年君基太一所在分野进行推算。

(1)用《太乙金镜式经》法推算,基准年为开元十二年(724):

285011+(915-724)=285202;285202/360=792……82

82/30=2……22戌亥子 结果:君基在子,第22年。

(2)用《(景祐)太乙福应经》法推算,基准年为景祐元年(1034):

424040+1-(1034-915)=423922;423922/360=1177……202

202/30=6……22 午未申酉戌亥子 结果同上。

(3)用《太乙统宗宝鉴》法推算,基准年为大德七年(1303):

10155219+1-(1303-915)+250=10155082;10155082/360=28208……202

202/30=6……22 午未申酉戌亥子 结果同上。

三种算法所得结果相同,可知公元915年君基太一当在子邦第二十二年。那么,子邦究竟对应何分野呢?

《太乙金镜式经》记载了两套不同的分野对应体系,其一为该书卷八“九州分野躔次”条所载“子齐 丑吴 寅燕 卯宋 辰郑 巳楚 午周 未秦 申晋 酉赵 戌鲁 亥卫”【王希明:《太乙金镜式经》卷八,第910页。】,这是我们最常见的二十八宿十二次分野学说,此说自汉至唐都居于统治地位;另一种则见于该书卷一○“推九州域名法”:“子周 丑韩 寅楚 卯郑 辰晋 巳吴 午秦 未宋 申齐 酉鲁 戌赵 亥燕。”【王希明:《太乙金镜式经》卷十,第918页。】此说属干支分野说,始见于《淮南子》,在汉以后使用者较少,但唐李淳风《乙式占》称此说用于以岁、月、日、时之干支占测灾应之地的场合,可见在唐代仍稍有市场【干支分野学说的源流衍变,参见邱靖嘉:《天地之间:天文分野的历史学研究》,北京大学博士学位论文,2014年,第62-66页。】,故王希明并载之。然而,将以上演算结果代入两种分野对应体系中,子邦一为齐,一为周,皆非契丹当时所近之燕(幽州)分野。

论述至此,我们不得不对《太祖纪》所记“是岁,君基太一神数见,诏图其像”的真实性抱以怀疑。首先,以上推算结果表明,无论按照哪一种方法,对应何种分野体系,君基太一在当时都与契丹所处分野相去甚远。其次,如上所述,十神太一巡行理论完全是靠数学推理构建出来的占测体系,与肉眼观察所得毫无关系,因此不会出现与之对应的实际天象,历代中原文献也从未有过十神太一显现的记载,而《辽史》却称“君基太一神数见”,甚至画出了此神之图像,与整套理论格格不入。由此看来,这条记载绝非君基太一巡行至此邦的真实记录,而应视作出于明显政治目的而故意制造的祥瑞谣言。

循此思路,我们很容易注意到,这条记载是《辽史·太祖纪》太祖九年的最后一则记事,而紧接着下一条即为上文所引次年二月建元神冊的记载:“神册元年春二月丙戌朔,上在龙化州,迭烈部夷离堇耶律曷鲁等率百僚请上尊号,三表乃允。丙申,群臣及诸属国筑坛州东,上尊号曰大圣大明天皇帝,后曰应天大明地皇后。大赦,建元神册。”学界既有研究证明,这次建元实际上才是阿保机真正开国称帝之时,而主人君之相的君基太一神恰恰就“出现”在建国前夜,这种祥瑞谣言与政治现实的对应使得二者的内在关联昭然若揭:太祖九年末所见君基太一神之事正喻示阿保机登人君之位暗合于天,为其次年二月称帝建国张本鼓噪。

这一谣言自然不会是阿保机本人或其他契丹人的主意,因为正如研究者所指出,十神太一在民间、地方层面产生影响已晚至唐后期,目前所见最早利用十神太一论证地方祸福的是唐宪宗元和元年(806)撰成的《五福楼记》,而这套理论在文献中的再度出现则又到了光启二年(886)左右,此后逐渐频见使用,实际影响力增大【关于这一时期十神太一的实际应用情况,数量最多、最为集中的记载见于杜光庭《广成集》所收醮词,详细考证参见吴羽:《唐宋道教与世俗礼仪互动研究》,第12-20页;孙伟杰、盖建民:《斋醮与星命:杜光庭〈广成集〉所见天文星占文化述论》,《湖南大学学报》(社会科学版)2016年第3期。】,甚至在天祐元年(904)唐昭宗迫于朱温威逼迁都洛阳的诏书中亦有所体现【《旧唐书》卷二○《昭宗纪》载此诏文有云:“太一游处,并集六宫,罚星荧惑,久缠东井。玄象荐灾于秦分,地形无过于洛阳。”(第780页)吴羽先生已经指出“太一游处,并集六宫”云云即指大游太一、小游太一皆在长安所处之分野,乃大凶之兆,时人将其作为迁都理由,足见此说之影响。】。可见就十世纪初年的总体形势而言,十神太一理论在中原汉地被付诸应用的时间尚较为短暂,且非常复杂,显然不是当时远居塞外、汉化程度尚浅的契丹集团所能掌握。

综合以上情况判断,阿保机称帝前夕出现的君基太一神谣言很有可能是由他身边的汉人谋士所炮制的。《通鉴考异》引赵至忠《虏廷杂记》称“有韩知古、韩颖、康枚、王奏事、王郁皆中国人,共劝太祖不受代”【《资治通鉴》卷二六六《后梁纪一》开平元年五月《考异》,北京:中华书局,1956年,第8678页。】,所谓韩颖或即韩延徽【韩延徽在刘守光时期(907-914)由幽州出使契丹,羁留于彼,《辽史》卷七四《韩延徽传》云:“太祖召与语,合上意,立命参军事。攻党项、室韦,服诸部落,延徽之筹居多。乃请树城郭,分市里,以居汉人之降者。又为定配偶,教垦艺,以生养之。”(第1357页)《通鉴》卷二六九《后梁纪四》贞明二年十二月则称“契丹主召延徽与语,悦之,遂以为谋主,举动访焉”(第8810页)。】,不难看出阿保机于神册元年改变原有的部落联盟体制称帝建国,一定程度上是受到了汉人谋臣的影响,至于具体的筹备、造势自然也少不了他们的身影。其中值得特别关注的是韩知古,据《辽史》载,知古早在太祖三年就承担过“建碑龙化州大广寺以纪功德”的重要任务【脱脱等撰:《辽史》卷一《太祖纪上》,第4页。】,太祖七年“诏群臣分决滞讼,以韩知古录其事”【脱脱等撰:《辽史》卷一《太祖纪上》,第8页。】,可见此人在当时深得阿保机器重,而新近刊布的韩知古后裔墓志更为我们的判断提供了一条比较直接的证据。元至元六年(1269)《故宣武大将军韩公墓志》墓主为玉田韩氏家族后裔韩瑞,此志文较为详尽地追述了辽金时期该家族的发展历程,所记史事多具独特价值。其中追述始祖韩知古时称“始祖令公,深天文历数之学”,“归契丹,事王姚辇,册大圣即帝位,国号大辽”【墓志拓片及录文见长安博物馆编:《长安新出墓志》,北京:文物出版社,2011年,第340-341页。关于此墓志之详细考释参见邱靖嘉:《辽金韩知古家族新证——〈故宣武大将军韩公墓志〉考释》(未刊稿),承蒙作者提示此史料并惠赐大作,谨致谢忱!】。这里特别提到知古“深天文历数之学”,不见于其他史料,很可能出自韩氏家族内部流传之家传谱牒,值得高度重视。既深谙天文历数,又为阿保机所重,结合当时的情形判断,所谓君基太一神数见的祥瑞谣言很可能就出自以韩知古为代表的汉人谋臣之手,也只有他们才会想到变通、利用这套方兴未艾的理论来为阿保机变家为国造势。

如前人所知,《后汉高祖实录》《新五代史》等书皆有阿保机建国之前“为长九年”之说【《资治通鉴》卷二六六《后梁纪一》开平元年五月《考异》引《后汉高祖实录》云:“其王耶律阿保机,怙强恃勇,距诸族不受代,自号天皇王,后诸族邀之,请用旧制,保机不得已传旗鼓,且曰:‘我为长九年,所得汉人颇众,欲以古汉城领本族率汉人守之,自为一部。’诸族诺之。俄设策复并诸族,僭称皇帝,土地日广。”(第8677页)】。罗新先生根据内亚社会普遍存在举毡立汗、预言在位年限的传统,认为阿保机在接替遥辇痕德堇为可汗之时,很可能遵照传统预言了自己的任期为九年(即907-916年);任期届满本该退位时,他采用中原政治架构,又以称帝建年号的方式更新了自己的居位年限【罗新:《阿保机之死》,《黑毡上的北魏皇帝》,北京:海豚出版社,2014年,第116页。】。这一看法可谓独具慧眼。在可汗任期将满之时,阿保机为了延长掌权时间,采取的实际举措是行中原帝制、建号开国,至于以何种理由来说服其他觊觎汗位者接受这一事实,承认其合法性和合理性,自然亟需意识形态方面的炒作。当时为此制造的祥瑞謠言当不在少数,所谓“君基太一神数见”正是其中历经遗忘竞争而留存至今的一种。

深谙天文历数的韩知古之流未必不知晓彼时君基太一根本不在契丹所近之分野,恐怕也不会不明白这一套占测体系与实际天象无关,遑论真身显圣。不过在当时的政治情势下,阿保机需要的仅仅是一个可资利用的结果,宣示、证明他即皇帝之位乃是天命所归。从十神太一这套原本极度抽象、推演繁复的中原政治文化符号体系中选取一个最能与现实情况对接的元素,并将其改造为具体的、可见的神人形象,画出图像,传之世人,在一定程度上迎合了契丹人原本尊奉萨满教万物有灵的属性,大大提高了谣言的可信性,为接下来的政治行动做足铺垫——我甚至怀疑阿保机建元“神册”之“神”或许就是指称帝前夜频频显圣的君基太一神。

至此,我们终于揭开了《辽史·太祖纪》有关“君基太一神”记载的真相。这条记载实际上是当时汉人谋士为阿保机神册元年(916)称帝建国所精心制造的祥瑞谣言,其中透露出的政治时间信息与前文所引关于公元907年即已称帝的一系列历史叙述存在着明显的矛盾。这种矛盾表明,在辽朝官方的历史书写中,至少先后出现过两种截然不同的开国年代叙述。一种叙述指向阿保机神册元年(916)建国称帝,正与当今学界所普遍认可的研究结论相符,更接近当时的原貌和历史的真实;它应该形成于建国之初,并在此后相当长一段时间内得以保留。另一种叙述则明确将契丹开国之年系于所谓太祖元年(907),将即可汗位书写为即皇帝位,与实际情况相去甚远,当为后来全面改造、重塑的结果。如果将二者的衍变轨迹视作历史记忆的竞争,从结果来看,后者显然占据了绝对的优势,它通过新的二次书写几乎抹去了前者的所有痕迹,力求做到浑然一体,相互印证,最终形成了我们在《辽史》中看到的那一整套关于开国年代的系统叙述。然而这种改写还是百密一疏,遗漏了君基太一神这条稍显隐晦的记载,为后人留下了发掘真相的蛛丝马迹。

三、开国年代的改写与契丹王朝的正统来源问题

通过上节的分析,我们可以确知,本文开头所举与太祖元年(907)建国有关的一整套系统性记载当出于后世之重塑,并非阿保机时期的原貌。那么,今本《辽史》所见契丹开国年代的这副模样究竟形成于何时?换句话说,是什么时代的人对此进行了改写?这自然要在辽朝官方历史叙述的确立过程中寻找答案。

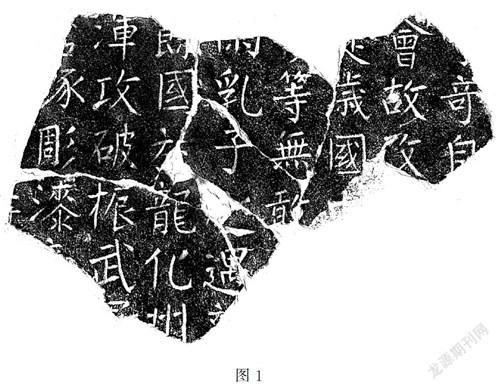

从目前的材料看,辽朝前期似乎并未对本朝开国历史进行过系统的编纂,这一时期有关开国年代的叙述与阿保机时代的实际情况应相去不远。辽祖陵龟趺山发现的“太祖纪功碑”是距离契丹建国时代最近的、代表官方历史叙述的文献【按此碑碑额残阙不全,今名乃考古研究者所取,恐与实际情况存在一定差异。今权采其说。】,或因残损过甚,以往学界对其并未予以足够重视。新近的研究成果表明,此碑当立于天显二年(927)八月(或十月),大体按年代顺序叙述了辽太祖阿保机的战功、事迹,内容多可与《辽史》相印证,堪称精华版的《辽史·太祖纪》【董新林、汪盈、康鹏:《辽太祖纪功碑的缀合、复原与研究》,“中世纪都城和草原丝路与契丹辽文化国际学术研讨会——纪念辽上京建城1100周年”会议论文集,赤峰,2018年8月,第42页。】。值得注意的是,此碑内容虽多见于传世文献,但其中却有一个关键的细节与今本《辽史》存在抵牾。该碑残片中有“即(?)国于龙化州”一语(见图1左起第三行)【董新林、塔拉、康立君:《内蒙古巴林左旗辽代祖陵龟趺山建筑基址》,《考古》2011年第8期。其中首字或系“即”之草体别字,系承朱玉麒教授赐示,谨致谢忱!】,此句上文虽不尽可读,但从前后叙事顺序及文义大致判断,这很可能是在叙述阿保机称帝建国一事,所记建国地点为龙化州;而前文已述,今本《辽史·太祖纪》记太祖元年(907)称帝建国地点是“如迂王集会埚”,神册元年(916)建元、再次上尊号之地方为龙化州。结合上节的讨论,我们可以清楚地窥破其中情伪:阿保机907年即可汗位于如迂王集会埚,916年即皇帝位于龙化州,“太祖纪功碑”所记地点正保留了真实的历史信息,而今本《辽史》则已改头换面。

图1

由上可知,太宗即位初年辽朝官方尚未篡易开国年代,这一点还反映在同一时期另外两次立碑活动之中。天显五年(930)十月,“建太祖圣功碑于如迂正集会埚”,七年六月又有“御制太祖建国碑”之举【《辽史》卷二《太宗纪上》,第34、36页。】,前者所谓“如迂正集会埚”正是公元907年阿保机即可汗位之地【《辽史·太祖纪》(第3页)称阿保机即位于“如迂王集会埚”,与此处所引“如迂正集会埚”仅一字之差,“王”、“正”二字形近、当有一误。参见《辽史》点校本(修订本)卷一校勘记六,第14页。】,可见是碑实为纪念此事而作,故仅称“圣功”;而后者以“建国”为名,所指当系神册元年称帝开国。太宗为其父两度立碑,一述荣升可汗之功,一记变家为国之业,判然有别,所指殊异,可见当时对于阿保机任可汗、当皇帝二事绝无混淆,正与开国之时的历史叙述口径相合,只不过以往的研究者受惑于辽后期重塑的系统性叙述,并未对此给出合理的解释罢了。

如前所述,辽太祖时期曾专设史官,而“太祖纪功碑”与《辽史》的多方契合更说明当时的记史制度已较为成熟。不过,这种记史制度恐怕主要还是对国家大事、皇帝起居的逐次记录,停留在官方档案的层面。辽朝真正系统编纂的第一部本朝史书是晚至圣宗时期方才出现的,即统和九年(991)室昉修成“实录”二十卷。目前尚无法获知这部“实录”的更多信息,其中是否包括开国史暂无从判断。此后,辽朝又有三次修史之举,其一为兴宗重熙十三年(1044)萧韩家奴等人修《国朝上世以来事迹》,又称“辽国上世事迹及诸帝实录”“遥辇可汗至重熙以来事迹”,其二为道宗大安三年(1085),名曰“太祖以下七帝实录”,其三就是乾统年间之耶律俨《皇朝实录》【相关情况参见《点校本辽史修订前言》,中华书局点校本修订本,第3-4页。】。刘浦江先生业已指出,目前《辽史》所见辽代史家所记述的本朝开国史,最早可能见于统和九年《实录》,最迟不晚于重熙十三年所修之书【刘浦江:《契丹开国年代问题——立足于史源学的考察》,第13页。】。也就是说,目前《辽史》所见开国史叙述形成的时间下限应在重熙年间。

新近的研究进一步证明,辽朝在圣宗后期至兴宗前期汉化渐深,逐步兴起了一股正统化潮流,到重熙中段达到高峰,这种潮流对外表现为与宋朝争正统,对内则表现为通过官修史书来解决自身的合法性问题。重熙十一年(1042),辽朝利用宋夏战争之机,大兵压境,索取关南地,宋廷被迫大幅增加岁币,这一事件打破了澶渊之盟以来宋辽双方的平等体制,事实上刺激了契丹君臣的正统性诉求,这在立法、礼制、史书编纂等诸多方面都有直接的反映,其中后者的主要成果正是重熙十三年所修《遥辇可汗至重熙以来事迹》(又名《国朝上世以来事迹》、“辽国上世事迹及诸帝实录”)。负责此次修史的官员耶律谷欲、耶律庶成、萧韩家奴皆为高度汉化的契丹人【检《辽史》本传可知,三人皆具备相对较高的汉文化修养,且与同样孜孜于此的辽兴宗颇有过从。参见《辽史》卷八九《耶律庶成传》,第1485、1486页;卷一○三《萧韩家奴传》,第1593-1598页;卷一○四《耶律谷欲传》,第1605页。】,他们对契丹建国以前历史进行过大幅度的改写,彻底重塑了开国史的面貌:一方面炮制了关于阿保机七世祖涅里的一系列叙述【吉本道雅《辽史世表疏证》(收入《新出契丹史料の研究》,京都:松香堂,2012年,第35-38页)曾初步讨论《辽史》所记涅里事迹的建构成分与过程,并强调重熙年间的修史活动对辽朝建国以前历史叙述的定型具有关键性影响。】,将其塑造成带领契丹由蒙昧走向文明的起点,抬升该家族在集团发展史中的地位,建立与最高权力的天然联系,为晚近方才加入契丹的阿保机家族变家为国提供合法性依据;另一方面则利用华夏政治文化的元素对阿保机建国过程进行了篡改和包装,使其在表面上与以往中原皇帝的即位过程显得并无二致【关于此段观点的具体论证,参见苗润博:《记忆·遗忘·书写:基于史料批判的契丹早期史研究》,北京大学博士学位论文,2018年,第115-130、187-212页。】。

明白了上述背景,我们自然有理由怀疑,辽朝官方历史叙述中开国年代的改写很可能同样出于重熙十三年修史诸公之手。为了坐实这一判断,这里还可以举出两条比较直接的证据:

首先,重熙初年使辽宋人所见当时行用之历书尚无“太祖某年”这样的纪年形式。《通鉴考异》引宋庠《纪年通谱》云:“旧史不记保机建元事。今契丹中有历日,通纪百二十年。臣景祐三年冬北使幽蓟,得其历,因阅年次,以乙亥为首,次年始著神策之元,其后复有天赞。”【见《资治通鉴》卷二六九后梁贞明二年十二月《考异》,第8809页。】宋庠使辽在景祐三年(1036),即辽重熙五年【《辽史》卷一八《兴宗纪一》重熙五年十月壬子条:“宋遣宋郊、王世文来贺永寿节。”(第246页)此宋郊即宋庠原名,宝元元年(1038)年十二月奉诏更“郊”為“庠”,事见李焘:《续资治通鉴长编》卷一二一宝元元年三月戊戌条(北京:中华书局,2004年,第2866页)。】,他当时所见辽朝历书是“通纪百二十年”,即始自乙亥岁(915),终于重熙三年(1034)。值得注意的是,在这本历书中,记载神册以前一年所用为干支纪年非“太祖九年”,由此可见,我们今天在《辽史》中看到的建国以前纪年系统在重熙初年尚未形成。

其次,曾经长期在辽朝生活、任官的赵至忠归宋年代为重熙十年(1041,宋仁宗庆历元年)【赵至忠自称曾为契丹史官,此说虽不可尽信,然从著述内容可知其在辽时确曾注意蒐辑契丹史事。】,而其所著《虏廷杂记》中记载的契丹开国史与《辽史》所述大相径庭。如本文第一节所引,《辽史》称天祐三年“痕德堇可汗殂,群臣奉遗命请立太祖”,而《通鉴考异》引《虏廷杂记》则云:“太祖生而智,八部落主爱其雄勇,遂退其旧主遥辇氏归本部,立太祖为王。”【《资治通鉴》卷二六六《后梁纪一》开平元年五月《考异》,第8677页。其中“遥辇”点校本误作“阿辇”,研究者多受其误导,今据《四部丛刊》影印宋刻本改正。】其中阿保机即位,遥辇可汗只是退归本部,并未身死。特别值得注意的是,其中称阿保机作“太祖”而非直呼其名,这实际上与《虏廷杂记》的创作过程有关。通过《通鉴考异》《归田录》等书所引《虏廷杂记》佚文可以看出,此书提到辽朝开国之君,时而称“太祖”,时而称“阿保机(谨)”,是不同阶段的产物,前者当为赵至忠在辽时所作旧稿,而后者则系其归宋后追记【参见李锡厚:《〈虏廷杂记〉与契丹史学》,《史学史研究》1984年第4期。】。上引一则即属于前者,可见赵至忠在辽时所闻见之开国史叙述中,阿保机即位之时遥辇末代可汗尚在,更无遗命之说,契丹开国史叙述的最终确立当发生在其归宋以后。

综合以上总体分析和具体论据,我们认为,契丹开国年代的改写很可能完成于重熙十三年所修《遥辇可汗至重熙以来事迹》。那么,此次修史为何要将建国年代由公元916年提前到907年,进而制造出长达九年的无年号纪年时期呢?这恐怕与上文所论当时契丹王朝的正统性诉求密不可分。不难看出,改写后的开国年代带来了两个直接效果:其一,将阿保机称帝直接系于遥辇时代终结之后,淡化了原本草原传统中的可汗更迭因素,强调其间的继承关系,造成一种类似中原王朝禅让的假象,凸显其政权的合法性;其二,阿保机称帝之年恰为唐朝灭亡之年,由此否定了自朱梁以下历代之正统,似有跨越五代、直承唐统之势【《剑桥中国辽西夏金元史》曾提到《辽史》所记阿保机即位之年公元907年很值得怀疑,“它与唐朝正式灭亡之年完全契合,如所周知,辽朝史官对王朝传承的合法性十分关切,在这样的背景下,将907年作为契丹王朝的起始之年对他们来讲是一个方便而又具有重要象征意义的选择。”此据该书英文原版H.Franke and D. Twitchett ed.,The Cambridge History of China Volume 6:“Alien Regimes and Border States,907-1368,Cambridge: Cambridge University Press, 1994” 60. 中译本此段文义稍有未谐,见傅海波、崔瑞德主编:《剑桥中国辽西夏金元史(907-1368)》,史卫民等译,北京:中国社会科学出版社,1998年,第69页。】。其中第一点与契丹王朝对阿保机即位方式的历史书写变化密不可分,已另文讨论,并由此揭示出契丹开国史叙述的特殊性【参见苗润博:《记忆·遗忘·书写:基于史料批判的契丹早期史研究》下篇第三章第二节《阿保机即位问题重审》。】。这里专论第二点。

关于辽朝的正统性来源,学界目前主流的观点是所谓“辽承晋统”说。此说始见于金末元初修端:“辽自唐末保有北方,又非篡夺,复承晋统……终当为《北史》。”【修端:《辨辽宋金正统》,《国朝文类》卷四五,《四部丛刊》本,叶3a。】杨惟祯《正统辨》亦称“议者以辽乘晋统”【陶宗仪:《南村辍耕录》卷三引,北京:中华书局,1959年,第34页。】,很可能就是指修端之论。刘浦江先生根据金人“辽以水为德”的说法【此为金章宗泰和年间议德运时秘书郎吕贞幹之语,见《大金德运图说》,《景印文渊阁四库全书》,第648册,第313页。】,结合辽人曾在从后晋得来的传国玺上大作正统文章这一史实,认为辽朝正统论是建立在石晋正统基础之上,所谓“水德”乃代石晋金德而兴,故辽承晋统之说当属可信【刘浦江:《德运之争与辽金王朝的正统性问题》,《正统与华夷:中国传统政治文化研究》,北京:中华书局,2017年,第90-92页。】。但依我之见,此说还有再斟酌的余地。

首先需要指出的是,“辽承晋统”之说乃金元人所提出,并无辽朝当时史料作为支撑。目前看来,此说之依据主要有二,其一是金人所称“辽以水为德”,其二是传国玺来源,然二者皆存可议之处。(一)古人议前代之统绪、德运,往往依据后来之认知与需求加以揣测、附会,故其所述多与前朝人之实际观念存在偏差,这种情况在自身德运久存争议的金源一朝体现得甚为明显。如宋朝自立国之初即明确以火德自居【参见《宋会要辑稿·历运一》,北京:中华书局,1957年,第2128页上栏。】,且贯彻始终,金人在章宗泰和年间议德运时尚认可此说,并以本朝承宋统为土德,而到了宣宗贞祐二年(1214)再议德运时,为论证、恢复本朝金德之旧制,就有臣僚声称“亡宋为土”,“本朝取宋,自为金德”【《大金德运图说》载贞祐二年二月十六日议,第320页。】,可见其所论前朝德运实因势利导而无定见,故所谓“辽为水德”之说未可遽信。(二)辽之传国玺诚为后晋末帝亡国时所献,但细审契丹皇帝关于传国玺问题的叙述,丝毫看不出有强调得于晋朝之意。如兴宗重熙七年(1038)“以《有传国宝者为正统赋》试进士”【《辽史》卷五十七《仪卫志三·符印》,第914页。】,又如宋人记道宗《传国玺诗》云:“一时制美宝,千载助兴王。中原既失守,此宝归北方。子孙宜慎守,世业当永昌。”【孔平仲:《珩璜新论》卷四,《丛书集成初编》排印《学海类编》本,北京:中华书局,1985年,第40页。原文称“神宗朝有使虏者,见虏主《传国玺诗》”云云,宋神宗当辽道宗在位之时,则此诗当为道宗所作。《珩璜新论》传本多有误“神宗”为“仁宗”者,致学界长期以来无法判断此诗之归属。今按此书在宋代开始即有两个不同的流传系统,另一系统书题皆作《孔氏杂说》(参见《四库全书总目》卷一二○《杂家类四》,北京:中华书局,1965年,第1037页),后者今存《宝颜堂秘笈》本,此处亦作“神宗”,与《学海类编》本《珩璜新论》同,而神宗朝正与孔平仲生平年代相合(1044-1102),综合判断“神宗”当为早期的文本面貌,“仁宗”则恐系传写致误。】其中反映出的只是辽帝对传国玺本身及其所含政治文化意义的看重,而非着眼于此宝的直接来源,故不宜将之视作辽帝自认传承晋统的依据。

更重要的是,此说存在一个十分明显却又很容易被忽视的问题:倘若辽承晋统,那么作为契丹王朝的建立者,阿保机的正统地位将成为无源之水、无本之木,这样的合法性叙述如何能够为辽朝人所接受?再进一步想,中国历史上似乎很少有哪个王朝的正统性是通过切断自身历史的开头,而将剩余部分与其他王朝进行对接来获得的【此处所谓“王朝”,专指具备中原皇帝制度(如国号、帝号、年號等)的汉式王朝,其中为北族所建立者,亦以其采行这套制度作为王朝历史之起始。】。因此,辽承晋统之说颇堪怀疑。

由于史料的极度匮乏,辽人关于本朝正统性来源的直接记载暂时还难以找到。不过,我们仍可在当时人的其他相关论述中略窥端倪。

辽代石刻材料中保留了不少关于契丹建国过程的叙述,多提到辽乃代唐而兴。应历十六年(966)《李崇菀为父彦超造陀罗尼经幢记》称“亡父当唐祚替陵,大辽启运”【向南辑注:《辽代石刻文编》,石家庄:河北教育出版社,1995年,第38页。】,开泰九年(1020)《耿延毅墓志》云:“当李唐末,会我圣元皇帝,肇国辽东,破上谷,乃归于我。”【向南辑注:《辽代石刻文编》,第159页。】太平七年(1027)《耿知新墓志》有类似的说法:“自唐末,会我圣元皇帝肇运,廓据辽东,致破上谷也。”【向南辑注:《辽代石刻文编》,第184页。】从中可以看出两点:其一,辽前期汉人已将国家兴起紧接于唐代衰亡之后;其二,太祖阿保机乃国运之开端。以上三者皆为辽前期墓志,此类叙述在辽中后期亦不鲜见。如咸雍八年(1072)《创建静安寺碑铭》:“今太祖天皇帝,总百年之正统,开万世之宝系,公族衍盛,枝叶芬茂。”【向南辑注:《辽代石刻文编》,第360页。】此碑今不存,传世录文稍有差异,其中“总百年之正统”一语有录作“绍百世之正统”者,似文义更胜,铭文明确点出了阿保机在辽朝正统性方面的地位,并强调其接续前朝(即唐朝)之统。大康七年(1081)《圣宗仁德皇后哀册》云:“秦汉已还,隋唐而下。我国迭隆,其贤相亚。”【向南辑注:《辽代石刻文编》,第393页。】此为皇后哀册,能够看出当时官方的叙述,亦将辽朝之兴直接隋唐。类似的记载还见于大安九年(1093)《景州陈宫山观鸡寺碑铭》:“历晋宋而下,迨隋唐以还,脉衍蔓延,周及华夏。我钜辽启运,奄有中土。”【向南辑注:《辽代石刻文编》,第452页。】此时已近辽末,契丹王朝上下以中原正统自居,故此碑宣称国运乃隋唐华夏血脉之延续。

从以上引证可以看出,终辽一代,当时人述及国运渊源,皆始自太祖,接于隋唐,而从未见有提及石晋者。与此相对应,目前所见辽人关于后晋的叙述皆为其乃辽所立,又为辽所灭。如保宁二年(970)《耿崇美墓志》云:“旋值嗣圣皇帝应援并汾,大兴甲马。送大晋之新帝,南上晟门;收全燕之霸王,北归上国。自此万方入贡,中夏来朝。……会同十年,先皇帝以嗣晋少主靡思报德,惟务享恩,遂乃领立骁雄,平定凶丑。”【向南、张国庆、李宇峰辑注:《辽代石刻文续编》,沈阳:辽宁人民出版社,2010年,第13页。】类似的说法还见于乾亨四年(982)《许从赟墓志》和统和十八年(1000)《高嵩墓志》【向南、张国庆、李宇峰辑注:《辽代石刻文续编》,第19、37页。】,言语之间颇有视石晋为辽藩属之意,近年出土的保宁六年(974)后晋末帝《石重贵墓志》更是将此种态度表达得淋漓尽致:“初高祖之龙飞晋阳也,苦于清泰之兵,有悬釜析骸之窘,殆将不振。大契丹嗣圣皇帝排大难而帝之于中夏,高祖德之,誓以子道自居,世世不绝。至六载,王惑于奸权之说,有大恩不报之义,乃弃约而息贡。嗣圣皇帝再耀武于夷门,遂迁王于辽左之东京。”【拓片见都兴智、田立坤:《后晋石重贵石延煦墓志铭考》,《文物》2004年第11期;录文见齐伟:《辽宁省博物馆藏石重贵墓志铭考释》,《辽金历史与考古》第4辑,沈阳:辽宁教育出版社,2013年,第303-304页。】此墓志乃辽“卢龙军节度推官、将仕郎、守右拾遗牛藏用奉命撰”,可以集中代表契丹官方对于石晋政权的定位,很难想象辽朝君臣会将其眼中“誓以子道自居,世世不绝”的后晋看作自身正统性的来源所在。

上述石刻中的文辞自然不能完全等同或上升到王朝正统意识形态的高度,但它们至少反映了当时人一种实实在在的历史体认。无论官方抑或民间,辽人始终视石晋为其藩属,恐怕不会将之作为正统性的由来,所谓“辽承晋统”之说实难成立,金元人揣度之辞亦未可轻信。与此形成鲜明对比的是,辽人每祖述其政权缘起为唐末陵替、皇朝始兴,有意无意间将阿保机建国与唐朝灭亡联系在一起,而忽略了其中的时间间隔。这种模糊的历史观念,在辽朝前期或许还只在汉人群体中流行,成为一种正统性叙述的潜流;逮至兴宗重熙年间,契丹王朝中央层面的正统化运动达到高潮,直承唐统的观念也逐渐得到统治集团更为广泛的认同,构成了当时对开国史进行改造的思想资源。以萧韩家奴、耶律谷欲、耶律庶成为代表的汉化契丹史官很可能正是从中汲取灵感,利用唐室倾覆之年与阿保机任可汗之年的“无缝对接”,构建出一套太祖元年(907)即已称帝建国的历史叙述【值得注意的是,经过改写的契丹开国年代所蕴藏的正统性问题在数百年后方才被再次唤醒。乾嘉时人焦循曾根据《辽史》所记阿保机称帝年代,提出“以辽继唐”的口号:“辽太祖以春正月即皇帝位,是年夏四月丁未,朱全忠废其主,自立为帝。是天以辽继唐也,与其以朱温继唐,不若以辽继唐。”(见《易余籥录》卷八,焦循撰,刘建臻点校:《焦循诗文集》,扬州:广陵书社,2009年,第778页)氏著《西魏书论》亦称:“辽之承于唐,传金及元,非宋所得而统也。”(《雕菰集》卷八,焦循撰,刘建臻点校:《焦循诗文集》,第153页)如此非同寻常的正统论说,在时人乃至今人眼中都未免有些离经叛道,但这可能正是当年重熙君臣所希望看到的结果。】。

四、结语:历史书写中的政治时间

因发生过重要政治事件而被赋予相应政治意义的时间节点,可以看作一种典型的政治时间。在实际的历史进程中,政治时间与具体事件的对应关系通常是确定不变的,读史者也往往习惯于从静态的、现成化的角度加以观察,故而正误与真伪成为研判某一政治时间的唯一标准和最终指归。不过问题却可能存在另外一种面向:一旦进入历史记忆与历史书写的层面,权力关系的消长、内部结构的调整、意识形态的更张等诸多因素,都可能导致关键的政治时间遭到改写,其所具有的意义与影响也会随之变化。换句话说,现实政治的不稳定性不可避免地带来了政治时间书写的易变性。与以往我们所熟知的历史文本、史事情节的局部改写不同,政治时间的牵动性、系统性更强,改写的成本也更高,需要一整套历史叙述的呼应与配合,唯其如此,政治时间一经改动,反而更不易为后人所察觉。这或许也正是传统政治史研究较少从动态的、生成的角度考察政治时间的根由所在。

一直以来,辽史研究者多倾向于将契丹开国年代问题看作中原、辽朝两类不同文献的系统性差异,认为二者存在着不可调和的矛盾,并力图作出非此即彼的判断与裁决。然而,这样的研究思路在无形之中忽略了兩种文献系统特别是辽朝文献自身的衍变、发展轨迹,导致阿保机建国当时的历史叙述一直处于被遮蔽的状态——如此接近历史现场的政治时间书写恰恰最能说明问题,也是融通不同文献系统的关键所在。

本文的论证表明,契丹开国年代问题的根源并非不同文献系统的方枘圆凿,而是辽朝后期史官对太祖时代历史的重构与改造。阿保机于神册元年(916)称帝建国,契丹王朝官方文献系统在很长一段时间里保留了与此史实相对应的政治时间,正可与中原文献系统的记载相互印合;直至兴宗重熙十三年(1044)纂修《遥辇可汗至重熙以来事迹》时,出于王朝汉化渐深以后对正统性、合法性的强烈诉求,史官将契丹开国年代提前至阿保机即可汗位之公元907年,并创造出“太祖某年”这样从未实际行用过的无年号纪年形式【周秦时代以王号纪年,至汉武帝始启用年号,并将其固化为古代皇帝制度的基本内容,从而形成了此后中国历史的主要纪年方法。近来有中古史研究者指出,十六国北朝及唐代曾多次出现弃用年号而改以王号纪年的反常情况,究其背景皆与当时政权复古崇周以宣示合法性有关(参见徐冲:《中古时代的历史书写与皇帝权力起源》单元一第三章《西魏北周无年号纪年考》,上海:上海古籍出版社,2012年,第44-65页;孙英刚:《神文时代:谶纬、术数与中古政治研究》下篇第三章《无年号与改正朔:安史之乱中肃宗重塑正统的努力》,上海:上海古籍出版社,2015年,第371-400页)。与这些情况不同,《辽史》所见无年号纪年并非阿保机时代所实际行用之法,而完全出于后来史官之建构,或亦可为古代纪年研究补充一个别开生面的案例。】,将原本明确清晰的开国年代涂改殆尽,形成了新的政治时间书写以及与此相配合的一整套历史叙述;此后道宗、天祚朝两度修史,皆因袭此叙述框架而加以续补,至后世金、元两代累修《辽史》亦无所改更,最终定格为我们今天所看到的模样。尤须注意的是,本文所论开国年代之改写,其实只是辽朝后期重塑开国史乃至整个建国前史叙述的冰山一角,契丹王朝历史叙述所存在的全局性问题还有待研究者们开展长期而深入的探索。

附记:拙文完稿后获见耿涛博士《耶律阿保机建国问题研究》一文(中央民族大学博士学位论文,2018年5月26日通过答辩),其中亦设专章对学界有关契丹开国年代的成说提出质疑,然所据史料、考证过程、最终结论皆与拙稿大不相同。本文未便予以正面讨论,读者可自行参看。

【责任编辑 孙 齐】

作者简介:苗润博,北京大学历史学系博雅博士后、助理研究员(北京 100071)。

基金项目:本文系国家社科基金青年项目“基于文本批判的契丹早期史研究”(19CZS057)、中国博士后科学基金第12批特别资助(2019T120007)的阶段性成果。

① 参见《辽史》卷一《太祖纪》校勘记七,北京:中华书局点校本修订本,2016年,第14页。此说之首倡者为日本学者松井等《契丹勃兴史》(原载《满鲜地理历史研究报告》第1册,东京帝国大学文科大学,1915年,第249-251页),20世纪50年代以后逐渐成为学界的主流观点,相关学术史梳理参见刘浦江:《契丹开国年代问题——立足于史源学的考察》,《宋辽金史论集》,北京:中华书局,2017年,第28-30页。

② 刘浦江:《契丹开国年代问题——立足于史源学的考察》,《宋辽金史论集》,第10-32页。