“美丽乡村”背景下云南山地乡村景观规划策略研究

刘睿琦 叶喜

摘要:随着“美丽乡村”建设工作的深入展开,云南山地乡村景观环境的整体改善与发展已经成为造福云南人民至关重要的一环。目前,生产景观规划落后、生态景观破坏严重、人文景观改造千篇一律等问题阻碍着云南山地乡村景观的发展。本文通过分析美丽乡村的大背景,对云南山地鄉村景观发展的制约因素进行研究,提出云南山地乡村景观发展策略,并以云南红河州元阳县新街镇箐口哈尼族民俗村为例进行具体规划设计,提出箐口哈尼民俗村现状问题和解决策略。文章探讨民族文化在景观规划中的传承与融合,并对云南山地乡村景观整体规划进行总结与前景展望。

关键词:景观规划;美丽乡村;山地乡村;云南省;箐口哈尼族民俗村

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.05.015?中图分类号:TU982.29

文章编号:1009-1483(2019)05-0100-09?文献标识码:A

Landscape Planning of Mountainous Villages in Yunnan under the Background of "Beautiful Countryside": A Case Study on Qingkou Hani Folk Village, Honghe Prefecture

LIU Ruiqi, YE Xi

[Abstract] With the deepening of the construction of "beautiful countryside", the overall improvement and development of Yunnan mountain and rural landscape environment has become a crucial link for Yunnan people to benefit. At present, the problems of backward production landscape planning, serious ecological landscape destruction and monotonous cultural landscape reconstruction are still hindering the development of Yunnan mountain rural landscape.Through the analysis of the background of the beautiful countryside, restricting factors to the development of Yunnan mountainous rural landscape, rural Yunnan mountainous landscape development strategy is put forward, and the new town of Yunnan Honghe Yuanyang County of well-known Qingkou Hani Folk Village as an example for detailed planning and design, puts forward Qingkou Hani Folk Village current situation and solving strategy. This paper discusses the inheritance and integration of national culture in landscape planning, and summarizes the overall planning of mountainous rural landscape in Yunnan and looks forward to the prospect.

[Keywords] landscape planning; beautiful countryside; mountainous country; Yunnan Province; Qingkou Hani Folk Village

引言

美丽乡村是在中国共产党第十六届五中全会确定建设社会主义新农村的重大历史任务时提出的,具体要求包括“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”。在美丽乡村实行以来,我国乡村景观有了日新月异的变化,例如通过旅游景观、民俗景观开发增加乡村人民经济收入等。但随之而来的乡村景观城市化问题愈发严重,生态景观遭到严重破坏,各民族传统的物质文化遗产与非物质文化遗产保护都在一定程度上受到影响。因此,探索出一条以保护山地乡村自然环境为首要前提,尊重地域文化为设计原则,改善山地乡村人民生活环境为根本目标,带动山地乡村人民经济发展为最终要义的可持续发展之路刻不容缓。我们必须明确乡村景观已然成为中国实现全面小康社会的“短板”。乡村美,中国才能美;乡村强,中国方能强[1]。本文以云南省红河州元阳县新街镇箐口哈尼族民俗村为例,分析其现状与突出问题,并对云南山地乡村景观设计要素、景观规划原则及景观规划内容进行详细的研究与总结。

1“美丽乡村”大背景

1.1把握“美丽乡村”发展主旨

云南民族村落景观规划首先要把握大格局。美丽乡村建设既是美丽中国建设的基础和前提,也是推进生态文明建设和提升社会主义新农村建设的新工程、新载体[2]。在党的十九大报告中习近平总书记提出“实施乡村振兴战略,要坚持农业、农村优先发展,加快推进农业、农村现代化;要坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路”。美丽乡村不仅要美外在,更要美发展,需要我们深入理解民族文化内涵,从经济、政治、文化等多个方面考虑山地乡村景观的规划,将少数民族乡村景观发展认识提升到更高的层面上。坚持可持续发展,时刻秉承尊重自然、顺应自然、保护自然的基本发展理念。积极探索符合各乡村景观特色的可持续发展之路,避免造成乡村景观千篇一律现象。真正从改善乡村人民的生活环境入手,将美丽乡村主旨渗透到山地乡村景观规划的实处。同时平衡开发与自然的关系,使规划适宜他们生产生活的景观环境。

1.2美丽乡村建设与特色民族村落保护与发展的互动关系分析

美丽乡村建设要求在发展过程中统筹城乡一体化建设。首先推动资源的合理流动,由城市带动乡村,工业反哺农业,实现城乡的协调发展。其次,要从根本上提高农民的生活水平和推动精神文明建设,积极促进农村经濟、文化全面发展,努力完善乡村公共设施,从而达到建设秀美乡村景观的最终目标。

建设美丽乡村从一定程度上促进了特色民族村落的经济转型。随着现代城市化和工业化进程的加快,特色民族村落因独特的民族文化氛围且开发成本相对较低吸引了众多投资项目,但以效益为首的发展模式对特色民族村落的自然和社会环境造成了巨大破坏。而美丽乡村建设倡导发展生态农业与以效益为首的发展模式有着根本的不同。其发展模式是经济建设与环境保护呈协调可持续发展状态,既提高了生产效率,又减少了对自然的破坏。同时美丽乡村建设倡导发展新型体验式农田景观和文化旅游,极大地改变了原有单一的农村经济结构,激活了经济形式,增加了村民的收入,进而使村民也更加注重保护村庄的自然环境和人居环境,促进民族特色村庄的建设和发展。

2云南山地乡村景观发展的制约因素分析

2.1山地地形开发难度大,交通不便

云南的山地景观以山为骨,以水为脉,伴着气候的多变,形成坡度陡峭、起伏大、沟壑纵横的自然分布特点。其形态多样,规模大小不尽相同,传统村寨地形复杂、地貌及地质条件多变,造成交通不便,开发难度大,严重地限制了云南整体乡村景观发展的脚步。层层大山阻挡村寨信息获得、道路艰险大型运输车辆无法到达、山地地形复杂延长材料运输时间等因素困扰着云南乡村民族村落景观整体发展。

2.2各民族村落间发展失衡,贫富差距大

云南由于民族众多,各民族的信仰与生活习惯不同,部分传统民族村落中村民思想过度保守,安于现状;村落地理位置偏远,难以追赶位置优越村落的发展步伐;村落间民族文化差异大、不相容的现状问题,使云南乡村景观发展不平衡。造成村落景观现状落后,村民回避发展或暂缓发展,导致与发展迅速的村落差距越来越大而失去信心,陷入发展更加缓慢的恶性循环中。这提示我们一定要注重解放村民的思想,激发村民的市场竞争意识,鼓励村民大胆发展。

2.3乡村景观发展资金投入不足,发展机制不灵活

村庄贫穷落后,旅游开发和招商引资是改变的有效途径。发展旅游业需要大量的资金投入,而云南省每年在民族村寨景观保护和旅游开发方面的投入少于其他的旅游大省。例如四川省在基础设施建设方面以大创意、大品牌带动旅游的开发建设,交通部门通过融资在九寨黄龙景区建设九黄机场;大九寨国际旅游开发公司的门票发展费用所需资金20亿元,都是通过门票质押的方式获得了银行贷款,后门票收益成三倍翻涨。相比之下,云南省的少数民族村落保护与旅游开发缺乏政府保护的优惠政策,机制不够灵活。同时部分村落村民也尚未把保护和发展传统村落作为发展乡村经济的重要资源和动力源。

2.4认知面窄,宣传力度不够

目前云南少数民族村落留给人的认知仍停留在偏远山区、人民生活贫穷原始落后的感知中。但随着近些年云南省大力发展旅游,很多到云南游玩的游客切身体验到少数民族村落的民俗、民风,并对其富有民族特色的建筑给予极高的评价,对当地的自然山水、民族文化赞叹不已。比如云南九乡风景区是以神秘莫测的溶洞景观为主的国家4A级景区,然而因宣传力度不足,导致其距石林风景区仅仅只有38公里,但知名度却远不及石林。尽管当地旅游公司大多将石林、九乡规划为一日游线路,但仍有很多宁愿选择单独游玩石林也不会选择九乡的游客。因此提高思想高度与认知面,加大宣传力度是发展云南乡村景观的重要一环。

3云南山地乡村景观发展策略研究

3.1坚持保护和恢复乡村绿地景观是乡村发展的永续保证

绿水青山就是金山银山,坚持保护和修复绿地景观是整个乡村景观规划的基础和重中之重,只有将资源保护好才能上升到发展的层面。把握土地资源现状,分析绿地景观的整体环境进行规划。首先,由于云南大部分山地地形地貌是垂直分布,进而造成斑块零散的现象。要在保护景观多样性的前提下尽可能将自然零散斑块融入整体景观,将类似功能斑块整合通过道路系统串联成廊道。其次,乡村内部景观应尽可能选择当地树种,因地制宜造景,以功能性为主,美观性为辅,为乡村人民生产生活需要提供服务。最后,由于外部大面积基质性景观资源丰富,但与乡村的连接性不够,景观的敏感度较高,具有生态不稳定性,因此应在乡村边界种植植被保护带形成天然屏障,增加乡村景观与周边基质性景观的连接性,对生物多样性的保护也有很大益处。同时要对基质性景观进行合理开发和利用。

3.2富有活力的田园景观是乡村农业与旅游业发展的最终归属

通过对比,云南大多数山地乡村都具有相当面积的生产性田园景观,与自然环境、聚落空间三者之间有着紧密联系。特色田园乡村的建设不应是一次性的形象工程,而是要以激发乡村的内在发展动力,使之可持续发展为主要目标[3]。可以尝试利用农田景观的肌理、色彩彰显乡村景观的独特之处、调整乡村景观的空间结构、带动旅游业的发展。农田的肌理和色彩能够通过作物的选择、栽培的手法、山地地貌的多变营造虚实景象等途径实现。如水的柔美灵动、山的苍翠巍峨、石的粗糙厚重、草的柔软细腻和树干的挺拔刚劲。这些元素共同展现了山地乡村农田肌理的趣味和内涵[4]。例如云南罗平油菜花3、4月份正是成熟收获的季节,层层叠叠的油菜花田一眼望不到边,吸引着大批的游客前来游玩。油菜花田对外开放不仅促进了当地旅游业的发展,也带动了油菜花附属产品的销售。同时可以增加体验式的农田作物种植活动,使游客从千篇一律的城市生活中解放出来,体会乡村景观的淳朴之美。

3.3因地制宜开发,强调发挥各民族村落特色

规划中应坚持把传统村落保护与开发利用有机结合起来,在保护的基础上,抢救挖掘历史文化遗产,利用各村的特色资源,开发传统产业,发展生态农业、生态旅游,以此形成保护、整治、开发的良性循环[5]。云南是我国从20世纪80年代开始就备受关注的旅游开发地区。云南少数民族风情旅游在社会主义新农村建设的大环境下是云南省推进新农村建设的必经之路。但作为旅游开发的先行者,利益优先的现象频频出现,我们必须摸索出一条合理的建设开发之路。笔者认为各村落建设需因地制宜,而非争相模仿,注重保护和宣传本民族的民族文化、风俗习惯,各民族村落找准自己独特的发展渠道尤为重要。例如云南大理州宾川县平川镇朱苦拉村有着中国最古老的咖啡林,保存着中国咖啡的百年文化。该村通过与云南后谷咖啡有限公司的合作,成为后谷公司的咖啡原材料生产基地,不仅提高了知名度也提升了村民的经济收入。

3.4注重多渠道融资,强调市场化运作

在“美丽乡村”建设如火如荼的今天,对于村落开发中的投资渠道问题,加大当地政府对村落的直接投入无疑是首选的方法,但其远远满足不了开发的需要,仍需通过进行市场化运作,多渠道融资来实现[6]。促進云南农村景观发展的重要途径是实行市场化经营,寻求多渠道投资。在发展过程中,由于资金短缺、投资不足等原因使一些少数民族村落处于弱势地位。如果能够把相邻的、有发展前景的村庄联系起来,共同调动资金和人才资源,乡村景观建设的力度就会大大增强。

3.5乡村人文景观是乡村聚落景观更新发展的重要依托

民族文化是人民在长期生产生活积淀中形成的,集物质和精神文化为一体的财富集合。乡村不同于城市的营建规制,在皇权不下县的乡村地区,聚落的形成和发展多缘于内生性[7]。各民族之间的特色文化是进行云南山地乡村景观规划中必须考虑的因素。但目前很多传统民族文化内涵已经被迫转变。云南红河州哈尼族的“苦扎扎”是非常重要的传统节日,节日中会有打磨秋和打秋千的仪式,磨秋和秋千不多不少摆放12天才可进行仪式下一步。在旅游体验中,很多游客竟然将磨秋当成游戏设施玩耍逗闹,表现出对民族文化的不尊重。例如一次“红河州旅游节”游客打磨秋体验时嬉戏,将还不满12天的磨秋打掉了,这对当地人来说是非常不吉祥的。此事件让我们感受到传统民族文化被轻视的情况是广泛存在的,更令我们意识到,若不及时处理民族文化与乡村发展的关系,会在不知不觉中失去很多珍贵的民族文化遗产。同时促使我们思考,随着时代的变化,如何能够在保护传统文化的同时跟上时代的脚步。

4案例分析——云南省红河州箐口哈尼族民俗村山地乡村景观规划设计研究

4.1箐口哈尼民俗村简介

箐口村位于云南省红河州元阳县新街镇南部,距元阳县城37公里。全村最低海拔1500米,最高海拔1650米(见图1)。箐口村地区农业以种植传统水稻为主,由于处于高寒山地,土壤中有机成分过低,土层瘠薄,导致农作物产量少。但随着哈尼梯田知名度的提高与民族风情旅游热的升温,旅游业逐渐成为箐口村支柱产业。箐口村是中国大力推进旅游发展过程中,政府借助民族文化资源进行乡村旅游开发的典型村寨[8]。

4.2箐口哈尼族民俗村山地乡村景观现状问题研究

4.2.1村落整体布局混乱,缺乏哈尼族民族特色

调研发现箐口村整体规划混乱,功能分区不明确,村落需要完善规划导则。尤为突出的问题包括建筑间距过小,部分建筑间距只有半米,导致室内采光不足,居住体验不舒适(见图2);箐口村被当地政府列为示范民俗村,而村口建设混乱,除箐口民俗管理委员会的字样外,完全无法辨认是民俗村的入口(见图3);村中举行仪式活动的广场就在村民居住区旁,无疑会干扰居住者的休息;展示民俗文化的人文景观只有元阳县民俗文化陈列馆,馆内只陈列部分图片和少许生活用品;村口有一小块展示牌用来介绍寨神林,然而周边树林众多并不能分辨寨神林是哪一片。整个村落呈现出布局混乱、功能分区不明确的状态,亟待完善规划导则,有重点地进行编制,合理划分控制性内容和引导性内容,提高规划的可行性,将规划内容落实到村落建设和整治的具体工作中[9]。

4.2.2基础设施原始,村民生活不便利

村内的排水系统仍运用最原始的形式,依靠地势高低在道路表面挖出众多小凹槽进行排水,凹槽排布毫无秩序(见图4)。这不仅影响美观,产生异味,还造成村内凹槽纵横。同时村内的休息空间只有民俗陈列馆旁的两个小亭子,除此之外整个村子未见一处休息空间,更无其他景观小品可言(见图5)。哈尼族传统建筑蘑菇房的主结构是由土基墙、竹木架和茅草顶构成,但是这种房屋不如砖房经久耐磨、舒适性高,部分村民家的房屋已经达到危房的标准,严重影响村民生活居住。科学改造村内各功能景观规划,完善基础设施是改善箐口村村民生活条件、加快箐口村经济建设的当务之急。

4.2.3看似商机滚滚的梯田景观,是令人担忧的哈尼人民温饱问题

梯田景观是元阳发展旅游业的关键。梯田种植最初是哈尼族人民吃饱饭的根本,而现在意义已发生变化。通过箐口村村民了解到,目前耕种梯田所带来的经济收入非常微薄,平均每家只有一亩左右的耕种面积且产量不高,全年每亩地收入只有1200元左右,而一家5口人每年的花销大约需2万元,很明显梯田本身解决不了全家人的温饱问题。而政府并未将梯田带来的旅游经济效益补贴给村民,旅游业的发展带来的只是有私家车的村民可以在旺季外出拉游客或是售卖民族元素小商品获得收入,且并不可观。村民们在外来力量推动的开发过程中基本处于被动参与的状态,经济收入没有得到实质性的增加,甚至还有许多矛盾发生[10]。当笔者问及为什么还要坚持耕种梯田时,村民们说“梯田是祖祖辈辈传下来的,不想在我们这一辈断了”。这不得不让我们担忧,梯田究竟还能耕种多少年?国家提倡的美丽乡村,是否真正可以带领村民过上好日子?而梯田景观当前的价值仅仅是推动当地的旅游发展,而这发展中真正为村民带来的福祉却很少。因此,如何真正改善村民的经济收入、保护和传承梯田景观面临非常严峻的考验。

5箐口哈尼族山地乡村景观规划策略

5.1完善村落整体布局,提高梯田使用价值

通过对空间布置的最佳格局分析总结,可以发现大集中和小分散结合在一起共同作用的模式拥有多种优势,是景观的空间布局和景观分类理论的核心[11]。首先按照建筑排布确定景观用地面积,认真分析山地景观的地形地貌、有利因素和不利因素等。其次把握村落整体功能分区,划分好动静功能区,将现有的居民区与活动广场做适当调整。但考虑到哈尼族人民生活习惯,为便于村民交流,不要将活动场地与居住区分隔太远。同时规划中要增加村落人文景观的占地面积,深化展示细节,充分体现哈尼族民族特色。

红河州箐口民俗村哈尼族的农耕形式以水稻为主,“江河—梯田—村寨—山林”为一体的成熟生态循环系统构成了优美的景观肌理,随着时间的流逝形成了独具特色的农田景观。已经具有宏大规模的梯田是箐口村吸引外来游客的主要产业,但梯田有水时景色最美,無水时游客明显减少。为了改善梯田带来的经济效益,可以开展季节性作物种植,形成多元化的农田景观尤为重要,比如种植向日葵、棉花等。因此确定特色农业产业发展方向,开发乡村旅游,展现经济发展前景,营造生机勃勃的乡村农田景观是当前乡村景观发展的价值所在。

5.2健全人文景观建设,注重哈尼文化传承、传播

5.2.1历史与现实有机结合动态发展

任何一种传统文化保存与传承必然要和现代文化相结合。要求我们确立文化作为乡村发展的精神内核地位,有所选择和有所放弃,从历史保护角度解构文化的精神,从现代生活角度过滤文化的糟粕,从经济效益角度挖掘传承的亮点,从社会效益角度去遴选文化的精华[12]。箐口村建设民俗陈列馆是保护和宣传民俗文化的举措,但陈列馆只是简单的陈列几张照片、几件生活用品,内容空洞,宣传作用可见一斑。可利用全息投影和VR等现代技术手段展示民俗文化内容,全方位增强游客视听体验。在规划上将箐口民俗村的人文景观在平面图中动态连成体系,设立多处民俗体验馆、民俗手工艺品售卖馆等,让游客近距离体验民俗文化,接触民俗文化传播者、民族手工艺品制作者等。乡村聚落是一个不断延续与改造的过程,在历史与现实之间得到了有机的延展[13]。通过对传统建筑的理解与对地域文化的剖析,合理地将人文景观进行修复或是再利用,并与当地的农田景观、绿地景观、生活景观等其他景观共同构成一个和谐的景观整体。

5.2.2协调旅游开发与地域文化的关系

红河州箐口村哈尼族以其独特的梯田景观与少数民族的特色民族文化吸引着世界各地的旅游和摄影爱好者慕名而来,但在旅游业蓬勃发展的今天,旅游开发与地域文化间的冲突开始逐步涌现,使我们意识到平衡二者之间的关系尤为重要。例如箐口村哈尼族的寨神林是哈尼族神圣空间的代表。在村落旅游开发建设过程中,旅游规划局专家设计在民俗村寨神林的旁边修石板路美化空间,而这一举措实施后,村内接连有人离奇去世,这使当地人认为是修路扰乱了寨神林中的神明,最后村寨人集体将这条路堵上了。这使我们认识到地域文化是吸引外来游客的关键,但必须在尊重地域文化的前提下进行旅游开发才是乡村发展的可持续之道。

5.3加强基础设施建设,优化传统民族建筑形式

基础设施建设是“美丽乡村”建设的根本。例如村落电线网络纵横,需重新整理排布,可顺应街道走向采用线性和树形结构布局,主干电缆应沿村庄主干道布设,同时考虑向综合数字网ISDN、ADSL的逐步过渡和信息网的统筹规划[14]。

哈尼族传统民族建筑过于原始,部分建筑已达到危房的评价标准,需进行改建甚至重建。由于村民思想被传统观念束缚,多数村民对改建持观望态度。目前政府部门已按住房面积,以每平方米45元的标准,对箐口村村民改建蘑菇房予以补助[15]。笔者认为还可在改建过程中,将蘑菇房的部分结构进行调整以改善居住环境,但仍然保持蘑菇房外部面貌原样,尽可能保护蘑菇房不被现代砖瓦房取代。同时可以通过引导村民体验样板房,尝试接受改建(见图6)。政府可以为赞同改建的住户进行首批改建,引导住户积极参与设计并提出改造需求。样板房改造完成后,邀请其他村民参观体验,通过体验获得其他村民的认可。

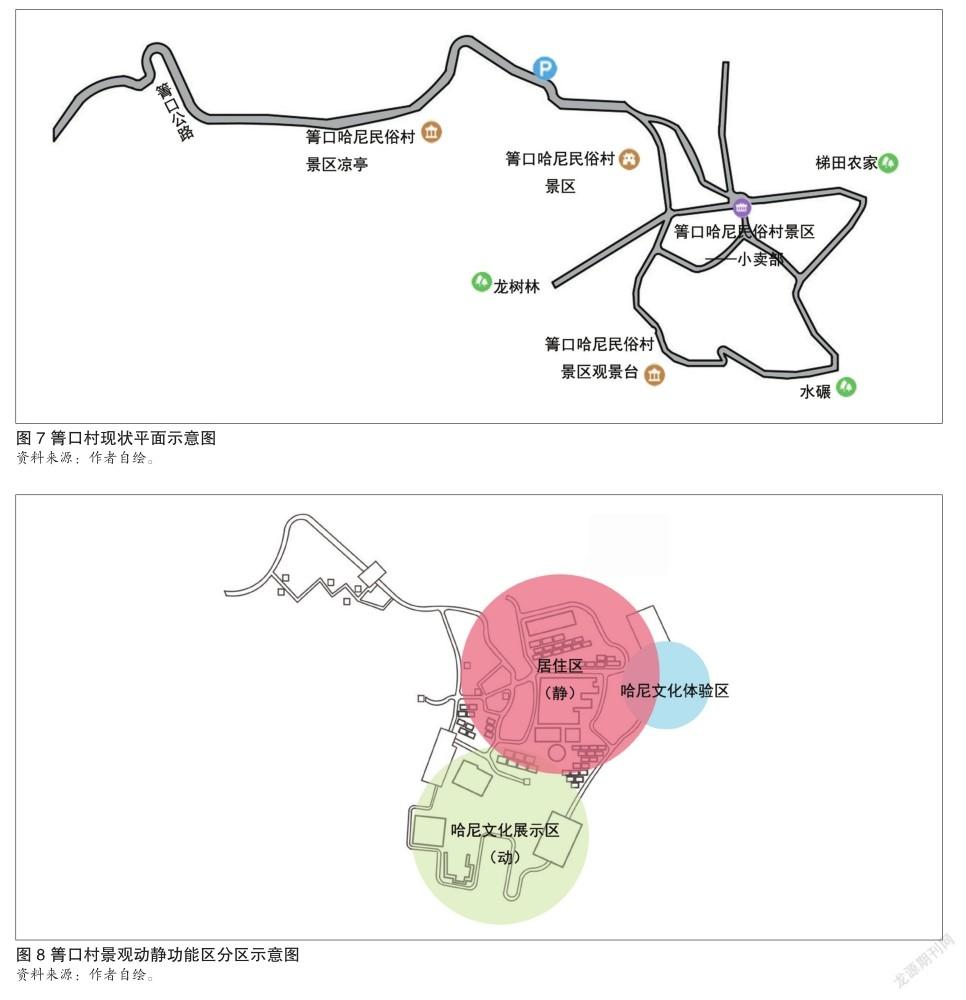

6箐口哈尼族民俗村景观规划设计

根据村寨现状,以及前文提出完善村落整体布局、提高梯田使用价值策略的出发点,设计将村落根据动、静功能进行了大格局的区域划分(见图7、图8)。由于村落住户住宅多数聚集在村落北侧,在不改动建筑基址前提下,将村民居住与活动的“静”区设计在北侧。改变村民活动中心,将其迁址到居住区附近,被居民住宅围绕,方便为村民服务。同时在靠近村民服务中心的位置设立村寨传统建筑展示馆,目的在于保证村民正常的居住生活条件不被旅游开发影响,既能够起到展示作用,又限制了游客深入到居民区内部,避免打扰村民正常生活。

村落东北方向设立农耕文化梯田耕作体验基地,这一区域靠近居住区,既满足村民正常耕作需要,又可以满足下方“动”区游客不通过居住区,直接移动到梯田体验基地。笔者经过考察发现,箐口村附近梯田虽景色优美游客络绎不绝,但为梯田慕名而来的游客却不曾知道梯田的由来和耕种的复杂程度,仅仅只是单纯的拍拍照。为此设立农耕文化梯田耕作体验基地,不仅满足游客对梯田文化的认知又可体验耕种梯田的乐趣,了解当地“稻鱼鸭”高产创建模式。而对于村落而言,在此设立水稻大米售卖点,增加大米的售卖渠道,可提高村民经济收入,是双赢的结果。

为加强箐口村人文景观建设,注重哈尼文化传承、传播,应设计多种文化展示景观,将箐口村哈尼文化展示内容分布在村落多处地点,形成清晰的链接体系(见图9)。

(1)哈尼手工艺售卖中心。应设置在进出村落游览的路线上,并集中规范。经调研发现现箐口村手工艺品售卖不成体系,多为妇女沿街售卖。这不利于景区管理,同时无法保证货品的质量与品种。将哈尼手工艺品销售点集中起来,既可以使想要买纪念品的游客有处可寻,又可以完善村落旅游手工艺品管理体系,确保手工艺品的质量和种类。

(2)哈尼民俗文化陈列馆。将进村第一个展示民俗文化的空间设计为民俗陈列馆,其为哈尼文化系统展示的重要渠道,不仅可以展示哈尼各类民俗器物,还可以开发具有艺术性和代表性的民俗文物现代工艺品,甚至可以开展民俗文化交流活动,帮助哈尼文化多渠道传承。

(3)哈尼传统节日民俗展示广场。将紧挨民俗文化陈列馆设计为哈尼传统节日民俗展示广场。哈尼族具有“十月年”“程扎扎”“龙笆节”“玛主节”等民俗节日,每一个民俗节日都代表一种美好的祝福或庆贺。这是哈尼族独有的民族文化特色,也是哈尼文化的又一张名片。

(4)哈尼民族文化VR体验馆。VR是虚拟现实在目前非常成熟的仿真技术,通过与高科技相结合展示哈尼民俗文化,让游客真切体验哈尼文化,拉近哈尼文化与时代的距离。

(5)哈尼哈巴传播中心。顺着哈尼民族文化VR体验馆可到达哈尼哈巴传播中心。哈尼哈巴是哈尼族传统的艺术,是一种带有叙事性的无伴奏说唱,是远古时期保留至今的最早文学样式。由于哈尼族没有文字,哈巴是将哈尼族历史不断传承下去的关键。因此哈尼哈巴文化传承中心的设立尤为重要。

(6)哈尼文化展示广场。广场设立在农耕文化梯田耕作体验基地的东北方向,穿过梯田体验基地将“动”区连成线,增加哈尼文化传播途径。

规划将多种形式的哈尼文化展示空间串联起来,丰富箐口村整体文化空间布局,使哈尼文化有效传播与展示,提高当地村民对民族文化的保护与传播意识,增加哈尼文化的传播途径,吸引更多的人来到箐口村,以此提高箐口村经济效益。

7总结与前景展望

本文以美丽乡村为背景探讨云南山地乡村景观的规划内容,提出其发展的制约因素,分析目前云南山地乡村景观发展中追赶城市化进程、模仿其他乡村改造模式、政府与乡民间缺乏沟通强制改造等现象,并以云南省红河州箐口哈尼族民俗村为例提出箐口村的发展问题并制定策略。笔者认为规划者应走进山村,了解当地文化、自然特点、生产生活方式等可能影响景观布局的因素后,对原场地进行重新分析与测量,再以理论知识为基础找出适合当地景观规划的方式。中国的山地面积占国土面积的三分之二,还有很多山地落后乡村得不到发展。在加强景观的数据勘测分析,扩大景观的研究范围与理论深度、增加各民族文化对山地乡村景观规划的影响等方面都还有很大的研究空间,可谓任重而道远。希望通过本文研究能够对全国山地乡村景观的建设起到参考借鉴作用。

参考文献:

[1]同济大学城市规划系乡村规划教学研究课题组.乡村规划:规划设计方法与2013年度同济大学教学实践[M].北京:中国建筑工业出版社,2014.

[2]王卫星.美丽乡村建设:现状与对策[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2014,53(1):1-6.

[3]黄勇,潘奕巍,严寒.田园为底、特色为脉、富民为本——以常州市回民村陡门塘特色田园乡村规划为例[J].小城镇建设,2018,36(10):21-26.doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2018.10.004.

[4]陈冬晶,张建华.农田肌理在农业休闲景观中的营造[J].上海商业,2010(9):57-59.

[5]唐孝祥,曾令泰.政府在村民自发保护与发展传统村落中的稳定秩序职能探析——以广州市从化区为例[J].小城镇建设, 2018,36(5):106-112.doi:10.3969/j.issn.1002-8439.2018.05.016.

[6]李楠.新农村建设背景下云南少数民族村落的保护与旅游开发研究[D].昆明:昆明理工大学,2009.

[7]何依,孙亮,许广通.基于历史文脉的传统村落保护研究——以宁波市走马塘村保护规划实施导则为例[J].小城镇建设, 2017,35(9):11-17.doi:10.3969/j.issn.1002-8439.2017.09.001.

[8]巴丹.元陽县箐口村旅游开发利益博弈的人类学分析[D].昆明:云南大学,2013.

[9]赵之枫,赵欣晔.面向实施的村庄规划导则研究——以全国村庄规划试点村北京市门头沟区炭厂村为例[J].小城镇建设,2018,36(8):68-73.doi:10.3969/j.issn.1002-8439.2018.08.010.

[10]马翀炜.村寨主义的实证及意义——哈尼族的个案研究[J].开放时代,2016(1):206-221.

[11]郑洋子,田朋朋,刘恩亮,等.山区乡村规划与发展[J].家具与室内装饰,2017(6):72-74.

[12]王金瑾,原煜涵,张晓巍.文化传承视角下的自然村落美丽乡村建设实践——以新疆东地村为例[J].小城镇建设, 2018,36(7):26-34.doi:10.3969/j.issn.1002-8439.2018.07.004.

[13]施俊天,刘益良.山地环境的乡村景观理路——意大利基安蒂地区乡村景观理念对我国的启示[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2016,16(3):75-83.

[14]于真真.山地型乡村景观规划研究——以莱芜市王石门村为例[D].泰安:山东农业大学,2008.

[15]马翀炜.文化符号的建构与解读——关于哈尼族民俗旅游开发的人类学考察[J].民族研究,2006(5):61-69.