论文徵明的兰亭情结

摘 要:这篇文章通过对文徵明的艺术创作中关于“兰亭”题材进行统计,发现文徵明在艺术创作中十分热衷于对“兰亭”的表达,在其艺术中关于“兰亭”意向的表达就多达12次。针对这一现象,本文展开研究。本文研究的主要目的在于探讨文徵明对于“兰亭”题材创作和热衷的原因,以及文徵明通过对“兰亭”的艺术创作所表达的志趣。本文以艺术社会史为主要研究方法,结合文学史、图像学和艺术心理学的研究方法,分析在他的艺术创作中反复显现“兰亭”这一题材的原因,并深入探讨绘画内容背后的象征意涵。通过这类研究,不但看可以看到“兰亭”这一源于文本的意象在画家笔下的表现,更能够认识到文人画家的心理追求、审美倾向。

关键词:文征明;兰亭;兰亭绘画

一、兰亭之渊

“兰亭”这一名称的来源是相传在春秋时期,越王勾践曾将兰花遍植于亭子附近,而在汉代时就曾在这里设立驿亭,故因此而得名。地理意义上的兰亭仅在东晋一代就有过三次迁址,事实上作为名胜的兰亭是常迁的。兰亭于南朝后期再次迁入鉴湖之中的兰渚之上;北宋末年迁入距离天柱山三十多里远的天章寺;直至康熙时,兰亭才出现了现时的规模与格局,但此时的兰亭无论是从景致上还是地理位置上都早已不是王羲之笔下的兰亭了。《兰亭集序》的诞生无疑是中国的文化史上的一个重要事件,其对中国后世的文化进程和文人的精神世界产生了深远的影响。俨然,后世文人心目中一种无法超越的向往是“兰亭”;正是这种向往所蕴含的魅力引得历代文人不断追慕,从而使“兰亭”这一名词不断在后人的诗、词、书、画中被表述和重述。在历史的传承中,“兰亭”这一名词中又沉积了许多特定的含义,不再仅仅以单纯的地理名词而存在。

“兰亭”代表的是山水之乐,文人雅士们在自然山水中寻求畅快与自由,清幽自得;“兰亭”代表的是一种天人合一的心灵体验,形而下的山水中获得形而上的体验;“兰亭”所代表的是诗与酒的奇妙融合,一种饮酒于腹、挥墨于纸的情怀;“兰亭”所代表的是生死之悲,用哲人的真诚去面对生与死。不同时代的文人谈及“兰亭”时一定是带着自己所特有的情怀的,而这样一个过程正是对于“兰亭”的重塑的过程。反复的重塑与渐变的重塑之间的复杂演进,也就构筑了“兰亭”这一意象的特定生命痕迹,从单纯的地理意义演化为一种具有多重含义的“文化复合体”,也就实现了“兰亭”从地理到文本的跨越。“兰亭”确实是一方可以恣意生活、暂避尘世纷扰的净土,成为后世文人心目中无比神往的圣地;以及在《兰亭集序》中所蕴含的关于经世致用的理想与生不逢时的现实之间的冲突、生与死的深刻思考,引得后世文人不断产生思考与共鸣,也更加深刻的刻印于后世文人、艺术家的心灵,启迪他们的创作感官。

二、文徵明的兰亭志趣

当《兰亭集序》的波澜延及艺术领域时无疑成为艺术史上的重大事件,以至于在艺术领域出现了种种关于《兰亭集序》的临、摹、刻、写等;在绘画史上,题材为《兰亭集序》或由其引申意义的图像浩瀚如烟。明代文徽明,可以说是研究“兰亭”的大家,他同时在书画两个方面对《兰亭集序》进行艺术创作,而且还参与历代关于“兰亭”题材的书画作品的鉴定活动。由于内心的深处“兰亭情结”的作用导致了文徵明多次在其艺术创作中书写与绘画中的复现,而这种复现都是对于“兰亭”之中所蕴含的风雅生活的向往、对于隐逸生活的回归,更是文徵明自由灵魂的栖居之地。

在《文徵明年谱》中记载了,从弘治乙卯(1495)始,至嘉靖壬午(1522)止,27年间文徵明参加的“十”次科考。二十七年,文徵明从一个意气风发的青年到了一个知天命的年纪,对于现实他有太多失望,于是他将自己的志趣更多的转向了诗、书、画的艺术创作领域,至此,在中国的绘画与书法上多了一个造诣极高的文人艺术家。在文徵明参加完第九次科举考试后,事情意外的出现了转机,文徵明得到时任工部尚书李充嗣的举荐,入太学为贡生诣吏部试;接着,他又获授翰林院待诏一职,参与编修《武宗实录》。不料,初涉官场就遇到“大礼仪”之争,“大礼仪”的起因是明世宗以藩王入继而引起的继统与继宗的礼仪之争。在经历了这场“腥风血雨”的政治斗争后,初涉官场的文徵明意识到了朝堂之下的暗流汹涌以及仕途的险恶,他逐渐失去了为官的热情。历经两次上书乞归后,在嘉靖五年(1526),也就是在《武宗实录》修成后的不久,他终于获准还乡。为官的这三年,文徵明的心理状态产生了极大的转变,将满腔经世之志,转变为诗文书画的创作。文徵明的主张有一点与玄学是十分相通的,表现在仕途及其不顺畅,历经明代官场上的暗流涌动,身心处于极度的煎熬之中,于是转而于山林之处寻求精神上的寄托。所谓“玄风”是指魏晋时期的文人倡导“文雅雍容”、“文翰之美”,主张大胆地不收拘束地表现人的个性和真性情。在历经了“大礼仪”之争后,文徵明看到儒学中的仁义道德成为了许多人猎取名利的幌子,他十分重视作为一个士人自身人格的确立,正如他在《跋姜太仆书法》中说:“其心正,则笔正,如正人君子。”在这种情况下他十分赞赏王羲之这样有风骨的魏晋名士。如在《题竹赠王履仁》诗中云“江左风流数王谢,右军词翰尤潇洒。”文徵明在不断地寻拾和吸收其中一些优良的东西。

三、文徵明的兰亭艺术

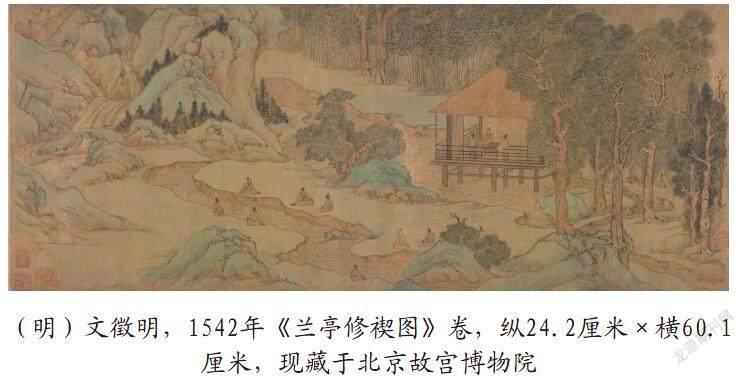

(明)文徵明,1542年《兰亭修禊图》卷,纵24.2厘米×横60.1厘米,现藏于北京故宫博物院

现藏于北京故宫博物院的《兰亭修禊图》卷,纵24.2厘米,横60.1厘米,作于嘉靖二十一年(1542),文徵明时年七十三岁,已经迈入古稀之年,回顾多年的隐逸生活他再次提起画笔,描绘自己内心深处的“兰亭”。较之早年的《兰亭修禊图》,此时他笔下的山石更为温润平和、树木也更为挺拔俊秀,将与会的文士简化为八人,将亭替换为水中高阁;与早年相同的是画面仍以山水为主,而人物只是点缀其中。在这幅作品中,文徵明精心营造了山陰兰亭宁静清幽的意境,故画中文徵明以兼工带写的方式勾勒了曲水湾湾,层峦幽涧、茂林修竹,尤以树木画得十分精细但无刻板之意,繁密中可见其工致文秀;山峦皴擦简练,临水而坐的文人简练又不失灵动。青绿设色和空勾简皴,直接填色,表明其重在技法、意境上的复古与典雅情调。画面中一扫早年时的伤感,一派江南山水之貌和文人雅集的欢乐,这也更是他对于“兰亭”的理想化描绘。在画卷后,文徵明对于《兰亭集序》的书写,不是自己的创作,而是对于《兰亭集序》的忠实临写,连王羲之《兰亭集序》的原作中脱落另补的“崇山”这两个字都保留在相同的位置,每一行的字数、位置都保留在同样的位置。显然,文徵明是通过临写传达了自己与先贤契合的心态,强调了借古为新的理念,将自己置于与“书写者”王羲之一样的位置。再者,这幅画的授画者也是一名叫做“兰亭”的友人,古时雅集之名与今人之名的对应也更加强化了这幅画“借古为今”的意味。当然,此时的文徵明亦是站在人生的尾端,对于生与死以及岁月无常的感怀也更为深刻,多年的归隐生活已让他寻找到了真正属于自己的“兰亭”;在这里有山水之乐亦有死之旷达,一如他多年以来的温润平和、素雅平淡。

在书法上对王羲之的追慕表现在其晚年的小行书以损益《兰亭》为主,稍加苍润而成;他在跋《兰亭叙》中说:“尝见赵文敏公所书《兰亭记》,不下数十

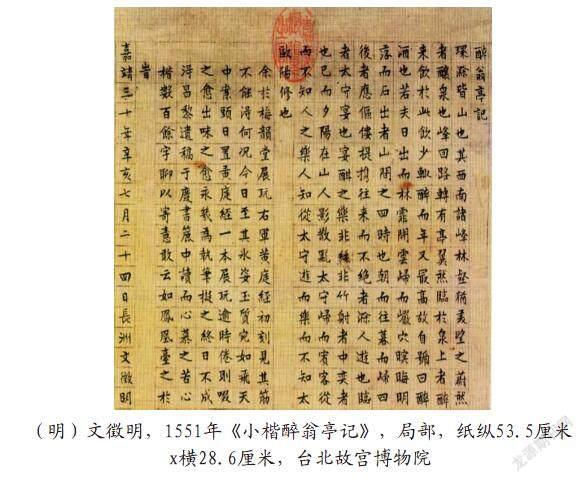

百本……其精妙一至于此。”1在这篇提跋的下半篇接着说:“偶阅仇实甫所作《兰亭图》,漫书一过。既脱矩度,遂变颜面,有愧于文敏多矣。”2文徵明在为仇英所作的《兰亭图》配书,当是其晚年所作,不在如年轻时临《兰亭》那样斤斤计较于王羲之的矩度,而是在《兰亭》的基础上有所损益而形成的自家笔意。这样的作品在其晚年的作品中屡见不鲜。如:现藏华盛顿美术馆的文徵明八十四岁所作行书《兰亭序卷》及“吴派画九十年展“中展现的文徵明八十九岁之年三月所书《兰亭序卷》。在王羲之的众多作品中,文徵明最喜爱的是《黄庭经》,在长期的临摹中文徵明竟然达到了以假乱真的程度。无论从章法、结字、还是在用笔诸方面来看,嘉靖壬辰(1532)六十三岁那年三月既望文徵明在所临的《黄庭经》,几乎与王羲之的原本达到高度相似的程度。之所以认为此幅是其临刻《黄庭经》中最佳之作,原因是文徵明的两位儿子在他去世后,将这份临本安置在《停云馆法帖》第二十卷的开头之处,另外,我们还可以从他八十二岁时所作小楷《醉翁亭记小轴》(台北故宫博物院藏)上的长跋考知文徵明对于《黄庭经》的深爱。

(明)文徵明,1551年《小楷醉翁亭记》,局部,纸纵53.5厘米x横28.6厘米,台北故宫博物院

即使是在文徵明八十二岁的高龄,对于王羲之《黄庭经》的喜爱不减分毫,而对羲之书法苦心探求数月,等到灵感来临之时,效仿右军笔法写下欧阳公的名篇《醉翁亭记》。在《艺苑卮言》中写道“右军以后其法不传,至赵孟頫始得神体,继之者则文徵明一人。”2可见文徵明对于王羲之书法的研习之深,“自衡山出……又有兰亭图上书《兰亭序》,又咄咄逼右军……”,在这之中我们不难看出文徵明书风以追慕名士王羲之的《黄庭经》为主。

文徵明与王羲之一样,早年着意于科举仕途,怀着安邦之志,奈何生不逢时,最后又都归于不得已的隐居。他笔下反复出现“兰亭修禊”的原因,在于他为了表达自己对先贤的仰慕以及其行为的崇拜。

结语

本文主要探讨的是文徵明在艺术活动中所表现出来的兰亭情结以及意涵。文徵明十分热衷于对“兰亭”这一意象的反复表述,这一点体现其绘画题材内容、提跋等多处。他借《兰亭集序》中的山水来表达自己内心对于自然山水的向往和隐居之志。初入仕途便见识到官场上残酷的政治斗争,文徵明笃信多年的儒学成为人们猎取名利的工具,但是在王羲之那里找到了精神寄托,不断地在书法上、绘画上追随王羲之,文徵明借“兰亭”这一意象将自己置于“曲水流觞”语境下的王羲之一样的位置。另外,由于明中期苏州地区经济发达,市民阶层不断扩大加之苏州地区文风极盛,苏州名士们热衷于“雅”和“俗”的区分。文徵明通过追慕与“兰亭修禊”类似的雅集,标榜自己的风雅生活,用以实现自身对于文人身份的认同。文徵明对于兰亭雅集的追慕不仅仅是一种精神层面上的兰亭,兰亭雅集有着更加重要的意义那就是兰亭雅致可以不断地被后代的文人所效仿,在明代中期的苏州,这是那一代的“文徵明”们对于往昔“兰亭”或是类似的雅集的追慕,也是对于“兰亭”这一意象最深刻最独到的意涵阐释。

参考文献

[1](明)文徵明:《文徵明集》,周道振辑较,[M]上海.上海古籍出版社 1987 年出版

[2](明)文徵明:《文徵明集補辑》卷25,周道振辑校[M]上海,上海古籍出版社2014年出版

[3](明)王世贞:《艺苑卮言》[M].凤凰出版社2009年出版

[4](英)柯律格:《雅债:文徵明的社交性艺术》,刘宇珍、邱士华、胡隽译,[M].生活·读书·新知三联书店出版社:2012

[5]周道振:《文徵明书画简表》,[M]人民美术出版社:1985

作者简介:

刘敏(1997—),女,汉,湖南,硕士研究生在读,广西艺术学院美术学院,研究方向:美术史学理论研究