可持续生计框架下珙县乡村振兴研究

何煜雪

摘要:乡村作为当地居民的定居点反映了城市和次城市结构的自然,文化和社会特征的结合,我国政府已制定了相关政策和措施来促进乡村地区振兴,但最具挑战性的部分是实现可持续发展的原则和目标。本研究探讨在可持续生计框架下,对珙县乡村的可持续生计发展现状和问题进行梳理,提出建议,使其成为一个能够在不失去其身份的情况下发展的生命系统。

关键词:可持续生计;乡村振兴;珙县

研究背景:

乡村是具有自然、社会、经济特征的地域综合体,兼具生产、生活、生态、文化等多重功能,与城镇互促互进、共生共存,共同构成人类活动的主要空间。近几十年来我国乡村面临严重威胁:人口减少,收入水平降低和失业率高的发展,对农村地区的人口平衡和可持续性产生了不利影响。大多乡村小镇多依赖于某一个关键行业,且此行业无法适应不断变化的商业环境,进行地点迁移。随着关键行业的丧失,乡村社区的身份以及就业问题和生存方式受到威胁。小城镇受到设施和服务损失以及经济活动损失的威胁,导致农村地区缺乏投资。

习近平总书记明确指出:“中国要强,农业必须强;中国要美,农村必须美;中国要富,农民必须富。”实施乡村振兴战略,是以习近平同志为核心的党中央从党和国家事业全局出发,着眼于实现“两个一百年”奋斗目标,顺应亿万农民对美好生活的向往作出的重大决策。

一 相关概念和理论梳理

(一)乡村概念

现阶段,对乡村概念的认识繁多但不清晰, 从根本上影响了乡村相关问题的研究。最常见的观点认为乡村就是农村,是人类由史前狩獵采集文明进入农耕文明以后产生的聚落形态,是农耕生产者聚居劳作和繁衍生息之所在,以农业生产为主体的地域上进行农业生产的人民聚居的场所就是乡村。这是单一从职业的定义和功能属性去定义的。这种定义将农业作为乡村存在发展的前提,没有农业乡村就不复存在,在城市化发展的今天,乡村的功能随之变化, 这样的定义显然缺乏严密性。乡村概念应从多重侧面进行分析和定位。

根据张小林的研究,对乡村的定义可以从生态,社会文化的维度进行界定。从生态角度来看,人口在空间上的分布状况就是乡村的定义所在, 单个聚落人口规模较小的地方, 聚集处之外为较大的开敞地带。这是多数国家常用的概念,以聚落人口规模作为划分城市与乡村的标准。从社会文化方面,居民之间行为与态度上的差异性成为定义乡村的标准,并呈现以下特点:(1)乡村社会生活中, 人们之间的关系密切,社会接触的情境大多是直接与面对面,(2) 单一的社会行为标准, 风俗、道德、人际关系影响较大。(3) 社会生活以家庭为核心, 族群观念相比城市要重, 以从事农业生产活动为生计,经济活动简单。(4)地域辽阔, 人口数量少、密度低、变动慢, 居民心理保守。(5)物质文化设施较城市落后。

(二)理论基础

1、乡村发展思想体系

自20世纪中期以来,乡村发展经历了三个主要的思想体系,即人口与技术模型,[Ahmed, I& Doeleman, J.A. Beyond Rio: The environmental crisis and sustainable livelihoods in the Third World. New York: St. Martin’s Press.1995]政治经济学理论和农业发展。[]在20世纪50年代,乡村发展模式以人口和技术模型为主,该模型强调农村人口增长将提高农业生产力,剩余农业产出与农业技术进步密切相关,农业为主要驱动力生产力。在20世纪60年代,对农村经济收入差距扩大的担忧引出了农业变革的政治经济学理论,此理论侧重于就业机会和收入的平等,包括适当的社会改革。然而,这一理论未能强调生计多样化,农业贫困人口一直存活下来的农业。20世纪70年代农村发展的第三阶段为农业发展理论的盛行,重点内容为小农农业极大提高了农业生产力,在近20年来成为主导的农村发展哲学。在20世纪80年代,农村发展的概念在发展中国家受到质疑,并提出了关于“小农企业”整体成功的批评。虽然小农场农业提高了农业生产力,但没能从根本上减轻贫困,更严重的引发了社会不平等问题,加剧了收入分配不均衡。这种情况下一种更全面,更综合的农村发展思想催生而来。可持续生计概念是在20世纪80年代后期提出的,这一概念随后经历了实质性的理论和实践发展。

2、可持续生计框架

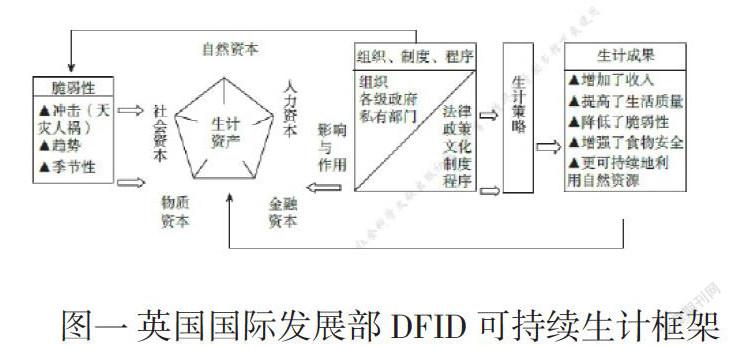

可持续生计框架(Sustainable Livelihoods Approach,以下简称SL)源于农村发展的广泛背景,是一种思考农村发展的方式,其要求是通过提高作物生产力和获得外部援助进行脱贫,尽管可持续生计这一术语在贫困农村发展研究中得到广泛应用,但仍没有一个确定的定义,不同的政府,组织和个人都有各自的理解。SL的概念提出可以追溯到1987年布伦特兰委员会报告中的“可持续发展”。同年,粮食安全,农业,林业和环境咨询小组向该组织提交了一份世界环境与发展委员会(WCED)报告,SL的概念首先被正式提出(WCED,1987)。 这份报告扭转了之前一贯的观点,提出了“以人文本”。WCED小组当中的钱伯斯.R和康威.G.R提出了他们对可持续生计的理解:“生计包括生活资料所需的能力,资产(商店,资源,索赔和获取)和活动,生计是可持续的,可以应对压力和冲击,并从中恢复,维持或增强其能力和资产,并提供为下一代提供可持续的谋生机会”DFID 建立的SLA 框架比较完整地捕捉到了“生计”的基本概念,被国内外许多政府部门,国际机构和非政府组织,例如英国国际发展部(DFID),联合国开发计划署 (开发计划署)等采用,以促进和帮助农村发展实践。 ①

二 乡村振兴案列分析——珙县

(一)区域概况:

珙县地处四川宜宾南部,位于东经104°38′—105°02′,北纬27°53′—28°31′之间。辖11镇6乡,262个村。总面积1149.5平方千米,人口43.2万人,耕地面积15879公顷。北距宜宾市城区46千米,南与大雪山相连,距云南威信县城69千米,西靠筠连县,东南、东北与兴文、长宁连界。沟通云、贵、川三省的叙(永)高(县)、(四)川云(南)、宜(宾)威(信)主干公路在境內交汇,是宜宾南部的交通枢纽和物资集散地。县政府驻地巡场镇,是川南最大的建制镇,2016年末总户籍人口111048人。

(二)珙县的旅游生活资产现状分析

按照英国国际发展部DFID的可持续生计框架的定义,资本是内容的核心,包括人力,社会,自然,经济和社会机构资本。现将珙县乡村的可持续生计资本的现状进行梳理。

1、人力资本

人力资本“代表了技能,知识,劳动能力和健康,共同使人们能够追求不同的生计战略并实现他们的生计目标”。珙县乡村建设把人力资本开发放在首要位置,大力推动人才振兴。通过出台《珙县村级后备干部实施办法》《村级后备干部3年培养规划》,实施“农村干部人才学历提升工程”,每年列支20万元党建工作经费,按照学费的80%给予补助,鼓励村干部、后备干部和农村人才提升文化水平和综合素质。培育了上罗镇代家村史进洪、巡场镇龙塘村张成龙、底洞镇楠桥村李跃康、孝儿镇宝兴村王祥兵等为代表的一批优秀村级带头人,选贤任能,培育乡村人才;大力实施“人才+”战略,出台《珙县新型智库建设管理办法》,按500万元/年建立新型智库建设专项资金,实施高端引智、本土盘活、新苗培育和人才暖心工程“3+1”引育计划,形成聚才用才“强磁场”,广招贤能,引进优秀人才,成功签约上海复旦大学教授张全弟、浙江大学城市学院文化与产业研究所副所长阮可等11名专家,为乡村振兴注入智慧力量。实施以“感情回报、资金回流、项目回投”为重点的“凤还巢”工程,鼓励教育、医疗、科技、管理和工商界等各类人才返乡创业;成立农村青年致富带头人联盟暨农村合作组织,出台支持人才创新创业十六条政策,回引返乡创业人士和青年人才322名,为农村经济社会发展提供人才保证。出台《乡贤理事会章程》,充分发挥“新乡贤”的示范引领作用,用典型事迹垂范乡里,用身边榜样引领民风,筑巢引凤,培育创业人才。

2、社会资本

社会资本被视为人们为追求生计目标而绘制的社会资源。珙县的社会资本主要表现在:成立了以县委、县政府主要领导为组长,县委农工委、县农业局、县发展改革局、县财政局、县国土局、县旅体局、县林业局等部门单位主要负责任人为成员的乡村振兴战略示范区建设工作领导小组。同时,推出了特色镇(街区)建设工程、村容村貌整治工程、农业基础设施建设工程等一批与乡村振兴配套的重大项目工程。并且,针对乡村振兴战略,在项目审批、资金配套、机制创新等方面积极探索,以建立完善乡村振兴体制机制,加快推动珙县乡村振兴战略的实施。

3、自然资本和文化资本

自然资本是指自然资源存量的术语。珙县全县林地面积达85.6万亩,拥有40平方公里的四里坡原始森林、风光旖旎的鹿鸣茶海、官帽山林海和世界最大人工茶花种植基地——万亩龙茶花海,森林覆盖率51.68%、绿化覆盖率52.12%。有国家级文物保护单位僰人悬棺,省级风景名胜蜀南温泉、芙蓉山景区,市级文物保护单位、风景名胜区石碑珙县龙、观宝山林海等。珙县的文化资本主要以苗族文化为特色的民族文化资源,罗渡苗族乡是中国民间文化艺术之乡,有王武寨遗址、花山节和非物质文化遗产苗族蜡染等。农业产业资源、乡村文化旅游资源以及民族特色资源为珙县乡村振兴战略的实施奠定了良好的资源基础。

4、经济资本

珙县城镇居民人均可支配收入24185元,2018年1-10月累计实现社会消费品零售总额546315.7万元,同比增长13.0%,在宜宾市中排名第三。按销售所在地分,城镇344758.3万元,乡村201557.4万元,其中批发89852.3万元,比上年同期增长13.5%。零售业实现355672.4万元。全县住宿业实现24354.5万元,比上年同期增长12.9 %。全县餐饮业实现76436.5万元。

5、机构资本

机构资本“为人们提供参与决策过程的机构,以在政治决策中实现更好的生计结果。

珙县政府按照“组织共建、资源共享、党员共管、事务共商、发展共促”的原则,成立珙县“两山”之路实践核心示范区党委,下辖龙塘、三合、金沙、坳田4个村党组织,完善四级联动、议事协调、责任落实等工作机制,切实把党的组织设置和工作覆盖延伸到农民专合社、行业协会、产业基地。大力实施“头雁工程”,积极总结推广“代家经验”,探索建立“功勋书记”激励制度,充分发挥全国优秀党务工作者、“两学一做·榜样”史进洪典型带动作用,建成“美丽代家”“花海龙塘”“幸福中心”等村级示范品牌,切实发挥优秀基层党组织带头人引领一方发展、带动群众致富关键作用。党员领办创办企业、专合社,累计创办家庭农场、农家乐、专合社等经营实体759个,带头发展、带领发展、带动发展。推行“党员+农户”的“能人带动”模式,党员大户出资金出技术,农户以土地、务工参与分红,实现“帮资金、带起步”“帮发展、带增收”。

(四)珙县乡村振兴建设存在的问题

1、乡村物理空间同质分散

珙县原有乡村物理空间结构不能有效对接乡村振兴战略。极个别村阵地面积小、功能欠缺;公共服务配套普遍待完善,部分村通讯质量差、生产生活用水难,垃圾池、亮化工程等覆盖不全面;乡道及通村通社公路覆盖率高,但硬化率不足,断头路较多,在农家乐布局、风格风貌、准入条件、配套设施等方面没有具体的标准要求,对道路、停车场、公厕等基础设施建设没有列入计划和进行有效投入,旅游开发存在较大的盲目性,

2、乡村治理体系无法适应乡村振兴的趋势

当前,珙县乡村治理体系出现的问题,主要在于主体权责落实不到位,缺乏具体的职责“清单”;基层党组织核心作用发挥不到位,治理意识和能力缺失。自治组织的运行失态,村民议事会制度落不到实处,村民议事会浮于表面。社会组织发展不均衡,公益慈善类、社区服务类组织,民间自发形成的社会组织相对较少,企业力量协同不力,导致地方区域政府、自治组织与社会组织无法形成有效协同体系。

3、 缺乏文化附加值,特色文化迷失,乡村影响力弱

文化资源作为乡村旅游的最核心的资源优势,它决定着乡村对大众的影响度和持久度。在第三章对珙县乡村自然文化和历史文化资本的梳理中,可以发现,珙县乡村文化如极具独特性如古僰文化,苗族文化等,这些资源仍没有成功转化为有影响力的地域文化品牌,只存在于当地的档案史料,和当地居民的口头传播。乡村旅游集中在龙茶花海景区的龙塘村,其它乡镇的景区仍处于未开发中,可供纪念的旅游产品稀少,当地的历史文化与神异传说有待开发,只保存于乡民的记忆中或是在庙宇和旧址上,对文化没有进行实物化转化,乡村整体的品牌影响力较弱。

(五)珙县乡村可持续生计发展的四级框架

针对以上珙县乡村振兴过程中出现的问题,对珙县乡村的可持续生计发展可以从以下四个层面进行完善:

1、物质层面:对珙县乡村物理空间进行再生改造

由同质分散到集聚差异,形成完善优化的生态、产业、生活空间体系。 首先加强生态修复治理。保护乡村植被、水土和田园风光,实施湿地保护恢复工程,推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理。其次,加强人居环境整治。围绕农村垃圾处理、污水治理、厕所革命、清洁能源使用、广告、路牌、违章搭建等内容,全面推进低碳乡村建设,通过环境卫生治理和低碳生活引导,提升乡村人民整体素质,创造生态宜居软环境。再者,重塑乡村生态景观。围绕乡村风貌整治和视觉景观打造,形成三大有机联系的景观系统:农业基础设施景观系统、农业大地景观系统、村庄风貌景观系统。对珙县乡村物理空间进行再生和适当重建,使其从一个街道的村庄转变为一个更新的网络街道布局,改善基础设施,增加房屋的传统装饰和修建更多的楼层,为游客提供更多空间。加快建设和完善其他基础设施包括精品民宿酒店,儿童游乐场,寺庙,剧院舞台,茶馆,茶馆和连锁酒店,方便当地居民和游客。

2、社会层面:促进当地居民和非本地人的可持续生计

(1)推进产业体系的合理化

珙县乡村要实现当地居民和非本地人的可持续生计,需将单一的农业传统产业模式,拓展到由农业主导产业、农业衍生产业、农业关联产业三者构成的新型产业体系。加快推进以蚕桑、茶叶、畜牧、烤烟和林下经济为主导的“4+1”特色优势农业主导产业。大力发展休闲观光农业、农家乐、民宿等农業衍生产业。增加农民收入,促进农业产业化和现代化,构建新型山区观光休闲农业经营体系。农业关联产业: 推进农业会展贸易业、农业大数据产业、农业文化策划创意产业等农业关联产业的发展。

(2)进一步加强农村专业人才队伍建设,提高乡村人力资本

人力资本是指人们追求生计战略的技能,知识和健康。珙县乡村需要加强新型职业农民培训 全面建立职业农民制度,加强农村专业人才队伍建设。大力实施新型职业农民培育工程,围绕农民“素质教育”和“技能培训”两大重点内容,落实农民全方位教育回归工程,培养职业农民,实现农民职业转型。更要重视返乡农民工群体,将其纳入新型职业农民培训范围,探索开展政府购买农民工创业培训公益性服务试点,引导返乡农民工和大学生到农村创业发展现代农业,成为“新农民”。

3、精神层面:加强村民群体身份地位识别,加深乡村文化记忆

(1)构建村民自治管理体系,激发村民自觉参与内生力

乡村旅游采取的所有物质,社会,经济改善措施都需要加强人们的地位识别和团结,根本是让乡民为自己的家园感到自豪。团结是以两种方式发展的:其一居民有着相似的文化背景和生活方式,他们自然而然倾向于相互认同;其二乡民形成个人关系,加强团结。在达成共同目标的任务上相互合作。对村民自治方式进行创新,有助于重塑村规民约规范功能,充分发挥村民在乡村治理中的主体功能,加强社区团结和身份认同,建立和谐社区,将乡村旅游发展作为全体乡民的共同目标,调动他们参与乡村振兴的积极性,在参与中培养农民的创新意识和合作精神,让他们成为名副其实的乡村振兴主体。

(2)整合各类乡村文化资源,增强非物质文化遗产根基力

对于乡村振兴来说,文化是最根本的连接线,对保护好乡村作为一种生活方式和社区的身份非常重要。充满活力的生活社区赋予周围环境以意义,并为保护文化创造可持续发展的环境。对于珙县乡村,要彰显其独特性,对当地各类乡村文化资源进行有效整合,突出构建“古僰民俗文化”“川南苗家文化”“五尺道文化”“珙州二胡文化”大力挖掘乡贤文化、农耕文化、民俗文化、自治文化等特色文化。[]其次,具有脆弱性的非物质文化遗产是在日益全球化的情况下成为维持全球文化多样性的重要因素。了解不同乡村的非物质文化遗产有助于跨文化对话,并鼓励相互尊重其他生活方式。大多数情况下,乡村并不了解其文化遗产的经济潜力,因而导致出现文化迁徙和地中海特征的丧失。截止2018年10月,珙县市级以上非遗项目14项,其中国家级项目有苗族蜡染1项;省级项目有苗族古歌、珙县珙石雕、川南山歌(珙县山歌)3项;市级项目有川南苗族手毽、镂印版画、鹿鸣茶制作技艺 、珙县麦秆画等10项。在接下来的乡村振兴大步伐中,应加强对非物质文化遗产的创新运用,使其成为乡村发展和经济增长的引擎,促进乡村均衡的多中心发展,成为乡村振兴战略体系的重要内容。

4、技术层面:运用新媒体技术,拓宽传播新渠道

信息传播必须要有承载的传播工具。面对大数据,人工智能,虚拟现实等新技术的大背景,珙县乡村需加大优化传统旅游传播方式的力度,以农耕传习馆的建立为契机,打造成全省全国重要特色品牌,充分利用两微一端等新媒体平台,通过宣传纪录片和视频短片的形式将乡村风貌文化民俗进行传播,运用HTML5和全景 VR技术在当下新媒体技术对乡村风貌进行全域展示,让潜在游客获得身临其境的现场体验,变潜在游客为主动游客,以乡村旅游促进珙县乡村的可持续生计发展。