莫斯特石器组合与尼安德特人的演化

李锋

旧石器时代中期的莫斯特石器组合主要分布在欧亚大陆的西则.尼安德特人被认为是这些石器的主人,中国以往未有相关考古材料的报道,近年来内蒙古金斯太和新疆通天洞等遗址发现了莫斯特遗存,为我们开启了一扇有关该遗存的时空分布,以及尼安德特人适应、扩散和消亡等问题的大门。

在人类数百万年的演化长河中,幸运与悲剧有时相继存在,有时则相伴而生。从发现于非洲距今700万-600万年前我们最古老的祖先一乍得撒海尔人和肯尼亚土根原初人等开始,不同类型的古人类历经了不同的命运。有些类型的古人类在演化的道路上越走越顺,进而跃人新的演化阶段;有些则困难重重,很快走到了尽头,消失在枝丫众多的人类进化树上。在人类漫长的演化历程中,没有了尖牙利爪的古人类如何生存下来是科学界研究的主要问题之一。科学界一般认为作为人手延伸的工具(如石器、木器、骨角器等)在古人类的生存竞争中发挥了关键的作用,复杂的工具制作技术成为人类独有的行为特征。早期的古人类也许使用木器等工具,但此类材料难以保存下来,所以在考古遗址中很少发现。石器则因其材料的抗腐朽性成为考古遗址中保存最为丰富的材料,顺理成章地成为考古学家研究古人类生存行为的主要材料。

从距今约330万年前开始,古人类便开始使用石器,经历了奥杜威石器组合、阿舍利石器组合,在距今30万-25万年到距今约4万年,古人类的石器技术进人旧石器时代中期(Middle Paleolithic)阶段,以具有高度预制性的技术一勒瓦娄哇(Levallois)技术为主要代表。这一时段也是我们的直接祖先早期现代人(Homosapiens)形成的时段,在早期现代人之外,尼安德特人(Neanderthals)、丹尼索瓦人(Denisovans)等多个支系也生活在这个世界上,他们相互之间有着复杂的基因交流历史。我们的故事从旧石器时代中期技术中的莫斯特石制品组合说起,就是那个曾经辉煌的、分布遍及欧亚大陸大部分、但最终消散在人类演化主流中的尼安德特人的技术世界。

旧石器时代中期与莫斯特石器组合

旧石器时代考古学研究主要始于法国,所以在法国发现的石器遗存成为划分旧石器时代文化阶段的基础。该地区旧石器时代中期的石器技术以生产石片的预制石核技术一勒瓦娄哇技术为代表。然而,随着世界各地新发现的不断积累,学者们认识到这一时段的考古学材料显示了区域多样性和变异性,不仅存在以勒瓦娄哇技术为代表的石器组合,而且存在以石叶技术为代表的组合等。鉴于这一时段石制品组合的多样性,学者多将旧石器时代中期作为一个时间概念使用,不再认为其代表特定的石器组合或者文化阶段。目前,多数学者认为旧石器时代中期的时间范围为距今25万-4万年。

莫斯特石器组合是旧石器时代中期多样的石器技术组合中的重要代表,它得名于法国多尔多涅省的一处旧石器遗址——莫斯特(Le Moustier)遗址,以勒瓦娄哇技术和较高比例的石片石器为特点,主要分布在欧亚大陆的西侧,包括欧洲、西亚、中亚等地区。1960年代,法国史前学家博尔德(F.Bordes)根据石制品剥片技术和石器类型,将莫斯特组合分为五个类型:典型的莫斯特,以较低比例的刮削器为代表;锯齿型莫斯特,以较高比例的锯齿刃器、凹缺器为代表;基纳(Quina)莫斯特,以加工程度较高、具多层修疤的刮削器为代表;费拉西(Ferrassie)莫斯特,以较高比例的勒瓦娄哇制品、较高比例的刮削器为代表;阿舍利传统莫斯特,以含有两面器为代表川。欧洲和中亚地区的莫斯特石制品组合通常与尼安德特人化石共生,所以一般认为尼安德特人是这类石器组合的制作者和使用者。

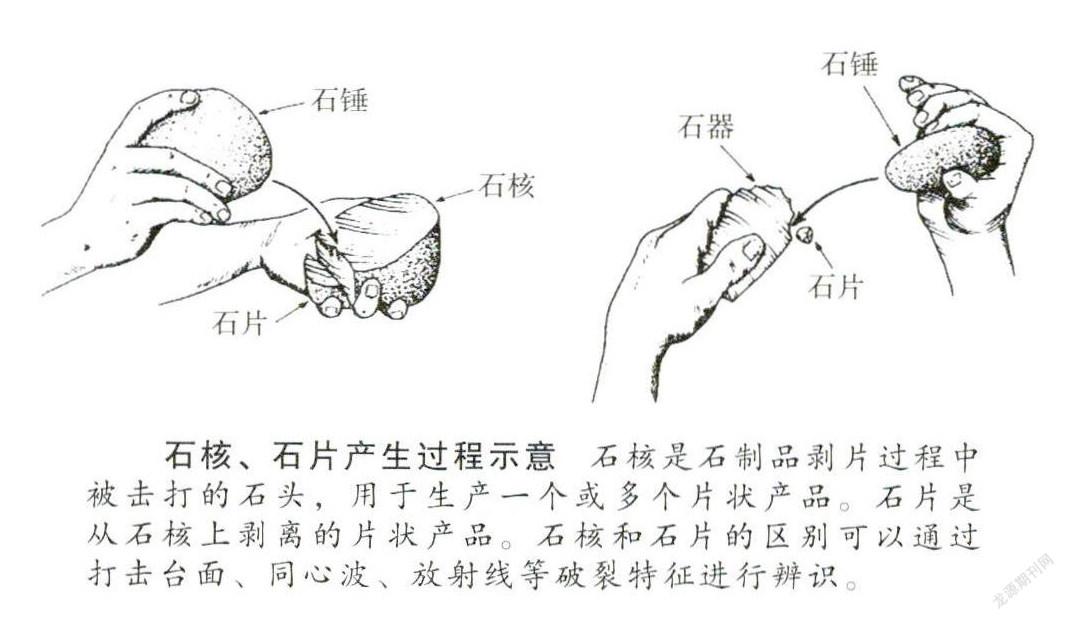

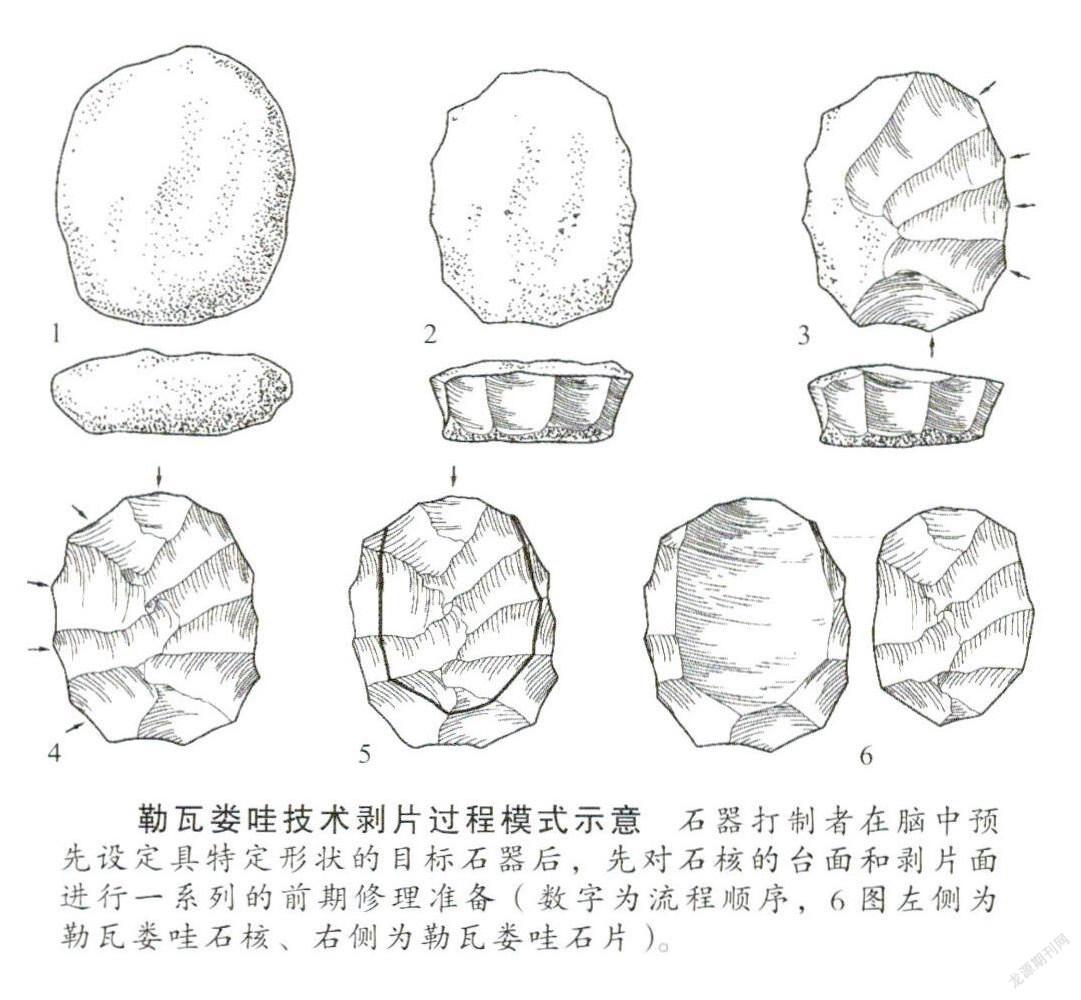

勒瓦娄哇技术

勒瓦娄哇技术是旧石器时代中期的代表性剥片技术,也是莫斯特遗存中常见的剥片技术方式,它以工艺的复杂性吸引了众多研究者的目光。该技术19世纪末得名于法国巴黎北部郊区的勒瓦娄哇-佩雷(Levallois-Perret),早期的研究者将之笼统定义为一种预制石核技术。1960年代,博尔德对该技术进行了细致界定,认为这是剥片前对石核进行特殊预制,进而产生具有预设特征石片的一种技术,并用详细的图示进行了说明。

19世纪八九十年代,旧石器时代考古学历经了从类型学向技术学转变的阶段,这一转变可看作是旧石器考古学研究的革命。学者不再静态地看待一件石制品,也不仅仅关注目标产品(如勒瓦娄哇石片),而是转变思路采用操作链(chaineoperatoire)的分析方法,来探寻每一件石制品的生命史。通过对石制品组合的细致技术分析,重建技术流程,进而解读人类行为。在此背景下,博伊达(E.Boeda)对勒瓦娄哇技术进行了详细的技术研究,将其定义为一种技术理念(Levalloisconcept),并用6项技术特征界定这种理念。简言之,界定一个石制品组合是否存在勒瓦娄哇技术,不是看石制品是否长得像勒瓦娄哇石片或石核(形似),而是通过对石核、石片、废品等的综合研究,来分析制作者是否掌握了勒瓦娄哇技术思想。勒瓦娄哇理念中有不同的勒瓦娄哇方法,不同方法生产不同的目标产品。目前,考古遗址中主要存在三种方法:向心剥片的勒瓦娄哇方法,用以生产近卵圆形的石片;汇聚型的勒瓦娄哇方法,用以生产三角形石片;勒瓦娄哇石叶方法生产石叶(长是宽的两倍或两倍以上的石片)。

勒瓦娄哇技术根源于阿舍利石器组合,然而不同学者对其起源地和起源模式并未达成共识。目前多数学者认为它有多个起源地,可能在非洲、欧洲和亚洲西部各自独立起源马。勒瓦娄哇技术的程序复杂而规范,且所生产的石制品的标准化较强,反映了石器打制者深思熟虑的计划性和长时记忆能力,一定程度上表明掌握该技术的古人类具有较强的认知能力4。学者通常认为此种技术需要社会学习方可传承,部分学者认为,旧石器时代中期此种技术的流行表明当时的古人类可能已经发展出了语言能力等。

金斯太与通天洞的考古新发现

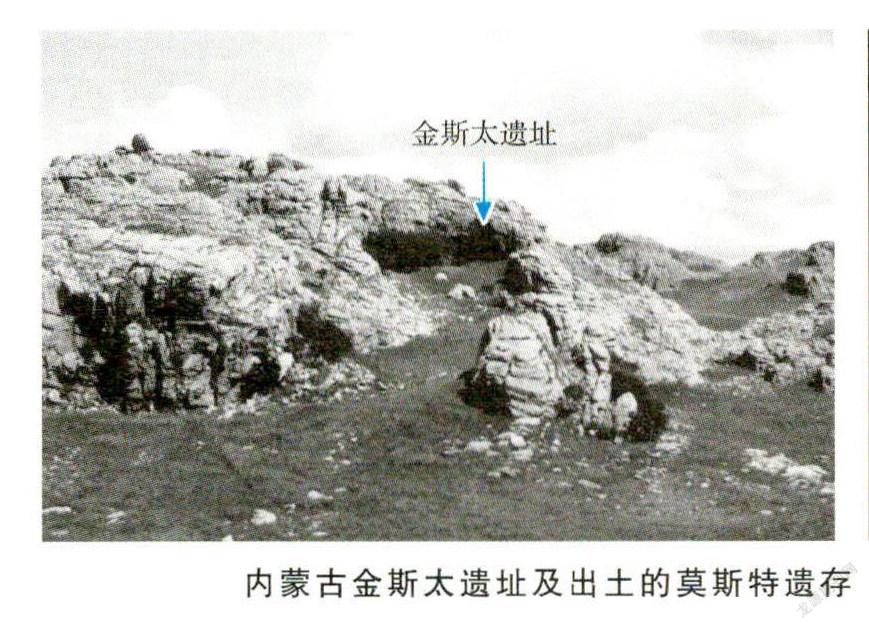

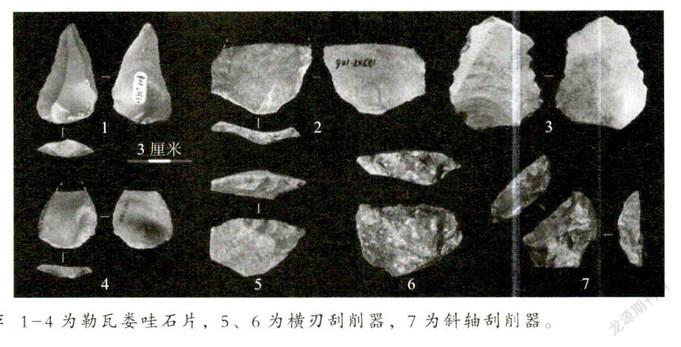

中国境内以往没有莫斯特石制品组合的报道,2018年中国科学院古脊椎动物与古人类研究所(以下简称中科院古脊椎所)的研究人员报道了来自内蒙古金斯太遗址的发现,认为该遗址存在莫斯特遗存161。金斯太遗址位于内蒙古东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木,2000-2001年内蒙古考古研究所与吉林大学对该遗址进行了发掘,2012-2013年中科院古脊椎所与内蒙古博物院合作,对该遗址进行了再发掘。遗址分9个层位,其中第7-8层出土的石制品组合被认定为莫斯特遗存。碳一14年代分析显示,遗址第8层为距今4.7万-4.2万年,第7层距今4.0万-3.7万年。第7-8层出土的动物化石数量较少且比较破碎,以普氏野马为主。这两层出土的石制品类似,皆存在典型的勒瓦娄哇产品,如勒瓦娄哇尖状器(Levalloispoint),较高比例的盘状石核,以及旧石器时代中期典型石器组合,如较高比例的刮削器(陡刃加工的横刃刮削器、斜轴刮削器等)。与中国相近时段石制品组合的对比研究表明,它们与晚更新世早期(如泥河湾板井子遗址,距今约8万年)、旧石器时代晚期初段遗址(如宁夏水洞沟遗址第1地点,距今约4万年)的石制品组合大不相同,更接近欧亚大陆西侧、中亚等地的旧石器时代中期莫斯特石制品组合。

2018年,新疆文物考古研究所、北京大学考古文博学院报道了通天洞遗址的新发现,其中旧石器文化层出土的石制品也被认定为莫斯特组合。遗址位于新疆阿勒泰地区吉木乃县托斯特乡阔依塔斯村东北的一处花岗岩洞穴中,海拔1810米。旧石器时代文化层中出土的石制品种类十分丰富包括勒瓦娄哇石核、盘状石核、勒瓦娄哇尖状器、各类刮削器和莫斯特尖状器等典型的勒瓦娄哇一莫斯特文化的石制品,年代距今4.6万-4.4万年。

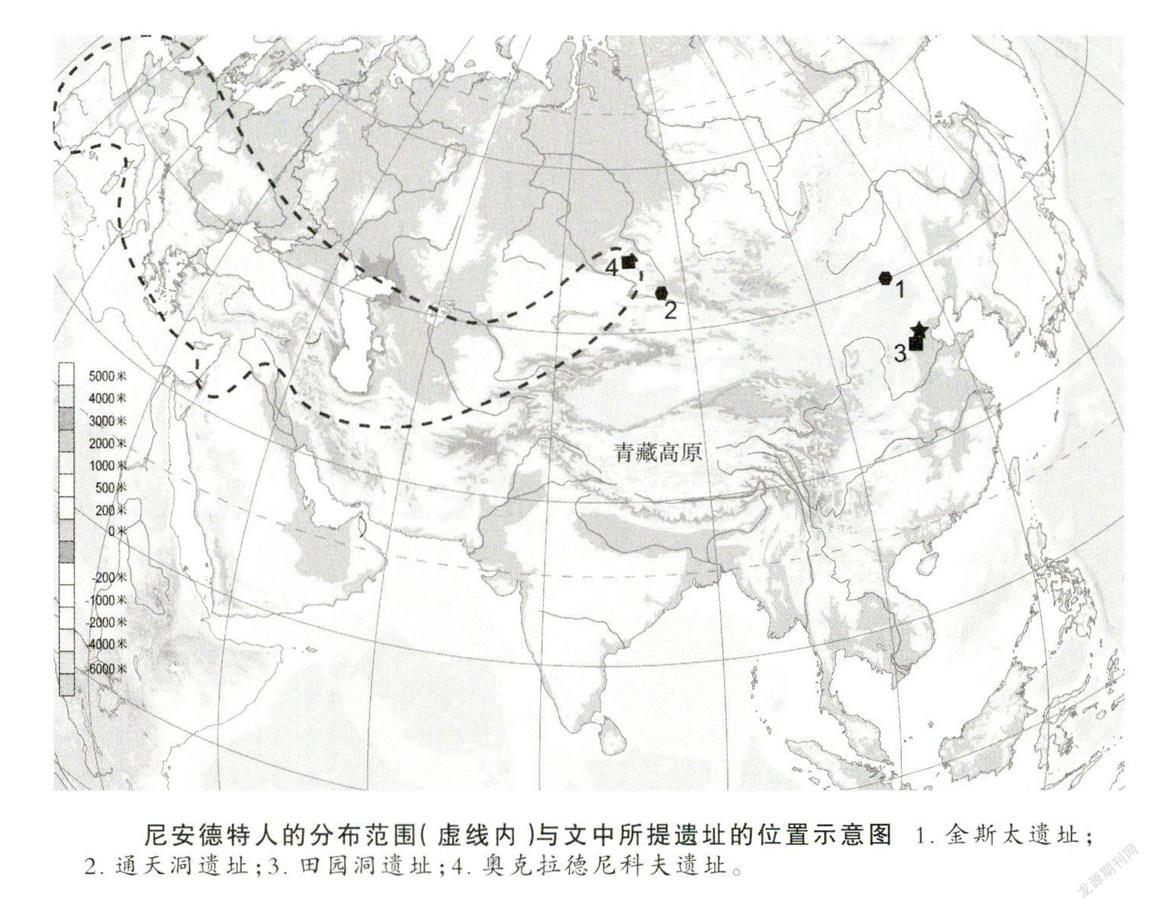

金斯,太遗址和通天洞遗址莫斯特遗存的认定,对于理解旧石器时代中期人群的迁徙和技术扩散具有重要的启示。虽然在未发现人类化石的情况下,界定石制品遗存的人群归属存在一定的不确定性,但除了以色列、北非等较小范围内,现代人和尼安德特人与莫斯特遗存共存外,其他区域的莫斯特石制品组合一.般与尼安德特人共存。欧洲、中亚和西伯利亚阿尔泰地区等出土莫斯特遗存的多个遗址中都有尼安德特人化石,尤其是邻近的西伯利亚奥克拉德尼科夫(Okladnikov)洞穴的莫斯特遗存为尼安德特人所制作。中国北方的早期现代人最早出现在北京周口店的田园洞遗址,距今约4万年,略晚于内蒙古和新疆地区的莫斯特遗存。综合以上证据,我们推断金斯太遗址和通天洞遗址出土的莫斯特遗存很可能也为尼安德特人所遗留。当然,此假说需要将来人类化石的发现,或者古DNA研究结果加以确认。这也彰显了考古学的魅力所在,学者通过特定材料的研究提出假说,进而寻找新的证据证明或证伪此假说。假说的提出会促使研究者思考现有理论和假设框架以外的可能性,促进对某一问题认识的扩展和深化。

若尼安德特人确实到达了中国的北方地区,那么他们的分布范围将从西伯利亚阿尔泰地区往東推进2000千米,这意味着尼安德特人的足迹遍布欧亚大陆的大部分区域,暗示了他们对不同环境较强的适应能力。如若金斯太遗址的莫斯特遗存并非尼安德特人所制作,此发现也很有启发意义。考虑到金斯太遗址与西伯利亚阿尔泰地区的距离,此发现反映了距今5万-4万年间,不同人群间远距离的技术和思想交流,远比我们从前预想的频繁和广泛,预示着晚更新世(距今12.6万-1.17万年)不同,人群(如尼安德特人、现代人或东亚人群)的技术行为差别并不大。无论何种情形,似乎都不能给我们的直接祖先最终大范围地替代尼安德特人找到合理的解释。到底是什么原因导致了尼安德特人的大范围地消亡?这是一个颇值得思考的问题。

尼安德特人“消失”之谜

莫斯特石器组合在距今4万-3万年前消失,继之而起的是以石叶、小石叶(通常是宽度介于6~12毫米的长型石片)及以之为毛坯制作的各种端刮器、雕刻器等石器组合的旧石器时代晚期遗存。与莫斯特遗存大致同时消失的还有它们的主人一尼安德特人。尼安德特人出现在距今约25万年,也有学者认为其生存时代可追溯到距今约40万年,他们主要生活在欧洲.西亚和中亚地区。以往学术界认为尼安德特人在距今4万-3万年前走人了演化的死胡同,彻彻底底地消失在了人类进化的道路上。这意味着他们是进化的旁支,与我们今天生活的人毫无关系。这种现代人完全替代了尼安德特人的观点流行了近30年。然而,科学总是带给我们惊喜。2010年,研究古DNA的学者从发现于欧洲的尼安德特人化石中提取出较为完整的基因序列,在与不同地区现代人群的基因对比后认为,我们当今的人类基因中仍保存着少量的尼安德特人的基因。这说明了尼安德特人并未灭绝,他们的基因仍保存在我们当代人中。

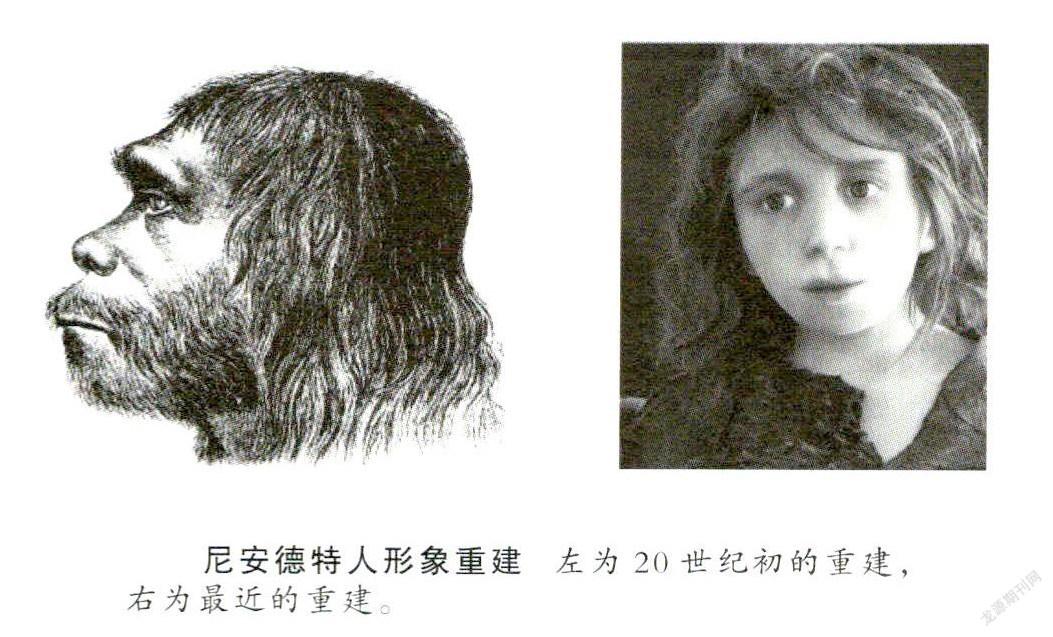

虽然尼安德特人的少量基因延续下来,但我们不得不承认大部分尼安德特人在距今4万-3万年前消失了。他们的不幸是可惜的,因为毕竟他们在人类的进化历史上占据了30余万年,且足迹几乎遍布整个欧亚大陆,但我们不应沉浸在不舍的悲伤情绪中,而要探明他们消亡的原因,以及我们如何能避免不幸,学术界对此问题的研究方兴未艾。早期的研究把尼安德特人描绘成智力低下的怪胎,从20世纪初一些关于尼安德特人形象的重建可窥一斑。然而,随着研究的深入,无论是体质发展,还.是智力水平,越来越多的学者认为,他们与我们的直接祖先一早期现代人并无二致。尼安德特人有着甚至强壮于早期现代人的体质;他们拥有较强的狩猎能力,可以猎杀大型动物;他们懂得埋葬死者;他们也制作装饰品,虽然并不像早期现代人那样频繁。最近在西班牙发现的距今约6.5万年前的洞穴岩画,也因其远早于现代人在欧洲出现的时间(距今约4万年)而被认为是尼安德特人的杰作。如果尼安德特人与早期现代人的体质和认知能力没有巨大差异,那么,又是什么原因导致了他们在与早期现代人的生存竞争中最终失败了呢?学者们发展出多种多样的假说:有学者认为现代人频繁使用装饰品等具有象征能力的物品,进而发展出更为复杂的社会组织,在生存竞争中取得了优势;也有学者认为距今约4万年意大利的巨型火山爆发导致“火山冬天”(长时间气候变冷),加速了欧洲尼安德特人的消亡……

结语

无论是对于我们还是我们的祖先,世界都提供了丰富多样的生存环境。这些多样的区域环境造就了不同的演化路径,成就了丰富多彩的文化和人群。距今25万-4万年前的旧石器时代中期也不例外,存在着丰富的区域石器组合组合,不同区域也存在着不同的古人类群体。与尼安德特人关系紧密的莫斯特遗存主要分布在欧亚大陆的西部和中部,他们在距今4万-3万前消失,消失的原因还有待进一步研究。如今中国新疆.内蒙古的发现,将莫斯特遗存的分布从原来的俄罗斯西伯利亚阿尔泰地区向东扩展了近2000千米,中国的新发现为讨论尼安德特人及其文化的扩散、适应和消亡这一国际热点学术问题提供了新素材。

[1] Bordes F. Mousterian cultures in France. Science, 1961,134: 803-810.

[2] Boeda E. Levallois: a volumetric construction, methods, a technique//Dibble H L, Bar-Yosef O, ed. The Definition and Interpretation ofLevallois Technology. Madison: Prehistory Press, 1995, 41- 68.

[3] Adler D S, Wilkinson K N, Blockley S, et al. Early Levallois technology and the Lower to Middle Paleolithic transition in theSouthern Caucasus. Science, 2014, 345: 1609-1613.

[4] Schlanger N. Understanding Levallois: Lithic technology and cognitive archaeology. Cambridge Archacological Journal, 1996, 6: 231-254.

[5] Lieberman P. The biology and evolution of language. Cambridge:Harvard University Press, 1984.

[6]Li F, Kuhn S L, Chen F, et al. The easternmost Middle Paleolithic (Mousterian) from Jinsitai Cave, North China. Journal of HumanEvolution, 2018, 114: 76-84.

[7]新疆文物考古研究所,北京大学考古文博学院.新疆吉木乃县通天洞遗址.考古,2018,(7):3-14.

[8] Green R E, Krause J, Briggs A W, et al. A draft sequence of the Neandertal genome. Science, 2010, 328: 710-722.

[9] Hoffimann D L, Standish C D, Garcia-Diez M, et al. U-Th dating of carbonate crusts reveals Neandertal origin of Iberian cave art. Science,2018, 359: 912-915.

[10] Papagianni D, Morse M A. The Neanderthals rediscovered: how modern science is reviewing their story. London: Thames & HudsonLtd, 2013.

關键词:旧石器时代中期 莫斯特石器 勒瓦娄哇技术 尼安德特人 金斯太遗址