中国新石器时代的凹窝石器功能小议

高云逸

【关键词】凹窝石器;石鉆帽;钻木取火工具;新石器时代

【摘要】凹窝石器是我国新石器时代分布范围较广、延续时间较长的一类石质工具,学界对其使用功能的判断不尽相同,多停留于主观推测的层面,缺乏深入细致的论证过程。通过与国外人类学材料对比分析可知,我国新石器时代的凹窝石器至少有一部分是作为钻木取火工具——钻帽而制作和使用的。这一认识可以为研究史前时期的取火技术提供一个新的着眼点和突破口。

在我国新石器时代遗址中常见一种带有凹窝的石器,其凹坑小而浅,与加工食物的石臼及研磨颜料的石砚区别明显。相关发掘报告或称之为“砧石”[1]“钻帽”[2]91,或称之为“饼形器”[3]“臼形器”[4],还有的直接称之为“石环”[5]313或“纺轮半成品”[6]193。从表面上看,这些不同的定名是从不同角度对凹窝石器形制的直观描述,实际上反映了人们对其使用功能的认知存在着差异。事实上,我们很难单凭考古材料就此类石器的功用给出一个令人信服的结论。可喜的是,类似的器物在国外人类学材料中屡见不鲜,一些研究者还提供了大量可供比较的图片资料,这为分析国内凹窝石器的使用功能提供了有益的参考。笔者尝试从考古材料出发,通过与国外人类学材料的类比分析,探讨凹窝石器的用途,不当之处,请方家指正。

一、中国凹窝石器的考古发现

从时间上看,我国目前发现的凹窝石器贯穿新石器时代始终,但主要集中于前仰韶时代至仰韶时代这四千年左右的时间内。从地域分布上看,除西部地区因材料相对较少而情况不明外,该类石器总体呈现出北部多于南部的特点。这种时空分布状况或与当前考古工作的规模有关,也可能是不同时空范围的人群在使用习惯上存在差别的客观反映。需要说明的是,由于凹窝石器形制简单,不同地域与年代的变化较不明显,很难以类型学的方法梳理其发展演变序列,且该类器物时空分布范围较大,难以做到十分精确的统计,故笔者仅对不同形态的凹窝石器进行简要的类别划分,择其要者加以介绍,借此管窥其使用功能。

依形状的不同,目前发现的凹窝石器大体可分为五型。

A型圆形。依凹窝情况可分为二亚型。

Aa型圆形双面窝。石器两面正中均有小凹窝,边缘锐者呈刃状,钝者作圆弧状,外径一般为6~12厘米,厚2~5厘米。标本:陕西宝鸡关桃园遗址H194∶2,细砂花岗石磨制而成,最长径8.6厘米,最短径7.8厘米,厚3厘米(图一,1)[7]93;内蒙古乌兰察布大坝沟遗址QDⅠF17∶8,磨制较为规整,直径10厘米,厚2厘米(图一,2)[5]309。在所有凹窝石器中,Aa型出土数量最多,如广东深圳咸头岭遗址出土18件[8]34,辽宁大连北吴屯遗址出土16件[1]。

Ab型圆形单面窝。仅一面中部有凹窝,另一面磨平,剖面大体呈长条形,外径及厚度与Aa型大体相当。标本:辽宁阜新查海遗址F53①∶8,花岗岩制成,直径9.13厘米,厚3.1厘米(图一,3)[9]461;陕西宝鸡原子头遗址H98∶1,器体相对较大,外径16厘米,厚5厘米,凹窝直径5厘米(图一,4)[2]146。

B型矩形。石器两面正中有凹窝,长、宽约为5~10厘米。标本:内蒙古乌兰察布庙子沟遗址QMM28∶9,呈长方形,长6厘米,宽4.8厘米,厚0.7厘米(图一,5)[5]83。

C型不规则形。石器形态无固定规律可循,凹窝数量多寡不一。标本:山东济宁张山遗址J1∶19,略残,器体有3个凹窝,长9.6厘米,残宽4厘米,厚4厘米(图一,6)[4];河南舞阳贾湖遗址T22③∶26,砂岩制成,作不规则三角形,凹窝直径2.7厘米(图一,7)[10]83。

D型杯形。石器相对较厚,一端有凹窝,直径约5厘米。标本:陕西宝鸡原子头遗址F6∶4,最长径7.5厘米,最短径6厘米,厚4厘米,凹窝深1厘米(图一,8)[2]92;甘肃天水师赵村遗址T114②∶26,大理岩制成,直径4厘米,厚5厘米(图一,9)[11]89。

E型铃形。仅有个别发现。标本:河南安阳后冈遗址T16④∶7,凹窝较深,高9.5厘米,最长径8.5厘米(图一,10)[12]。

在舞阳贾湖[10]357、安阳鲍家堂[13]等遗址的发掘报告中,凹窝石器被称为“钻帽”或“钻垫”,表明编写者已将其作为钻具的一部分来认识了,遗憾的是,他们未就其具体的使用方式加以说明。最近有学者提出考古发现的穿孔未透的圆陶片可能是弓钻垫片[14],该观点从以往笼统归入纺轮范畴的凹窝陶片中分析出了钻垫的功能,颇具有启发性。在此基础上,笔者参照国外人类学材料,进一步推断我国新石器时代的凹窝石器至少有一部分是作为钻木取火工具的重要组成部分——钻帽而存在的。

二、与国外人类学材料的类比分析

难以见到人类物质活动的全貌是考古学一个不可回避的学科局限性,然而在某些时候,解决考古学问题的材料并不是不存在,而是我们没有采用合适的方法将其辨识出来。在凹窝石器的功能问题上,人类学材料中大量现代民族的取火实例无疑对我们复原史前时期的生火方式大有裨益,也为我们研究某些石器的使用方法提供了有益的启发。

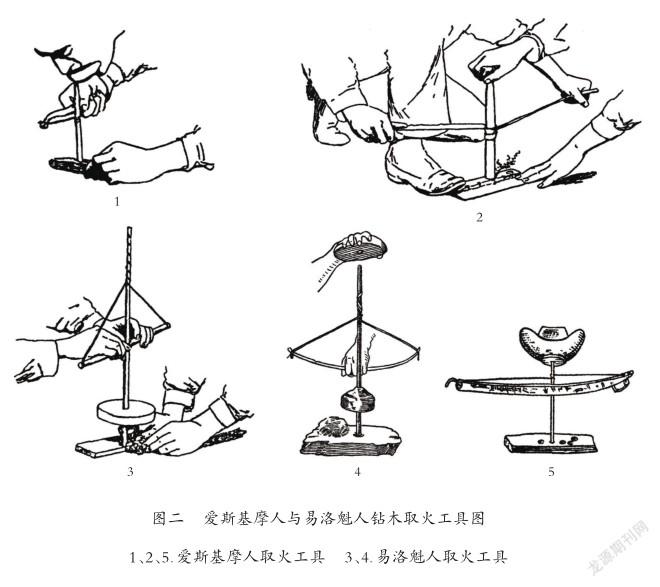

美国人类学家沃尔特·霍夫(Walter Hough)因将火作为人类文化中介进行研究而闻名[15]。1890年,他归纳了若干种土著人取火的方法[16],其中爱斯基摩人的取火方式尤为引人注目。具体可分为两类:一是一人操作,用嘴衔着钻帽压住取火杆,左手固定取火板,右手以弓带动取火杆,即“弓钻法”(图二,1);二是两人操作,一人左手固定取火板,右手用石钻帽压住取火杆,另一人则用皮条带动取火杆,可称为“绳钻法”(图二,2)。虽然弓钻法与绳钻法在使用工具上存在细微差别,但两者的操作原理均是通过工具转动取火杆,较双手直接搓转取火杆的手钻法复杂,其优势也是显而易见的,转速明显较高,生火速度极快。沃尔特·霍夫曾反复试验过手钻与弓钻的生火速度,前者需要30秒,后者则仅需5秒[17]。

沃尔特·霍夫还曾提到加拿大奥农达瓜(Onondagua)易洛魁人的取火器(图二,3),但语焉不详。米歇尔(Marshall L.C.)对其进行了详细的介绍:将绳子的两端绑在一个有孔的长条形木板两侧,绳子中间部分缚在取火杆的上方,转动取火杆将绳子缠绕其上,下压木板使绳子渐渐松脱,取火杆随之旋转。绳子松脱后继续重复缠绕、下压木板的过程。为固定取火杆并保证其转速的均匀,还需在杆下部套一木盘,顶部压一块带凹窝的木钻帽[18]92(图二,4)。

就形态而言,我国新石器时代的凹窝石器与爱斯基摩人和易洛魁人的钻帽具有明显的一致性。那么它们的使用方式是否也相同呢?我们不妨再作一些类比分析。

英国学者乔伊斯(T.A.Joyce)等对爱斯基摩人使用的取火工具有过简要的介绍[19]13—15,该取火装置由取火板、取火杆、弓及钻帽四部分组成。其中,钻帽的制作十分考究,整体酷似舟形,底部正中有安插取火杆的凹窝(图二,5)。

1888年,沃尔特·霍夫对美国国家博物馆收藏的成套取火工具作了详实的介绍[17]531—587。钻帽的质料有木头、象牙、鱼脊骨以及驯鹿距骨等,如在弗罗比舍湾(Frobisher Bay)和坎伯兰湾(Cumberland Gulf)收集的钻帽分别由象牙和硬木制作而成,二者均在一面中部钻一凹窝(图三,1、2)。此外,还有较多石木组合者,多以木材制成易于手握的外柄,石质部分则作为钻帽的主体,钻出用于着力的凹窝。其中,斯莱奇岛(Sledge Island)收集的钻帽比较细长,中部镶嵌一块方形带窝玉石(图三,3);诺顿湾(Norton Sound)和安德森河(Anderson River)收集的钻帽均作舟形,中部分别镶嵌一块方形的大理石和黑石,石头中部钻一凹窝(图三,4、5),霍夫将其两侧翘起的部分形象地称之为“翼”;巴罗角(Point Barrow)收集的钻帽与诺顿湾、安德森河钻帽的造型基本相同,但“翼”更长,中部所嵌凹窝石块呈橄欖形(图三,6);高雄(Koggiung)和托加克地区(Togiak)收集的钻帽呈梭形,中间镶嵌黑色凹窝卵石(图三,7、10);库斯科维姆地区(Kuskokwim)发现的钻帽嵌入一块橄榄形带凹窝黑曜石,并经过精细的打磨抛光(图三,8);布里斯托尔湾(Bristol Bay)获得的钻帽略呈水滴形,中间镶嵌椭圆形凹窝大理石(图三,9)。上述钻帽均有配套使用的取火杆、取火板、弓或皮条,操作方式包括弓钻法与绳钻法两种,通常认为前者的出现时间晚于后者,且在便捷性上更胜一筹。

美国国家博物馆收藏的钻帽虽然在木柄外形上各具特色,但均在中部钻出安插取火杆的浅凹窝。对比来看,托加克地区的钻帽圆形石块部分较厚,整体特征与我国D型凹窝石器比较接近;弗罗比舍湾钻帽的整体形态与我国E型凹窝石器十分相像;其他地区部分钻帽所嵌圆形、方形的石块在形态上分别与我国A型和B型凹窝石器相仿。

形态决定功能,国外钻帽与国内凹窝石器在形态方面的相似性暗示了其功能的一致性。虽然尚不能确定我国新石器时代的凹窝石器是否有便于嵌装的木柄,但我们有理由相信其中至少有一部分是作为钻帽来使用的,这类石器上的凹窝就是用于安插、固定取火杆的。由于木材本身就是易燃物,当摩擦产生的热量积累到一定程度时就会点燃引火物,因而干木显然是取火板和取火杆最理想的用材,但钻帽材质的选择却无需满足这样的条件,考虑到其在使用过程中的损耗问题,钻帽以石质或木石镶嵌的形式存在自然是情理之中的事情了。当然,对于这类石器的功用我们也不能一概而论,部分凹窝石器很有可能是石砧或石环、纺轮半成品,甚至存在一器多用的情况。

那么,为什么钻帽会在取火行为中得到普遍应用呢?英国文化人类学的奠基人、被誉为“人类学之父”的爱德华·B·泰勒(Edward B.Tylor)在述及钻木取火技术时曾指出,在任何情况下都需要在钻的上部放一块顶片(top-piece)以压住钻杆[20]261。钻帽不仅可以保护手掌免受高速旋转的钻杆伤害,从而有效地稳定取火杆,还可以通过适度增加向下的压力来增大取火杆与取火板之间的摩擦力,从而提高取火效率。毋庸置疑,钻帽的应用是人类取火技术史上的一项重要突破。

三、结论

在我国古代钻木取火工具的研究方面,除新疆地区因实物资料较多而比较成系统[21—23]外,大部分地区受材料保存条件的限制,仍处于十分薄弱甚至完全空白的状态。虽然在石器时代遗址的发掘过程中几乎随处可见与火相关的遗迹、遗物及现象,但我们对于远古人类获取火的方式却知之甚少。探索与复原古人的取火途径是考古学的应有之义,但其在很大程度上却是无力之举,毕竟取火杆、取火板及弓等有机质材料制成的工具对埋藏环境要求较高,存世者甚少。钻帽则不尽然,石制品占有较高比例。因此从某种程度上说,石钻帽是我们窥探我国古代,尤其是史前时期大部分地区钻木取火技术的重要突破口,而这一问题得以深入研究的必要条件就是将作为取火工具的钻帽辨识出来,这也正是本文的目的与意义所在。

应当承认,“活的”人类学材料虽然可以为解读某些单纯着眼于物质遗存所难以阐释的考古学问题贡献新的视角,但只有在考古学材料与人类学材料相互印证的情况下才能取得接近历史真实的认识。需要说明的是,相关考古报告对凹窝石器的介绍大多比较简略,使得我们很难获得除形状、尺寸以外的更多信息。因此,笔者希望今后能够有针对性地对这类石器进行一些微痕观察及残留物分析,以更直接的考古学证据来证明或检验我们所得出的结论。从这个层面来讲,与其说本文是解决了一个问题,毋宁说是提出了一个值得关注与进一步探索的新课题。

此外,明代宋濂曾在《钻燧说》一文中对当时的弓钻取火过程进行了描述:“取赤杉二寸,中析之。一剜成小空,空侧开以小隙,一刮圆大与空齐,稍锐其两端。上端截竹三寸,冒之,下端置空内。以细绹缠其腰,别藉卉毛于隙下。左手执竹,右手引绹急旋转之,二杉相轧摩,空木成尘,烟辄起。尘自隙流毛上,候其烟蓊勃,以虚掌覆空郁之,则火焰焰生矣。”[24]对比前文的人类学材料可知,“上端截竹三寸,冒之”显然是指按压、固定取火杆的工具,即本文所探讨的钻帽。而我国海南岛的黎族人直到今天取火时仍在使用弓钻法和绳钻法。其中,弓钻取火的工具包括钻杆、钻木板、引火物、弓和木板,操作步骤是把弓弦缠在钻杆上,取火者左手用一木板压住钻杆顶端,右手拉弓使钻火杆急速旋转;绳钻法则是一人用木板压住取火杆,另一人反复拉动缠在钻火杆上的绳索[25]。黎族人取火时钻杆顶端所压的木板就是我们所说的钻帽。由此可知,黎族人的取火方式与国外爱斯基摩人、易洛魁人及宋濂所记录的中国古代人的取火方式完全相同。这一广泛存在于古今中外的文化现象究竟是单一起源逐步向外扩散的结果还是多地区独立出现的产物,也是今后需要我们认真思考的问题之一。

[1]辽宁省文物考古研究所,大连市文物管理委员会,庄河市文物管理办公室.大连市北吴屯新石器时代遗址[J].考古学报,1994(3).

[2]宝鸡市考古工作队,陕西省考古研究所.陇县原子头[M].北京:文物出版社,2005.

[3]内蒙古文物考古研究所,扎鲁特旗文物管理所.内蒙古扎鲁特旗南宝力皋吐遗址D地点发掘简报[J].考古, 2017(12).

[4]济宁市文物考古研究室.山东济宁市张山遗址的发掘[J].考古,1996(4).

[5]内蒙古文物考古研究所.庙子沟与大坝沟:新石器时代遗址发掘报告[M].北京:中国大百科全书出版社,2003.

[6]内蒙古社会科学院历史研究所考古研究室.清水河县白泥窑子遗址A点发掘报告[G]//内蒙古文物考古研究所.内蒙古文物考古文集:第2辑.北京:中国大百科全书出版社,1997.

[7]陕西省考古研究院,宝鸡市考古工作队.宝鸡关桃园[M].北京:文物出版社,2007.

[8]深圳市文物考古鉴定所.深圳咸头岭2006年发掘报告[M].北京:文物出版社,2013.

[9]辽宁省文物考古研究所.查海:新石器时代聚落遗址发掘报告[M].北京:文物出版社,2012.

[10]河南省文物考古研究所.舞阳贾湖[M].北京:科学出版社,1999.

[11]中国社会科学院考古研究所.师赵村与西山坪[M].北京:中国大百科全书出版社,1999.

[12]中国社会科学院考古研究所安阳工作队.1979年安阳后冈遗址发掘报告[J].考古学报,1985(1).

[13]中国社会科学院考古研究所安阳队.安阳鲍家堂仰韶文化遗址[J].考古学报,1988(2).

[14]王迪.是不是纺轮:人类学视角下纺轮状器物的多种用途[J].民俗研究,2014(1).

[15]NEIL M JUDD,WALTER HOUG.An Appreciation[J].American Anthropologist,1936(3).

[16]WALTER HOUGH. Aboriginal Fire-Making[J]. American Anthropologist,1890(3).

[17]WALTER HOUGH. Fire-Making Apparatus in the United States National Museum[R]//United States National Museum.Report of National Museum. Washington: Washington Government Printing Office,1888.

[18]林惠祥.文化人类学[M].北京:商务印书馆,2016.

[19]Department of British and Mediaeval Antiquities and Ethnography.Handbook to the Ethnographical Collections[M]. Oxford:Oxford University Press,1910.

[20]EDWARD B TYLOR.Anthropology: An Introduction to the Study of Man and Civilization[M].New York:D.Appleton and Company,1896.

[21]陳戈.新疆出土的钻木取火工具:兼谈人类发明人工取火的途径[J].考古与文物,1982(2).

[22]于志勇.新疆考古发现的钻木取火器初步研究[G]//文化遗产研究与保护技术教育部重点实验室,西北大学文化遗产与考古学研究中心.西部考古:第三辑.西安:三秦出版社,2008.

[23]HONGEN JIANG,etc. Drilling Wood for Fire: Discoveries and Studies of the Fire-Making Tools in the Yanghai Cemetery of Ancient Turpan, China[J].Vegetation History and Archaeobotany, 2018(1).

[24]宋濂.钻燧说[M]//宋濂.文宪集:卷二十六.四库全书影印本.

[25]李露露.黎族的取火与用火[J].中国历史博物馆馆刊,1996(2).

〔编辑:张晓虹;责任编辑:成彩虹〕