“象天设都”与东汉洛阳城的空间布局

梁 轩

(南开大学历史学院,天津 300350)

中国古代都城规划史上,东汉洛阳城具有非常重要的历史地位。目前根据传世文献与考古发掘工作,已大致能够确定东汉都城洛阳的城垣走向、城门位置、宫城布局,以及城郊礼制建筑群的分布。而关于东汉洛阳城的空间布局及其规划思想,学术界也进行了多方面探讨。如贺业钜认为东汉洛阳城是在旧城的基础上,以《周礼·考工记》营国制度中分区规划的结构形式设计的[9];钱国祥指出东汉洛阳城的空间布局基本遵循《考工记》“匠人营国,方九里,旁三门”以及“面朝后市”、“左祖右社”等制度[10];曹胜高则通过班固等人的记载,认为明堂、辟雍、灵台成为洛阳标志性礼制建筑,意味着东汉政治文化对礼乐教化的高度认同[11]。此外,方原[12]、许玲[13]、胡方[14]等人的研究虽各有侧重,但也有类似的观点。学术界也有人注意到了东汉洛阳城与《考工记》营国制度相悖离之处。李久昌就认为东汉洛阳城虽然基本上遵循了西周“匠人营国”制度,但洛阳市场的布局却并不符合“面朝后市”的传统格局。([3],443~445页)刘庆柱则进一步指出,东汉洛阳不仅改变了“面朝后市”的传统规制,且形制上与《考工记》“方九里”明显不符,城门也并非严格按照《考工记》“旁三门”、“九经九纬”的格局来设置,因而很难说东汉洛阳城的规划遵循了《考工记》的都城模式。([4],331页)

关于东汉洛阳城的空间布局及其规划思想,学者的研究多集中在《周礼》的礼制上,对于天文玄象在洛阳城营建过程中的影响鲜有涉及。《汉书·天文志》:“凡天文在图籍昭昭可知者,经星常宿中外官凡百一十八名,积数七百八十三星,皆有州国官宫物类之象。”[15]日、月、星辰所组成的天文玄象本是古人的一种想象,但在“天人交感”的思维模式中,“天文”与“人文”之间就会形成了一种自洽的对应关系,所谓“众星列布,体生于地,精成于天,列居错峙,各有所属。在野象物,在朝象官,在人象事”[16]。而这种模仿天文星象的布局结构以营建都城的思维观念,学界称之为“象天设都”。随着陕西靖边渠树壕东汉墓星象图等诸多天文考古资料的出土,东汉洛阳城的布局中“法天”的痕迹日益明显,因此有必要从新的角度对东汉洛阳城的布局及其背后的规划思想展开进一步的探讨。

1 “太一”紫宫、太微宫与洛阳南北宫制的形成

南北两宫制是东汉洛阳城的一个显著特点,秦、西汉时洛阳南北宫就已存在,《史记·高祖本纪》:汉高祖即位于汜水之阳,“置酒雒阳南宫”。《正义》引《舆地志》:“秦时已有南北宫。”([16],479~480页)光武帝于建武元年(25)“车驾入洛阳,幸南宫却非殿,遂定都焉”[17],后又起崇德殿,以南宫为皇宫,但北宫并未偏废。建武后期,郭皇后被废,“别守北宫”([17],1446页)。从郭氏废居北宫来看,当时洛阳北宫相对偏陋,附属南宫。汉明帝即位后“起北宫及诸官府”([17],107页),永平八年(65)北宫落成,东汉洛阳城“两宫遥相望”的对峙格局也正式定型(图1)。东汉洛阳南北宫制的形成,固然与周秦故城的旧有格局有关,但汉明帝有意将“象天设都”的思想贯彻到都城的规划中,也构成南北宫制最终形成的一个重要原因。

图1 东汉洛阳城平面复原图

1.1 “天有紫微宫,王者象之”

汉明帝在位时期大规模营建洛阳北宫,张衡《东京赋》曰:

逮至显宗,六合殷昌。乃新崇德,遂作德阳。启南端之特闱,立应门之将将。昭仁惠于崇贤,抗义声于金商。飞云龙于春路,屯神虎于秋方。建象魏之两观,旌六典之旧章。其内则含德章台,天禄宣明。温饬迎春,寿安永宁。飞阁神行,莫我能形。濯龙芳林,九谷八溪。芙蓉覆水,秋兰被涯。渚戏跃鱼,渊游龟蠵。永安离宫,脩竹冬青。阴池幽流,玄泉洌清。鹎鶋秋栖,鹘鵃春鸣。鴡鸠丽黄,关关嘤嘤。[18]

汉明帝增扩洛阳北宫,宫内新建了崇贤、金商、云龙与神虎四门,翻新了此前已有的北宫崇德殿,并且新建了德阳殿。此外,含德、章台、天禄、宣明、温饬、迎春、寿安、永宁八座偏殿也相继落成,洛阳北宫的东西两侧则分别修建了濯龙园与永安宫。至此,洛阳北宫颇具规模,从此前的南宫附属宫室演变成与洛阳南宫相对应的主宫城。

洛阳北宫落成后,德阳殿的政治地位最为尊崇,蔡质《汉仪》曰:“正月旦,天子幸德阳殿,临轩。公、卿、将、大夫、百官各陪朝贺。德阳殿周旋容万人”;“自到偃师,去宫四十三里,望朱雀五阙、德阳,其上郁律与天连。”《雒阳宫阁簿》:“德阳宫殿南北行七丈,东西行三十七丈四尺。”[19]德阳殿成为了北宫主殿,政治地位非常高,象征意义也非同寻常,李尤《德阳殿铭》曰:“皇穹垂象,以示帝王。紫微之侧,弘诞弥光。大汉体天,承以德阳。”[20]所谓“紫微之侧”指的应该是北极星,极星所在的北极星座则被称作中宫或紫宫,由“太一”帝星、子属三星、妃属“后句四星”及匡卫诸星构成。《史记·天官书》:“中宫,其一明者,太一常居也;旁三星三公,或曰子属。后句四星,末大星正妃,余三星后宫之属也。环之匡卫十二星,籓臣。皆曰紫宫。”([16],1539~1540页)春秋战国以降,极星被神格化为“太一”,成为秦汉信仰中的最高神祇(1)李零先生通过对传世文献与考古资料的梳理,指出先秦“太一”是一种兼有星、神与终极物三种含义的概念。[21]汉武帝之前的国家祭祀中尚无“太一”,但汉武帝即位后,全面变革旧的祭祀格局,“太一”始进入国家祭祀体系,并成为最高的国家祭祀。[22],也是人间帝王的表征,所谓“大中之道,在天为北辰,在地为人君”([19],3341页),法象极星的德阳殿也成为洛阳北宫的主殿。

北宫落成后,随着政治中心的北迁,掖庭位置也发生了转移。《后汉书·皇后纪上》:明帝去世后,“诸贵人当徙居南宫,(马)太后感析别之怀,各赐王赤绶,加安车驷马,白越三千端,杂帛二千匹,黄金十斤”([10],410页)。马皇后在明帝驾崩后留居北宫,明帝的其他妃嫔则徙居南宫,说明明帝在世时掖庭可能已迁至北宫。章帝建初二年(77年),章德窦皇后及其女弟“俱以选例入,见长乐宫”,“因入掖庭,见于北宫章德殿”([10],415页)。汉朝太后称长乐宫,当时马太后在北宫。窦皇后于章帝即位后的第二年选入后宫掖庭,初见马太后与章帝皆在洛阳北宫,显然此时掖庭也当在北宫。由此说明,明章时期掖庭已由南宫迁至北宫。桓帝建和二年(148),“北宫掖廷中德阳殿及左掖门火,车驾移幸南宫”([17],292页);灵帝光和四年(181),“北宫东掖庭永巷署灾”([17],345页)。汉末北宫的两次火灾都烧至掖庭,说明此后掖庭一直都在北宫。掖庭为嫔妃之所在,汉室崇尚世亲婚,嫔妃很多都出身“四姓”,所谓“四姓良家,驰名永巷”[23],皇后当选自“四姓”及其姻属,也成为时人的一种共识。[24]“四姓”作为东汉皇室最为尊崇的四大姻族,正是汉明帝确立的(2)“四姓”最早出现于在汉明帝时,《后汉书·明帝纪》:永平九年(66)“为四姓小侯开立学校,置《五经》师”。注引《后汉纪》:“永平中崇尚儒学又为外戚樊氏、郭氏、阴氏、马氏诸子弟立学,号四姓小侯,置《五经》师。”([17],113页),而“四姓”的确立与星象有着密切关联。《后汉书·荀爽传》:“今观法于天,则北极至尊,四星妃后。”([10],2053页)傅干《皇后箴》:“煌煌四星,著天垂曜。赫赫后妃,是则是效。”([20],281页)所谓“四星妃后”、“煌煌四星”指的正是“太一”妃属“后句四星”,即“后妃四星”。相传黄帝、帝喾、帝尧皆法象“后妃四星”而娶于四族、立“四妃”(3)《史记·五帝本纪·索隐》:“按:黄帝立四妃,像后妃四星。皇甫谧云:‘元妃西陵氏女,曰累祖,生昌意。次妃方雷氏女,曰女节,生青阳。次妃彤鱼氏女,生夷鼓,一名苍林。次妃嫫母,班在三人之下。’”([16],10页)又《大戴礼记·帝系》:“帝喾卜其四妃之子,而皆有天下。上妃有邰氏之女也,曰姜原,氏产后稷;次妃有娀氏之女也,曰简狄,氏产契;次妃曰陈隆氏,产帝尧;次妃陬訾氏,产帝挚。”[25]《礼记·檀弓上》郑注:“帝喾而立四妃矣,象后妃四星,其一明者为正妃,余三小者为次妃。帝尧因焉。”[26]说明帝喾、尧跟黄帝一样,也娶四族、立“四妃”以象“后妃四星”。,汉明帝在位时期“四姓”的出现,应该是汉明帝在两汉之际“奉天法古”的思潮中法象“后妃四星”而确立的。

汉明帝在位时期,北宫德阳主殿的落成以及掖庭北迁、“四姓”的确立,使洛阳北宫与“太一”紫宫形成了相似的宫城结构,所谓“天有紫微宫,是上帝之所居也,王者立宫,象而为之”([17],1616页),说明东汉洛阳北宫的营建正是取法“太一”紫宫。

1.2 “南宫太微之象”

洛阳北宫落成后政治中心北迁,洛阳南宫的地位有所下降,但尚书台留置南宫,南宫依然是重要的行政中心。章帝时期,尚书令郑弘“前后所陈有补益王政者,皆著之南宫,以为故事”([17],1115页),说明章帝时尚书台在南宫。《文选》卷24《陆士衡答贾长渊诗》注引谢承《后汉书》:“谢承父婴为尚书侍郎,每读高祖及光武之后将相名臣策文通训,条在南宫,秘于省阁,唯台郎升复道取急,因得开览。”([18],1141页)尚书台是“汉家故事”的典藏机构,而这些“故事”被“条在南宫”,唯尚书郎(台郎)得入台阁阅览。又《后汉书·杨赐传》:“后(灵)帝徙南宫,阅录故事,得赐所上张角奏及前侍讲注籍”([10],1784页)。因尚书台位于洛阳南宫,所以“尚书故事”也被称为“南宫故事”。灵帝中平二年(185)南宫云台殿失火,“延及白虎、威兴门、尚书、符节、兰台”([19],3297页)。汉末,何进为省内宦者所害,袁术“因烧南宫九龙门及东西宫,欲以胁出让等。让等入白太后,言大将军兵反,烧宫,攻尚书闼”([17],2252页)。汉末南宫的两次火灾都延烧至尚书台,也说明尚书台位于洛阳南宫,而东汉尚书台留置南宫似乎与天象中“太微”的布局存在一定关联。

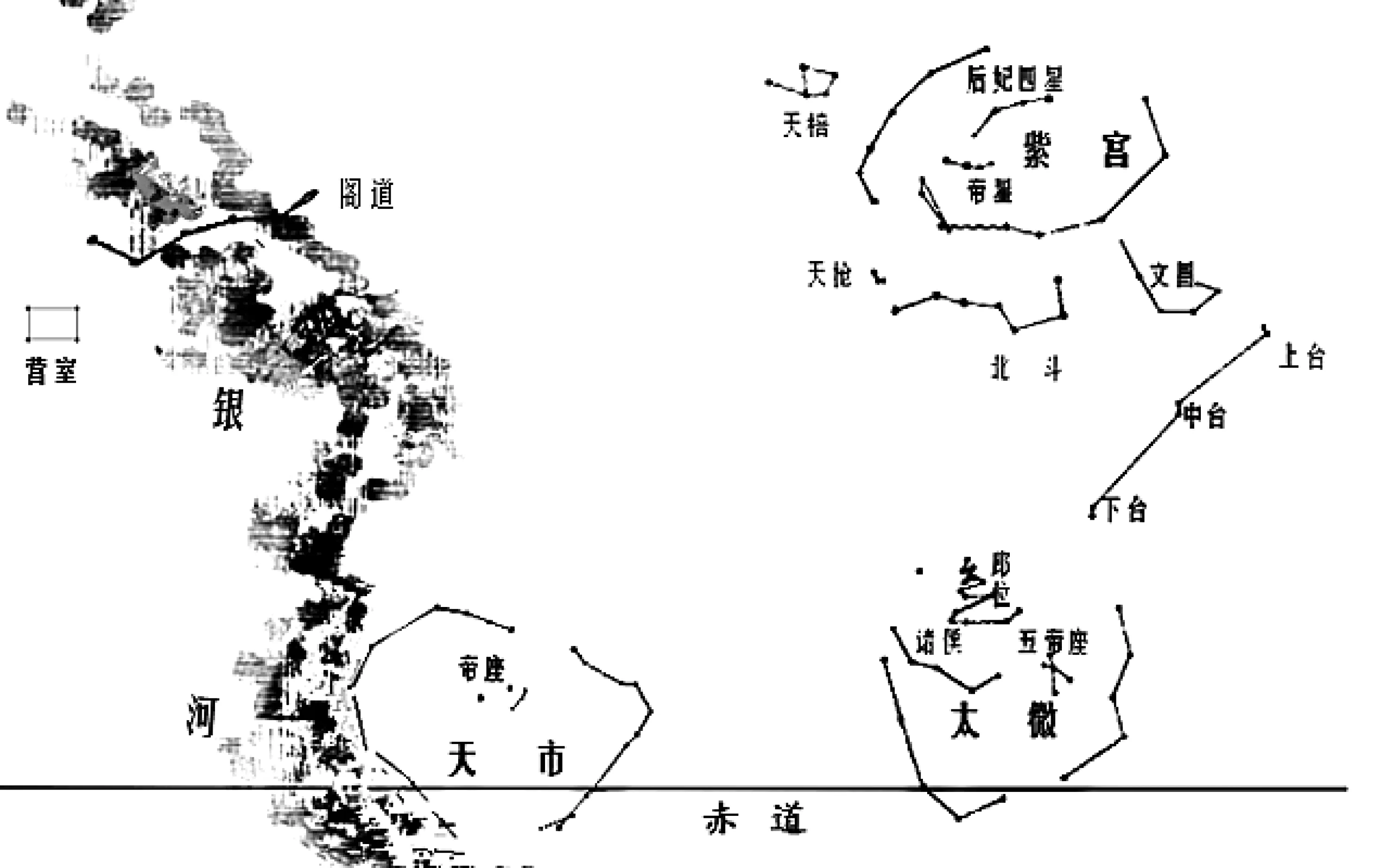

太微是“太一”神的南宫,《史记·天官书》:“南宫朱鸟,权、衡。衡,太微,三光之廷后聚一十五星,蔚然,曰郎位。”《索隐》引宋均曰:“太微,天帝南宫也。”([16],1550~1551页)《淮南子·天文训》则谓:“太微者,太一之庭也。紫宫者,太一之居也。”[27]与“太一”夫妇起居的紫宫不同,《春秋元命包》:“太微为天庭,理法平乱,监计援德,列宿受符,神考节书,情嵆疑者也。”[28]太微是天庭政府机构之所在。两宫性质的差异也被形象地反映到了汉画中,陕西靖边渠树壕东汉墓天文图中(图2)[29],北斗位于正中间,周天二十八宿环绕四周,斗魁之北众星呈环状,环内外绘以伏羲、女娲,表征的是“太一”夫妇所居的紫宫。(4)段毅、武家璧认为“伏羲”所在的星宿是“天市垣”,整幅星象图中没有“紫微垣”[30]。此观点显然有待商榷。“太一”信仰源于楚地,战国晚期“太一”已是楚地信仰中的最高神祇,且“太一”与伏羲有着密切的关系,而在汉晋人观念中伏羲的形象就是“人首蛇身”。[31]因此,渠树壕东汉天文图中的“伏羲”即“太一”,所在之宿正是紫宫。斗柄下有六星环列留口,中间星宿如堆,两侧二人对坐,墨书“郎位”二字,此宿为太微宫无疑。独孤及《吏部郎中厅壁记》曰:“太微五帝星座后十五星曰‘郎位’,秦汉之君则而象之乃建郎官。”[32]而谢维新《古今合璧事类备要别集》卷13《宫室门》则谓:“汉建尚书百官府名曰南宫,盖取天上南宫太微之象。”[33]东汉尚书台留置南宫一定程度上是因为洛阳南宫法象太微之故。

图2 渠树壕东汉墓天文图中的“太一”北宫“紫宫”与南宫“太微宫”

1.3 “辇道”

洛阳南北两宫之间由复道相通,《后汉书·光武帝纪上》注引《汉典职仪》:“南宫至北宫,中央作大屋,复道,三道行,天子从中道,从官夹左右,十步一卫。两宫相去七里。”([17],25页)王仲殊先生认为两宫由复道相连是出于皇帝往来时的安全,([1],21页)其实南北宫复道还有比象于天文的意涵,《晋书·天文志上》:“(织女)西足五星曰辇道,王者嬉游之道也,汉辇道通南北宫,其象也。”[34]所谓辇道,“谓阁道可以乘辇而行者也”([15],2557页),是一种高大且架空的复道,汉时亦称“飞阁”,汉长安城宫中就有“紫房复道”,“辇路经营,修涂飞阁,自未央而连桂宫”([17],1341页)。因此,东汉洛阳南北宫之间由复道相通,“法天”是一个重要因素。

综上,汉明帝在位期间,洛阳北宫的大规模增扩与营造,使东汉洛阳城南北两宫制最终定型,而通过对比东汉墓出土天文图中的“太一”紫宫、太微宫布局结构,可以看出无论是在宫城的整体布局,还是在宫城的政治功能及其所表征的意象,东汉洛阳城的规划与营建都带有非常明显的“象天设都”的痕迹。

2 洛阳三市与三公府的空间布局

东汉洛阳城南北宫制的最终定型,法象的正是“太一”紫宫、太微宫的布局模式,而围绕洛阳城南北两宫而建的市场、三公府也与星官、列宿存在一定程度上的比象关系。

2.1 洛阳三市与“天市”、“翼宿”、“王良”

西周时期,古代都城制度的发展逐渐成熟,其中市场往往被设置在王城宫城的北面,这一布局被称作“面朝后市”,《周礼·考工记》:“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,面朝后市,市朝一夫。”[35]为彰显政权的正统性,光武定都洛阳后“分画经纬,开正涂轨,序立庙祧,面朝后市”([20],1103页),特意比附《周礼》。汉明帝即位后,重新对洛阳城进行规划,都城格局就与《考工记》的营国思想产生了较大出入,尤其是市场布局突破了“面朝后市”的规制。《水经注·谷水》:“水南即马市。洛阳有三市,斯其一也。”朱《笺》:“陆机《洛阳记》,洛阳旧有三市。一曰金市,在宫西大城内。二曰马市,在城东。三曰羊市,在城南。”[36]《河南志》卷2引华延儁《洛阳记》:“大市名金市,在城中,南市在城之南,马市在大城之外。”[37]南市、马市都位于城外,显然不合于“面朝后市”。金市则是三市中唯一一座位于城内的主市,但金市设置在两宫之西,对于南宫来说勉强可说是“面朝后市”,但对北宫而言明显就不符合规制了。

图3 “三垣”示意图

洛阳三市的布局固然与“面朝后市”的传统有异,但却合乎天象。《史记·天官书》:“曲十二星曰旗。旗中四星曰天市;中六星曰市楼,市中星众者实,其虚则耗。”《正义》:“天市二十三星,房、心东北,主国市聚交易之所,一曰天旗。”([10],1547~1548页)“天市”是天帝“太一”巡游的都市,在天象图中位于紫宫、太微宫的西侧(图3)。东汉都城洛阳的营建过程中,将金市建在南北两宫的西侧,很显然比象“天市”而设,而这一布局不仅打破了古代都城长久以来“面朝后市”的传统规制,也使东汉洛阳城内南北两宫一市的格局与天象中“太一”的两宫一市,即后世的“三垣”形成了对应。

南市位于东汉洛阳城南,《后汉书·陈球传》:“熹平元年,窦太后崩。太后本迁南宫云台,宦者积怨窦氏,遂以衣车载后尸,置城南市舍数日。”([10],1832页)从这条材料来看,南市位于洛阳城外。太微宫的垣南也有一“市”,《史记·天官书》:“翼为羽翮,主远客。”《正义》:“翼二十二星天乐府,又主夷狄,亦主远客。”([16],1555~1556页)而《开元占经》引《南官候》:“翼主天昌,五乐八脩。一名天都市。”《孝经章句》:“翼者,市也。”[38]南宫七宿中的翼宿位于太微宫南,主天倡、蛮夷以及远客,也是天庭都市之一。东汉洛阳南宫取象于“太一”太微宫,而在洛阳南宫外又有南市,该市应该是比象太微宫南的翼宿而设。

洛阳马市的设置则与天象中的“王良”星有一定的关系。《史记·天官书》:紫宫后六星,“绝汉抵营室,曰阁道。”《正义》:“阁道六星在王良北,飞阁之道,天子欲游别宫之道。”([16],1540~1541页)“营室”为“太一”离宫,阁道则是紫宫通向“营室”之道,中途路径主天马的“王良”。“王良”本为春秋时人,以善御闻名,后世遂以星托名之,《正义》:“王良五星,在奎北河中,天子奉御官也。”([16],1563页)张衡《思玄赋》:“出紫宫之肃肃兮,集大微之阆阆。命王良掌策驷兮,逾高阁之锵锵。”([17],1934页)马市位于洛阳城东郊、永安离宫之外,与“太一”离宫“营室”外主天马的“王良”对而应之。“良”也可写作“梁”,在古时占星术当中主桥梁、关津。(5)《河图·帝览嬉》曰:“太白入王良,人主以车为弊,马多死,关津不通,国有忧。”([28],1133页)《续汉书·百官志三》“大司农”条注引《汉官》:洛阳市长下有楫棹丞,“别治中水官,主水渠,在马市东”([19],3591页)。马市邻河,与主河渠的楫棹署相近,这与“王良”的星占意涵是相符的。又《赤伏符》“王梁主卫作玄武”,“玄武水神之名”([17],774页),说明“王良”与水有关,“水阴,阴主刑杀”([15],1201页)。东汉洛阳马市就是当时的行刑之所,定远侯班始因罪“坐腰斩马市,同产皆弃市”([19],3243页);张角也被“发棺断头,传送马市”([17],350页)。由此言之,洛阳马市的设置、得名以及空间布局法象的正是“王良”星。

2.2 “三公上应台宿”

汉明帝时,重建了太尉、司徒、司空三府,《续汉书·百官志一》注引《汉官仪》:明帝欲重修三公府,时太尉赵憙“以为朝廷新造北宫,整饬官寺,旱魃为虐,民不堪命,曾无殷汤六事,周宣云汉之辞。今府本馆陶公主第舍,员职既少,自足相受。”明帝听许。其后明帝“临辟雍,历二府,光观壮丽,而太尉独卑陋云”,遂决意重修。《古今注》谓:“永平十五年,更作太尉、司徒、司空府开阳城门内。”([19],3558页)《玉海》卷204《汉百官朝会殿记》:“中兴二叶,宪度鸿明,戮登永平,越十五载,更作司徒府于开阳门内,光观壮丽,万国具瞻。”[39]可见,新三公府重建于洛阳城开阳门内以北的区域。又《汉仪》曰:“司徒府与苍龙阙对”,且司徒府“迫于太尉、司空,但为东西门耳。”([19],3560页)司徒府与南宫苍龙门相对,又因夹在太尉、司空府间而只有东西两门,说明太尉、司徒、司空三府由北向南依次排列,这一纵向的布局应该是取象于“三台”。

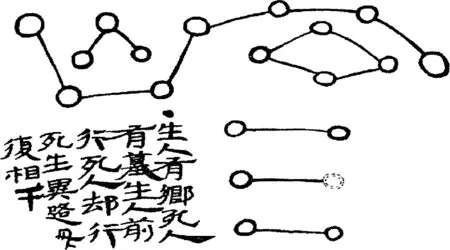

“三台”位于“太一”紫宫、太微宫的宫垣外、北斗文昌宫之南,古时被视为天帝“太一”往来于南北两宫的天阶,在陕西咸阳窑店出土的东汉朱书陶瓶上,“三台六星,两两而居,起文昌,列抵太微”([34],293页),如同阶梯一样抵近斗宿(图4)[40]。“三台”的象征意涵非同寻常,古人往往将其与三公对而应之。《后汉书·刘玄传》:“三公上应台宿。”注引《春秋汉含孳》:“三公在天为三台。”([17],472页)《汉官仪》:“太尉、司徒、司空长史,秩比千石,号为毗佐三台,助和鼎味。”[41]《周礼注疏》引《武陵太守星传》:“三台,一名天柱。上台司命为太尉,中台司中为司徒,下台司禄为司空。”([34],531页)可见,“三台”分别象征太尉、司徒、司空,而东汉太尉、司徒、司空府由北而南依次建于宫城外,明显是法象“三台”的星官布局。

图4 东汉朱书陶瓶图文摹本(局部)

3 云台宿将的设立与离宫、别苑、仓库、监狱的布局

东汉南宫云台二十八将与洛阳离宫、别苑、太仓、武库以及监狱等宫苑、机构,其设置、空间布局以及取名,也与环绕紫宫、太微宫的列宿存在明显的比象关系。

3.1 “天子建侯,上法四七”

汉明帝时期,图画二十八将于南宫云台,《后汉书·马武传》:“中兴二十八将,前世以为上应二十八宿,未之详也。”([17],878页)关于云台二十八将是否是为了应周天列宿而设,范晔不置可否,从古代“封建”观念而言,应宿之说应该是合理的。张衡《东京赋》:“我光武忿之,乃龙飞白水,凤翔参墟。授钺四七,共工是除。”([18],102页)所谓“四七”,《后汉书·刘瑜传》:“盖诸侯之位,上法四七。”李贤注:“四七,二十八宿也。诸侯为天子守四方,犹天之有二十八宿。《汉官仪》曰‘天子建侯,上法四七’也。”([17],1855页)《春秋佐助期》:“诸侯上象四七,四七二十八宿也。”([28],824页)由此言之,云台二十八将正是对应周天二十八宿而设。明帝将其设于南宫云台,则与台这种建筑的宗教文化意涵有一定的关联。南宫云台是一座始建于周朝的高台,《续汉书·五行志》:“夫云台者,乃周家之所造也,图书、术籍、珍玩、宝怪皆所藏在也”([19],3297页)。李尤《云台铭》亦谓:“周氏旧居,惟汉袭因。崇台嶒峻,上碍苍云。”([20],1121页)有汉一代神仙学说甚为流行,而高台则被视作通天之阶。汉长安未央宫苍池、建章宫泰液池中皆设有渐台,渐台“星名,法星以为台名”[42]。汉武帝元封二年(前109)作通天台,“言此台高通于天也”([42],337页)。东、西汉皆设有灵台,“所以考天人之心,察阴阳之会,揆星辰之证验”[43]。台是一种探察星辰、沟通天人的建筑形式,所以汉明帝特意图画光武二十八将于南宫云台,以应周天二十八宿。

3.2 “天宪觜陬”与永安离宫

永安宫位于洛阳城东北角,《续汉书·百官志三》:“永安,北宫东北别小宫名,有园观。苑中丞、果丞、鸿池丞、南园丞各一人,二百石。”本注曰:“苑中丞主苑中离宫。果丞主果园。”([19],3594页)《河南志》注引《洛阳宫殿名》:永安离宫“周回六百九十八丈”([36],52页)。说明永安宫是一座颇具规模的离宫。“太一”也有离宫,《史记·天官书》:“营室为清庙,曰离宫”([16],1562页)。古之营室与东壁共为一宿,《周礼·考工记·辀人》注曰:“营室,玄武之宿,与东壁连体而四星。”([35],1283页)陕西靖边渠树壕东汉墓天文图中,室、壁两宿就是四星连体相合呈房室之象(图5)[29]。《诗·鄘风·定之方中》:“定之方中,作于楚宫。”《传》:“定,营室也。”《笺》:“定星昏中而正,于是可以营制宫室,故谓之营室。”[44]室、壁相合名曰“定”,古时认为营建时只有取象于“定”,营建之家才能“永安”。王延寿《鲁灵光殿赋》:

遭汉中微,盗贼奔突,自西京未央、建章之殿皆见隳坏,而灵光岿然独存。意者岂非神明依凭支持,以保汉室者也。然其规矩制度,上应星宿,亦所以永安也于是详察其栋宇,观其结构,规矩应天,天宪觜陬神灵扶其栋宇,历千载而弥坚。永安宁以祉福,长与大汉而久存。([18],508~518页)

“觜陬”,或作“娵觜”、“娵訾”,为十二星次之一,对应于二十八宿中的营室、东壁,《尔雅·释天》:“营室谓之定,娵觜之口,营室、东壁也。”[45]而鲁灵光殿“规矩应天,天宪觜陬”,指的正是灵光殿法象室、壁两宿而建。两汉之际长安宫室多毁于战火,唯鲁国灵光殿上应室、壁而得以“永安”。由此言之,东汉都城洛阳的皇室离宫取名“永安”,法象的正是室、壁两宿所象征的“太一”离宫。

3.3 西宫“咸池”与濯龙园

濯龙园位于洛阳北宫的西北部(6)濯龙园的位置并不在东汉洛阳北宫之外,而是在北宫内的西北部。[6,8],李尤《德阳殿赋》:“德阳之北,斯曰濯龙。蒲萄安石,蔓延蒙茏,橘柚含桃,甘果成丛。文□曜水,光映煌煌。”([20],1122页)濯龙园内水道纵横,植被茂盛,是各种水禽的栖息之所,也是一座专门供东汉皇家娱乐休闲的禁苑,《后汉书·皇后纪上》:“(明)帝幸濯龙中,并召诸才人,下邳王已下皆在侧,请呼皇后。帝笑曰:‘是家志不好乐,虽来无欢。’是以游娱之事,希尝从焉。”([17],409页)而其位置、得名与天帝“太一”的西宫“咸池”存在一定的关联性。《淮南子·天文训》:“咸池者,水鱼之囿也。”高诱注:“咸池,星名。”([27],94页)《史记·天官书》:“西宫咸池曰天五潢。五潢,五帝车舍。”《正义》:“咸池三星在五车中、天潢南,鱼鸟之所讬也。”([16],1557页)“五车”是天帝“太一”神的车舍,而“咸池”就位于“五车”之内,是天帝“太一”禁苑,其中不仅有鸟、鱼之属,还有龙。渠树壕东汉墓天文图中,“五车”之中就绘有一池,池有一物,貌似龙蛇(图6)[29],《春秋纬》:咸池,“五帝东舍,一名横龙苍龙之舍也,五帝车也。”([28],916页)《黄帝》:“咸池,一名黄龙。”([37],740页)由此言之,洛阳濯龙园作为皇家禁苑,以“龙”为名,设置于洛阳北宫之西,与“太一”西宫“咸池”象征性的对而应之。

图5 东壁与营室

图6 五车

3.4 “天枪”、“天棓”与洛阳武库、太仓

紫宫匡卫诸星外有“天枪”、“天棓”两星官,《史记·天官书》曰:“紫宫左三星曰天枪,右五星曰天棓”。《索隐》:“《诗纬》曰:‘枪三星,棓五星,在斗杓左右,主枪人棓人。’石氏《星赞》云‘枪棓八星。备非常之变’也。”《正义》亦谓:“天棓五星在女床东北,天子先驱,所以御兵也。”([16],1540~1541页)注家皆以“天枪”、“天棓”为守卫紫宫的兵备,此观点有失偏颇。棓,确有棍、棒之意,也是一种打谷治粟的农具,俗称“连枷”,扬雄《方言》:“佥,自关而西谓之棓,或谓之柫。”郭璞注:“今连枷,所以打谷者。”[47]王莽就曾对群臣曰:“予之北巡,必躬载拂,每县则粟,以劝盖臧。”师古曰:“拂,音佛,所以击治禾者也,今谓之连枷。”([15],4113页)秦汉之后,今河南、河北、山东、陕西、湖北、湖南等地大都已使用连枷,甘肃嘉峪关新城魏晋4号墓前室出土的画像砖中,就有手持连枷打禾治粟场景。[47]因此,“天枪”、“天棓”表征的分别是紫宫藏兵备战与藏谷治粟之所。东汉洛阳城东北角、谷门内有武库、太仓,二者一南一北布局于北宫之外,正好与紫宫外的“天枪”、“天棓”相互对应。

3.5 “贵人牢”、“贱人牢”与廷尉狱、洛阳狱

《续汉书·百官志二》本注说,西汉时置中都官狱二十六所,东汉初改革狱制,仅在京师设“廷尉诏狱”和“洛阳诏狱”。究其原因,宋杰先生认为可能是由于都城洛阳位居天下之中,关东各地押解要犯进京的路程缩短,不必花费原来那么多时间;且在京师审理要案便于朝廷控制,可及时了解审讯进展和下达指令。[48]洛阳两诏狱的设置,应该还有“法天”的因素。《史记·天官书》曰:斗魁中有“贵人之牢”。孟康曰:“《传》曰:‘天理四星在斗魁中。贵人牢名曰天理’。”《索隐》引《乐汁图》曰:“天理理贵人牢。”([16],1544~1545页)“贵人牢”外,还有“贱人牢”。《天官书》:“有句圆十五星,属杓,曰贱人之牢。”所谓“句圆十五星”,《索隐》:“其形如连环,即贯索星也。”([16],1545~1546页)渠树壕东汉墓天文图中,斗杓以南、“郎位”东北角,有11连星作钩状,内绘绳索,即“贯索”诸星(图2),这正是与“贵人牢”相对的“贱人牢”。“天牢”、“天理”或因收押对象有贵贱之别,故一为“贱人牢”、一为“贵人牢”,这种区别也体现在东汉廷尉狱与洛阳狱之间。廷尉狱位于廷尉府内,专门收审重大案件的嫌犯,其中多有王侯大臣和郡国守相。[49]洛阳狱设置在洛阳县官署内,收监对象具有很大的兼容性,其中除接受“诏所名捕”的案犯外,还关押了大量民间平常案件的罪犯,即所谓涉及“庶狱”的犯人。([48],27~30页)因此,从东汉两诏狱的设置及其收监对象来看,当法象“天理”、“天牢”而设。

4 余 论

中国古代“天”被视为是人间秩序的终极依据,而日、月、星辰所构成的天文玄象则被认为是天意的垂示,承顺天意则成为统治者所标榜的治国之道,所谓“天文者,序二十八宿,步五星日月,以纪吉凶之象,圣王所以参政也”([15],1765页)。天文玄象的布局对古代都城的营建具有非常重要的参照意义,《尚书·说命中》:“明王奉若天道,建邦设都。”《伪孔传》解释说:“天有日、月、北斗、五星、二十八宿,皆有尊卑相正之法。明王奉顺此道,建国设都。”[50]这种“象天设都”思想不同程度地影响着古代都城的规划与营建,秦、西汉都城的空间布局中就贯彻了这一思想。秦始皇时,为彰显天下一统、皇权至上,秦都咸阳就“因北陵营殿,端门四达,以则紫宫,象帝居。渭水贯都,以象天汉,横桥南渡,以法牵牛。”汉长安城则法象斗宿,“城南为南斗形,北为北斗形,至今人呼旧京为斗城。”([42],27、75页)东汉都城洛阳的空间布局显然对天文玄象的取法更为充分。

历经两汉之际的政治与社会失序,光武帝刘秀不仅成功地实现了汉室的复兴,而且在激烈的“天命”之争中,确立了汉家“尧后火德”的天命论,奠定了东汉政权政治合法性的基础。为了进一步巩固统治基础、彰显“天命在汉”,汉明帝即位后,都城洛阳南北双宫城制的最终定型,法象于“太一”紫宫与太微宫的南北布局;洛阳金市则因取法“天市”而突破了都城“面朝后市”的传统规制,使洛阳城内两宫一市的都城格局,与天象中的中宫“三垣”相对应。围绕洛阳南北宫的三公府、离宫、别苑、太仓、武库以及廷尉狱、洛阳狱等宫苑、机构,其设置、得名与空间布局,也比象于紫宫、太微宫垣外的“三台”、“营室”、“咸池”、“天枪”、“天棓”、“贵人牢”、“贱人牢”列宿。可以说,汉明帝在位时期,几乎将“太一”紫宫、太微宫以及围绕两宫的列宿,都象征性地移植到了东汉都城洛阳的空间布局之中,使东汉洛阳城的空间布局与“太一”主宰的天宫形成了相互对应。通过“象天设都”思想在都城营建过程中的大规模运用与实践,“天命在汉”的观念被贯彻到了都城的空间布局中,一定程度上巩固了东汉王朝的大一统气象。

致 谢本文在写作与修改过程中,得到了南开大学数学科学学院张笑怡博士、哲学院周会民博士的帮助,在此表示衷心的感谢!