内河电子航道图数据构建与显示技术研究

辛全波,毕金强*,房新玉,2,杨东远

(1.交通运输部天津水运工程科学研究所,天津 300456;2.天津水运工程勘察设计院 天津市水运工程测绘技术重点实验室,天津 300456)

目前,我国以数字航道、智能航运为信息化发展目标,大力开展内河航运信息化建设。电子航道图作为“数字航道”建设的核心内容,起着数据基础和系统支撑的关键作用。近年来,江海联运促进了内河航运的发展,对电子航海图与内河电子航道图的衔接提出了新的要求。在此背景下,内河电子航道图的建设要以符合电子航海图的相关标准为前提。内河电子航道图是在遵循国际航道测量组织发布的相关标准规范的前提下,融入了大量内河航道要素[1-2],以更准确地表达内河的特征。但是,对于内河特有的要素,《数字海道测量数据传输标准》(简称 S-57)中没有准确的物标与其对应,往往采用最为接近的物标编码[3]。

出现上述问题的原因在于电子海图最初针对航海设计,更加注重国际化和标准化,而内河电子航道图针对特定内河,相对比较封闭、独立,尤其我国内河众多,各内河在建设电子航道图时,需要结合航道的实际情况开展工作,对与国际标准的对接问题重视程度不够。随着江海联运的兴起,二者的衔接和统一成为重要研究内容。因此,在保证国际标准电子航海图应用的前提下,如何构建通用的内河数据模型来满足内河电子航道图的个性化数据需求是研究的关键。此外,内河间存在地域差异,其数据内容和应用领域不尽相同,如何在国际标准的基础上根据实际情况对内河数据模型进行灵活扩展也是重要的研究内容。

许多研究[4-7]结合具体区域的实际情况,针对特定内河开展电子航道图标准的制订工作,并对电子航道图显示与应用中的关键问题进行了研究。截至目前,国内多家单位开展了内河电子航道图的研究工作,其中,长江航道局[5-8]研究最为深入,制订了具有长江特点的一系列电子航道图技术标准,并搭建了长江电子航道图生产系统,形成了完整的服务体系。随后,针对珠江、西江、赣江等河流,相关单位也相继发布了符合自身特色的内河电子航道图。随着研究的深入,国内学者已经认识到统一的技术标准规范是实现内河电子航道图数据共享和业务协同的关键保障[9],行业标准《内河电子航道图技术规范》的制订工作正稳步推进[10]。我国在内河电子航道图的研究上已经取得了一些成功的经验,并开展了相关标准的研究与制订工作,在电子航道图的应用研究方面也有了初步成效。但目前的研究大多针对特定内河,更多的关注顶层设计和行业标准,对于从技术层面的研究相对较少,尤其是在标准化电子航道图显示技术等方面,尚未形成通用的数据构建和显示方法。

针对上述问题,本文从行业标准的兼顾和扩展上着手,分析内河电子航道图的数据模型特点,对其数据构建方法展开研究,并运用GIS和信息化等技术手段,对内河电子航道图标准化显示进行研究。

1 电子航道图建设现状及遇到问题

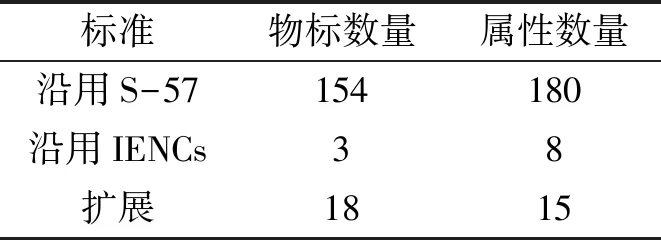

表1 CJ-57对国际标准的扩展情况Tab.1 Extension of CJ-57 to international standards

当前国内在进行内河电子航道图建设时,可供参考的数据交换标准主要有国际海道测量组织(IHO)发布的S-57标准、国际内河电子航道图协调组(IEHG)发布的IENCs标准、长江航道局发布的长江电子航道图数据传输标准(简称CJ-57)。其中,前两者为国际通用的数据标准,CJ-57是我国相对成熟且已取得实际应用的内河标准。CJ-57在借鉴国际标准的基础上,结合了长江自身的特色,对S-57和IENCs中的物标和属性进行了修改和扩充,详细情况如表1。

CJ-57针对长江特点设计,不能完整且准确地表达我国所有内河的地理要素,其他内河在建设电子航道图时,只能借鉴长江经验而不能照搬,如珠江因地理位置、流向和航运条件上的不同,在水位变化、绘图基面、航标灯等方面存在差异[5];鸭绿江特殊的界河地位赋予物标特殊的属性,不能与常规物标同等对待;诸如京杭运河、松花江、辽河等河流在环境、经济、航道等方面各有特色。基于我国内河情况各异的现状,分析在建设内河电子航道图时遇到的问题是前提。

在内河电子航道图数据构建和显示中,需要考虑的问题包括数学基础、比例尺、用途、物标、属性、符号、显示等,本文主要从技术层面对数据构建和显示技术进行研究,重点阐述物标、属性、符号与显示等方面的问题。

(1)空间参考不统一。

我国的内河分布范围广,空间跨度大,因此建立统一的空间坐标参考至关重要,一方面,统一的坐标参考是内河数据共享的基础,另一方面,江海联运要求内河之间、内河与海洋之间要进行衔接。国际标准化的电子海图系统规定采用WGS-84坐标系,我国航运相关部门一直习惯于使用北京-54坐标系或西安-80坐标系,部分地区在实际应用中使用的是地方坐标系。按照国家自然资源部要求,自2018年7月1日起全面使用2000国家大地坐标系。因此,为了统一内河间的电子航道图建设,同时使其符合国际标准,在内河电子航道图数据构建时,宜采用2000国家大地坐标系,并建立与WGS84坐标系的转换关系。

(2)物标分类不准确。

对于内河中特有的要素如感潮分界线、里程线、推荐航线,使用S-57标准定义物标时多采用与其相近的编码,然而现有编码无法准确表达内河航道要素的主要特征。如对航标的定义,我国采用的《内河助航标志》(GB 5863-1993),与国际标准电子海图中对航标的定义相比,为适应河流水道的特点,很多航标需要区分左右岸,同时航标类型也更为复杂[11]。

(3)属性编码不完整。

S-57标准中的部分属性编码无法准确表达内河航道要素的主要特征,以码头为例,码头的类别通过属性CATSLC (岸线建筑物类)来标识,S-57标准中根据码头的结构形式定义了突码头、栈桥式码头、顺岸码头、固定面码头、敞开面码头共5 种码头,缺少我国内河中的重力式码头、斜坡式码头、高桩码头的定义。

(4)显示符号多且与物标的对应关系复杂。

S-52和CJ-52中对电子航道图的显示内容、显示模式和符号进行了规定,物标与符号对应关系的建立是显示电子航道图的前提,显示的符号由物标、几何、属性、显示模式等共同决定。由于电子航道图中物标和属性繁多,物标与属性是多对多的关系,因此电子航道图的显示要有存储与检索高效的显示符号库来支撑。

(5)显示规则复杂。

内河电子航道图的显示受到属性、输入参数和判定条件的影响,如灯标要根据方位和张角来确定扇形符号显示方式,安全等深线和安全深度影响孤立危险物的显示等。自适应显示使得电子航道图的显示规则更为复杂,它要求在进行地图操作时能够根据显示要求自动调整当前显示内容。

从上述问题可以看出,要实现电子航道图的标准化显示,数据模型起到关键的作用。从技术层面实现数据模型的灵活构建,满足不同内河的业务需求并适应行业标准的更新是研究的主要内容。

2 电子航道图数据构建技术

2.1 基于国际标准的数据模型扩展

江海联运的发展使内河电子航道图的建设要满足国际电子海图的需要,这就要求在进行数据模型扩展时一定要基于国际标准扩展。较电子海图标准,内河电子航道图标准主要在航行用途、物标种类、属性编码上存在差异。航行用途的差异影响其数据详细程度和显示比例尺,物标种类和属性编码的不同则直接影响其数据的解析和显示。将电子海图标准直接应用到内河上,难以保证数据的完整性和准确性,容易产生物标缺失或属性编码不匹配等问题。如何保证在支持国际标准显示的基础上,保留内河要素的特点,准确完整的呈现内河特有的要素信息是内河电子航道图数据构建的关键问题。即同一数据成果既能在支持国际标准的电子海图系统中显示,又能在支持内河标准的电子航道图系统中显示。

图1 物标和属性 扩展示意图Fig.1 Extension of objects and attributes

本文采用了扩展属性的方式实现内河物标和属性的扩充,在保留国际标准数据模型和内容基础上增加了我国内河标准中对于要素的特殊属性。对于新增物标,保留原有物标信息的同时,增加物标属性标识在内河标准中的物标类别,为了区分S-57和CJ-57,物标和属性编码从30001开始。在实际数据生产中,沿用S-57的数据模型定义和数据组织形式,仅对属性的类型和取值进行扩充,以S-57物标分类为大类,新增物标为子类,确保数据在不同标准的系统都能正确显示。同样,对于新增的属性或编码,保留S-57标准中的定义,将新的属性和编码存储到扩展的属性中,既保留原有属性和编码信息,又能记录属性编码扩展信息。如断桥及其周边附属设施作为鸭绿江上具有特殊意义的地物,为了突出其特殊性可进行物标和属性的扩展。图1为扩展物标和属性的示意图,扩展后保留S-57中物标分类,OBJNAM值为11表示物标名称对应S-57中的BRIDGE(桥梁),CATBRG值为6表示桥梁类型为浮桥,CATYZR字段对应CJ-57中的物标分类,值为26003表示物标类型BTRCTR(跨江建筑物),CATYLR和ACTUSE为扩展的物标和属性字段,为避免与S-57或CJ-57重复,新增的物标或属性以10001标识开头,CATYLR值为10001表示物标类型为CUTOFF(断桥),ACTUSE值为10001表示建筑用途为景观建筑。

2.2 物标索引机制

内河电子航道图物标繁多,显示规则复杂,物标的显示符号由物标、属性、几何形状等因素共同确定,且受到空间位置、颜色模式、比例尺等条件的影响。因此,理清符号库中物标、属性、编码与符号的对应关系,建立清晰的物标索引机制对于内河电子航道图的符号化至关重要。

依据IHO发布的《INT1海图图示》和《电子海图内容与显示规范》(S-52)等相关标准规范,结合长江航道局的经验和内河实际情况,梳理各类物标在不同用途或不同场景下的显示方法,采用自上而下的层次结构,建立了物标定义、几何形状、属性字首词、属性标识、属性优先级的逐级索引机制,将复杂的多对多关系抽象成结构化的二维关系,简化了符号化过程中的复杂逻辑处理,最终建立了完整、高效的符号索引表(图2)。

如“VEGATN,C,CATVEG,15,C31.3,VEATN03,FILL,189”为按照上述规则建立的一条符号化指令,对应符号索引表中的一条记录,它表示物标为VEGATN(植被)时,按分类编码C对符号进行过滤,属性CATVEG(植被类)=15(针叶树)对应的INT1值为C31.3,对应符号库中名称为VEATN03编号为189的面符号。

3 电子航道图标准化显示技术

图2 物标与符号索引的建立Fig.2 Establishment of index of objects and symbols

数据模型的定义将直接影响内河电子航道图的显示方式,通常情况下,进行电子航道图的显示多采用对物标和属性进行符号化的方法,而符号参照标准制作,其类型和检索方法基本保持不变。本文采用的扩展属性和物标索引使得电子航道图的显示与常规方法产生差异。因此,本文在数据构建成果的基础上,研究GIS环境下电子航道图的标准化显示技术。其一,基于已建的物标索引机制,确定显示符号库的构建方法,解决物标与符号匹配规则复杂的问题;其二,将GIS的可视化方法应用到电子航道图中,提供了直观、标准化的显示效果;其三,确定合适的数据抽稀方法,解决电子航道图特有的自适应显示问题。

3.1显示符号库

图3 沉船的符号制作流程Fig.3 Process of making wreck symbols

相比于常规电子地图,电子航道图的数据内容及表现形式更加多样化,实现标准化显示也更加复杂,而显示符号库是电子航道图标准化显示与表达的重要组成部分[11]。目前,国内对电子海图符号的构建方法的研究已经成熟,本文通过对GIS环境下电子地图符号构建方法的研究与比对,确立了以 Arc GIS 为符号制作平台、以 Auto CAD 为图元绘制工具的符号构建方法[12-13],并按照此方法建立了一套较为完整的电子航道图符号库。首先,在AutoCAD中绘制出标准海图符号图元,使用造字软件FontCreator制作TrueType字体;其次,使用ArcGIS符号管理器对符号颜色、大小、形状等属性信息统一组织管理;最后,将制作成果输出为数据库型的符号库。在符号管理方面,对常用的符号分类为点、线、面、颜色等,将有利于符号信息的修改、定义、存储、检索和符号的重组等。例如沉船的符号制作流程(图3)。

3.2 基于GIS的可视化

要正确的显示电子航道图,除了基本的符号化操作以外,还要根据相应的显示规则对数据进行渲染和处理,如角度的旋转、物标的组合、中心点面符号显示、特殊物标处理等。GIS提供丰富的可视化方法能够解决这些问题,如图4-a所示,通过分级色彩渲染实现定量定级显示深度范围深浅分布,直观表达航道的通航条件;如图4-b所示,根据陆标类型值的不同,采用唯一值渲染方法,对其定性分类进行符号化,唯一值渲染在电子航道图的使用最为广泛,适用于大部分物标与符号的匹配;如图4-c所示,实现了基于角度的物标旋转;如图4-d所示,根据航标属性的不同,选择相应的符号进行组合,实现符号的灵活应用。

4-a 分级渲染表达不同深度的水深4-b 唯一值渲染表达障碍物4-c 角度渲染表达船舶的航向4-d 组合物标表达灯标属性图4 GIS渲染方法在内河电子航道图中的应用Fig.4 Application of GIS rendering method in inland electronic chart

3.3 自适应显示

相比于广阔的海域,内河航道的显示区域相对狭窄,数据内容更为详细。一方面,内河航道要素类型多而复杂,多种类型的数据要素需要集成显示;另一方面,一些数据本身数据量大,如水深点,容易造成叠加、压盖等问题。此外,当显示比例尺小于数据的原始比例尺时,数据发生堆积,无法准确表现数据的内容。因此,本文在显示要素过程中,对数据进行抽稀处理,进一步实现数据随空间范围和地图比例尺的自适应显示。

目前对于数据抽稀方法的研究比较成熟,常见的方法有基于结构化格网的抽稀[14]、基于距离权重的抽稀[15]、基于特征点的抽稀[16-17]、基于空间相关性的抽稀[18]等。这些方法都有特定的适用场景,如基于格网的抽稀可应用在大尺度海洋场的可视化和激光点云数据处理中,基于距离权重的抽稀被广泛应用到电子地图的兴趣点显示上,基于空间相关性的抽稀则更适合模拟海洋场的衍变过程[19-22]。

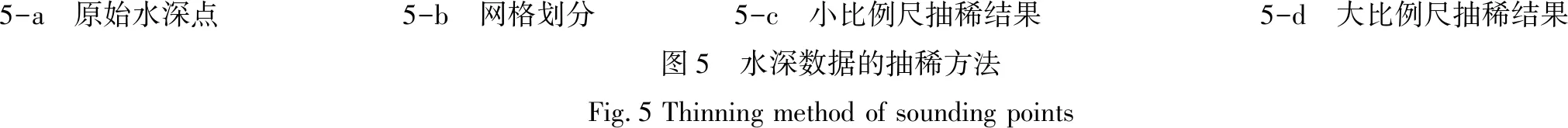

针对内河航道狭窄、流向变化复杂、局部特征数据密集的特征,本文采用的是基于不规则格网和距离权重相结合的方法对数据进行抽稀。首先,以航道中心线为基准,参照岸线几何形态和航道水深情况划分特征区域,对该区域采用基于距离权重的抽稀方法;其次,对河道的其他区域进行有限元划分,对边界、弯曲、狭窄等特殊区域采用更精细的网格;再次,调整不同比例尺级别的抽稀参数,即两点间最小距离和最小单元格尺寸;最后,调整参数使区域邻接位置的稀疏程度更为接近。图5为应用该方法对水深数据进行抽稀的效果图。

5-a 原始水深点5-b 网格划分5-c 小比例尺抽稀结果5-d 大比例尺抽稀结果图5 水深数据的抽稀方法Fig.5 Thinning method of sounding points

4 案例分析

以我国北方某内河下游为例,应用本文介绍的电子航道图数据构建技术和标准化显示方法,开展数字航道信息化的平台建设,形成了从数据生产到标准化显示再到业务应用的完整的技术流程。

4.1 研究区域概况

图6 技术流程图Fig.6 Technical flow chart

该内河支流众多,上游属于典型的山区河流,河道坡陡流急,通航条件差,下游地势平坦,航行条件较好,具有我国内河的一般特征,可验证方法的可行性。该内河地理位置特殊,在航道维护和船舶通航的管理上更为严格,有对物标和属性进行扩展的需求,可验证方法的适用性。下游河道冲刷和泥沙淤积严重,使河口的岛屿和岸线产生巨大变化,需对水深数据抽稀以更好地表现深度变化,可验证自适应显示方法的可靠性。

4.2 数据生产

本文选用清华山维EPS平台和ArcGIS Charting平台作为数据生产的主要工具,前者利用模板技术进行数据的存储和标准化管理,可将多源异构的原始测量和调查数据转换为符合S-57标准的数据格式,后者基于ArcGIS Geodatabase管理空间数据,支持灵活的物标和属性扩展,同时提供了完整的S-57数据的管理、编辑、质检、输出流程。借助清华山维EPS平台和ArcGIS Charting平台,设计了电子航道图的数据生产流程,实现数据的快速生产和质量控制。通过融合数据显示规则和优化制图表达方法,完成电子航道图标准化显示。本文设计技术流程如图6所示。

4.3 业务应用

结合研究区域的特点,本文从基础数据、船舶管理、水位变化等方面开展业务应用的研究。ENC中包含的助航信息,如航道、航标、水深、碍航物等,可为业务化系统提供基础地理数据的访问。在电子航道图上叠加相关业务数据,如AIS船舶位置,可进一步提高其服务能力,如图7-a通过航道内同向航行的两条船舶的当前位置来推算两者相遇的位置和时间。结合监测数据,如实时水位,通过空间分析可为内河安全通航提供智能化分析和决策支持,如图7-b可结合水深数据分析出满足安全水深5 m的可航行区域。

7-a 船舶会遇计算 7-b 可航区域分析图7 电子航道图应用实例Fig.7 Application of IENC

5 结束语

本文从内河电子航道图要兼顾行业标准和内河特殊性的问题出发,对其数据构建方法和显示技术展开研究。采用扩展属性的方式实现内河特殊物标和属性的扩充,并建立了清晰的物标索引机制,解决了符号和物标匹配规则复杂的问题;实现GIS环境下内河电子航道图的标准化显示,并设计抽稀算法解决自适应显示问题。最后,以我国某内河下游为例,应用上述方法建立该河段的数字航道信息平台,实践证明,本文阐述的内河电子航道图数据构建与显示技术具有广泛的适用性,可以用于我国内河电子航道图的信息化平台建设中。