蒙古族13个族群皮下脂肪发育的比较

王 迪,李咏兰

(内蒙古师范大学生命科学与技术学院,呼和浩特010022)

人体脂肪大约有2/3 储存于皮下组织,皮褶厚度可以反映人体皮下脂肪的含量、发育以及分布状况,进而推测全身体脂的含量和判断个体的胖瘦[1].由于遗传素质和生活环境的影响,不同人群的体脂分布及体脂百分比均可能呈现各自的特点[2].目前,国内学者对于中国各民族皮下脂肪的发育进行了大量研究.如魏榆等[3]对四川羌族成人的皮褶厚度进行了研究,发现羌族男性的皮下脂肪发育与甘肃汉族的最接近,女性与四川汉族、贵州屯堡人的最接近.王志博等[4]对山东汉族成人皮褶厚度进行研究发现,山东汉族的皮下脂肪发育水平优于布依族、俄罗斯族、乌孜别克族,逊于北京汉族.陈媛媛等[5]对中国京族成人皮下脂肪发育的研究显示,京族成人的皮褶厚度发育低于北京汉族,优于贵州布依族和宁夏回族.

蒙古族是我国主要的少数民族之一,其部落众多,各部落相对隔离,居住分散,族源、生活环境、习俗等均存在一定的差异.关于蒙古族皮褶厚度的研究也有少量报道,如董其格其等[6]研究了布里亚特蒙古族的皮褶厚度,发现该族群皮下脂肪的发育总体优于达斡尔族、布依族、乌孜别克族、俄罗斯族和云南蒙古族等.鉴于我国蒙古族的居住地幅员辽阔、族群众多,本研究选取13 个蒙古族族群,对5 项皮褶厚度和体脂率进行了调查,探讨在不同环境下蒙古族成人的皮下脂肪发育水平和分布特点.

1 研究对象与方法

遵循知情同意原则,采用随机取样方法,对蒙古族11 个族群成人的5 项皮褶厚度进行测量.11 个族群包括:杜尔伯特蒙古族(Duerbote Mongolian,239例,男85 例,女154 例)、前郭尔罗斯蒙古族(Qian Gorlos Mongolian,401 例,男177 例,女224 例)、喀喇沁左翼蒙古族(Harqin Left Wing Mongolian,408 例,男136例,女272 例)、阜新蒙古族(Fu Xin Mongolian,404例,男158 例,女246 例)、巴尔虎蒙古族(Barags Mongolian,400 例,男196 例,女204 例)、鄂尔多斯蒙古族(Ordos Mongolian,336 例,男143 例,女193例)、阿拉善和硕特蒙古族(Alxa Heshuote Mongolian,233 例,男89 例,女144 例)、额济纳土尔扈特蒙古族(Ejina Torghut Mongolian,196 例,男84 例,女112例)、青海和硕特蒙古族(Qinghai Heshuote Mongolian,361 例,男166 例,女195 例)、新疆察哈尔蒙古族(Xinjiang Chahaar Mongolian,443 例,男217 例,女226 例)、新疆土尔扈特蒙古族(Xinjiang Torghut Mongolian,239 例,男112 例,女127 例).被测量者均为世居当地的蒙古族,无残疾.布里亚特蒙古族(Buryat Mongolian)和云南蒙古族(Yunnan Mongolian)数据取自文献[6-7].

使用仿日本荣研式改良性皮下脂肪测量计(精确度为0.2 mm),依照文献[8]中的方法进行测量.应用Excel 2010 和SPSS 18.0 软件进行数据处理.由于人体皮褶厚度测量值不呈正态分布,因此皮褶厚度均数为几何均数.5 项测量指标包括:肱二头肌皮褶(Biceps skinfold,BS)、肱三头肌皮褶(Triceps skinfold,TS)、肩胛下皮褶(Subscapular skinfold,SBS)、髂前上嵴皮褶(Anterior superior spine,ASS)、小腿内侧皮褶(Calf skinfold,CS).采用长岭晋吉体密度回归方程计算体密度(D)[9]:男性体密度=1.091 3-0.001 16X; 女性体密度=1.089 7-0.001 33X(X=肱三头肌皮褶厚度+肩胛下皮褶厚度).采用Brozek 改良公式[10]计算体脂百分含量,体脂率(Body fat,%)=(4.570/D - 4.142)×100.基于皮褶厚度,对13 个蒙古族族群进行聚类分析和主成分分析,选取山西汉族[11](Han in Shanxi)、湖南汉族[12](Han in Hunan)、布依族[13](Buyei)、鄂伦春族[14](Oroqen)的数据资料作为对比.采用体脂率判断肥胖的标准为: 成人男性体脂率高于20%为轻度肥胖,高于25%为中度肥胖,高于30%为高度肥胖;成人女性体脂率高于30%为轻度肥胖,高于35%为中度肥胖,高于40%为高度肥胖.

2 结果与分析

2.1 蒙古族13 个族群的皮褶厚度和体脂率

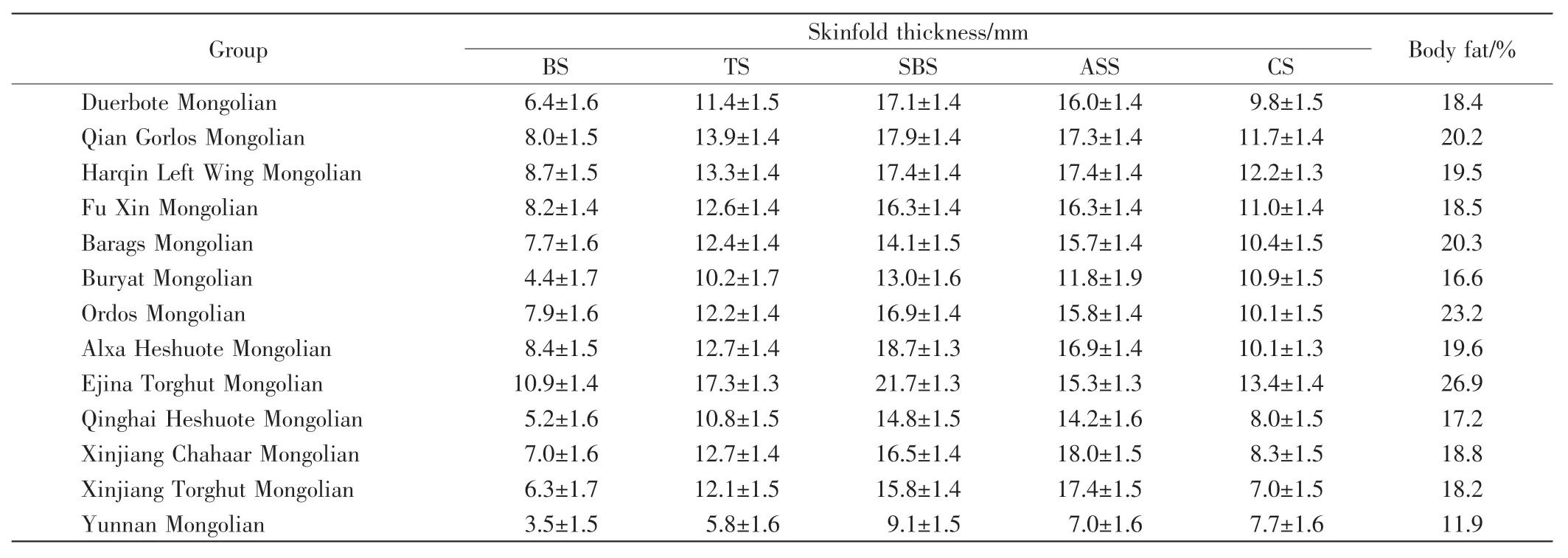

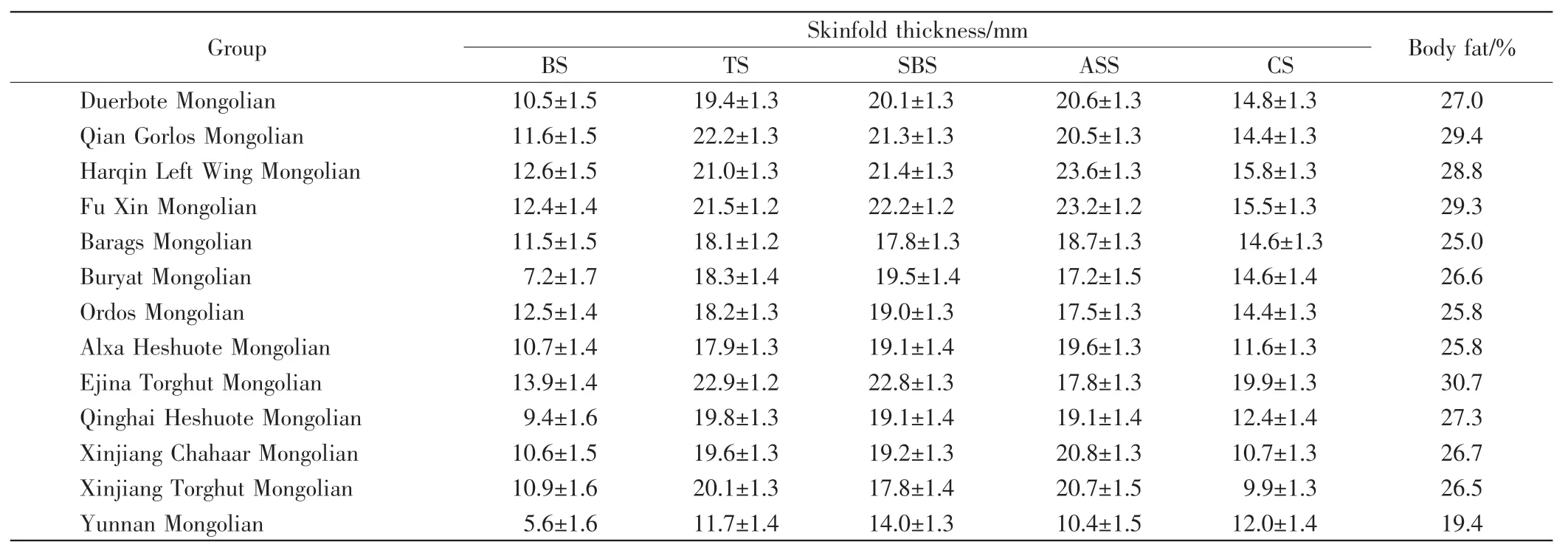

蒙古族13 个族群男性和女性成人的5 项皮褶厚度和体脂率分别如表1 和表2 所示.由表1 和表2 可以看出,13 个族群中,额济纳土尔扈特蒙古族男性和女性的肱二头肌皮褶、肱三头肌皮褶、肩胛下皮褶和小腿内侧皮褶均高于其他族群,体脂率也处于最高水平;云南蒙古族的5 项皮褶厚度和体脂率均远远低于其他12 个族群.13 个族群中,前郭尔罗斯蒙古族、巴尔虎蒙古族、鄂尔多斯蒙古族男性的体脂率高于20%,为轻度肥胖;额济纳土尔扈特蒙古族男性的体脂率高于25%,为中度肥胖,额济纳土尔扈特蒙古族女性的体脂率高于30%,为轻度肥胖.

2.2 基于皮褶厚度的聚类分析

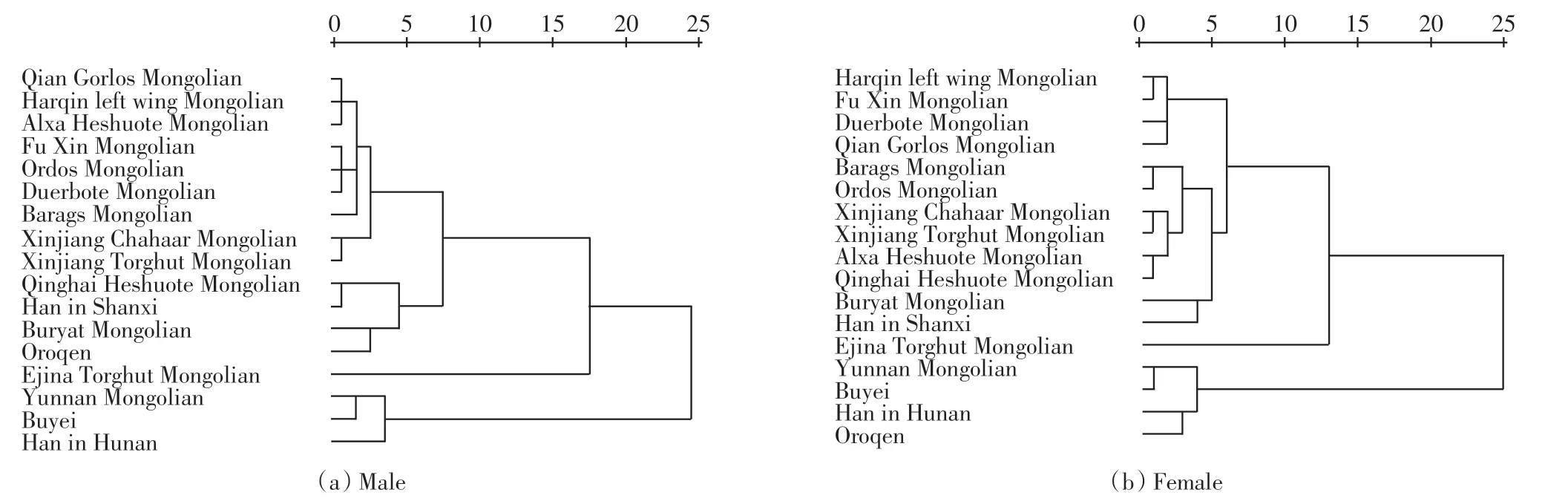

根据皮褶厚度对13 个蒙古族族群和其他4 个对比族群进行聚类分析,结果如图1 所示.

由图1(a)可以看出,17 个男性族群大致可分为4组:第1 组由前郭尔罗斯蒙古族、喀喇沁左翼蒙古族、阿拉善和硕特蒙古族、阜新蒙古族、鄂尔多斯蒙古族、杜尔伯特蒙古族和巴尔虎蒙古族7 个族群组成;第2 组由新疆察哈尔蒙古族和新疆土尔扈特蒙古族2 个族群组成;第3 组由青海和硕特蒙古族、山西汉族、布里亚特蒙古族和鄂伦春族组成;第4 组由云南蒙古族、布依族和湖南汉族3 个南亚类型族群组成.额济纳土尔扈特蒙古族与其他族群相似性较低.由图1(b)可以看出,17 个女性族群可分为5 组:第1 组由喀喇沁左翼蒙古族、阜新蒙古族、杜尔伯特蒙古族和前郭尔罗斯蒙古族4 个东北三省蒙古族族群组成;第2 组由巴尔虎蒙古族和鄂尔多斯蒙古族组成;第3 组由新疆察哈尔蒙古族、新疆土尔扈特蒙古族、阿拉善和硕特蒙古族和青海和硕特蒙古族组成;第4 组由布里亚特蒙古族和山西汉族组成;第5 组由云南蒙古族、布依族、湖南汉族和鄂伦春族组成.额济纳土尔扈特蒙古族与其他族群相似性较低.

表1 蒙古族13 个族群男性的5 项皮褶厚度和体脂率Tab.1 Five skinfold thicknesses and body fat of thirteen Mongolian groups of males

表2 蒙古族13 个族群女性的5 项皮褶厚度和体脂率Tab.1 Five skinfold thicknesses and body fat of thirteen Mongolian groups of females

图1 基于皮褶厚度的聚类分析Fig.1 Cluster analysis based on skinfold thickness

2.3 成人皮褶厚度的主成分分析

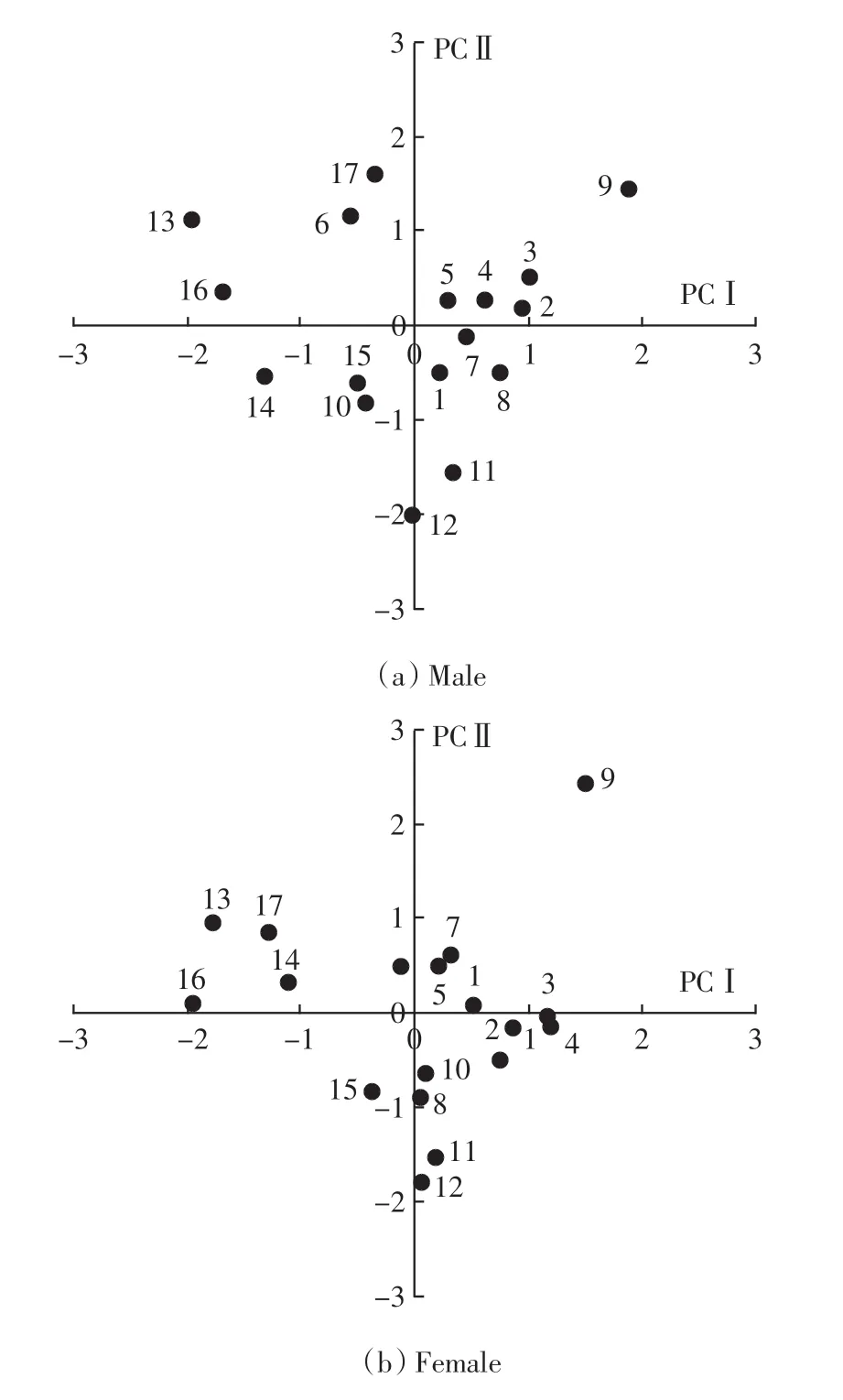

13 个蒙古族族群和其他4 个对比族群皮褶厚度的主成分分析结果如图2 所示.

图2 17 个族群的主成分散点图Fig.2 Scattergram of 17 groups

由图2(a)可以看出,17 个男性族群中:主成分1、主成分2 的贡献率分别为80.403%、13.524%,累计贡献率为93.927.PCⅠ载荷较大的指标有肱三头肌皮褶(0.983)、肱二头肌皮褶(0.938)、肩胛下皮褶(0.935),PCⅠ越大则肱二头皮褶、肱三头肌皮褶、肩胛下皮褶越厚.PCⅡ载荷较大的指标有小腿内侧皮褶(0.588)、髂前上嵴皮褶(-0.513),PCⅡ越大则小腿内侧皮褶越厚,髂前上嵴皮褶越薄.在17 个族群中,额济纳土尔扈特蒙古族的PCⅠ值最大、PCⅡ值较大,表明其肱三头肌皮褶、肱二头肌皮褶、肩胛下皮褶最厚,小腿内侧皮褶较厚,髂前上嵴皮褶较薄.杜尔伯特蒙古族、郭尔罗斯蒙古族、喀喇沁左翼蒙古族、阜新蒙古族、巴尔虎蒙古族、鄂尔多斯蒙古族和阿拉善和硕特蒙古族的PCⅠ值较大,PCⅡ值中等,表明肱三头肌皮褶、肱二头肌皮褶、肩胛下皮褶较厚,髂前上嵴皮褶和小腿内侧皮褶厚度中等.新疆察哈尔蒙古族和新疆土尔扈特蒙古族的PCⅠ值中等,PCⅡ值较小,表明其肱三头肌皮褶、肱二头肌皮褶和肩胛下皮褶厚度中等,髂前上嵴皮褶较厚,小腿内侧皮褶较薄.布里亚特蒙古族和鄂伦春族PCⅠ值较小,PCⅡ值较大,表明其肱三头肌皮褶、肱二头肌皮褶、肩胛下皮褶、髂前上嵴皮褶较薄,小腿内侧皮褶较厚.青海和硕特蒙古族和山西汉族PCⅠ值、PCⅡ值均较小,表明其肱三头肌皮褶、肱二头肌皮褶、肩胛下皮褶和小腿内侧皮褶较薄,髂前上嵴皮褶较厚.云南蒙古族PCⅠ值最小,PCⅡ值较大,表明其肱三头肌皮褶、肱二头肌皮褶、肩胛下皮褶最薄,髂前上嵴皮褶较薄,小腿皮褶较厚.

由图2(b)可以看出,17 个女性族群中:主成分1、主成分2 的贡献率分别为76.830%、14.326%,累计贡献率为91.129.PCⅠ载荷较大的指标有肱三头肌皮褶(0.960)、肩胛下皮褶(0.940),PCⅠ越大,则肱三头肌皮褶、肩胛下皮褶越厚.PCⅡ载荷较大的指标有小腿内侧皮褶(0.698)、髂前上嵴皮褶(-0.458),PCⅡ越大,则小腿内侧皮褶越厚,髂前上嵴皮褶越薄.在17个族群中,额济纳土尔扈特蒙古族PCⅠ值和PCⅡ值最大,表明肱三头肌皮褶、肩胛下皮褶和小腿内侧皮褶最厚,髂前皮褶较薄.杜尔伯特蒙古族、郭尔罗斯蒙古族、喀喇沁左翼蒙古族和阜新蒙古族PCⅠ值较大,PCⅡ值中等,表明肱三头肌皮褶和肩胛下皮褶较厚,髂前上嵴皮褶和小腿内侧皮褶厚度中等.巴尔虎蒙古族、布里亚特蒙古族和鄂尔多斯蒙古族PCⅠ值中等,PCⅡ值较大,表明肱三头肌皮褶和肩胛下皮褶厚度中等,小腿内侧皮褶较厚,髂前上嵴皮褶较薄.阿拉善和硕特蒙古族、青海和硕特蒙古族、新疆察哈尔蒙古族、新疆土尔扈特蒙古族和山西汉族PCⅠ值中等,PCⅡ值较小,表明肱三头肌皮褶和肩胛下皮褶厚度中等,髂前上嵴皮褶较厚,小腿内侧皮褶较薄.云南蒙古族PCⅠ值在13 个蒙古族族群中最低,PCⅡ值较大,与布依族、湖南汉族和鄂伦春族较接近.

3 讨论与结论

本研究调查了蒙古族13 个族群的皮下脂肪发育和肥胖情况,并基于皮褶厚度分析13 个族群和湖南汉族、山西汉族、布依族和鄂伦春族的亲缘关系.综合聚类分析结果和主成分分析结果,13 个蒙古族群中,额济纳土尔扈特蒙古族与其他族群距离较远,肱三头肌皮褶和肩胛下皮褶最厚,小腿内侧皮褶较厚,髂前上嵴皮褶较薄.中国东北部的杜尔伯特蒙古族、郭尔罗斯蒙古族、喀喇沁左翼蒙古族和阜新蒙古族较接近,肱三头肌皮褶和肩胛下皮褶较厚,髂前上嵴皮褶和小腿内侧皮褶厚度中等.内蒙古巴尔虎蒙古族和鄂尔多斯蒙古族较接近.中国西部的新疆察哈尔蒙古族和新疆土尔扈特蒙古族较接近,肱三头肌皮褶和肩胛下皮褶厚度中等,髂前上嵴皮褶较厚,小腿皮褶较薄.青海和硕特蒙古族和山西汉族较接近.阿拉善和硕特蒙古族男性皮下脂肪发育与东北三省蒙古族较接近,女性与青海和硕特蒙古族较接近.布里亚特蒙古族男性皮下脂肪发育与鄂伦春族较接近,女性与巴尔虎蒙古族、鄂尔多斯蒙古族较接近.中国南部的云南蒙古族、湖南汉族和布依族较接近,脂肪发育水平较低.

蒙古族13 个族群的皮下脂肪发育水平表现出明显的地域性、民族内部多元性及民族间相互融合的特点.蒙古族13 个族群总体上脂肪发育水平较高,可能与遗传因素和蒙古族传统的饮食文化有关,蒙古族喜食牛羊肉和乳制类,高蛋白、高脂肪食物的较多摄入是其皮褶厚度值较大的原因之一.皮下脂肪发育在寒冷的北方地区比温带或热带的南方地区发达[15],蒙古族大多处于东北和西北地区,气候寒冷,皮下脂肪的积累既是对常年生活在寒冷环境的适应,也是对寒冷环境的抵抗.目前,大部分蒙古族从游牧生活转为定居生活,劳动量减少,也是皮下脂肪堆积较多的原因.额济纳土尔扈特蒙古族生活在中亚荒漠东南部,干旱少雨,多沙尘暴,生活环境较恶劣,国家对当地居民给予较高的补贴,使其生活状况得到了巨大改善,加上劳动量减少和高热量饮食导致其体内脂肪过高.鄂尔多斯蒙古族位于内蒙古的西部,巴尔虎蒙古族位于内蒙古东北部,虽然2 个部落相距较远,但其祖先均在今俄罗斯境内贝加尔湖东岸的巴尔古津河流域生活过,在其生活的地理位置和时间上出现了重叠,2个族群发生过基因交流,并且生活习惯相互影响,导致2 个族群的皮下脂肪发育情况相近[16].青海和硕特蒙古族居住在平均海拔3 500 m 的高原,皮褶厚度随着海拔高度的上升递减[17],而且当地居民仍以畜牧业为主,劳动量较大,另外,长期与藏族、汉族、回族等民族杂居,不免与周围民族进行通婚,这些都可能是青海和硕特蒙古族皮下脂肪发育水平低于中国东北和内蒙古蒙古族的原因.云南蒙古族在漫长的形成和发展过程中,与当地土著人发生基因交流,受周围其他民族的影响,饮食结构由肉乳为主改变为以粮食、蔬菜为主,减少了脂肪和蛋白质的摄入,另外,云南炎热的气候使人体新陈代谢速率加快,这些都是造成云南蒙古族皮下脂肪发育水平较低的因素[18].