古代城郊公共园林景观特性蜕演

——从江西九江烟水亭历史变迁和人群活动探究

周碧云 廖楠 刘纯青*

九江是江西省北部一座依水而兴的城市,烟水亭作为“江州(今九江)十景”之一,素有“珠宫贝阙兼有水木清华”之盛誉。其古时处于九江郡城向周边扩张空间,独立于城南甘棠湖中圆月形土墩上,是一座因“水体”而成的城市近郊公共园林。其景观塑造以九江地方行政官僚文人为核心,园林景观特性中所具的模糊性与动态性有一定研究价值。

1 城市近郊——景观与人群、活动的关系

烟水亭作为公共园林,不同时期的兴建营造,其演变过程必然联系到各个时代背景的驱动力。烟水亭这种特殊园林性质决定其园林行为及活动人群的重要性。以人群和行为模式作为研究的主要内容,因为场所特点与人群行为模式有着密切联系,园林物质景观结构差异导致园内不同的活动方式,人群在园内的活动亦可以折射景观的特性。

按照文化背景、景观立场不同,将烟水亭景观活动人群分为三类:一为文人官僚为主的景观营建主导者,其行为活动可以理解为一种治理和教化手段;二是士大夫为主的景观内涵传承者,其行为解读为游娱观赏和文化传承精神层面追求;三是庶民为主的景观游览者,则是生产生活的物质需要。

本文在烟水亭历史演替的基础上分析园林活动事件的发生,回到历史事实发展本身、着眼于其变迁转折,从烟水亭“人群”“行为活动”二者与景观的互为作用出发,结合城市生活、人群生活来深入了解烟水亭城郊园林的景观特性。

2 历史演替——人群与公共性活动凸显的景观特征

2.1 天然甘棠——西北郡城繁华、东南生态自然

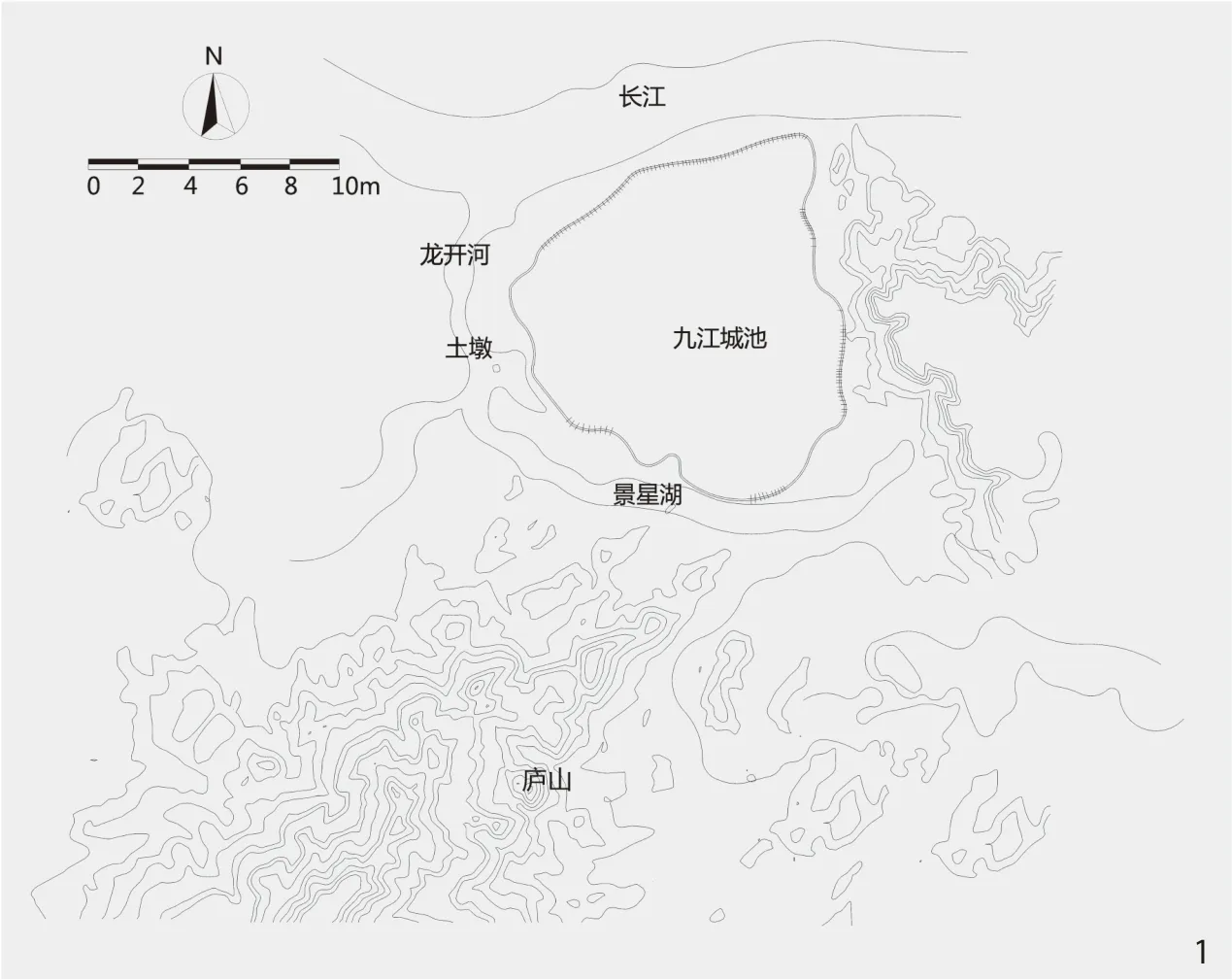

甘棠湖(原名景星湖)南源庐山岭川,西注龙开河,周围宽约5 km。早期甘棠湖未经人工雕琢,东接堤坝垂柳依依;西临闹市楼台倒影;南望匡卢层峦叠翠;北濒大江屹立城垣。西北乃是一派秩序森然、繁华热闹的郡城景色,而东南则是以自然景观为主的乡村风貌(图1)。

未经开发的自然空间在视觉景观方面具有较好的完整性和连续性,所望之景往往以荒野、山林等自然状态的地貌为主要风貌特征,更有阡陌纵横的农田耕地村落景象,体现出甘棠湖及周边环境的自然生态性。

唐长庆二年(公元822年),刺史李渤修甘棠堤将湖一分为二,西向水域延承原名曰“甘棠湖”,圆月形土墩便落于湖北隅,成为历代建园者眼中的风水宝地。正是这一农业工程,使人们可以推测当时围绕城市南面区域的原始自然景观特性,且因此衍生出园林景观。由原始基础农业需求产生的景观,体现了乡村景观的生活生产性。

2

1. 九江城郊原始环境

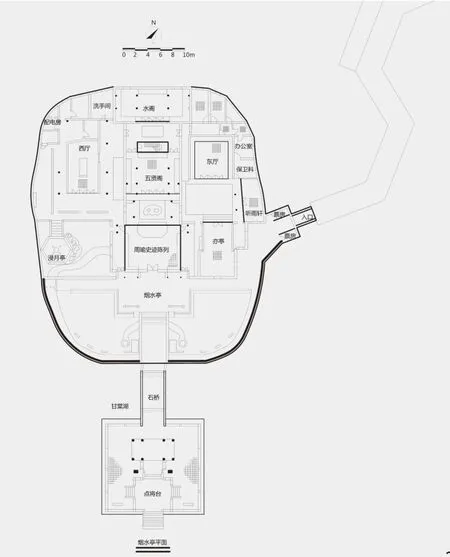

2. 烟水亭平面图

2.2 甘棠先声之浸月亭——文人造景尽显简约质朴

先于唐朝,甘棠湖土墩上有白居易所建之“浸月亭”。元和十一年(公元816年)白居易贬谪江州司马,把园林建设当成舒展志气和实施政绩的方法。其赞叹甘棠湖“朝饭山下寺,暮醉湖中岛”[1],“浸月亭”易地而起,这是甘棠湖首次营造人工景观。“浸月”一名源于《琵琶行》一语“别时茫茫江浸月”,初步展现一定文化性。另外彼时公共性园林推崇简约,《中国古典园林史》有记:“以亭为中心,因亭而成景的邑郊公共园林有很多见于文献记载。”[2]以自然山水环境为基础,建造单亭供人们休憩赏景,说明“浸月亭”追求低消耗的简朴景观生活,体现其简约质朴性。

1

2.3 甘棠遗胜——烟水亭

2.3.1 宋朝——一蓑孤亭显才情

宋代九江城市化日趋成熟,坊市制完全取消,政治决策和百姓思想日益开放,人们向往城市揽胜山水,官员大夫则兴在城市近郊点缀亭台楼榭等小建筑物,于是烟水亭跻身于甘棠湖柳堤之上,与浸月亭隔湖相望。其名取唐朝徐凝之《长庆春》“山头水色薄笼烟”[3]之义。由于文献记载不甚详细,烟水亭始建者无法明确,《德化县志》有记:“宋周敦颐建,或曰敦颐子寿建。”这一记载是综合其他文史资料分析得出最为客观可信的说法。

从城郊公共园林景观的角度来看,其空间往往占据大尺度,具有自然山水的景观特征[4]。烟水亭选址关注其与城池关系和山水形胜关系,它以大视野的自然风光——甘棠湖、庐山为自然基底,加上人文景色——九江城为依托,这三者与烟水亭互为动作,显示烟水亭对于周边环境接纳与融合的态度,保持了原始环境自然生态性,并延续“浸月亭”建造的简约思想(图2)。绍兴甲寅春(公元1134年),烟水亭呈腐甍败甓状,吴兴沈公祖德莅临兹郡殆阅治荒,有文记:“乃季秋命役后筑堤,并湖拓基承宇,未浃辰日已立,既逾月而成。”[5]

2.3.2 活动——文人创造、参与、主导文化性

宋时文人官僚和士大夫为烟水亭主流参与人群,对景观鉴赏有绝对话语权,他们热衷于以交流、鉴赏、宴集、游乐为主要目的的高品质园林“雅集”。《江州重建烟水亭记》中道:“岁每祝圣人寿,群纵水族圉洋其中。而亭其涯,实为缙绅会之地。”指出此时烟水亭承载的主要活动为缙绅宴等名门士族阶层人群饮佳赏,他们通过在烟水亭集会饮酒交友娱乐,体现烟水亭文人主导参与的雅致和文化性。

2.4 明清时期——成熟建筑群

2.4.1 明时——几度风雨趋成长

元时九江长期被南方红巾军占领,烟水亭建设处于停滞状态,文献记载几近于无。直至明洪武六年(公元1412年),九江城结束朝代更替带来的战乱损毁,开始恢复城市建设[6]。此后九江城市建设进入黄金期,城市扩张将重心逐渐转移到城外[7],烟水亭建设跟随城市发展轨迹,逐渐形成一个成熟建筑群,景观营造得到越来越多文人的关注,景观文化性也越来越强。

明正统年间,徳化知县马聪对其进行修葺,后又因年久失修在嘉靖年间(公元1522-1566年)连同浸月亭一起彻底废弃。明万历二十一年(公元1593年),关督黄腾春舟培基筑台立亭将其迁于甘棠湖中土墩上。

2.4.2 人群活动——“雅集”转向世俗化

得益于城市发展,烟水亭营建和活动举行都日益频繁,文人留下的游赏诗词增多且内容丰富,甚得“水上一诗坛”的雅称。有文曰:“浔之过客无日不集公,或饮客于斯,金樽照月。”[8]

明时烟水亭活动主体依旧是文人官僚和士大夫,但他们已不局限于风雅活动,更开展了钓鱼等世俗休闲和“课士”政治教化活动。明左军都督府佥事万邦孚《烟水亭》诗:“老僧不惯通茶话,太守时来狎钓竿。最爱日斜箫管散,亭边鸥鸟动文澜。”[9]明邑人劳堪记:“乃谋之郡守诸公,以课中羡余培土崇基取材鸠役甃石为台构亭一座。”古代文人官僚通常是“文”与“仕”集于一体的状态,所以园林雅集就难以避免跟政治联系起来,烟水亭明以前“雅集”展现的政治性是无形中形成的“士风教化”,明朝乃至后期“课士”的出现则无疑为景观空间的巩固治理、教化百姓的政治性作出更强有力的说明。

后九江市民文化繁荣,烟水亭活动主体开始向周边庶民阶层转变,主要表现为打渔、采菱等生活性活动,僧人如愚有诗曰:“渔火从僧乞,菱船带客归。最嫌城郭近,花月不堪依。”[10]但总体来说这类活动所占比例不大。从中可以窥见,明时烟水亭景观依旧延续唐时的生产生活性,只是这种特性逐渐减弱,更多的是高于基础生存之上的纯游赏娱乐性活动。该诗词还表明,靠近城郭的地方,花木等植物不依附,另一方面宋时有记:“烟霏涵润,水光接空;林木丛生,鸥鹭翔集。”可以推测由宋到清,烟水亭植物群落呈现一个衰退的趋势,景观的自然生态性在一定程度上被削弱,这可能是由于城市规划、建设增加、人工活动增多的缘故。据记载明洪武元年(公元1373年)前,九江城为土夯城,且城北列木为栅栏,城市建设所用材料贴近自然,时至永乐十年(公元1412年),九江城则大兴土木用砖包砌修建城墙,并且建五门覆楼。

明末清初,烟水亭开始出现避暑现象。九江城夏季气候炎热,烟水亭凭借宜人的小气候吸引人们前来避暑,可见人们的思想和行为都更为开化,城市生活也更为时尚。清初官员刘果的《初夏避■烟水亭》:“争似乘闲憇此亭,凉飔净逐炎氛散。”此行为表面上是生活行为,实则更多体现景观的享受性。

2.4.3 清时——文人、士庶追求精神享受

清乾隆间,烟水亭分别于十四、十五两年间修葺、扩建,其主体建筑和所围合的空间发生变化,建筑要素尤为重要,在数量、密度上大大增加,其形态也多有不同,以烟水亭为基点,发展成有史以来最大规模的同名建筑群,并形成独具风格的水上公共园林。

时至咸丰三年(公元1853年),烟水亭受到太平天国运动影响被清军炮火无情地摧毁。直到咸丰八年(公元1858年)烟水亭为清朝僧人捐资修复,保存至今(图3)。

3

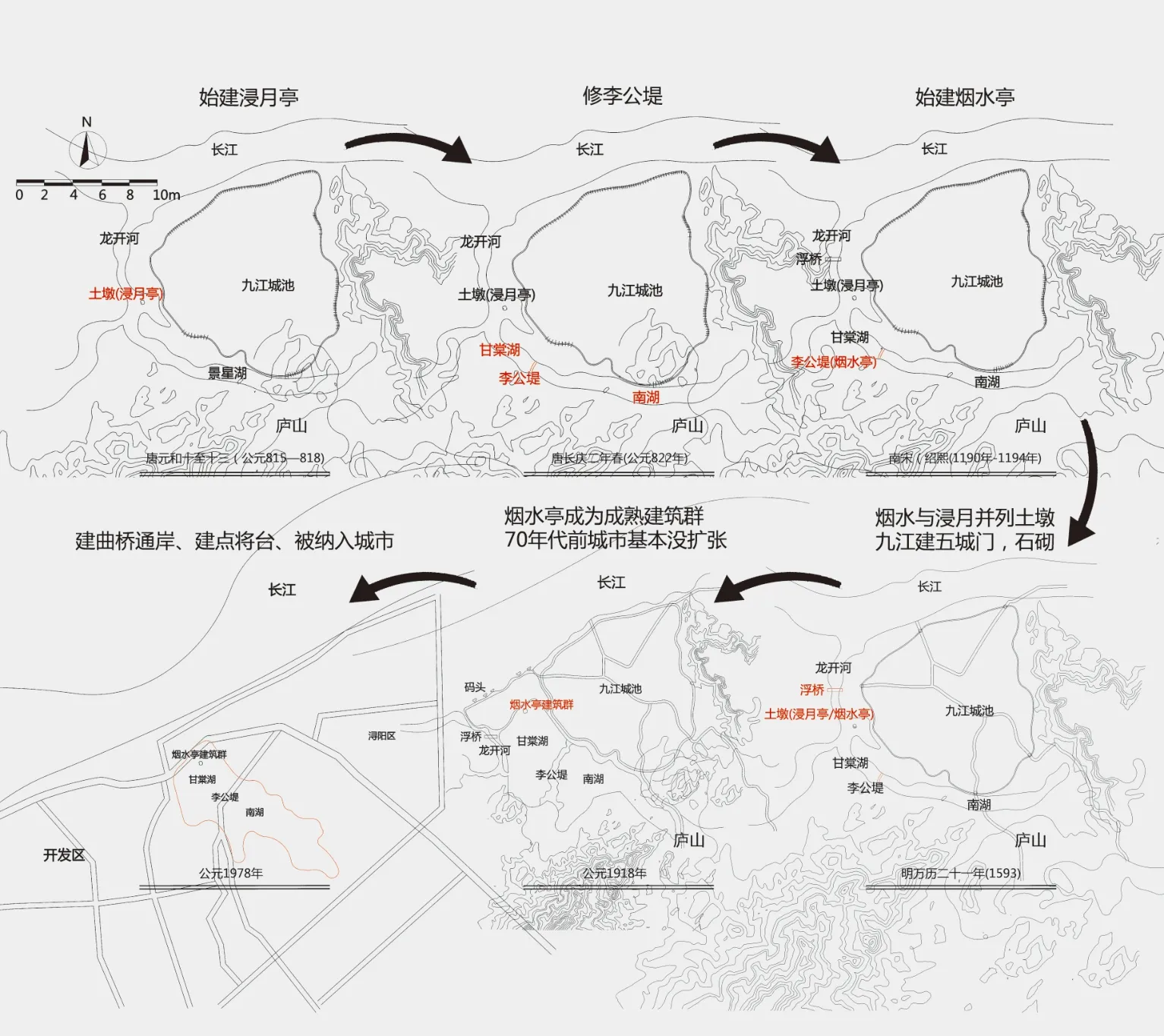

3. 烟水亭景观变迁

4. 烟水亭景观特性蜕演

清朝烟水亭园林景观活动进一步由“雅集”向世俗化发展。官僚大夫依旧在烟水亭“把酒宴客”“赋诗”,但更多的是“竿须上下”“驾舟”“散步”等世俗性活动,后又增添梨园妙伶和青楼歌姬等元素。有文记曰:“骚人无不泛瓜皮之小艇,避暑招凉,或倩梨园之妙伶,或拥青楼之歌妓,衣香鬓影,低唱轻弹靡靡之音。”说明此时城市风尚对烟水亭景观的演变影响越来越大,并起到了一定引导作用,景观的享受性也更加明显。

李尚清的《烟水亭》中提到“燕群儿裸捕鱼随,竿须上下种柳莫”。清时类似生产生活的活动在减少,此时甘棠湖中鱼类资源,已经不仅仅作为生产资料,转而成为“钓鱼”这种娱乐性活动所用,很多诗词均表明钓鱼活动在此时兴盛。一定程度上说明由于质朴真实的民间生活转向城市的时尚生活,导致烟水亭的景观也由下层基础需要转向上层精神建筑追求。

此时期来烟水亭游玩的大部分都是文人官僚,如瑞昌县知事江皋、知府董榕、知县高植、巡道和其衷等人,他们一方面游赏怀古,但更多的或是“课士教育”,有文记:“培文教时延名山长,课士烟水亭上”;或是以巡视政绩,检查烟水亭风景质量是否达到自己预期的效果,文献记载:“公以暇日登临眺望,……公以爱斯亭者爱韦黎,以植斯亭者植斯民是营也。”物质空间和精神寓意多少都表现出统治和教化目的,说明烟水亭政治性对其影响越来越大,景观呈现很强的政治色彩。

明清时期,烟水亭成了九江城区附近炙手可热的游玩娱乐之所,许多文人士大夫来此舟游,其公共园林的游赏性达到最高峰。

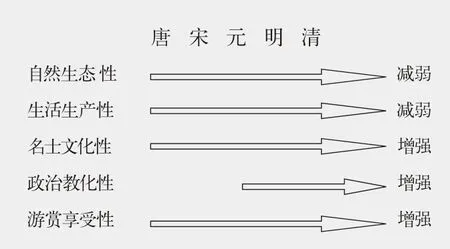

3 城郊公共园林景观特性蜕演

烟水亭景观最初基于自然景观,体现其根本性和科学性,这种景观特性以原始简约景观为背景,包括地理位置、地形、水系等,逐渐融入社会文化、生活习俗等因素,演绎丰富成熟的城郊公共园林特性。古代城郊公共园林的景观特性深受城市进化和城市景观影响,从物理空间考虑,伴随城市发展迅速,城郊空间会经历农田耕地侵占、植被破坏或迁移、水体面积改造等,原有景观环境产生变化甚至是被破坏。而烟水亭的景观在蜕演的过程中,九江从建城伊始直到20世纪70年代这两千多年间,城池面积基本没有变化,处于九江城郊的烟水亭大体格局也基本没有变化,但是随着九江城市化,其内在发展和建设对城郊景观有辐射性影响,烟水亭受到相关的影响越明显(图4)。

纵观烟水亭景观蜕变演化,其从最初注重人与自然和谐统一,到强调人人共享共乐的超然社会精神,总结为自然生态性、生活生产性、名士文化性、政治教化性、游赏享受性等景观特性,由于城市发展需求和秩序性的主导,其自然性、生态性等特征相对减弱,当人们脱离物质基础向往精神追求之时,景观的生产生活性减弱,且生产资料转变为娱乐资料,文化性和游赏性等特征增强了。另外城市为政治中心,景观还衍生出政治性、教化性;此外一般只出现在城市中的歌妓和靡靡之音等元素则体现城市景观的享受性。

4 总结

烟水亭作为古代城郊公共园林,在地理环境上充分展现它的开放性和包容性。从人群活动考虑,烟水亭理解城市特性和人群行为,接纳城市及周边各个阶层人群进入,对于当地居民有着重要的精神寄托和生活参与性。烟水亭发展和景观特性蜕变,都与城市进程和人文特色紧密相关,其活动变化和景观特性之丰富也充分说明它是一个成功的公共园林,能使人们深入了解烟水亭的园林文化,更好地把握其身为公共园林荣辱的一生和其成功的关键。

4