中心城区边缘滨江带景观设计探析

——以南宁市邕江北岸(三岸大桥—蒲庙大桥)段为例

徐银龙

(上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,上海市 200092)

0 引言

近年来,城市化进程的不断加快为城市滨水地区的开发建设提供了发展契机。城市滨水区的开发与建设成为城市发展的重要载体,对于提升城市综合竞争力、增加城市魅力、扩大知名度、优化投资环境、改善生态环境等方面都具有十分重要的意义[1]。

邕江,南宁市的母亲河。在南宁的城市管理和城市建设活动中,邕江一直是南宁市始终保护和开发的重点内容,并启动了邕江综合整治和开发利用控制规划的修编工作。在控制性规划中将邕江分为中心城区段和郊野段,中心城区段又分为核心段和边缘段。城市边缘段是城市发展到特定阶段所形成的、紧靠城区的一种不连续的地域实体,是处于城乡之间的社会、经济等要素激烈转换的地带[2]。城区边缘段由于目前城市开发力度不足,而是未来城区的发展拓展方向。

本文重点研究城市边缘段的滨江景观设计,通过滨江景观的打造,完善整个邕江绿道系统,激活城区边缘段城市发展活力。这就需要认清城区边缘段区别于城区核心段的大尺度活动广场、市民参与的人数众多的特点,城区边缘段更应从现状出发,在注重防洪安全的基础上,从生态设计角度出发,发挥本土优势,因地制宜地做到合理开发、经济适用。

1 项目背景

1.1 项目概况

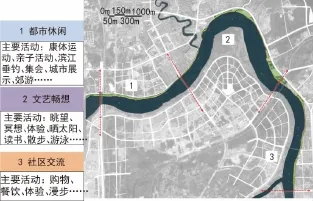

项目位于南宁市青秀区仙葫组团,邕江下游北岸,西与青秀山风景区相连。基地西起三岸大桥,东至蒲庙大桥,背负组团腹地,南与龟山隔邕江相望。在《南宁市邕江综合整治和开发利用控制规划》中,靠近郊野段为中心城区边缘段(见图1)。基地河岸线长约11.4 km,设计面积约45.89 hm2。作为“水城”建设的源头,以邕江水系为主轴和核心,形成以防洪、生态、旅游多功能为一体的邕江城区边缘段景观;作为南宁地方文化发祥地之一,打造能体现民族和地方文化特色的滨水景观带和休闲区,构建展示地方文脉和社会发展的新型城市空间。

图1 项目区位图

1.2 项目特点

(1)从上位规划来看,在《南宁市邕江综合整治和开发利用控制规划》中定义为绿野欢歌绿城段。滨江功能景观带连接仙葫组团东西片区及仙葫半岛,通过滨江功能的注入和景观的打造,来为各功能片区提供服务中心。发展定位为邕江山水休闲旅游体验段,规划以生活服务、休闲度假功能为主,突出山-江-滩连通、绿色生态、文化传承。

(2)从场地尺度来看,陆域宽度相差悬殊。滨江带最宽处163 m,最窄处只有18 m。

(3)从场地文化来看,体现贝丘文化。考古界将先人吃过丢弃在一起而形成的贝壳堆积物称为贝丘遗址[3]。

(4)从水利工程来看,仙合大桥至蒲庙大桥段有国家一级防汛堤。

2 设计思路

2.1 设计理念

根据上位规划将该段定位为“绿野欢歌绿城段”,其为城市江域下游的“承上启下段”,属于中心城区边缘段。设计从完善邕江下游区域的生态格局、改善仙葫组团的生态环境考虑,提出“亲近邕江·青净邕江”的设计理念。

(1)亲近邕江。首先是住民滨邻邕江之亲,通过设置滨江步道、亲水平台等设施让人亲近邕江。构建城市通廊将城市与邕江水系进行关联,通过对贝丘文化的展现,让郊野文化融入邕江流水中。

(2)青净邕江。青岸绿廊呼应上位规划中的“绿野欢歌”,倡导城区边缘段绿色生态。

2.2 设计策略

2.2.1 尊重现状,经济适用

尊重城区边缘段植被丰富的现状,设计手法上充分考虑地方生态性。一方面注重生态保护;另一方面对已经破坏场所的生态进行修复,树种选择和铺装材料以乡土化、生态化为主,节约工程造价。

2.2.2 完善功能,江城融合

打通视线通廊,在主要路口节点形成开阔视线空间,享受滨江亲水体验;完善功能分区,设计充分体现沿江居民需求,开辟休闲功能空间,让滨江带真正为民所用;注重城-江可达性,通过竖向设计连接,增加城区郊野滨江带的融合一体性。

2.2.3 岸线通达,特色营造

打造特色仙葫郊野绿环,沿仙葫半岛区滨江带打造一条环岛夜光自行车道,形成区域特色。并在重要节点处将郊野趣味概念融入具体功能设计,形成区域印象鲜明的游览体验。

2.3 总体布局

2.3.1 “一环”

通过健康步道的串联贯通,与城市道路绿地、带状公园形成一个闭合的城区仙葫绿环(见图2)。

图2 仙葫绿环示意图

2.3.2 “三区”

根据滨江带特点、场地特质以及周边城市用地性质、交通规划等要素对滨江绿地进行景观结构的梳理。场地分为三个景观分区(见图3),分别为都市休闲区(三岸大桥—龙岗大桥)主要展示贝丘文化,文艺畅想区(龙岗大桥—仙合大桥)主要是观江望山,社区交流区(仙合大桥—蒲庙大桥)主要是与周边居民的互动。通过多类型景观空间的营造实现生态绿色、文化体验等功能。

图3 景观分区图

2.3.3 “四线”

该本案以四条观景游线贯彻全园,以线状游览动线串联多类景观空间,打造层次丰富、节奏统一的生态保育景观。基地从北至南,四条动线游览依次为滨江路游线、健康步道线、亲水步道线、水上游船线。城区边缘段更加强调游览路线的连续性和经济性。

3 城区边缘段滨江带设计特点

3.1 明确规划定位,尊重现状空间

城区边缘段滨江带应结合城市上位规划,采用经济适用、尊重现状的原则来打造。城区边缘段更加注重生态野趣、自然风貌的展示。结合上位规划中“绿野欢歌绿城段”的定位,该次设计强调对现状生态基底的保留。整体上充分尊重现状空间,保留场地大乔木达427棵,设计利用现状植被,结合浅丘地形,运用层次化植被打造生态绿色、天人合一的景色,形成具有特色杉林的田园风光;设置纯林化组团、片状栽植和孤植乔木,整体达到简洁大气的边缘段效果,将植栽的层次感和现状野趣的自然感融为一体。其中文艺畅想区保留大部分已建的植被,只针对绿道系统进行局部修善(见图4)。在社区交流段保障邕江一级堤防工程的安全性,设计野花野草消除生硬混凝土的视觉效果,增加野趣性,降低工程造价,营造经济适用的滨江带。

图4 文艺畅想区局部改造效果图

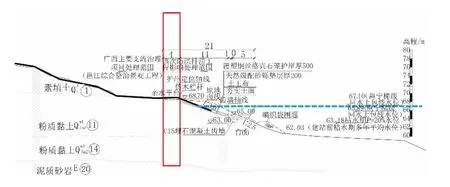

3.2 强调防洪安全,营造立体空间

滨江景观作为临河景观与生态工程,在滨江段直接改造和创造景观空间。随着社会对河道整体功能要求的提升,不再单纯针对防洪的影响,同时兼顾对河道自然景观、生态属性的要求[4]。滨江带首先强调防洪的安全,结合水利工程的设计营造场地的立体空间,更加注重功能性和景观性。该项目水利工程设计江堤后方陆域较宽,该段的岸坡建筑物等级为3级边坡,计算采用的设计洪水标准为邕江50 a一遇频率(P=2%)设计洪水。将邻水的亲水步道线形按照景观美化原则与水利工程高程为68.7 m的马道相结合,形成沿河顺势布置(见图5)。利用水利工程不同分级的岸坡,打造亲水步道、健康步道、堤顶路三个层次的滨江系统,并且利用多重形式的台阶及架空栈道,完成景观层面之间的交通连接,实现不同层级的联系。

图5 护岸工程断面图

3.3 结合生态理念,打造绿色空间

坚持自然生态的营造原则,采用将生态消耗转为为生态增值的风景园林规划设计方法,从根本上提升城市人居环境质量[5]。设计中结合城区边缘段的生态特征,尽可能地增加绿地面积,减少硬质铺装,设计考虑在2~5 a一遇洪水位范围内以易于管理、易于恢复、易于清理的景观绿化形式为主。采用低影响开发技术、设施及其组合系统选择原则,注重资源节约,保护生态环境,因地制宜,并与其他专业密切配合,以自然生态为主、人工设施为辅,增加雨水调蓄空间。该项目中主要采用海绵城市中“渗、滞、蓄、净”的理念,通过设置场地透水铺装、植草沟、植物缓冲带等设施,进行水调控。现状植物群落进行修复和更新,增加品种的类别和层次,通过植物环境的营造,为动物及微生物营造良好的栖息地。通过以上措施,结合生态理念,将项目段打造成低成本、低影响的绿色空间,充分体现城区边缘段与城市中心段的差异性景观(见图6)。

图6 沿江立面效果图

3.4 注重参与体验,塑造特色空间

设计强调滨江居民的参与性,提高体验效果。通过沙场记忆、栈桥漫步、疏林草地、大堤观光等特色空间,在生态为主的主题下增加体验参与感。其中沙场记忆现状为滨江沙滩,根据这一场地特征设计了儿童活动的沙丘广场;栈桥漫步位于湾口冲刷区域,根据现状水利工程马道位置设置连接栈桥,丰富观景界面,栈桥区域种植芦苇等湿生植物,增加趣味体验;疏林草地根据现状打造开合有致的滨江空间,设计阳光大草坪,草坪上放置展现贝丘文化主题的特色螺丝组景雕塑,提高文化体验的参与性(见图7)。大堤观光区域腹地较窄,现状堤防工程已经实施,设计仅对护坡进行绿化,健康步道借用宽度为8 m的堤顶路,紧邻堤轴线布置4.5 m的健康步道,将大堤结构与滨江步道系统融合一体。通过以上特色空间的营造,增加城区边缘段滨江带参与体验性。

图7 疏林草地体验空间效果图

4 结语

邕江北岸(三岸大桥—蒲庙大桥)段作为城区边缘段的设计,不但是对城市滨江景观设计的完善补充,更是从生态安全角度全局把握滨水景观设计的方向,重塑城市中心区边缘的形象和价值,以低成本、可参与、可进入的理念作为构造系统的支撑,尊重场地现状和挖掘场地文化,创造一条经济适用、美丽宜人、生态修复的滨江带,成为带动城市中心区边缘地带发展的动力和城市展示的另一张新名片。