“看”中国:作为“他者”的国家形象建构

——基于Facebook“中国文化”系列短片的文本分析

沈 霄

(西安交通大学 新闻与新媒体学院,陕西 西安 710049)

文化是国家和民族的精神体现,是民族凝聚力与创造力的重要源泉。中华文化承载和积淀着中华民族最真挚、最深沉的精神追求,是国家发展壮大的精神力量所在。民族的自信源于文化的自信,民族的复兴与文化的复兴血脉相连,在当前推进“一带一路”建设和实现中华民族伟大复兴的背景下,展示、弘扬、传播中华文化,是持守文化发展的民族性、延续民族精神血脉的根本途径[1]。从2012年1月开始,习近平前后17次在其讲话、谈话、演讲、指示中强调推进社会主义文化强国建设、强调中华文化的历史影响与重要意义,这为我们在新形势下弘扬中华文化提供了根本指引[2]。在当今新媒体时代,积极传播当代中国的价值观念,展示中华文化的独特魅力,引导国际社会全面客观地认识中国,是各主体方运用“柔性”力量塑造国家形象的重要途径。

社交媒体的快速发展,使影像传播的范围日益扩大,其内容多样性、观看更便捷、社会化参与程度高、易于传播等特点被更多受众所接受[3]。“看中国·外国青年影像计划”由北京师范大学中国文化国际传播研究院和会林文化基金联合主办,每年邀请来自世界各地的青年电影人来到中国体验并拍摄中国文化,他们大多都是第一次来到中国的高校学生,用这种陌生的“他者”视角记录和感受最真实的中国。该项目具有非盈利、非官方性质,从而有效规避了商业性、功用性以及文化中心主义的灌输,由外国青年通过沉浸式的体验,自主拍摄讲述中国故事、中国文化,用“他者”视角触摸真正的中国,用鲜活的影像符号跨越语言的巨大沟壑,去认知、塑造、建构并传播中国形象。本文旨在通过外国青年所拍摄的中国文化短片,分析陌生人的他者视角所构建出来的中国国家形象,尝试打开新时代中国国家形象探析的一扇窗口,为中国国家形象的建构和国际传播提供有益参考。

一、研究背景

(一)他者

“他者”(the other)指的是“自我”(self)以外的人或者事物,是相对于“自我”而形成的概念,对于自我的建构及完善非常重要。关于他者最早的论述是公元前3世纪古希腊哲学家柏拉图在其著作《对话录》中所提到的“同者与他者”(the same and the other)的关系,认为同者的定位取决于他者的存在,他者的差异性同样也表明着同者的存在。17世纪法国哲学家笛卡尔提出“我思故我在”的哲学命题,将自我与外部世界分离开来,认为人是二元存在物,形成了主体与客体的二元对立关系。19世纪德国哲学家黑格尔在其著作《精神现象学》中通过奴隶与奴隶主的辩证关系来论证自我与他者的关系:奴隶主的身份取决于奴隶对他的承认。20世纪法国学者拉康发展了后结构主义分析,批判地发展了笛卡尔的“我思故我在”,提出“我在我不思之处存在”,认为婴儿在观察同类时感觉到自己的存在,他者的形象反映出自我,从而处在像照镜子一样的镜像阶段[4]。

自我和他者互为参照,相辅相成,他者外在于自我而存在,自我通过他者的眼睛来更好地认识自己,外国青年运用影像的视听符号再现中国文化,用独特的“他者”视角阐释他们眼前的“他者”,把自身的理解、认知以及自我的意识投射到一种陌生的“他者”中,也让我们从陌生人的视角重新观察与审视自我。同时,这些外国青年拍摄的视频还在国外院线、网站等播映,也充分证明了他者对国家形象建构的巨大作用。张昆[5]认为,由于历史原因,西强我弱的国际舆论格局仍然没有发生根本改变,外国公众仍然主要通过其所在国媒体了解和认识中国,从这个现实情况出发,借助目标国家的主流媒体加强我国形象传播仍然是必要的;于运全[6]认为,“合作传播”逐渐成为国际主流传播平台,应该加强中外合作,把更多的中国文化、中国元素与中国产品投放到中外合作的媒体平台上,呈现到国际受众的视野中。

在跨文化传播中,由于长期以来处于冷战思维下的文化观常常将世界分为中西文化二元论,西方受众主要是通过其所在国的新闻媒体了解中国,然而,由于西方世界对中国文化的长期负面报道,让受众对中国文化形成了单一的、模糊的、过时的刻板印象,他们所了解的中国并不代表现实的中国,通过“看中国”项目,他们亲自接触、体验、感受中国文化,以“现身说法”的方式拓展了对中国文化的认知。

(二)文化及其分类

文化(culture)是一个内涵丰富又十分复杂的概念,同时也是一个最具人文意味的概念。就词的释义来看,“文”指的是记录、表达、评述,“化”有分析、理解、包容等义,我们现在所用的“文化”一词是19世纪末从日语转译过来的,最早源于拉丁文“cultura”和“Colere”,原意指的是耕作、作物的意思。

“文”与“化”并联使用最早是在战国末年的《易经》贲卦彖辞中,“刚柔交错,天文也;文明以止,人文也。观乎天文,以察时变,观乎人文,以化成天下”。这里的“文化”则是“人文化成”的缩写,表达出“以文教化”的思想。将“文”“化”二字联为一词出现在我国西汉时期,刘向的《说苑·指武篇》就记载了“文化”一词:“圣人之治天下也,先文德而后武力。凡武之兴,为不服也;文化不改,然后加诛。”[7]这里的“文化”指的是古代封建王朝所实施的教化与文治,与无教化的“野蛮”对举。不同的领域和学科对“文化”一词有着不同的理解:哲学家认为文化是哲学思想的表现形式;人类学家认为文化是无所不包、无所不在的人类知识和行为的总和;文化学家认为文化是人类社会政治、经济、艺术、教育、文学、语言、思维的总和;跨文化交际学家则认为文化是一种特殊的人际交流。根据《不列颠百科全书》统计,在世界各国的正式出版物中,关于“文化”一词的定义目前大约有160多种。对“文化”一词比较有权威性的解释是19世纪英国人类学家泰勒在其著作《原始文化》中所提出的定义:“文化是一种复杂体,它包括知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及其余社会上习得的能力与习惯。”[8]泰勒的定义强调了精神文化,却忽略了物质文化。包惠南[9]在泰勒的基础上对文化的含义进行了修正与扩充,认为“文化是一种复杂体,包括实物、知识、信仰、艺术、道德、风俗、法律及其余社会上习得的能力和习惯”。目前,东西方的辞书中有一个较为普遍的解释和理解:文化是相对于政治、经济而言的人类全部精神活动及其活动产品。根据《辞海》(第六版)对文化的定义,本文中的“文化”指的是人类在社会历史实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。

关于文化的分类,格尔茨(Geertz)[10]认为,文化是一个象征性的系统,有机结合而形成的包含认识、情感、道德的“意义”体系,分为物质文化、制度文化、精神文化;汉默里(Hammerly)将文化分为成就文化(传统的文化概念,包含文学和艺术成就)、信息文化(关于历史、地理、社会等知识)和行为文化(指人的行为、态度、生活方式等)三个类别;斯特恩(Stern)[11]根据文化的结构和范畴把文化分为广义文化(大写的文化,Culture with a big C)和狭义文化(小写的文化,culture with a small c);奈达(Nida)将文化分为五个类别,分别是:语言文化、物质文化、宗教文化、社会文化和生态文化。

为了更细致、更清晰地对中国文化进行分类,本文参考彭迈德(Bond)[12]对东西方文化比较与测量的定量研究,并结合本研究的实际情况,最终将文化分为物质文化、行为文化和精神文化三大类。物质文化指人类所创造的物质产品,包含劳动对象、生产工具以及创造物质产品的技术;行为文化指人们在日常生活中所表现出来的特定行为方式、行为习惯、传统民俗;精神文化指人类在从事物质文化基础生产时产生的一种人类所特有的意识形态,它是人类各种意识观念形态的集合[13]。

二、研究设计

(一)研究对象

《中国日报》(ChinaDaily)是新中国成立以来创办的第一份全国性英文日报,已成为外媒转载率最高的、国内承办大型国际会议会刊最多的媒体,成功进入国际主流媒体行列。随着媒介融合的发展,《中国日报》逐渐完善全媒体布局,在Facebook、Twitter等社交媒体上设立的主页已成为面向全球社交媒体用户展示中国形象的重要窗口。因此,本文以Facebook上《中国日报》在主页上发布的“看中国·外国青年影像计划”的16部“中国文化”系列短片为样本来源,是具有影响力和典型代表性的。

(二)研究方法

本文结合定性分析和文本分析方法对样本的短片本身及其评论进行研究。通过对系列视频进行分类,对相关数据进行统计,并对呈现出的中国文化符号进行归类枚举,总体把握他者视角下系列视频的特点,从而分析出“他者”在主题、创作角度、叙事风格、人物、音乐、字幕等视频视听说元素上的策略运用,同时运用文本分析软件LIWC对用户评论进行量化分析,统计分析用户的积极情绪词与消极情绪词,结合播放量、点赞、分享、评论来衡量视频传播效果。

(三)研究问题

本文试图回答以下问题:Facebook上外国青年拍摄的系列短片主要包含哪些方面的文化?包含哪些类型的中国文化符号?作为陌生的他者,他们拍摄的这些短片在视听说元素上有哪些突出特点?用户评论有哪些特点?表现出怎样的倾向?在他者的眼中,这些系列短片构建了一个怎样的中国国家形象?

三、他者视角下的视频呈现

(一)视频概况

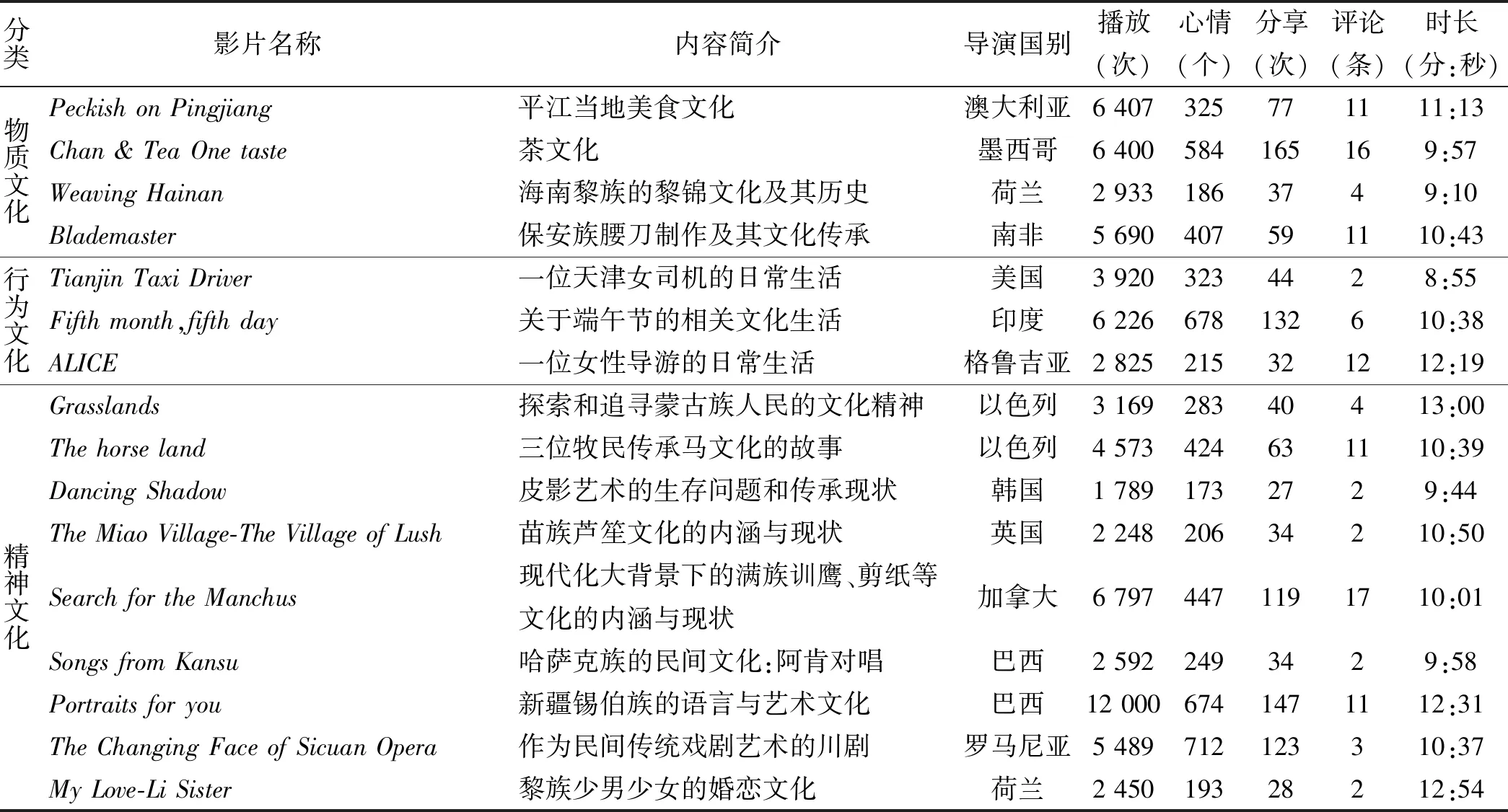

本文选取2017年1—12月《中国日报》在Facebook主页上发布的,来自13个国家的外国青年拍摄的16部“中国文化”短片为研究样本,将视频主要表现的中国文化进行分类,并对影片名称、内容简介、导演国别、播放次数、心情个数、分享次数、评论条数、时长等内容进行整理,结果如表1所示。

在文化分类中,表现物质文化的短片有4个,占比25%,表现行为文化的短片有3个,占比19%,而表现精神文化的短片则有9个,占比56%。由此可以看出,外国青年对中国文化中的精神文化较感兴趣。在这些精神文化中主要表现了中国的图腾文化、民俗文化、艺术文化、国学思想文化等。从短片的播放量来看,排名前两位的是Portraitsforyou(12 000次)和SearchfortheManchus(6 797次),而这两部短片主要表现的正是精神文化。另外,从短片的点赞次数、分享次数来看,排名靠前的也是精神文化类。由此可见,国外受众较为青睐中国文化中的精神文化。在时长方面,这些短片都在15分钟以下,当今社会已经进入“注意力”时代,用户的注意力受时长的影响较为突出。因此,视频越“短、平、精”,用户卷入度越高,中间退出的概率就会越小。由此可见,微视频的时长在很大程度上决定着用户注意力的程度,这些短片的时长与传播效果的关系也基本符合这一推论。

(二)视频中出现的中国文化符号

文化符号是具有某种特殊意义、特殊内涵的标示,是一个民族、一个国家独特文化的抽象体现,是显示文化内涵的重要形式。比如百老汇、好莱坞、万宝路,这些是美国代表性的文化符号。卡西尔(Cassirer)认为文化是符号的形式,人类活动在本质上是一种“象征”或“符号”的活动。

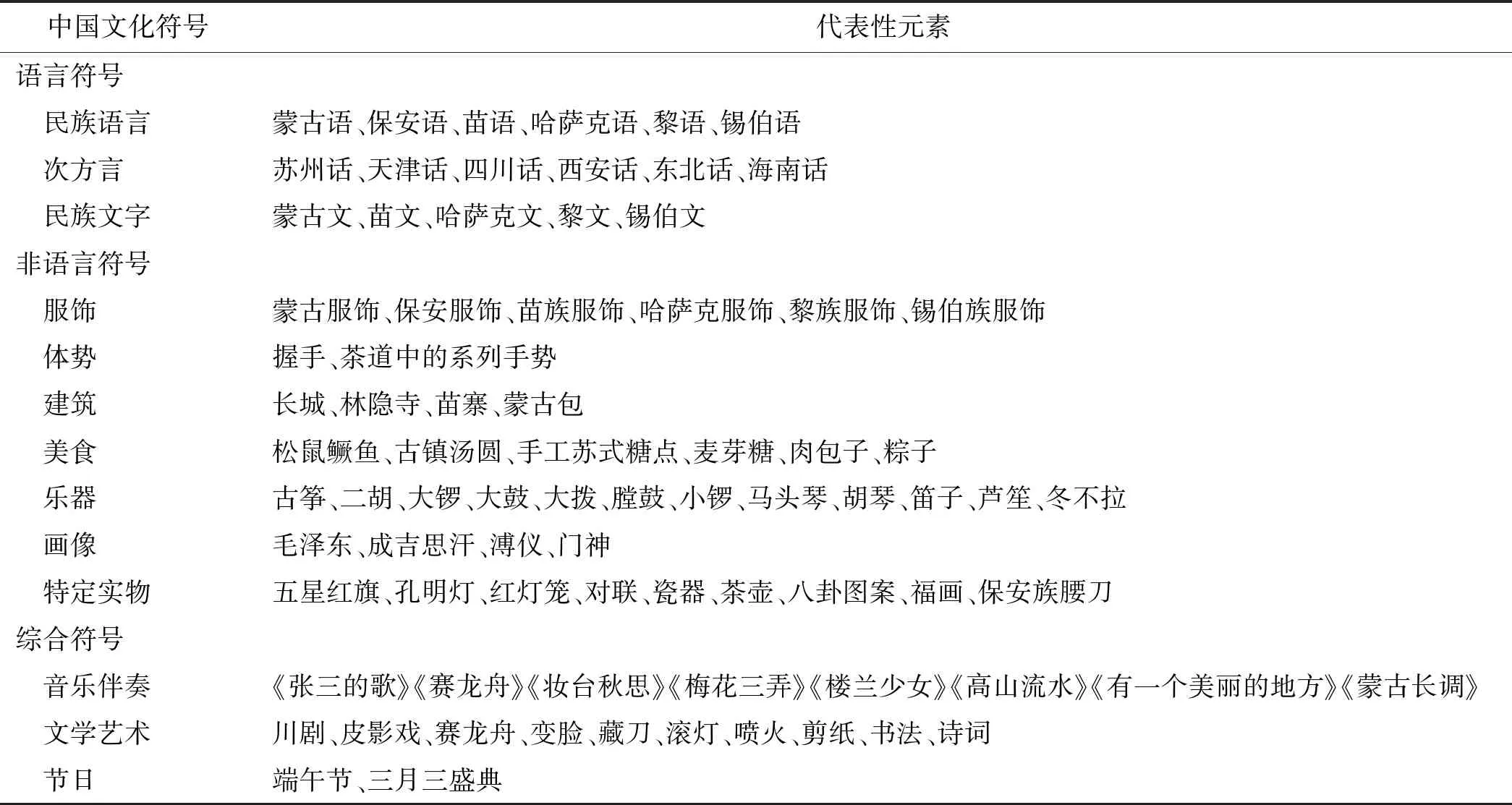

中国文化符号是能代表中国文化的那些突出的、凝练的、具有一定影响力的象征形式系统,中国的文化软实力正是通过中国文化符号所表现出来,从而让人们更好地感知中国国家形象。笔者结合卡西尔的符号学和怀特的文化科学理论,将我国的文化符号系统分为语言符号系统、非语言符号系统、综合符号系统三个类别,并对短片中出现过的重要中国文化符号进行逐一列举(如表2所示)。中国文化系列视频中所包含的中国文化符号主要分为三类,笔者将视频中出现的民族语言、次方言、民族文字归为语言符号系统,代表性的元素有苗语、四川话、蒙古文;将服饰、体势、建筑、美食、乐器、画像、特定实物等归为非语言符号,代表性的元素有黎族服饰、胡琴、八卦、孔明灯、红灯笼等;将音乐伴奏、文学艺术、节日等归为综合符号,代表性的元素有蒙古长调、川剧、皮影戏诗词、书法等。

表1 “中国文化”系列短片概况

表2 视频中出现的中国文化符号

四、研究发现

(一)“他者”对中国国家形象建构的策略分析

1.主题分析

外国青年创作的短片主要以精神文化中的文学艺术为主,那些有趣的、娱乐性比较强的文化比较能引起他们的注意。霍尔(Hall)根据信息传播对于环境的依赖程度不同,将文化分为低语境文化与高语境文化。低语境文化中信息的意义通过语言文字就可以直接清晰地表达出来,不需要根据语境和其他因素去推测和揣摩。中国文化具有很明显的高语境文化特性,而西方很多国家的文化属于低语境文化,他们不太喜欢含蓄的行为文化以及不感兴趣的物质文化,只有那些生动活泼的民族艺术更能激发他们的兴趣。他们将精神文化作为一个切入口,通过这些精神文化表现人的生活方式和生活状态,展现出人和自然相处的关系,通过各个地区老百姓的人生百态,折射出这些精神文化的传承与兴衰,及其在社会变迁中面临的现代文明的强烈冲击。

2.创作角度分析

传统的国家文化短片多从自我的视角展示优秀、有影响力的中国文化,容易引起国外受众对强制灌输式宣传的反感,不利于中国国家形象的建构。而“看中国·外国青年影像计划”的16部短片都是用陌生化的他者视角去“亲历式体验”和观察独特的中国文化,在不同国度、不同话语的背景中塑造着各自的文化想象,并将他们所感受到的中国文化用影像的方式记录、呈现出来,展现出鲜活、生动、多元的中国现实。而且视频创作者在其所在国传播视频时,由于创作主体的“主我”身份也将会带来一定程度上的“亲近性”效果。在被我们“主体”熟视无睹的情形中用异国视野去发现独特的文化价值和生命情感,这也将引发我们的文化反思,这些短片可谓是一组当代中国文化的影像志,作为导演的外国青年不仅是倾听者、采访者,更是参与者、亲历者。

3.叙事风格分析

总体来看,这些短片在中国文化的叙述风格上简洁朴实、娓娓道来,没有使用花哨的拍摄技法和口号式的宏伟叙事,更没有居高临下的叙述风格,摈弃了对构图、色彩、光线等形式的唯美追求,以鲜活的个体为切入点,将镜头对准普通老百姓,保持叙事风格的真实性与鲜活性,呈现方式上多次以小见大地表现中国文化在现代文明冲击下所面临的困境。创作者现场采访并用摄像机记录受访者最自然真实的状态,关注边缘群体,正视客观真相,展现出他们最真实的情感与心理,给人留下深刻的印象和强烈的心理触动,通过这种“深营造”引起观者的共鸣[14]。叙述真挚细腻饱含人情味,以闲叙家常、细细说来的方式,没有大声疾呼式的强烈抒情,从而真挚平实、自然而然地构建起中国国家形象。

4.人物分析

系列短片在人物刻画方面,多次将镜头对准老人和儿童,在对蒙古族、苗族、黎族、哈萨克族、锡伯族、保安族等少数民族的文化描述中,每个短片中都有大量的老人和孩子同时出镜。这两类群体各自处在年龄的极端,一个刚要开始,一个即将结束,一边是睿智沉稳,一边是天真无邪,给受众一种鲜明的对比与视觉的冲击,同时也暗示着一种文化的延续与传承。此外,老人和儿童相对于其他群体而言,职业所赋予的社会角色在他们身上体现得相对较弱,他们的生活状态能更纯粹、更真实、更立体地映射出文化的时代特征。在Portraitsforyou、Thehorseland中通过记录老人和晚辈的关系,反映出他们对生活意义的感怀,对生命价值的思量,蕴含着中国文化的价值观与世界观。系列短片中所刻画的老人和儿童形象,透视出中国社会的家庭观念、生活伦理等多维文化内涵。

5.音乐分析

人类的语言是有国界的,但音乐是无国界的,美妙的音乐能走进人的内心,抵达灵魂深处。在表现美食文化、服饰文化、建筑文化等物质文化的短片中,创作者多以《张三的歌》《那些花儿》等民谣、民间歌舞来表现,并辅以笛子、丝竹、古筝等民族乐器,表达出一种轻松明快的节奏。在表现人们的日常生活、民俗节日等行为文化时,创作者多以《赛龙舟》《有一个美丽的地方》等民族歌曲作为背景音乐,并辅以腰鼓、二胡、琵琶来表现人民大众的生活内涵。在表现精神文化时创作者使用《芦笙恋歌》《妆台秋思》《梅花三弄》《楼兰少女》《高山流水》等背景音乐,并辅以马头琴、胡琴、荜达、芦笙、冬不拉等乐器表现文化的多元,这种“民族元素”能让外国观众更全面、更多维、更立体地了解和认识中国。总体来看,短片中的音乐都是创作者有目的地精心选配而成,有效地使视觉的美、听觉的悦与所表达的主题相呼应,给受众一种身临其境的体验感,并产生美好的向往和期待。古人说“移风易俗,唯乐至深”,音乐是增强感染力和烘托气氛的重要因素,不仅达到传播“文化”的主题,而且诉诸人的情感,走进人们的心灵。音乐跨越不同语言的鸿沟,突破不同地域的认知习惯,以一种无界别的“国际流通语言”诉说着它的旋律之美,让人充满无限想象和向往。

6.字幕分析

字幕是以文字形式显示的对话、解说等非影像内容,与画面相匹配并传递着明确意义,在短片结构中占据着非常重要的地位。视觉图像和声音在解码的过程中可能会产生多元分歧,而文字可以消除这种不确定性[15]。外国创作者在创作过程中多引用中国的古诗词对视觉图像进行补充说明,展现出中国独特的诗词文化。诗词文学是关于语言的艺术,是民族的精神与心灵史,是文化的主要形态之一,诗词文化是中国传统文化浓墨重彩的一笔,生动、形象、深刻地表现着中国文化的基本精神。例如,墨西哥青年在讲述茶文化的短片Chan&TeaOnetaste中用唐末五代时期文益的《幽鸟语如篁》表现中国“茶禅一味”的禅茶文化:“永日萧然坐,澄心万虑忘。欲言言不及,林下好商量”,平仄起伏的五言绝句,彰显着中国文化的诗词之美;南非青年在记录保安族腰刀制作及其文化传承的短片Blademaster中,用宋代理学家朱熹《警世贤文·勤奋篇》中的“宝剑锋从磨砺出”表现不可思议的腰刀工艺制作过程;荷兰青年在表现海南黎族的黎锦文化短片WeavingHainan中,用清朝进士程秉钊《琼州杂事诗》中的“黎锦光辉艳若云”来表现黎锦的五彩斑斓和美轮美奂。

(二)用户评论分析

外国青年拍摄的中国文化系列短片已经被多个账号转发和分享,笔者对相关数据进行了统计(数据截至2017年12月12日),得出总观看量超过75 508次,点赞6 079个,分享1 161次,评论116条,总体来看关注度较高,尤其是点赞数和分享数均高于以往我国自己拍摄的同类短片。播放次数超过6 000、点赞次数超过300的有PeckishonPingjiang、Chan&TeaOnetaste、Fifthmonth,fifthday、Fifthmonth,fifthday、Portraitsforyou。

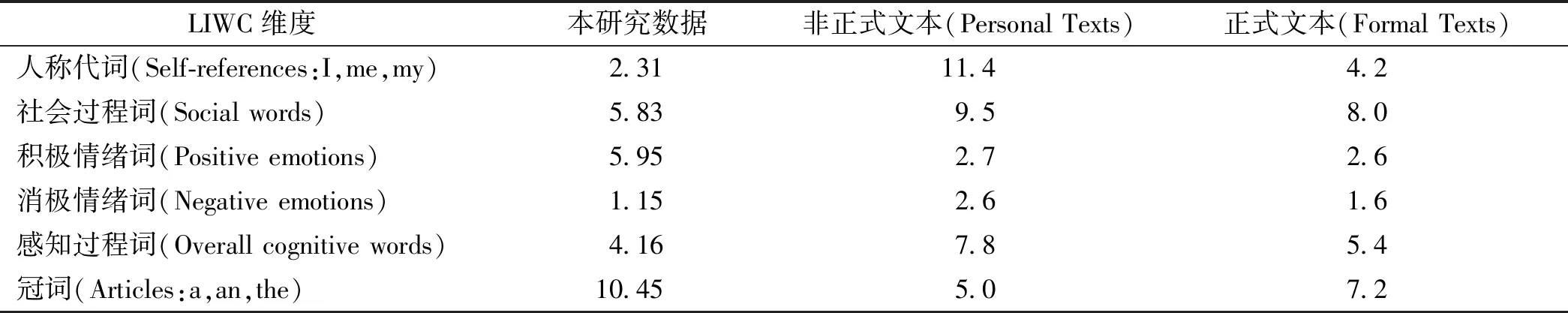

语言探索与字词计数软件(Linguistic Inquiry and Word Count,LIWC)是一款基于文本情感分析的软件,具有良好的结构效度,能够较好地测量情绪表达。笔者运用LIWC软件对总计1 732个英文单词的Facebook用户评论进行情绪分析,结果如表3所示。可以看出,用户在评论中所运用的人称代词(Self-references)的数值为2.31,小于正式文本的4.2,表明用户的表达偏正式,比较客观,不太倾向于主观表达;用户在评论中所运用的社会过程词(Social words)的数值为5.83,小于正式文本的8.0,表明用户倾向于事实论述,且评论客体之间的回复、互动较少;用户在评论中所运用的积极情绪词(Positive emotions)为5.95,远远大于正式文本的2.6,由此可见用户的评论持一种乐观、积极体验的正面情绪;用户在评论中所运用的消极情绪词(Negative emotions)为1.15,小于正常文本的1.6,由此可见用户持焦虑、愤怒、悲伤等负面情绪的较少;用户在评论中所运用的感知过程词(Overall cognitive words)数值为4.16,小于正式文本的5.4,表明用户评论比较趋同,偏向于整体的一个态度和想法;用户在评论中所运用的冠词(Articles)数值为10.45,大于正式文本的7.2,表明用户评论较为具体,是比较深入的探讨,而不是一个宽泛评价。

表3 LIWC分析结果

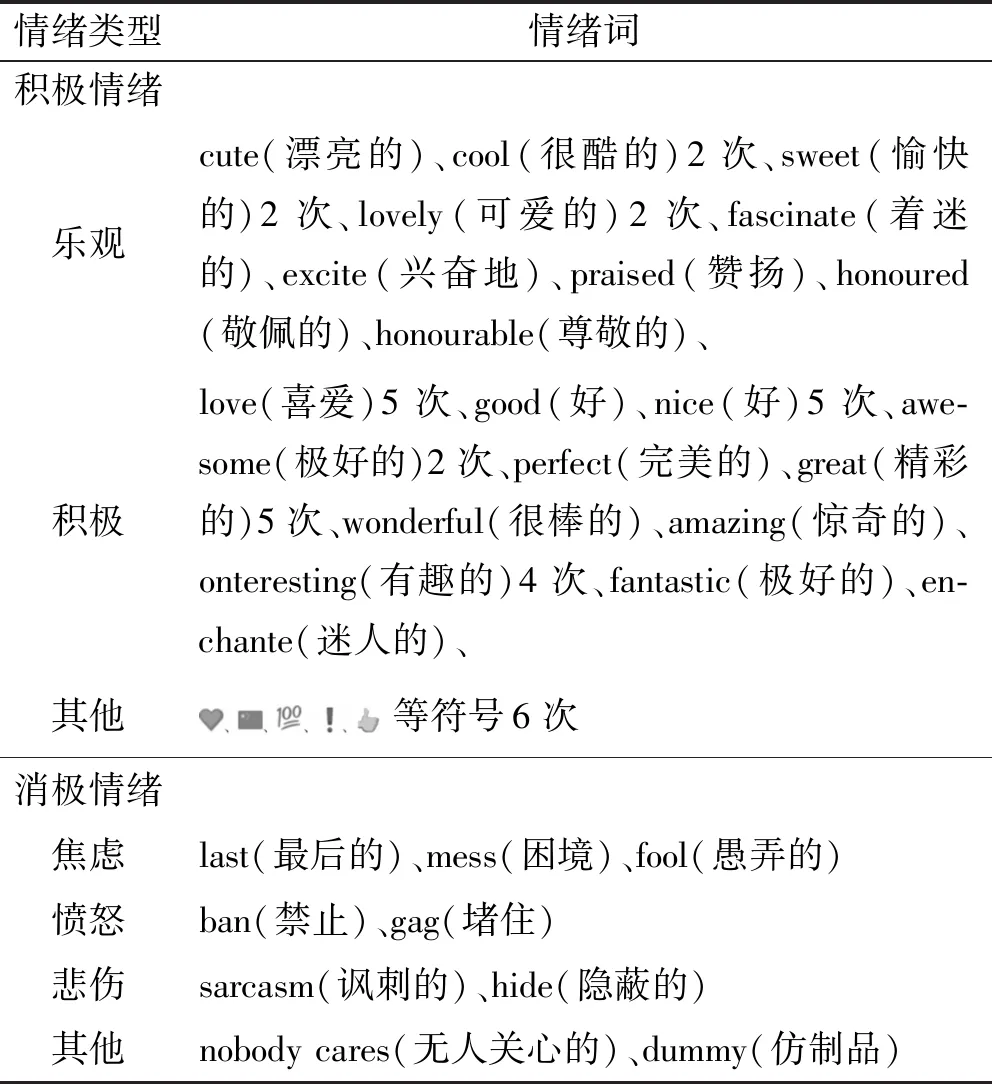

进一步将用户的积极情绪词与消极情绪词进行统计,结果如表4所示。可以发现,用户对关于精神文化短片的评论较多,那些生动活泼的民族艺术、丰富有趣的民间文化更能激发他们评论的兴致,同时,用户对中国文化系列短片评论的角度、语气非常多元,这与短片中所表现出种类繁多、特色鲜明的文化元素不无联系。综合来看,用户的评论整体上持一种正面的评价,其中包括Great China history、good story、Cute story等评价。使用频率较高的正面词语有1ove(喜爱)5次、nice(好)5次、Great(精彩的)5次、Interesting(有趣的)4次,主要是对具体的中国文化元素的评论,例如用户用评论The director used very good music、People in the micro video are very unique称赞导演对短片的配乐和人物刻画。负面评论相对较少,总共只有11条,占比9.4%,主要以怀疑的语气展开,比如有用户评论really?Could not fool me?等,但也有用户针对负面评论回复,例如:Who care what do you think? Stupid。针对短片本身的评价有Thank you well done video、Fantastic watch等。除对短片本身的评价外,一些用户“借题发挥”发表一些跟短片没有直接关系的评论,如有用户宣传美国自由党的政治纲领,其内容远远超越了短片本身,另外还包括一些宣传购物广告[16]。

总体来看,短片在国外传播效果较好,用户的正面情绪远远大于负面情绪,一改以往对外传播外冷内热的情况,用户的评论也围绕着具体的中国文化而深入展开。

表4 用户评论中的情绪词

(三)归纳与总结:作为“他者”的中国国家形象建构

通过视频中中国文化符号呈现以及视频本身的视听说分析,隐藏于媒介符号之下的国家形象轮廓逐渐显现,并结合用户评论的文本分析,“他者”主要建构了以下四种中国国家形象。

1.文化历史悠久、地域辽阔的东方大国形象

短片为我们呈现了西汉的皮影戏、唐朝的诗歌、五代的孔明灯、宋朝的瓷器、元朝的草原文化、明朝的书法、清朝的川剧、现时住户门上的“福”字等一系列中国传统文化,并穿插着具有时代符号的画像,像一幅长长的历史画卷,真实地呈现在我们眼前。从4 000多年前的道家八卦文化、2 000多年前建造的长城为代表的建筑文化到现在的松鼠鳜鱼等特色美食文化,从东北地区的满族剪纸、四川的川剧变脸艺术到海南黎族的黎锦纺织,短片描绘了独具特色的语言文字、五湖四海的美味食材、精彩纷呈的文学艺术、旖旎秀丽的特色建筑、深刻完备的道德伦理。用户用评论love you China、Love you Chinese表达对中国的喜爱。外国创作者们用他们独特的他国视角,展示着文明古国深厚的文化底蕴,从而构建了一个文化博大而又厚重的国家形象。

2.民族文化繁荣、丰满有活力的国家形象

短片为我们展示了哈萨克族的阿肯对唱、锡伯族的民歌艺术、保安族的腰刀制作、满族的训鹰等少数民族独有的民族文化;从以蒙古语、保安语、苗语为代表的民族语言,到以哈萨克文、黎文、锡伯文为代表的民族文字,到以苗族服饰、蒙古族服饰、锡伯族服饰为代表的绚丽多彩的民族服饰;从苗族的芦笙、哈萨克族的冬不拉、黎族的叮咚为代表的民族乐器,到哈萨克族纳吾鲁孜节、黎族三月三相亲盛典等一系列民俗文化节,用户用繁体字评论“美的回憶,錫伯族的故事!偉大的故事!谢谢您!錫伯族!中華民族谢谢您!”表达对少数民族文化的喜爱。外国青年拍摄的中国文化系列短片多维度表现了中国民族文化的多元、繁荣与博大,将一个统一的多民族国家展现得淋漓尽致,构建了一个民族文化蓬勃繁荣、丰满多元的国家形象。

3.和平发展、注重相依相生的国家形象

短片为我们刻画了中国人与中国人、中国人与外国人、人与动物、人与自然等多维度的伦理关系,不动声色、自然而然地建构国家形象。在MyLove-LiSister中,荷兰女生安娜·奥梅罗维奇与黎族姑娘小盼初次相遇并在后来友好相处,通过对两个不同文化背景的陌生人在短时间建立真挚友谊的全程记录,表达出中国爱好和平发展的国家形象,用户评论China is a peace-loving country也说明了这一点。在Grasslands、Thehorseland中讲述了乌审旗草原上三位牧民传承马文化的故事,短片以对人、马、自然三者和谐关系的思考作为结尾,引人深思。在TheMiaoVillage—TheVillageofLusheng中从苗族传统乐器芦笙(芦笙象征着和平与友谊)入手,探索中国西南边陲世外桃源般的苗家生活,充分展示了人地和谐、生生不息的苗族文化和中国传统精神内涵。通过这些关系着力建构了一个爱好和平,注重相依相生的国家形象。

4.文化融合与文明冲突的现代化国家形象

短片为我们记录多样性文化的同时也揭示了传统与现代的融合与冲突,以及传统文化濒临失传乃至灭绝的阵痛。Thehorseland制作马鞍的技艺在现代文明的冲击下面临着断代的问题;Blademaster中在机械文明的冲击下保安族腰刀面临着失传的情况;DancingShadow中由于网络社会的崛起引领了新潮流的娱乐方式,皮影艺术面临着严重的危机。在新媒体、新媒介不断涌现的新时代,旧式生活方式与新式生活方式的融合与创新,手工文明与机械文明的并行与冲突,传统文化与现代文化的碰撞与协调,用户用评论A chance to do better、Don’t mess it up、many have lost their traditions in the years of cultural revolution,modernisation,mass migration and urbanization表达了对文化危机的担心和忧虑。系列短片通过传统文化对当代社会进行反思,构建了一个文化融合与文明冲突的现代化国家形象[14]。

五、结论与讨论

从Facebook的用户评价发现,外国青年拍摄的中国文化系列短片所产生的传播效果一改以前外冷内热的局面,是以往官方发布的同类短片都不曾达到的,之所以能够得到外国受众前所未有的关注与好评,主要是因为摒弃了传统的强制灌输、自说自话理念,通过一种陌生的他者视角,客观的、记录式的呈现,成功地塑造了一个在西方受众看来显然是更“亲切、丰满、有活力”的国家形象。

就他者层面而言,首先,我国在国家形象的建构中应该立足中国实际,巧用外力,积极地借筒传声、借船出海,借助他国媒体加强我国形象传播,从而更好地在全球舆论空间与网络空间中传达“中国声音”,增强“中国力量”。其次,搭建国际合作新平台,精心设置议题,巧妙地唱响中国声音,弘扬中国价值,推动中国文化走进国外主流社会,实现精细化传播,从而有效引导舆论。最后,合理打造对外传播的“亲近性文本”,打通受众在文化背景、信息需求、接受习惯等方面各不相同的壁垒,以入情入理的方式,最大限度地找到传播主客体之间的“最大公约数”[17]。

文化是塑造国家形象的重要“柔性”手段,中国文化应当担负塑造国家形象的重要使命,积极利用好新媒体传播国家文化。青年群体对于异质文化的包容度、开放度和接受度较高,将会成为中国文化对外传播的重要传播对象[18]。近年来,我国在国家形象的塑造与建构上正在从被动到主动、从粗放式到精准式、从低调缄默到高调展示转变,积极引导国际社会全面客观地认识中国,努力塑造良好的国家形象,而如何巧妙地运用“他者”可谓是国家形象塑造与传播的努力方向之一。