民国时期的北京书风·宁斧成

文/邹典飞

宁斧成像

万马战犹酣

笔墨生涯

宁斧成(1897—1966),名宗候,字斧成,别署宁静庐、淡墨斋主人,辽宁海城人。早年毕业于沈阳师范学校。曾入奉天督军署任录事,一度供职于天津铁路局。1932年,在天津出版《宁静庐书画册初集》,次年出版个人篆刻集《宁静庐印存》。二十世纪四十年代,其书画篆刻作品广泛刊登于天津《益世报》《北洋画报》等知名刊物。1948年始定居北京,1949年后任辽宁省政协委员、北京书法研究社社员,1966年病故于北京。

宁斧成生于清末,成名于民国,艺术生涯辉煌于1949年后。他虽然赴京较晚,但1931年《北洋画报》曾刊有蔼公撰《记宁斧成指画》:“宁君斧成,沈水名家,工为绘事,指墨尤佳,举高其佩李复堂之妙,悉能融洽一炉,指挥如意。其于书法,错综乎伊墨、卿、陈曼生之间,以隶为草,和魏于汉,非六朝以后书家之窠臼也。近人黄二南能为舌画,益以宁君之指画,是舍用毛锥,另有蹊径矣。李石君先生而外,当以斧成为首指也。”1可见二十世纪三十年代宁斧成即在京津一代颇富名气。那时他精通书法、绘画、篆刻,尤擅长“指画”。

民国时期,宁斧成属于旧京书坛中的后起之秀,但其书法、篆刻于二十世纪三十年代已初具面目,尤其是定居京城后,他的艺术受到京城文化的熏陶,视野也开阔了许多,最终促成了其艺术走向辉煌。可以说,宁斧成是极为幸运的,他来自白山黑水,亦没有什么靠山和背景,仅凭借着自身的天资和学力,立足旧京艺坛。1949年后,由于宁斧成与齐白石均出身民间,早年备受艰辛,故此受到了社会大众的推崇,加之宁斧成书法大气磅礴,卓尔不群,具有新时代的特点,甚至被时人誉之为“宁体”,得到了同时期的陈云诰、郭风惠、叶恭绰、郑诵先、张伯驹、溥雪斋、徐宗浩、刘博琴等京城书坛名宿的赞许。据宁斧成之子宁绪复先生回忆,约二十世纪五六十年代,旧京著名的老字号李福寿笔庄曾拟请擅书的康生题写匾额,而康生则推荐了宁斧成,并认为宁先生是书法大家,身份亦合适,后李福寿笔庄转达康生之意请宁先生题写,宁斧成所书“李福寿笔庄”匾额也成为当时琉璃厂一带的重要景观。

作为职业书法篆刻家,宁斧成工于篆、隶、楷、行诸体,其中以隶书成就最高,他的隶书早年奉行清人隶书传统,对《张迁碑》《衡方碑》《郙阁颂》《禅国山碑》等均有所涉猎,取汉碑中古朴卓茂一路,辅之以《爨龙颜碑》《爨宝子碑》之险峻,打下了深厚碑派根基。宁先生隶书的高明之处在于并非仅停留于对碑版之摹写,亦步亦趋于民国时期吴昌硕、曾熙、李瑞清、齐白石等人开创的碑派风格,而是别出心裁,汲取清人伊秉绶、郑簠、陈鸿寿、赵之谦、张祖翼等个性十足的书家风格。上举五人的隶书均以灵动自然、面貌独特而令学书者望而却步,宁斧成却大胆对他们的书法进行梳理,取其所长,化为己用,并参以秦汉古籀、瓦当、陶文之奇趣,运用薄纸、硬毫、淡墨,在用笔上进行创新。从宁先生晚年所临《张迁碑》来看,他深谙篆法,并尝试将篆隶书法熔为一炉,避开了清代隶书名家恪守的传统“蚕头燕尾”书写方式,易之以一种“含蓄内敛”的笔法,在结体上突破了传统隶书“字体宽扁”的特征,呈现出宽窄不一、扁方互见的方式,避免了书法“千人一面,状如算字”的弊端。宁斧成用笔个性十足,但并非出于主观臆造,而是基于常年临摹三代吉金文字,借鉴了西北简牍、敦煌写经的特点,作书强调韵律感,将汉字书写性特点尽情发挥。

在篆书上,宁斧成似乎更加钟情于《石鼓文》及钟鼎彝器,其思路与遗老书家金梁、画家黄宾虹相类,他没有追求用笔的匀称和形态的逼似,遵循金石家吴大澂、罗振玉、丁佛言等人的临习方法,也没有取法吴昌硕、李瑞清、齐白石的碑派风格,而强调作书的趣味,求寻常书家往往忽视之“生动”“自我”“不群”,这也是其书法的卓绝之处。宁斧成的篆书结体舒展,中宫松弛,自成法度,在章法上不刻意安排,用笔露锋顿挫,使作品的动感增强,一些字甚至故意令其欹侧。这种篆书夸张大胆,思路超前,令人耳目一新。

临《张迁碑》 局部

题签一组

草书白石老人句

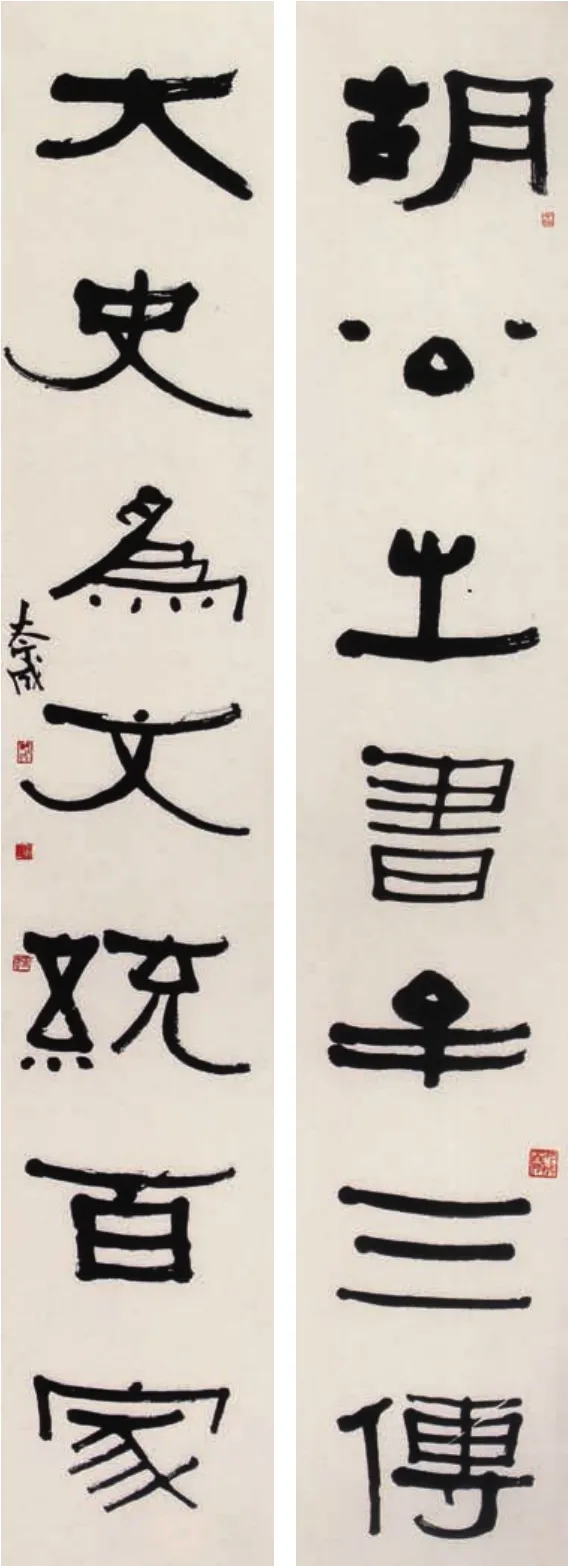

隶书七言联

除擅长篆隶外,宁斧成的楷书也颇具个人特色,他着力于前人视为畏途的《爨龙颜碑》《爨宝子碑》,取其独有之造型,辅之以篆隶笔意,故其楷书古拙平淡。宁斧成的行书受其碑派书法影响,极具金石意味,用笔刚劲挺拔,不拘一格,一反传统“二王”帖学书法之积习,这得益于宁斧成未习清人之馆阁体,故能不为其所束缚。宁斧成亦作草书,飞动飘逸,但似缺乏法度。

除书法外,宁斧成的篆刻同样卓尔不群,堪称开一代之风气。他的篆刻如鬼斧神工,深具奇思妙想,其印风之形成得益于他常年临习金文甲骨,得古籀之神趣,并借鉴西方绘画、装饰美术等构图形式,参考近代诸多篆刻印风诸多优点,融会贯通,加以己意,故而能于名家林立之京城印坛占有一席之地。尤为卓尔不群者,宁斧成的印文常以“真痛快”“谈何容易”“足够瞧老半天”等通俗俚语、口语入印,颇具乡土气息和率真个性,契合了1949年后劳苦大众的文字审美需要,与以整饬、渊雅见长之正统印风形成了强烈的对比。在印风面貌上,宁斧成印风糅合了先秦古玺、印陶、汉砖、瓦当等文字特点,提炼出秦汉书法之装饰性特色。宁斧成的刀法则参考了吴昌硕、陈师曾、齐白石等,追求残破剥蚀之美,很好地继承了近代印坛名家的艺术理念。

宁斧成治印必先设计印稿,提前准备多种方案,择其优者方放手奏刀。由于对各种印稿均经过仔细推敲,运刀时才能如庖丁解牛,了无滞碍。对于治印,宁斧成常说:“治印妙处在浑厚,不在斑驳,浑厚处全恃腕力,章法须熟习六书,非精研篆籀,难臻上乘。”这也是他对于篆刻的一贯主张。在印章的残缺处理上,他也经过了深思熟虑,不是简单地强求所谓的“金石味”,而是结合西方美术的设计理念,寻求一种将剥蚀融入设计的美感,力求作品的完整和破损相映成趣。在宁斧成的篆刻作品中,每一处残破都倾注了他的苦心,并非随意为之,而是经过再三尝试,反复推敲,这种精益求精的艺术精神在其篆刻中得到了很好的体现。

总之,宁斧成并非出身名门,未拜过名流大家,其书法没有受到馆阁体的束缚,因此可以尝试多种形式的创新。加之他很早即活跃于京津一带,尤其是赴京后受到京城文化的熏陶,使其眼界进一步提升,这些经历对其艺术的发展具有不可忽视的作用。笔者经过研究发现,民国时期很多艺术家均是到达北京或上海后,受环境影响,视野拓宽,其艺术得到了升华。以齐白石为例,他于1917年定居京城后,与诸多名流接触,逐渐认识到了书法中“雅”的重要性,艺术成功蜕变,最终成为可颉颃今古的艺坛巨匠。宁斧成定居京城比齐白石晚了三十余年,其间门派林立,名家如林,立足旧京难度亦高于白石老人,但是宁先生的艺术具有独创性,他有着一颗不甘为人下的决心,因此并未完全遵循前人之陈规,而是师法古贤,继承了清代至民国时期的碑派传统,上法三代吉金,下取秦汉六朝碑版,凭借着自身的苦学和钻研,独辟新境。作为旧京艺坛的后起之秀,宁斧成天资聪颖,他对于吴昌硕、陈师曾、齐白石的艺术精妙处有所领悟,取其剥蚀残破以丰富自身的艺术内涵,又有效地避开了这些门派独有的艺术特点,保持了艺术自身的独特性。然而,笔者认为宁斧成的书法和篆刻并非尽善尽美,也有着些许不足,其中一点即在于缺乏书卷气。与旧京诸多遗老和文人书家相比,遗老文人书家往往家学深厚,工于诗词文章,书法功力上乘,雅致高远,无一丝俗态。故此在这一群体眼中,宁斧成的书法和篆刻可能存匠气之讥。但仁者见仁,智者见智,不可否认的是宁斧成最终开辟出了具有时代特点的“宁派”风格,此种风格曾影响中国书坛近半个世纪。宁斧成亦是中国现代书法的先驱人物之一,二十世纪八十年代的书家李骆公、法乃光等就是其书风的有力继承者。

隶书七言联

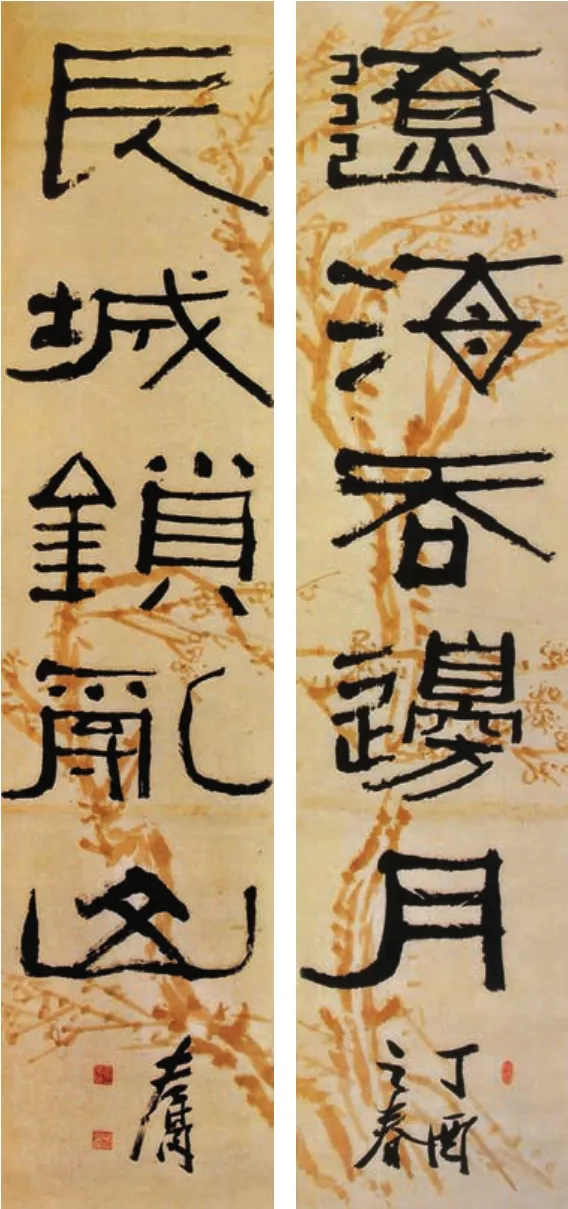

隶书五言联

注释:

①《天津北洋画报》603期,1931年3月26日。