《九歌》复音词研究

金梦蝶

摘 要:《九歌》共有11篇,既是中国古代传统文化的载体,也是研究上古时期汉语词汇的重要材料。以《九歌》为语料,从词性、语义等角度对其中的复音词作系统、全面的定量、定性分析,找出其中的特征和规律,从而管窥上古时期汉语复音词的特征。

关键词:《九歌》;复音词;构词方式

语言的產生是人类历史的一次飞跃,汉语随着时代社会的发展而不断变化。汉语学界习惯将汉语史分为上古期、中古期、近代期和现代期,而在上古期也就是商、周、秦、汉时期,汉语迈出了词汇复音化的第一步,出现了一定数量的复音词,并呈现出日益扩张的趋势。《九歌》就属于这一时期的作品,记录了战国时期的语言面貌。它是屈原根据楚国民间祭神乐歌加工而成,比较接近当时的口语,是研究汉语史的重要语料。历来学者研究《九歌》,主要集中在章句训诂、义理阐发等方面,语言学方面的成果并不多见。本文对《九歌》中的复音词尽可能进行系统、全面的定量、定性分析,找出其中的特征和规律,从而管窥上古时期汉语复音词的特征。

一、复音词的判断标准

上古时期复音词正处于发展的初级阶段,一方面具有很高的研究价值,另一方面也存在词和词组难以清晰区分等问题,给研究带来了一定难度。古代汉语中,词与词组的区别没有形式上的标志,因此,确定复音词的判断标准便显得尤为重要。马真(1980)给出了自己的答案:“确定先秦时期的合成词,根据的只是有限的书面材料,不能象区分现代汉语的词和词组那样可以采用‘替换法‘扩展法‘插入法等,更不能简单地用是否经常连用作为定词的标准。有一个事实倒值得注意,那就是合成词的词素之间比词组的构成成分之间结合得总要紧密得多。这可以作为我们确定先秦合成词的客观依据。换句话说,我们可以根据复音组合的结合的紧密程度来划定合成词。”[1]张双棣(1989)[2]、程湘清(2003)[3]等学者也持相同观点。本文依据《九歌》文本的实际情况,参考前辈学者的具体方法,将下面几条原则作为判断复音词的主要标准。

第一,只包含一个语素的双音组合,两个音节不能拆开单独表义,共同表达一个完整的意义,可以判定为复音词。叠音词和联绵词均属于此类。例如:

啾啾:猨啾啾兮又夜鸣。(《山鬼》)

连蜷:灵连蜷兮既留。(《云中君》)

“啾啾”,猿鸣声;“连蜷”,长曲貌。

第二,两个语素的原义结合后,整体意义不是单纯地原义叠加,而是产生新义,成分原义融入新的整体意义中,这样的双音组合是复音词。例如:

上皇:穆将愉兮上皇。(《东皇太一》)

琳琅:璆锵鸣兮琳琅。(《东皇太一》)

兰汤:浴兰汤兮沐芳。(《云中君》)

“上皇”,上,位置高的,与“下”相对;皇,大也。上、皇均为形容词,结合后此处作名词,亦称“东皇太一”。“琳琅”,琳、琅均为美玉,结合后此处表示玉声。“兰汤”,兰,香草名;汤,热水。“兰汤”即香汤,取兰草之芳香,而非简单地词义相加。

第三,两个原义相同、相近、相关或相反的语素结合后,意义互补,变得更加凝练概括,这样的组合是复音词。例如:

潺湲:观流水兮潺湲。(《湘夫人》)

寿夭:何寿夭兮在予。(《大司命》)

“潺湲”,《说文解字·水部》:“潺,水声。”“湲,潺湲,水声。”两个同义成分结合后,表示水流动的样子,是形容词。“寿夭”,寿,长寿;夭,短命。两个反义成分结合后,表示人的寿命长短不一。

第四,两个语素结合后,在一定语言环境中,一个语素代表概念,另一个语素不代表明确概念,这样的双音组合只代表一个概念,是复音词。例如:

汀洲:搴汀洲兮杜若。(《湘夫人》)

“汀洲”,汀,水中平地;洲,水中陆地。汀洲指水中陆地,洲只作陪衬。

第五,重叠的复音组合,如果重叠后不是原义的简单重复,而是在原义的基础上增加了某种附加意义,这样的重叠式是复音词。例如:

冥冥:杳冥冥兮以东行。(《东君》)

滔滔:波滔滔兮来迎。(《河伯》)

《说文解字·冥部》:“冥,幽也。”“冥”为“昏暗”义,重叠后表示昏暗的样子,增加了表示情貌的意义。《说文解字·水部》:“滔,水漫漫大貌。”重叠后形容水势很大的样子,更具描写性。

除了从词汇意义角度考察复音组合是否已经成为具有完整意义不可分割的整体外,我们还可以参考修辞手法和出现频率等标志。程湘清(2003)认为,汉语单音词复合化的原因之一是在修辞上讲究形式美,其重要手段就是对举。在同一语言环境中,凡处于相同句式的相同位置上的不同双音组合,其中一个(或几个)已确认为词,则其他双音组合可首先考虑是词而不是词组。他还指出,在实际口语中,词的出现频率一般要高于词组[3](P54)。综合以上因素,本文以意义标准为中心,参考修辞手法和出现频率等标志,结合《九歌》实际,判断其中的复音词。

二、《九歌》复音词中的单纯词

上古复音词主要是双音词,可以分为单纯词(联绵词、叠音词)和合成词(重叠式、附加式、复合式)两类。除去人名、地名、植物名等专有名词外(下文不对这类词进行分析),《九歌》中共有复音词168个,其中,单纯词25个,合成词143个。具体类型分布如表1所示:

表1 《九歌》复音词类型分布统计

构词方式

项目 单纯词 合成词

联绵词 叠音词 重叠式 联合式 偏正式 动宾式 述补式

词数 12 13 12 35 91 3 2

占比 7.1% 7.8% 7.1% 20.8% 54.2% 1.8% 1.2%

这里首先分析单纯词。单纯词只包含一个语素,属于语音构词,有联绵词和叠音词两种结构。

(一)联绵词

蒋礼鸿、任铭善(2016):“用两个音节表示一个整体意义的双音词,其中只包含一个词素,不能分拆为两个词素的,古人管这种词叫做謰语或连绵字。简单地说,謰语是单纯性的双音词。”[4](P62)《九歌》中的联绵词共12个,可以分为双声词和叠韵词两种,其中,用于描绘形貌的形容词占多数。

1.雙声词

双声词是指两个音节声母相同或相近的联绵词。《九歌》中有5个双声词。例如:

(11)周章:聊翱游兮周章。(《云中君》)

(12)夷犹:君不行兮夷犹。(《湘君》)

(13)陆离:玉佩兮陆离。(《大司命》)

“周章”,《集韵》云:“行貌”,章母双声。“夷犹”,即犹豫,影母双声。“陆离”,此处指玉佩光彩闪耀貌,来母双声。此外,《九歌》中的双声词还有“容与”“荒忽”。

2.叠韵词

叠韵词是指两个音节的韵母相同或相近的联绵词。《九歌》中有7个叠韵词。例如:

(14)偃蹇:灵偃蹇兮姣服。(《东皇太一》)

(15)低佪:心低佪兮顾怀。(《东君》)

(16)窈窕:子慕予兮善窈窕。(《山鬼》)

“偃蹇”,《广雅》云:“夭矫也”,元部叠韵。“低佪”,即徘徊,“低”脂部,“佪”微部,脂部、微部十分接近,可作叠韵。“窈窕”,好貌,“窈”幽部,“窕”宵部,幽部、宵部为邻韵,也可作叠韵。此外,《九歌》中的叠韵词还有“连蜷”“婵媛”“逍遥”“委蛇”。

(二)叠音词

叠音词中的字纯粹表音,字义与词义毫不相关。《九歌》中有13个叠音词,大多数为形容词,主要用于绘景和摹声。例如:

冉冉:老冉冉兮既极。(《大司命》)

容容:云容容兮而在下。(《山鬼》)

填填:雷填填兮雨冥冥。(《山鬼》)

“冉冉”,渐进的样子。“容容”,王逸注曰:“白昼犹暝晦。”“填填”,雷声。此外,《九歌》中的叠音词还有“菲菲”“总总”“披披”“辚辚”“青青”“鳞鳞”“蔓蔓”“啾啾”“飒飒”“萧萧”。

三、《九歌》复音词中的合成词

与单纯词不同,合成词是由两个语素构成的,因此就存在着内部结构问题,属于语法造词。下面,主要从词性、语义角度对《九歌》合成词的不同类型进行简要分析。

(一)重叠式

重叠式与叠音词的区别是在于重叠式中的词义与字义大致相同,重叠后更具描写性,产生了某种附加意义。《九歌》中的重叠式复音词有12个,均为形容词。例如:

欣欣:君欣欣兮乐康。(《东皇太一》)

昭昭:烂昭昭兮未央。(《云中君》)

磊磊:石磊磊兮葛蔓蔓。(《山鬼》)

《说文解字·欠部》:“欣,笑喜也。”可见,“欣”是欢笑、欢喜之意,重叠后表示欢喜的样子。《说文解字·日部》:“昭,明也。”可见,“昭”是明亮之意,重叠后指明亮的样子。《说文解字·石部》:“磊,众石也。”可见,“磊”是指很多石头,重叠后指许多石头堆积的样子。此外,《九歌》中的重叠式复音词还有“皇皇”“忡忡”“浅浅”“翩翩”“眇眇”“嫋嫋”“皎皎”“冥冥”“滔滔”。

(二)联合式

联合式复音词是指两个语素意义相同、相近或相反,它能够提高汉语表达的明晰度和精确性。《九歌》中的联合式复音词有35个,其中,名词最多,动词次之,形容词最少。

从词性角度来看,《九歌》联合式复音词可分为以下三类:

1.名词

《九歌》联合式复音词中有17个名词。主要有两种构成方式:

其一,名词+名词→名词,共15个。例如:

芳馨:建芳馨兮庑门。(《湘夫人》)

魂魄:子魂魄兮为鬼雄。(《国殇》)

“芳馨”,《说文解字·艸部》:“芳,香气也。”“馨,香之远闻者。”两者都是香气的意思,此处泛指香花香草。“魂魄”,《说文解字·鬼部》:“魂,阳气也。”“魄,阴神也。”魂、魄均是古人所说的依附于人的形体、人死后可以继续存在的精神,此处指灵魂。

其二,形容词+形容词→名词,共2个。例如:

贤姱:思灵保兮贤姱。(《东君》)

“贤姱”,《说文解字·贝部》:“贤,多才也。”“姱”为好貌,这里指贤德且貌好的人。

2.动词

《九歌》联合式复音词中有11个动词。只有“动词+动词→动词”这种构成方式:

骋骛:鼂骋骛兮江臯。(《湘君》)

顾怀:心低佪兮顾怀。(《东君》)

“骋骛”,《说文解字·马部》:“骋,直驰也。”“骛,乱驰也。”结合以后表示驰骋、疾走义。“顾怀”,“顾”与“怀”均有思念的意思,两个语素合成后情感意味更加浓郁。

3.形容词

《九歌》联合式复音词中有7个形容词。只有“形容词+形容词→形容词”这种构成方式:

要眇:美要眇兮宜修。(《湘君》)

刚强:终刚强兮不可凌。(《国殇》)

“要眇”,汪瑗《楚辞集解》:“要,精炼之意;眇,微细之意。要眇,犹言精微也。”[5](P115)两者结合后意义更加凝练。“刚强”,“刚”为坚硬,“强”是强大,结合后形容人意志坚强。

从语素内部意义关系来看,《九歌》联合式复音词可分为以下三类:

1.同义、近义联合

是指两个语素内部意义相同或相近。《九歌》联合式复音词中此类联合最多,共有22个,占联合式复音词总数的62.9%。例如:

险难:路险难兮独后来。(《山鬼》)

超远:平原忽兮路超远。(《国殇》)

“险难”,《说文解字·阜部》:“险,阻难也。”“难”是困难。两者结合后是危险困难的意思,形容山路崎岖。“超远”,扬雄《方言》卷七:“超,远也。东齐曰超。”“超”与“远”都是遥远的意思,两语素结合后意义更明确。

2.反义联合

是指两个语素内部意义相反。上古时期此类联合较少,处于发展阶段。此類联合《九歌》中共有4个。例如:

阴阳:乘清气兮御阴阳。(《大司命》)

然疑:君思我兮然疑作。(《山鬼》)

“阴阳”,古代思想家把万事万物概括为“阴”“阳”两个对立的范畴。此处“阴阳”结合后泛指世间万物。“然疑”,“然”,信也;“疑”,不信也。此处的意思是且然且疑、然疑并作,更偏向于“疑”。

3.类义联合

是指两个语素有部分意义相同,带有同类性质,但又不是同义关系。此类联合《九歌》中共有9个。例如:

声色:羌声色兮娱人。(《东君》)

驼翔:撰余辔兮高驼翔。(《东君》)

“声色”,《说文解字·耳部》:“声,音也。”《说文解字·色部》:“色,颜气也。”两者结合后指称歌舞。“驼翔”应为“驰翔”,“驼”为误写,“驰”为马走,“翔”为鸟飞。两者结合后表示疾行。

(三)偏正式

偏正式复音词的两个语素间是修饰和被修饰、限制和被限制的关系。《九歌》中的偏正式复音词有91个,是构词能力最强的结构。

从词性角度来看,《九歌》偏正式复音词可分为以下三类:

1.名词

《九歌》偏正式复音词中有85个名词,占据绝对优势,构词方式也比较多样。

其一,名词+名词→名词,共42个。例如:

芳洲:采芳洲兮杜若。(《湘君》)

天门:广开兮天门。(《大司命》)

吴戈:操吴戈兮被犀甲。(《国殇》)

“芳洲”指长满香花香草的水中陆地。“天门”诸家多谓天帝居住的宫门。“吴戈”并非仅指吴国造的戈,可引申为制造精良锋利的戈。

其二,形容词+名词→名词,共30个。例如:

吉日:吉日兮辰良。(《东皇太一》)

短兵:车错毂兮短兵接。(《国殇》)

“吉日”,《说文解字·口部》:“吉,善也。”“吉日”是指卜测出来的好日子。“短兵”,古有五兵,长以卫短,短以救长。黄灵庚《楚辞章句疏证》引《商君书·境内》云:“短兵,将率及令之卫士也。”

其三,数词+名词→名词,共5个。例如:

四海:横四海兮焉穷。(《云中君》)

九州:纷总总兮九州。(《大司命》)

“四海”与“九州”此处均言土地之广袤。

其四,动词+名词→名词,共6个。例如:

飞龙:驾飞龙兮北征。(《湘君》)

流澌:流澌纷兮将来下。(《河伯》)

“飞龙”指会飞的龙。“流澌”,“澌”意为流动的冰块,两语素结合后共同表示“流动的冰块”。

其五,名词+形容词→名词,共2个。如下:

幼艾:竦长剑兮拥幼艾。(《少司命》)

民正:荪独宜兮为民正。(《少司命》)

“幼艾”,《说文解字·幺部》:“幼,少也。”《孟子》:“知好色,则慕少艾。”“艾”当为美好、美人,“幼艾”指美好的少年。“民正”,《尔雅·释诂》:“正,长也。”“民正”即“民长”,指民之官长,民之主。

2.动词

《九歌》偏正式复音词中有5个动词,可分为三种类型:

其一,动词+动词→动词,共3个。例如:

骋望:白薠兮骋望。(《湘夫人》)

延伫:结桂枝兮延伫。(《大司命》)

“骋望”,放眼远望。“延伫”,清代段玉裁《说文解字注》:“延眝,谓长望也。凡辞章言延佇者,亦皆当作眝。《说文》无佇、竚,惟有宁字。宁、佇、竚,皆训立。延眝,非谓立也。”此说可参,“延”用于修饰“伫”。

其二,名词+动词→动词,仅1个。如下:

目成:忽独与余兮目成。(《少司命》)

“目成”,汪瑗《楚辞集解》:“目成,谓以目而通其情好之私也。”[5](P128)即以目定情。

其三,数词+动词→动词,仅1个。如下:

四望:登崑仑兮四望。(《河伯》)

“四望”,向四方极目远望,有环视之义。

3.形容词

形容词+名词→形容词,仅有1例。如下:

满堂:芳菲菲兮满堂。(《东皇太一》)

“满堂”,《说文解字·水部》:“满,水盈溢也。”《说文解字·土部》:“堂,殿也。”“满堂”表示某物充满堂上的状态,为形容词。

从语素内部意义关系来看,《九歌》偏正式复音词可分为以下两类:

1.正语素表示人或事物

在《九歌》偏正式复音词中,正语素用来表示人或事物,按照偏语素的性质、特征等,又可分为以下几类:

其一,偏语素表数量,共5个。例如:

九天:登九天兮抚彗星。(《少司命》)

其二,偏语素表方位、时间,共6个。例如:

北渚:夕弭节兮北渚。(《湘君》)

东方:暾将出兮东方。(《东君》)

其三,偏语素表状貌(形状颜色等)、质地,共25个。例如:

瑶席:瑶席兮玉瑱。(《东皇太一》)

白玉:白玉兮为镇。(《湘夫人》)

文鱼:乘白鼋兮逐文鱼。(《河伯》)

“文鱼”,《山海经·中山经》:“睢水东注江,其中多文鱼。”郭璞注:“有斑釆也。”

其四,偏语素表性质、特征,共43个。例如:

佳期:与佳期兮夕张。(《湘夫人》)

回风:乘回风兮载云旗。(《少司命》)

平原:平原忽兮路超远。(《国殇》)

其五,偏语素表类属、领属关系,共7个。例如:

飘风:令飘风兮先驱。(《大司命》)

木叶:洞庭波兮木叶下。(《湘夫人》)

类属关系的偏正式复音词转化为词组,意义上可扩展为“A这类B”;“飘”的本义为旋风,“飘风”即可扩展为“飘这类风”。领属关系的偏正式复音词转化为词组,意义上可扩展为“A的B”;“木叶”即“木的叶”。

2.正语素表示动作行为

在《九歌》偏正式复音词中,正语素表示动作行为,偏语素表示行为方式特征,此类词语共有5个,即上述全部偏正式动词。

(四)动宾式

动宾式复音词的两个语素间发生支配与被支配、影响与被影响的关系。《九歌》中的动宾式复音词有3个,均为动词。如下:

弭节:夕弭节兮北渚。(《湘君》)

含睇:既含睇兮又宜笑。(《山鬼》)

终古:长无绝兮终古。(《礼魂》)

“弭节”,“弭”是停止的意思,“节”指旌节。金开诚等《屈原集校注》解释说:“《周礼·地官》:‘道路用旌节。旌节,指古代官员出使在道路上所用的仪仗信节。因为‘节用于道路,所以‘弭节合成一词,指行路时停留、停止或放慢速度等意思。这里‘弭节指停船。”[6](P215)《说文解字·目部》:“睇,目小视也。”“含睇”,指微眯着眼睛看人的样子,情感色彩更为突出。它与“宜笑”共同构成下文“窈窕”的具体内容。“终古”,汪瑗《楚辞集解》:“所以申言长无绝之义也。即与天地齐寿,与日月齐光之意。”[5](P145)可见,“终古”为终身常久之意。

(五)述补式

述补式复音词的两个语素间有补充说明的关系,后一语素补充前一语素,词义以前一个语素为中心。它通常是由动词性的中心语素与动词性或形容词性的补充语素组合而成,这样组合而成的词一般是动词。述补式复音词在先秦时期尚不多见,《九歌》中仅有2例,均为动词。如下:

怨长:交不忠兮怨长。(《湘君》)

杀尽:严杀尽兮弃原野。(《国殇》)

“怨长”中的“长”是形容词,它补充说明中心语素“怨”,意思为长相怨恨,是动词。“杀尽”,“尽”补充说明“杀”的结果,即杀光。

四、《九歌》复音词的特点与影响

经过以上分析,我们就《九歌》中复音词的特点与影响总结如下:

如表1所示,在《九歌》复音词中,合成词具有绝对优势,占总数的85.1%,其中,联合式与偏正式为主要构词类型,又以偏正式最为能产。动宾式和述补式在当时仍处于萌芽状态,两者相加只占总数的3%。《九歌》复音词有一个很明显的特点,就是偏正式高达54.2%,联合式为20.8%,与《诗经》中的复音词的结构状态极为相似。张守艳(2009)曾对《离骚》中的复音词进行了统计,发现联合式占总数的37%,偏正式占36%。她认为:“这反映了进入战国时期以后,联合式复合词的增长速度明显加快。……同时,偏正式复合词仍占很大比重,这主要与《离骚》的修辞特点有关。”[7]那么,《九歌》中的这种情况是否与张守艳的结论相违背呢?笔者认为,这可能和两者的文体特点有关。我们知道,《九歌》是屈原根据汉族民间祭神乐歌加工而成的。既然是祭神乐歌,它就必然有其独特的文体特征,比如铺张华丽,反复咏唱。同时,为了表明人对神的敬畏和虔诚,文本对神灵的形貌举止予以绘声绘色地描绘,运用大量的词汇来修饰事物或行为动作,以构成符合祭祀神祇的诗体规范。于是,《九歌》产生了大量的偏正式复音词。而《离骚》则是屈原痛苦心灵的写照,带有强烈的自叙色彩,就辞藻的修饰性、描绘性、华丽性而言,《九歌》显然更甚一筹。因此,《九歌》中这种偏正式多于联合式的情形也就可以理解了。

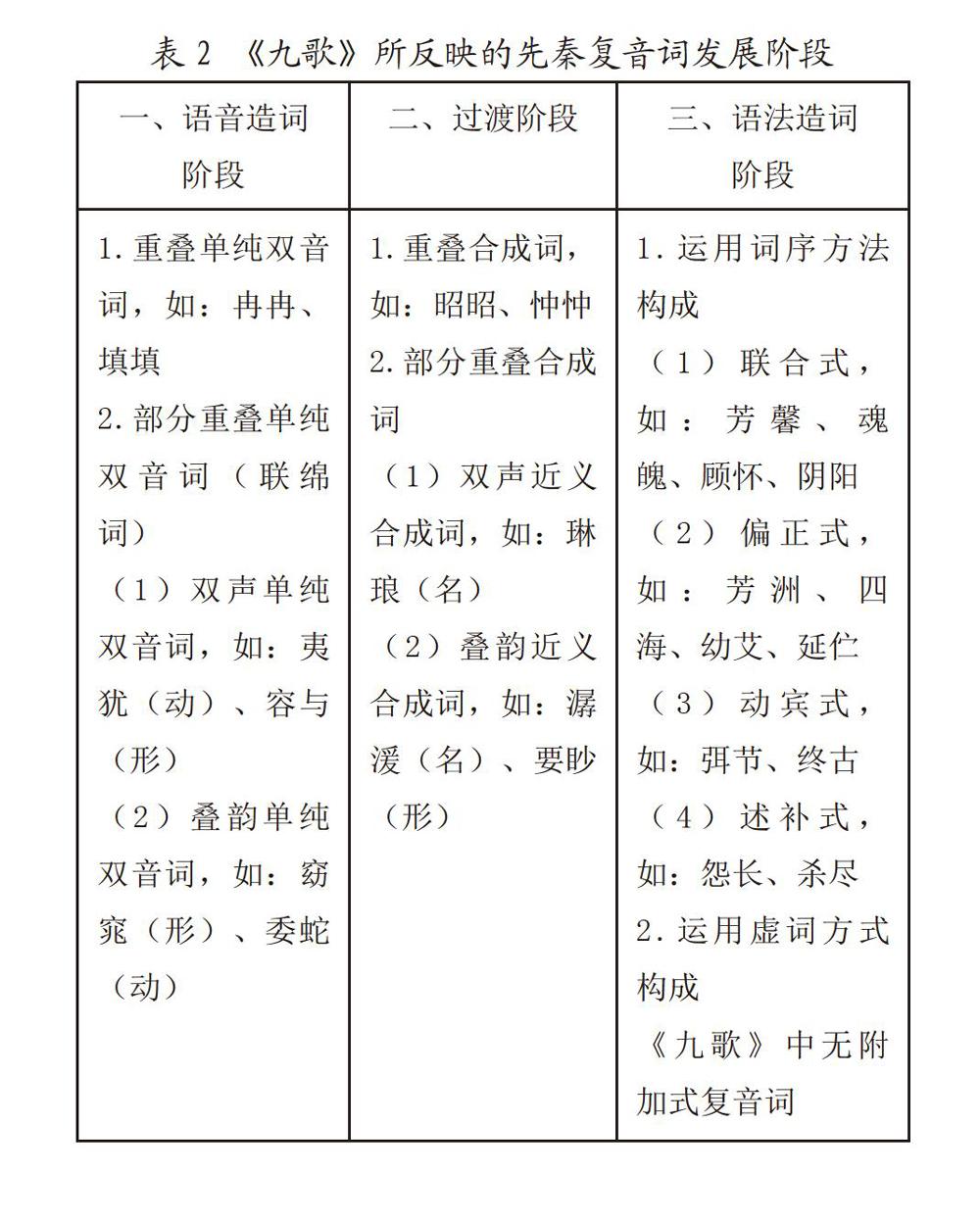

第二,程湘清指出:“先秦双音词的结构方式经历了语音造词——语音造词向语法造词的过渡——语法造词三个阶段。但因语言的发展具有渐变性和继承性,新的构词方式的产生并不意味着旧的构词方式的消亡,……加上受上古语言材料的限制,我们实际上只能看出一个大略的发展趋向。”[3](P88)也就是说,在上古时期的同一文本中,双音词结构方式的三个阶段极有可能是同时并存的。我们可以根据《九歌》复音词的大致状况,描述出其大略的发展趋向。具体如表2所示:

表2 《九歌》所反映的先秦复音词发展阶段

一、语音造词

阶段 二、过渡阶段

三、语法造词

阶段

1.重叠单纯双音词,如:冉冉、填填

2.部分重叠单纯双音词(联绵词)

(1)双声单纯双音词,如:夷犹(动)、容与(形)

(2)叠韵单纯双音词,如:窈窕(形)、委蛇(动)

1.重叠合成词,如:昭昭、忡忡

2.部分重叠合成词

(1)双声近义合成词,如:琳琅(名)

(2)叠韵近义合成词,如:潺湲(名)、要眇(形)

1.运用词序方法构成

(1)联合式,如:芳馨、魂魄、顾怀、阴阳

(2)偏正式,如:芳洲、四海、幼艾、延伫

(3)動宾式,如:弭节、终古

(4)述补式,如:怨长、杀尽

2.运用虚词方式构成

《九歌》中无附加式复音词

第三,《九歌》中的复音词,有些至今仍在使用。大部分的偏正式复音词,意义变化并不显著,如吉日、长剑、平原、玉佩、四海、东方等。还有一些词汇,其意义发生了很大改变。如“超远”,在《九歌》中,属于同义联合式复音词;而在现代汉语中,“超”主要是作为副词来修饰“远”。值得注意的是,由于当时复音词正处于初期发展阶段,还出现了“别离”和“离别”这样词序颠倒的双音词。同时,《九歌》中复音词的构词方法也对后世起着巨大的作用。如上所述,《九歌》共有七种构词方式,其中的联合式、偏正式、动宾式和述补式现今仍保持着高产量。随着网络的迅猛发展,现代社会产生了不少新的词汇,但其构词方法、类型依然是万变不离其宗,如“土豪”属于偏正式,“弱爆”属于述补式,“给力”属于动宾式等。可以说,这些在上古时期初步形成并不断发展的构词方式有着旺盛的生命力,为后世复音词形态的完善成熟奠定了基础,并体现出汉语词汇复音化的发展趋势。

参考文献:

[1]马真.先秦复音词初探[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1980,(5).

[2]张双棣.《吕氏春秋》词汇简论[J],北京大学学报(哲学社会科学版),1989,(5).

[3]程湘清.汉语史专书复音词研究[M].北京:商务印书馆,2003.

[4]蒋礼鸿,任铭善.古汉语通论[M].杭州:浙江大学出版社,2016.

[5][明]汪瑗.楚辞集解[M].董洪利点校.北京:北京古籍出版社,1994.

[6]金开诚,董洪利,高路明.屈原集校注[M].北京:中华书局,1996.

[7]张守艳.《离骚》复音词研究[J],山东教育学院学报,2009,(2).

[8][汉]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,2013.

[9]张蒙.九歌纂义[D].上海:华东师范大学硕士学位论文,2013.

[10][宋]洪兴祖.楚辞补注[M].白化文等点校.北京:中华书局,1983.