不同恢复模式对塔里木河下游物种多样性及恢复速率的影响

何振磊 ,陈亚鹏,孙海涛

1. 中国科学院新疆生态与地理研究所/荒漠与绿洲生态国家重点实验室,新疆 乌鲁木齐 830011;2. 中国科学院大学,北京 100049

干旱区水资源匮乏,植被分布稀疏,时空变化较大,生态系统极为脆弱(崔秀萍等,2015)。随着经济及人口数量的不断增长,人类社会对资源环境的影响不断扩大,直接或间接的导致了生态系统的退化,环境承载力下降,物种多样性降低等,严重威胁社会可持续发展,因此退化生态系统的恢复备受关注(刘国华等,2000;顾丽娟等,2017)。植被恢复是退化生态系统恢复与重建的前提和重要环节(徐欢等,2018),不仅起着构建初始植被的作用,还能改善土壤结构及养分状况和微生物环境,从而促进整个生态系统结构和功能的恢复(韩煜等,2018)。近年来,众多学者开展了大量关于干旱区退化生态系统植被恢复的研究(刘加珍等,2009;张笑培,2008;多吉顿珠等,2016;张沛,2016;许智超等,2011),不同植被恢复模式下植被恢复的效果也存在较大差异(张健等,2010)。物种多样性是植物群落演替的重要特征之一(Putten et al.,2000),植被恢复过程中物种多样性的研究,不仅有助于正确认识植被恢复的过程(Zhang et al.,2010),也有助于了解生态系统的动态演替过程。一般认为随着演替时间的推移,群落的多样性指数逐渐上升,在群落演替的中后期能达到较高水平(胡婵娟等,2012)。另外,物种多样性的增降也被列为评价退化生态系统恢复成功与否的关键指标之一(漆良华等,2007;Nagaraja et al.,2005)。因此,研究不同恢复模式对物种多样性及恢复速率的影响,不仅有助于综合评价植被的恢复程度,同时有利于寻求更合理的生态恢复措施。

塔里木河作为典型的干旱区内陆河流,其植被及生态环境状况一直是人们关注的焦点。多年来由于人类活动的不断干扰,其流域生态环境和天然的植被演替过程受到了不同程度的影响(陈亚宁等,2003)。以往针对塔里木河下游生态恢复的研究多以地下水位,土壤、水理化性质与天然植被关系的研究(陈亚宁等,2005;陈永金等,2013;刘加珍等,2007)为主,而对于不同恢复模式下塔里木河下游生态恢复效果的研究相对欠缺。鉴于此,本研究通过对塔里木河下游3种不同恢复模式下植被群落结构、物种多样性和恢复速率等的对比分析,旨在揭示不同植被恢复模式对塔里木河下游荒漠河岸林植被群落的影响效果,以期为塔里木河下游退化生态系统的恢复提供科学依据。

1 研究区概况

塔里木河下游位于新疆东南部的塔克拉玛干沙漠与库鲁克沙漠之间,是中国典型的干旱荒漠区,属于温带荒漠干旱气候,面潜在蒸发量达2500-3000 mm,年降水量在17.4-42.0 mm之间,气候极端干燥,年内多风沙天气(王希义等,2016;陈亚宁等,2005)。该区域水文地质结构简单,地势平坦,海拔平均高度为825 m,主要地貌类型有风积、冲积、冲洪积以及河湖积地貌,流域土壤类型较为简单,以风沙土和水成型土壤为主(沈丽娜等,2016)。地面土壤以细粒沙壤土为主,地表至30 cm土层土壤含盐量为0.62-0.75 g·L-1,土壤含水量为1.52%-2.45%,土壤有机质含量为5.59-7.20 g·kg-1,全氮含量0.31-0.37 g·kg-1,全磷含量0.52-0.55 g·kg-1,全钾含量为11.75-11.87 g·kg-1,塔里木河下游土壤pH值较高,碱性大,水分条件是影响塔里木河流域土壤性质的关键因素(杨玉海等,2007;李荔等,2015)。该区域的植物多为抗干旱及耐盐碱的植物,包括胡杨(Populus euphratica)、黑果枸杞(Lycium ruthenicum)、刚毛柽柳(Tamarix hispida)、多枝柽柳(Tamarix ramosissima)、铃铛刺(Halimodendron halodendron)、花花柴(Kareliniacaspia)、骆驼刺(Alhagi sparsifolia)、芦苇(Phragmites communis)等。

2 研究方法

2.1 试验设计

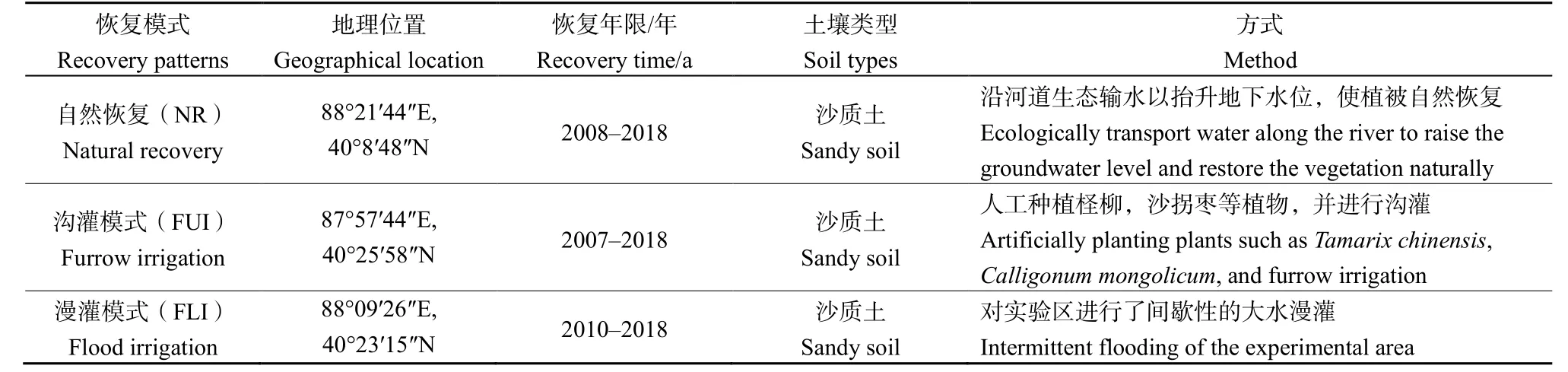

在塔里木河下游,依据植被恢复方式的不同设置了自然恢复、沟灌模式和漫灌模式3类不同恢复模式的样地。其中自然恢复样地5块,沟灌模式4块,漫灌模式4块。自然恢复模式主要通过每年一次的沿河道生态输水方式抬升地下水位,使得植被自然恢复;沟灌模式主要是通过人工补植,并在定植初期及之后的3年内沿补植沟分别在春、夏两季进行1次人工抚育灌溉,以促进植被恢复;漫灌模式主要是结合塔里木河下游生态输水,通过漫灌改善土壤理化性状,激发土壤种子库等方式以促进生态恢复。在生态恢复初期每年进行2-3次漫灌,之后每2-3年进行1次漫灌,每次漫灌样地内保持5-7 d的淹水状态,水层厚度2-5 cm,每次漫灌时间为10-15 d,每公顷漫灌水量约为6000 m3。样地具体情况如表1。

植被调查:自然恢复样地的调查时间为2008年和2018年,沟灌模式样地为2007年和2018年,漫灌模式样地为2010年和2018年,在每个年内的7月或8月(植被生长旺季节)进行植被调查。每个样方的大小为50 m×50 m,并将每个样方分成4个25 m×25 m的乔、灌木样方,测定每个样方中乔木、灌木的种类、数量、株高、冠幅 、胸径或基径、盖度等指标。由于自然恢复和沟灌恢复样地草本植物生长稀疏,对该样地的每一草本植物进行单独测量,而漫灌模式下草本植物的调查是在每个乔、灌木样方内以梅花形取样法布设1 m×1 m的草本样方进行草本植物种类、数目、盖度的调查,漫灌模式下的草本样方为27个。同时记录各个样地的经纬度、海拔、土壤类型等。

2.2 物种多样性的测定

物种多样性指标的测定参考马克平等(1994,1995)。

物种的重要值:

Patrick丰富度指数:

Margalef指数:

Shannon-Weiner多样性指数:

表1 样地信息 Table 1 Information of sampled plots

Simpson优势度指数:

Pielou均匀度指数:

Cody指数:

式中,RD为相对密度(Relative density);RC表示相对盖度(Relative coverage);RH表示相对高度(Relative height);S为物种数;N为所有植物的个体总数;g(H)是沿时间跨度增加的物种数目;I(H)为沿时间跨度减少的物种数目。Cody指数可以与空间尺度与时间尺度相结合,与时间尺度相结合得到的β值即为物种恢复速率(刘加珍等,2008)。

2.3 数据分析

运用Excel 2016对原数据进行处理;运用SPSS 20.0对数据进行统计分析,采用配对样本t检验、单因素方差分析,检验恢复前后及模式间各指标变化差异的显著性(α=0.05);运用SigmaPlot 12.5软件进行绘图。

3 结果与分析

3.1 不同恢复模式对群落物种组成和结构的影响

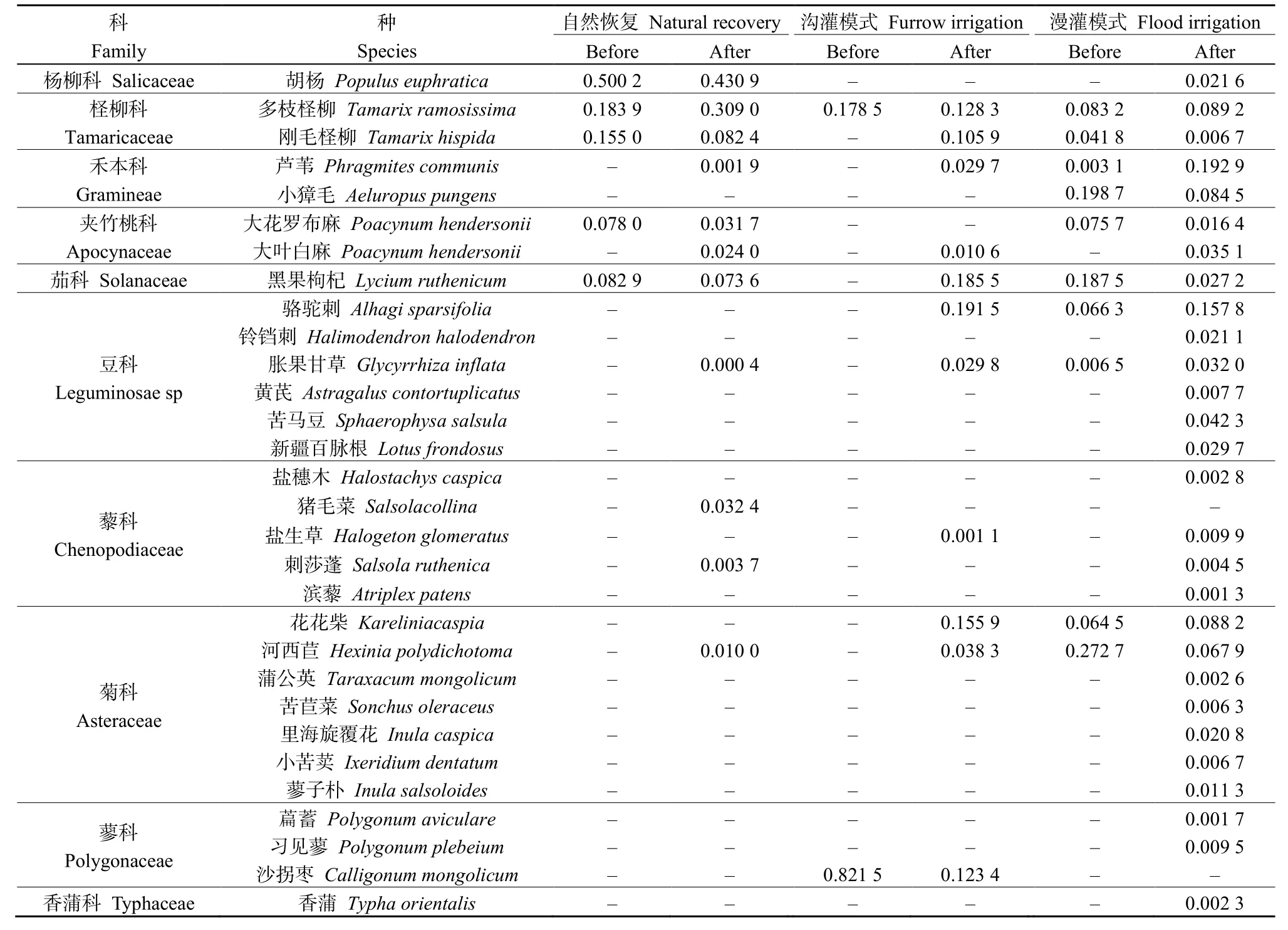

不同恢复模式前后优势种略有差异,在3种模式实施前天然植物共出现12种,分属8个科,实施后共出现30种,分属10个科(表2)。

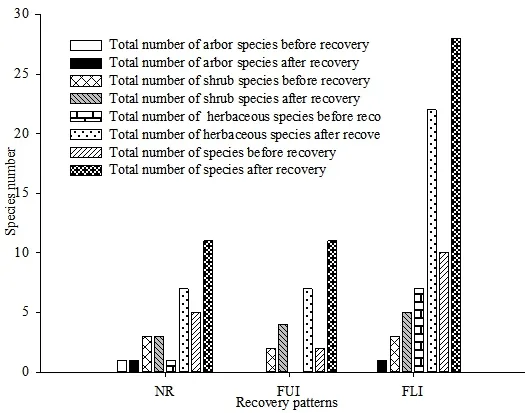

在自然恢复模式下物种数由5种增加至11种,且新增物种均为草本植物,但恢复前后重要值较高的物种均为胡杨、多枝柽柳和刚毛柽柳(表2)。这表明生态输水对植被的恢复起到了一定的作用,维持了原建群种在群落中的地位,同时促进了草本植物的生长。沟灌模式下物种数由2种增至11种(图1),其中新增灌木2种,草本7种,恢复后,骆驼刺、黑果枸杞、花花柴重要值较高,取代了多枝柽柳、沙拐枣在群落中的地位。漫灌措施实施后植物由10种增至28种(图1),其中新增乔木1种,灌木2种,草本15种,且芦苇、骆驼刺和小獐毛的重要值较高,取代了河西苣、黑果枸杞在群落中的地位(表2)。

表2 不同恢复模式前后物种组成及重要值 Table 2 Community composition and important values before and after difference patterns

图1 不同恢复模式前后物种数变化情况 Fig. 1 Variation of species number before and after different recovery patterns

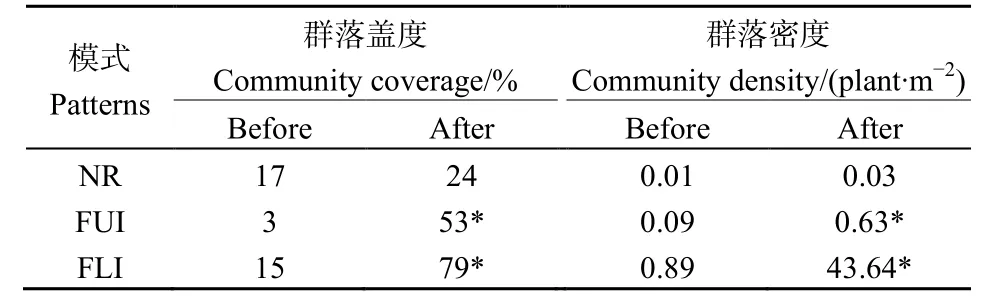

恢复后群落盖度和群落密度在3种模式下均有所增加,但在自然恢复下主要建群种胡杨和柽柳的盖度由16.75%增加到23.44%,但群落的盖度、密度增加并不显著(P>0.05)。在沟灌和漫灌模式下盖度、密度增加显著(P<0.05)(表3)。综合3种恢复模式群落盖度和密度的分析可知,面上给水(沟灌和漫灌)优于线性生态输水的恢复效果。

表3 恢复前后群落盖度、密度变化 Table 3 Changes of community cover density before and after recovery

3.2 不同恢复模式对物种多样性的影响

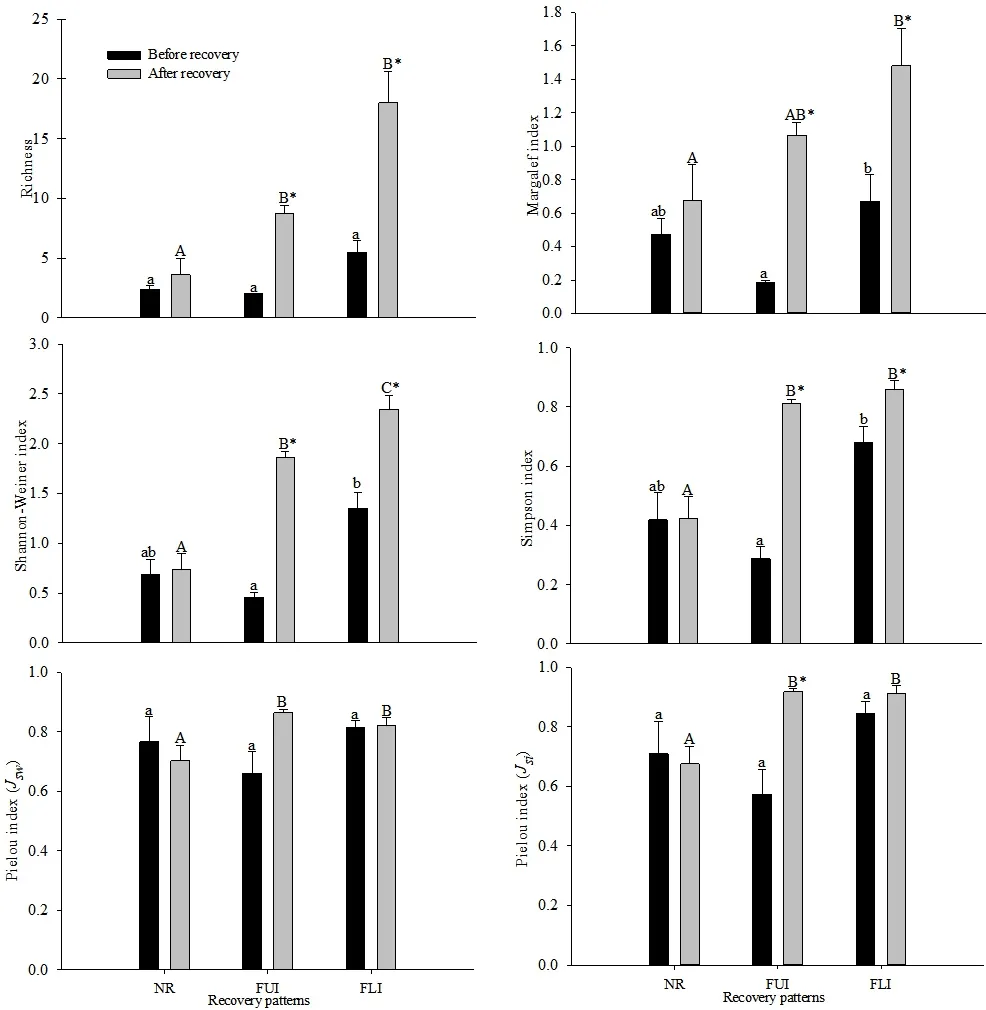

对比3种模式恢复前后多样性指数可知(图2),自然恢复下的丰富度指数、Margalef指数、Simpson指数、Shannon-Weiner指数分别由2.40、0.47、0.41、0.69增加到3.60、0.68、0.42、0.73,但增幅均不显著(P>0.05),而沟灌和漫灌模式下增幅显著(P<0.05)。对比恢复后各模式多样性指数发现,沟灌和漫灌模式下的丰富度指数、Shannon-Weiner指数、Simpson指数、Jsw指数、Jsi指数分别为8.75、1.86、0.81、0.86、0.92和18、2.34、0.86、0.82、0.91,且均显著高于自然恢复(P<0.05),而沟灌和漫灌之间多样性指数(除了Shannon-Weiner指数)无显著性差异(P>0.05)。这表明通过生态输水使植被自然恢复的模式虽然对物种恢复起到了一定的作用,但是效果并不显著,沟灌和漫灌模式对物种多样性的恢复更加有利。

对比恢复后同一生活型植物在不同模式间的多样性指数发现(图3),对于乔木,各指数在3种模式之间无显著差异(P>0.05);对于灌木,自然恢复、沟灌和漫灌模式下丰富度指数分别为1.40、5.25、14,且沟灌和漫灌模式显著高于自然恢复(P<0.05),同时沟灌模式的Shannon-Weiner指数为0.95,也显著高于漫灌模式和自然恢复(P<0.05);对于草本植物,漫灌模式下的丰富度指数、Shannon-Weiner指数和Jsw指数都显著高于沟灌模式和自然恢复(P<0.05),虽然沟灌模式的多样性指数都高于自然恢复,但其差异都不显著(P>0.05)(除Shannon-Weiner指数外)。

对比恢复后同一模式不同植物生活型间的多样性指数发现(图3),在自然恢复下,除灌木的Jsi指数显著高于乔木(P<0.05)外,其他指数在各植物生活型间均无显著差异(P>0.05);在沟灌模式下,灌木和草本植物的各多样性指数均显著高于乔木(P<0.05),而灌木与草本植物间无显著差异(P>0.05);在漫灌模式下,草本植物多项指数均显著高于灌木和乔木(P<0.05),且灌木也均显著高于乔木(P<0.05),但3种生活型间的Simpson指数却无显著差异(P>0.05)。

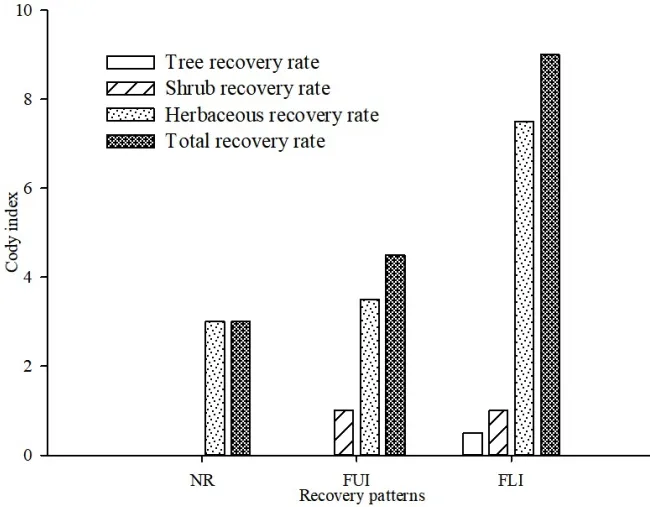

3.3 不同模式对物种恢复速率的影响

β多样性可以定义为沿着环境梯度的变化物种替代的程度,也称为物种周转速率、物种替代速率和生物变化速率(马克平等,1995)。在自然恢复模式下,只有草本植物种有所增加,乔木和灌木物种数均未增加,这说明此模式对新乔、灌木种的更新并未起到促进作用;沟灌模式下,只有灌木与草本物种数有所增加,乔木种没有增加;在漫灌模式下,乔木、灌木、草本植物物种数均增加,总体恢复速率较快。大水漫灌有利于土壤水分、养分条件的充分改善,对整体群落恢复而言表现出明显的优势。由图4可知,在自然恢复模式下,乔木和灌木并未恢复,草本植物的恢复速率为3;沟灌模式下乔木未恢复,灌木和草本的恢复速率分别为1和3.5;在漫灌模式下乔木、灌木和草本植物的恢复速率分别为0.5、1、7.5。不同生活型植物的恢复速率表现为草本>灌木>乔木,不同模式的恢复速率表现为漫灌模式>沟灌模式>自然恢复(图4),这表明在塔里木河下游生态恢复中,草本植物的恢复占据主导地位,水分因子依然是影响恢复速率的重要因素。

图2 不同恢复模式下物种多样性变化 Fig. 2 Species diversity changes under different recovery patterns

4 讨论

4.1 不同恢复模式下物种数量与结构变化

在本研究中,自然恢复下物种数量的增加体现在草本植物的增加,而乔灌木植物并未增加,但胡杨和柽柳依然居优势地位,这与(张丽华等,2006;徐俏等,2018)研究结果一致。退化生态系统的恢复应更加注重植物群落结构及物种选择,适宜的物种搭配能加快群落恢复的进程(陈颖等,2013)。沟灌措施实施后群落结构由单一的灌木层结构向灌木+草本层结构方向发展,另外,在塔里木河下游的英苏、喀尔达依等断面也发现分布着骆驼刺、黑果枸杞占据优势的大片天然植被。因此在塔里木河下游生态恢复中也可选用骆驼刺、黑果枸杞作为先锋植物。漫灌对群落稳定性的提高会起到一定的正向作用,同时漫灌能够最大限度地激活草本植物种子的萌发(张沛,2016)。本研究中,漫灌不仅使草本植物大量萌发,占据了优势地位,同时也改善了乔灌木的繁育环境,乔灌木物种数也有所增加,群落结构也由灌木+草本的双层结构向乔木+灌木+草本3层结构方向发展。

4.2 不同恢复模式下物种多样性的变化

图3 不同模式下乔灌草恢复后的多样性变化 Fig. 3 Diversity of trees, shrubs, and herbaceous plants in different patterns after restoration

图4 不同模式下的物种恢复速率 Fig. 4 Species recovery rate under different recovery patterns

生物多样性是生态系统保持稳定的基础,物种多样性的丧失会损害生态系统结构、功能、过程,提升物种多样性有利于生态系统平衡发展(Wang et al.,2004)。在严重荒漠化及干旱风沙等生态脆弱地区和严酷环境条件下,生态系统功能的维持强烈 地依赖于某些主要种群的作用(Walker,1992)。在生态输水后,塔里木河下游主要建群物种——胡杨和柽柳种群的盖度增加,表明生态输水对塔里木河下游生态系统功能的维持具有重要作用。生态输水后,经过近十年的自然恢复,虽然群落盖度有所增加,但由于此区域降水稀少,表层土壤含水量低,土壤养分贫瘠等限制因素,导致物种的多样性并未明显增加,植被的恢复不明显,这表明沿河道线性生态输水以抬升地下水位的这种自然恢复主要是对深根系木本植物的复壮过程,而不能促进植物的落种更新。

土壤是植物生长的重要物质基础,土壤条件的恢复可以改善植物的萌发、生根条件,从而影响物种多样性,并启动生态系统演替过程(刘洋等,2018;Patricia,2000)。从恢复前后样方分析结果可以看出,沟灌和漫灌后,物种的丰富度指数、Margalef指数、Simpson指数、Shannon-Weiner指数都明显上升(图2),这正是因为沟灌和漫灌模式改善了表层土壤的水分和盐分条件(周斌,2011),增加了土壤种子库的密度(李吉玫等,2009),从而使得更多物种发育和成功繁殖。群落盖度和物种多样性的增加意味着植被恢复的开始,物种多样性的提高同时可以表明物种定居的顺利进行,但这些变化都是在沟灌和漫灌模式下得到的(表3,图2),而生态输水的自然恢复却远没有取得这一效果。

恢复后,乔木的各多样性指数在3种模式之间无显著差异。这是由于在塔里木河下游,胡杨为是唯一的乔木树种(黄运梅等,2018),因此,此区域对乔木的恢复应着重于建群种胡杨数量、盖度的增加或胡杨种群的更新上,而不是乔木树种的增加和多样性的提升。就灌木而言,沟灌和漫灌都有利于其物种的增加,但是沟灌更有利于其多样性的增加。这一方面是由于沟灌模式可改善土壤理化性质,为物种的成功繁育和定居提供了基础条件(崔宁洁等,2014),另一方面是由于人工引入灌木种,进行适度干扰可为物种更新、入侵和维持高物种多样性创造更大的机遇(Connell,1978)。就草本而言,漫灌不仅带来了新的草本物种,而且增加了土壤种子库中草本种子的密度和比例(李吉玫等,2009),同时也满足了植物种子的萌发和幼苗定居的水分条件,一旦光热等条件适宜,种子便开始萌发,最终提升了草本物种的多样性。

4.3 不同模式下的恢复速率

水分因子是干早区生态过程的驱动力,是决定生态系统结构与功能的关键因子(李新荣等,2014;刘加珍等,2018)。在塔里木河下游,生境的水分条件对植物生长发育状况有着重要影响,并最终决定物种的恢复速率(刘加珍等,2008)。漫灌后的生境,水资源充足,土壤含水量增加(傅荩仪等,2013),不仅可完全满足灌草,而且可满足胡杨种子萌发和幼苗正常生长的水分需求(赵振勇等,2011),因此其具有最高的物种恢复速率。有研究表明,生态输水后,虽然河道两侧的地下水位得到了抬升(陈亚宁等,2004),但未改善表层土壤水分条件,因此物种的恢复速率较低。这也反映出塔里木河下游生态恢复中物种的恢复速率与恢复过程中土壤水分条件的改善程度密切相关。从不同生活型物种的速率来看,草本物种的恢复速率在3种模式下都是最高的,表明塔里木河下游物种的恢复以草本植物为主,乔木恢复相对滞后,群落演替仍然处于初级阶段。

5 结论

通过对3种不同恢复模式下塔里木河下游物种组成、结构和物种多样性的对比分析,发现生态输水(自然恢复模式)虽然对物种多样性的恢复影响不显著,但其对维持建群种在群落中的地位及生态系统功能起到了一定促进作用;沟灌和漫灌后植被恢复较快,物种多样性更高,面上给水恢复效果更佳。因此,建议在塔里木河下游进行植被恢复时,借助生态输水,并依据植被分布和生境条件在部分区域实施沟灌和漫灌措施,将沿河道线性输水和面上给水有效结合起来,以加速退化生态系统的恢复。