单季茭多茬模式不同育苗方法对夏茭孕茭及产量的影响

符长焕 郑春龙 翁丽青 李能辉 陈建明

单季茭双茬模式突破了单季茭1 a只能在下半年生产一季茭白的局限,该模式的关键技术促使单季茭在5~6月多生产一季茭白,又称夏茭;夏茭收后的6月底7月初经割除残留茎叶、强化肥水管理,通过茭白再生苗又在9月中下旬生产秋茭,即1 a二茬模式[1,2]。单季茭所生产的夏茭,仍保持着单季茭茭白的品质和茭形,具有表皮洁白光滑、肉质细嫩、微糯带甜、味道鲜美的特点,比其他双季茭生产的夏茭质优个大,深受市场青睐,经济效益十分看好[3,4]。

单季茭生产夏茭常规育苗技术为:当常规单季茭10月上旬采茭结束后,即刻选用采茭后的薹管进行秧田育苗或直接定植到大田。秧田育苗定植方法简称为育苗定植法,秧龄25 d左右,10月底 11月上旬定植到大田;薹管直接定植到大田间称为薹管定植法,没有秧田育苗期;这2种育苗方法都在翌年 5月下旬至6月底生产夏茭[1,2]。这2种常规育苗方法往往存在夏茭有效苗数不足、孕茭率偏低、产量不高等问题。

为了在育苗方法上进行创新和调整,增加单季茭夏茭的有效苗、突破孕茭率,从而提高茭白产量和效益,试验比较了新型育苗和2种常规育苗共3种育苗方法对单季茭夏茭有效苗生长、孕茭率及产量等方面的影响,以期明确最佳的育苗方法,为提高单季茭夏茭的有效苗、孕茭率、产量与经济效益提供理论和实践依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验于2017年3月至2018年6月在余姚市河姆渡镇罗江村罗家渡畈进行,试验田区域内设施、土质与肥力等基本情况相近。供试茭白品种为余姚八月茭,该品种常规栽培3月底栽种、9月中下旬采收一季茭白,每667 m2产量1200 kg左右。

1.2 试验设计

试验设3个处理,4次重复,共12个小区。每小区种植1块田,供试田块12块、面积8870 m2,区组随机排列[5]。每块试验田面积530~800 m2,产量按实际面积折合667 m2计算。

T1处理(育苗定植法,CK1):选用常规单季茭采茭结束后的薹管,剥去叶鞘横放,使其陷入专用秧田中的秧板,与泥面相平,每节茎芽朝向平面两侧,排放间距 3~5 cm,行距 15~20 cm,当秧龄 25 d左右时移植[1,2]。10 月 3~5 日育苗,10 月 29~31 日移栽,秧龄 24~28 d。

T2处理(薹管定植法,CK2):选用常规单季茭采茭结束后的薹管,取有3~5节(茎芽)的单茎,剥去叶鞘后45°角斜插,与原茎生长方向一致,约2/3入土定植。于10月3~5日定植。

T1、T2行株距一致,宽行 90 cm、窄行 70 cm,株距40 cm,每667 m2种植2080丛。

T3处理(大田留种法):常规单季茭收获后继续保持正常生长,次年春季的茎芽萌发直接作为种苗生产夏茭,但由于苗蘖过多需进行删苗与间苗,3月下旬4月初分2次删除丛与丛行内的全部苗蘖,呈现一个宽50 cm左右的无苗空弄,保留50 cm左右原行内的茎芽苗,每1 m2保留强壮茎芽苗35根左右产茭。3月 28~29日移栽,行距 100 cm,株距55 cm,每 667 m2栽种密度为1210丛。

1.3 栽培管理

由于定植时间相差较大,育苗定植法和薹管定植法的苗期(秧田期)按常规苗田(秧田)生长期管理,大田留种法前期按常规单季茭栽培管理,越冬期过后进入统一栽培管理。分别在3月10日、4月4日追肥2次,每 667 m2肥料用量为纯 N 15.3 kg、P2O512.1 kg、K2O 10.7 kg,N∶P∶K 为 1∶0.79∶0.70[6]。 在4月22~23日用3%阿维菌素乳油40 mL+50%多菌灵可湿性粉剂60 g加水45 kg防治二化螟,兼治胡麻斑病、锈病1次[7]。分别于4月2日、4月9日、4月16日根外喷施45%敌磺钠可湿性粉剂1.5 g/L及施必丰茭白专用营养液1.5 mL/L 3次,以促进茭白生长与孕茭[8,9]。

1.4 调查方法

3月10日分蘖苗产生前调查基本苗 (茎芽苗),每处理第一次采茭前1 d调查有效苗,采茭结束后即刻调查残留的未孕茭苗数。每处理调查4个点,每点定点 10丛(大田留种法定点5 m2)。当每处理第2批采茭时调查农艺性状,按实记录每小区的产茭时间、产量与销售价格[10]。

1.5 数据处理

试验数据采用Excel 2007软件进行处理,采用DPS软件进行方差分析,采用新复极差法(SSR)进行差异显著性检验[11]。孕茭率=(有效苗-未孕茭苗数)/有效苗×100%。

2 结果与分析

2.1 育苗方法对茭白基本苗和有效苗的影响

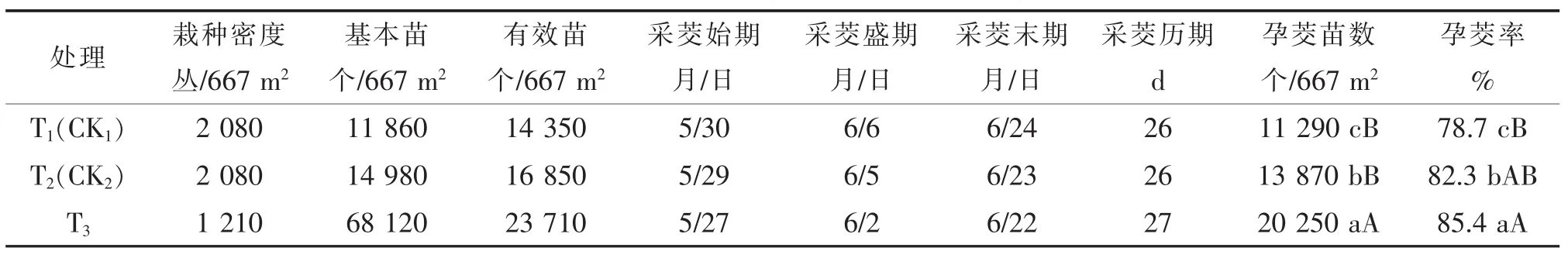

T3处理在上年3月下旬栽种,有将近1 a的生长时间,地下葡匐茎已相当发达,不但有丛内直立茎上的芽,还有地下葡匐茎上的芽所萌发形成的苗,数量十分庞大。从表1可以看出,3月10日T3处理基本苗数是T2处理的4.7倍、T1处理的5.7倍,后期通过2次删苗使有效苗保持在合理的区间,但有效苗仍是T2的1.41倍、T1的1.65倍。基本苗在田间的分布差异也很大,T3处理的苗抽生在老丛中、周围及行株距上,成“满天星”状,田间分布均衡、空间利用充分。而T2、T1的基本苗都是在丛内直立茎上纵向发生,抽生在老丛中及周围,成“簇生”状,空间疏密不均,尽管有效苗数不足,仍需删除因生长密集造成的瘦弱苗。T2处理与T1处理相比没有育苗定植的缓苗期,年内有效生长时间长而积累了较多的营养物质,基本苗、有效苗分别比T1处理增加26.3%、17.4%。

2.2 育苗方法对茭白产茭时期和孕茭的影响

基本苗后来成为有效苗的均衡分布生长,有利于充分利用前期温光资源,植株个体生长条件也相对优越,特别是前、中期叶面积系数较小时更为明显,加快了茭白的生长进程。并且基本苗田间均衡分布、基数大,保留的基本苗一般都可直接生长成为有效苗,而基本苗簇生、基数小,需要部分分蘖苗生长成为有效苗,但这样的有效苗往往没有足够的营养生长时间,难在6月底前孕茭,因此不能生产夏茭。从表1可以看出,T3处理茭白上市时间比对照处理提早2~3 d、采茭盛期提早3~4 d、采茭末期提早 1~2 d。 T3的孕茭苗数极显著高于 T2、T1,孕茭率极显著高于T1、显著高于T2。T2孕茭苗数、孕茭率显著高于T1。

2.3 育苗方法对茭白农艺性状的影响

有效苗多、群体大对茭白中后期的植株个体生

表1 育苗方法对茭白基本苗、有效苗及产茭时期、孕茭的影响

表2 育苗方法对茭白农艺性状、产量及效益的影响

长有一定的影响,同时产茭时间提前也减少了茭白营养物质的积聚。从表2可知,T3处理株高比T1、T2处理矮 7~9 cm,叶宽窄 0.1~0.2 cm;茭白个体相对要小,壳茭质量比对照处理减少17~18 g;茭白净茭长减少0.7 cm,净茭宽减少0.1 cm,但茭白个体大小仍在市场认可和居民喜欢的范围内,对营销价格影响不大;茭形都为梭形,肉色洁白,味鲜糯,各处理所产的茭白品质都较为优良。

2.4 育苗方法对茭白产量与效益的影响

决定单季茭夏茭产量的关键是有效苗数和孕茭率。2个对照处理年前生长期短都没有形成地下匍匐茎,只有直立茎上的芽萌发簇生形成苗蘖,造成有效苗严重不足,且部分分蘖苗进入有效苗的生长序列而降低了孕茭率,虽茭白个体增大但仍不能弥补有效苗数不足和孕茭率低所带来的低产。从表2可以看出,T3处理667 m2产量极显著高于对照处理,T2处理产量、产值极显著高于T1处理。

3 结论与讨论

本试验结果表明,利用常规单季茭收获后次年匍匐茎上的芽萌发直接作为夏茭种苗的育苗方法(T3),有效苗数充足,经2次删苗后每667 m2有效苗数控制在23710个的合理范围,比对照增加40.7%~65.2%;有效苗在田间呈均衡分布生长,充分利用了早春温光资源,加快了茭白的生长进程,使采茭时间比对照提早2~3 d、采茭盛期提早3~4 d、采茭末期提早1~2 d,并且抑制了分蘖苗成为有效苗的可能,对单季茭夏茭孕茭有利;孕茭苗数、孕茭率、产量和产值极显著高于对照(薹管定植育苗方法除外);每667 m2产量1891 kg、产值12291元,经济效益比对照增幅21.9%~70.4%;虽因群体大、产茭早,茭白个体变小,但仍在市民认可和喜欢的范围内,对销售价格影响不大。

对照薹管定植法和育苗定植法都可以增加繁种系数、扩大种植面积。但薹管定植法比育苗定植法减少了育苗移栽所需的缓苗期,相应增加了年内茭白有效生长时间而积累了更多的营养物质,增加基本苗26.3%、有效苗17.4%,显著提高了孕茭苗数、孕茭率,极显著提高了产量和效益;每667 m2产量1528 kg、产值10084元,经济效益增加39.8%。这2种育苗方法都需在常规单季茭采茭结束后进行,由于年内生长季节紧而短暂,在薹管(种茎)充足的情况下,尽量选择薹管定植法,并可减少秧田育苗这一环节。

单季茭生产的夏茭品质优良、市场潜力巨大,因此在生产实践中夏茭是决定单季茭多茬模式产量和效益的关键一季,而提高夏茭产量和效益的关键技术之一是育苗方法。在不需要考虑繁种和扩大种植面积的情况下宜选择大田留种育苗法,直接利用常规单季茭次年匍匐茎上的芽萌发作为种苗生产夏茭,不用重新耕种包括秧田育苗,并大幅度提高单季茭夏茭的有效苗、孕茭率和产量,创新了单季茭夏茭的育苗方法,值得单季茭种植区域借鉴与推广。