从《活着》谈电影与文学的融合及差异

◎林雨馨

(贵阳学院 贵州 贵阳 550002)

同文学、绘画、雕塑、音乐、戏剧、建筑等艺术相比,电影是一门年轻的艺术,却又与文学有千丝万缕的关系。这种关系产生的原因就是电影与文学都同属于叙事艺术的范畴,电影与文学(尤其是小说)都是在“讲故事storytelling”的过程中实现同观众和读者沟通的艺术形式。既然电影和文学同属于叙事艺术,那就都离不开时间、空间、人物和事件等要素,这些要素把电影与文学紧密结合在一起,以文学作品为基础对其进行电影改编成为电影创作中最常见的手段之一。

中国第五代导演的代表人物张艺谋曾说过:“我们研究中国当代电影,首先要研究中国当代文学。因为中国电影永远离不开文学这根拐杖。看中国电影繁荣与否,首先要看中国文学繁荣与否。中国有好电影,首先要感谢作家们的好小说为电影提供了再创造的可能性。”[1]文学作品改编成电影已经成为电影导演和编剧的惯用模式之一。在中国,运用这种模式最成功的导演就是张艺谋,张艺谋的早期电影《红高粱》《大红灯笼高高挂》《活着》等,让他在各大国际电影节上获奖无数,也让张艺谋正式成为享誉国际的中国导演[2]。《红高粱》改编自莫言的长篇小说《红高粱》,《大红灯笼高高挂》改编自苏童的中篇小说《妻妾成群》,《活着》改编自余华的长篇小说《活着》。

像《红高粱》《秋菊打官司》《大红灯笼高高挂》这些由小说改编而成的电影,对小说的时空设置、人物形象及故事脉络等并没有根本性的改变。但电影《活着》中基本的叙事氛围同原小说相比有较大的差异。

一、小说《活着》与电影《活着》

作为一部以“死亡”为主题的文学作品,余华的《活着》似乎并不是很适合改编成电影。导演考虑到电影的大众性特征,考虑到大部分观众的情绪,在电影中淡化了原著小说的“死亡”氛围,强调了人生中无处不在的“希望”。

余华的长篇小说《活着》发表于1993年,次年就被导演张艺谋改编成电影《活着》搬上大荧幕。电影《活着》于1994年第47届戛纳国际电影节上获得评委会大奖和最佳男演员等奖项,并在1995年第48届英国电影学院奖中荣获最佳外语片奖。

在韩国,《活着》被翻译成“人生인생”,在欧美国家被翻译为“LIFETIMES”。“人生인생”和“LIFETIMES”的翻译说明了小说和电影是在讲述主人公一生的经历,但这两种翻译都不能完整的表达这部作品真正的含义。“活着”就是不死,正因为不死,人才能面对生活的喜怒哀乐,才能感受到生命的沉重。每个人都有自己的人生,但“活着”才是人生最基本的信念,因为比起死亡,活着需要莫大的毅力和勇气,无论面对任何挫折、困难、甚至是屈辱,只要能活下去就是值得尊敬的。

小说和电影以中国内战和新中国成立后历次运动为背景,通过男主人公福贵一生的坎坷经历,反映了一代中国人跌宕起伏的命运。虽然小说和电影的故事脉络大致相同,但小说和电影的主题发生了根本上的改变。原著小说以“死亡”为主题,表达了生命的无常与坚强,电影则以“希望”为主题,强调生命无论经历怎样的痛苦和失望,都不应放弃对未来的希望。

二、死亡悲剧性的转换

小说的名字是《活着》,讲述的却是关于死亡的故事。小说中的死亡大部分都是由自身悲剧所造成的必然结果,而电影中各人物的死亡则转换成人物面对无常命运时的悲剧性,其中,最能体现这种悲剧性转换的是主人公福贵的儿子有庆和女儿凤霞。

小说中,有庆是在为县长夫人献血时被抽了过量的血,最后休克致死的。县长夫人因为难产,需要相同血型的血液,有庆为了积极表现,主动要求医生抽自己的血,抽血的医生也为了自己的政治表现,不顾有庆的身体状况,最后导致有庆休克而亡。

在20世纪50年代,县长在群众眼里是至高无上的政治人物。有庆这个孩子把能为县长夫人输血当作自己的光荣,放学后,有庆主动跑到医院为县长夫人献血,医院的医生们为了表达对县长的尊敬,不顾及有庆的身体,最后导致他的死亡。

虽然医生的行为直接导致了有庆的死亡,但一开始主动献血的却是有庆自己。有庆在学校接受的教育就是把政治人物当作英雄来膜拜,而这种崇拜带有一定的盲目性,本该放学回家的有庆主动跑到医院,这个行为让有庆自己把自己推向了死亡。有庆的死亡带有强烈的时代的悲剧性特征。

与小说不同是,电影将小说中有庆因时代造成的死亡悲剧转换成一场意外事故,让有庆的死亡变得更容易被观众理解和接受。

电影中没有明确出现有庆死亡的场景,而是在大家送回有庆尸体时,通过他人的叙述观众才得知有庆的死亡经过。电影把有庆的死亡时间背景放在了大炼钢铁时期,为庆祝锅炉炼出钢铁,有庆家向周围邻居送饺子,由于连夜送饺子,有庆整夜没有睡觉,第二天上学时,疲劳的有庆靠在墙边睡觉,倒车的区长撞翻了墙壁,掉下来的石块砸死了睡觉的有庆。

虽然电影中有庆的死亡同当时的历史时代依然有着密切的联系,但比起原著小说来说,其中的悲剧性被明显弱化了。由于有庆死亡悲剧性的转换,电影观众可以对有庆的死亡展开诸多的想象,例如,如果有庆第二天没有上学,他可能就不会死(困倦的有庆本来不想去学校,主人公福贵怕造成不好的影响,背着儿子到学校);如果有庆没有在那面墙角睡觉,他可能也不会死。正是由于可能出现的种种偶然,观众在面对有庆的死亡时,减轻了小说中有庆的死亡所带来的沉痛与悲哀。

小说中有庆的死亡是时代的悲剧,电影中则悄然转换了这种悲剧,让有庆的死亡更接近于一场偶发事件。电影中福贵女儿凤霞的死亡有更多的可能性,其死亡的悲剧性进一步被弱化了。福贵在解放前被抓去当兵的时候,女儿凤霞因为生了一场大病变成了聋哑人,经历了少年时的苦痛后,凤霞嫁给了同是残疾人的二喜,但不幸的是,凤霞因产后大出血,死在了产床上。

小说中凤霞大出血后,医生对她进行了积极的救治。作者通过小说中对医生救治场面的描写,想要告诉读者,凤霞的死亡与一切外在因素无关,而是她自身的悲剧宿命。小说中,宿命决定了凤霞这个人物最终的死亡结局。

小说仅用一段文字就叙述了凤霞的死因,而电影中则增添了大量的内容对凤霞的死亡进行补充和说明。电影中,凤霞的死亡与当时的时代背景紧密地联系在一起。“文革”时期的医院里只有一些实习生为病人进行治疗,而为凤霞施行接生手术的也是一些经验不足的学生。

就像电影中福贵说的那样,如果自己没有给教授吃那七个馒头,教授或许就能挽救凤霞的生命。电影的改编为剧中的主人公和观众们提供了诸多可能性,转换了凤霞从始至终的悲剧命运。小说中,凤霞这个人物只能面对宿命般的死亡,而电影中,凤霞虽然无法避免死亡的命运,但这个人物摆脱了小说中的悲剧宿命,充满更多的可能性。

电影弱化了有庆死亡的悲剧性,也为凤霞这个人物的命运设计了无数的可能性。原著小说强调了人类死亡的必然性,在疾病、饥饿和时代大环境面前,死亡是一种宿命;而在电影中,导演通过修改或增添部分情节,弱化了小说中人物死亡的悲剧性,舒缓了原著小说中令人窒息的死亡氛围。

三、隐藏在悲剧命运下的希望

真正的人生需要通过悲剧艺术来体现,在余华的小说中,活着就是对苦难的忍耐。正如余华在小说《活着》的韩国版序言中说的那样,“이 작품의원제 '살아간다는 것'은 매우 힘이 넘치는 말이다.그 힘은 절규나 공격에서 나오는 게 아니라 인내,즉 생명이 우리에게 부여한 책임과 현실이 우리에게준 행복과 고통, 무료함과 평범함을 견뎌내는 데서나온다。”①小说中,所有的苦难和不幸最后都压在了主人公福贵一个人身上。在经历了身边所有亲人的相继离世后,福贵选择继续忍耐命运带给他的沉重与苦难[3]。

主人公福贵用豁达的心态来面对命运给予的全部苦难,福贵的心态就是作者提到的“忍耐”。在命运的悲剧面前,人类没有办法和能力进行反抗和斗争,唯一能做到的就是忍耐。在作者心里,这种对命运的忍耐和承受是中国人最明显的特性之一,中国有很多描述这种特性的俗语,例如“好死不如赖活着”“蝼蚁尚且偷生”等。除非疾病,天灾等原因,否则中国人绝不会轻易选择结束自己的生命,就像小说中福贵对春生说的那样:“你千万别糊涂。死人都还想活过来,你一个大活人可不能去死。”②

小说通过沉重的死亡,来展现命运的悲剧和苦难。整部小说讲述了8个人的死亡,他们分别是福贵的父母、妻子、儿女、女婿、外孙和他最好的朋友春生。小说里福贵说“我是有时候想想伤心,有时候想想又很踏实,家里人全是我送的葬,全是我亲手埋的,到了有一天我腿一伸,也不用担心谁了。”③亲人和朋友离世后,只剩福贵独自一人在这世界上。

四、小说与电影的人物结局对照

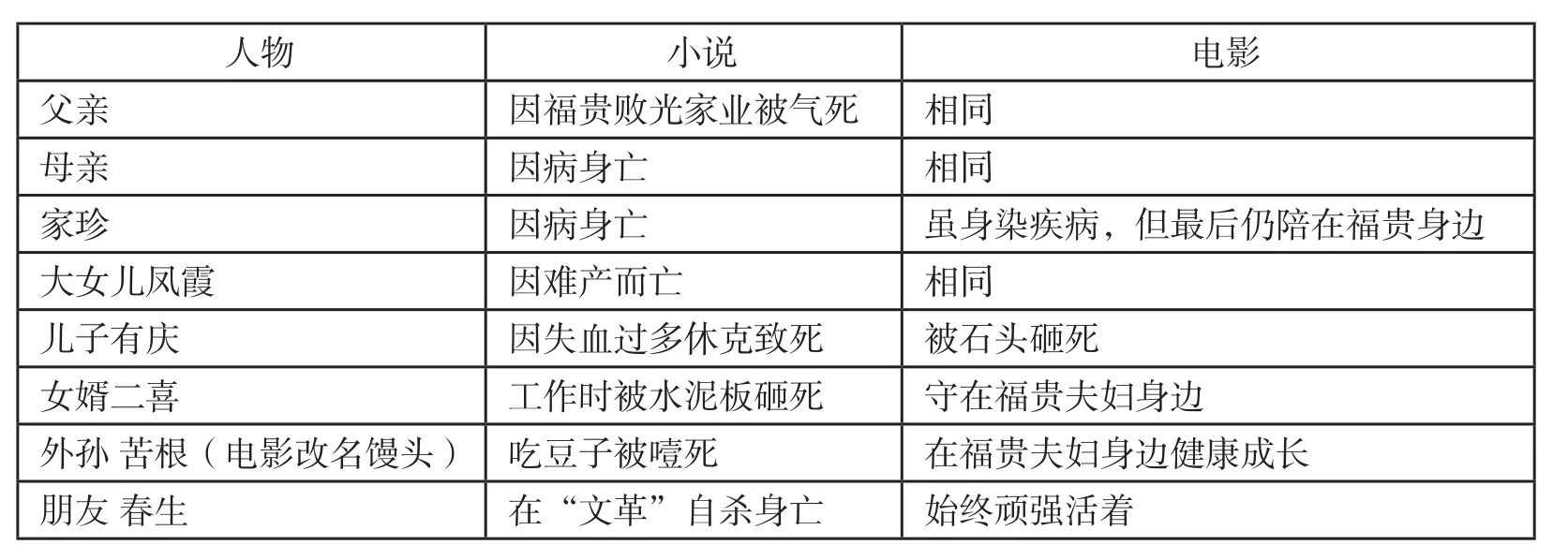

通过下表可以看出,与小说不同,电影给予主人公福贵更多活下去的理由和希望,让他的人生不再只有苦难。电影对小说内容的改编,改变了原小说中沉重的悲剧性风格,增添了对未来、对人生的期盼,满足了观众对电影的期待。

“从前,我们徐家的老祖宗不过是养了一只小鸡,鸡养大后变成了鹅,鹅养大了变成了羊,再把羊养大,羊就变成了牛。我们徐家就是这样发起来的。”④前面是福贵的父亲经常说的一句话。小说和电影中,福贵把这句话告诉给自己的外孙,看似荒诞的语言却包含了普通民众对未来的美好希望,但结合小说整体的氛围来看,这句话却包含了更多的讽刺和无奈。人们总是把最单纯、最美好的希望都寄托在未来,企盼能拥有安逸的生活。然而,残酷的命运不断打破人们对未来的一切美好幻想。生活的担子越来越沉,无法避免的悲剧使人们窒息在生命的苦难中,人们美好单纯的希望反而衬托了现实的悲剧和残酷。小说最后,福贵买了一头老牛,给老牛取了和自己一样的名字福贵。福贵每天带着牛到地里干农活,干活结束后就回家,福贵只是在周而复始的日子里独自等待自己的死亡。

小说末尾,福贵活着好像只是为了等待自己死亡的到来。福贵的身体虽然没有死,但他心中却是在殷切地盼望,等待自己的死亡,因为自己只有死后才能重新回到亲人身边,才能和他们葬在一起。小说的主题是通过沉痛的死亡来表达人们对于生活和命运的忍耐,电影则在小说的基础上增添了人们对未来的幻想和期待。

从电影的结尾部分可以看出,福贵一家人即使在遭受了一连串残酷的打击之后,仍然对未来充满信心和希望。福贵夫妇经受了作为父母最难以忍受的折磨——“白发人送黑发人”,但从唯一的外孙身上还是找到了活着的理由和期待。福贵的妻子家珍虽然身患重病,但仍然坚持每年同丈夫一起为儿女扫墓。父母早亡的女婿二喜在失去妻子凤霞后把福贵夫妇当成自己的亲生父母一样侍奉,凤霞留下的唯一的儿子不仅承载了福贵夫妇的希望,也承载了自己的希望。

小说里的福贵活着,但却一直在期盼和等待死亡的来临,因为他的生活早已失去了未来和希望;电影中的福贵活着,不仅活着,还要和妻子、女婿和外孙子一起有滋有味地活着。电影最后用唢呐吹出的凄凉音乐配合福贵一家温馨的画面,既总结了命运给予这一家人的苦难,也透露出残酷生活里仍然存在希望与未来。

小说与电影的人物结局对照表

五、结语

余华用死亡叙述了一家人的悲剧性命运,在宿命般的悲剧面前,书中的人物没有丝毫反抗的能力,所有人不得不按照命运的剧本演绎自己的悲剧人生。小说改编成电影后,电影弱化了小说中人物的悲剧性,让人物的人生拥有诸多可能性。比起原著小说人物的悲剧宿命,电影的处理方式更容易让观众与剧中人物产生共鸣,正是因为转换了人物命运的悲剧性特征,电影才能自然的改写小说人物的命运。电影最后相对温情的结尾给以主人公福贵活下去的理由和希望,这也是与小说《活着》相比,电影《活着》更容易被观众接受的原因之一。

人生的终点是人人无法避免的死亡,但在某些特殊情况下,人生还没有走到“终点”,“死亡”就已悄然而至,“死亡”来得如此突然,让人措手不及却又无可奈何。人类对自己命运的无奈与承受是原小说所要表达的主题,而赞扬人类在面对自身命运时所产生的能量与希望,则是电影《活着》所要表达的主题。虽然电影的主要情节、人物性格特征和时代背景等要素与原著相差不大,但叙事主题的改变使电影和小说存在不可调和的差异,使电影与原著发生了一定背离。

【注释】

①翻译:这本书的原名“活着”是一个充满力量的语言。这种力量并非来自于呐喊或是攻击,而是来自于忍耐,忍受生命赋予我们的责任,忍受现实赐予我们的幸福和痛苦,无聊和平庸。

②出自余华《活着》,作家出版社2012年第156页。③出自余华《活着》,作家出版社2012年第180页。④出自余华《活着》,作家出版社2012年第28页。