不可见者的凝视

——《格尔尼卡》中的一只眼睛

张颖 尉光吉

(南京大学艺术学院,江苏 南京,210093)

毕加索的名作《格尔尼卡》中有一只眼睛(图1),它很少为研究者所论及。这只眼睛之所以值得关注,有以下几个理由:

第一,这只眼睛的位置和形态都很特殊。它位于《格尔尼卡》三角构图的顶点位置,将其放在这一关键位置,显然是要凸显它。同时,不同于画面上其它几只眼睛,它的特殊之处在于只有单只的眼睛,却无眼睛所在的面孔。与画面上几个人像的眼睛相比,这只眼睛没有所属,不知是谁的眼睛,这给它增加了一定的抽象性。

第二,《格尔尼卡》这幅立体主义绘画在抽象化的同时保留了一定的可辨性。对于其中的一些形象,如公牛、马、哭泣的妇女等,毕加索自己曾指出其意义。据他的自述,公牛寓意残暴和黑暗,马代表痛苦的人民。后世研究者对这幅画进行的图像学或符号学解读,大多基于此。可以说,作者意图已明示这些形象可阐释的空间并不大。与之相比,毕加索未曾言及画面上其它的意涵,也不甚为研究者所注意的元素,倒是具有更丰富的阐释可能性。画面三角构图顶点处的这只眼睛,正是这样一个值得阐释的对象。

笔者将以《格尔尼卡》中这只眼睛为例,借助罗兰·巴特的“刺点”概念和拉康关于“凝视”的理论,对其进行深层解读,并试图探索一种新的观看之道。

一、眼睛作为“刺点”

虽然这只眼睛值得玩味,但要说它是这幅画的“画眼”,或者说画龙点睛之笔,可能会显得过头。事实上,它说关键却不那么关键,说起眼却并不那么起眼。不过至少有一点可以确定,它于细微之处有奥义。

罗兰·巴特的“刺点”概念较为贴合这只眼睛的情况。当然首先需要澄清的一点是,“刺点”尽管是巴特在论摄影时提出的核心概念,但是巴特从未明确将其使用范围限于摄影,而且刺点的具体意涵,也并不涉及为摄影所独有的排他性特征,而是触及众多视觉艺术共有的一些特性。有研究学者认为,“刺点”可以与不同的媒介联系起来。[1]所以,不妨将“刺点”这一术语用在绘画作品的阐释上。

罗兰·巴特在《明室》里对“刺点”(punctum)主要有这些解释:刺点是“吸引我或伤害我的细节”,能够“穿透、刺激和留下斑痕”。[2]64刺点(punctum)与“studium”对立,“studium”的寓意最终可以破解,而“punctum”则不然。[2]82“某些细节可以‘刺痛’我。如果不能,那大概是因为那些细节是摄影师故意安排在那里的。”[2]76总结巴特的说法,刺点至少有以下几个特征:第一,它是细节性的;第二,它带来的不是愉悦,而是一种刺痛,对人有刺激作用;第三,对于刺点的经验必定是高度主观性的。就像迈克尔·弗莱德(Michael Fried)所言,刺点意味着观者反应与创作者意图迥然不同。[3]也就是说,对于这一细节的刺痛性感受,意味着观者捕捉到了图像的“意外之旨”,创作者与观看者本应达成的默契被打破。在没有作者意图等作为参照时,对于刺点的感知必定言人人殊。正如维克托·伯金(Victor Burgin)的看法,在同一幅摄影中,每个人可能找到不同的刺点。[4]正是由于对刺点的感知高度依赖于主体本身,所以,刺点大多为微不足道的细节,如巴特自己举的例子,孩童的烂牙、街头音乐家的脚下,这些在其他人的解读中,很可能不会有巴特所捕捉到的这种深意。它们会刺痛巴特,但不大会可能刺痛另一个气质、学识、思考方式不同的观者。

这再一次印证了,刺点往往是那些边缘性的元素,而非一上来就能抓住所有人的画龙点睛之笔。这只眼睛正是如此,毕加索没有专门解释过画这只眼睛的意图何在,几乎所有的研究者也都对它轻轻带过。它没有刺痛别人,却刺痛了笔者。那么,为什么被这只眼睛刺痛?巴特在其著述中并没有说明为什么刺点会刺痛他。笔者试图在此给出一种解释:因为通过刺点,原本不可见的得以可见,或者说,原本不可再现的得以再现,是这些让观者感到刺痛。

二、再现不可见者

可见与不可见者的区分,至少有希腊和希伯来两个源头。其一是古希腊哲学,柏拉图的理念论认为可见者为幻象,而不可见的理念才为真。但是可见的图像再现了不可见的理念。这一直延续到拉康对于现实(reality)和实在界(the Real)的区分,实在界作为绝对的真实之物是不可见的。其二是希伯来宗教,基督教中有所谓“偶像禁令”,要维持圣像的不可见性,而只能以十字架、圣伤等媒介,来标示出最高神圣者的存在。对于形象的禁止导向一种道德律令,这在康德那里得到改造。“想象力虽然超出感性之外找不到它可以依凭的任何东西,它却恰好也是通过对它的界限的这种取消而发现自己是无限制的;所以这种抽象就是无限的东西的一种表现。”[5]在感性形式的取消之中,一种超越性的崇高感产生了。康德的阐释被后现代理论家利奥塔进一步发挥,利奥塔认为抽象绘画“致力于通过表现可见的东西来暗示不可见的东西”[6],致力于展示“可见中的不可见”[7]。先锋绘画取消了带来审美愉悦的形式,以抵制再现的暴力。

图1 毕加索 《格尔尼卡》 1937年 马德里国家索菲亚王妃美术馆藏

那么,在利奥塔的修辞里,所谓不可再现物是否有所指?西谚有云:“太阳和死亡皆不可直视”,不可直视就意味着一种禁忌。在西方传统中,带来创伤性记忆和精神恐怖的死亡、灾难性的屠杀、令人高度震惊的暴力,是没有办法被直接呈现的,只能以不同于传统再现的手法另辟蹊径地展现出来,这种不可见者的崇高感,往往伴随着至上的恐惧和绝对的忧郁。

如果将崇高美学与巴特的刺点理论联系起来,可以这样解释,刺点之所以能对不同观者产生刺痛,是因为它如泄露天机般暗示了原本不可见的恐惧,不同程度地勾起了死亡以及其它创伤性记忆。事实上,在巴特的理论里,刺点本来就蕴含着死亡的意味:“照片的静止不动似乎是两种概念——真实与鲜活——之间不合常情地混淆起来的结果:在证明那个物体真实的同时,这种混淆的概念偷偷摸摸地引诱人相信,那个物体是活的,就因为有这样一个使我们为真实赋予了绝对高级、如同永恒的时值的圈套;但是,通过把真实转移到过去(‘这个存在过’)的办法,它又暗示那个物体已经死了。”[2]124巴特对于自己母亲的照片尤其敏感,因为这些照片意味着母亲曾经存在,却永远离他而去,留下难以弥补的遗憾,成为哀悼和伤感的寄托。因此,尽管在不同的人那里,刺点为何令人刺痛,有着不同的解释,但有一点是共同的,刺点关于死亡。

三、不可见者的凝视

仍有一个问题未解决:如果与死亡相关的话,那么似乎不光眼睛这一个符号具有这样的意味,以上讨论适用于画面上其它元素,不仅限于这只眼睛。那么,为什么刺痛观者的是《格尔尼卡》上的这只眼睛,而非其它?这只眼睛背后究竟有怎样的玄机?

如果将画上的眼睛视为一个符号,那么就必须关注符号所处的符号系统,因为符号是在与周围符号的相互关系中实现意指作用的。这只眼睛所处的符号系统,是一个由诸多破碎的、扭曲变形的图案所构成的图像,整体气氛黑暗阴沉。关于这只眼睛与其它符号的关系,主要有以下几点值得注意:第一,这只眼睛在位置上与图像的主体部分处于一种疏离的状态,眼睛与其它扭曲成一团的图案保持一定距离,而那些图案大多较为具体,依稀可以辨识出它们所代表之物;第二,前文已提及这只眼睛位于三角形构图的顶点,处于俯视整个画面的位置。毕加索这样构图,就凸显和强调出了这只眼睛不同于其它符号之处:这是一个关键性的符号,而且它与位于画面主体的符号不同,不指代具体的事物,而是指抽象概念。

值得注意的是,位于画面三角构图顶点上的这只眼睛,只有眼睛而没有面孔,这意味着它的所属是不确定的。谁的眼睛?谁在看?都是未知。这就意味着,画中的这只眼睛不再是具体的眼睛(可以与画面上哭泣女人的眼睛对比),而是高度抽象化的眼睛,它与具体生活的联系被抹去,从而具有高度的概括性,寓意着一种普遍境况。也就是说,这只眼睛表征的不是具体的“看”,而是抽象的“看”本身。这只眼睛不仅被看,而且在看。当观者看到这只眼睛时,也意味着观者在被眼睛处的目光所看。用一个术语来说,这只眼睛的“看”,是一种“凝视”。它是被观者凝视的眼睛,也是画面中反身凝视观者的眼睛。

关于“凝视”的理论,至少可以追溯到萨特。《存在与虚无》中有一个著名的段落,萨特描绘了这样一个场景,一个人趴在酒店房门的锁孔上向内窥视,此时突然走廊响起脚步声,窥视者意识到自己被发现了,但是又不知道是谁发现了他,一时间他由窥视者变成了被看的对象,由此引发了复杂的心理感受。这个例子启发了拉康的进一步阐释。据拉康所述,他的灵感来自于一次出海的经历。一个漂浮在海面上的沙丁鱼罐头在阳光下闪烁。一位渔民指着罐头对拉康说,你看见那个罐头了吗?它可看不见你![8]罐头被看却看不见谁在看它,这非常近似于萨特所描绘的窥视者不知道谁在看他的场景。当我在看客体时,客体已经在凝视我,而且从我无法看到的视点来看。拉康凝视理论的另一个思想资源是梅洛-庞蒂(Merleau-Ponty),在译著《可见的与不可见的》中,梅洛-庞蒂认为有一种不可见的凝视先行存在:“在这些目光后面的某处,在这些动作后面的某处,或毋宁在它们面前的某处,或者更是在其周围,不知从什么样的空间双重背景开始,另一个私人世界透过我的世界之薄纱而隐约可见。……此时,我的世界是一个他者所使用的工具,是被引入到我的生活中的一般生活的一个维度。”[9]主体在观看的同时也在为他者所注视,凝视行为本身就确证了这种关系。

对此拉康有一段很经典的论述:

我在某人的凝视下觉察到自己的存在,而我甚至都没有看到,也无法分辨那人的眼睛。完全可能的一点就是向我指示某个东西,即那里有他人存在。这扇窗户,如果它比较暗,如果我有理由认为它的背后有人,那它直接地就是一种凝视。从这个凝视存在的那一刻起,我已经是某个他人,因为我觉察到自己正在成为他人凝视的对象。[10]

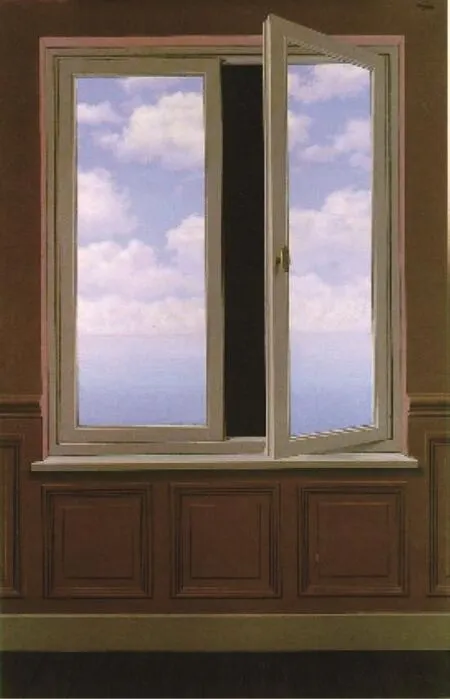

如图2比利时超现实主义画家马格利特作品《正在看的窗户》所示,正好可以用作拉康的这段论述。画中央窗户开着,这暗示着窗户后面有人在看,但是一片黑暗,我们不知道黑暗中谁在看,只知道自己在被看。此时意味着观者成为了被凝视的对象。

图2 马格利特 《正在看的窗户》 1963年梅尼尔收藏博物馆藏

齐泽克对此有一段更为明晰的解读:

凝视乃客体(画面)上的一个点位,正在观看的主体从那里被凝视。也就是说,我观看客体,客体也在凝视我。凝视绝不是主体及其视觉的自我呈现的保证,相反,它是画面上的某个斑点、污点、如此斑点、污点会破坏画面的清晰度,在我与画面之间开辟无法弥平的鸿沟。这样,画面透过某个点位凝视我,我却永远看不到那个点位。[11]

用齐泽克的话讲,《格尔尼卡》上的这只眼睛就是画面上的“斑点、污点”,透过这一点,观者在看的同时也被凝视。那么,这双正在凝视的眼睛究竟是谁的眼睛?在这种我们“不知道在被谁看”的情况下,鉴于观看者不为我们所见,完全可以说,我们是在被不可见者所凝视,这一不可见者可以理解为拉康的“实在界”(the Real),是最高的禁忌。它通过那双眼睛流露出踪迹,以这一刺点来刺痛我们。“凝视是来自外界的‘客体’。凝视着(我们)并非幸事。它是邪恶之眼。”[12]

鉴于《格尔尼卡》中的这只眼睛不知是谁的眼睛,观者不知眼睛背后是谁在看,只知道它透露出有人在看。鉴于这只眼睛的抽象性,对于其背后的不可见者,也不应做具体的理解,而应该将其理解为普遍意义上的:死亡、命运、创伤、悲怆。这只眼睛代表了死神的凝视,见证了不可再现的大屠杀,它引我们去想象画面那端不可见的死亡,是怎样一个更恐怖的场景?

“邪恶之眼”意味着来自不可见者的凝视,这种解读不仅适用于《格尔尼卡》,还可以用于其它图像中的眼睛。限于篇幅所限,笔者举两个例子,其一来自于古典图像,其二来自于流行文化中的图像。尽管制像的语境和意义运作的机制大相径庭,但是“眼睛”这一符号所传达的意蕴却有诸多相似之处,图像上的眼睛皆可以视作凝视的窗口。

图3 提香 《狄安娜与阿克特翁》及箭头处刺点方向1559年 英国国家美术馆藏

如图3提香的名画《狄安娜与阿克特翁》中,鹿的眼睛同样是代表着不可见者的凝视的刺点。这幅画取材于一个神话故事,无辜的年轻猎人阿克特翁闯入了女神们的洗浴之所,受到惩罚,被狩猎女神狄安娜变成一只鹿。提香的画描绘的正是阿克特翁掀开帘幕,撞见女神洗浴的那一瞬间。这幅画令人玩味之处在于,阿克特翁的视线没有指向画面中最为突出的女神形象,也没有指向右侧的狄安娜。按照常理,狄安娜惊恐与震怒的目光与阿克特翁视线相交的那一瞬应是莱辛所谓“富有包孕力的一瞬”,但是提香的构图并未落入窠臼,他让阿克特翁的视线指向背景处的一只鹿头。如果从阿克特翁的双眼出发画一条线的话,可以发现视线正好对准的是鹿的双眼。也就是说,阿克特翁看向的正是这只被制成标本的鹿,而鹿在被看的同时,也同样在“凝视”阿克特翁。联想到阿克特翁最后被变成鹿的命运,提香的这一设计绝非偶然。可以说,阿克特翁在揭开帘子那一刹那,看到的是自己即将变成鹿的命运。阿克特翁处于一种看与被看的双重关系之中,凝视他的不仅仅是具体的鹿,更是鹿所表征的那一抽象的、绝对的不可见者——命运。鹿的凝视超越了表面意义,象征着来自命运的凝视。画面上的阿克特翁在看鹿,但是画面后不可见的神秘命运也在透过鹿的眼睛凝视着阿克特翁,这意味深长的一瞥确认了命运的无常。

希区柯克的恐怖电影也同样会借助眼睛来渲染一种令人窒息的死亡气氛。在多部电影中,希区柯克呈现命案现场的手法都如出一辙,受害者往往“死不瞑目”,镜头往往会给受害者的眼睛一个意味深长的特写。受害者留给世界的眼神既是有内容的,又是空洞的。“有内容”是因为凶手的面容曾经停留在受害者眼睛的视网膜上,并随着受害者的死亡定格在这一刻;“空洞”是因为,尽管受害者的眼神在向我们诉说着什么,但我们却无从确定它到底在诉说什么,透过死者放大的瞳孔,我们看到的除了黑暗,并无其它。这黑暗中隐藏着关于死亡的恐惧,然而恐惧的对象为何,却无从确证。我们透过镜头能感受到受害者在看着这个世界,此时我们处在一种凝视关系之中。凝视我们的并不是死者,而是死者眼睛后面的黑暗,一种不可见但绝对存在的真实。希区柯克还设计了另一个场景:受害者死在浴缸里,血顺着下水道口流向看不见的地方。镜头意味深长地对准了血水不断流入的下水道口,它与受害者的瞳孔一样,背后都是无尽的黑暗。甚至在电影画面上,下水道口的形状非常类似受害者的眼瞳。可以说,下水道口和受害者的眼睛都是死亡的刺点。这一刺点提示观者处于被凝视的状态,这凝视来自不可见的死神。希区柯克正是通过这一刺点,将不可再现的死亡恐怖再现出来。

凝视蕴含着一种视觉机制,将不可见化为可见,将可见化为可理解。“看”既是一种感觉,更是一种认知方式、一种超越在场的表象,以抵达不在场、不可见的真实尝试。在此意义上,世界通过图像被把握。

四、结论

作为“刺点”的眼睛,因为呈现出不可见者的凝视,而刺痛了观者。这种观看方式隐含着图像本体论的重塑——图像不再是图像,而是一种“屏幕”。当凝视发生时,就意味着要有看与被看的两道目光交错,目光交错处是为屏幕。据诺曼·布列逊的说法,我们看到的不仅仅是光,而且是可理解的形式:光线被某个视网膜——一个意义之网——捕获。[13]对于布列逊来说,视觉分析的对象是一张意义之网、一个充满符号的屏幕。这块屏幕源于目光的交错,同样也是福柯意义上权力关系的交织。“凝视的概念描述了一种与眼睛和视觉有关的权力形式。当我们凝视某人或某事时,我们并不是简单地‘在看’。它同时也是在探查和控制。”[14]因此,作为屏幕的图像映射的绝不仅仅是来自不可见者的凝视,更有凝视背后的权力关系,以及相关的意义生成机制,留待在具体的社会文化语境中探索。