视疲劳患者近视力受损的发生率及影响因素

王志玲,魏莹莹,贾杨雪,周恩亮,张 勇,柯根杰,顾永昊

0引言

视疲劳是指由于各种原因使得人眼视物时超过其视觉功能所能承载的负荷,导致用眼后出现视觉障碍、眼部不适或伴有全身症状等以致不能正常进行视作业的一组症候群。患者的临床症状多表现为近距离工作不能持久、眼及眼眶周围疼痛不适等[1]。而在目前临床工作中,视力的评估多以远视力和矫正视力为主,近视力较少涉及。近视力受损(near vision impairment,NVI)是指正视眼或屈光不正眼足矫时,双眼近视力≤0.5[2]。现代社会从事近距离用眼工作的人越来越多,视疲劳患者逐年增多且相当数量的患者主诉伴有近距离视物模糊,但相关报道较少。本研究以门诊视疲劳患者作为研究对象,统计一般资料,并对近视力、屈光状态、调节能力等相关眼动参数进行测量,旨在评估近视力受损在视疲劳患者中的发生率及其可能的影响因素,现报告如下。

1对象和方法

1.1对象连续收集2017-05/2018-05在安徽省立医院眼科就诊并诊断为视疲劳的患者51例102眼,年龄18~66(46.09±11.92)岁,其中男14例,女37例。诊断标准:依据2014年视疲劳诊疗专家共识提出的视疲劳诊断标准:(1)对视力的影响:视物模糊(暂时性)、不耐久视;(2)眼部表现:出现干涩、烧灼感、发痒、胀痛、流泪症状;(3)全身症状:失眠、头晕、头痛、记忆力减退。参照江臻颖等[3]研究,具备(1)(2)条症状中的3/5即可诊断为视疲劳。纳入标准:(1)符合2014年视疲劳诊疗专家共识提出的视疲劳诊断标准的患者;(2)无角膜屈光手术史或ICL植入史;(3)无角膜接触镜配戴史;(4)无眼表相关疾病如结膜炎、角膜炎等。排除标准[4]:(1)最佳矫正远视力≤0.8;(2)患有白内障等屈光间质混浊、眼底疾病的患者;(3)既往眼部外伤病史或白内障等手术史者;(4)眼局部用药者;(5)患有严重基础疾病者。本研究已获得医院伦理委员会的批准,所有患者均知情同意并自愿签署知情同意书。

1.2方法

1.2.1一般资料收集并记录所有患者的性别、年龄、受教育程度、视疲劳病程、工作情况、每日手机、电脑、电视等电子设备使用时间、户外运动时间、睡眠时间等。

1.2.2眼部检查所有患者均行常规眼部检查、规范的主觉验光和双眼眼动参数的检测。常规眼部检查包括视力(双眼裸眼远/近视力、日常远/近视力、矫正远/近视力),裂隙灯显微镜检查眼前段,眼底镜检查眼底,非接触眼压计测量眼压,荧光素钠染色测量泪膜破裂时间(breaking up time,BUT)等。采用±2.00D flliper反转拍检查双眼调节灵敏度,使用综合验光仪检查双眼调节幅度、调节状态、AC/A值、负/正相对调节(negative relative accommodation/positive relative accommodation,NRA/PRA)、集合近点、远近距离水平聚散力(BI/BO)和水平聚散幅度(6m,40cm)。

近视力受损评定标准:裸眼近视力≤0.5定义为裸眼近视力损伤;未配镜者及配镜者但不经常使用者的裸眼近视力和配镜且常配戴者的矫正近视力定义为日常生活近视力,日常生活近视力≤0.5,则为日常生活近视力损伤;最佳矫正近视力≤0.5,定义为最佳矫正近视力损伤。

1.2.3视疲劳评分问卷调查参照江臻颖等[3]提出的视疲劳主觉症状进行视疲劳评分问卷调查,包括不能久视、暂时性视物模糊、眼部干涩、灼烧感、发痒、胀痛、流泪、头痛头晕、记忆力减退、失眠共10项症状。评分标准:0分:无症状;1分:偶尔(≤3次/wk),休息后缓解,与用眼多少相关;2~4分:介于1~5分之间,根据患者自身情况评估;5分:经常,与用眼多少无明显相关,影响生活及工作质量;6~8分:介于5~9分之间,根据患者自身情况评估;9分:持续,与用眼不相关,严重影响生活及工作质量。所有患者经由两位副主任医师进行评分,填写并回收问卷,仔细检查问卷是否存在漏填或错填。

1.2.4视近视功能评价量表调查使用《视近视功能问题表》[5]评估视近视功能,内容包括3个部分:(1)视近功能整体评价(VFQ1);(2)视近工作的困难程度(VFQ2~VFQ9);(3)视近工作的受限程度及社交障碍评估(VFQ10~VFQ12),共12个问题。所有患者经由同一位调查员进行面对面询问,填写并回收问卷,仔细检查问卷的每个条目是否存在漏填或错填。每个条目均具有5个选项,即“没有困难”、“轻度困难”、“中度困难”、“严重困难”、“无法完成”,分别记为100、80、60、40、20分。

2结果

2.1近视力受损情况及分组本研究纳入的51例视疲劳患者中裸眼近视力受损者27例(53%),日常生活近视力受损者24例(47%),无最佳矫正近视力受损者。根据日常生活近视力是否受损将患者分为日常近视力受损组和无近视力受损组,两组患者的一般资料见表1。日常近视力受损组患者年龄显著高于无近视力受损组,以45岁为划分界线,日常近视力受损组中≥45岁的患者比例显著高于无近视力受损组,且视疲劳病程较无近视力受损组更长,差异均有统计学意义(P<0.01)。此外,两组患者工作情况和每日手机、电脑、电视使用时间差异均有统计学意义(P<0.01),日常近视力受损组患者以退休者居多。

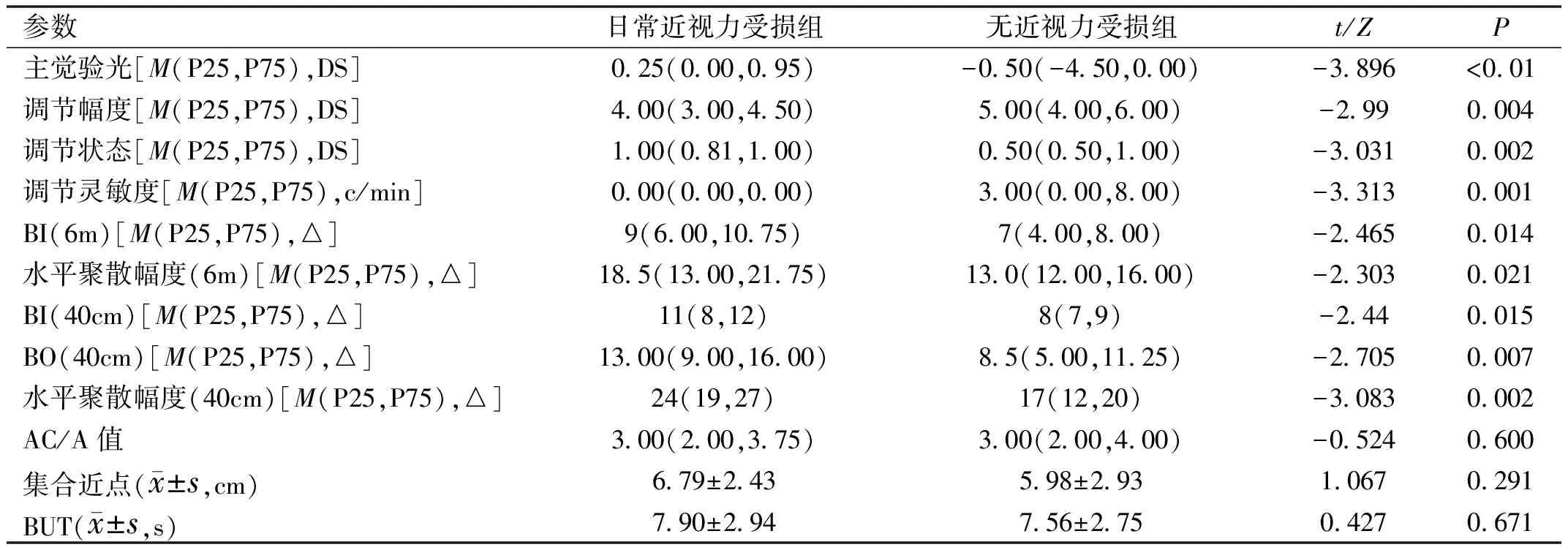

2.2两组患者眼部参数的比较两组患者主觉验光、调节幅度、调节状态、调节灵敏度、水平聚散力(BI/BO)、水平聚散幅度差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。由于年龄与人眼的调节功能密切相关,因此我们对两组患者的眼动参数进行分层比较。两组中<45岁的患者眼动参数无明显差异,但≥45岁的患者NRA/PRA、水平聚散力[BO(40cm)]、水平聚散幅度(40cm)差异均有统计学意义(P<0.05),见表3。

2.3两组患者视疲劳评分和视近视功能比较两组患者视疲劳评分中“不能久视”评分差异有统计学意义(P<0.05),见表4。两组患者视近视功能评价中VFQ7(你阅读普通大小字体的印刷品时有多大困难)、VFQ9(你做近距离工作时有多大困难)得分差异有统计学意义(P<0.05),见表5。

3讨论

随着各种数码产品的广泛使用,视疲劳的患病率逐年增加,在对视疲劳患者的诊治中可以发现,几乎所有就诊的视疲劳患者主观症状均有暂时性视物模糊及近距离工作或读书、看报困难。近年世界卫生组织(WHO)提出近视力受损的概念,Cheng等[2]、李洁[5]、Han等[6]、He等[7]均对近视力受损进行了流行病学调查,针对不同地区人口进行普查,以了解近视力受损在人群中的发病率及可能的影响因素,结果表明年龄、收入水平及受教育程度等对近视力受损的发生存在影响。但是,视疲劳患者中近视力受损的发生率及其影响因素尚无报道。

本研究纳入的视疲劳患者中日常生活近视力受损发生率为47%,日常近视力受损组患者年龄普遍较无近视力受损组偏大。Cheng等[2]研究表明,40岁以上人群近视力受损的发生率为80.34%,Han等[6]研究表明35岁以上的被调查者在6a后发生近视力受损的可能性会增加,主要原因为晶状体密度逐渐增高,导致弹性下降、僵硬,晶状体的重新塑型能力降低,调节力下降,从而出现近视力受损[8]。这种与年龄相关的调节能力的下降使得近距离工作及生活受到影响的生理现象被称为老视[9-10],一般发生在45岁以后[11]。本研究中,日常近视力受损组患者中年龄≥45岁者占92%,而在无近视力受损组患者中年龄≥45岁者仅占37%,其中10例患者中有4例已出现裸眼近视力受损,均已自行配戴老视镜,因而日常近视力均得到不同程度的提升,但在进一步的检查中发现这部分患者所配戴的镜片与验光后建议的戴镜度数存在不同程度的差异。这说明在近视力受损者中,老视是主要因素,戴镜矫正可使近视力得到明显提高,视近时所需的调节减少,睫状肌收缩状态减轻,表明正确屈光矫正远视状态对改善患者视疲劳症状有重要作用。

表1 两组患者一般资料的比较

表2 两组患者眼部参数的比较

表3 两组中≥45岁患者眼动参数的比较

表4 两组患者视疲劳评分比较 [M(P25,P75),分]

表5 两组患者视近视功能评分比较 [M(P25,P75),分]

日常近视力受损组和无近视力受损组患者在性别分布上无明显差异,这与既往研究[7]结果一致。另有研究提示,受教育程度越高越易发生近视力受损[12-13],但在本研究中两组患者的受教育程度并无明显差异,这可能与我们的研究对象数量较少有关。但我们的研究数据表明两组患者工作情况存在较大差异,视疲劳患者中近视力受损者超过1/2为家庭主妇(退休),无近视力受损者近1/2为办公室职员,而家庭主妇(退休)普遍年龄偏大,办公室职员普遍年龄较轻,因此说明年龄因素的影响更大。此外,两组患者电子设备使用时间存在较大差异,无近视力受损组患者每日使用手机、电脑时间更长,而日常近视力受损组患者则观看电视时间较长,这可能与其工作生活状态有关,无近视力受损组患者由于其近视力较好且年轻,更倾向于使用电子产品,日常近视力受损组患者近视力较差、视物不清,自然电子产品使用的少一些。

在对眼部参数的分析中,我们发现,日常近视力受损组和无近视力受损组患者主觉验光存在明显差异,提示近视患者由于本身屈光状态的影响,在视近时需要动用的调节较正视眼小[14],因而不易发生近视力受损。调节是由睫状肌收缩改变晶状体屈光力而产生的使近距离物体在视网膜上形成焦点的能力,物体越近,所需要的调节力越大,当睫状体极度收缩产生的最大调节力称为调节幅度。调节幅度表达的是人眼对持续移近的视标的最大反应,这表示调节幅度越小则调节近点越远,即更容易出现视近模糊及疲劳症状[15]。调节能力除了反映其大小的调节幅度外,还包括反映其速度的调节灵敏度,调节灵敏度是指调节刺激在不同水平变化时所做出的调节反应速度,反映眼睛控制调节状态的能力。本研究中显示,日常近视力受损组患者调节幅度和调节灵敏度均较无近视力受损组明显降低。

调节幅度的大小及调节灵敏度与睫状肌的收缩能力及晶状体的塑形能力直接相关,而随着年龄的增加,睫状肌的调节功能、晶状体的塑型能力均有不同程度下降。由于无近视力受损组患者年龄较近视力受损组更小,我们考虑调节幅度和调节灵敏度的差异可能是由于年龄差异导致的基线不等所致,因此我们将两组患者的眼动参数按照年龄进行分层比较。我们发现,两组中年龄<45岁的患者眼动参数未见明显差异,且两组中年龄≥45岁患者的调节幅度、调节状态、调节灵敏度也无明显差异,考虑上述参数与年龄分布不一致有关,提示不能单纯依据调节能力的大小判定近视力的好坏,年龄是其重要影响因素,这与Satgunam等[16]研究结果一致。此外,本研究发现两组中年龄≥45的患者NRA/PRA、BO(40cm)及水平聚散幅度(40cm)存在显著差异,日常近视力受损组患者PRA普遍低于NRA。NRA反映调节放松能力,PRA反映调节储备能力,若PRA小于NRA,那么在视近时人眼会由于调节储备不足而出现明显的视物模糊及视疲劳感[17]。说明虽然两组患者的调节能力无显著差异,但由于视近时调节需求与调节储备的不平衡导致部分45岁及以上人群出现了视近模糊及视疲劳。水平聚散力测量中,近距离BI反映近距离时(40cm)眼球散开的能力,近距离BO反映近距离时(40cm)眼球集合的能力,既往研究表明近视患者的集合力是下降的[18],本研究中发现日常近视力受损组中年龄≥45的患者近距离BO及近距离水平聚散幅度较无近视力受损组偏大,而两组近距离BI未见明显差异,表明近视力受损者集合力增强。考虑是由于近视力受损者在视近时需调动更强的集合,长时间及频繁地调动集合导致集合能力增强。

视功能评价结果显示,日常近视力受损者较无近视力受损者更易发生“近距离视物模糊”及“不能久视”。近视力受损者调节能力下降,于是在近距离用眼后,调节能力进一步暂时性下降,此时所能动用的调节不能满足近距离用眼所需,于是出现近距离视物模糊,所有近视力受损者均表示短暂休息后,能够再次看到清晰画面,即是休息后调节能力得到恢复。由于本次调查中无近视力受损组中办公室职员居多,王伯敏等[19]研究表明计算机终端阅读者在2h的工作后易出现调节滞后、集合近点远移等相关改变,而1h内聚散力未见明显改变,因此建议在60min工作中增加短时频繁休息,可减少对聚散功能的不利影响,减轻视疲劳症状。因此对于视疲劳患者而言,无论其有无近视力的下降,在持续的近距离用眼时,适当增加短时的间隔休息均能够在一定程度上减轻视疲劳感。也有研究表明人工泪液滴眼联合眼周穴位按摩可有效减轻视疲劳症状[20]。

综上所述,视疲劳患者常合并近视力受损,多数是由老视引起,部分老视眼视近时调节需求与调节储备间不平衡可导致近视力下降及用眼疲劳,提示在视疲劳的临床诊治中,尤其针对45岁以上可能存在老视的视疲劳患者,应当行近视力相关检查及眼动参数的测量,以寻找视疲劳症状的原因,给出针对性的治疗意见,但本研究纳入病例数较少,随访时间有限,结果分析可能存在偏颇,尤其是45岁以下视疲劳患者的数量相对较少,需在以后的研究中加以改进。