二次枝梗分化期低温对双季早稻生长发育和产量的影响

张清霞,张金恩,万 正,甘传辉,王成孜,曾 凯,王尚明

(1.江西省南昌县气象局/江西省农业气象试验站,江西 南昌 330200;2.江西省气象科学研究所,江西 南昌 330046)

水稻是我国第一大粮食作物,总产约占我国粮食总产的39.8%,在保障粮食安全方面具有举足轻重的地位。江西水稻种植在全国具有重要地位,水稻每年种植面积为330万~333.3万hm2,稻谷总量达200亿kg,均居全国第二,是我国南方双季稻主产区和我国粮食生产重点建设区。

然而水稻生产的现状依然是“靠天吃饭”。农业技术的进步已显著提高了作物生产系统的生产力,但气候变化仍严重威胁作物生产的稳定性和粮食安全[1]。水稻全生育过程中有苗期低温、春季低温、汛期洪涝、夏秋干旱、高温逼熟、寒露风等主要农业气象灾害,以及大风、冰雹、强降水等高影响灾害性天气;这些灾害发生频率高、成灾面积广,造成产量波动大,严重影响水稻生产。近百年来,全球气候正经历着一次以变暖为主要特征的显著变化,气候变暖已是不争的事实[2]。但气候在变暖的同时,其时空波动也在加剧,虽然低温冷害发生频率有所下降,但其强度和时空分布格局改变对农业生产更不利,因此低温冷害仍然是影响水稻产量的主要气象因素[3]。研究表明,低温冷害导致水稻细胞膜透性增加,自由基产生和清除机制破坏,从而引起叶绿素合成受阻,膜脂过氧化,保护酶系统破坏,光合能力下降[4-9]。遭遇严重的低温冷害年将使农作物的晚熟品种不能正常成熟,从而造成产量下降和品质变差[10-13],对粮食安全构成了严重的威胁。

目前我国的农业气象业务服务中,有关水稻主要农业气象灾害的指标仍沿用20世纪70、80年代制定的农业气象灾害指标。随着水稻品种的不断更新和农业技术水平的提高,水稻生产抵御气象灾害的能力也发生了明显变化。同时,气候变化背景下的农业气象灾害发生强度、持续时间对高产优质水稻新品种的影响也有明显不同。传统的旧的农业气象灾害指标不准确、致灾机理不明确以及受灾作物生理与形态特征变化不清晰,导致农业气象业务服务实用性差、针对性不强,难以有效地指导农民开展农业气象灾害防御和灾后田间管理。因此,当前形势下,有关双季水稻生产农业气象灾害指标的试验、水稻受灾后其生理特征的变化等研究亟待加强。因此,本文在大田分期播种的基础上,借助人工气候箱开展早稻幼穗分化期低温人工控制试验,探讨了低温处理后早稻生长发育、光合和产量的变化,而为水稻气象灾害影响定量评价和低温灾害指标的制定等提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验设计

试验场地设于江西省农业气象试验站(115°57′ E,28°33′ N),耕作层土壤为沙壤土,pH值5.0~6.0,有机质含量35.5 g/kg,速效氮131.6 mg/kg,有效磷14.2 mg/kg,有效钾48.5 mg/kg,肥力中等。移栽方式为抛秧。

供试水稻品种为超级稻金优458,杂交中熟稻。早稻稻株进入二次枝梗分化期,选取长势均匀一致的稻株进行挂牌标记并移入PRX-1500B型多波段可编程智能人工气候箱,开展不同温度处理。根据已有指标[14-15],温度控制设置为15、16、17、18、19、20、21 ℃(平均气温)。试验处理时长15、16、17、18 ℃为1~3 d,19、20、21 ℃为2~5 d,每天24 h恒温保持。由于试验设备限制,7个处理温度分别采用3个播期的样本。温控试验详细时间列表见表1。

表1 温控试验各温度处理时间

1.2 测量项目与方法

对各处理和对照的发育期、叶绿素、光合作用、花粉育性以及产量构成等开展观测。

光合作用的测定要避开阴天和降雨天气,采用LI-6400便携式光合仪测定水稻倒二叶光响应曲线,每处理重复测量5次,取平均值。光强序列设置为2000、1600、1200、800、500、300、200、100、50、0 μmol/(m2·s),气体流速为500 mL/min,温度、湿度和CO2浓度为自然条件,采用Michaelis-Menten方程[16]对曲线进行拟合:

式中,Pn为净光合速率[μmol CO2/(m2s)];AQY为表观量子效率(μmol CO2/μmol photons),Rd为暗呼吸速率[μmol CO2/(m2s)],Pm为最大净光合速率[μmol CO2/(m2s)],PAR为入射到叶片上的光量子通量密度,半饱和光强Ik=Pm/AQY[17]。

1.3 数据统计分析

采用Excel 2003对基础数据进行分析,运用ANOVA进行平均数的差异显著性检验,LSD法进行多重比较。

2 结果与分析

2.1 二次枝梗分化期低温对双季早稻发育期和发育进程的影响

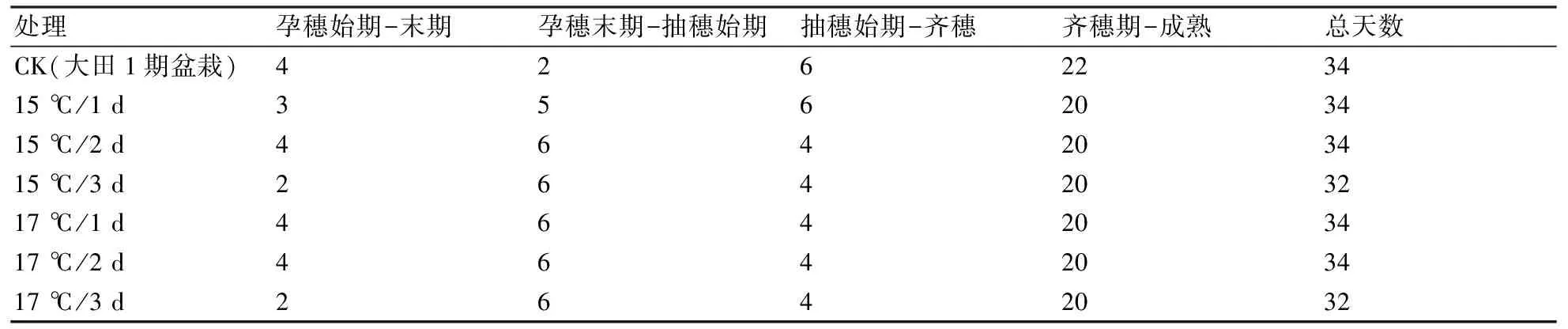

从表2可以看出,从孕穗始期到成熟期的总发育天数只有15 ℃/3 d和17 ℃/3 d的处理缩短了2 d,其余温度梯度处理无变化。低温处理导致孕穗末期到抽穗的时间大大延长,由此可能导致包穗和包茎;除15 ℃/1 d处理外,其他各处理抽穗始期到齐穗期、齐穗期到成熟的时间均缩短了2 d。可见,低温处理之后早稻孕穗时间有所缩短,孕穗到抽穗之间的时间延长,而抽穗后的生育进程加快。

表2 15 ℃和17 ℃处理双季早稻发育进程 d

从表3可以看出,16 ℃和18 ℃处理的不同温度梯度从孕穗始期到成熟期的总发育天数也缩短了2 d。同样,孕穗始期-末期的时间缩短了2 d,而孕穗末期到抽穗始期的时间延长了4 d,抽穗始期-齐穗以及齐穗-成熟的时间均缩短了2 d。同样,16 ℃和18 ℃低温处理之后,早稻孕穗时间缩短、孕穗到抽穗始期之间的时间延长,而抽穗后的生育进程加快。

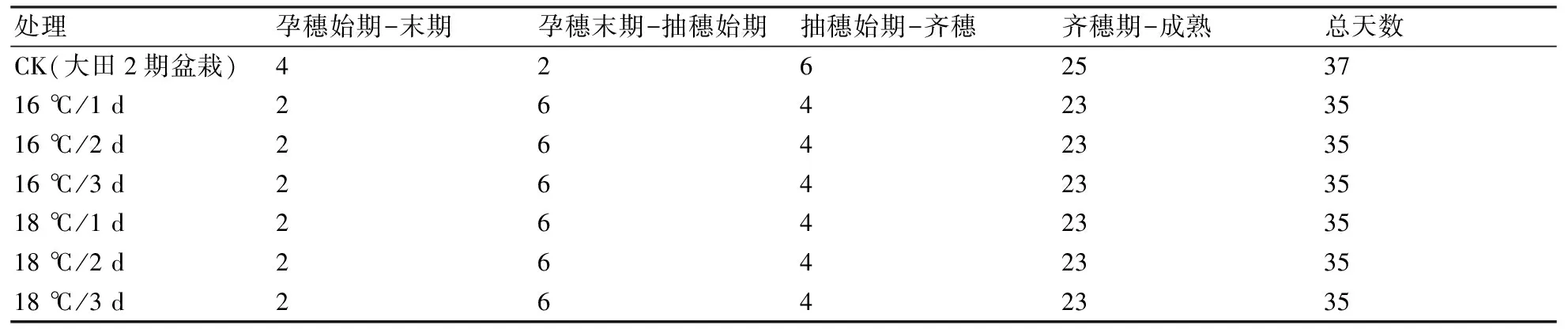

表3 16 ℃和18 ℃处理双季早稻发育进程 d

从表4可以看出,19、20和21 ℃只有处理3 d以上的总发育天数才缩短2 d。与18 ℃以下处理不一样,19 ℃及以上温度处理的孕穗始期-末期的时间或无变化,或有不同程度的延长(1~4 d)。而孕穗末期到抽穗始期的时间则缩短,也与18 ℃以下处理相反。抽穗始期到齐穗的时间只有19 ℃/5 d、20 ℃/5 d、21 ℃/4 d呈增加趋势。齐穗-成熟的时间只有19 ℃/5 d、20 ℃/5 d、21 ℃/5 d缩短了2 d,其余温度处理梯度无影响。因此,当处理温度大于19 ℃时,只有处理3 d以上生育进程才会有较明显变化,而且为有益影响,早稻孕穗时间延长、孕穗到抽穗始期之间的时间缩短,而抽穗后的生育进程放缓。

2.2 二次枝梗分化期低温对双季早稻SPAD的影响

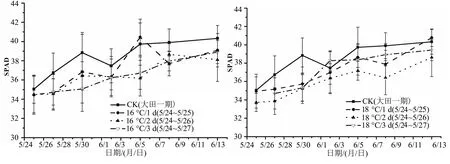

叶绿素含量(SPAD)是反应光合强度的重要指标[18-19]。由于处理时间为1~3 d和2~5 d,处理时间相对较短,叶绿素含量可能并不会立刻出现明显变化,存在滞后效应,因此对后续较长时间进行了持续跟踪测定,而并非只采用了处理结束后的数据。

图1和图2显示,15~18 ℃低温处理后水稻SPAD均呈下降趋势,下降幅度随着处理时间延长而增大。处理1 d时,4个温度最高降幅为3.8%~8.0%,处理2 d时,最高降幅为7.0%~9.3%,处理3 d时,最高降幅7.0%~9.7%。即15~18 ℃处理1~3 d均会对水稻SPAD含量产生影响,且处理时间越长影响越大。18 ℃以下低温可能抑制了叶绿素的合成并加速了其降解[20]。

表4 19、20、21 ℃处理双季早稻发育进程 d

图1 15 ℃和17 ℃低温处理对双季早稻SPAD的影响

图2 16 ℃和18 ℃低温处理对双季早稻SPAD的影响

图3显示,19 ℃处理2~3 d,水稻SPAD无明显下降趋势,只有处理4~5 d才显著下降,降幅分别为7.5%~8.3%和7.0%~11.1%,而20~21 ℃处理2~4 d对水稻SPAD均无明显影响,只有处理5 d才出现明显下降,降幅为4.4%~9.1%。因此,19 ℃处理4 d以上或者当温度大于20 ℃时处理5 d以上早稻叶绿素合成才会受到影响。

2.3 二次枝梗分化期低温对双季早稻光合速率的影响

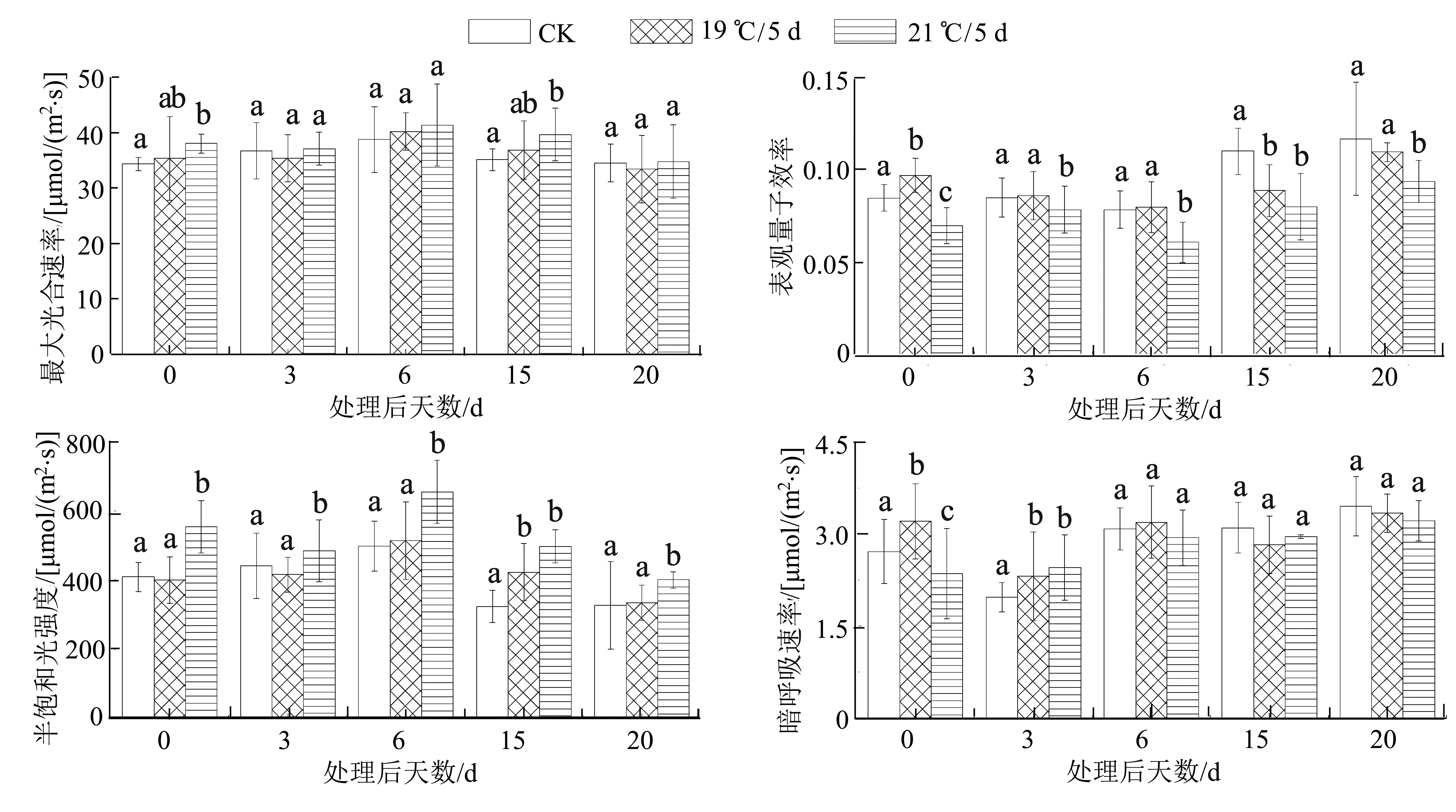

图4为15 ℃/3 d、17 ℃/3 d处理后不同天数水稻光响应测量情况,可以看出低温处理降低了水稻的光响应能力。

Pm是表征植物最大潜在光合能力的参数,该参数由植物叶片的最大羧化速率决定[21]。从图4可以看出,处理结束当天只有15 ℃/3 d处理的Pm显著下降,而17 ℃/3 d处理无影响,这可能与作物反应存在一定滞后效应有关,可以看出低温处理结束3 d以后,15 ℃/3 d、17 ℃/3 d的Pm均显著下降,到第20天才有所恢复。此外,15 ℃/3 d和17 ℃/3 d之间无显著差异。

图3 19、20和21 ℃低温处理对双季早稻SPAD的影响

AQY是表征植物对光能的原初捕获效率的参数,是在光强小于十分之一全日光强的弱光[光量子通量密度<200 μmol/(m2·s)下测得,这时光是唯一的外界环境限制因子[22]。从图4可以看出,处理结束当天低温降低了早稻对光能的原初捕获效率。但早稻很快就得到恢复,处理结束3 d以后,低温组与对照物显著差异。

半饱和光强Ik表征作物对强光的耐受能力[23]。从图4可以看出低温降低了早稻对强光的耐受性,但处理结束当天,17 ℃/3 d处理同样无影响。到处理结束后第20天,早稻对强光耐受能力又得到较大程度恢复,低温组恢复至对照水平。

从图4可以看出,处理结束当天,17 ℃/3 d处理早稻暗呼吸速率呈增加趋势,可以看到低温会刺激暗呼吸增加,有研究认为暗呼吸的增加是导致光合速率下降的原因之一[24]。随着处理温度进一步降低,则引起暗呼吸抑制,15 ℃/3 d处理的暗呼吸速率显著下降,虽然较高的暗呼吸速率必然不利于干物质的积累,但暗呼吸速率和蒸腾速率一样,能对光合机构起到保护作用[25],因此低于15 ℃处理可能降低了作物光合机构保护机制。处理后3~6 d,低温组早稻暗呼吸速率呈增加趋势,但处理15 d以后又显著下降,长期潜在影响无法恢复。

图5为19 ℃/5 d、21 ℃/5 d处理后不同天数水稻光响应测量情况,可以看出19 ℃以上温度处理对早稻最大光合能力影响较小。19 ℃/5 d处理的最大光合速率与对照始终无显著差异,而21 ℃/5 d处理在处理结束当天、第15天还呈显著增加趋势。从表观量子效率来看,21 ℃/5 d处理显著下降,而19 ℃/5 d处理总体无明显影响。半饱和光强的响应则相反,19 ℃/5 d处理显无影响,而21 ℃/5 d处理明显增加。处理结束当天,19 ℃/5 d处理的暗呼吸明显增加,而21 ℃/5 d显著降低,处理后3 d则均呈增加趋势,但处理6 d以后,19 ℃/5 d、21 ℃/5 d处理的暗呼吸速率与对照无差异。显然,除表观量子效率外,19 ℃以上处理对水稻的光响应能力无明显影响,对早稻的整体光合作用还有一定的促进作用。

图4 15 ℃/3 d、17 ℃/3 d低温处理对双季早稻光响应能力的影响

图5 19 ℃/5 d、21 ℃/5 d处理对双季早稻光响应能力的影响

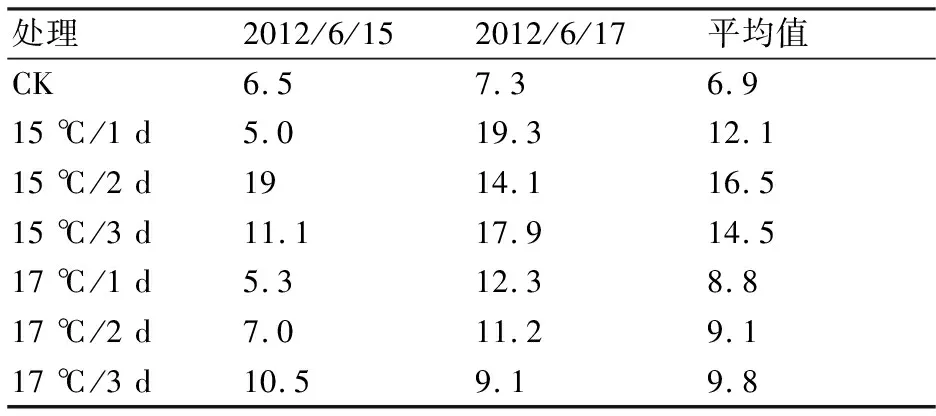

2.4 二次枝梗分化期低温对双季早稻花粉育性的影响

表5和6显示,15、16、17和18 ℃低温处理均会导致花粉不育百分率增加,且处理温度越低花粉育性受影响越大。同一处理温度,随着处理天数增加,基本也呈增加趋势。但可以看出,同一处理温度处理2 d和3 d花粉育性降低幅度基本相当。这一情况与最终产量构成空壳率结果一致。

表7显示,19 ℃以上温度处理,花粉不育百分率的响较小,花粉育性降低幅度较小,19 ℃/4 d、20 ℃/3 d、20 ℃/4 d和21 ℃/5 d等处理的粉育性还呈增加趋势。总体来看,19 ℃以上温度处理对花粉育性无影响。这一点与空壳率结果存在一定差异,空壳率结果显示19 ℃和20 ℃/4 d以上或21 ℃/5 d以上会引起空壳率显著增加,低温可能对花粉后续的发育或花粉育性之外的受精过程等产生了影响。

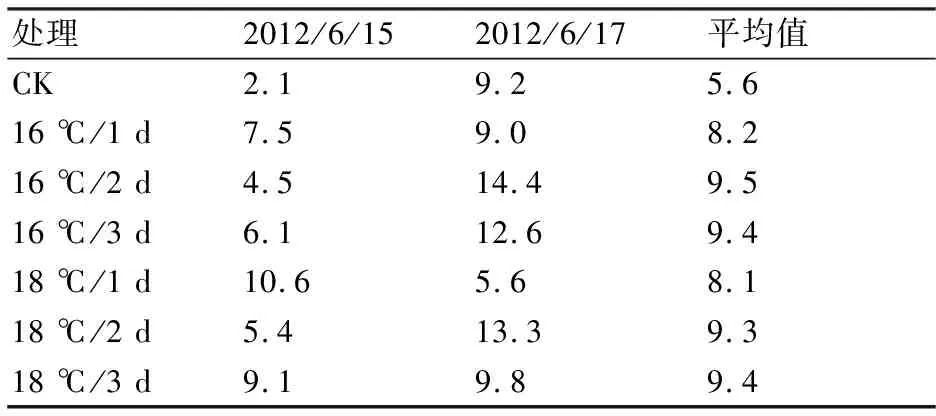

2.5 二次枝梗分化期低温对双季早稻产量构成的影响

由表8可知,随着低温处理天数的增加,除17 ℃/1 d外,各处理穗粒数均下降,而穗结实粒数和结实率则均显著降低,而且同一处理温度下,随处理天数增加穗粒数进一步降低,15 ℃/3 d和17 ℃/3 d降幅最大。空壳率和秕谷率均增加,其中15 ℃/3 d处理空壳率(14.3%)和17 ℃/3 d处理空壳率(12.3%)均显著大于对照组,说明15 ℃和17 ℃对早稻幼穗分化影响较大,即当日平均气温为15 ℃时,持续3 d,会对早稻产量产生严重影响。千粒重均呈下降趋势,而且处理温度越低,降幅越大,但同一温度处理不同天数之间无差异。理论产量随着处理温度降低和处理天数的增加而显著下降,且不同处理天数之间存在显著差异。总体可以看出,当幼穗分化时处理温度低于17 ℃时,1 d以上的处理就会对早稻产量产生明显影响。

表5 15、17 ℃低温处理对双季早稻花粉不育率的影响 %

表6 16、18 ℃低温处理对双季早稻花粉不育率的影响 %

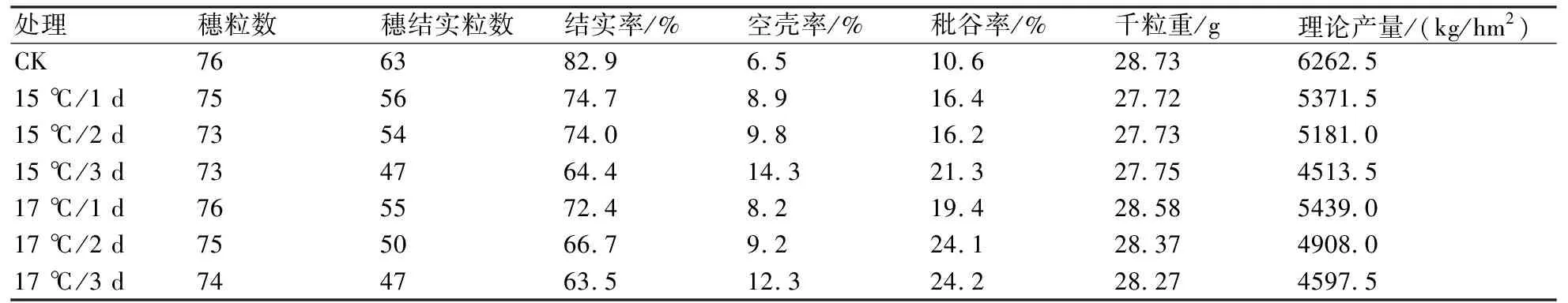

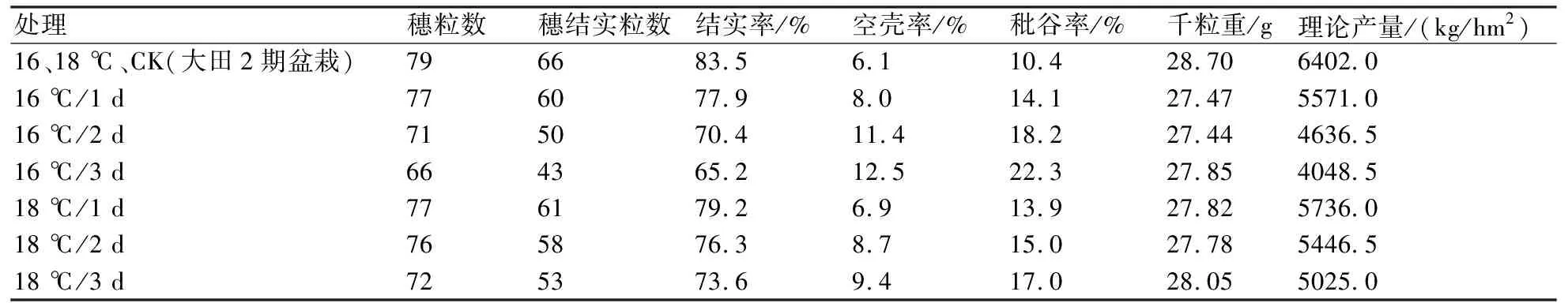

由表9可知,16 ℃和18 ℃1~3 d处理,早稻穗粒数、结实粒数和结实率均显著下降,尤其是16 ℃/3 d和18 ℃/3 d处理。而空壳率和秕谷率则均明显增加,说明16 ℃和18 ℃低温对早稻幼穗分化影响较大,即当日平均气温为16~18 ℃时,只需持续1 d,就能对早稻产量产生较明显的影响。千粒重均呈下降趋势,而且处理温度越低,降幅越大,但同一温度处理不同天数之间无差异。理论产量随着处理温度降低和处理天数的增加而显著下降,且不同处理天数之间存在显著差异。总得可以看出,当幼穗分化时处理温度低于18 ℃时,1 d以上的处理就会对早稻产量产生明显影响。

表7 19、20、21 ℃低温处理对双季早稻花粉不育率的影响 %

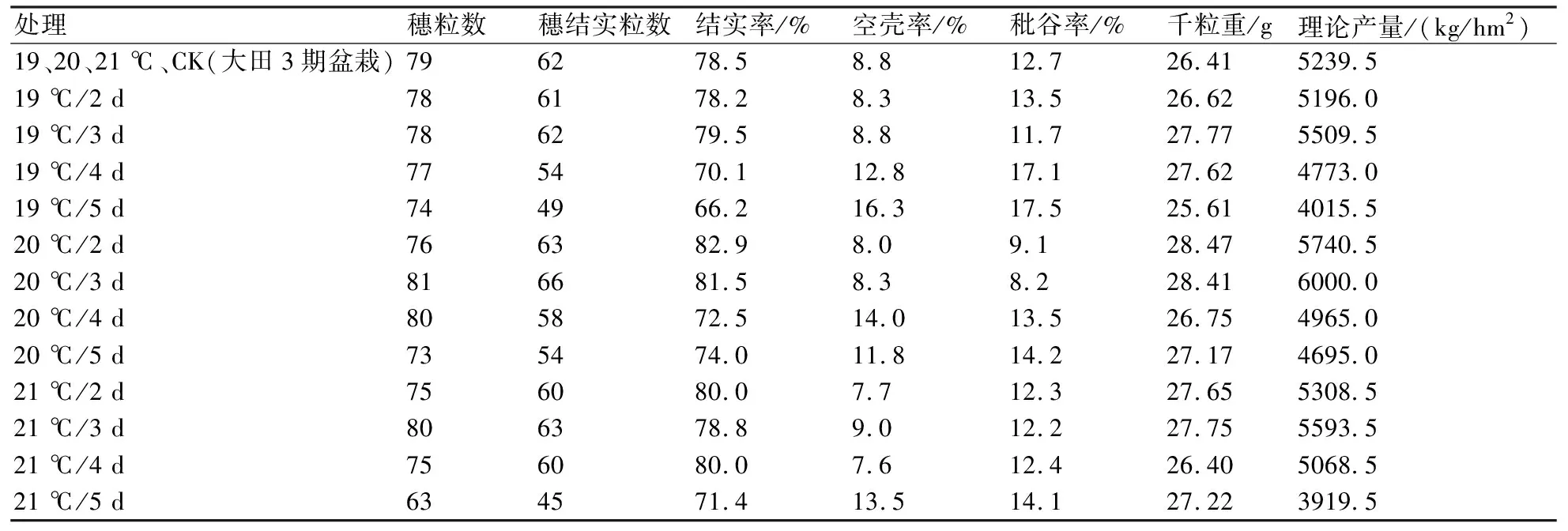

由表10可知,19 ℃和20 ℃处理2~3 d对早稻的产量构成无明显影响,而处理4 d及以上,其穗结实粒数、结实率均会显著下降,空秕率则有明显增加。21 ℃处理2~4 d对早稻的产量构成无明显影响,只有处理5 d才会显著降低穗粒数、穗结实粒数、降低结实率、增加空秕率。除19 ℃/5 d外,各处理千粒重均无明显变化,说明19 ℃以上的温度处理对千粒重无影响。从理论产量来看,19、20、21 ℃处理2~3 d或2~4 d的产量反而呈增加趋势,只有处理4~5 d产量才出现下降,其中19 ℃/5 d降幅最大,而21 ℃/4 d与对照无显著差异。由此以看出,当幼穗分化时处理温度高于19 ℃时,4 d以上的处理才会对早稻产量产生明显影响,而21 ℃处理需5 d以上才能影响产量。

表8 15、17 ℃低温处理对双季早稻产量构成的影响

表9 16、18 ℃低温处理对双季早稻产量构成的影响

表10 19、20、21 ℃低温处理对双季早稻产量构成的影响

3 结论与讨论

3.1 讨论

研究表明,植物在逆境结束后具有一定的恢复能力,一些植物在遭遇适度的低温后会有更高的生长速率[3,23-24]。本研究也显示,遭遇低温后,早稻叶绿素、光合作用均会不同程度下降,但低温处理结束后光合和叶绿素含量均会出现一定程度恢复,如18 ℃以下温度处理结束6 d,叶绿素含量均有一个恢复过程,而最大光合速率在低温结束后6 d、表观量子效率和暗呼吸在低温结束后3 d均出现不同程度恢复,半饱和光强恢复较慢,在低温结束后20 d恢复到对照水平。

另一方面,低温对早稻生长发育和产量的影响阈值与温度和处理的天数密切相关。本研究显示,当处理温度低于18 ℃时,1 d以上处理就会对发育进程、光合、叶绿素、花粉育性和产量构成产生影响,而且处理时间越长影响越大,但是处理2 d和3 d的影响程度相当,如18 ℃以下2 d处理和3 d处理之前的SPAD、光响应能力指标、花粉育性等的差异不显著。

本研究显示,19~21 ℃低温处理,会对早稻的幼穗分化后的生育进程产生一定的有益影响,如早稻孕穗时间延长、孕穗到抽穗始期之间的时间缩短,而抽穗后的生育进程放缓,早稻孕穗时间延长,有利于穗充分发育,抽穗后的发育期利于灌浆充分,而孕穗到抽穗始期之间的时间缩短,显然能有效减少包穗和包颈现象的出现。但是如果温度进一步下降,情况怎会逆转,早稻孕穗时间会缩短、抽穗后的生育进程加快,而孕穗到抽穗始期之间的时间明显延迟,从而产量诸多不利影响。

本研究对低温灾害指标的制定具有一定的指导意义。综合本文的各项研究指标来看,18 ℃以下低温,处理1 d以上,就会对发育期、光合和产量等产生明显不利影响。当处理温度大于19 ℃时,情况有所不同,19 ℃和20 ℃处理3 d以下对作物是无显著影响的,甚至有益,只有4 d以上处理才会产生负效应,而21 ℃处理5 d以上才会产生负效应,而且这种负效应可能不是温度因子本身引起的,而是试验本身引起的,如样本盆栽过程中的影响、人为观测产生的干扰因素影响等。

3.2 结论

(1)18 ℃以下低温处理导致早稻孕穗时间缩短、孕穗到抽穗始期之间的时间延长,而抽穗后的生育进程加快。当处理温度大于19 ℃时,只有处理3 d以上生育进程才会较明显变化,早稻孕穗时间延长、孕穗到抽穗始期之间的时间缩短,而抽穗后的生育进程放缓。

(2)15~18 ℃处理1~3 d均会对水稻SPAD含量产生负面影响,且处理时间越长影响越大。19 ℃处理4 d以上或者当温度大于20 ℃时处理5 d以上早稻叶绿素合成才会受到影响。

(3)15 ℃/3 d,17 ℃/3 d低温处理均降低了水稻的光响应能力,19 ℃和21 ℃处理对水稻的光响应能力无明显影响。

(4)18 ℃及以下低温处理均会导致花粉不育百分率增加,且处理温度越低或时间越长花粉育性受影响越大,而19 ℃以上温度处理对花粉育性无影响。当处理温度低于18 ℃时,1 d以上的处理就会对产量产生明显影响,而19 ℃和20 ℃处理4 d及以上,21 ℃处理5 d,才会对早稻产量产生较明显的负效应。