苏南地区土地生态评价及城乡梯度分析

陆春锋,周生路

(1.江苏第二师范学院,江苏 南京 210013;2.南京大学,江苏 南京 210023)

土地是人类生存和生产的重要载体,土地生态环境保护是贯彻落实五大发展理念、实现社会经济高质量发展的重要保障[1]。20世纪90年代以来,学者们从土地生态景观格局[2-3]、安全保护[4-5]、生态效益[6-7]等方面开展了大量的研究和探索,并从系统学的角度研究了土地生态保护问题。学者们普遍认同土地利用和经济社会之间并不是割裂的,而是相互作用、相互联系的。随着经济的快速增长,城镇化进程不断加快,土地资源过度利用,土壤污染、土质退化等生态问题日益严重[8-10],如何科学评价土地生态状况并剖析城镇化进程的作用特征成为研究重点。本文以经济发达、城镇化进程快速的苏南地区为研究区,从土地生态基础条件、压力负荷、建设强度3个维度构建了土地生态状况综合评价指标体系,并运用城乡梯度空间分析法研究了土地生态城乡梯度分布特征,对于推动城镇化与土地生态保护协同发展具有重要意义。

1 研究区概况

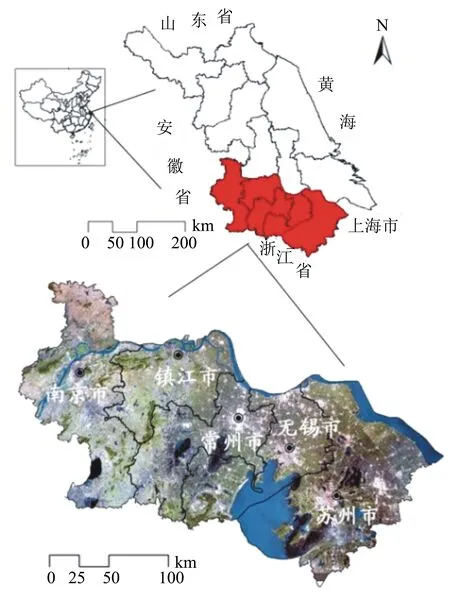

研究区位于江苏省南部,是江苏最大的优势板块,交通区位优越,也是中国最发达的地区之一。研究区涉及南京、无锡、常州、苏州、镇江5个设区市,地处长江三角洲中心地段,东靠上海,西连安徽,南接浙江,东北依长江,地理坐标为119°8′~121°20′ E,30°47′~32°4′ N。区域内地形以平原为主,从太湖向四周,呈现出中间低、四周高的地势特征,山地丘陵主要分布在西南部的宜潥山地,地形起伏较大(图1)。2017年,研究区实现地区生产总值50175.20亿元,占江苏省比重的57.03%,占全国比重的6.11%;一二三产结构比重为1.8∶45.3∶52.9,年末常住总人口3347.52万人,其中城镇人口比重为76.4%,远高于全国58.5%的城镇化水平。

图1 研究区区位图

2 研究方法

2.1 土地生态评价方法

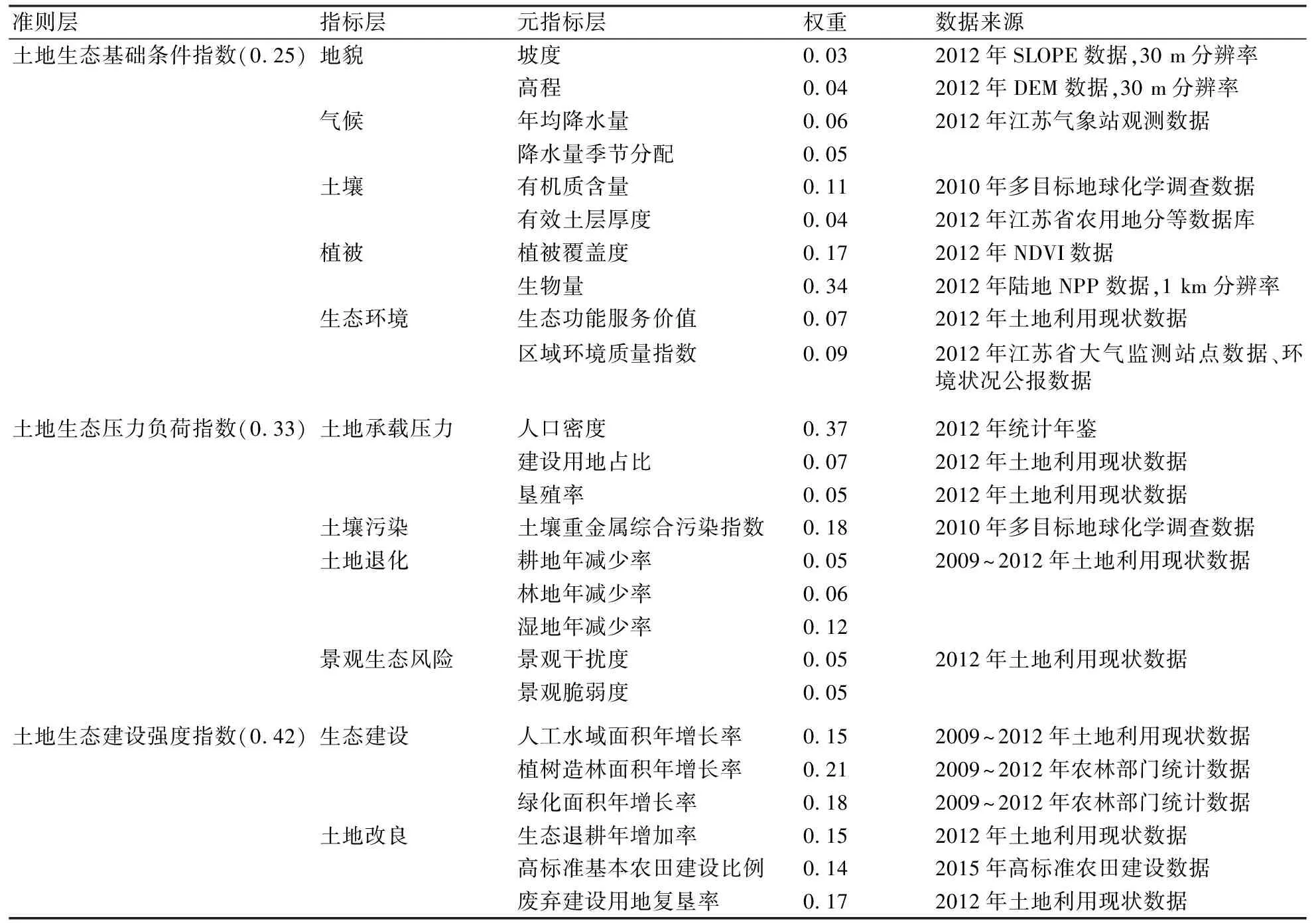

土地生态评价是土地可持续利用研究的核心,土地生态系统的健康水平,土地的生态安全状况等都影响着土地的可持续性,学术界出于不同视角、不同应用价值开展了大量土地生态评价方面的研究。陈燕飞等[11]基于水域、用地现状等影响因子开展了城市建设用地生态适宜度评价;吴箐等[12]则引入了生态位、生态足迹等模型方法,对土地生态适宜性进行了定量评价;戴靓[13]、姚新春[14]等则从基础、结构、胁迫、效益4个维度构建了土地生态评价指标体系。研究区经济发达,土地生态承载压力加剧,土地生态建设迫切,本文从基础条件、压力负荷、建设强度3个维度构建了土地生态状况综合评价指标体系(表1)。

采用多因素综合评价法测算土地生态状况,具体计算公式如下:

式中,Ei为i评价单元的土地生态综合状况,ESi、EPi、ERi分别为i评价单元的土地生态基础条件指数、压力负荷指数和建设强度指数;WS、WP、WR为对应的权重,WSj、WPj、WRj分别为i评价单元基础、压力、建设指数j评价指标权重;ESij、EPij、ERij分别为i评价单元j指标的指标值,m为评价指标个数。

土地生态基础条件指数、压力负荷指数、建设强度指数反映了土地生态的优劣程度,指数越高,反映土地生态状况越优。其中,土地生态基础条件指数表征区域土地生态本底质量状况,基础条件指数越高,表明区域土地生态基础状况越好;土地生态压力负荷指数表征区域可承载土地生态压力大小,土地生态压力负荷指数越大,表明该评价单元面临的土地生态压力越小,可承载的压力负荷越大;土地生态建设强度指数表征区域土地生态响应程度,建设强度指数越高,表明该评价单元土地生态建设投入强度越大,土地生态建设状况越好。

2.2 城乡梯度空间分析方法

城镇化进程是中国21世纪初经济发展重要的驱动力,随着城镇化进程的推进,城乡二元结构极化现象严重,区域经济、人口、环境等各类自然和人文要素呈现明显的城乡空间分布差异,城乡梯度差异分析逐步成为一种比较常用的空间差异定量分析方法。研究区包括南京、镇江、常州、无锡、苏州5个设区市,城市规模较大,对周边区域具有一定的城市辐射功能,区域内存在多个城市中心,传统的单核分析方法不能有效反映多中心的叠加辐射效应。因此,本文采用多核分析法,运用ArcGIS软件的Buffer组件,以5个设区市的城市主城区为核心向外扩散,构建5 km×20环状分析面(图2),测算各环土地生态平均指数,进而分析城乡梯度土地生态空间差异。

表1 土地生态状况综合评价指标体系

图2 研究区城乡梯度分析图

3 结果分析与讨论

3.1 苏南地区土地生态状况评价结果

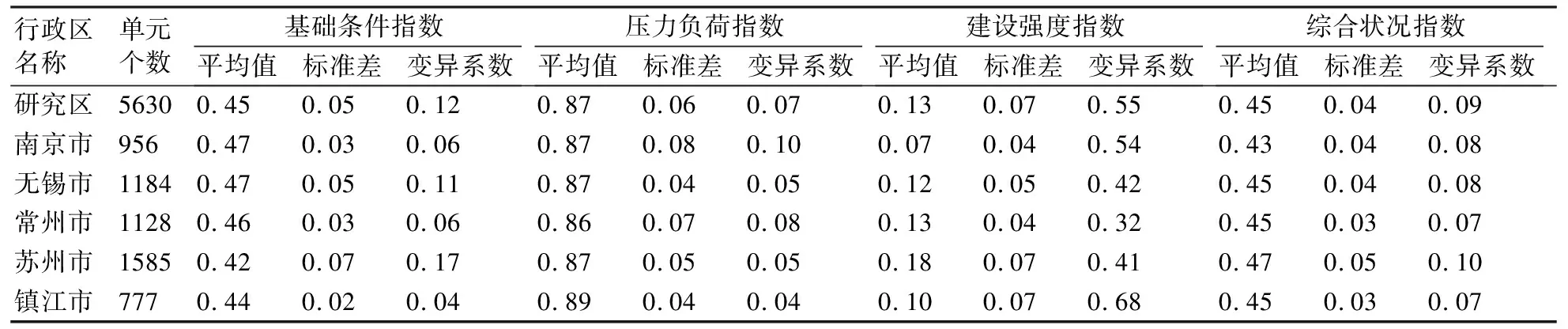

如图3所示,苏南地区土地生态综合状况平均指数为0.45,空间变异系数0.09,表明区内差异较小,整体呈现东高西低的分布态势,苏州市土地生态综合状况最佳。按各准则层分析,土地生态基础条件呈现为西高东低的分布态势,平均指数为0.45,变异系数0.12,空间差异小,南京、无锡基础条件最好,苏州市基础条件最差;土地生态压力负荷指数总体表现为西高东低、乡村高城市低的分布态势,平均指数为0.87,变异系数0.07,空间差异小,镇江市压力负荷指数最高,表明其可承载的生态压力最大;土地生态建设强度指数呈现为明显的东高西低的分布态势,平均指数为0.13,变异系数0.55,空间差异大,苏州市建设强度显著高于其他区域,而南京、镇江建设强度较差。

研究区土地生态状况评价结果表明:土地生态基础条件状况与区域自然资源分布特征相关,本底自然优势较大程度决定了地区土地生态基础状况;土地生态压力状况受人为活动影响较大,尤其是城镇化进程改变了土地利用方式和外在表现形态,人口的高度集聚导致土地生态承载能力逐渐降低;土地生态建设状况则与地区经济发展水平、生态承载压力显著相关,经济发达地区财政支撑能力强,能有效增强土地生态建设投入强度,生态承载压力大的区域,对于实施生态建设的迫切性更强。土地生态综合状况则综合了3个维度的生态状况,评价结果也反映了人类后期的生态建设对生态综合状况有较大的提升效应。

表2 研究区土地生态指数统计特征

a.土地生态基础条件指数;b.土地生态压力负荷指数;c.土地生态建设强度指数;d.土地生态综合状况指数。

3.2 苏南地区土地生态城乡梯度分析

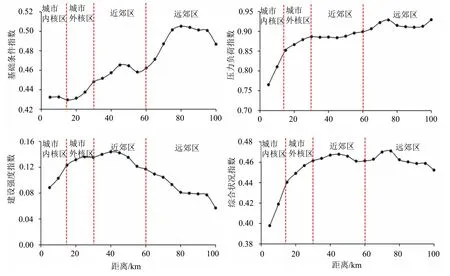

城乡梯度分析结果表明:研究区土地生态状况呈现明显的城乡梯度分布规律。以研究区5个城市扩张及分布规模分析,空间分布呈现4个明显的演变形态:城市内核区(0~15 km)、城市外核区(15~30 km)、近郊区(30~60 km)、远郊区(>60 km)。城市内核区土地利用形态以城镇建设用地为主,城市服务功能显著,人口分布密集,产业以商服、金融等第三产业为主;城市外核区是城市向郊区辐射的区域,土地利用形态以城镇建设用地为主,但仍保留部分农业用地,局部区域城市服务功能成熟,产业以高附加值的高新技术为主;近郊区是城市外延区域,土地利用形态表现出比较明显的城乡结合发展的特征,城镇用地扩张规模较快,但乡村用地规模占比仍然较大;远郊区远离城市,土地利用形态以乡村特征为主。

如图4所示,随着距离城市越远,研究区土地生态基础条件指数呈明显的改善趋势,Pearson相关系数为0.945,在0.01水平上显著相关。土地生态基础条件指数反映了地区土地生态本底数据,也体现了城市建设空间选址的自然条件约束效应。生态资源丰富的山林地区地势起伏,发展空间小,不利于城市发展,因此城市选址往往在地势平坦的开阔区域,该区域土地生态服务功能较低。此外,城市中心区城市建设活动频繁,破坏了地表层的原始生态环境,土壤硬质化导致土壤、植被、生态效益等指标出现明显降低,降低了土地生态服务功能。而城市远郊区,人类活动少,作用于土地及其生态环境的活动少,较好地保留了山水林田湖的原生态环境,土壤、植被等指标值较优,土地生态基础条件好。

图4 研究区土地生态状况城乡梯度分析图

距离城市越远,研究区土地生态压力负荷指数越呈现出上升趋势,Pearson相关系数为0.836,在0.01水平上显著相关。表明距离城市越远,土地生态压力会逐步减小,土地生态压力负荷指数越高。城市中心区经济活动频繁,人口密集,生活和生产活动对环境负荷压力加大,且中心城区建设用地比重高,景观生态风险大,土地生态压力最大,从土地生态保护角度出发,压力负荷指数最小。从曲线变化分析,随着距离的增加城市内核区土地生态压力负荷指数上升幅度增大,表明城市核心区,土地生态压力距离衰减效应显著;城市外核区人口集聚效应减小,土地生态压力趋于平缓,距离效应下降;城市近郊区、远郊区,城镇化程度较低,城市效应不显著,土地生态压力状况平稳。

距离城市越远,土地生态建设强度指数呈现先升后降的变化趋势,Pearson相关系数为-0.651,在0.01水平上显著相关。在城市内核区表现为明显的距离强化态势,城市中心土地生态建设较弱,距离城市越远,土地生态建设效应逐步加强;城市外核区、近郊区,经济发展水平较高,为土地生态建设提供了内在经济驱动力,且新城、新区建设往往落地于此,新的规划理念、建设战略为该区域土地生态建设注入了外在作用力,内外作用下,该区域土地生态建设强度明显优于其他区域。城市远郊区,经济条件欠发达,生态建设意识薄弱,土地生态建设指数逐步下降。

土地生态综合状况指数反映了区域土地生态综合状况,随着距离城市的距离越远,土地生态综合状况得到逐步改善,Pearson相关系数为0.567,在0.01水平上显著相关。从梯度曲线分析可知,城市远郊区土地生态综合状况优于城市内核区,城市内核区,距离效应显著,随着距离加大,土地生态综合指数呈显著上升的态势;城市外核区,上升幅度进一步趋于平缓;城市远郊区,距离效应不显著。

4 结论

论文在定量评价研究区土地生态状况的基础上,采用城乡梯度空间分析法进一步探讨研究区土地生态状况城乡梯度分布格局,研究结果如下。

(1)苏南地区土地生态综合状况整体呈现东高西低、乡村高城市低的分布特征,基础条件表征了区域地形地貌等自然因素的空间分布规律;压力负荷指数与地区城镇化水平相关,中心城区土地生态承载能力低于乡村;建设强度指数与地区经济发展水平相关,经济发达地区生态建设投入大。生态建设是缓解土地生态压力、提升土地生态综合效益的有效途径。

(2)土地生态状况城乡梯度空间分布规律显著。城市内核区土地生态状况距离效应显著,距离城市越远,土地生态状况越趋于改善;远郊区距离效应弱,土地生态状况总体平稳。

(3)土地生态基础条件指数距离效应显著,城市远郊区显著优于城市核心区;压力负荷指数呈阶梯上升趋势,城市内核区距离效应显著,城市远郊区趋于平稳;土地生态建设强度指数呈先上升后下降的倒“U”型曲线,城市外核区、近郊区土地生态建设强度最大,状况最优,远郊区建设状况最差。