打仗

这个碉堡是陆幸发现的,后来我们就常常跟着他到这儿打仗。这儿离我们学校不远,有河,有竹林,有农田,而且还有很臭的粪坑,所以我们叫它乡下。粪坑在碉堡旁边,以前真的打仗的时候,一定是没有这个粪坑的。要不多危险,好人坏人都危险,掉进去了既不能进攻,也不能逃跑;就算爬出来,臭得也不知道怎么继续打仗了。所以应该是后来挖的。因为农田里种了很多菜,需要浇粪。我到这儿打过仗以后,吃青菜的时候老是会想到这个恶心的粪坑,把青菜夹到碗里,我都要拨过来拨过去地看,看来看去。妈妈、奶奶都会问我,看什么,不认识青菜啊。我不能说看什么,只能说不看什么。

碉堡是钢筋水泥的,上面有很多弹痕。我们第一次来就争论过,什么弹痕是步枪打的,什么是驳壳枪和机关枪打的,还有大炮、手榴弹……我们争啊吵啊,都说别人不懂自己懂。我们平时也是经常争啊吵,钓鱼的时候浮标动了,就争是小鱼在咬钓饵还是大鱼在咬,结果浮标就不动了,鱼吓跑了。打牌的时候,输也争赢也争,反正打牌是不可能静悄悄的。每次争啊吵的时候,陆幸都会大喊:“争个屁啊争!”其实他自己也争。他长得最高,说话吹胡子瞪眼,所以他一喊,我们就会停下来,但是过一会儿又争,而且他也又争了。所以我们从来就没有钓到过一条大鱼,也从来不知道究竟谁的牌打得最好。陆幸说,这条小河里根本就没有大鱼!可是当我们争究竟是小鱼在咬还是大鱼在咬的时候,他也明明一会儿说是小鱼一会儿说是大鱼,所以我们常常很想把他打一顿。但是没有人敢打,因为我们打不过他。如果打,我们都会被他摔成狗吃屎。他说他最善于把人摔成狗吃屎,但是我们一次也没有看见过,因为他好像也没有跟什么人真的打过架。他是那种看上去很会打架,但是你沒有真的看见过,可是他只要一吹胡子瞪眼,你就觉得会被他摔成狗吃屎。

关于碉堡,我们争啊吵啊得出的一个结论是,肯定没有被大炮打中过,也没有被炸药包爆炸过,否则早就粉身碎骨,变成废墟了。是不是被手榴弹投中过?得不出一致结论,有的说投中过,有的说没有投中过。说投中过的说,即使投中过也不一定会炸毁,因为碉堡是钢筋水泥的,很牢固。小麻雀说,肯定有手榴弹从外面投进去,结果又被里面的人扔出来了。他还模仿从碉堡里扔出来后“轰”的爆炸声,把我们吓了一大跳。小麻雀的外公以前当过八路军,打过仗。他外公大概把手榴弹投进过敌人的碉堡,后来又被敌人扔了出来,但是他外公现在还活着,而且到我们学校讲过发扬光荣革命传统的故事。不过他没有讲他扔手榴弹的事,他一定是一个谦虚谨慎的人。但是小麻雀不谦虚谨慎,他说起他外公的时候,就好像他是外公,总是显得特别了不起,眉飞色舞,抱着脑袋东窜西窜,他的意思是打得日本鬼子屁滚尿流。陆幸嘲笑他,屁滚尿流应该是抱着屁股,不是抱着脑袋,抱着脑袋是晕头转向、抱头鼠窜。但是小麻雀的外公只当过连长,没有当营长也没有当团长。小麻雀说,如果他也打仗,他肯定当旅长。小麻雀特别想当旅长,他还说旅长比师长大。其实旅长没有师长大,我们和他争,他却说,他外公当过连长,他怎么会不知道旅长比师长大。可是陆幸说:“你给我当传令兵还差不多。”因为小麻雀个子很矮。他之所以叫小麻雀,就是因为他长得矮小,跑过来溜过去很灵活。

我们在争啊吵的时候,有个老头子正在锄地,他朝我们喊:“你们几个小人哇啦哇啦声音那么响做啥?”

陆幸大声说:“不做啥!”说完还轻声嘀咕:“我们做啥关他屁事!”

“不做啥你们怎么不去上学?小人不好好上学,跑到这儿来吵死人,你们爹娘白养了你们!”

小麻雀说:“我们今天下午不上课!”

“不上课像啥学生!”老头子嘀嘀咕咕。

陆幸也嘀咕:“你这个老头子也不像个老头子!”

我们都笑起来,老头子不像老头子那么像老太婆,他嘀嘀咕咕、啰啰唆唆,的确像个老太婆。

老头子继续朝我们吼:“你们要是偷蚕豆,小心我把你们手指头敲断!”

我们根本就没注意哪儿长着蚕豆,也没有想过要偷蚕豆。我们是来打仗的,只对碉堡有兴趣,什么蚕豆不蚕豆的?大人喜欢蚕豆,我们喜欢碉堡。可是我们不敢还嘴,怕他过来打我们。

结果,第一次,我们既没有打仗,也没有偷蚕豆,就回家了。回家的时候,我们都注意看哪儿有蚕豆。地里的确长着蚕豆,豆荚长得蛮大的,可是我们没有摘,因为我们对蚕豆没有兴趣,只想打仗。就算我们想摘,也不敢,老头子样子那么凶,老是往我们这儿看。陆幸压低声音说:“看什么看,看个屁啊!”

陆幸很喜欢说屁,有一次上语文课,陆幸朝他旁边的李雅玲吼:“看什么看,看个屁啊!”

我们都没有想到,卫老师突然朝陆幸吼:“你吼个屁啊!”这是卫老师第一次在课堂上吼,因为他是一个说话慢悠悠的人。他告诉过我们,他小时候的绰号就叫慢悠悠。不过他只吼了一句,立刻又慢悠悠了。他问陆幸:“我倒是很想请教你,屁怎么看啊?你可不可以教我怎么看,我以后也可以经常看看,欣赏欣赏,它是像风筝还是像流星,或者像黄鼠狼抓鸡、原子弹爆炸?”

卫老师这样的请教会让人笑死的,陆幸也哈哈大笑,李雅玲趴在桌上笑得哎呀哎呀喊,结果那节语文课上得我们都不想下课,只想屁。

下课后,卫老师慢悠悠地对陆幸说:“人家看你,你说人家看屁,那不就是说,你是个屁吗?”

我们幸亏都打不过陆幸,要不然肯定给他起个绰号叫“看个屁”,或者干脆就叫他陆屁。

李雅玲是学习委员,所以经常看陆幸,负责监督,因为陆幸上课不认真听,不但做小动作,还会做大动作。有一次上数学课,他做了一个很大的动作。有不少白头发的洪老师在黑板上写题目的时候,他从后门走出去(他就坐在后门边,门开着),抓了一只很大的螳螂回来。那真是一只很大的螳螂,像尺子那么高,转着头伸着腿,滑稽得不像是真的。可是它明明真实地被陆幸抓在手里,站在陆幸的桌上。

恰好洪老师除了教数学,还喜欢昆虫,带过我们的昆虫夏令营,他说:“陆幸同学啊,你做的动作蛮大的嘛!”

陆幸说:“我如果不抓,它就逃掉了!”

洪老师说:“机不可失,失不再来,先上课,下课我再好好看看。我估计,这可能是我这辈子能看见的最大的螳螂。下课好好看看,好好看看。”

下课后我们就围着螳螂好好看,好好看,看也看不够,对陆幸的这个大动作佩服极了!洪老师说:“最大了最大了,这辈子最大,机不可失,失不再来。”

李雅玲也看,也是看也看不够,陆幸没有说看个屁!因为李雅玲是看螳螂,不是看他,螳螂比他好看。

陆幸对洪老师说:“洪老师,送给你!”

“你应该把它送到外面!”洪老师指指门外,“让它飞得高一点,不知去向。一是一,但是一不是一,你把它送到不知去向的地方去吧!”

教数学的洪老师常说“一是一,一不是一”,不知道他是什么意思。我们跟着陆幸,洪老师也跟着,走到教室外面,走进教室大楼前的小树林,看着陆幸举起手高高地一放,螳螂就“呼”地不知去向了!

陆幸很像一个英雄,头也昂得像螳螂。我看见李雅玲很温柔地看着他,跟在他身后。如果那时陆幸说“跟个屁啊”,那么陆幸简直就太糟糕了,但幸亏陆幸没有说。

谁也没有想到,过了一些日子,也是洪老师上课,玻璃窗上竟然出现了一只小螳螂,李雅玲喊起来:“洪老师,小螳螂!”李雅玲这一声像体育委员喊口令,我们唰一下全转头看玻璃窗。小螳螂贴附着玻璃,它一动不动,像一个不做小动作的三好学生,看着教室。

我们集体地“哦”了一声,然后就鸦雀无声。大家都看着洪老师,洪老师深深地呼出一口气吸进一口气,每口气里都听得出飘散开的喜悦,他说:“一不是一。”那一刻我明白了它的意思。我们后来讨论过,这只小螳螂是不是那只大螳螂生的,但是我们没有争,陆幸也没有说争个屁。我想,大家应该都有些懂了吧。我们不争的事很少的。

回家的路上,我们又看见了一个很大的粪坑。陆幸说:“我们把小麻雀推到粪坑里去好吗?”我和葛希力立即喊:“好!好!”小麻雀吓得拔腿就跑,我们就在后面追。小麻雀跑得非常快,所以我们追了一会儿就不追了。他走在前面,我们走在后面,嘻嘻哈哈地回家了。

第二次去碉堡打仗,是第一次去的后面一个星期,那一天我们没有看见老头子。小麻雀开心地说:“今天老头子不在!”

葛希力问陆幸:“你说他等会儿会来吗?”

陆幸说:“我又不怕他,怕个屁啊!”

“他追不上我的!” 小麻雀说。

我说:“他如果追上你,肯定把你扔到粪坑里,让你臭死!”

小麻雀说:“他想把我推到粪坑里,我就把他一起拉到粪坑里!”

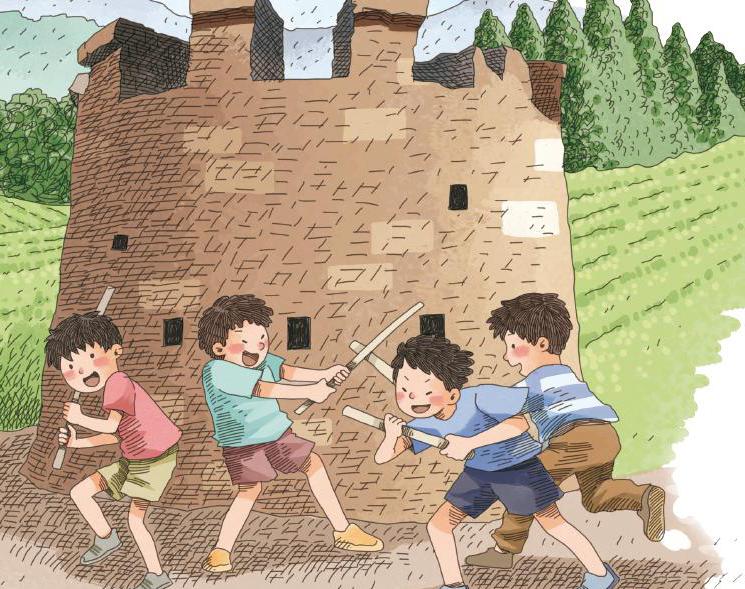

陆幸说把人一分二,两个人在碉堡里面,两个人在碉堡外面,在碉堡里面的是坏人,在外面的是好人,好人进攻,坏人防守,好人把坏人全部消灭,然后把红旗插到碉堡上。

我们又开始争了,为什么在碉堡里的是坏人,攻碉堡的是好人?好人不可以守碉堡吗?让坏人攻,好人把坏人一个个击毙。

陆幸说:“电影里都是坏人守碉堡,好人攻,再说,如果是好人守,那么好人把坏人消灭了,红旗插到哪去呢?”

小麻雀说:“红旗插在自己的碉堡上啊!”

陆幸说:“你懂个屁啊!红旗都是要举着冲的,冲啊,然后插到对方的阵地上。如果冲也不冲,那叫打仗吗?”

我说:“难道不可以从碉堡里面冲到外面来吗,把红旗插到外面?”

陸幸说:“争个屁啊争,坏人守碉堡,好人冲!”

我们不愿意到碉堡里去,因为我们不愿意当坏人,只想当八路军、解放军。陆幸决定,那就他守碉堡,小麻雀跟着他,小麻雀是他的传令兵,他是将军,我和葛希力在外面攻。我问陆幸:“是我指挥葛希力吗?”葛希力说:“为什么你指挥我?”但是陆幸决定让我指挥葛希力。

我问陆幸:“我也是将军吗?”“你怎么可能是将军?你听说过将军指挥部队打一个碉堡的吗?”可是难道将军会带着一个传令兵守在碉堡里吗?那不被活捉才怪!

陆幸说,碉堡是他的司令部,他在这儿指挥!即使是司令部,也还是碉堡。可陆幸说,既然现在这儿是司令部,那就不许说是碉堡!

我说:“既然不是碉堡,是司令部,那就说明我们现在进攻的是司令部啰?”他说:“是的!”

既然现在进攻的是司令部,那么为什么我就不可以当将军呢?而且我也要当司令,司令指挥进攻司令部!

可是陆幸说:“司令是要在司令部的,司令部里肯定有司令,可是你当司令,那么你的司令部在哪儿呢?”我指指旁边的草丛,“我的司令部就在这儿!”“你瞎搞八搞搞个屁啊,草堆怎么可能是司令部,又不是土匪!电影里的司令部都是一个房子,里面还有桌子、地图、电话,司令看着地图,对着电话喊,我命令你们必须在今天下午四点之前拿下敌人的司令部!”

电影里的确都是这样,我没有办法,就算我说,他的碉堡司令部里也没有桌子、地图、电话,也没有用,他还是会说争个屁啊,最后我只好当团长。陆幸说,我最多只能当团长,因为团长带着战士冲锋比较真实。他还讲真实,可是他当司令带着一个传令兵守碉堡明明一点儿也不真实!如果他只是一个班长,那倒是蛮真实。

葛希力问他可不可以当团政委。我说:“我是团长,你当团政委,那么究竟谁指挥、谁冲锋呢?”他说:“我们一起指挥,一起冲锋!”

陆幸朝着葛希力吼:“你不要新发明,新发明个屁啊!你当营长,现在开始冲锋!”

我们就开始冲锋了。碉堡枪眼里的机关枪不停地叫:“突突突突!”陆幸不停地喊:“我们是美式机关枪,突突突突!”

小麻雀却喊:“我们是德国重机枪,突突突突!”

小麻雀喊“突突突突”没有陆幸喊的“突突突突”响,所以陆幸更像重机枪,小麻雀只像轻机枪。

可是王明伟和阿苏却不太情愿被小麻雀旅长指挥,因为这个旅长比他们都矮。可是小麻雀说,他外公当过八路军连长!每当他说他外公当过八路军连长,我们就觉得气很微弱,因为我们没有一个外公和爷爷当过八路军、解放军,更别说当连长。只有陆幸偶尔气不弱,但是大多数时候他还是气弱。现在被小麻雀这么一说,刚才那种力量悬殊的感觉突然消失了,王明伟和阿苏好像也心甘情愿了。

陆幸今天戴了一顶他爸爸的蓝颜色帽子,指挥我和葛希力冲的时候,总是用手往上推一下蓝帽子的帽檐,好像是东部战区元帅的样子。其实他的蓝帽子是他爸爸的工作帽,他爸爸是钢铁五厂的工人。他说话也完全不像元帅,倒是有一点像土匪:“小的们,给老子冲,攻下敌军指挥部老子大大的有赏!”他不指挥梁晓芒,梁晓芒想干嘛就干嘛。

梁晓芒指出陆幸不像元帅,苏联元帅是这样说话的:“布尔什维克的士兵们,勇敢的红军战士们,为了苏维埃政权,为了斯大林同志,冲啊!”

陆幸没有朝梁晓芒吼,如果是我们,他肯定说:“你们懂个屁,我是元帅,想怎么喊就怎么喊!”

其实他喊他的,我和葛希力都不理他。葛希力只顾自己开重机枪,“突突突突”不停地扫射。小麻雀他们也“突突突突”“嘟嘟嘟嘟”“啪啪啪啪”不停扫射。我想出了一个办法,抓起泥土往碉堡里扔,小麻雀急得哇哇大叫:“八格亚路死啦死啦的!”

陆幸忘记了他是苏联红军东部战区的元帅,也用日本鬼子的话朝小麻雀他们喊:“八格亚路死啦死啦的!”

我们都没有注意到那个老头子什么时候出现了。他朝我们喊:“你们这些小人儿,在这里哇哩哇啦找死啊,统统给我死回去!”

阿苏从碉堡里跑出来,对着老头子喊:“你这个老头子,你自己死回去!我们打仗关你什么事?这个碉堡又不是你家的!”

老头子拎起锄头就朝我们奔过来,阿苏大喊一声:“快逃!”

我们逃跑的时候没有元帅没有将军没有李向阳和双枪老太婆,没有人顾上说“八格亚路”和“勇敢的红军战士们”。我们跑啊跑啊,一直跑到马路边才停下来,拼命喘气,像狗一样。小麻雀屁股对着马路气喘吁吁要往田里小便,双枪老太婆大喊一声:“你要死啊!”这时小麻雀才想起这一回有个小姑娘,只好不小便了,但是看样子他特别想小便,我们也都想小便,可是小姑娘在,都不好意思。以前没有小姑娘的时候,我们说小就小,而且是站成一排,还比谁小得远,像开机关枪一样!有的时候干脆对着小,想浇到对方的裤子上,可是这一次不行了。

但是我们的确忍不住了,只好往一个树多的地方跑去,那儿可以挡住,梁晓芒看不见。

正在我们小便的时候,小麻雀突然指着不远的地方说:“看,坟墓!”这一下,我们真的吓了一跳,小完了没等看清坟墓就赶紧走了。

后来我们又去打过仗,但是没有看见老头子。我们恶毒地说,他一定是掉到粪坑里了。

最后一次打仗,我们没有直接去碉堡,而是在碉堡附近瞎转,结果就看见了坟墓,就是上次小便的时候,小麻雀指着的那一个。它被几棵树围着,树枝衔着树枝,在墓的上端形成一个不规则的荫顶,地上开着些黄野花。我们都想逃走,陆幸说:“你们快看,是个烈士墓!”墓碑上很特别地写着:“十八岁的韩四林烈士永垂不朽。”

我们想逃跑的脚被钉住了,围拢了看。

我们开始讨论,墓和碉堡的关系,烈士是不是在攻打碉堡的时候牺牲的。我们说话都很轻,没有争论。这是我们很少的又一次没有争论,大概是我们觉得在烈士墓前不应该大声说话,因为我们只要争论就会大声。

又是小麻雀首先看见,他紧张地说:“你们快看,那边的房子,那个像老太婆的老头子!”

我们像看见了鬼似的,看见那个老头子正坐在房子门口的一把椅子上,勾着背,可眼睛却挑起来目不转睛地盯着我们,右手不停地但是没什么力气地在头边挥啊挥,好像又是在赶我们走。

房子离这儿很近,可是我们以前一次也没有注意,我们总是只注意这个不注意那个,注意碉堡就不注意蚕豆,如果不是小便也就看不见烈士墓,要不是瞎转转到了烈士墓跟前,也就看不见房子、看不见老头子。难怪语文老师说:“小孩子都容易睁眼瞎,所以写不出作文。”我奶奶让我扫地,也说我睁眼瞎,因为明明垃圾还在那儿,可我说我扫干净了。

但是现在我们都没有睁眼瞎,因为我们清清楚楚看得出老头子坐在那儿好像很难站起来,所以我们没有赶紧逃跑。

小麻雀说:“我们帮烈士墓拔拔草好吗?”

我们都说好的好的,陆幸很温柔地说:“我们轻一点,不要说话!”

我们蹲在地上很认真地拔草,草不是很多,也不是很高,不是很久没有人拔的样子。那一刻很肃静,比我们平时在教室里打扫卫生认真许多倍,呼吸都很庄重,像在做一件神圣的事。虫鸣声时而亮亮的清脆,时而低低昏沉像要睡著。

我看见陆幸总抬起头往老头子那个方向看,所以我也往那儿看,我们几乎同时声音很轻地说:“老头子旁边有一根拐杖。”它倚靠着他坐的椅子。

那一刻我的心被一种感觉刺挠了一下:老头子是不是那一次追赶我们的时候摔跤了?

梁晓芒很轻地哼起了歌:“五月的鲜花开遍了原野,鲜花掩盖着志士的鲜血……”这首歌音乐课上教过,我们都会唱。我们就跟着哼起来,等我们哼起来,梁晓芒就一个字一个字清晰地唱起来。我们也唱起来,可是我们都不敢唱响,怕老头子骂我们。

拔完草,把它们堆在路边,成了一个小草堆。然后,我们一起看了看烈士墓,就沉默地离开了。

走到碉堡旁的时候,陆幸温柔地摸摸那上面的弹痕,又回头朝烈士墓方向看看,我们也都摸了摸弹痕,也都回头看看烈士墓。我很想哭,大家的神情都很像要哭。小麻雀突然说:“我们去看看那个老爷爷好吗?”

葛希力说:“他会骂我们吗?”

陆幸没说话,走在第一个,有一条小小的水沟,上面铺着一块厚厚的木板,我们一直走到老爷爷的面前,不是很面前,隔着些距离,我们还是害怕他会举起拐杖打我们。他直起勾拢的身体看着我们,脸上没有一点儿凶气,他大概看清楚我们刚才是在很安静地拔草,说:“小人儿在这个地方不要吵,不好的,有烈士墓,是我家阿四头,只有十七岁,虚岁十八岁,他最欢喜吃蚕豆,虚岁只有十八岁,唉,谢谢你们。”

梁晓芒“哇”一声哭起来。

小麻雀和我也哭起来。

葛希力带着哭声说:“老爷爷,我们没有偷蚕豆。我们不会偷的。”

陆幸说:“爷爷,我们以后不来打仗了,我们以后会来拔草。”

小麻雀说:“老爷爷,你的腿是摔跤的吗?”

可是很奇怪,这时椅子上的老爷爷不见了。拐杖还靠着。

“老爷爷!”我们好像都想喊,可是却一个人也没有喊出声。

我们呆呆地站在那儿,互相看着,有些害怕,又好像不是害怕,就一个跟着一个赶紧走了。走到碉堡那儿,回头看,还是没有老爷爷,而且连那把椅子也不在了。房子四周静悄悄!

我们一直都不敢讨论老爷爷在房子前的出现和消失是怎么回事,就好像从来没有出现过这情景。其实我们每个人都很想讨论,每个人的嘴巴都想张开但是又都没有张开。后来我们去拔过草。拔草的时候没有看见老爷爷,房子四周静悄悄,田里长着蚕豆,梁晓芒领着我们轻轻地唱《五月的鲜花》,我们的眼里含着泪水。我们都没有想到陆幸会“哇”地哭起来。他抹着眼泪对我们说:“老爷爷一定是真的,他是不放心他家阿四头的墓,怕我们哇啦哇啦吵,后来他放心了,就走了。”我们都点头,那一刻,我们都觉得陆幸说得对!

那时我们还都不到十三岁。又过了一年,我们十三岁,小学毕业了。

毕业那一天,我们又去了碉堡和阿四头的墓前,把墓地前的草拔得干干净净。那一次,学习委员李雅玲也去了,她没有打过仗,但是拔了一次草。

我们的童年就在那一天干干净净地结束了。

后来,我们就再也没有完整地聚拢在一起。

陆幸到了十八岁去当兵了。他后来成为一个师长。

小麻雀没有当兵,也忘记了要当旅长,考进海运学院,后来当了工程师。

葛希力当了工人。

梁晓芒考进了音乐学院。

我呢,最后当了作家。

王明伟和阿苏不知道干了什么。

我们后来再也没有看见过那么大的螳螂。可是,李雅玲后来却和陆幸结婚了。结婚以后,吹胡子瞪眼的陆幸,你还敢朝学习委员吼:“你看个屁啊!”李雅玲一定会说:“你才看个屁呢!”哈,师长是不会老说屁的。

教数学的洪老师说得对,一的确不是一。我说的这个故事也不是一。童年的每一件事都会让我想起许多许多。

童年就是很多很多的“一不是一”。

我后来最喜欢吃蚕豆了。

文字背后:

“打仗”不是胡鬧。儿童干许多看上去是胡闹的事,其实都是认认真真的。他们哪怕假的打枪,都是打得比真的还要用力,因为他们的心很真。因为他们的心里充满了相信。他们为什么做任何游戏都是满头大汗呢?因为他们是真的认真。他们一点儿也不混。就在这样的童年认真、喊着叫着的假“打仗”真游戏中,他们的双腿真真切切地走到了世界的路上,看见的一切景象都成为他们的生命景象。生命的景象,不是只在课桌上形成。儿童所有的认真游戏和想象,都是他们生命的大课桌。人的一生,课桌是很大很大的。我们文学家就是画生命大课桌的人。——梅子涵