例谈基于生物科学史与模型 建构培养学生科学探究素养

李菊芳 朱俊

摘要 通过具体的案例,分析探讨了如何通过基于生物科学史和借助模型与建模来培养学生的科学探究素养,并且小结了运用科学史和建模进行探究式教学的大致流程,以期待将科学探究素养的培育落实到实处。

关键词 生物科学史 模型建构 科学探究素养

中图分类号 G633.91

文献标志码 B

纵观近年来课改,发展学生核心素养成为目前高中阶段课程改革的重要目标。生物学学科核心素养是中国学生核心素养的重要组成部分,是指学生在接受生物学教育过程中逐步形成的适应个人终生发展和社会发展所需的必备品格和关键能力,包括生命观念、科学思维、社会责任和科学探究。其中科学探究是指能够发现现实世界中的生物学问题,针对特定的生物学现象,进行观察、提问、实验设计、方案实施以及结果的交流与讨论的能力。科学探究是研究生命科学的最基本方法,也是未来公民在创新型社会中从事生产和生活应具备的能力。生物学教师如何在教学中开展科学探究活动,发展学生科学探究素养?这是新形势下面临的重要挑战。笔者结合自己教学实践,谈一谈如何在教学过程中基于生物科学史与模型建构培养学生科学探究素养。

1 基于科学史,体验科学探究历程

科学是一个发展的过程,生物学课程包含丰富的科学史材料,这是组织探究式教学的优质资源,对于学生掌握探究方法、提高探究技能具有重要价值。为了让学生通过体验知识的发生和发展过程,更好理解科学探究的本质,教师可对科学史资料进行了适当的重组和加工,为学生创设一个“知识再发生”的探究情境。例如,在必修1“细胞核——系统的控制中心”一节,人教版教材中有多则科学家探究细胞核功能的科学史料。为了还原科学发生的本真,让学生亲历科学探究历程,笔者以教材中的科学史料4为例,先介绍伞藻的结构,再根据史料改编成科学探究实验。

1.1 创设情境,提出问题

提出问题是科学探究的起点,教师应营造和谐活泼的课堂氛围,创设有利于生成问题的真实情境。教师展示菊花形帽和伞形帽的2种伞藻图片,提出问题:万事皆有因,万般皆有果,对于伞藻细胞而言,“帽”的形状是由柄,还是由假根决定?从而诱发学生敢于、乐于、善于提出有价值的问题。

1.2 讨论可能,作出假设

教师要求学生分组讨论有哪些可能的假设。学生通过讨论大概提出如下几种可能性。假设1:由柄决定;假设2:由假根决定;假设3:由柄和假根共同决定;假设4:由伞藻生存的环境决定……

作出假设是科学探究的技能之一,涉及严谨的推理和大胆的想象等思维方式。教师要善于鼓励学生大胆想象和推理,培养学生思维的灵活性和开放性,并要求以严谨的推理演绎提高假设的科学性和验证的可行性,通过系统的训练对学生作出假设的技能加以巩固。

1.3 规划实验,设计方案

先由学生小组讨论实验设计方案(伞藻的嫁接实验),再由学生代表阐述设计思路,小组之间互评,教师给予引导,各组学生再完善设计方案。

设计实验方案是科学探究的主要环节,经典实验中蕴藏着丰富的科学思想和巧妙方法,教师要善于引导、培养学生实验设计的能力。

1.4 分析实验,预测结果

小组讨论,根据自己提出的假设提出合理的结果预测并且学会用如果……则……的句式描述:

如果A且B,则帽形由柄决定;

如果A且B,则帽形由假根决定;

如果A且B,则帽形由柄和假根共同决定。

1.5 回归史实,重现结果

学生自主完成实验方案并作出结果预测后,教师再呈现科学家做的经典实验,展示实验的真实结果,带领学生分析经典实验的思路、原理和步骤,使学生领悟其中蕴含的科学精神和研究方法,通过对比反思自己的实验方案。在此过程中,学生既总结自己设计的严谨巧妙之处,获得科学探究的成就感,也发现自身的不足加以改进。

1.6 深入探究,深化实验

教师继续通过设问引发学生思考:假根决定“帽”的形状,是细胞核还是细胞质起主要作用,如何证明?通过继续探究培养学生严谨的思维和科学探究技能。最后,学生通过实验探究得出了细胞核控制性状的遗传的结论。

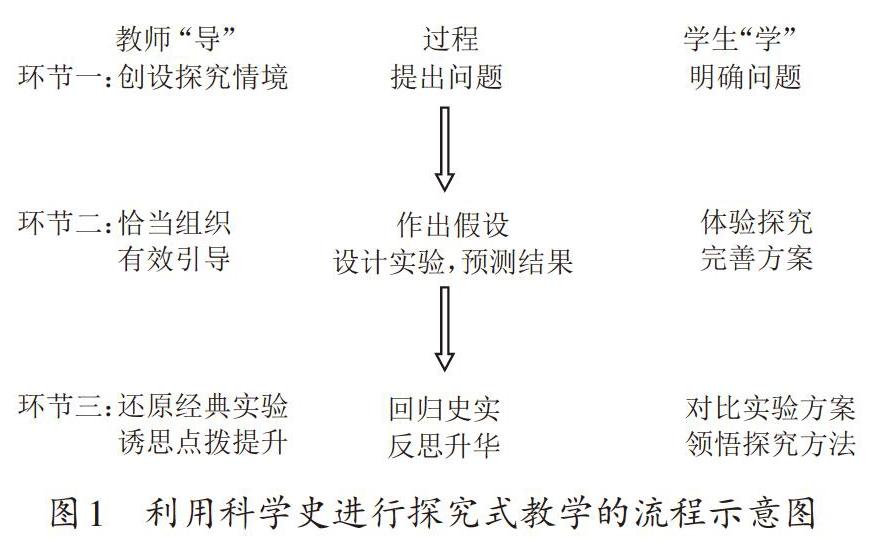

笔者总结了利用科学史进行探究式教学的大致流程,如图1所示。

2 借助模型与建模,感悟科学探究思维

《普通高中生物学课程标准(2017版)》(以下简称课标)提出要让学生能够运用模型与建模方法探讨生命现象及规律,审视或论证生物学社会议题。模型建构法通常是运用身边材料工具等构建、推演或运用数学方法和文字图像等加以描述、概括的一种活动。高中的生物学模型可以分为物理模型、数学模型和概念模型3类,其中物理模型是指以实物或图画的形式直观地表达实际对象的形态结构或三维结构或发生过程。运用模型建构可以让抽象的知识变得更加具体形象,是学生理解和掌握生物学核心概念的重要方法。因此,充分挖掘模型建构探究活动是培育学生科学探究素养的良好途径。

下面借助物理模型建模,展示科学探究思维培育过程(以人教版必修2减数分裂中染色体的行为变化模型建構部分内容为例)。

2.1 创设相关情境,铺垫探究问题

教师呈现科学史:1883年,比利时细胞学家比奈登观察到,马蛔虫的受精卵中有两对染色体,精子和卵细胞中的染色体只有两条。教师要求学生思考马蛔虫的受精卵和精子、卵细胞中染色体数目和形态特点的区别。

2.2 教师发挥主导,提出探究问题

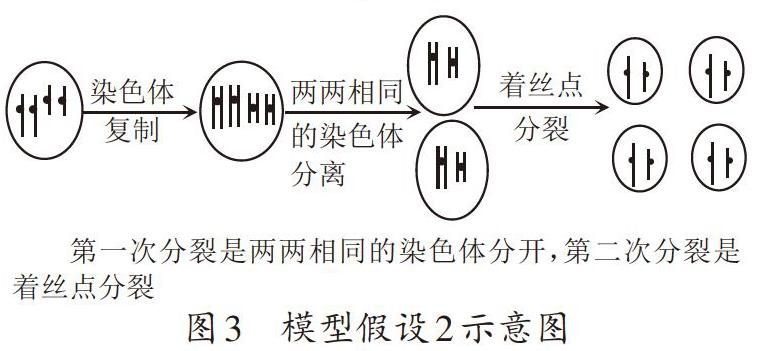

教师提出问题:减数分裂怎样进行,才能使原始生殖细胞中两两相同的染色体分离,而且染色体数目减半?

2.3 借助模型材料,提出模型假设

学生利用教师提供的模型建构材料,即两种不同颜色的扭扭棒若干(两种颜色一种代表来自父方的染色体,一种代表来自母方的染色体)。学生每四人为一小组合作探究。学生先互相讨论,再利用提供的材料动手构建可能的减数分裂过程模型,小组代表再上台展讲每组的模型假设。学生的假设主要有两种:

①染色体不复制,细胞分裂1次;

②染色体复制1次,细胞分裂2次。

其中第二种假设占主要。基于有丝分裂前概念的学习,多数学生认为减数分裂间期也要经历有丝分裂间期类似的染色体复制过程。在教师的提示下,学生结合科学史材料分析:1890年奥斯卡·赫特维奇经过实验观察证实了染色体只有经过复制才能启动分裂,并且减数分裂过程包含两次连续的分裂。学生从而得到更多的证据支撑,并主要根据第二种假设构建模型进行合作探究活动。

从第二种假设模型建构中,又从学生展示的模型中选取最多的两种结果交流展示,如图2、图3所示。

2.4 寻找真实证据,验证假设真伪

教师提问:究竟哪种模型假设是正确的呢,如何来验证假说?学生首先想到的是通过实验观察验证。教师肯定学生的实证思维,然后通过展示蝗虫精母细胞减数分裂固定装片的照片和百合花药减数分裂過程图的照片,鼓励学生深入发掘证据。学生找到了减数第二次分裂前期染色体的形态图,发现着丝点并没有分裂,细胞内不含同源染色体,由此推测模型假设2更具有说服力。

该过程同时对于没有开展真实实验的学生也是非常有意义的。教师引导学生通过各种方式去寻找证据,通过质疑、辩驳,促使学生产生思维的碰撞,或者推翻不合理假设,或者完善认可合理的假设,这一过程可以提升学生获取信息和对信息进行处理的能力,能促进学生理解科学概念、科学本质及提高自身的科学思维和合作探究能力。

2.5 突破主观概念,修正完善模型

学生基于模型假设2对模型进行修正。有不少学生囿于有丝分裂前概念,在构建减数第一次分裂的前期和中期模型时,染色体的行为类似于有丝分裂前期和中期。这时,教师不要急于对学生的模型进行评论,而是及时展示史料:1903年,美国遗传学家萨顿通过对蝗虫精子形成过程中染色体变化研究,深刻地阐述了“遗传的染色体理论”。他得出了“同源染色体在减数分裂时,以配对的形式联合,再彼此分离”的结论。然后,再提出问题:如何完善减数分裂过程中染色体模型?

教师引导学生沿着知识发现的过程继续思考,运用已有知识自我构建新知识,帮助学生在不断的思维冲突中逐渐修正完善模型,最后再构建出减数分裂这个核心概念。

通过以上案例分析,笔者小结了利用物理模型进行探究式教学的一般流程:

创设探究的问题情境→提出探究问题→借助建模,提出模型假设→寻找证据,验证假设→修正、完善模型→构建核心概念。

3 反思与讨论

课标指出,生物学课程期待学生主动参与学习过程,在亲历提出问题、获取信息、寻找证据、检验假设和发现规律等过程中习得生物学知识,养成科学思维的习惯,形成积极的科学态度。高中阶段生物学课程是科学领域的重要学科课程之一,既要求学生获得基础的生物学知识,又要让学生领悟生物学家在研究过程中解决问题的思路和方法。

3.1 借助模型与建模,感悟科学探究思维的反思

在模型制作活动中,学生需要运用已有知识进行假设、模拟、实验、观察、对比及归纳、演绎,将复杂事物进行简化,将抽象概念形象化、具体化。通过合作探究,不同学生对于相同事物所构建的模型可能不同。在思维碰撞下,学生的科学思维、创新精神和探究能力均得到提高。

3.2 基于科学史,体验科学探究历程的反思

利用生物科学史开展教学时,教师可以借助有趣的史实还原科学发现的本真过程,让学生体验知识的发生、发展过程,体会科学家解决问题的过程和研究思路,感悟科学精神和科学态度,从而更好地理解科学探究的本质,提升自身生物学核心素养。教师平时应多阅读科学史相关资料,准确把握科学史发展的脉络,深入领略科学史中蕴含的人文精神和科学方法,以便自如地对教材涉及的科学史内容加以运用、拓展或适当加工重组,以此能更好地发挥科学史的教育价值。

参考文献:

[1]王永胜等.生物学核心概念的发展——高中生物新课程的科学史[M].北京:人民教育出版社,2007:43-44.

[2]朱止威,赵占良.普通高中课程标准实验教科书·生物·必修2.遗传与进化教师教学用书[M].北京:人民教育出版社,2007:46-56.

[3]殷海洋.生物模型构建课例分析:以“生物学科模型的建构专题”教学为例[J].中学生物教学,2018( 1-2):143-144.

[4]中华人民共和国教育部.普通高中生物学课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018.