胸腰椎骨折应用经伤椎和跨伤椎短节段内固定术治疗的比较研究

荆志勇 田 雨 韦 深

(东莞康怡医院骨科 东莞 523047)

胸腰段(T11~L2)作为主要的脊柱结构以及各项功能变化的转折点和链接点,同时也是脊柱骨折的常见部位[1]。在所有脊柱骨折类型中,胸腰椎骨折临床发病率较高。临床在胸腰椎骨折的治疗中,主要以后路短节段内固定术即跨伤椎短节段内固定术为常用术式,其入路相对简单、操作便捷,疗效较好。但鉴于近年来胸腰椎骨折临床发病率的上升,该术式可能引起内固定松动或断裂、术后患者伤椎椎体高度丢失等并发症,对手术效果的维持以及预后带来的影响逐渐凸显[2]。而经伤椎短节段内固定术作为近年来临床用于治疗胸腰椎骨折的新术式,因其具有更好的复位效果与内固定效果、生物力学更稳当而备受关注。为此,本文就经伤椎和跨伤椎短节段内固定术治疗胸腰椎骨折的临床应用价值进行对比研究。

1 资料与方法

1.1一般资料

选取2014年1月~2018年1月在我院治疗的46例胸腰椎骨折患者为研究对象,所纳入患者经临床检查均确诊,并且骨折均符合内固定手术指征;排除由各种骨病、骨肿瘤引起的椎体骨折,排除合并严重骨质疏松需行椎体成形术骨折患者,同时排除伴发严重内科疾病患者。根据患者临床治疗,按手术方法不同分为对照组与研究组,每组均为23例。对照组中男性15例,女性8例;年龄26~61岁,平均年龄(42.61±4.03)岁;骨折节段T112例、T128例、L19例、L24例。研究组中男性16例、女性7例;年龄24~59岁,平均年龄(40.58±3.68)岁;骨折节段T113例、T127例、L110例、L23例。两组患者基线资料对比差异无统计学意义,具有可比性(P>0.05)。

1.2方法

研究组患者行经伤椎短节段内固定术。具体方法为:术前完善各项检查后,对患者实施全身麻醉。麻醉起效后,于伤椎中心位置作一个长度为8~10cm的正中切口,而后常规切开皮肤,逐层分离皮肤、皮下组织和肌肉,将椎体骨性结构完全暴露与视野中。随后,对残留的碎骨清理干净,首先将螺钉置入伤椎上下正常椎体椎弓根内,而后再将螺钉置入受伤椎体中;注意在经伤椎置入螺钉时,需要预留1~2圈螺纹,以确保置入伤椎的螺钉钉尾能够高出上下正常椎体置入螺钉的钉尾。结合患者实际情况,选择与之相适应的连接杆,并进行安装,在固定时,首先对下位椎体螺钉进行固定,并以伤椎螺钉为支撑点,纵向撑开上位椎体和伤椎间,最后锁紧螺钉,关闭切口并行无菌包扎。术后给予患者常规的抗感染,按常规护理模式进行术后护理。

对照组患者则行跨伤椎短节段内固定术。具体方法为:麻醉起效后,将伤椎常规暴露,而后取4根椎弓根螺钉于伤椎上位及下位椎体置入,首先锁定伤椎下一位椎体螺钉,随后行纵向撑开,再对上一位椎体进行提拉,最后锁紧椎弓根螺栓。术后行常规抗感染与临床护理。

1.3观察指标

于术前与术后6个月对两组患者进行胸腰椎正侧位X线片检查,观察并测定患者伤椎椎体前缘高度比(伤椎椎体前缘高度与上下正常椎体前缘高度比/2)、Cobb角变化情况,以作为临床疗效评估指标;同时观察并记录两组患者手术时间、术中出血量、术后卧床以及住院时间等术中创伤与术后恢复情况;并对患者进行6个月的随访,观察并记录随访期间患者出现螺钉松动、断裂或脱出等并发症发生情况[3]。

1.4统计学方法

2 结果

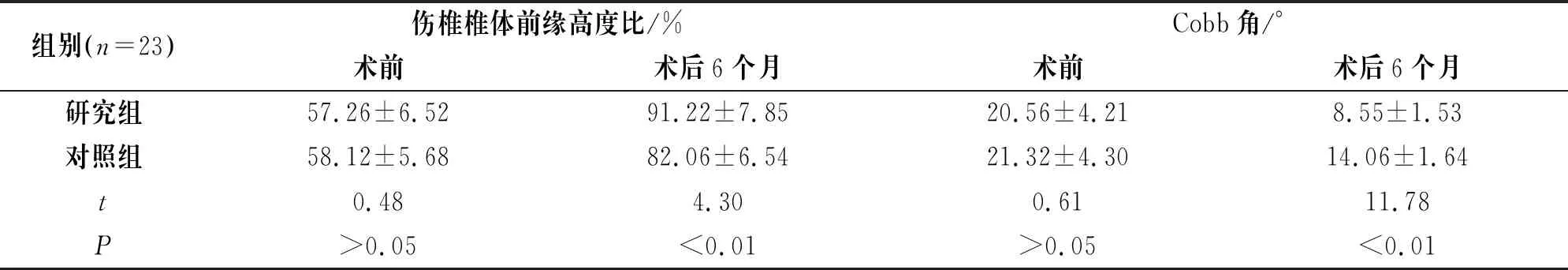

2.1两组术前与术后6个月伤椎情况对比

术前对两组患者伤椎椎体前缘高度比与Cobb角进行测量,两组上述指标对比无统计学意义(P>0.05);而术后观察,两组患者伤椎椎体前缘高度比与Cobb角均较术前改善,但研究组改善程度优于对照组,且对比差异具有统计学意义(P<0.05),见表1。

组别(n=23)伤椎椎体前缘高度比/%Cobb角/°术前术后6个月术前术后6个月研究组57.26±6.5291.22±7.8520.56±4.218.55±1.53对照组58.12±5.6882.06±6.5421.32±4.3014.06±1.64t0.484.300.6111.78P>0.05<0.01>0.05<0.01

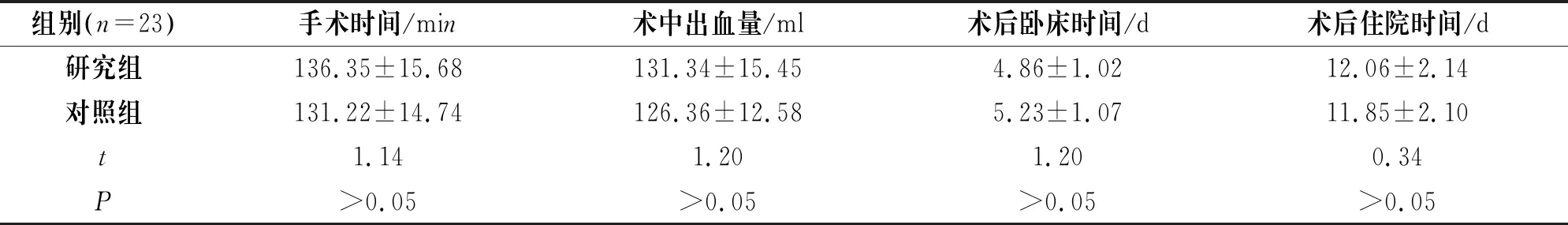

2.2两组术中与术后情况对比

通过对比观察两组患者手术时间、术中出血量、术后卧床以及住院时间等指标,结果显示两组上述指标对比差异并无统计学意义(P>0.05),见表2。

组别(n=23)手术时间/min术中出血量/ml术后卧床时间/d术后住院时间/d研究组136.35±15.68131.34±15.454.86±1.0212.06±2.14对照组131.22±14.74126.36±12.585.23±1.0711.85±2.10t1.141.201.200.34P>0.05>0.05>0.05>0.05

2.3两组术后并发症发生情况对比

术后对患者进行6个月随访,随访期间,研究组患者出现1例螺钉松动,术后并发症发生率为4.35%;而对照组患者则出现螺钉松动3例、螺钉脱出2例和螺钉断裂1例,术后并发症发生率为26.09%。组间并发症发生率对比,研究组低于对照组(χ2=4.21,P=0.04)。

3 讨论

胸腰椎作为连接胸椎与腰椎活动的转折点,是躯体活动应力集中部位,这就决定了该部位成为骨折的多发点。临床研究表明[4],胸腰椎骨折患者损伤部位主要集中于上半部,使得受伤椎体与邻近椎体侧方脱位;而骨折类型多为纵向骨折,造成损伤侧的椎体残留碎骨块途突进椎管内,并且合并椎弓根、关节突等骨折时,会造成椎体结构稳定性下降。为此,针对胸腰椎骨折患者,尽可能地恢复其脊柱解剖结构与稳定性,解除椎管内碎骨对脊神经的压迫是临床治疗的关键。

而椎弓根螺钉内固定则是目前临床治疗该类骨折相对成熟且较为有效的手术方法,但临床对于经伤椎或跨伤椎内固定的选择并无统一标准,存在较大争议。以往保守治疗观念认为,应用跨伤椎短节段内固定的方式,能够有效避免对伤椎造成二次损伤,通过跨伤椎对其邻近的上下椎体实施椎弓根钉固定,能够达到较好的复位伤椎与固定的效果[5]。但伴随着胸腰椎骨折发病率的上升,跨伤椎内固定应用增加,其弊端亦不断突显。术后患者伤椎椎体高度丢失、内固定松动、脱出或断裂等问题,逐渐影响其术后整体效果。而在本次研究中,通过对比观察发现,研究组患者术后伤椎椎体前缘高度比要高于对照组,而Cobb角则低于对照组;同时在并发症上观察,研究组患者出现内固定松动、脱出或断裂情况即并发症发生率(4.35%)要明显低于对照组(26.09%)(P<0.05)。这就表示相对于跨伤椎内固定术,经伤椎内固定数在胸腰椎骨折中的应用效果更好,能够有效促进患者脊椎解剖结构的稳定性,同时有效避免了术后内固定松动、断裂等情况,手术效果更显著。这是因为经伤椎内固定的方式,首先置入伤椎的螺钉能够起到向腹侧施加应力的作用,继而能够有效对抗椎弓根钉的“悬挂效应”,促使复位与固定效果提升。通过将螺钉固定于伤椎上,一方面既不会使得螺钉长度增加,使脊柱活动性得到较好地保留;另一方面,还起到分散负荷应力和增加脊柱支撑力的作用[6]。除此之外,采用经伤椎内固定的方式,能够为骨折椎体建立一个良好的支撑点,使骨折在韧带与纤维环的牵拉作用下,实现最大程度的复位,并能够将集中于椎弓根的力分散至螺钉与椎体,在很大程度上减少了螺钉松动、断裂等情况。

虽然通过研究可表明,经伤椎内固定疗效确切、预后效果较好,但对于其在术中对患者造成的创伤与跨伤椎内固定对比尚无明确报道。同时临床研究认为,经伤椎内固定会对患者造成二次创伤,使得机体出现较大的应激反应,术后恢复较慢。在本次研究中,由于手术操作医师经验较丰富、资历深,能够在最大程度上减少手术创伤,保证手术的有效进行,故而两组患者在手术时间、术中出血量以及术后卧床和住院时间上对比,差异并无统计学意义(P>0.05)。但由于本次研究为小样本研究,并不能有效证明经伤椎内固定其术中创伤与术后恢复与跨伤椎内固定相当,还需要大量的样本研究证明。

综上所述,对于胸腰椎骨折,应用经伤椎内固定相对于跨伤椎内固定,疗效更显著,同时术后并发症较少,具有一定的应用价值。