还是有人抬头看见了月亮

姜建强

一

这个世界上唯一不可思议的,恐怕就是还活着这件事。

会自然醒,而且眼睛还能再度睁开。仔细想来,确实诚惶诚恐。

我在。我正在此处。

我在。但我并不思。因为所有的思,最终都走向徒劳走向混沌走向不可触及。

我在。我正在此处,将一个鲜活—生鱼片,放入嘴中。“呲溜”一声,从喉咙到食道到胃袋,分秒之事。

村上春树说,闭着眼睛,就能闻到风的气味,而且是五月硕果膨胀之风。

于是,我闭上了眼睛。但风味呢?那五月之风的况味呢?全然没有。但感知系统却给出了另一个感觉图式:这个世界最为沉静的时间,是在黎明破晓前的一瞬。原来,人的感知是有差异的,对瞬间的感受也是不同的。哲学家说,普遍性的存在必然会触及生命的本质。那么,我在/我正在此处,是否就是最大的普遍性?每个个体的身体,是否就是生命的本质?可能正是从这个视角出发,日本人才不无敏感地说,听到枯叶被踩碎的声音,看到夕阳的橘红色,心里就升起感动。这样鲜明的一刻,就是生命正要开始的瞬间吧。你看,重视自己身体的感受,在日本人看来是一件多么了不起的事情。

于是,我们仿佛在这个国度里,看到了什么叫揽镜自怜的伤感,看到了什么叫未成年的骨感少女。在这个国度,思考如何活着的人生哲学是没有用的。他们不用思考说话,用身体说话。

二

这样说来,美的心向,日本人确实与我们不同。

中国人那种“白日放歌须纵酒,青春做伴好还乡”(杜甫)的喜悦,放置日本是再也听不到那巨兽般吼叫的蒸汽机车,暴风雪的夜晚只有单调风声的寂感。中国人直言“碧桃红颊一千年”(李商隐),但晚近的日本人说,富山县海湾里的一轮月,如同黑糖葛粉裹着白豆沙,云薄月淡。中国人喜欢说“不入园林,怎知春色如许”(汤显祖),但日本人说女人的呼吸吹落在我的后颈上,用手一抹,是一片枯萎的藤花。你看《红楼梦》,我们男女情长,是要永远永久的。但他们的《源氏物语》,则将男女私情敲打成无数瞬间,然后是一夜到天明的分别。

瓷器的英语是china,漆器的英语是japan。看似是在分庭抗礼,其实是在叙说不同的话语。在日本,漆器文明是通过一只木碗、一把汤勺、一个饭盒来表现美存在于被感知的瞬间。在中国,瓷器文明是通过一具茶杯、一只饭碗、一个花瓶来表现“玉艳独发凌清寒”。

美的东西,要在尚美的时候终结它。金阁寺要在生辉生艳之际,一火烧毁。三岛由纪夫的雄性美肌,要在色泽饱满之际,一刀切腹。溪齐英泉的浮世绘描绘男女在雪地交欢,却又落樱遍野,雪原一片绯红。战国武将松永弹正,第二天就要与城同亡,可就在死前之夜,还有心情接受了一以贯之的延命针灸。冈仓天心在《茶书》里,提到千利休的时候,用了“花御供”这个向神佛献花的用语,显然是暗示在最后的最后,千利休杀死自己的身体才是最鲜烈最艳美的时刻。以花喻死,川端康成借此说,美一定是生息在死的中间。这种从欢乐到寂灭,在日本人看来也就是落花的一瞬间,也就是夕月雁叫的一瞬间。

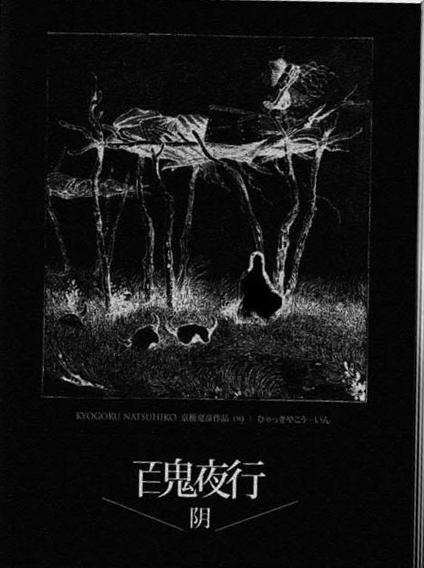

日本鬼怪作家京极夏彦的《百鬼夜行·阴》,用“我”之口这样说:“蔚蓝的天空,广袤的海洋,这些与我一点也不相配。举凡太过健康,太过正当,太过炽烈,太过整齐之事物,我生性难以接受……我所讨厌、畏惧的不是海的景观,而是海的本质。累积成海洋的并非是水。”你看,这里的“我”,是一种怎样的瞬间意象呢?

三

那么,何谓瞬间?

瞬间,就是时间停止的那个瞬间?但时间怎么会停止呢?

瞬间,就是太阳落山的那个瞬间?但太阳怎么能落山呢?

原来,在我们的观念中,时间确实会停下的。停下干什么呢?让我们的相爱之人在无时间的“圈外”互吻香唇至永久?

原来,在我们的观念中,太阳确实能落山。落山干什么呢?让我们的艺术家勾画烟寺晚钟的悠远回响至永久?

这样说来,所有的观念之物都是瞬间这个“时”的闪闪烁烁,都是此一刹那被彼一刹那的更新。就是在刹那生灭中,传来木屐踏过板桥的声音,传来门外的雨滴“哗哗”地淋在伞上的声音。转换意象来看,瞬间,就是雨点敲打车窗,雨帘在车窗玻璃斜斜地从一端流到另一端。流着流着,短暂停住的瞬间,又接着流动起来。流动起来的瞬间,又静止的瞬间。车窗画出一道道交错的瞬间静止与瞬间流动的线纹。

你看,斗牛士用手中的必杀剑,突然刺中斗牛的那个瞬间。选定45°角,锋剑深深地、干净利落地刺中牛的颈部,临近心脏的大动脉和大静脉即刻被切断。是牛被刺了,还是斗牛士自己被刺了?只在瞬间。受此一击的斗牛,剛要跨出本能反击的那个瞬间,轰然倒下。真可谓穿透一瞬间,此在即永恒。

你看,樱花片片飘落。飞散的樱花在触碰地面的那个瞬间之音,你能听到吗?恐怕没有人会听到。但确实有声音发出。好像既不是花瓣的声音也不是地面的声音。直观地感觉这个知的世界,然后日本人将这个触碰的瞬间加以描述—天地间砰然一个大响声,如同小行星撞击地球时发出的瞬间大响声。

这就联想到日本人构筑的茶室世界。炉火不裂,草庵不响,沸水不惊。在这里,瞬间似乎没有进化也没有退化,但“一期一会”这个非连续性的连续,则表明时间在意义的入口遭到了终结。川端康成的《千只鹤》里,太田夫人死了,残留着口红印记的志野茶碗也打碎了。但打碎归打碎,那白瓷上面的一点红,则透着冷艳的美感,令菊治如在梦幻的瞬间中。在《雪国》里,有“飞蛾看起来老是贴在纱窗上,其实是已经死掉了。有的像枯叶似的飘散,也有的从土墙上掉下来”的描写。有趣的是小说主人公岛村为此给出一个设问:“为什么都死得这么美呢?”这就令人想起《源氏物语》里的源氏,在与自己的后母藤壶一场情欢之后,他不无动情地说:“你那熟睡的面容如同死去般美丽。”你看,打碎的茶碗,留着残红美,死去的飞蛾,倒有冬天的枯寂美,而容貌最佳时,则在死灭时。死去的瞬间,寂灭的瞬间,才能看到干枯的树梢上挂着的一弯新月。这就如同很多日本年轻人在三一一大地震断电之后,才不无惊奇地发现,天上还有一轮明月在高照。

四

日本学者加藤周一在《日本文化中的时间与空间》中,第一个明确提出在日本文化中共存着三个不同类型的时间:一个是无始无终的直线时间,一个是无始无终的圆周的循环时间,一个是有始有终的人生时间。加藤认为,直线时间是历史时间,循环时间是日常时间,人生时间是普遍时间。这三个时间的共同指向都是现在/此处(いま/ここ)。它的逻辑延伸就是现在(いま)即永远,此处(ここ)即世界。所以在日本人的时间观里,过去如流水,过去的也就过去了,而明日有明日之风吹拂。唯有今天,是实在的,能感知能体验的。时间之流,在西方首先是个原子不断分割的物理问题,但在东洋,在日本,则是个重叠无数瞬间的审美问题。看来,唯有美,才能被神关注。

小津安二郎的电影,为什么我们中国观众也非常喜欢?就在于小津所发想的“坐的美学”,本质地看就是坐在此刻当下的瞬间,就是坐在潮涨潮落的瞬间,就是坐在夕阳西下的瞬间。在缓慢与平淡中,显现岁月静好。而在川端康成的笔下,女人们则用柠檬化妆,她们背着恋人,把柠檬汁涂在胸前和大腿上。接吻后,男人会说,喂,我舔到柠檬,就想吃橙子。这显然也是一瞬以外无他的幸福感。白茶花的清雅、女郎花的动人、桔梗的艳姿、秋菊的香气,不论哪个季节,日本人总是在不经意间,但又总是充满情趣地将这些花草,插在花瓶或湿漉漉的原木水桶里。

日本武道的极意是什么?笔者以为不在于死,而在于生,在于现在还活在这里。如何才能生,如何才能现在还活在这里?只有一条,就是从死里求生放活。所以,武士一早醒来就想着今天如何去死。如果想今天不死,就要找出今天不死的方策来。不是避死求生,而是求生避死。所以,武道又要求放下手中刀。这看似是理解上的难点,但转换思路来看,武士放下作为凶器的刀,举起的则是作为武器的刀。将自己内敛(放下凶器的刀)的一瞬,这个一瞬则是永久地潜在于体内,这个一瞬也是他人无法击破的。这里的逻辑在于:必死必被杀才获必生。

在日本,居酒屋在晚上都爆满。其中一个原因就是日本人有“此在”的现世观。村上春树的短篇集《没有女人的男人们》的《木野》篇中,那个中年男人总是坐在居酒屋吧台前最靠里的位子上。大约三十分钟把啤酒喝完,然后加喝威士忌,兑同样量的水,再加冰块。然后看书,然后站起,然后掏钱包结账,然后流泪。村上用“闷葫芦男人”形容他。而就是这位“闷葫芦男人”几乎天天都来喝酒。为什么?是在寻找存在感,表明他还活在“现时态”。村上对此写道:“这期间雨一直不间断地下着,冷冷地浸润着这个世界。”哈哈,浸润还是冷冷的。

如果将一个旅游行程分为预约、到达、滞在、出发和到家这五个阶段的话,一个调查表明,最令日本人兴奋的是预约阶段,占回答数的77%,而世界平均数是54%。到达阶段,日本人的兴奋点达到了74%,相对世界平均数的51%要高出很多。回家的兴奋点日本人是3%,为最低,而世界平均数是9%。这些表明日本人对“现在/此处”的感受为最重,其情绪的波动也像个小孩,出去玩最高兴,回家就不高兴。而小孩是不知昨天和明天的,今天才是他們玩不够的嘉年华。

五

由于只是现在才是活,由于只是此处才是真,所以日本人在心绪跳跃和审美情趣上,瞬间意象感也就特别强烈。或者干脆说,日本人是为瞬间而活的。

日本摄影家杉本博司在《显现之像》(又译《现象》)的文化论集里说,人有将时间停住的欲求。而这个欲求的根源性则来自于人本身的欲望。人的欲望总是想占有什么,想留住什么。因此世界是被欲望后才存在的,写真也是被欲望后才发明的。你看古董鉴定商的那双眼睛,总是隐藏着某种可怕的魔力。虽然有的鉴定商瘦骨如柴酷似木乃伊,但那双眼睛绝对是妖艳的、具有穿透力的。这是长年将古董对象化的一个结果。为什么会有这个结果呢?就在于古董本身就是由无数瞬间集合而成的魔物。或者说,古董本身就是人的欲望在时间上的停留。那么整天看无数瞬间的集合物,这双眼睛也就具有了看穿万物的魔力。

这就像京都的金阁寺。无疑,金阁寺是美的存在。她是太阳,她是月亮;她是春风,她是秋雨;她是薄雾,她是晚霞。总之,她是一切美的集合和化身。但是最极致的美,最顶端的美,是寂灭,是夭折,是毁坏,是自戕,是枯萎。于是,金阁寺的小和尚,就用一把火,瞬间烧了它。原来,这位小和尚也具有了古董鉴定商的那种眼力—一眼能把瞬间美看透的眼力。

但这个眼力与魔力就是真吗?杉本博司对此存有疑问。写真所表现的时间碎片与那个看似不可替代的瞬间,就是“真”吗?杉本博司说他自己至今都不知“真”为何物。如果瞬间不为真,那么瞬间是什么?捕捉瞬间的意义又何在?从这里生出日本人的瞬间意象:昨天的“我”与今天的“我”是不同格的。作为个体的我,每天都是新生。所以日本有“一日一生”的说法。活在当下,当下就是瞬间,瞬间就是当下。在日本人的眼里,寒山扫雪发呆的瞬间,就是对生的惊喜和对死的凝视的瞬间。由此故,在日本,一切有形之物,可以说都是瞬间意象的产物。

六

比如—

私欲与艺术,你能分辨吗?当两片嘴唇碰在一起,不是有诗人说仿佛是春天来了吗?

短暂就一定不灿烂吗?那流星的修饰语不就是灿烂吗?

生过几个孩子的清少纳言说,婴儿在吃草莓的瞬间,是嘴唇最美的瞬间。

当然还有那位总带几份色相的永井荷风。他说就枕后的不眠之夜,倾听蟋蟀的叫声,胜过恋人的私语。令人怀想不已。

这就很令人纳闷。听蟋蟀的叫声,就胜过恋人的私语?看来这就是日本人瞬间意象的使然了。

全球只有日本才有的大相扑比赛,日本人将其称为“国粹”。完全是肉的冲撞,肉的搏击,肉的厮打。看不出有任何美感,更看不出内涵的体育精神。但当两名近乎全裸的两百多公斤的巨大血肉之躯,在拼尽全力互相冲撞的瞬间,所发出的轰然巨响和产生的接近八百多公斤的撞击力,倒也足实令人感到人竟然有如此的奇力和伟力!气吞山河,力顶千钧,并非尽在传说中。这令人想起远古日本《出云神话》中“比力定乾坤”的故事。显然,大相扑的看点在于瞬间一击。

再比如说柔道。如果说拳击的精髓是反复还击,那么柔道的精髓是瞬间借力。你打我一拳,我就还你一击。这是美国人的心思,是在直线的运动上。永远不以力还力,只需借助对方之力,便能取胜。这是日本人的心思,是在奇妙的圆线运动上。真正的柔道高手,是绝对的冷静和无言,从来不依仗自己的气力,他只将对方的攻击之力加以巧妙地引导和利用,就能制服对方。敌人的气力就是战胜敌人的最好方法。因此柔道的最高智慧就是借力取胜,其典型就是“一本胜”—一个过头顶的大背包。柔道决不炫耀技术,它有一种迫不得已的很内向的自卫性格。它能瞬间使人骨节分离,肩胛脱臼,头骨断裂,其精准程度像个解剖家。这样看,日本人的柔道思维在于,坚强者死之徒,柔弱者生之徒。是以兵强则不胜,木强则折。这就是日本“柔道之父”嘉纳治五郎所言的“瞬间身心功法”。

当然还有日本的插花。与西洋插花相比,日本的插花是减法,西洋的插花是加法。一个是要尽可能地多,填满空间,一个是要尽可能地少,虚无空间。花期很短,所以花具有永恒之命。早上开的花,傍晚就枯萎。带着这种惜情与哀情插花,其瞬间表现出的侘寂,才是日本的情绪。日本的茶道也是瞬间之物。小川流煎茶道,一碗煎茶的量只有八滴茶水的程度,但用的茶叶则有五克之多。因为很显然,如果只是湿润口渴的喉咙,喝茶不可能成为道。喝茶之所以能成道,则在于茶室、主客、花束、光线、沸水、空间和时间,在作了反复调和之后,点上的一服茶,就具有了疗“心渴”之伤的功效。因为是疗“心渴”之伤,所以只需八滴的茶水量。他们说这叫“瞬间滴”。

日本有俳句。俳句恰恰是表现瞬间与即逝的最佳形式,当然也是表现物哀的最佳形式。瞬间景象,瞬间顿悟,瞬间情思,瞬间而止。因为表现瞬间,它必是奇数之美,必是凋零之美,必是残缺之美,所以也必然走向物哀之美。如“砍下一棵树,露白的切口,今晚的月亮”(松尾芭蕉)。而中国的诗歌,总是以偶数和工整来完成承上启下的建构,表现的是一种圆合与气韵。如“水流心不竞,云在意俱迟”(杜甫)。非常乐感,也非常达观。

因为注重瞬间,带出的一个效应就是鲜活。鲜活是生命的最高,而瞬间就用来定格这个最高。日本料理中的一个“旬”字,就是在设问把鲜活放入嘴里,你能感知初夏和深秋的那轮月有何不同?在长刀直入金枪鱼肚腹的瞬间,用生蚝刀撬开生蚝的瞬间,或者小心地将河豚的精巢去掉的瞬间,这个鲜活承受着血腥与残暴。虽有无法原谅的罪恶感,但也是没有办法的。牺牲一个鲜活,是为了另一个鲜活更鲜活。自然生物体的因果链就是这样设定的。日本美食家北大路鲁山人说过,用刀具切鱼片,下刀的那个瞬间,能让料理活,也能让料理死。风情的人切出风情的线,世俗的人切出庸俗的线。所以日本人吃生鱼片的感觉,就是凉飕飕的感觉,就是软软的小清新的感觉。滑入喉咙的触感,能引发情欲的触感,这是否就是日本人喜欢生鱼片的最大原因?无怪乎古人说食色性也。

不错,瞬间一般都表现为稍纵即逝或千变万化。但瞬间也不总是稍纵即逝或千变万化。指向永恒不变的那个瞬间,则是瞬间中的瞬间,乃为最高。如日本的歌舞伎,演剧三百多年来没有任何的变化。八十岁的日本老人,年迈后再次观看,剧目与舞台样式与孩提时观看到的毫无变化,还是以前的那个浓缩了时间与空间的瞬间,变化了的只有自己的心境,一种生命时时与死的静谧为邻的心境。年轻时没看明白的地方现在看明白了,一种成长的乐趣油然而生。而这种乐趣在其他演剧中是没有的。所以日本人说,所谓“艺”,等待就是活着。这也如同日本的能乐。曲终人散会有时,但绝不会落幕告终。这个艺术特点表明,余白的瞬间永在。

七

瞬间意象与感悟力。

都说日本人感悟力天下第一。那么这个天下第一的感悟力从何而来?现在看来就来自深入骨髓的瞬间意象。切断时间的连续之链,每天都有无数个瞬间发生。但每天也有无数个瞬间从你身边溜走。捕捉瞬间,并不是人人可以為之的,需要的是感悟力。现在看来,恰恰是这种感悟力,才是创生的原动力。日本茶道家小堀宗实著有《日本的五感》一书,说日本人都是用视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉这五感来娱乐和体验世界的。作者自己的庵号就叫“不传庵”。想表明的一个意思是,“不传”还不是人的活动的最终目的,如何做到如临济宗(禅宗)所言的“不传的传”,才是感性传承的最高,才是禅心养成的最佳。

蓟草长高了,松虫草开花了,落叶松泛出黄褐色,芒草穗子透出了雪白。日本人的感觉神经就是为四季交替而生的。一听到茅蜩清凉的鸣叫,心中感觉秋天临近了。一听到寒蝉的鸣叫,就想到秋天真的到来了。再听到伯劳那嘹亮的高音,就想到完全是深秋时节了。《万叶集》里,有吟诵蟋蟀的万叶歌。有研究者认为这里的蟋蟀应该是虫类的总称。但平安时代的文学,出现了铃虫、松虫、蝈蝈、蠡斯等。对古人来说,一到秋天,蓑虫就叫了,喊着“爹呀、爹呀”的,蚯蚓也叫了。为此,蓑虫和蚯蚓都进入了俳句的季题。

从树梢飘下一朵樱花,五片花瓣直立着,完好地保留这花萼。又一朵,像小伞一样轻轻坠地。观察敏锐的日本人感到反常,再仔细一看,原来有四五只小雀,正在叨食花心中的樱花蜜。被啄过的樱花,便迅速落进纷乱的花瓣丛中。日本人对秋天的感受是,邻家院子里的柿子开始变红了。虽然白天的阳光还有残暑感,但傍晚夕阳的红黄色已经与夏天的颜色不一样了。日本人还将秋天分为三阶,九月是开端,十月是全盛,十一月是尾声(はしり/さかり/なごり,日语读来更有节奏感)。秋分一过,夜晚变长,人们的心情也被秋意感染,进入了物哀的季节。明治诗人室生犀星说,他窥视过蝉的内脏,发现它好像没有肠子,顿觉蝉好可怜。它的腹腔是干瘪的,空荡荡的。如今一想起饥饿的蝉,就悲从中来。

镰仓高校前的黄昏,“江之电”在湘南海岸边缓慢地穿过夕阳,咣当咣当的声响与海岸拍浪的声响,三两海鸥从近处飞向远方。这样的场景,生出的是悲伤吗?不是。因为悲伤还是“我”思虑的一个结果,而瞬间在本质上是去“我”、去“心”的一个结果。所以它并不思虑,也不逻辑,所以它呈现出的是一种瞬间的凄美、瞬间的哀怜,如同秋日里的柿子色,也如同京都一保堂的“嘉木”茶,有隐约中的玉露之感。

松尾芭蕉有俳句:“多靜呀,蝉声入岩石。”大自然中最孱弱的蝉声,居然能渗入岩石中,那周边是一种怎样的静啊。反之,坚硬的岩石能被渗透,那需要一种怎样的动(声)力啊。以动托静,用静衬动。芭蕉对瞬间的自然之动的感悟力是惊人的。村上春树曾在一篇文章中说,如果将芭蕉这首俳句给美国学生看,并叫他们写上一百多字的读后感,恐怕够呛。为什么够呛呢?笔者以为就在于感悟力的差异。美国学生无法理解瞬间与动静之间的关系。

八

一个人的感悟力强了,就会在意他人的存在,在意他人的心向。

以前读芥川龙之介短篇小说《手绢》,没有太大的感觉。现在再读,印象深刻的是,当小说里的先生听到一位母亲在他面前说,儿子终于死了,谢谢您此前的照应,这位先生猛然吃了一惊。端起的茶碗还没有来得及挨上柔软的口髭。他在思量:这碗茶是喝还是不喝?“这样一种和青年的死完全无关的思想,在一瞬间困扰着先生的心灵。”但也总不能拿着茶碗停在那儿。于是先生“下了决心,猛一口喝了半杯,微微皱着眉头,好像梗住似的说了句—哦呀”。显然,这里的心绪是细腻的。一位母亲向先生通报儿子的死讯,这位先生非常顾及他人感受性的表现在于,如果还是按原先节奏喝茶的话,就显得没有吃惊感和悲伤感,那就有失礼之处。而如果就此将茶碗放下,用打断节奏不再喝茶来表吃惊和悲伤的话,这位母亲的心理负担恐怕会更重。因为她向他通报儿子的死讯,仅仅是表面的程序而已,私人关系并没有亲密到这个分上。在最后瞬间的权衡下,这位叫长谷川的先生还是决定喝。不过是“猛一口喝了半杯”的喝,而不是慢条斯理地品茶似的喝。之所以要这样喝,其精妙之处在于,既表示听了青年的死讯后,吃惊得连喝茶的动作都走样了,又暗示了我毕竟还是先生,再是何等的悲伤之事,茶,还是要喝的。

芥川龙之介这个短篇发表于一九一六年,距今已有一百零三年。但日本人在意他人感受的这个文化特征并没有消失。非但没有消失,而是更强化了。日本中世的文化名人世阿弥曾经说过“隐秘是花”这句话。日本的建筑美学家黑川雅之对此理解道:“不是表现全部,而是通过部分的隐秘来驱动对方的想象力。”何谓“驱动对方的想象力”?这就好比在过横道线的时候,尽管是规定行人优先了,尽管你再怎样地不慌不忙地慢走,车都是等你的。但日本人在过横道线的时候,还是用小跑的速度通过。这显然是考虑到等在一旁的驾驶员的心情了。虽然交通法给了我优先权,但在情分上、在感觉上,这个优先权的使用绝不能夸张,更不能漫不经心。还有日本人一起乘电梯时也都沉默不语,再多的人电梯里也是一片安静。这是为什么?这是考虑到如果说话,大家都能听到。只有与对话者之间明白的事给他人听到了,不礼貌是主要的,保密是次要的。在同一空间下,让他人接受与他无关的信息,是给他人添麻烦的一个表现。从乘电梯不说话延伸开来的,就是日本女人基本不用很浓烈的香水。香奈儿5号,确实能刷存在感,但日本人基本不用。这是因为在日本人看来,香水不单纯是消耗品,它还含有这么一个要素:整体(他人)美中的个别(自己)美。所以必须自觉地收敛香气调和周围。自己(个别)美不能压倒和影响他人(整体)美。这种顾及他人感受还表现在出厂的洗发露和护肤品,很多都是无香型或微香型的。

一到夏天,日本人全身脱(除)毛的广告就大为活跃。这迎合了日本女性对于发达的脸毛、胎毛和体毛的抗拒心理。日本开发的脱毛用品也让人眼花缭乱。拔、刮、染、擦,且各个部位都有不同的道具。如对腋毛处理的基准是光滑平整。凡能看得到毛根孔的或有鸡皮疙瘩状的,都属不及格。而现在的脱毛又扩展到对私处V字区域的处理,又称“比基尼线脱毛”。日本人为什么热衷脱毛?说穿了还是因为在意他人。当穿戴半袖或无袖衬衣的手臂,在拥挤的车厢里高举时,露出的腋下如果腋毛刮得不够清爽,就是对他人视线的污染。

由于太顾及他人感受,日本人因自身的体臭也陷入了与人交往的恐惧之中。感到自己体臭,所以不去上学,不去上班的大有人在。日语里有“加龄臭”的说法,是说年纪越大,体味就越重。由于恐惧出汗,只好放弃喜好的体育运动。为了消除体臭,只得加长入浴时间,或增加一天的冲洗次数。现在日本医院的皮肤科出现了“自臭症”这个新病名。这是个什么病呢?就是因为含有体臭的“我”的出现,使得大家都不愉快。与“我”说话的时候,“他/她”抽起了烟。抽烟是“我”口臭的原因吧。所以,“我”必须看病,过于敏感的“他/她”也必须看病。以前日本人是为了喜爱洁净而进行晨浴,现在则是为了消除体臭而必备口香糖和漱口水。日本一些地方还为此设立了气味相谈所,专门来调和因气味发生的纠纷和困惑。

日本学者高桥敦在二○一七年出版了《日本人五人中有一人为HSP》一书。什么叫“HSP”?就是指超敏感体质。测试有五条指标:被他人的情感和健康状态左右,与他人交往后感觉疲倦想一人独处,总是不知不觉地迷醉于空想之中,喧闹和刺激一多就感到不安,没有理由地情绪时好时坏。作者说占有三条就是HSP体质。现在日本人五人中就有一人为这种生物学体质,占总人口的百分之十五至二十。行为特征表现为很难割舍他人是他人,自己是自己,心情的转换也显得比常人迟缓。虽然HSP不是病,但完全矫正不可能,只能小幅改善。于是本来就喜欢戴口罩的日本人,近年又戴出了装饰口罩。装饰什么呢?窥视与被窥视都心烦,我不想看你的表情筋,你也不要看我的表情筋。于是,把自我遮挡在口罩的夹层里。长期内在的紧张与冲突,带来的一个负面就是日本人又多患有精神不安症和忧郁症。草间弥生的圆点画作,现在看来就是一个精神不安者强迫自己的一个结果。所以,到处都是心疗诊所又是日本社会的一个特点。“理性是忧郁症患者的杀手。”就连鬼怪作家京极夏彦都能说出这么内行的话,表明忧郁在日本已成“国民病”。

九

岛国的自然风土。

毫无疑问,地震、台风和火山是根源性的。在地震、台风和火山的淫威下,根本就没有永久之物。河川不是原先的河川,房屋不是原先的房屋,田园不是原先的田园,就连水中的泡沫都不是原先的。成书于一二一二年的《方丈记》,就已经点出了天地异变带来的刹那无常。日本三一一大地震引发大海啸,在冲走万物的瞬间,日本人再次坚信,一切存在于时间中的万物,没有例外,都要寂灭。

既然生者必灭,会者必离,那么,人还要追求永恒干什么?与其追求不着边际的永恒,还不如抓住眼前瞬间的残美。为此,日本人直观感性地将世界理解为花的世界。飞花不落,飞雪不动。在不落和不动的瞬间,烘焙惜情和哀情。这就如同《源氏物语》里的源氏,看到秋花岑寂的嵯峨野,直叹美景已去,悔之晚矣。所以日本文化就其本质而言是阴柔文化,一明一灭一尺间,非常物哀。不过一旦阳刚,便很残酷。你很难想象三岛由纪夫的头颅,是怎样被介错砍下来的吧?

花吹雪,月朦胧。瞬间意象敏锐了日本人高度的感悟力。而高度的感悟力又养成了日本人在意他人感受和相互体谅的心情文化。如果将这种心情文化放入空间和造物的细节里,那么如同黑川雅之在《日本的八个审美意识》中所说,有“细节的集合体构成的环境,则是日本的理念”。这里的精彩之处在于,如果每个人的心中都在意他人的感受,那么这个相互形成的共鸣感,就形成了日本的美意识。黑川雅之将这种美意识形象地比喻为“女性复杂而又充满温柔的身体”,这种身体能将“对方舒适平和地卷入其中”。

日本学者山口周在二0一七年出版了《为什么全球精英都在培养美感力》,一下成畅销书。这本书直言黑格尔、康德的逻辑理性时代已经结束。在AI恐慌的今天,在MBA无用的今天,唯一的生存法就是自己养成美感力。二十一世纪,是感性获利的时代,更是美感力竞争的时代。从美感养成来看,日本无疑又是捷足先登。将《源氏物语》翻译成现代日语的田边圣子,将源氏物语与宝塚歌剧并列。她说这两种文化样态,所要表现的都是没有胜负、不分黑白的世界,有的只是瞬间的爱与恋。对不完全、不对称、不规则、不逻辑的感铭与发现所带来的美,照日本人的说法就是“负的美学”或“减法的美学”。残月、枯枝、粗碗、古庵、落花—不完全之美总是孕育着余白,余白则是穷尽了所有观念,具有无限的可能性。

取下眼镜,世界就变得模糊。但日本人就喜欢在模糊中感知新鲜清纯的山水精气,因为这样才能澄明人的感觉。禅宗为什么能在日本开花?就在于禅的瞬间性和感受性与日本人的心向相符。正是在这个意义上,铃木大拙才说,禅就是日本的性格、日本的灵性。能在修长清澈的眼眉中,发现映现出的鲜嫩的叶色,能在增添的一层深绿的碧影中,发现人的手指尖也为此被染绿了,这么一种瞬间性和感受性,才是引领世界的美感力。日本学者铃木孝夫早在二○一四年就出版了《日本的感性能改变世界》一书。书中论点就是,与其争论不如多体验他人情绪,与其对立不如融合。这个世界有必要融合。

日本二次元文化能漂洋过海,表明它所具有的无臭性。而无臭性恰恰就是普遍的东西,而普遍的东西恰恰就是触及人生命本质的东西。二0一九年夏天,继《你的名字。》之后,新海诚的又一动画新作《天气之子》在日本上映。仅十天,观影人数就破三百万人,票房收入达四十亿日元。何以人气?如果说,《你的名字。》是讲男女相爱却错过的经典爱情故事,那么《天气之子》则是讲人都要寻找到自己的快乐方式。都是对人的瞬间意象的一咏三叹。新海诚在接受采访时说,日本的四季这么美好,但每个人的感受不尽相同。我有自信能表现出每个个体的瞬间。你看,还是瞬间论,还是情绪论,还是感受论。这就如同川端康成一九二七年写《伊豆的舞女》,一九六二年写《古都》。相隔三十五年,当年的感受力没有一点顿挫,还在反复咏叹“花开即死亡,死亡为极致之美”的日式情绪。

十

這个世界需要美感来拯救吗?

对此,笔者只想说,在理性遭遇破绽的今日世界,在“上帝已死”已成笑料的今日世界,任何发想都不为过。这个世界并非万物宜人,但即便满地都是六便士,还是有人抬头看见了月亮。