林幼春家世家学考论

苗 民

摘 要:

日据时期的著名诗人林幼春,是台湾五大家族之一雾峰林氏的子弟。目前对于其家世家学的考察颇有一些存疑之处,这给相关研究带来了较大遮蔽。其一,其祖父林文明在公堂上被正法后,家人曾经三次京控,而申诉的目的却主要是消除“谋逆”之罪名;其二,其父林朝选在日据前期为了家族之利益,与台中的日据当局过往密切,却在被任命为台中县参事后因故称病辞职;其三,其叔祖林文钦是家族风气由武转文的关键人物,其被迫转向的契机则是刘铭传与刘璈之派系斗争。林幼春一生陷入过两个极具争议的事件即“寿至公堂”事件和首倡“非孝论”事件,这两个事件中的林幼春形象看似矛盾,却都体现出家世家学对林幼春的深刻影响。

关键词:林幼春;家世;家学;非孝论;寿至公堂

作者简介:苗民,华侨大学文字院/海外华人文学暨台港文学研究中心副教授,文学博士,主要研究方向:中国文学思想史,海外华文文学(E-mail:miaoming1984@163.com;福建 泉州 362021)

中图分类号:K820.9 文献标识码:A

文章编号:1006-1398(2019)04-0050-13

林幼春,原名资修,字南强,号幼春,晚年又号老秋,台湾著名诗社栎社的发起人之一,与丘逢甲、连雅堂并称台湾三大诗人,是日据时期台湾诗坛公认的代表性人物。台湾著名学者徐复观在为林幼春的《南强诗集》作序时,称其诗“以生人之大节激励其性情……实万劫不磨之民族精魂之所寄”[ZW(]徐复观:《林资修<南强诗集>序》,见《中国文学论集续编》,北京:九州出版社,2014年,第225页。。对其诗作中凸显的民族精神给予了很高的评价。作为一位声名颇著的诗人,又是台湾五大家族之一雾峰林家的子弟,其家世脉络在林献堂、林幼春等联合编撰的《台湾雾峰林氏族谱》已然非常清晰,其生平的诗文创作乃至社会政治活动等相关研究也颇为丰硕。然而笔者通过历史文献的爬梳,发现既往的相关研究所倚重的《台湾雾峰林氏族谱》中一些记载颇有缺漏或不实之处。有鉴于此,本文将从家世考、家学考及家世家学对其立身处世之影响三个方面入手,对林幼春作出考察。

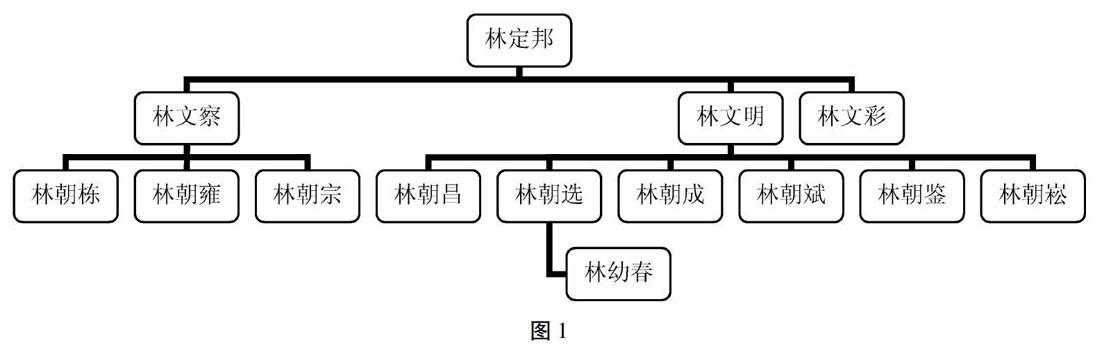

据《台湾雾峰林氏族谱》[ZW(]以下对林家基本谱系的梳理,参考了《台湾雾峰林氏族譜》的《太高祖石公家传》《曾祖考甲寅公家传》《祖考奠国公家传》《先考文钦公家传》《先伯祖刚愍公家传》《先考荫堂公家传》诸篇,见《台湾文献史料丛刊》第九辑,台北:台湾大通书局,1987年,第97—125页。记载,雾峰林氏自世谱一世祖子慕公于元末明初之时迁居至福建漳州府平和县五寨墟莆坪社,传到第十四世,有兄弟三人林石、林受、林总。林石十岁时父亲去世,两年后母亲又亡故。兄弟三人与祖母庄氏相依为命。林石十八岁时,与友人结伴渡海至台湾。但立足未久,便被祖母的书信召回。到了乾隆十九年,祖母去世,林石也已经二十五岁,他第二次到台湾,在彰化竉东堡大里杙庄定居,经[KG(3x]过一番努力,“数年家渐裕,拓地亦愈多。”乾隆二十二年,林石回到漳州带着两个弟弟一起赴台湾,并将父母的骸骨也迁至台湾彰化阿罩雾庄安葬。这便是雾峰林氏渡台之初祖。林石生有六子,长子为林逊;林逊生有二子,长子为林琼瑶、次子为林甲寅。林甲寅生有三子,长定邦、次奠国、三振祥,另有四子四吉为养子。自林定邦以下至林幼春,其谱系大致如下图1:

图1

长房林定邦这一支,被称为雾峰林家下厝。(按:为了图示更清晰,上图的谱系并没有把林文彩这一支的脉络标出,也没有将林幼春这一辈的其他人标出。)与之相对的是其二弟林奠国这一支,被称为雾峰林家顶厝,自林奠国至林献堂,其谱系大致如下图2:

图2

在林献堂之前,林家的当家人都是出自下厝,依次为林定邦、林文察、林文明、林朝栋、林朝选,在林朝选死后,进入日据时期的林家下厝的朝字辈人除了在日据之前随林朝栋避难回大陆的,已是人才凋零。当家人的职位方才传到下厝林献堂之手。

以上种种,皆从《台湾雾峰林氏族谱》勾勒出,因无考辩之必要,故简要述之,既有的相关研究也大多涉及。本文所要考辩的主要是以下四点:其一,林幼春祖父林文明被当堂正法后,林家京控的主要目的究竟为何?其二,林幼春父亲林朝选在日据前期与日据当局的关系如何?其三、林幼春叔祖林文钦何以会弃武从文并进而影响到林氏家风及家学之转变?这三个问题中,前两个主要属于家世层面,第三个主要属于家学层面。三个问题虽然皆悬而未决,但在史料留存方面却又存在明显差别。第一个问题的相关原始文献留存最多,但因为当事的各方立场态度差异极大,导致既往的研究也存在极大争议。第二和第三个问题因相关史料留存较少且多有遮蔽,既往的研究语焉不详。下面将结合相关史料,予以逐一考辩。

一 林文明案京控始末考辩

林文明一案,是林家家族走向的重要关节点。也是考察林幼春家世问题时无法回避的一环。据族谱中对林文明的记载[ZW(]《台湾雾峰林氏族谱》,见《台湾文献史料丛刊》第九辑,台北:台湾大通书局,1987年,第241页。:祖考讳有田,名文明,字利卿,谥壮烈。生于清道光十三年(癸巳)九月二十四日酉时,卒于清同治九年(庚午)三月十七日未时。享寿三十八岁。生五子:长朝昌(魏氏出)、次朝选(赖氏出)、三朝成(张氏出)、四朝斌(张氏出)、五朝鉴(戴氏出),另六子朝崧(陈氏养)。林文明一共有六个儿子,其中林朝选为其次子,而林朝崧则是其养子。

林文明作为一个手握兵权的副将,在林家势力处于巅峰期的时候被当堂斩杀,这在当时的台湾是一件极为轰动的事件。关于这件事,《族谱》中有两篇家传曾经提及,但却都极为含糊,颇耐人寻味。一篇是林献堂撰写的《先伯父文凤公家传》[ZW(]《台湾雾峰林氏族谱》,第111页。,其文曰“同治九年庚午三月十七日,文明公被害彰化。报至,庄人大愤,执戈制梃,不期而集者数千人,势汹汹,欲复仇。先伯父偃病在床,闻之大惊;趣出,止之曰:‘彼设井陷我;今若此,是自投其祸也,且黑白未可知。须稍待。众始散。初,城吏以计杀文明公,意我必拥众至,即以围城之罪罪之;及闻是言,愕眙而语曰:‘林氏固大有人也!”另一篇是林朝栋之子林资镳撰写的《先考荫堂公家传》[ZW(]《台湾雾峰林氏族谱》,第119页。,其文曰:“越年,先叔祖为彰化知县王文棨、道委凌定国所害,举家冤痛。先考走福州,呼謈于闽督,不得直;入京,哀叩天阍,濡滞于北京多年。遂循例纳赀,以兵部郎中叙用。”

结合这两篇,会发现有以下几个疑点:其一,官府为何要害林文明,族谱为何不写明林文明被害的原因?其二,林文明被官府杀害,无论是否属于冤屈,其庄人何以能迅速聚集千人,且敢去找官府复仇?而官府是否真的也已定好所谓的“围城之罪”?其三,林朝栋先后赴福州、北京鸣冤数年,到底想要一个怎样的说法?其“循例纳赀,以兵部郎中叙用”又算是一个怎样的结果?

关于这一事件,更详细的记载来自于官方。据《清实录》光绪八年“六月二十一日”条记载:“谕前因福建职妇林戴氏以伊子林文明被杀冤抑,屡次京控,并该氏之侄林文鸾[ZW(]笔者按:据《雾峰林氏族谱》,林奠国只有三个儿子,文凤、文典和文钦,并无文鸾其人。另据吴德功原著、郭明芳点校本《让台记》(乙未臺灣史料新輯校(二))注释第93条,“林文钦”在台湾大学藏伊能嘉矩抄本《让台记》中作“林文鸾”,在福建省图书馆藏《让台记》抄本中,原作“鸾”,后改“钦”。再据《台湾文献丛刊》247《清季申报台湾纪事辑录八·光绪五年(1879)》“六月七日”条,其文曰:“都察院奏:‘福建职妇林戴氏以伊子林文明被杀冤抑,京控三次,延不讯结;并该氏之侄林文鸾以伊父奠国、伊兄万得均被罗织等词,赴该衙门呈诉等语。此案前于同治十年七月奉旨交该督讯办,嗣于光绪二年正月、三年十月迭经降旨饬催,何以日久悬宕,尚未奏结?”由此条可知林文鸾乃奠国之子、文凤(万得)之弟。而据《族谱》,奠国次子文典已于光緒三年(1877)6月23日卒。那么在确认《族谱》对林奠国只有三子的记载是准确的前提下,“林文鸾”只能是“林文钦”的误写或别名。(当为林奠国三子林文钦,考证见页下注)以伊父林奠国等均被罗织等词赴都察院呈诉,迭经降旨令该省督抚研讯确情迅速奏结,兹据何璟等查讯取结分别议拟具奏此案。林文明以在籍副将,恃势横行,其勒霸田产,强占妇女,各即均已查有确据,此外被控杀死人命之案不一而足。被拿时并敢率党拒捕,伤毙勇丁,种种凶恶,罪不容诛。业经正法,实属毫无寃抑。据奏。现据林朝栋呈递亲供,声称林戴氏情愿遵断息讼,其林文鸾京控一案系因痛亲情切所致,现已讯明。林文鸾亦愿息讼等语。即着照该督等所拟完结。”[ZW(]张本政编:《<清实录>台湾史资料专辑》,福州:福建人民出版社,1993年,第1071—1072页。据官方记载来看,林文明的罪名是很清楚的,作为一个在籍副将,他“勒霸田产,强占妇女”,还“被控杀死人命”,在“被拿时并敢率党拒捕,伤毙勇丁”,可谓罪不容诛,故而被当堂正法。而且在其死后,林家的当家人、其亲侄子林朝栋呈递的供词,称林文明的母亲林戴氏情愿遵断息讼。且因受林文明连累而下狱的其叔父林奠国,其子林文鸾也声称愿意息讼。如果按照这里的说法,那么这似乎是一桩无可分辨的案子。

但结合前文《族谱》中的记载看,这里的描述也有值得推敲之处:其一,如果真的没有冤情,林戴氏何以敢于屡次京控?其二,林文明身为在籍副将,亦是官场中人,究竟是在什么样的情形下,才敢于咆哮公堂甚至当堂击杀勇丁呢?其三,也是最重要的一点,从同治九年(1870)林文明以被斩杀于彰化县公堂,经多年上诉,直至光绪七年(1881)结案。林朝栋的情愿息讼的表态,离林文明去世已然过去了十余年之久,若非其中别有隐情,何必如此拖延呢?

我们不妨再看看当事人林戴氏在京控呈词中的说法:“逆族林应时等挟剿捕之嫌,捏控霸产各案;奸员凌定国藉案索诈不遂,谋耸镇、道预给印示,计诱擅杀,并遍贴‘谋反有实据告示架捏叛逆,诬陷成谳。……氏屡次催提,迟至数月,始派员押解定国归案;臬司并不管押,督、抚亦未亲提。氏惟此案关键,全在吓诈、诬逆二示;而同治九年三月十七日定国捏禀,尤为诬逆陷杀之铁据。”又云“泣思定国陷杀氏子,杀于‘诬逆,非杀于‘田土控案也。定国有无吓诈、诬逆,问官全不研质。坚以案情重大,碍难平反;转藉霸占田土等谎□,纠缠抵制:节节为定国开脱地步。”[ZW(]《署都察院志和等奏为请旨摺》,见《清季申报台湾纪事辑录》·“光绪五年(1879)六月二十一日”条,见《台湾文献丛刊》第四辑,台北:台湾大通书局,1987年,第863—866页。在这份奏摺的最后一段,有一段都察院左都御史志和对此案的立论,其言曰“委员淩定国索诈不成,诬以叛逆,谋耸镇、道计诱擅杀,有印示两纸足据。该氏三次遣抱京控,先后奏奉谕旨交该督抚讯办。乃讞员坚以案情重大,碍难平反;转藉捏控田土等案,纠缠抵制”云云。

林家的呈词写得很明白,林文明的死,起因在于林应时等控告林文明霸占田产,淩定国因为“索诈不遂”,故而设计陷害。这里有一则关键信息非常值得注意,所谓“氏惟此案关键,全在吓诈、诬逆二示”,又谓“泣思定国陷杀氏子,杀于‘诬逆,非杀于‘田土控案也。”从这里我们可以至少得到两点推论:其一,林文明的死,在其家族看来,是属于诬陷,而诬陷的罪责的“谋反”,这一点是林家无论如何也不能承认的。而在都察院左都御史志和的奏摺中也明确表示是淩定国“诬以叛逆”。其二,所谓“霸占田产”云云,林家虽然也不愿意承认,但是在林家看来,这并非林文明被当堂处死的原因。而结合上文官方后来的定论来看,官方除了言及林文明当堂“伤毙勇丁”,对其所谓“谋反有实据”的罪责只字不提。而林朝栋在滞留京师数年后,“循例纳赀,以兵部郎中叙用”。可见其所代表的林家显然最后也默认了官方结案的言论。

综合上面的材料可以判断:林家历时十余年的京控以及最后官方给的结论,其争论的焦点似乎并不在于“霸占田产”而在于是否“诬逆”,如果仅仅是“霸占田产”,罪在林文明一人,且罪不当诛;如果牵涉到谋反,那么往小了说,是林家一门的名声在台湾会陡降,往大了说,则可能有抄家灭族的危险,林朝栋之后在台湾官场的辉煌事业,更是毫无可能了。因有罪被杀,且罪名并没有被完全洗清,这样的结果如果在《族谱》中记载下来当然并不好看。但既往的研究往往争执于林文明是否有霸占田地的史实,重心却未免有些偏移了。进一步来看,林幼春作为林文明的亲孙子,如果其祖父被视为谋逆的话,其后来的人生轨迹也许会变得完全不同。

二 林朝选与日据当局之关系考辩

林朝选是林幼春的父亲,但此人的形象在既有的史料记载和相关研究中却都较为模糊。据《族谱》记载,林幼春为林文明的次子,“钦加五品衔、广东候补知县”,“生于清咸丰九年(己未)正月初八日,卒于清宣统元年(己酉)八月初九日丑时,享寿五十一岁。”[ZW(]《台湾雾峰林氏族谱》,第335页。

林幼春于1922年(壬戌)回到福州,曾作《壬戌岁重游福州,去回四十年矣,折柳金城,谁能遣此,聊作数绝以记之》。其中一首诗有曰:“古时城郭古云烟,海立山飞世局迁。我本楼船旧童子,且图留命看桑田。乌衣门巷旧曾栖,海燕重来路欲迷。垂老却寻生我地,不堪肠断卫前街。”在诗后的自注中提及:“往岁先君寓闽与先妣结缡于此,仆闽产也,老大重来能无怆然。”[ZW(]廖振富選注:《林幼春集》,台北:台湾文学馆,2011年12月版,第97页。可知林朝选早年曾在福州卫前街生活,并且在此娶妻生子。据林幼春之孙林铭谭的回忆,林幼春“因为父亲林朝选曾任广东候补知县,所以四岁才随双亲从广东返回台湾”[ZW(]林铭谭:《民族运动诗人——林幼春》,台北:《海峡评论》第180期,2005年12月号。,则林朝选从福州返回台湾的时间为一八八三年(清光绪九年),这一年,正是中法战争爆发的一年。而林朝选的长兄林朝栋,也正是在稍后的中法战争的台湾战场上立了战功,而使得其所率领的“栋军”在台湾声威大震,林家也得以借此契机一步步从林文明被官府当堂处死的阴影中走出来。如《族谱》中林献堂在给其父林文钦写的《先考文钦公家传》中所言:“堂兄朝栋亦率兵赴前敌,与法人战,有功;一时林氏之名闻南北。”[ZW(]《台湾雾峰林氏族谱》,第113页。从这个角度看,林朝选此时赴台湾,应当是与雾峰林氏处境的转盛有着内在的联系。林朝选到了台湾后,究竟做了些什么呢?从现存史料看,其相关记载极少,只能从零碎的历史文献中勾勒出模糊的片段。

在易顺鼎《盾墨拾余》中有一段易被忽视的记载,其文曰:“台中之失,由于林朝栋、杨汝翼、丘逢甲之弃师潜逃,汝翼、逢甲皆不应治军旅之人。朝栋则本台中土人,世号将家,兵皆佃户,保卫乡里,气力有余,乃以病风偏废,竟行内渡。或言其弟某引倭入台中,为保家产报私怨,计莫能明也。”[ZW(]易顺鼎:《盾墨拾余》卷六,清光绪二十二年刻哭盦丛书本。这里言及台中被日军占领,一个重要原因是“林朝栋、杨汝翼、丘逢甲之弃师潜逃”。但易顺鼎又明确说道“汝翼、逢甲皆不应治军旅之人”,那么最不该弃师潜逃的就是那个“本台中土人,世号将家,兵皆佃户,保卫乡里,气力有余”的林朝栋了。易顺鼎作为亲身参与刘永福保台战役的清廷官员,其记载还是有相当可信度的。类似的记载还见于与林朝崧、林幼春、梁钝庵等人皆过从密切的洪弃生,其言曰“林朝栋弃台西遁,较邱进士尤难掩众论。盖仙根书生,未娴戎务;出领义军,系唐景崧滥举。荫堂则承父林文察余荫,早经刘铭传保举,从军有年。有兵、有粮,又素经战事。乃不见敌而走,致景崧仓皇无措,其视徐骧、姜绍祖、吴汤兴诸君,以书生撑拒半载,至以身殉,有天渊之别矣。”[ZW(]洪弃生:《寄鹤斋诗话》,南投:台湾省文献委员会,1993年,第94页。

这里要留意的是林朝栋潜逃的原因,到底是“病风偏废”呢?还是“其弟某引倭入台中,为保家产报私怨”呢?易顺鼎和洪弃生都显然没有给出明确的判断。所谓的“或言”听起来也特别像是没有根据的传言,故而这个记载更像是为林朝栋内渡大陆所找的借口,历来未引起足够的重视。但如果细细爬梳相关史料,则发现这里的“其弟某”,或许实有其人,此人要么是林献堂之父林文钦,要么便是林幼春之父林朝选。

在吴德功《让台记》“新历六月二十八日。旧历闰五月初七日”条记载“福州人葛竹轩由海道往台北,谒民政局长水野遵领护照,询以进取中路方略。黎府闻知,旋下狱。……后林家保出。”但在文末笺注155及笺注156中言及台湾大学藏伊能嘉矩抄本《让台记》中对这段话的记载略有不同,其文曰“阿罩雾林文钦差福州人葛竹轩由海道往台北,谒民政局长水野遵领旗护照其家,政府询以进取中路方略。”又曰“葛竹轩,福州人,曾为栋军账房。林文钦令自彰化梧栖港由海道到台北,见伊泽学务部长,引见民政局长,请领旗护其家,并保护阿罩雾全庄。政府询以台中情形,葛陈以富绅内渡,无复斗心,彰化饷匮,亦不足恃答之。”[ZW(]吴德功著、郭明芳点校:《让台记》,见《东海大学图书馆馆讯》新164期,2015年,第112页。这个葛竹轩与林家关系极为密切,他在清光绪二十一年秘密由海道从台中潜往台北,并面见了民政局长水野遵,水野遵详细问了其台中的情形,葛竹轩也做了明确的答复,所谓“富绅内渡,无复斗心,彰化饷匮,亦不足恃”。这样的答复无疑是给日据当局吃了一颗定心丸。而对于唐景崧為首的台湾政府而言,这种行为却无疑是投敌之恶行,故而黎景嵩听闻此事后,便将葛竹轩下狱。而在葛竹轩下狱后,也是林家将其保出的。因而,葛竹轩这次行为无疑和林家有着内在的联系。而有权利指使葛竹轩的林家人,除了内避大陆的林朝栋以外,顶厝当家人林文钦有着很大的嫌隙。故而台湾大学藏伊能嘉矩抄本中所言的林文钦差遣其往台北一事,有着一定的可信度。但如果仅仅就此事来看,也不过就是告知台中的大致情形,由此便称其“引倭入台中”云云,似乎也有些言过其实。

在葛竹轩事件之后,伴随着日据当局一步步地侵占台中。作为台中大族的雾峰林氏面临着极为艰难的抉择。从道义上来讲,林家当家人林朝栋是朝廷的三品命官,深受刘铭传的信任,于公于私都应该表示抵抗之意。但是如果站在林家家族利益的立场来看,在日据当局明确要一步步侵占台湾的大背景下,一旦和日据当局正面交锋,那么林家所面临的,也许就是灭族的危险。所以对于林家这样的大族,最好的结果就是既能保住林家的家业尽可能地不受损失,也尽可能不承担通敌的恶名。而从现存的史料综合来看,林家似乎也正是在这两个方面不断做出努力。

上面言及的日军侵占台中前,林家指派葛竹轩潜入台北“领旗护其家,并保护阿罩雾全庄”,即可看作是雾峰林氏为保护其家业不受损失的重要一步,而在《让台记》“新历六月二十六日。旧历闰五月初七日”条的记载中,则提到“台湾府黎景嵩集台、彰、云、苗四县绅富会议,筹款守御,开设筹防局,并图恢复台北。……即于白沙书院设筹防总局,请林文钦、施仁恩、庄士哲、许肇清、林朝选、吴鸿藻、王学潜等台湾绅士轮值常川办事,议抽米厘并什税充饷。”[ZW(]吴德功著、郭明芳点校:《让台记》,第110页。可知葛竹轩潜入台北两日前,作为台中大族林家的两个重要人物林文钦和林朝选还被黎景嵩请来作为筹防局的主事者,负责为台湾府募集钱粮。

在日据当局编纂的《台湾总督府公文类纂》“明治三十年十一月廿六日”条收录有一则公文《台中县知事村上义雄提交县参事任命的情形说明》,在这则公文中附有一份这一年刚任命的台中县参事林绍堂(即林朝选)的履历书。[ZW(]《台湾总督府公文类纂》明治三十一年甲种永久保存进退追加第一卷(典藏号00000332005),“国史馆”台湾文献馆藏。履历书中有几则信息很值得注意,其文曰“及王师至台中,绍堂即劝导猫罗东西堡各庄民监国旗恭迎我军,并献军装、枪炮、子药计六百余担。王师驻彰,缺乏粮草,绍堂即倡首助粮,并劝喻附近三十余庄人民量力解输粮米。”又有一段这样记载“斯时政府规模未定,内山土番乘机蠢动,戕害良民,大妨栳务,绍堂因国计民瘼所系,爰先自备粮饷,雇隘丁四百名,向近卫师团司令部禀领证牌,饬林荣泰管督分守沿山扼要,于是居民日集,栳务日兴。”履历书的后半部分言及“观光内地,入觐皇都,是年十二月七日,叙勋六等,受单光旭日章。仝是年,内地水灾,绍堂闻报,即倡议捐金赈恤。本三十年四月间,台中创立赤十字社,绍堂亦倡议纳金,列为社员,并协赞社事。又仝年月,蒙恩赐予绅章。现届十一月三日,更蒙恩以捐助盲哑学校,颁赐御木杯一枚”。以上这几则材料显示出在日据当局侵占台中的过程中林朝选的一系列举动。所谓“及王师至台中,绍堂即劝导猫罗东西堡各庄民监国旗恭迎我军”并“劝喻附近三十余庄人民量力解输粮米”,而在日据当局立足未稳之际,更是以自己招募的隘丁来协助日军打压土番。而在日本本土发生水灾时,林朝选也是“倡议捐金赈恤”,故而被“叙勋六等,受单光旭日章”,且“赐予绅章”兼“颁赐御木杯一枚”云云。也正是有这样的积极态度,故而在这份履历书的结尾,言及台中县知事村上义雄呈报总督,将林朝选连同其他吴鸾旗、林振芳、萧富吉、陈培甲共五位中部士绅,授予台中县参事之职,月手当四拾圆。

考虑到这些信息是来自于官方色彩很浓厚的履历书,那么,这里呈现出来的信息也许并不代表林朝选对日据当局的真实心态,甚至可以认作是林朝选为了保护雾峰林氏的基业,而违心地与日据当局来周旋。但是,这些行为在台中士绅乃至乡民的眼中,被解读为雾峰林氏与日据权的合作甚至是对日据权的屈服,是很有可能的。这种来自日据当局对立面的压力,身为当家人的林朝选不可能感受不到。所以,当日据当局正式授予其台中县参事之职并发放俸禄时,他很快就辞职了。[ZW(]参见《关于原台中县参事林绍堂免职的说明》,《台湾总督府公文类纂》明治三十一年甲种永久保存进退追加第四卷(典藏号00000335066),“国史馆”台湾文献馆藏。虽然因史料的不足,我们无法确认林朝选的称病请辞是真的生病还是托词。但从请辞这一行为来看,林朝选无疑是不愿意和日据当局走得太近,更不可能和日据当局形成昔日林家与清政权那般的亲密关系。

以上的“履历书”中最值得注意的信息是“斯时政府规模未定,内山土番乘机蠢动,戕害良民,大妨栳务,绍堂因国计民瘼所系,爰先自备粮饷,雇隘丁四百名,向近卫师团司令部禀领证牌,饬林荣泰管督分守沿山扼要,于是居民日集,栳务日兴”这一条。从这一条或许能够更准确地理解林朝选与日据当局合作的苦心。林朝栋在作为林家当家人的时期,由于战功卓著,深受刘铭传器重,因而取得了全台湾樟脑业的经营权,即这段材料中所谓的“栳务”。樟脑业的利润之丰厚,可以说在林朝栋时期便已成为林家的支柱产业。而如何能在战乱的时局中还能保有对樟脑业的经营权,实在是林家的头等大事,故而林朝选借由“内山土番乘机蠢动”的缘故自募隘丁四百名,且“向近卫师团司令部禀领证牌”,很大程度上应该也许正是为了能够保障自家的樟脑业能够不受影响。

然而,随着日本内阁于1899年2月25日决定在台湾实施樟脑专卖制度,并于当年7月8日在台湾正式发布樟脑专卖相关法令,将樟脑之产销全部收归樟脑局掌管,林家在樟脑业上也只能慢慢淡出。这也就宣布了林家试图借由与日据当局合作的方式保有家族产业的愿望,最终宣告破灭。自此以后,林家一方面仍然有一些子弟与日据当局保持着友好的态度(如林文凤之子林烈堂),但更多的林家子弟,则是走向了对抗日据当局的对立面或者与日据当局保持相当的距离。

如《族谱》中《先考文钦公家传》言及在日据时期,林文钦于“光绪二十二年六月,土匪猝发,袭南投、攻台中,邻近庄人亦蠢蠢欲动;先考闻其事,遣人谕止之,故无害。军事稍敉,大府征辟,屡贲于门;辄婉辞以拒之,而终不出。唯日侍慈帷,教子侄,极家庭天伦之乐;故世称贞士焉。”[ZW(]《台湾雾峰林氏族谱》,第113页。这里提及的光绪二十六年六月所谓的土匪猝发事,发生在日据当局占领台中以后,其“袭南投、攻台中”等事,在后世看来,则正是那些不甘屈于日军劫掠并激烈反抗的乡绅和民众,与上文林朝选“履历书”中所谓“斯时政府规模未定,內山土番乘机蠢动,戕害良民,大妨栳务”云云,大致相合。林文钦出面制止这种行为,即便只是为了雾峰林氏自家的基业,但在客观上却也是对日据当局的帮助。而到了“军事稍敉”之时,也就是日据当局基本上控制了台湾以后,林文钦的态度似乎便有了转变,即此处所谓“大府征辟,屡贲于门;辄婉辞以拒之,而终不出”。联系上文提及的林朝选在被任命台中县参事不久即称病辞职来看。林家这两个头面人物对日据当局的态度从主动合作再到拉开距离,似乎并非各自的个体行为,更应当看作是雾峰林氏的家族意志。

由上可初步推断,雾峰林家作为台中首屈一指的大家族,其出处进退并不像一般小家庭那么容易。雾峰林家在日据之初,为了保全自己的家族产业,也曾希冀通过与日方合作的方式得到日据当局的庇护。然而所谓的“非我族类,其心必异”,日据当局最终收回了全台的樟脑专卖权,也将林家家族的隘丁变成了台中县政府拥有的武装。这样的结局使得雾峰林氏的家族走向出现了新的选择。而这种选择,在后来的林朝崧、林幼春乃至远赴大陆的林祖密身上,都可见一斑。

三 林文钦弃武从文因由考

本部分立足于家学角度,考察林幼春的家学渊源。雾峰林家本以军功起家,从《族谱》中可以清晰地看到,雾峰林家崛起壮大,靠的正是林奠国、林文察、林文明、林文栋等人的累累军功。那么,这个家族是何时开始转而尚文的呢?从《族谱》来看,雾峰林氏第一个通过科举考试成为举人的,就是顶厝林奠国的三子林文钦。据族谱记载,“祖考讳万安,名文钦,字允卿,号幼山。生于清咸丰四年(甲寅)六月二十三日午时,卒于清光绪二十五年(己亥)十月二十一日寅时。享寿四十六岁。”[ZW(]《台湾雾峰林氏族谱》,第247页。林文钦作为林朝栋的叔伯兄弟,其父林奠国也曾是随林文察征战多年的战将,其本来的人生轨迹似乎也并非是要走科举之路。

据林献堂给其父写的《先考文钦公家传》:“光绪十年入泮,兵备道刘璈见而奇之。时法人方犯台湾,檄募义勇卫桑梓;遂集佃兵五百,驻台南,为南军援,器械、粮秣悉取之家。已而调驻通霄,并捐巨款助军。堂兄朝栋亦率兵赴前敌,与法人战,有功;一时林氏之名闻南北。事平,当道以闻,注铨郎中,分兵部;嗣请归养。十四年戊子,以清赋功,加道衔。十九年癸巳,举于乡。”[ZW(]《台湾雾峰林氏族谱》,第113页。

按照林献堂的记载,其父亲林文钦在入泮后,最初并非走得是考取功名的路线。而是受到了台湾兵备道刘璈的赏识,并在刘璈的指挥下招募义军并捐献粮款,进而领军驻兵于苗栗之通霄。但在这段话里林献堂明显有给其父溢美的嫌疑,林文钦在中法战争中,不但未能如堂兄林朝栋那般立下赫赫战功,甚至未曾参战便被革职。而参劾他的人,就是大名鼎鼎的刘铭传,时任福建巡抚的刘铭传在其《奏参林文钦等片》[ZW(]《奏参林文钦等片》,见《刘壮肃公奏议》,《台湾文献史料丛刊》第九辑,台北:台湾大通书局,1987年,第439—440页。一文中写道:

[K][ZK(]

再中路通宵、大甲两海口,曾经前任台澎道刘璈调派彰化绅士候选同知林文钦、广东候补同知吴朝阳各带土勇一营,分扎防守。……林文钦、吴朝阳各供短少勇丁,扣发夫价,与点册相符。若照侵饷定律,重咎难宽。惟访闻该绅等均系安分富户,带勇既非其才,亦非所愿。林文钦不能成文,系刘璈新进附生。吴朝阳之子亦拜刘璈门下。刘璈贪污不法,诛不胜诛,应无庸再事搜求,以免株累。……臣查林文钦与林朝栋亲堂叔侄。林朝栋家道中落,尚肯急公好义,备资募勇,出力御寇。林文钦为彰化第一巨富,纵不如林朝栋之仗义急公,乃经刘璈檄令带勇,竟敢空少勇数、夫数,擅自离营,理应从严参办,惟闻该绅系刘璈勒令带勇,素昧军营规制,与寻常军营侵冒不同,应请旨将同知林文钦即行革职,勒令将所侵饷项银一万六千余两全数缴还,以示薄儆。至吴朝阳家资稍薄,既据禀缴三月行粮银八千两,应恳天恩免予参革。臣为郑重军饷起见,谨附片具陈。

军机大臣奉旨:林文钦着即革职,核明该营空少勇数、夫数饷银若干,勒令呈缴。余依议。该部知道。钦此。

以上这份奏议写于光绪十一年(1885年),具体时间史料无载。但在同一卷中,这篇奏议之前还陆续有三篇分别写于十一年五月二十六日、十一年六月十七日、十一年七月十七日的三份奏议,内容上也都是弹劾刘璈及其党羽的,那么基本可以判定这篇应该是在本年的七月份以后所作。综合这四篇奏议来看,对于刘铭传而言,将林文钦革职,也许只是打击刘璈的一个连带做法。但对于林文钦乃至整个雾峰林氏,却似乎是一个家族风气转折的关键。

观文中所言,称林文钦“系安分富户,带勇既非其才,亦非所愿”,可见刘铭传对林文钦并无特别的恶意。而光绪十年才开始初次带兵的林文钦,在带了不到一年兵的情形下被刘铭传评价为“带勇既非其才”,也自然是无从分辨。在言及其罪状时奏议中则总会强调其“系刘璈新进附生”“乃经刘璈檄令带勇,竟敢空少勇数、夫数,擅自离营”“系刘璈勒令带勇,素昧军营规制,与寻常军营侵冒不同”,言及其罪过都必提及刘璈。由此不难推断,林文钦在“空少勇数、夫数,擅自离营”等问题上罪责究竟有多大,暂且不谈。依附刘璈这一条,无疑是刘铭传参革其候选同知职务的重要原因。

倘若林文钦没有遭到这次参革,其招募兵勇、捐助粮款且领军驻防,这样发展下去,或许成为如林朝栋一般的战将也未可知。可惜历史没有如果。这件事对刚刚领军不到一年的林文钦的打击究竟有多大,林献堂在给其父写的家传中只字未提,今人也已无从知晓。按照黄富三先生的看法,“林文钦原本即好文,經此打击(即被革职事件)后,抛弃林家尚武传统,图科举进身。1886年,林文钦透过林朝栋之协助,经刘铭传奏准‘开复文生衣顶, 取得应考资格。1889年,他进一步以台湾府附生资格考上举人。”[ZW(]黄富三:《雾峰林家的故事》,台北:《民报文化杂志》第6期,2015年5月1日版。这里对林文钦在仕途上由武转文的过程的表述,大致是成立的,可以参考。概括地说,顶厝的林文钦因依附刘璈的缘故而受牵连并被革除武职,最终又靠着下厝林朝栋的关系,由刘铭传的帮助走上科举之路。

由于林文钦的两位兄长林文凤及林文典分别于光绪8年(1882)及光绪3年(1877)去世,所以林文钦在追随刘璈以前便已是林家顶厝的当家人,他的荣辱及人生选择在很大程度都至少会影响到顶厝的门风,甚至在一定程度上影响下厝后辈的人生选择。在林文钦获得科举应试资格不到一年的时间内,他就将顶厝其父亲林奠国原来的旧居改造成了家族的私塾,名为“蓉镜斋”。并聘请先生专门教导林氏子弟。其子林献堂的启蒙教育就正是在“蓉镜斋”完成的。

林文钦以前,从开台一世祖林石至林文钦已历五世,家族盛衰浮沉,未有以文名著世者,这并非偶然。而自林文钦以后,林家的顶厝和下厝便出了很多有成就的文人,林献堂、林朝崧、林幼春,以及林朝栋次子林仲衡(名资铨)(著名栎社诗人,曾与林幼春办中文杂志《台湾青年》),这当然,也并非偶然。

综合地看,清领时期,林家的地位靠的是下厝文察公、文明公、朝栋公的战功;而到了日据时期,林家的名声更多的靠的是顶厝林献堂及下厝林痴仙、林幼春等领导的文化运动和文人集会。这种由武转文的变化,一方面是林家确实出现了如林文钦、林献堂、林朝崧、林幼春等文士型人才。但更重要的则是时局的变化及林家在于清政府及日据权互动过程中所受到的一系列严重挫折造成的。最早的是林爽文之乱,林家被视为叛党而遭到牵连和重创;再到戴潮春之乱中林文明直接被清廷当堂处斩,再到林文钦因为陷入刘璈与刘铭传的争斗而遭到革职,再到林朝栋远走大陆避乱后栋军之解体。这一系列事件,都会使得林家的子弟们愈发感受到武勇之路的难行。而由重武到尚文,也就一步步成为了林家家风转变的必然。

四 林幼春的家世对其立身处世之影响考论

前文分别以三个案例对林幼春之家世家学做了考辩。那么,一个人的家世家学,是否必然地影响到其立身处世乃至创作呢?这种影响又是如何发生的呢?下面就以林幼春生平两件具有争议性的事件为例,来稍作阐发。这两个事件,一是首倡“非孝论”事件,二是“寿至公堂”事件。前者发生于1925年,是台湾近代思潮史上一件具有里程碑式的事件。后者发生于1936年,因为这件事,林幼春与杨守愚、赖和等人产生了极大的争论。两个事件中的林幼春形象,一个要打破旧家庭的束缚,显得很开明;另一个却要为祖父鸣冤,显得很守旧。看似矛盾的两种形象背后,却都体现出家世对林幼春的深刻影响。

1.林幼春首倡“非孝论”的争议。1925年夏秋之间,台湾曾掀起为期数月的关于“非孝论”的论战。在这场论战中,林幼春无疑是一个主导性的人物。因为文献资料的散佚,迄今为止林幼春倡导“非孝论”的文章都尚未被发现。但从相关文献的记载来看,林幼春确实曾提倡“非孝论”并因而引发相关论战。1925年8月23日版的《台南新报》上曾发表一篇署名“九曲堂居士”的《文战漫谈》,其文中提到“是为新学旧学决战之秋,查其动机,盖为林幼春先生之非孝论为导火索也” [ZW(]九曲堂居士:《文战漫谈》,见《台南新报》,1925年8月23日。。可见在“九曲堂居士”看来,这一年夏秋之间形成的台湾新学旧学之激烈论争,是以林幼春倡导的“非孝论”为肇端的。在张深切的《里程碑》一文中,对林幼春在新旧论争中的意义有着更为详细的描述,其文曰:“(幼春)当过以台湾民族资本经营的《新民报》社长,又为民众党主要台柱之一,率先响应吴虞的非孝论,在报纸上和王学潜、张淑子等人打过激烈的论战,惊煞了台湾全岛的老学究。这次的论战,堪称为台湾的小型五四运动,青年们拥护他为主帅,老学究方面以王学潜为大将,各引经据典,大战数百余合,掀起了台湾言论界未曾有的大浪潮,由此促进了台湾文学的进步甚大。” [ZW(]张深切:《张深切全集》,台北:文经社,1998年,第285页。

从渊源上来看,“非孝论”的首倡者是吴虞,但“非孝论”能够成为台湾新旧论争的焦点之一,则离不开林幼春的提倡。在这场争论中,支持“非孝论”的文人常刻意渲染传统家庭制度的种种弊端,这些人往往被视为“新文人”;而否定“非孝论”的文人则强调伦理道德的社会根基性,这些人往往被视为“旧文人”。那么作为“非孝论”的倡导者,在旧式家庭里长大的林幼春,他的身份定位就显得颇为微妙了。结合张深切的这段话来看,林幼春的这一行文无疑是带有新文人的身份色彩的,所谓“当过以台湾民族资本经营的《新民报》社长,又为民众党主要台柱之一”,明显是强调他的带有新文人色彩的身份,而或有意或无意地避谈其作为雾峰林氏旧家子弟且深谙旧学的另一重身份。但恰恰是这一重身份,或许才是林幼春会首倡“非孝论”的重要动因。

雾峰林家作为盘踞台中数代的豪族,家中规矩礼数之多,可以想见。从台湾学者许雪姬编著的《雾峰林家相关人物访谈纪录(下厝篇)》对林家后人的采访中,亦可见一斑。如按蓝炳妹(林幼春之媳,林逢源之妻)的回忆,“林瑞腾之妻庄荣荣,总是站在婆婆林朝栋夫人杨水萍身边,不是替她扇凉就是头低低的,随时注意婆婆有什么需要和吩咐。”[ZW(]《蓝炳妹女士访问纪录》,见许雪姬编著,许雪姬、王美雪纪录,《雾峰林家相关人物访谈纪录(下厝篇)》,台中:台中县立文化中心,1998年,第91页。另根据杨金钊(林季商之媳、林正乾之妻)日后回忆,她嫁进林家时,看到林家有这么多规矩,很惊慌,所以不敢轻举妄动,一切全听长辈吩咐,平时总是待在房内不敢随便出来,虽有产婆的执照,也不敢开口说要出来执业。[ZW(]《杨金钊女士访问纪录》,见许雪姬编著,许雪姬、王美雪纪录,《雾峰林家相关人物访谈纪录(下厝篇)》,第2页。这些规矩礼数,自然是林幼春曾经亲身经历过的。其中的种种不合理之处,也只有身处这样的家庭中之人,才能有更深刻的体会。因而,从家世的角度,来看待林幼春“非孝论”的提倡动机和论争效果,应该是值得注意的一个合理角度。

林幼春去世后,友人李石鲸撰有吊诗《挽故林幼春上舍八首》[ZW(]李石鲸:《挽故林幼春上舍八首》,见《诗报》第二一三号,1939年12月4日刊。,其中第三首亦提及对“非孝论”的评价,其诗曰“豪气横天压四邻,眼中余子已无人。几篇矫激劝非孝,奕代觀摩恐薄亲。阀阅文章名太震,世家声息听尤真。黄泉回首应遗憾,白璧微瑕价抵珉。”颔联中的“几篇矫激劝非孝,奕代观摩恐薄亲”明确地认为林幼春的“非孝论”是“矫激”的行为,会造成“薄亲”的不良社会影响。颈联尤值得注意,所谓“阀阅文章名太震,世家声息听尤真。”正是指林幼春是出身雾峰林氏的世家,而这样的世家子弟身份,一方面会让其言论易产生更大的社会影响。但另一方面,如果这种影响是恶劣的话,反过来也会对其自身及家族的名声带来一定的伤害。正如尾联所云“黄泉回首应遗憾,白璧微瑕价抵珉”。李石鲸站在林幼春的角度思考,认为林幼春即使在九泉之下也会对此事感到遗憾。而诗歌结尾处的“价抵珉”其用典当是出自《荀子·法行》篇中的“虽有珉之雕雕,不若玉之章章。”含蓄地表达出李石鲸对林幼春倡导非孝论这一行为对其道德树立和名声建构的负面影响。

2.关于《寿至公堂》的争议。所谓的《寿至公堂》,意思是一个人的寿命,在公堂上就“至”结束了,这个标题明确地道出了林文明在公堂被就地正法的悲惨命运。仅仅是这个题目,在身为林文明嫡孙的林幼春看来,也许都有些刺眼了。这个故事的内容,即是前文所论及的林文明案。[ZW(]具体的故事内容较长,兹不赘录,可参见李献璋编:《台湾民间文学集》,台北:龙文出版社,1989年,第229—232页。其故事因带有很强的民间文学性质,所以难免有很多不实之处。问题在于故事中把林文明塑造成了一个当庭与官府对抗的地方豪强形象,且渲染其被当庭斩杀和悬首示众的情节。这是作为林文明之孙的林幼春所难以接受的。

关于整个争议过程的来龙去脉,杨守愚在其日记中所记甚详。其于1936年12月16日的日记中写道:“逵君来说,幼春先生为《寿至公堂》最使他痛心之点有二:阿罩雾林家与草湖林、草屯洪之纷争,原是豪族间之纷争,是相互的,而此篇则写成其非为全在阿罩雾。且此种非为,也应该是林家全族作的,而不是有田一人之罪恶。然而执笔者以有田被杀为主题,将一切非为归于有田一身。其实,这也不过如懒云兄答复他老人家信里所说的。是妒恨强者,同情弱者的,普遍的社会心理与民众思想的反映。并不足怪。”[ZW(]《杨守愚日记》,杨守愚著,许俊雅、杨洽人编,彰化文教基金会,1998年,第120页。

这段话中对林幼春态度的转述,颇可拿来解释前文所论述的林朝栋、林文钦、林朝选诸人在日据前期的种种有争议的行为,如林朝栋执掌栋军却在日军未至之时,就遁逃大陆;林文钦在日军侵犯台中前派遣葛竹轩去台北跟日据当局领取护照;林朝选在日军占据台中后主动将自家隘丁交给日据当局管辖并为之捐献粮款。这些行为如果算在其个体头上,即使在当时也是很难理解的。而如果放在林家全族利益的层面来考量,那就正如林幼春这里所说的“应该是林家全族作的,而不是有田一人之罪恶。”当然更不可“将一切非为归于有田一身”。这里的“有田”换做“朝栋”“文钦”“朝选”,也都是同样成立的。

林幼春的痛心之处在于,以上这样的思考,对于他这样出身于雾峰林家的世家子弟而言,自然能深刻体会过其父祖辈为家族利益做出种种决策的艰辛。但对于哪怕像杨守愚这样的读书人而言,也只不过把这种给一个人堆垛罪责的行为看作是见怪不怪的“普遍的社会心理与民众思想的反映”。这种“见怪不怪”的旁观者的理性与冷漠,在杨守愚和赖和看来实在是林幼春应该能理解的。关于这一点,赖和在给《台湾民间文学集》撰写序文时曾有如下描述,其文曰:“即如寿至公堂,在同一地方,也是人不一说。据守愚氏说:这已经是第五次稿啦。为了这篇故事,曾经拜听过十多个老者的讲述。但不是仅知片断,便是互异其说,所以好不容易搜集来的这些材料,也只得将传说比较普遍的记录下来,不敢以我们认为合理的,就是真的事迹。这进一步的工作,只好留待有心人出为完成。……搜集故事之又一难,就是一篇故事里头,间或涉及殷富大族的先人行为,致碍于情实关系,不肯照实说出。这是对故事有点缺少理解的。因为先人的行为,原无损于后人的德行。”[ZW(]见李献璋编《台湾民间文学集》,台北:龙文出版社,1989年,第3页。赖和这段话,可以说是很明确地显示出他对林幼春行为的否定态度了。赖和的话当然是有道理的,在他看来,林文明是个恶劣的土豪,这是事实,为什么要去掩饰呢?更何况,林文明再坏,也不会有人因此就说林幼春也一定就是坏人呐?杨守愚的不满,大致也正基于和赖和同样的态度。

综合以上这几则材料来看,就不难体会到作为世家子弟的林幼春和作为普通人家出生的赖和及杨守愚之间存在着的难以弥和的裂缝。林幼春何以会不能同意赖和与杨守愚的观点?这不仅仅是因为他是林文明的孙子,更因为他是雾峰林氏的子弟。更具体的说就是,林幼春能理解赖和与杨守愚的说法,但是基于自己对祖辈们在家族发展中做出种种选择的艰辛与压力的深刻理解,他不会像赖和那般轻描淡写地把这件事看成是“先人的行为,原无损于后人的德行”;而赖和与杨守愚只是想要从道理层面来来说服林幼春,而根本无法体会到林家的家族子弟在类似林文明这种所谓的霸占田产、与邻族争斗等行为中,有多少是单纯的个体行为呢?弄清楚这一点,就能更深刻地理解家族的因素对于个人影响的重要性。换句话说,如果赖和与杨守愚是和林幼春有着类似的家族背景的世家子弟,他们也许就更能在情感层面理解林幼春对这件事的态度了。

余 论

当引入家世家学的角度来考察林幼春时,对提升相关研究的深度和准度无疑是很有必要的。如果把其祖父林文明被处死和父亲林朝选日据前期与日据当局的合作更多地看作个体行为,那么能得出的结论大致就是林文明是一个土豪恶霸,而林朝选是一个投机分子。但如果将这两个事件分别放在林家势力极盛而令地方政府感到不安以及林家希望在战乱时期保有家族产业和族人安全的层面看,则这两个事件及二人的形象便能得到更好地理解。

林幼春祖父林文明被处死后,林朝栋代表林家选择了默认除了“谋逆”以外的其他罪名,从而主动和清廷达成和解,似乎正是代表了这个大家庭群体的利益和意愿。而进一步看,日据初期,林朝选作为下厝林家的代言人,会选择主动而却低调地和日据当局保持合作,更多地当然也是为了保护家族的利益。然而这种合作的程度也必须是审慎的,一旦日据当局要正式任命林朝选为政府参事时,无论是出于对家族利益的考虑还是个人名声的担心,他的称病辞职都无疑是最佳的选择。如果把林家在清领时期和日据时期的基本政治立场做个比较的话会发现:在清领时期,林家经历了林石时期的被牵连——林文察时期的主动效力——林文明时期的被猜忌——林朝栋时期的主动效力的基本过程,并在这个过程中完成了家族财富和势力的积累,成为台中首屈一指的大族。而在日据时期,林家则经历了林朝选的主动效力——林季商的脱离台籍——林献堂的非暴力抗争及妥协——林幼春的坚决抗日的基本过程。通过比较可以清晰看出,清领时期,林家基本上以武功而得以获得个体和家族的发展,并且基本上得到了清廷的认可,两者的关系虽有摩擦,但基本上是和谐的。而到了日据时期,林家连最基本的隘勇、主营的樟脑业也被收归日据当局所控制,最后必然走向在各个层面与日据当局的不合作甚至是坚决的抗争。

进一步看,这些家世层面的因素无疑对林幼春的出处进退也有着极大的影响,如本文所论及的“寿至公堂”事件和“非孝论”事件。“寿至公堂”在其友人赖和看来,《寿至公堂》只不过是民间传说性质的故事,且并未对林文明有刻意的诋毁,但对于以开明、进步形象而著称的林幼春,在面对关于自己祖父的传闻即将被刊登并传播时,家族的荣誉感也使得他坚持要站出来为这样的民间故事而辩解。而林幼春“非孝论”的提出,从其家世层面看,则更容易理解。作为在雾峰林氏这样一个大家族成长起来的文人,对于大家族给个体带来的巨大束缚和压力,他是有着深刻的体会的,这一点,在我们文中论述到的其长辈林文钦、林朝选等人身上都可以看得到。是繼承家族的旧传统还是希冀家族的新气象,林幼春用其行动做了明确的回答。

雾峰林氏的家族发展及林幼春个人的人生轨迹,都证明了在那样的特殊历史时期,即使是对于一个像林幼春这样出身世家大族、出处进退如此审慎的文化人而言,为了一个更合理的社会秩序、为了一个更有归属感的社会环境,拿起笔来表达自己对日据当局的不满与抗争,都是必然的选择。

A Study of Lin Youchuns amily istory

MIAO Min

Abstract: he famous poet Lin Youchun was a descendant of Lins family during the Japanese rule in aiwan. At present, there are still some shortcomings and mistakes about Lins family history and family studies, which has brought some obvious obstacles to the related research: first, after Lin Wenming, Lin Youchuns grandfather, was killed in the court, his family had complained to Beijing three times, and the purpose of the complaint was mainly to eliminate Lins rebellion; second, Lin Chaoxuan, Lin Youchuns father, was very close to the Japanese government in aichung for the benefit of the family during the Japanese rule, but he was resigned from his post after being appointed as a counselor in aichung County, and third, Lin Wenqin, the younger brother of Lin Youchuns grandfather, is the key figure in Lins family ethos from loving war to loing literature. his transformation is the result of partys struggle between Liu Mingchuan and Liu Ao. Lin Youchun has encountered two highly controversial events in his life, namely the “Shouzhi Gongtang” and the “non-filialism”. he images of Lin Youchun in these two events seem to be contradictory, but they all reflected the profound influence of family and family studies on Lin Youchun.

Keywords: Lin Youchun; family history; family Studies; non-filialism; Shouzhi Gongtang

【责任编辑 陈 雷】