基于CiteSpace的国际和国内乡村旅游研究热点与趋势比较分析

郁琦 李山 高峻

摘要:乡村旅游是当前学界关注的热点问题之一。借助CiteSpace软件,数据选取Web of Science核心数据库和中国知网(CNKI)数据库的中文核心期刊和中国社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊,对1992—2018年中外核心数据库乡村旅游研究文献进行对比分析。结果表明,我国对于乡村旅游的研究起步虽然较晚,但是目前的研究热度已与国际呈同步趋势;在研究来源中,中国科学院在国际和国内的范围都最突出。国内外研究机构和学者们的研究网络总体都较为独立,跨国跨机构合作的较少。从研究热点看,国内外都共同关注乡村旅游、休闲农业、生态旅游和可持续发展等话题,但是国际范畴的研究视角侧重于乡村旅游的保护研究,而我国的研究视角更侧重于开发研究。从研究趋势来看,国际趋势是围绕乡村自然景观可持续发展内容来展开的,而我国的研究则体现出政策导向性趋势,紧紧围绕新农村建设和乡村振兴而展开。总体而言,我国的研究相比于国际的研究在内容的丰度上有待拓展,在热度的持久性上有待提高。

关键词:乡村旅游;研究热点;研究趋势;CiteSpace软件分析;国际;国内;旅游资源;开发模式

中图分类号: F590.75

文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2019)15-0005-09

收稿日期:2018-06-01

乡村旅游起源于工业革命后的欧洲,至今已有100多年的历史。早期的乡村旅游具有明显的贵族化特点,普及性不强。到了20世纪80年代,西班牙开始了现代意义上的乡村旅游,随后乡村旅游在欧美等发达国家迅速发展[1]。我国的乡村旅游兴起于20世纪90年代初,随着国民经济的增长和城镇化发展,城市居民对假日休闲、郊游的需求急剧增加,回归对乡村自然生态环境的向往,促生了城市周边乡村旅游产业的发展[2]。近年来,中央一号文件连续多次强调“三农”问题,党的十六届五中全会提出建设“美丽乡村”,以及习总书记“金山银山不如绿水青山”理论的提出,使得乡村旅游再次成为当前国家的重大需求和研究热点。

近几十年来,乡村旅游的研究逐渐受到国内外研究者的关注。通过在中英文核心期刊数据库中搜索主题词“rural tourism”“乡村旅游”发现,从1990—2018年间共有6 000多条文献记录,其中,国外学者的相关研究起步较早,于20世纪80代已经涉足乡村旅游的研究,而我国学者从90年代末才真正开始关注该领域。但是,随着近年来国家政策的倾斜,我国学者对于乡村旅游的关注度显著上升,研究的领域和内容也总体上与国际同步。尽管国内、国际的研究视角均主要涉及乡村旅游的相关利益者、乡村旅游发展的影响因素、乡村旅游资源、乡村旅游企业管理和乡村旅游地理空间结构等方面[3-13],但是两者也存在一定差异,例如国内学者更侧重于乡村旅游的地理空间视角[14-16]。为了更为全面地了解世界乡村旅游研究的前沿,进一步掌握国内乡村旅游的发展方向,本研究拟对国际、国内乡村旅游研究进行系统梳理和比较分析。

科学引文分析是文献计量学和科学计量学的一种特有研究方法。CiteSpace软件是近年来被广泛应用于自然人文科学领域的文献计量工具,以知识图谱的形式对文献进行有效的可视化分析。该软件在旅游学科领域也广受关注,如用于体育旅游[17]、乡村旅游[18-19]和生态旅游的文献分析与可视化研究等[20-21]。但是前人的研究较为单一,缺乏对国内外研究状况的对比分析。因此,本研究借助CiteSpace软件,对国际、国内乡村旅游研究领域的文献进行可视化对比分析,以期揭示乡村旅游研究的发展演变规律,通过对关键文献的解读,分析两者研究内容的热点转换,并揭示我国乡村旅游研究在国际研究中的贡献和差距,以预测未来的研究趋势。研究成果可为我国乡村旅游发展提供辅助决策依据和研究参考,具有重要的科学价值与实践意义。

1 研究方法与数据

1.1 研究方法

CiteSpace是一款兼具文献数据挖掘和可视化功能的文献计量软件,它融合了聚类分析、社会网络分析等多种方法。该软件能够较为直观地展示每个节点在知识网络中的位置、大小与相互关系,通过机构、作者、关键词等不同功能选择,去分析相关领域研究文献的来源地区、研究热点及其演变情况[22]。本研究采用最新的CiteSpace 5.3软件,时间跨度为1990—2018年,时间切片长度选取为每一年(slice length=1);参数选取准则(selection criteria)为top 50 per slice,即提取每个时间切片排名前50的数据来生成最终网络。在生成的知识图谱中,N表示网络节点数量,E表示连线数量,Density表示网絡密度,Pruning表示网络裁剪方法,显示None就表示没有裁剪[23](70-79)。

1.2 数据来源

目前国内外对于乡村旅游的研究内容较为广泛,且形式多样,涉及期刊论文、会议论文、研究报告、毕业论文等。本研究使用的外文文献数据为Web of Science核心合集数据库,数据采集时间为2018年12月5日,检索条件是将主题词设为“rural tourism”,结果共检索获得3 609篇文献,剔除书评、会议论文和社论材料后,剩余2 507篇检索结果,将这2 507篇文献作为本研究中外文文献数据的分析样本。本研究使用的中文文献数据来源于中国知网(CNKI)的中文核心期刊和中国社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊,这两大核心期刊来源能集中地反映我国当前乡村研究的现状,从而使研究结果更具有代表性。数据采集时间为2018年12月4日,检索的条件主题词为“乡村旅游”,共获得3 201篇文献,随后剔除会议通知和主题不符的论文,共剩余2 827条检索结果,将这2 827篇文献作为本研究中文文献数据的分析样本。

2 国际和国内乡村旅游的文献计量分析

2.1 文献发表数量比较分析

通过对中外核心数据库中发表的文献进行梳理(图1),根据文献数量出现的增长点,并结合国家出台的乡村旅游相关政策,将时间段划分为4个阶段进行对比分析。

(1)1990—1997年,世界范围内对于乡村旅游的研究还处于起步阶段,文献发表量总体呈逐年缓慢增长的趋势。国外已有学者从1990年开始关注乡村地区的旅游规划[24]、国家公园和乡村的可持续性[25]等问题。而我国对于乡村旅游的研究刚开始萌芽,1992年首次有学者涉足该领域,仅针对乡村旅游的重要性进行了阐述[26],但是之后5年,我国对于乡村旅游的研究一直处于停滞状态。

(2)1998—2005年,在该阶段,国际和国内对于乡村旅游的研究总体呈同步发展趋势。国际对于乡村旅游的研究关注度较之前并无明显变化,仍处于缓慢增长的趋势,年平均发文量为16篇。而我国随着1998年“中国华夏城乡游”、1999年“中国生态环境游”主题的推出,乡村旅游在全国逐步兴起。同时,我国对于乡村旅游的研究也于1998年正式起步,学者们开始关注乡村旅游的开发[27-28]、乡村旅游的产品[29-30]等。

(3)2006—2014年,在该阶段,国际和国内关于乡村旅游的研究呈现明显增长。国际发文量逐年稳步增长,在2010年就已突破100篇。与此同时,国内的研究更是出现了爆发式增长,并在2009年达到1个小高峰。党的十六届五中全会提出建设“美丽乡村”,随后,国家旅游局在2006年推出了“中国乡村游”,在2007年推出了“中国和谐城乡游”等主题活动,乡村旅游成为研究热点。虽然在2010年,国内的研究热度有所回落,但是在该阶段,国内研究的整体数量远超国际,相比国际更为活跃。

(4)2015—2018年,国际和国内对于乡村旅游的研究文献均出现大幅增长,总体都呈现出良好的发展态势。2015年国际文献数量比前一年增长了100%,西班牙、美国、英国和南非尤其突出。国内的文献数量则于2016年出现了新的高峰。2015年、2016年中央一号文件连续对乡村旅游作出指示,2018年中央一号文件提出“实施乡村振兴战略”,使得乡村旅游再次成为国内研究的热点。并且,在国际期刊上发表的文献中,中国学者贡献了125篇(占9%),位居世界第3,可见中国乡村旅游研究正逐步向国际化发展。

2.2 研究来源分析

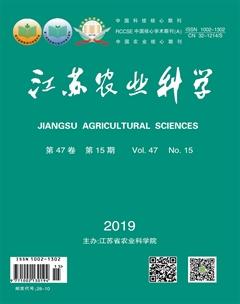

2.2.1 研究机构的比较分析 如图2所示,对外文文献第一作者的研究机构进行合作网络分析结果显示,全球范围内研究乡村旅游发文数量最多的机构是中国科学院,共43篇;发文量超过16篇的机构有西班牙的埃斯特雷马杜拉大学、葡萄牙的阿维罗大学、加拿大的滑铁卢大学、西班牙的格拉纳达大学、塞尔维亚的诺维萨德大学和瑞典的于默奥大学。从连结节点来看,各机构的联系不够紧密,自成体系,且跨国合作较少。同时,关于机构分析的数据库中还显示了各机构研究的半衰期,可以用来描述文献的老化程度,半衰期越长,文献的价值越大[23](89-110)。从半衰期来看,影响力较持久的机构为澳大利亚的格里菲斯大学与昆士兰大学、加拿大的滑铁卢大学和中国科学院等,半衰期分别为19、17、13、12年,首次出现年份分别为1997年、1998年、2001年和2003年。

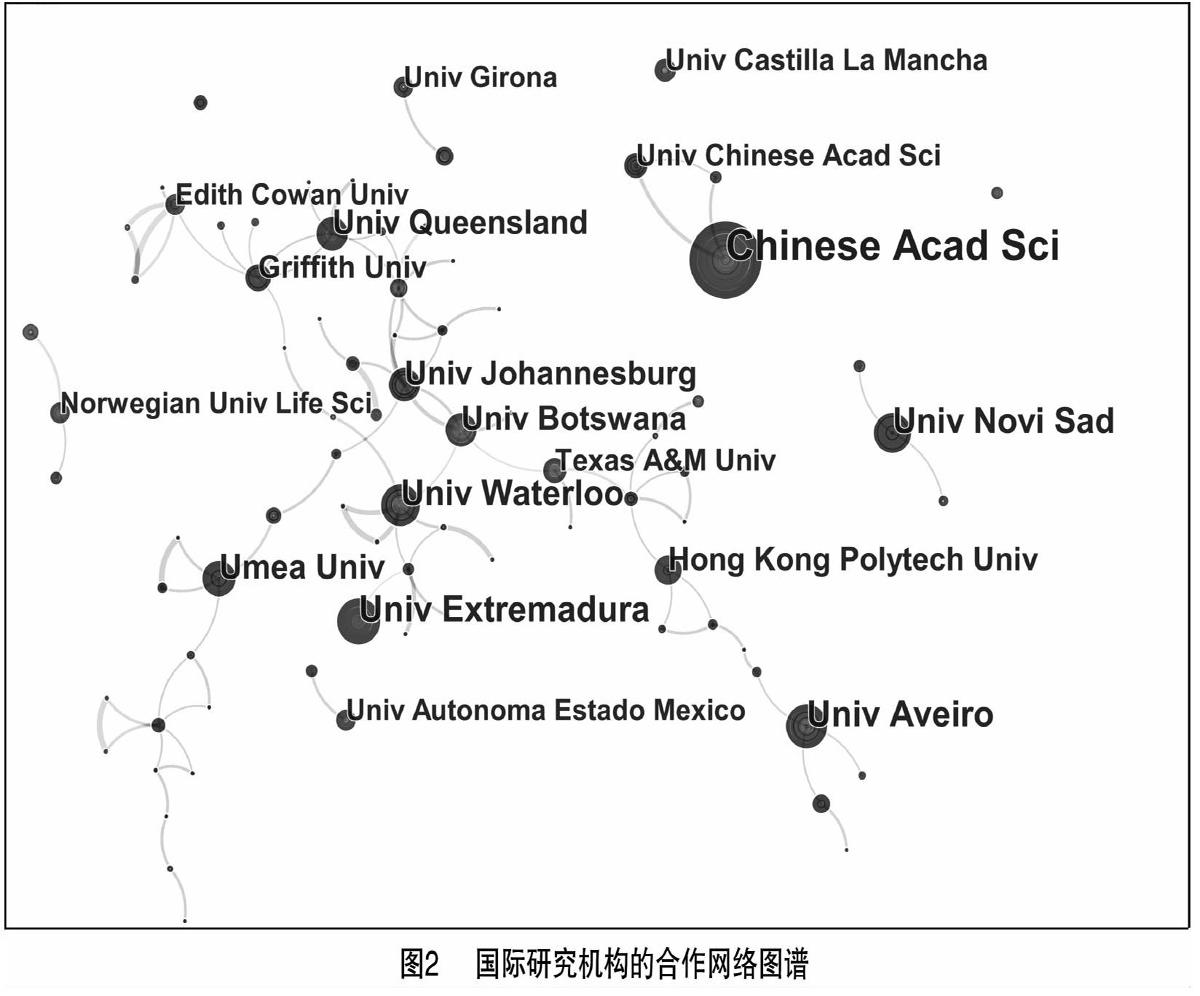

如图3所示,通过对中文文献第一作者的机构进行合作网络分析可知,国内发文数量最多的机构为中国科学院地理科学与资源研究所,共68篇;其他发文量在20篇以上的机构为南京师范大学地理科学学院和中国科学院大学。此外,图3中出现了以中国科学院地理科学与资源研究所为核心,包含中国科学院大学、北京联合大学、北京大学、福建师范大学、中山大学等科研机构的合作网络,其他如南京师范大学、安徽师范大学、南京大学、昆明大学等自成体系,各自连接着周边的院校。另外,中国农业大学、浙江工商大学、陕西师范大学和桂林理工大学等研究相对独立。从数据库显示的半衰期来看,持续影响力较长的机构为中国科学院、浙江工商大学,中山大学等,半衰期分别为13、12、10年,首次出现的年份分别为2001年、2009年、2005年。

总体而言,中国科学院对于乡村旅游的研究在国际、国内范围都作出了重要贡献,共计111篇。从国际范围看,研究机构主要集中在发达国家,尤其是欧洲地区,这与乡村旅游起源于欧洲有关。而我国对于乡村旅游的研究在空间上也主要分布在经济发达的大中型城市,说明科研力量的强弱也与经济呈正相关关系。但是,国内外研究机构的研究网络总体都较单一,跨国跨机构之间的合作还有待进一步提升。

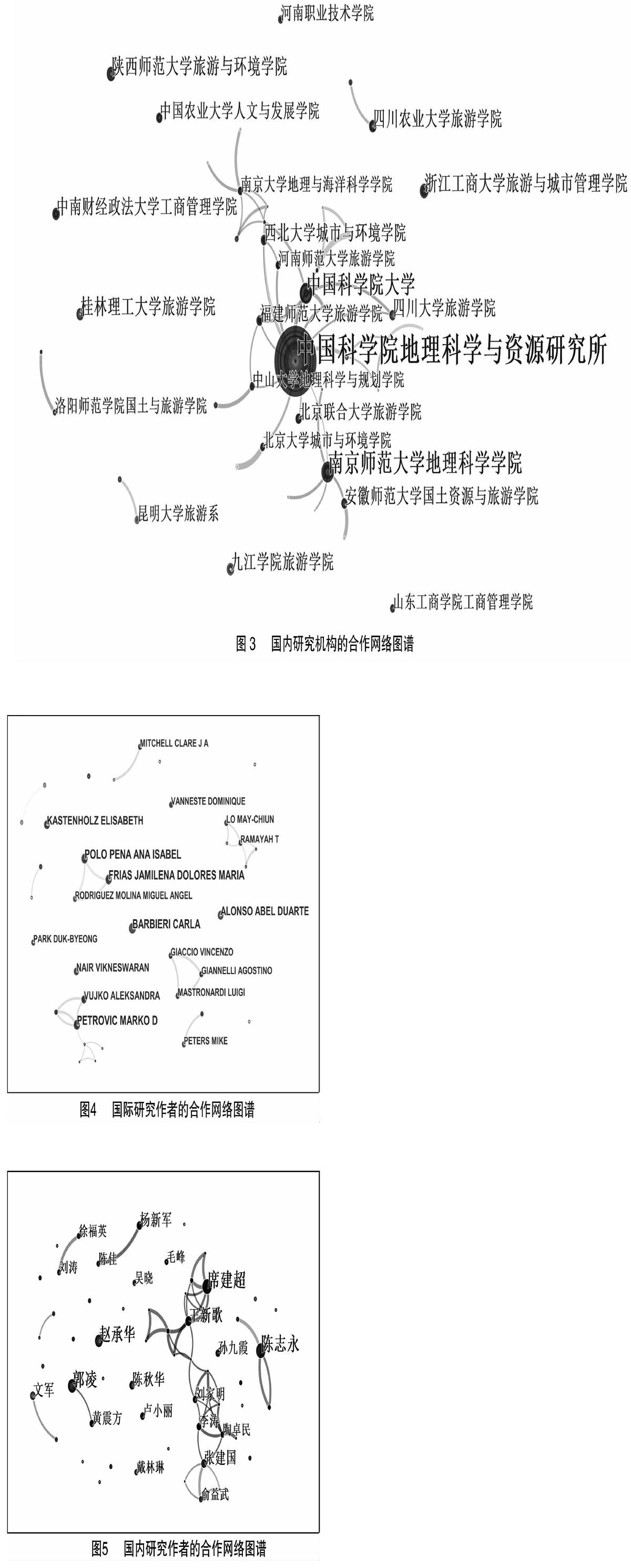

2.2.2 研究作者的比较分析 进一步对外文数据库文献的第一作者进行网络图谱分析。如图4所示,国际范围内发表文献较多的学者为来自西班牙格拉纳达大学的Pena、Jamilena和Molina,数据库中显示他们发表的文献数量分别为10、10、9篇。其余发表文献量較多的学者为来自美国密苏里大学的Barbieri和塞尔维亚诺维萨德大学的Petrovic,发表的文献量都为8篇,以及来自葡萄牙阿威罗大学的Kastenholz和澳大利亚埃迪斯科文大学的Alonso,发表的文献量都为7篇。从连接的节点上看,格拉纳达大学、诺维萨德大学和马来西亚砂拉越大学的学者都形成了自己的研究网络,其余的学者都相对独立。

同时,对中文数据库文献的第一作者进行网络图谱分析。如图5所示,我国在该领域发表文献最多的学者为来自中国科学院地理科学与资源研究所的席建超和贵州师范学院的陈志永,发表的文献量都为12篇。其次,四川农业大学的郭凌、辽宁省农业产业商会的赵承华和中国科学院地理科学与资源研究所的王新歌发表的文献数量都在8篇以上。西北大学的杨新军、 广西大学的文军和浙江农林大学的张建国紧随其后,都发表了7篇文献。从连结节点来看,中国科学院和浙江农林大学的学者都形成了自己的研究网络,而其他学者相对独立。

总体而言,国内外学者针对该领域的研究总体比较分散,贡献较多的学者的发文量仅为10篇左右,没有形成突出的研究影响力。而且,国内外学者们的研究合作网络都非常单一,大多数较为独立,缺乏规模性。

2.3 研究热点分析

关键词是学术论文研究主题的高度浓缩,在某一研究领域的文献分析中,出现频次高的关键词通常被认为是这一领域的研究热点,关键词之间的关联性在一定程度上可以揭示学科领域中知识的内在联系[31]。因此,统计共现关键词的词频有助于判断研究领域发展的丰度和热点。本研究提取了1990—2018年国际、国内乡村旅游研究文献的关键词,分别共计443、349个。表1、表2分别列举了国际、国内词频排位前15的关键词,其中年份代表该关键词首次出现的时间,词频代表该关键词在统计文献中出现的次数;中心性是指网络中经过某点并连接2点的短程线占这2点之间的短程线总数之比,数值较高的点通常是连接2个不同聚类的关键枢纽,数值越高,代表该关键词在网络中的节点越大,重要性也越强;半衰期是表征该关键词在乡村旅游这个研究领域的老化速度,关键词的半衰期越长,有效价值越大,被关注的时间越长[23]89-110。

2.3.1 研究热点比较分析 通过对比表1和表2中关键词的名称,发现国际和国内对于乡村旅游的研究共同聚焦于“乡村旅游”“休闲农业”“生态旅游”和“可持续发展”这几类热点话题。同时,国内外研究者都关注居民在乡村旅游发展中的社区参与度, 以及乡村旅游的发展模式等问题。这说明随着经济和城市化的发展,人们对于旅游目的地的选择更多地是回归乡村自然, 人们的旅游方式向生态可持续旅游转变已经成为国内外的共同需求。随之而来的各地乡村旅游的发展模式问题、当地的社区参与度问题都已经成为关注的热点。总体而言,我国对于乡村旅游的研究热点已经开始与国际靠拢。

关键词词频和中心性都是测度关键词在网络图谱中重要性的指标。但是,通过对比表1和表2中的关键词词频和中心性发现,国内和国际乡村旅游的关注热点也存在诸多差异。在区域乡村旅游开发和保护的协同问题上,我国学者更多地关注各地乡村旅游的“开发”和“对策”,而国际对于乡村旅游的研究更多地是关注如何“管理”和“保护”的问题。另外,国际上较为关注利益相关者的“感知”和“社区”问题。而我国的聚焦热点更多地是紧跟国家政策方针,如“美丽乡村”“新农村建设”和“乡村振兴”等都是国家近年来提出的大政方针。这说明我国由于经济发展条件和政策导向等因素,目前更着眼于乡村旅游开发和乡村经济发展,对于后续的保护等问题的关注与国际上还存在距离。

从关键词首次出现的年份和半衰期来看,我国当前的研究热点和趋势主要集中在“乡村旅游”“休闲农业”和“生态旅游”。而国际上关于“生态旅游”“可持续发展”等方面研究的半衰期也持续了20年以上,且关键词首次出现时间早于我国约10年。另外,值得一提的是,国际上关于乡村旅游研究给予了“乡村景观”视角足够的重视,半衰期持续了19年,并呈现持续发展的趋势,而我国学者则较少关注该领域。

2.3.2 研究热点脉络演进 对每个阶段中国际、国内乡村旅游研究的关键词进行梳理,选取了每个阶段中词频排位在前3的关键词。从表3可以看出,在1990—1997年,该阶段由于我国国内乡村旅游还未正式起步,因此并未出现实质性热点话题。而从国际范围来看,已经围绕“旅游”“乡村旅游”和“管理”等话题展开了探讨。在1998—2005年,随着乡村旅游的稳步发展,关于乡村旅游的议题也有所拓展。在国际范围内开始关注“观点”“农业”“态度”等话题。我国国内关注的焦点则是“对策”“旅游开发”“发展模式”等内容。在2006—2014年,该阶段国际范围内较为关注“可持续旅游”和“乡村区域”的问题,同时由于我国乡村旅游在2006年进入快速发展期,因此在国际范围内“中国”也成为热点关键词。与此同时,国内关于乡村旅游的热点研究集中在“新农村建设”“美丽乡村”“产业融合”等方面。在2015—2018年,国际范围内“支持”“居民”“全球化”开始成为热点话题,而在国内,“乡村振兴”“精准扶贫”“全域旅游”成为热点话题。总体而言,由于国情政策等多种因素的影响,国内和国际关于乡村旅游的研究热点脉络演变差异较大。

2.4 研究趋势比较分析

2.4.1 阶段性研究前沿的比较分析 国际和国内乡村旅游的研究热点具有阶段性动态变化的特点,通过突现词检测,可以进一步探析相关研究的前沿动态、关注度和研究趋势。突现词是指出现频次在短时间内突然增加或者使用频次明显增长的关键性术语[23]89-110。由图6、图7可以看出,从突现词的强度(strength)来看,国际研究中排名前10的突现词为“旅游”(tourism)、“英国”(england)、“居民态度”(residents attitude)、“非洲”(africa)、“挪威”(norway)、“保护”(conservation)、“生物多样性保护”(biodiversity conservation)、“野生动物”(wildlife)、“文化”(culture)和“空间”(space),国内研究中排名前10的突现词为“新农村建设”“乡村旅游”“对策”“新型城镇化”“旅游扶贫”“新农村”“土地流转”“城乡统筹”“生态文明”和“贵州”。可以看出,国际研究前沿更多地体现出乡村旅游可持续发展的需求,如“保护”“文化”“野生动物”“生物多样性保护”等。我国的研究前沿更多地体现出对于“三农”(指农村、农业和农民)问题的聚焦,如“新农村建设”“旅游扶贫”“土地流转”等,都反映了我国乡村旅游的研究紧紧围绕加快新农村建设、促进农业转型和改善农民生活水平来开展,也体现出我国作为发展中国家发展乡村旅游的阶段性要求和特点。

从突现词开始的时间和持续的时长来看,国际研究中“旅游”“英国”“保护”“野生动物”“生物多样性(biodiversity)”和“消费(consumption)”等突现词的持续度都超过了10年,起止时间分别为1993—2006年、1998—2011年、1996—2006年、2002—2011年、2002—2013年和1998—2013年。而国内研究中所有突现词的持续时长都在5年以内,与国际研究相比持续的时间明显较低。出现以上差别的原因,一方面主要与国内乡村旅游研究起步较晚有关,另一方面與国内研究受到国家政策及国内热点影响较大有关。从图7可以看出,突现词主要集中出现在2006年国家旅游局推出“中国乡村游”以后。因此可见,国内相比国际尚缺乏系统性及具有持续性、有深度的研究。

2.4.2 關键词聚类比较分析 通过对关键词共被引网络进行聚类分析,获得关键词聚类时间线程图(图8、图9),运用时间轴来表达关键词聚类,能较好地反映该研究领域的研究发展趋势,聚类前的序号越小,代表该聚类内研究的丰富度越高。可以看出,国际研究共获得8个聚类主题,分别为“自然旅游”(nature-based tourism)、“保护”“农村中产阶级化”

(rural gentrification)、“乡村旅游”“一体化乡村旅游”(integrated rural tourism)、“生态系统服务”(ecosystem services)、“匈牙利”(hungary)、“林业”(forestry)。国内研究共获得11个聚类,分别为“乡村旅游”“新农村建设”“旅游业”“乡村振兴”“开发”“观光农业”“发展”“乡村”“新型城镇化”“建议”和“生计资本”。

通过比较图8、图9中的图标节点可以发现,图8中出现了多个大小均等的图形标志,分布总体较为均匀,而图9中图形标志大小差距巨大,且较集中。这说明在长达近30年的时间历程中,国际领域的研究内容比国内广泛和丰富。对比两者的聚类主题词发现,国际的研究聚类体现出乡村旅游更多地围绕乡村自然景观而展开,因而针对其可持续发展进行了研究探讨,如在“自然旅游”聚类中,研究者们较多关注了乡村地区自然环境和旅游活动的协同发展[32-33],关注了基于自然景观的旅游产品的开发[34],又如在“生态服务系统中”,研究者们针对乡村旅游作为可持续旅游工具的稳定性进行了评估[35];在“林业”聚类中,研究者们关注乡村森林旅游可持续性和弹性的研究[36-37]。同时,国际的研究内容更关注乡村旅游发展中的“保护”问题,如当地居民对于乡村旅游态度和保护的变化[38],也提出了发展可持续乡村旅游的指标体系[39-40]。另外,一些学者开始关注欧美农村呈现出的中产阶级化的倾向,针对区域内地区移民、社会变化和冲突进行了案例研究[41-42]。

我国学者则更关注乡村旅游发展对于农村建设的作用以及具体的实现方式和路径,如在“乡村振兴”聚类中,一些学者提出了乡村振兴战略背景下的乡村旅游资源开发和产业优化的发展路径[43-44],在“新农村建设”聚类中,主要针对城乡一体化与乡村旅游的互动关系进行了研究[45-47];在“观光农业”聚类中,学者们针对区域内的休闲农业、创意农业的发展现状和模式进行了评析[48-50]。此外,关于乡村旅游发展对于农村生计策略选择的影响关注也较多,提出了资源差异与社区基础是农户生计变化、社区影响的原动力,政府角色、社区(企业)作用与农户利益是旅游开发管理的核心[51-52]。另外,与国际上关注保护问题相比,我国更关注乡村旅游的开发和发展问题,针对乡村茶旅型旅游资源、生态脆弱区的旅游资源和民族地区旅游资源的开发模式进行研究[53-58]。

3 结论

本研究利用CiteSpace软件,对1990—2018年发表于Web of Science核心数据库及CNKI数据库中的CSSCI来源期刊和中文核心期刊的乡村旅游文献进行对比分析,着重比较分析了文献发表数量、发表来源、研究热点和研究趋势4个方面。

从发文数量来看,我国对于乡村旅游的研究真正开始于1998年,起步要晚于国际研究近10年。但是,到目前为止,我国核心数据库中的研究文献总量(2 827篇)略高于国际核心数据库的数量(2 508篇),并且我国的文献量在2006—2009年、2015年至今这2个时段出现井喷式增长。总体而言,国内外对于乡村旅游的研究热度呈齐头并进的趋势。从研究来源来看,我国的中国科学院在全球范围内贡献了最多的研究文献,国际上其余的研究机构集中在西班牙、葡萄牙、澳大利亚和加拿大等国家,国际上发表文献最多的作者皆来自西班牙的格拉纳达大学。国内的研究也以中国科学院地理科学与资源研究所为核心,并形成了自己的研究网络。我国发文量最多的2位学者分别来自中国科学院、贵州师范学院。但是,国内外研究机构总体都呈现出研究网络跨国跨机构合作较少的特征,学者们的研究网络较单一。从研究热点来看,国际、国内的研究领域都共同关注乡村旅游、休闲农业、生态旅游和可持续发展这几类热点话题。但是在乡村旅游的开发保护问题上,国际上更多关注的是保护研究,而国内更多关注的是开发研究。并且,我国学者对于乡村旅游景观的关注度还有进一步提升的空间。从研究趋势来看,国际的研究趋势体现出围绕乡村自然景观可持续发展内容的特点,国内的研究趋势则体现出紧紧围绕乡村旅游发展对于农村建设作用的特点,并且国内的研究呈现出明显的政策导向性趋势和特点。总体而言,国际领域的研究内容相比于国内具有更广泛的丰富度,研究热点具有更长久的持续性。

参考文献:

[1]王 启. 乡村旅游研究综述[J]. 企业研究,2011,12(24):5-6.

[2]郁 琦,李 山. 上海乡村旅游景点空间格局及可达性研究[J]. 旅游科学,2018,32(3):51-61.

[3]Wilson S,Fesenmaier D R,Fesenmaier J,et al. Factors for success in rural tourism development[J]. Journal of Travel Research,2001,40(2):132-138.

[4]Kontogeorgopoulos N. Community-based ecotourism in Phuket and Ao Phangnga,Thailand:partial victories and bittersweet remedies[J]. Journal of Sustainable Tourism,2005,13(1):4-23.

[5]Ilbery B. Exploring tourists and gatekeepers attitudes towards integrated rural tourism in the England-Wales border region[J]. Tourism Geographies,2007,9(4):441-468.

[6]Kayat K. Stakeholders perspectives toward a community-based rural tourism development[J]. European Journal of Tourism Research,2008,1(2):94-111.

[7]Duarte P. Evolution of rural tourism in Portugal:a 25 years analysis[J]. e-Review of Tourism Research,2010,8(3):41-56.

[8]Kline C,Milburn L A. Ten categories of entrepreneurial climate to encourage rural tourism development[J]. Leisure Studies Journal,2010,13(12):320-348.

[9]Park D B,Lee K W,Choi H S,et al. Factors influencing social capital in rural tourism communities in South Korea[J]. Tourism Management,2012,33(6):1511-1520.

[10]Barbieri C,Xu S,Arroyo C G,et al. Agritourism,Farm Visit,or…? A branding assessment for recreation on farms[J]. Journal of Travel Research,2016,55(8):1094-1196.

[11]尹占娥,殷 杰,許世远. 上海乡村旅游资源定量评价研究[J]. 旅游学刊,2007,8(8):59-63.

[12]李文军,马雪蓉. 自然保护地旅游经营权转让中社区获益能力的变化[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版),2009,46(5):146-154.

[13]付 强,尹佳文. 乡村旅游目的地选择及产品偏好的影响因素研究[J]. 资源开发与市场,2018,34(11):1618-1622.

[14]吴必虎,黄琢玮,马小萌. 中国城市周边乡村旅游地空间结构[J]. 地理科学,2004,24(6):757-763.

[15]徐 清. 基于点-轴系统理论的宁波乡村旅游空间结构优化[J]. 经济地理,2009,29(6):1042-1046.

[16]靳 诚,陆玉麒,范黎丽. 基于公路网络的长江三角洲旅游景点可达性格局研究[J]. 自然资源学报,2010,25(2):258-269.

[17]唐雪立,李晓东,杨 慧. 基于Cite Space的国内体育旅游研究热点及趋势可视化分析[J]. 当代体育科技,2018,8(18):181-185.

[18]安传艳,李同昇,翟洲燕,等. 1992—2016年中国乡村旅游研究特征与趋势——基于CiteSpace知识图谱分析[J]. 地理科学进展,2018,37(9):1186-1200.

[19]张 冬,李湘莹,倪向丽. 基于知识图谱的乡村旅游研究进展分析[J]. 安徽农业科学,2018,46(1):122-127.

[20]李燕琴,束 晟. 基于Web of Science的社区生态旅游研究进展[J]. 旅游学刊,2017,8(8):116-126.

[21]程德年. 基于CiteSpace的国内生态旅游研究计量分析[J]. 旅游论坛,2016,9(1):63-70.

[22]陈 悦,陈超美,刘则渊,等. CiteSpace知识图谱的方法论功能[J]. 科学学研究,2015,33(2):242-253.

[23]李 杰,陈超美. Citespace:科技文本挖掘及可视化[M]. 北京:首都经济贸易大学出版社,2015:70-79,89-110.

[24]Turnock D. Tourism in Romania-rural planning in the carpathians[J]. Annals of Tourism Research,1990,17(1):79-102.

[25]Child G F T,Health R A. Underselling national-parks in Zimbabwe:the implications for rural sustainability[J]. Society and Natural Resources,1990,33(3):215-227.

[26]杨 旭. 开发“乡村旅游”势在必行[J]. 旅游学刊,1992,2(2):38-41,61.

[27]戴雄武. 旅游农业方兴未艾[J]. 世界农业,1998(10):46-48.

[28]谢彦君. 以旅游城市作为客源市场的乡村旅游开发[J]. 财经问题研究,1999(10):79-81.

[29]杨劲松. 开发都市型乡村旅游产品[J]. 社会,1999,3(13):28-29.

[30]潘秋玲. 现阶段我国乡村旅游产品的供需特征及开发[J]. 地域研究与开发,1999,18(2):60-62.

[31]邱均平,张晓培. 基于CSSCI的国内知识管理领域作者共被引分析[J]. 情报科学,2011,6(10):1441-1445.

[32]Michimi A,Wimberly M C. Natural environments,obesity,and physical activity in nonmetropolitan areas of the United States[J]. Journal of Rural Health,2012,28(4):398-407.