二十世纪三四十年代陕甘宁地区医疗机构的变迁及特点

马雪 赵红

摘 要

20世纪三四十年代,陕甘宁地区的医疗机构经过苏维埃时期、抗战时期和解放战争时期的不断建设与完善,实现了从无到有的转变。通过对三个时期陕甘宁地区医疗机构的梳理,发现其具有“战时性”和“共享性”的特点,同时使该地区医疗卫生状况也发生了质的变化,提高了军民的健康水平,有力地支援了战争,为新中国成立后我国医疗卫生机构的开展奠定了一定的基础。

关键词

20世纪三四十年代 陕甘宁地区 医疗机构

Abstract In the 1930s and 1940s, the medical institutions in the Shaanxi-Gansu-Ningxia region achieved a transformation from nothing after the continuous construction and improvement during the Soviet period, the Anti-Japanese War and the War of Liberation. Through the combing of the medical institutions in the Shaanxi-Gansu-Ningxia region during the three periods, it is found that they have the characteristics of “wartime”and “sharing”, and that at the same time, the medical and health conditions in the region have also undergone qualitative changes, improving the health level of the military and civilians, effectively supporting the war and laying a certain foundation for the development of China's medical and health institutions after the founding of the People's Republic of China.

Keyword the 1930s and 1940s; Shaanxi-Gansu-Ningxia region; medical institution

20世紀初陕甘宁地区自然环境恶劣,社会经济文化水平落后,医疗卫生条件整体状况极差。1937年,抗日战争爆发前,陕甘宁地区没有一所固定的医院,只有随军流动的红军医院,还有几个较大市镇有中药店。1937年1月,中共中央进驻延安时,延安城里只有六七家诊所,少数坐堂中医[1]。

经过苏维埃时期、抗日战争时期和解放战争时期,陕甘宁地区医疗机构逐渐走向“现代化”。主要的医疗机构由中央系统、军委系统、边区系统三大系统所构成,为保障边区军民的健康,支援全国革命事业,作出了重要贡献,为新中国的卫生医疗机构的建立和发展,积累了宝贵经验。

一、苏维埃时期的医疗卫生机构

苏维埃时期是陕甘宁地区医疗机构初创时期,尽管陕北黄土高原经济落后、缺医少药、生活困苦,但随着根据地创建,陕甘宁地区建立起自己的红军医院。

1932年,红二十六军在铜川照金薛家寨建立起第一所红军医院,陈守印任院长,中共陕西省委派来三名医生,主要任务是抢救诊治重伤员。“所谓红军医院,只不过几名医生随军转战,医疗器械简单,指导卫生工作还没有系统的卫生行政机构。”[2]医护人员人数不多,除为红军伤病员治病外,还经常为周围群众看病,并介绍一些简单的防病常识。

1935年春,陕北革命根据地在子长县白庙岔成立红军西北军事委员会的陕北军医科,由情报科长高朗亭任科长,后由刘晓钟负责,下设医院,积极开展医药工作。由于战争频繁,医护人员缺少,红军医院极为简陋,随时流动为战地服务。在当时的条件下,伤病员的防治工作主要靠指战员和群众。

1935年9月,红二十五军长征到达陕北,便将随军医院与陕北军医科合并,改称陕北红军医院(地址设在延川县永坪镇,故又称永坪医院),红二十五军吴子南任院长,当地干部高述先任政委,参加了劳山、榆林桥、直罗镇几次大战役的伤病员的救治,与创建根据地时的医院相比,已是比较正规的红军医院。为了战争的需要,永坪医院又在清涧、甘泉下寺湾设立了两个分院。

1935年10月,中央红军到达陕北后,陕甘宁革命根据地的医药卫生工作统一归党中央军事委员会卫生部管辖。中央军委卫生部决定成立四个后方医院,原永坪医院改为中央第一后方医院,1936年7月,医院迁往志丹县,1937年春,迁往安塞县侯家河湾,医院下辖三个卫生所后迁至延长;第二后方医院驻甘泉下寺湾、曲子、环县等地;第三后方医院驻清涧等地;第四后方医院驻吴旗(一说在安塞)。“西安事变”和平解决之后,党中央迁入延安,1937年初,第二、第四后方医院撤销。

苏维埃时期建立起来的医疗机构,尽管医疗设施简陋,医务工作人员基本上是边工作边学习培养出来的。但是,当时除了在红军东、西征实施战场救护,为保障部队战斗力等方面发挥了及其重大的作用。更重要的是,红军每到一地,医务人员都主动为根据地百姓免费治病,开展群众卫生运动,积极宣传卫生知识,破除迷性,防病治病,获得群众的好评。

二、抗战时期的医疗卫生机构

抗战时期是陕甘宁边区医疗卫生事业迅速发展的阶段。1937年3月,军委卫生部提出规划:在扩大卫校,培养卫生干部,增设医院,进行疾病治疗工作的同时,大力开展卫生防疫工作,发动群众开展卫生工作[3]。

抗日战争爆发后,陕甘宁边区的医疗卫生机构在原红军医疗卫生机构的基础上,发展形成了三大系统:中央系统、军委系统和边区系统,中央系统属中央卫生处领导,有延安中央医院、中央门诊部等;军委系统属军委总卫生部领导,有八路军军医院(1939年12月1日为纪念白求恩改名为白求恩国际和平医院)、八路军留守兵团卫生部所属医院(包括陕甘宁边区留守兵团野战医院、留守兵团卫生部门诊部和各军分区部队医院)等;边区系统属边区政府卫生署领导,有边区医院、边区门诊等。并随着医疗卫生业务发展的需要,相继建立了防疫委员会、保健药社、卫生合作社、国医研究会等群众性民间卫生组织。这些组织机构以三大系统为主力,其他组织为补充。

1.中央医疗系统。中央医疗系统由中央卫生处及下属医疗机构组成。1938年,党中央委派傅连暲等人成立中央卫生处,它既是中央机关卫生行政领导部门,也是医药卫生技术的指导机关,其工作任务主要是搞好卫生宣传、卫生防疫、环境卫生及群众卫生工作。中央卫生处直属医疗机构有延安中央医院和中央门诊部。

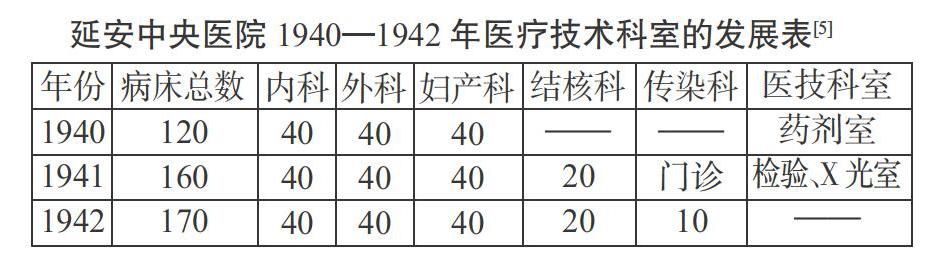

(1)延安中央医院。延安中央医院是中共中央直接领导下的一所医院,位于延安城北五公里处的李家坬。1939年7月,中央组织部副部长李富春将筹办医院的任务交给何穆,由何穆负责筹建,经过几个月努力,医院于10月开始接收病人,11月7日举行揭幕典礼。首任院长由中央卫生处长傅连暲担任,医院开办后,由于傅连暲忙于处理工作不再兼任院长第二年由何穆担任院长。医院的医务人员主要靠自力更生培养以及积极吸收投奔延安的外地医生。当时,侯建存任儿科主任,金茂岳任妇产科主任,何穆兼任内科及肺科主任,1942年5月,苏联医生阿洛夫来延安后任外科主任,“阿洛夫来延安时带来成箱的手术器械”[4]。中央医院的科室主任都是由外地医生及外籍医生组成,他们不光带来先进的医疗技术和医疗器械,而且培养了大量的医生和护士,以解决陕甘宁边区极度缺乏医务工作者的问题。据统计,从1939年建院至1943年,中央医院共开办四期护士培训班,培养出105位护士;1941年还曾试办过医生训练班,由于院内一度缺乏基础设施,不久将学员转入医大培养;而从1939年至1945年,为各抗日根据地代培养了115名进修和实习医生,代培养检验员23人,药剂员25人[2]。

中央医院的医疗设备与现代水平相比,极为简陋。医院有两台X光机,其中一台是何穆来延安时带来的。医院病床数也逐年增加,1943年已经能收容180人,在当时艰苦的条件下,中央医院已经成为规模最大、设备较好的一所医院。中央医院1939—1945年共收治病员12677人,1943年,住院病人死亡率为2.9%,而在1942年及1943年出院的893名产妇中,无一人死亡,在当时的中国一般产妇死亡率每年可高达15%。

1947年初,为适应解放战争的需要,将中央医院改为陕甘宁晋绥联防军卫生部第一后方医院,李炳之任院长兼政委。医院于3月撤离延安,随军转战陕北,后又随党中央迁到河北平山县,北京解放后迁入北京,以中央医院的职工为基础,加上国际和平医院的部分员工,扩展为今日的北京医院。

(2)中央门诊部。中央卫生处及其所属门诊部与中央医院的建置不同,门诊部自成立以来有中央医院的医师何穆、李志中、魏一斋、侯建存、毕道文等每周都轮流看诊治病,积极为广大干部和边区群众开展医疗救治。中央门诊部主要从事的医疗活动有:为儿童种牛痘、打防疫针、成立牙科、制造药品等。据1943年统计,中央卫生处在23个单位中,给1963人种了牛痘,在24个单位中,给5592人打了防疫针[6]。门诊部还专设有牙科,该科原由军委卫生部管辖,驻宝塔山,1938年秋,从西安聘请留日大夫梁智主治,曾为毛泽东、王若飞等中央领导人治疗牙齿疾病。中央卫生处材料科制造了盐酸、酒精及各种静脉注射液,用酒精制作了各种酊剂共160磅,可省64万元[7]。1945年10月,中央卫生处合并于中央军委总卫生部,卫生处的工作告一段落。

中央医院和中央门诊部在中央总卫生处的领导下无论在治病防疫、培养卫生人员、卫生材料的供给等方面,都起了模范带头作用,对中央机关和陕甘宁边区的医疗卫生事业都作出了杰出贡献。

2.军委医疗系统。军委医疗系统主要负责军队系统的医疗救治工作。抗日战争时期,军队系统的卫生领导机关主要是军委后勤部下辖的卫生部,职责是主管延安的卫生机关而十八集团军总司令部下辖的卫生部主要管理前方部队及友军的卫生工作。国际友人马海德曾任军委卫生顾问。中央军委总卫生部和陕甘宁晋绥联防军卫生部,下属医疗机构主要有:白求恩国际和平医院、八路军留守兵团卫生部所属医院(包括陕甘宁边区留守兵团野战医院、留守兵团卫生部门诊部和各军分区部队医院)。

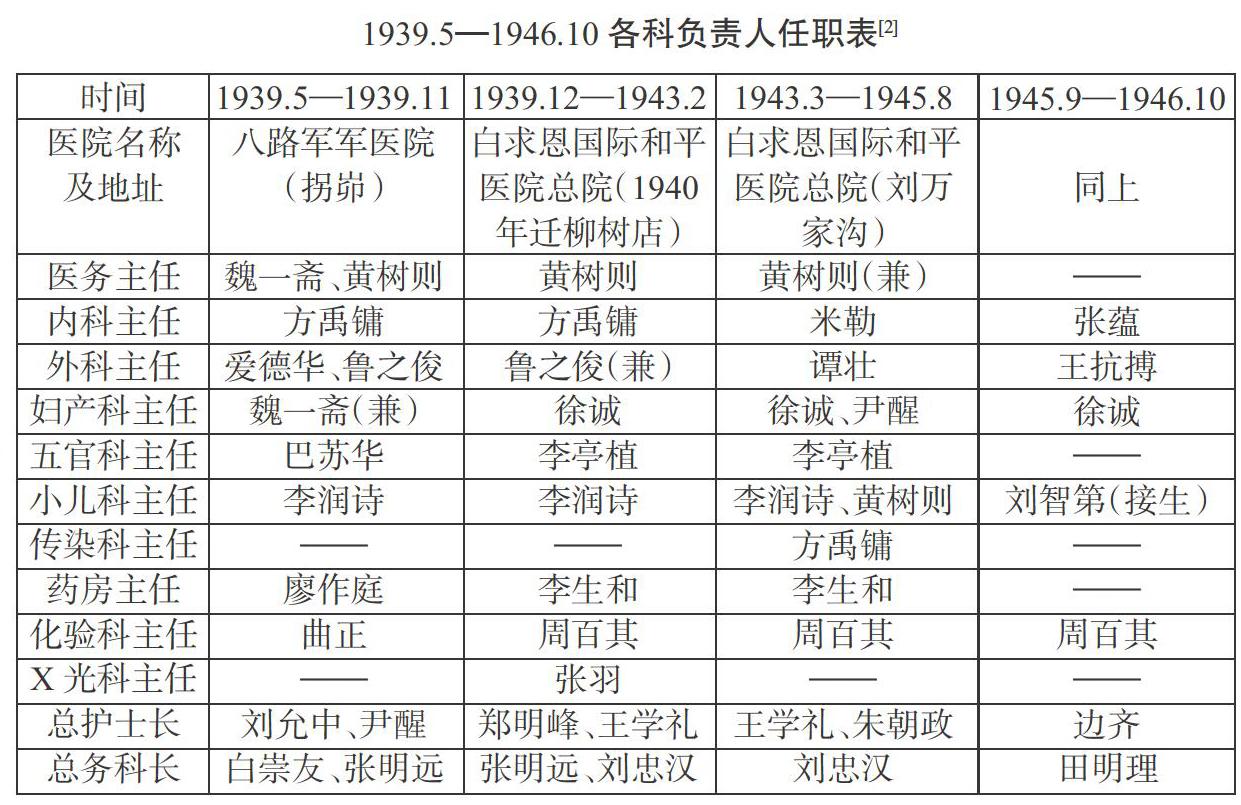

(1)白求恩国际和平医院。白求恩国际和平医院,其前身是八路军军医院,系八路军总后勤部卫生部领导的一个直属医院。1939年11月12日,白求恩大夫为帮助中国人民的抗日战争,在前线以身殉职。为了纪念这位伟大的国际主义战士,继承和发扬白求恩精神,12月1日,军委卫生部呈报军委,决定将八路军军医院改名为白求恩国际和平医院。

加美医疗队、印度援华医疗队曾先后在国际和平医院工作,其中一台50毫安的X光机就是印度援华带来的。据《新中华报》报道:“这里更值得我们提及的是国际友人——印度援华医疗队的三位印度医生也在这里很辛苦的工作着。”[8]1939年5月,朝鲜友人方禹镛来医院工作,任内科主任;7月,德国友人米勒来延安后,立即投身到医院工作。

八路军军医院的开办,不仅接收八路军伤病员,也为广大群众实行免费治疗,还为中央领导和军队高级干部检查身体和治疗疾病。1939年7月10日,爱德华、柯棣华和巴苏华一起为军委副主席周恩来诊治右肘骨折,鲁之俊等同志参加了会诊。此后,三位印度大夫多次前往探视,并作治疗。

从白求恩国际和平医院的命名改为第二后方医院,该院在延安先后居住过三个地方,长达七年之久。医院命名后由于八路军队伍不断壮大,医院的规模太小,不适应形势发展的需要,1940年春,由拐峁遷到柳树店,原拐峁医院旧址改设为和平医院分院。1943年,因原址不敷应用,医院又迁到刘万家沟,将柳树店旧址改为和平医院第三部。

1946年6月,国民党对解放区发动了全面进攻,为适应自卫战争的需要,10月将和平医院更名为陕甘宁晋绥联防军卫生部第二后方医院,随军转战陕北。新中国成立后,1950年,将和平医院改编为“西北军区第一陆军医院”,院址在兰州。

(2)八路军留守兵团卫生部所属医院。八路军留守兵团于1940年5月在城东15公里处的刘万家沟成立野战医院,该院属留守兵团军医处管理。初创时,医院条件较差,一切设备均较简陋,共有医生9人,分为内、外两科,医大及国内医学院校毕业医生占医务工作者1/4。1943年春,留守兵团野战医院撤销,白求恩国际和平医院从柳树店迁到刘万家沟,野战医院部分工作人员调到中国医科大学的附属医院工作。原野战医院还设有化验室、药房、手术室、换药室等辅助科室,共有80余张床位,在管理上成為延安比较正规的一所医院。这样一来,既解决了地方部队伤病员治疗的需要,更重要的是解决了医大部分学员的临床实习工作。

留守兵团卫生部门诊部,前身为军委卫生部直属门诊部,地址初在文化沟口平房中,1941年1月在文化沟内开始建筑新址,于同年8月底落成。门诊部在设备上较为齐全,并分为内、外、产妇、皮肤花柳、五官(包括牙科)、理疗、化验室等。

抗日战争初期,边区各分区为防病治病,先后在神府、三边、关中、陇东、绥德等专署成立了卫生所。1945年统计,各地驻军中,已有53个卫生所、5个卫生部、6个医院,5个医药学校及训练班。这样,不但减少边区军民的疾病痛苦与死亡威胁,而且以医药的效果,使群众相信了科学,用事实粉碎了巫神的迷信欺骗。

3.边区医疗系统。根据《陕甘宁边区卫生行政系统大纲》之规定“陕甘宁边区的医疗卫生事业,概属于边区政府民政厅管理。”在边区政府民政厅设立卫生处,“执行边区卫生计划”。各边区市卫生署隶属于县市政府公安局[2]。为了加强对边区政府医疗工作的领导,1940年12月5日,任命欧阳竟为卫生处长。1941年1月,卫生处在延安市南门外小沟正式成立,同时制定了《陕甘宁边区卫生处组织规程》,卫生处初设三科:材料科、保健科、医务科[9]。

卫生处署下属:边区医院、保健药社、卫生合作社、国医研究会、中西医药研究会等。(1)边区医院。边区医院成立于1938年,属陕甘宁边区政府领导,1939年迁到安塞。历任院长为傅连障、苏井观、欧阳竞、魏明中等。1946年有病床150张。中国红十字会医疗队第35、39队赴陕甘宁地区医院工作时,曾带来部分药品和医疗器械。1947年,国民党军队进占延安时改为西北野战军第一后方医院。该院最是为边区机关服务的,同时也为人民群众服务。1941年为群众治病人数占全院病人总数的25%,1942年占27%,1943年已达30%[10]。边区医院与中西医药研究会等单位还联名派遣医疗队39人往延长、延川等地开展群众医疗卫生工作,半年治疗病人2676人,建立医疗点9个,扶植模范家庭22个,还举办了卫生展览会、新法接生员训练班等。(2)其他辅助性医疗机构。由卫生处署下属的其他辅助性医疗机构有:保健药社、卫生合作社、国医研究会、中西医药研究会、陕甘宁边区防疫委员会、陕甘宁边区干部疗养院、休养所等。这些医疗机构主要以医学研究为主,参与群众医疗活动为辅,积极改善陕甘宁边区的医疗卫生环境。为抗日战争的胜利作出重要贡献。

三、解放战争时期的医疗机构

解放战争时期,陕甘宁边区在原有的基础上没有建立起新的医疗机构。1946年6月,全面内战爆发,为配合战备需要,9月25日,边区政府发出统一边区各医院名称的通知:将原延安中央医院编为陕甘宁第一国际和平医院;将原延安和平医院编为陕甘宁国际和平医院第一分院;将原延安边区医院编为陕甘宁国际和平医院第二分院;将原柳树店医院编为陕甘宁国际和平医院第三分院;将原陇东分区医院编为陕甘宁国际和平医院第四分院,将原关中分区医院编为陕甘宁国际和平医院第五分院;将原三边分区医院编为陕甘宁国际和平医院第六分院;将原绥德分区医院编为陕甘宁国际和平医院第七分院。

1947年解放战争开始后,国民党集中大量兵力向陕甘宁边区及延安发动进攻。此时医疗机构全部实行军事建制,卫生部机构作了调整,由曾育生任西北军区卫生部长,黄树则任副部长,刘仁保任政委。为了适应战时需要,编制了七个医院,一个药厂。第一后方医院由原中央医院组成,李炳之任院长兼政委,袁开伦任副政委;第二后方医院由原和平医院组建,刘允中任副院长,薛峰任政委;第三后方医院由西北医专组成,谢民心任院长,邬家馥任政委;第四后方医院由行知中学组成,卢勤良任院长,李义任政委;第五后方医院由徐承俊任院长,刘芝禄任政委;第六后方医院由姚铁岭任院长,权修身任政委(这两个后方医院是由分院扩建而成的);第七后方医院是由边区医院组建,魏明中任院长,王子杨任政委[2]。榆林战斗以后,后方留有一、五、六后方医院,二、三、四、七医院随野战军在前方作战救护,后来第七后方医院改为第一野战医院,二、三、四后方医院也改成二、三、四野战医院。

解放战争时期医疗机构的卫生工作,具有鲜明的战争特点,随着政府和野战军的流动状态,卫生机构经常不断转移驻地。这时期搞好部队战时卫生工作成为首要任务。为了加强部队本身的卫生工作,连队中每个班设一个不脱离本职工作的卫生战士,促进了连队卫生工作的建设,同时加强卫生防疫工作的宣传教育、建立卫生防保制度等,改变了部队卫生工作面貌,使部队发病率明显下降,对保护部队的战斗力、争取解放战争的胜利起了重要作用。

四、20世纪三四十年代陕甘宁地区医疗机构特点

1.“战时性”。20世纪三四十年代陕甘宁地区的医疗机构都具有“战时性”的特点,实施战时医疗工作方针。苏维埃时期也就是陕甘宁革命根据地创建时期,红军医院都是跟随红军部队流动。抗战时期,为赢得抗日战争的胜利,就必须得动员一切力量增强军事实力,整个社会和组织都必须突出这个主题,围绕这一目标进行工作。在中共中央和陕甘宁边区政府的方针政策指导下,边区的医疗机构也按照战时斗争的要求,明显体现出战时性。解放战争时期,将边区原有的医疗机构全部实行军事建制,跟随解放军转战陕北,战时性的特点更加突出。

2.医疗资源“共享性”。20世纪三四十年代陕甘宁地区的医疗机构所提供的医疗资源具有“共享性”特点。三个时期的医疗机构,不光为党政机关干部看病,还为边区群众看病,共享医疗成果。苏维埃时期和解放战争时期,医疗机构跟随军队移动,没有固定驻地,但每到一个地方,医务人员都积极主动为群众看病、普及健康卫生知识。抗战时期陕甘宁边区除医院、诊所为群众看病,为方便群众就医,面向基层设立保健药社、大众医疗合作社。坚持“中西合作,人兽并治”的方针。治療门诊不受时间限制,随叫随到,看病免费,药价低廉,深受群众欢迎。1944年11月22日,《解放日报》报道,白求恩和平医院为群众出诊看病,全部免费,有的还免收饭费。1943年,为老百姓节省医药费1832000元。1944年6月—1945年7月,免费治疗群众380人,值边币10138500元。保健药社将公益金1015480元投资于公益医疗事业[2]。这充分体现了三个时期医疗机构所提供医疗资源具有“共享性”特点。

经过苏维埃时期、抗战时期和解放战争时期中共中央和边区政府的努力,陕甘宁地区的医疗机构实现了从无到有的变化,也产生了重要意义。首先,有力地支援了战争。苏维埃时期、抗战时期和解放战争时期,陕甘宁边区各医疗机构不断发展,使边区军民因病死亡现象大为减轻,为抗日提供了一定的兵源,为抗战积蓄了力量,有力地支援了解放战争。其次,改善了陕甘宁地区的卫生状况,提高了人民健康水平。陕甘宁地区的医疗机构经过三个时期的发展相继建立并不断完善,各大医院为群众解决疑难杂病,县有卫生所,区乡设立卫生小组,村配有卫生员,形成了层级医疗体系。医疗机构的建立为边区党政军民进行疾病防治提供了有力保障。最后,为新中国成立后我国医疗机构的开展积累了宝贵经验。在对待中医问题上,近代医学传入中国以后,形成了中西医共存的局面。由于长期以来旧社会遗留下来的中西医门户之见,医院里没中医,农村里没西医。抗战时期,陕甘宁边区为满足了边区医疗卫生事业的需要,摸索了一条独具特色的中西医结合的卫生工作之路,深刻地影响着新中国卫生事业的发展,对2006年以来炒得沸沸扬扬的中西医存废之争,给出了历史的解读[11]。

参考文献

[1]欧阳竞.回忆陕甘宁边区的卫生工作[J].医院管理,1984:50.

[2]卢希谦,李忠全.陕甘宁边区医药卫生史稿[M].西安:陕西人民出版社,1994:2,34,46,213,12,48.

[3]陕西省地方编纂委员会.陕西省志 第72卷·卫生志[M].西安:陕西人民出版社,1996:79.

[4]金星.亲历延安岁月——回忆延安中央医院的往事[M].北京:中国人民大学出版社,2015:35.

[5]陈海峰.中国卫生保健史[M].上海:上海科学技术出版社,1993:38.

[6]傅连暲.一九四三年中央总卫生处工作总结[N].解放日报,1944-3-1(第四版).

[7]中央总卫生处等机关制造药品七种——每年节省数百万[N].解放日报,1944-4-29(第二版).

[8]叶澜.介绍一个边区模范的八路军军医院[N].新中华报,1939-7-28(第三版).

[9]陕西省地方编纂委员会.陕西省志 第72卷·卫生志[M].西安:陕西人民出版社,1996:85.

[10]社论:开展边区卫生运动的三个基本问题[N].解放日报,1944-7-10(第一版).

[11] 温金童.试析抗战时期陕甘宁边区的中西医合作[J].抗日战争研究,2010(4).

作者简介:马雪,延安大学历史系在读硕士研究生,研究方向为中国近现代史;赵红,延安大学历史系教授,研究方向为中国近现代史。