高校垃圾分类机制研究

(华北理工大学 河北 唐山 063209)

垃圾真的一无是处吗?如今,更多的人认为垃圾是被放错了地方的资源,正如魁北克人所形容的那样,垃圾桶往往“是个饱含可再利用资源的聚宝盆”。2019年7月1日,《上海市生活垃圾管理条例》正式施行,上海市垃圾按照可回收物、有害垃圾、湿垃圾、干垃圾进行分类。早在2000年,北京、上海、广州、深圳等8个城市就被列为生活垃圾分类收集试点城市,但由于以往人们对垃圾分类知之甚少,目标和途径不够明晰,现代化的垃圾处理设施尚未建成,垃圾分类处理的条件还不够成熟,所以垃圾分类的进展并不明显。但是,在社会主义富强、经济发展迅速、人民生活水平不断提高的今天,环境问题也越来越突出,垃圾分类再次被搬上“考场”。一定程度上说,垃圾分类是改造我们生活习惯的考试,也是重塑我们生活方式的考试,更是一种关乎文明素养的考试。

伴随着社会变迁,公众的环保意识也在不断深化。从不乱扔垃圾到垃圾分类,环保也是一个由浅入深、由表及里的过程。在垃圾分类得到越来越多价值认同的当下,高校显然不能缺席。党的十九大报告指出,中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾。新的时代对高校发展提出了新的要求,现代大学治理体系的构建,使高校后勤不断成长,机遇和挑战并存,问题与矛盾交织。

大学作为一个相对独立的准社区,具有群居程度高、流动性大、消费品大等显著特点。近年来,随着经济社会的快速发展,教育事业的腾飞,我国高等学校大学生数量不断增加,随之产生的日常垃圾数量也急剧攀升,生活消费品、外卖餐盒等日消耗量巨大,即将超出学校后勤保障部门的处理能力。作为世界上最大的垃圾产出国,1996年起我国便开始创建绿色学校,出台了《绿色学校指南》,截至2005年,中国大陆建成绿色学校24万多所,大部分是中小学校,而大学作为一个特殊的社会机构,垃圾的收集方案、分类方式、回收模式仍缺乏科学性。作为新时代的大学生,更要肩负起社会责任,保护环境从治理高校日常垃圾问题做起。同时,响应我国垃圾分类收集在一些城市试点的号召,为中国城市及高校对生活垃圾无害化的综合处理,实现经济、环境可持续发展奠定基础,必须要制定符合高校自身实际情况的垃圾分类管理制度,建立起一套集教育和管理于一体的综合治理模式。

一、高校垃圾分类已取得的成就

江苏信息职业技术学院校园里有一个特殊的排行榜,依据学生对生活垃圾的分类情况进行积分排名。据了解,学生每正确投放1斤垃圾可兑换10积分,在校内相关商店可用积分兑换物品,100积分等于1元钱。此外,学习还划出6学分作为学生的“素质教育学分”,将各同学垃圾分类情况纳入考核。

按照规定,每正确投放10斤垃圾才能兑换1元钱。按常理,这个额度的激励政策应该不能调动起学生参与垃圾分类的积极性。可事实上,许多学生热衷于攒积分“爬榜”。前几名积分上千的同学还被称做“大神”,垃圾分类对于他们而言,更像是一个游戏、一场比赛、一种信仰。这类似于朋友圈里的各种打卡签到,似乎不如此便是落伍、便是LOW 了——可以说,这是极其成功的心理暗示和文化塑造,也足可成为全社会推进垃圾分类的参考。

作为一个“小样本”的微观试验,江苏信息职业技术学院的一系列举措,无疑是成功的。从不乱扔垃圾到垃圾分类,环保也是一个由浅入深、由表及里的过程。提升大学生对垃圾分类的价值认同,显然不能依靠生硬、冰冷的说教,而是要让他们知其然并知其所以然。众所周知,大学生对于环保的认知还不成熟,其生活习惯还没有定型,在这一时期对其进行环保理念灌输、加以行为引导,很大概率会影响一生。在还是一名大学生的时候,在成为市民、居民之前,就养成“垃圾分类”的习惯,这几乎就是终生受益、造福社会的事情。其实,倘若考虑“投入—收益”比,在大学校园普及垃圾分类,可以说是效率极高、极其合算的。用现实激励的方式推动垃圾分类,该学校的做法值得学习借鉴。

二、高校垃圾分类基本现状概述

(一)日常垃圾的主要形式与来源地

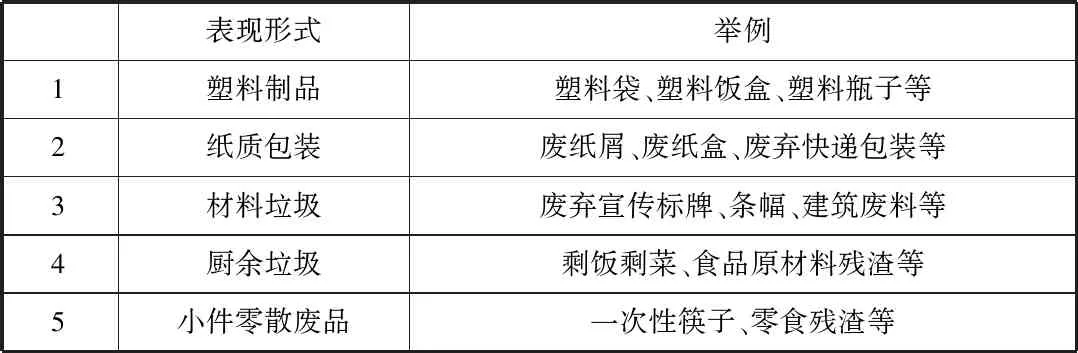

表格 1 高校日常垃圾的主要表现形式

高校按照功能区可划分为:教室办公区、宿舍生活区、食堂就餐区和公共活动区。校园生活垃圾具有成分比较单一、量大、有害垃圾少、清理频率高等特点。校园垃圾主要由校园道路垃圾、宿舍垃圾、教室办公区垃圾、食堂垃圾等构成。

(二)高校内垃圾处理的普遍做法

从学生主体层面来看,在露天公共活动区域,尽管大部分高校都设有分类垃圾桶,但由于缺乏管理、宣传力度不够等原因,大多数学生并没有按照分类进行垃圾投放。从学校主体层面来讲,一般采用垃圾市场化处理的方式,通过引入市场化企业等中介主体来参与垃圾清扫与转运。但由于高校后勤盲目地将全部垃圾处理工作推向市场,自己做“甩手掌柜”,从而导致垃圾处理领域的管理缺失和治理缺位。民营企业为节省物流成本和人力成本,会减少日常出车次数以及保洁人员,致使垃圾清运出现周期过长、运力不足等现象。由于垃圾处置不得当,原本在投放阶段分类好的垃圾,在垃圾处理车上又被混在一起,致使之前的分类工作功亏一篑,更有甚者,在处理垃圾时不按国家垃圾处理标准进行无害化处理,就地掩埋、向海洋倾倒固体废弃物抑或直接焚烧,根本难以实现垃圾分类的实际效果。

三、高校垃圾分类存在的不足及原因分析

(一)高校学生缺乏垃圾分类知识,学校宣传力度有待提高

“纸巾,干垃圾,不管多湿它都是干垃圾;瓜子皮,湿垃圾,不管多干它都是湿垃圾。”近些日子,这些口诀、顺口溜成了上海市民业余生活的焦点话题。虽然我国倡导“垃圾分类”已过20年,但分类这件工作真正走进寻常百姓家,也不过近几年的事情。垃圾分类分不清,缺乏垃圾分类知识在所难免,不仅普通市民,高校学生也是如此。在日常生活中学生没有接触过垃圾分类的相关知识,对垃圾分类意义模糊,只知道垃圾分类好,具体应该怎样做却是懵懵懂懂、概念模糊,垃圾怎样分类也是略知皮毛。更多的学生只图扔垃圾方便,并不会注意垃圾桶上的分类标识。表明学校对垃圾分类的宣传和重视程度还不够,高校缺乏对垃圾分类等相关环保意识方面的引导和教育。

(二)受个人习惯影响,垃圾分类效果不佳

大多数人对于垃圾处理都是袋装化,较少人会进行垃圾分类。这样在施行垃圾分类时,师生受平时的习惯影响,并不能及时进行分类,嫌麻烦、图方便导致的动力不足再加上违规成本低,使垃圾分类沦为某种意义上的“稻草人”。即使一部分学生愿意进行垃圾分类,但当桶内垃圾已经混放在一起时,他们也不会继续分类投放。这表明,高校学生在实施垃圾分类上导致成效低的因素,除了学生垃圾分类意识不强之外,还有大多数学生在面对垃圾处理情况时,更多的会选择遵循习惯,而非养成垃圾分类的良好习惯。这可能与学校在实施前没有进行适度宣传或培训,或与学校没有进行试点以调查实施效果,导致转变慢,出现问题多有关。

(三)分类垃圾桶设置不足,分布规划不够合理

目前,大部分高校内只设置了普通混合型垃圾桶,即便设置了有分类功能的垃圾箱的高校,也存在分布位置不合理和数量不合理的情况,就分类垃圾箱的划分类别来说,只是设置了可回收和不可回收两种,对厨余垃圾、有害垃圾等分类重视程度较低。且高校现存垃圾箱设计存在缺陷,是露天开口式。这种垃圾收集设施虽然容量大、扔垃圾方便,但随着温度升高及曝光度的增加,垃圾加速分解并产生异味,部分垃圾腐烂、变质滋生蚊蝇,细菌寄生虫生长繁殖,增加季节性传染病传播概率。高校对于垃圾分类箱等硬件设施的完善程度较低,垃圾箱摆放缺乏合理的布局,高校内人口多密度大,每天都会产生大量复杂垃圾,普通的混合型垃圾桶难以满足高校垃圾分类需求。此外,对于宿舍、食堂、教学楼等不同的区域,垃圾构成特点不同,对垃圾箱设置数量与摆放位置有着不同的要求。但可能由于缺乏资金投入与相应的管理制度,垃圾分类箱的设置未能有效发挥其作用。

(四)激励机制不健全,学生进行垃圾分类动力不足

从激励机制角度讲,当学生既不能明确了解到垃圾分类的好处,也不能明确看到垃圾分类的坏处时,对于垃圾分类的积极主动性会大打折扣。完全靠鼓励、宣传和倡导很难说服学生发挥主观能动性去将垃圾分类。要想扩大环保的公众参与,就必须让人们从中得到更多的激励和回报,如果做好垃圾分类不仅可以得到满足、乐趣等内在性的激励,也可以得到来自他人的肯定、尊重和赞誉甚至于物质回报等外在性的激励,参与垃圾分类的学生,就会越来越多。由于垃圾分类的激励机制的普遍缺失,学生对垃圾分类普遍缺乏动力,难以发挥主观能动性,自然很难做到垃圾的有序投放。

(五)高校垃圾分类缺乏整体规划和管理

高校对垃圾的整治措施非常有限,并且缺乏长远和整体规制,没有具体的垃圾分类实施方案。所谓的处理措施也只是在原有后勤体制下的小打小闹,很难产生实质性的有效结果;没有全局思维和联系性思维,不考虑各方主体的实际情况,可行性与可操作性差,无法将治理手段和治理方式建构成一个完整的垃圾分类体系。

四、校园生活垃圾分类处理对策

垃圾分类,道阻且长,但行则将至。要解决高校内日益严重的垃圾堆放问题,必须建立符合自身实际情况的垃圾分类管理制度。高校后勤、社会企业、大学生要发挥主观能动性,积极探索高校垃圾分类运行机制,推进高校垃圾分类高效展开,具体要做到:

(一)界定垃圾分类的适用范围

高校可按照《生活垃圾管理条例》将垃圾分为可回收物、有害垃圾、干垃圾、湿垃圾,建成四类垃圾的分类收集、储存、转运体系。建设垃圾分类校区试点,严格界定垃圾分类的具体标准,设置新型智能分类回收箱,方便垃圾分类投放。与此同时,对分类垃圾箱的使用进行合理的布局,更方便垃圾分类的投放。更改垃圾收集装置设计,针对高校设计新型可分类使用的大型垃圾箱。

(二)加大资金投入,完善基础设施

加大资金投入,完善基础设施是实现垃圾分类的重要前提。高校现有的垃圾分类措施只有食堂的厨余垃圾单独收集,其他垃圾主要采用混合收集,未能做到垃圾分类投放,这与校园的配套设施不完善关系甚大。只有能确保垃圾分类运输,才能要求学生进行垃圾分类投放。因此,学校应加大资金投入,以垃圾分类清运系统为重点,不断完善基础设施,规划垃圾清运路线,公开垃圾清运流程,构建与校外的市政系统有效协调的垃圾分类清运系统,使垃圾清运过程、结果透明化,才能激励学生对垃圾进行分类投放。

(三)启动垃圾分类的技术保障机制

高校要加强对学生垃圾分类的宣传教育,树立起垃圾分类的共识。要灵活运用线下宣传和网络宣传等方式,普及垃圾分类投放知识,定期对垃圾分类知识进行考试,以确保校园垃圾分类的有序实施。研制开发一款校园垃圾分类app或微信小程序,使前期的分类工作可以顺利进行,可对于某些分不清该属于哪类垃圾的物品进行查询分类,以确保分类正确。

(四)建立信息化管理与垃圾分类激励机制

建立信息化管理与垃圾分类激励机制是实现垃圾分类高效率的重要动力。高校可以发放环保型大型垃圾袋供学生日常使用,在垃圾袋贴上二维码,实现垃圾从寝室到垃圾处理站全程“分类”。具体来说,学生将分好类的垃圾放置在这种带有二维码的垃圾袋,分类、分时地投放在指定垃圾桶,学校只需通过扫描二维码,就能将了解各寝室垃圾投放的分类情况;或者引入校园智能垃圾桶,分类投放垃圾时要扫描校园卡,进而将每个学生垃圾分类投放的情况及运输情况录入数据库中,利用大数据管理平台实时记录学生投放行为。资源化处理站对分类完成的生活垃圾进行标准化处理,然后对接再生资源回收企业、厨余垃圾资源化处理企业及市政环卫系统,实现对高校日常垃圾的市场化处理。除此之外,在信息化基础上实行垃圾分类积分制度,由校学生会和各学院团委联合起来,每周进行垃圾分类评估,垃圾分类情况良好的学生可以得到相应的积分,积分可以兑换垃圾回收补贴等奖励。这在一定程度上可激发学生参与“智慧垃圾分类”的热情。

(五)明确主体责任,增加强制性规定,加强监督惩罚

高校垃圾分类管理工作不仅需要软性的激励,更需要通过刚性的手段去约束。强制性的规定是推进垃圾分类的必要保障,在校园垃圾分类的起步阶段更需要一定的强制性规定。高校可在广泛征求意见的基础上,出台具有强制性的规定。垃圾分类的收集、运输、处理的每个环节都需要有明确的程序来规范,要将责任落实到具体的部门和人员,强化全过程监管,发挥学生工作部门和学生会组织的作用,将督导、劝阻不分离行为与勤工俭学岗位、校园文明志愿者队伍结合起来,辅以重点位置视频监控等手段,加大垃圾分类行为的监督力度,使垃圾前端分类与后续处理统筹兼顾。完善责任制度,形成全方面、多层次的监督管理体系,同时要做到垃圾分类数据公开化、审计公开化、工作成果公开化。