一勾勾戏唱腔源流考

李德敬

一勾勾是流行于山东德州的临邑、齐河、夏津县以及聊城、东平等地的一种地方小戏,因每句句尾都有个向上七度或八度以假声演唱的勾腔而得名。一勾勾大约在19 世纪中叶发展成为戏曲,也被称为“四音( 戏) ”“四根弦”“河西柳”等。

一勾勾进入到学者研究视野是近十几年的事,以被列入首批国家级非物质文化遗产名录为时间节点,陆续有十余篇论文发表。这些文章的研究角度有这样几类,一是对其历史、现状以及音乐情况作整体式介绍,二是研究其艺术特色,三是研究当下的传承问题,四是着眼于唱腔旋律与方言的关系,五是关注其伴奏乐器及演唱发声。从这些已有成果看,尚未有从音乐形态的角度对其剧种音乐做深入研究者,包括其音乐来源、“声腔”归属等问题。上世纪八九十年代编纂的《戏曲集成》《戏曲志》等集成志书,虽有对一勾勾剧种历史和音乐的概括性介绍,但失之笼统,一些说法也缺乏论证,如《中国戏曲志·山东卷》认为“一勾勾音乐吸收借鉴了当地姊妹曲种、剧种和民间演唱的音乐素材。”但并未进一步指出吸收了什么曲种、剧种和民间演唱的曲调。由于其音乐源流问题未搞清楚,一勾勾在山东戏曲的分类中,暂被归为“歌舞—戏曲”类,与梆子腔系统、弦索系统、肘鼓子系统并列。但是这种分类法的问题是显而易见的,“歌舞—戏曲”表明的是戏曲形成的一种来路,梆子腔系统、弦索系统等则是声腔的系统,二者不是一个分类角度,也就无法并列。除了一勾勾之外,在山东的戏曲中,被归为“歌舞—戏曲”类还有二夹弦、四平调、王皮戏等。另外还有“说唱—戏曲”类,也存在同样的问题。我们把目光投向全国,除了四大声腔剧种外,为数众多的地方戏很多由于音乐源流和归属问题尚未理清,也只得暂被归为“说唱类”“歌舞类”中,可见,这是一个带有普遍意义的问题。要解决这一全局性的问题,非是一蹴而就的,需从个案做起,对每一个剧种的音乐进行分别研究,然后对它们进行比较,最后再进行归类。本文拟对一勾勾唱腔音乐的源流做一考察,以期对于戏曲音乐的分类问题做一点基础性工作。

一、一勾勾剧种渊源

一勾勾唱腔音乐常以其剧种来路为依据,目前主要有三种说法: 高唐鼓子秧歌说、1《中国戏曲音乐集成·山东卷》编辑委员会:《中国戏曲音乐集成·山东卷( 上) 》,中国ISBN 中心1996 年版,第357 页。花鼓丁香说2《中国戏曲志·山东卷》编辑委员会:《中国戏曲志·山东卷》,中国ISBN 中心1994 年版,第116 页。和两夹弦戏渊源说。3李赵璧、纪根垠:《山东地方戏曲剧种史料汇编》,山东教育出版社1983 年版,第368 页。这三种说法中,“高唐鼓子秧歌”,根据《集成·山东卷》的描述“腰挎花鼓、双手持鼓槌、身穿彩衣、上妆,进行行街、圈场演唱”,与山东花鼓( 聊城花鼓) 的表演形式完全一致,实为聊城花鼓,而且花鼓本来也有“花鼓秧歌”的别称; 花鼓丁香,是山东花鼓中的南路( 因主要演《休丁香》而得名) ,流行于菏泽、济宁地区,据说聊城花鼓就是由花鼓丁香传播到聊城而形成;至于两夹弦戏,是由南路花鼓直接发展而成,其形成时间,与一勾勾接近,都在1850 年左右,从形成戏曲时间看,这两个剧种之间不存在传播的关系,应是各自由花鼓发展演变而来。

那么,一勾勾的唱腔音乐与山东花鼓有多大程度上的联系? 又受到哪些民间音调的影响?当笔者将一勾勾与花鼓的曲调进行对照时,直观的感受是二者似乎不太像,经过反复聆听和试唱,又发现存在某些内在的联系,再将一勾勾与鲁西北的民歌小调进行比较,则比较容易发现一些直接的联系。鉴于一勾勾为板腔体结构体式,笔者将其主腔与山东花鼓和鲁西北一带的民歌音乐分别做一比较,从中总结与它们的联系与差别。由于聊城花鼓从《中国民间歌曲集成·山东卷》中收录的六首谱例看,都是四句式民歌,还未发展到说唱阶段,按照戏曲发展的一般规律,不太可能直接由民歌发展而成。接下来,笔者将主要分析南路花鼓的特点。

二、一勾勾与山东花鼓音乐的比较

已有研究表明,山东花鼓系由安徽花鼓流入山东发展而来,时间不晚于清初,山东花鼓最初由一人演唱,后发展到载歌载舞的男女对唱,并以其为主要形式,所唱由四句民歌发展到八句子、十二句直至几十到上百句的“段子”,进入到说唱音乐阶段。

一勾勾主腔无曲调名,亦无男女腔之分,早期统称“平唱”,是一种无板无眼的唱腔,后逐渐发展出[原板][散板][垛子板]等,建立专业剧团后,又创作出[慢板][流水][摇板]等。4来自对原临邑一勾勾剧团伴奏人员马殿发、作曲于汝朝、演员龙传英等人的采访。早期旦角由男演员扮演,唱腔较为简朴,出现女演员后,较之前变得婉转、抒情,并且起始音音高有所提高。山东花鼓唱腔只有很简单的板式,如散板、平调一眼板、无眼板类直板等,男女腔亦无明显区别。为了确保研究结果的有效性,文中所选一勾勾谱例均是笔者根据田野调查中采录的民间艺人演唱记谱,而非经过上世纪五六十年代音乐工作者创作改编过的唱腔,力求更接近剧种音乐原始面貌。

(一)一勾勾主腔音乐分析

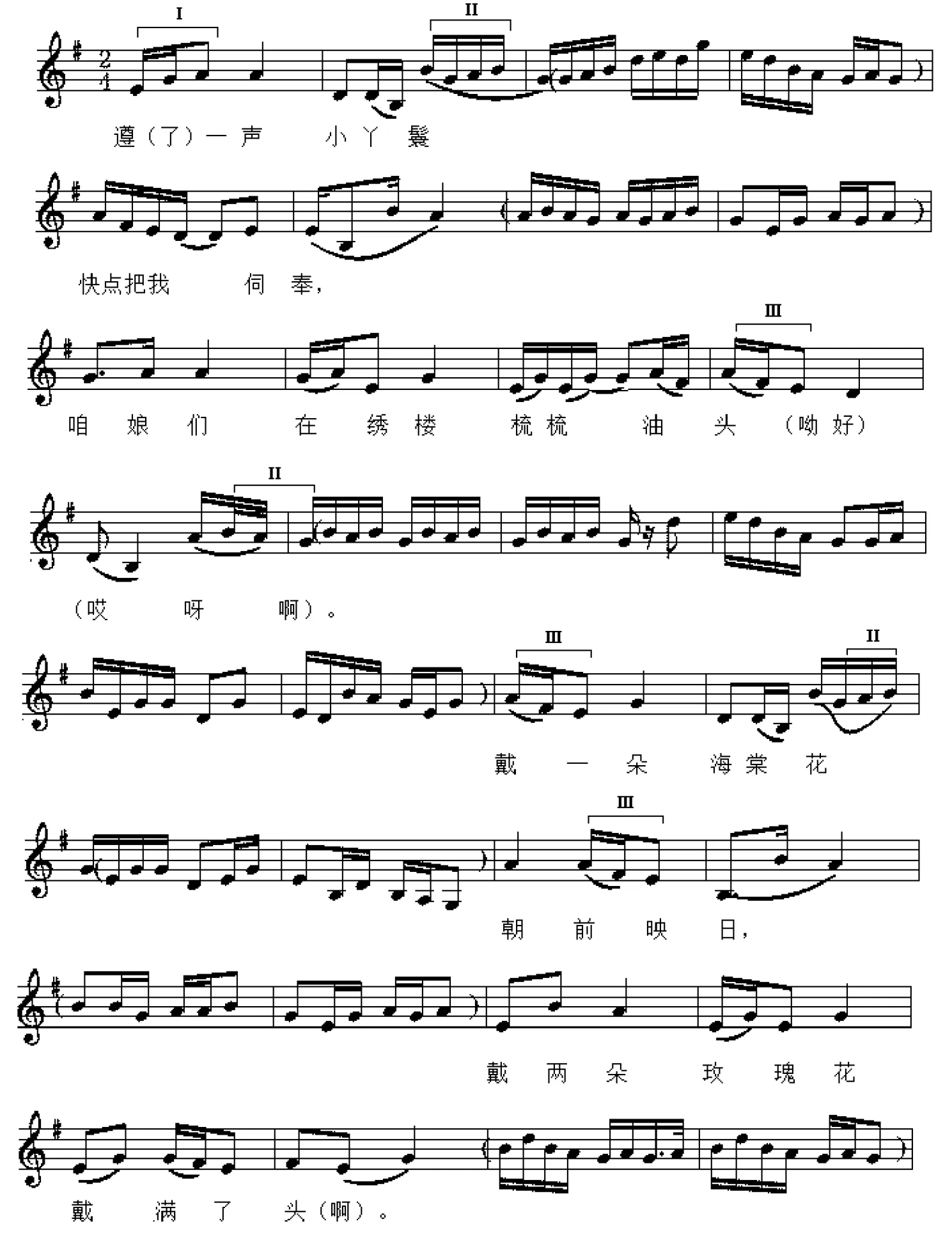

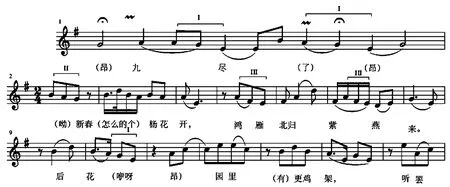

谱例1. 一勾勾戏《李香莲卖画》李香莲[旦]唱“平唱”5笔者根据1986 年禹城县杨官营村一勾勾业余艺人张丁里演唱录音记谱。

表1. 谱例1 唱腔形态分析

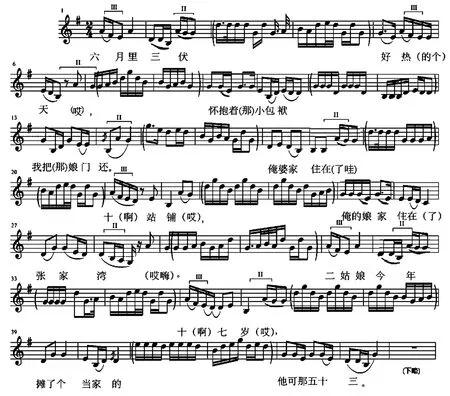

谱例2. 一勾勾戏《王小赶脚》二姑娘(男旦)[平唱]6笔者根据高唐县四弦庄户剧团马希岐在2015 年山东省地方戏曲票友演出大赛颁奖晚会上的演唱视频记谱。

对表1、表2 两个表格的分析结果做一统计,我们可以发现女腔[平唱]特点如下:

①上下句结构。上句落“仄”,下句落“平”,上句落“2”或“1”音,下句一律落“1”;每句字数从八字至十五字不等,忽略衬字仍不等长,基本都是变化句式。

表2. 谱例2 唱腔形态分析

②上句落“re”或“do”,下句均落“do”,宫调式。音阶多用变宫音“si”,清角“fa”次之。调式为七声清乐宫或加变宫的六声宫调式。

③每个乐句( 包括腔节) 都是板起板落。

④上( 句) “断”下( 句) “连”的腔句结构特点。从谱例中提供的共计12 句唱腔看,有四对上下句(8 句) 呈现出上句两截腔下句单节腔的上断下连的结构特点。

⑤从旋法上看,每句句尾都有一个向上七度(3 -2) 的大跳,成为一勾勾的标志性特征。

⑥旋律骨干音,“do-re-mi”和“re-si -la”均为12 次,“la -do -re”为2 次,( 谱中依出现顺序分别用II、III 和I 标出。谱例3 和谱例4 亦如此标记。)

(二) 山东花鼓音乐特点分析

以两个一眼板[平调]为例。

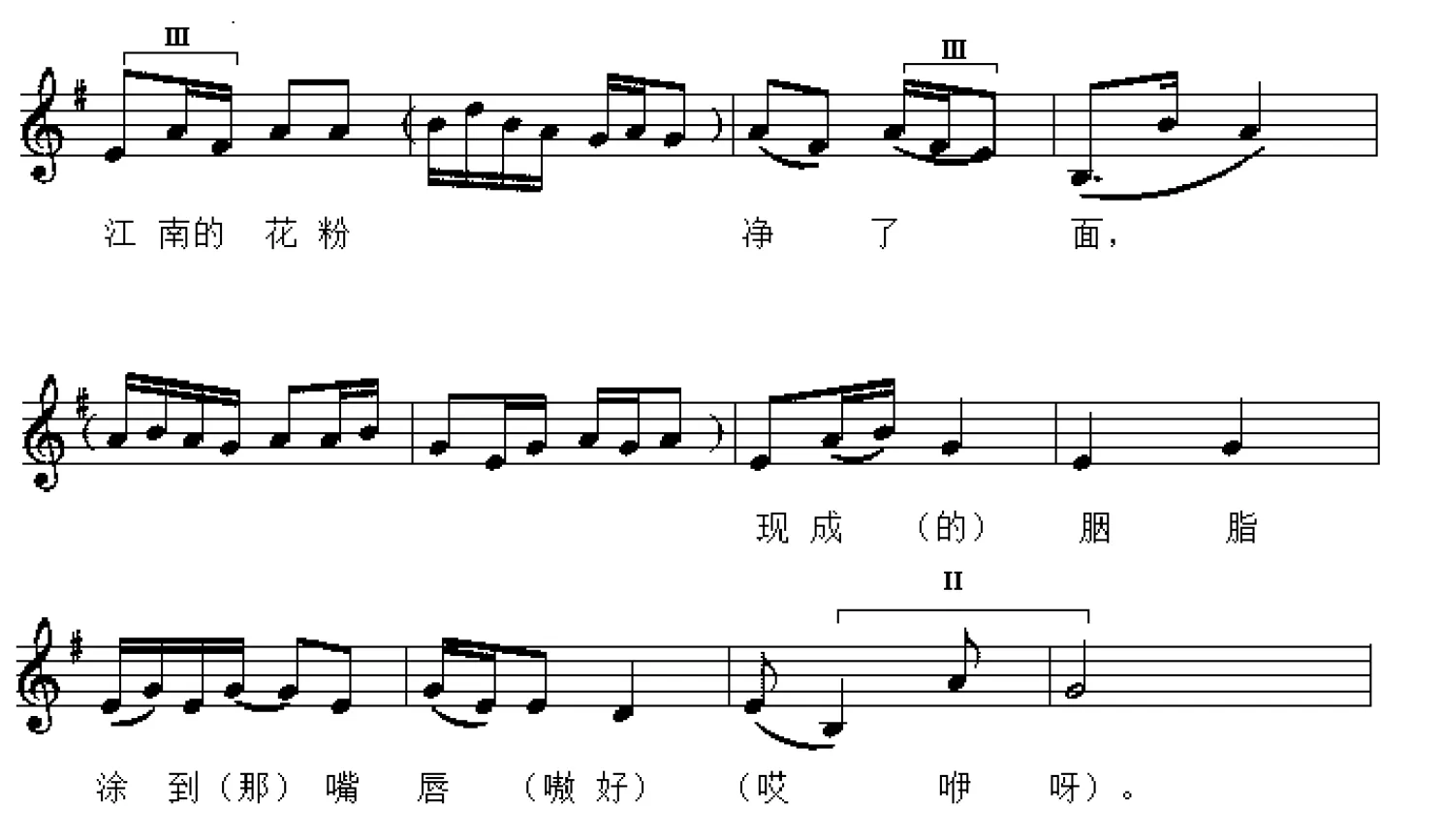

谱例3. 山东花鼓《货郎段》货郎(生)唱[平调]7《中国曲艺音乐集成·山东卷》编辑委员会: 《中国曲艺音乐集成·山东卷》,中国ISBN 中心1998 年版,第799 页。8花鼓唱腔无固定调高,为方便与一勾勾比较,以G 调记谱。谱例4 亦同。

表3. 谱例3 唱腔形态分析

?

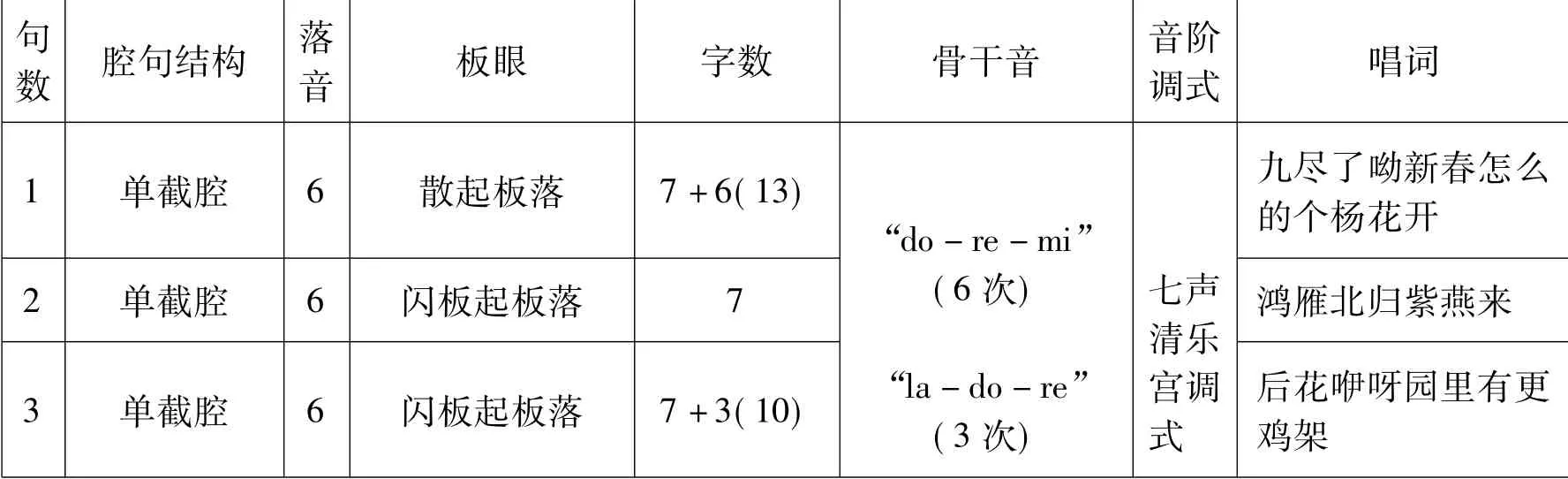

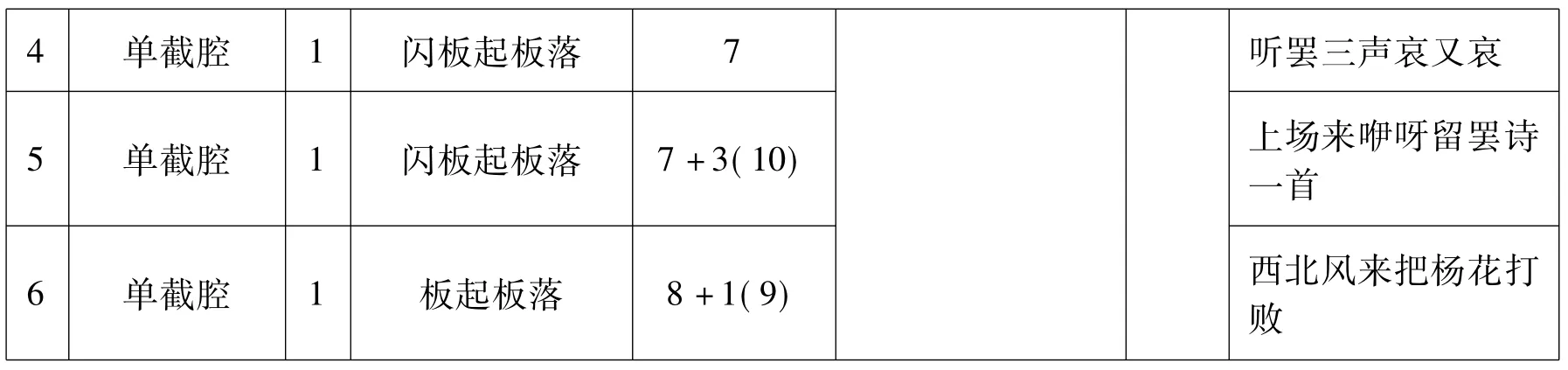

谱例4. 花鼓八句子 女腔《九尽新春杨花开》9《中国曲艺志·山东卷》编辑委员会:《中国曲艺音乐志·山东卷》(上),中国ISBN 中心2002 年版,第287 页。

表4. 谱例4 唱腔形态分析

?

据以上两图表,这两段花鼓唱腔特征如下:

①结构为上下句,字数大多为七字句基础上的扩充;

②旋律上句落于“la”或“do”,下句基本都落于“do”,七声清乐宫调式;

③乐句开头大量使用切分节奏,造成多在闪板或眼上起,风格比较活泼;

④除倒数第二句之外,句间和句内无过门,而且下句与( 下一个段式的) 上句以一个“连门子”10所谓“连门子”是下句尾部的旋律配以上句开头的词。相连,造成句与句之间、段与段之间连绵不断的效果。

⑤旋法上多用级进及三四度音程,少用七八度大跳。

⑥多用“la-do-re”“mi -re -do”“re -si -la”骨干音,尤其是“la -do -re”和“mi -re -do”,在谱例3、谱例4 中各出现9 次和11 次。

(三) 一勾勾与花鼓音乐异同的比较

从以上对一勾勾和花鼓各自两种板式的音乐分析中,我们可以看出二者的相似之处:上下句结构,变化句式为主,骨干音多用“la-do-re”“re-si-la”和“mi-re-do”,调式都是宫调式,六声大多加变宫,七声则加变宫和清角。不同之处在于:一勾勾句间和句内有过门,句尾有“mi -re”七度大跳音程,板起板落,花鼓腔则句间无过门,句尾将一勾勾的“mi -re”七度跳进变为级进,闪板( 或眼) 起板落。应该说,二者在音乐材料上的共性不少,之所以听起来不太像,主要是外在表现形态的差异,如标志性句尾甩腔的有无,节奏的稳健和活泼,唱腔的顿挫感和黏连性,等等。变造成化的原因主要是戏曲的主腔需是那种擅长叙事具有较强可塑性和表现力的曲调,单纯的歌唱性曲调表现力太过单一。而促成这一变化的因素则是境内成熟板腔体大剧种如京剧、河北梆子、山东梆子的影响。经过了这样的改造,一勾勾初步具有戏曲的程式化、叙事性特征,而花鼓还停留在载歌载舞的歌唱阶段。

三、一勾勾唱腔与鲁西北民歌的比较

一勾勾男腔的典型特点是曲调平直,常常由相邻两个音的重复构成,如同数唱。这样的曲调在花鼓中并不多见,笔者发现,在鲁西北商河、惠民、乐陵、临邑一带的秧歌调中,大量应用了这种旋法。如“打岔”( 也称“摇葫芦”) ,是商河乐陵秧歌中的一种小场演唱,所唱有《大观灯》《馋老婆吃狗》《鸳鸯嫁老雕》等,曲调大同小异,特点是大量应用“sol、la”两音,有的乐句旋律甚至完全以“sol、la”两个音的交替构成。下面将一勾勾男腔与“打岔”旋律作一对比:

谱例5. 一勾勾《乌龙院》中“张文远”唱段与“打岔”《盼郎》

可以看出,这两段旋律如出一辙,秧歌调只是在第二句结束处出现了个经过性的“mi”,一勾勾唱腔第二句下行引入“re”和“do”,二者均具有平直如话的叙述性特点。

一勾勾男腔还可举一例:

谱例6. 一勾勾《宋江杀惜》宋江(须生)唱[三板]11《中国戏曲音乐集成·山东卷》编辑委员会: 《中国戏曲音乐集成·山东卷》,中国ISBN 中心1996 年版,第362 页。

这段旋律以“la-sol”开头,并以这两个音的交替贯穿整个唱段,偶尔出现“mi -do”六度跳进,配以有板无眼的“流水”板式,整体具有很强的语言性。

鲁西北的秧歌调代表着这一带小调的整体特点,即念诵性的音调。我们不妨推测,一勾勾男腔的这种曲调很有可能吸收自鲁西北地区的秧歌调。

四、对一勾勾唱腔的“终极探源”

以上是针对曲谱文本所做的分析。但是笔者在田野调查中发现,艺人在实际演唱时曲调具有很大的灵活性,或者说不确定性。如,刚才所举《王小赶脚》二姑娘唱段“六月里三伏好热的天”这一句,既可以唱成“mi-do-re-mi-re-mi-re -do -do”,也可以唱成“re -si -la -re -sol-mi-re-do”,还可以唱成“do -la -do -la -sol -do”,另外《夜宿花亭》高文举唱“高文举来”几个字,也有“mi-sol-mi-( 高) mi-re-do”和“la-sol-la-re-do”等不同的唱法。除了下句的落音和句尾的甩腔以及上句的腔节结构,其他都是可变的。而有意思的是,不管怎样唱,都不影响一勾勾剧种音乐的风格,艺人和观众也都认可是一勾勾而不是别的戏。

对于这个现象,原临邑县一勾勾剧团作曲于汝朝曾告诉笔者“‘mi-do-re-mi’和‘re-sila-re’是一样的,老艺人不识谱,在学唱过程中会不自觉发生变化。”“剧团在初期每次排戏,安排唱腔时只需确定每个唱段的板式,是[平唱]或者是[慢板],具体怎么唱由个人去发挥,因此每个人唱出来的[平唱]或者[慢板]都不一样。”他还向笔者讲起这样一件事:1957 年,兴隆镇一勾勾剧团到济南振成舞台演出,连台本戏《五女兴唐传》连演三天后,观众要求继续演下去,但是戏已结束,谁都不知道“第四本”该怎么演,这时导演把演员叫到一起,把内容大概一说,分配下角色,晚上便开戏了,伴奏和演员竟配合默契顺利完成了演出。事后问起演员是怎么唱的,却都说“不知道”。伴奏也一样,“一勾勾的伴奏乐器笛子和板胡不完全跟着旋律走,而是顺着‘溜’,也不知怎么拉的,反正下次拉还会。一勾勾也叫‘河西柳’,这个‘柳’实际是‘溜’。”12来自笔者对于汝朝的采访。时间是2013 年3 月10 日,地点在济南于汝朝家中。无独有偶,同样源于山东花鼓的柳琴戏,除了句尾固定的拉腔和一些花腔唱法,其他地方的曲调也具有很大的灵活性,艺人的说法是“想怎么唱就怎么唱”,因而也被称“怡心调”。甚至于上世纪50 年代,曾有北京的专家到柳琴剧团进行记谱,但是由于其唱腔过于自由,始终处于捉摸不定的状态,这位专家花了两个月时间居然没有成功记下柳琴戏的唱腔曲调。13孔培培:《魂里拉腔——从拉魂腔到柳琴戏的传承与变迁》,中国艺术研究院2007 年博士论文,第80 页。来自田野的发现令我们无法满足于仅依靠分析曲谱所得出的结论,我们不禁深思:造成一勾勾戏唱腔多变又不失剧种风格的终极因素究竟是什么? 笔者认为是——语言。

众所周知,汉语语言与音乐关系密切,语言对音乐有着决定性影响,主要体现在旋律线、节奏、音色等方面,尤其是旋律线,这在戏曲中有突出的体现。“依字行腔”“腔随字转”是戏曲创腔的一个普遍规律。从某种程度上说,各种地方戏的形成,其实就是方言影响下的唱腔曲调确立的过程。笔者曾在一篇文章中比较一勾勾戏唱腔与鲁西北方言字调的关系14李德敬:《临邑方言字调对一勾勾唱腔旋律的影响》,《齐鲁艺苑》2015 年第1 期,第23—27 页。,通过量化统计,二者一致的比率高达86%! 无论是逐字比对还是看语调的整体起伏,一勾勾唱腔曲调可以说就是当地语言的音乐化。

从字调与旋律关系角度看,前面所举“六月里三伏好热的天”和“高文举来”两句词无论是配以哪种旋律,它们的走向与方言中的字调几乎都是完全一致的,都是符合创腔原则的。因戏曲与民歌或歌舞音乐的最大不同在于它的功能首先是叙事,所以对唱词意义的准确交代就成为演唱者和编曲者的首要追求,只要让人听明白,至于它是“mi -do-re-mi”还是“re -si -la -re”“do -la -do-do-la-mi-do”,并没有实质性区别。一勾勾吸取了花鼓的骨干音来作为其音乐的“基因”,而具体的旋律旋法则依方言来安排,这正是遵循“叙事为要”的原则。这样一来,前面的各种现象都有了解释:演员在演唱时无需现学每一个剧目的板式唱腔,只需在已掌握的曲调基础上,再结合具体唱词的方言念法,将其“唱”出来就可以了,因而都能随口唱,唱的还不一样,关键观众还都认可,就是所依据的方言在起作用;唱幕表戏,大家都能即兴创腔且配合默契,也是因为方言;而北京专家花两个月也没记出来的谱,也是因为方言字调所能配唱的具体曲调形式是多种多样的。

还可提供一个事实为证,原临邑一勾勾剧团的龙传英曾对笔者谈到,她的老师民间艺人焦连坤“唱得跟说似的,没调儿!”但是观众却很喜欢,因为“一听就懂!”除了唱词语言通俗外,旋律贴近语言声调也是一个重要原因。

至此,对于一勾勾戏的唱腔源流我们可以得出如下结论:一勾勾唱腔的确脱胎于山东花鼓,吸收其“la-do-re”“re-si-la”“mi-re-do”和“do -la -sol”骨干音,通过将“mi -re -do”变为“mi-( 高) re-do”,节奏上变闪板起为板起,去掉乐句之间的“连门子”,加入丝弦乐器过门,与纯歌唱的花鼓发生了质的改变,具有了戏曲的某些程式化特征。同时,男腔吸收了鲁西、北地区秧歌调的“la、sol”两音交替的旋法来发展旋律;花鼓音乐对于一勾勾来说具有深层的隐形的影响,秧歌调则具有表层直接的影响。而对一勾勾唱腔起到终极作用的则是语言。

还有一个问题,一勾勾标志性的句尾翻高七度甩腔唱法来源于哪里呢? 笔者查阅山东境内的民歌,发现有两种民歌有句尾翻高七、八度甩腔这一唱法,一种是鲁南苍山花鼓调( 花鼓最初所唱的民歌小调) ,另一种是前文提到的鲁北秧歌调“打岔”。一南一北,一个是一勾勾的源起地,一个是形成发展之地,到底哪一个影响了一勾勾的这一特点? 在没有确切证据出现之前,我们只能说或许是苍山花鼓调已经埋下了这一特点的种子,抑或是二者皆有作用。不过,与一勾勾同源于花鼓的柳琴戏、茂腔、柳腔,也都保留有句尾翻高七度或八度甩腔的唱法,这又似乎指向了花鼓。这一问题留待以后进一步的研究。

余 论

从对一勾勾戏腔源的探究过程中,笔者的感受是:民间小戏的唱腔是异常活跃而易变的,我们在对其唱腔源流的分析不能只根据曲谱,曲谱是一次性、凝固的,只能说明某一次的演唱是这样的,我们需要把不同的演唱版本放在一起,综合考量,才能对其腔源问题作出一个相对合理的解释。

从对一勾勾与花鼓音乐的比较中,我们可以看到由花鼓发展到戏曲,并无一支共同的曲调在维系,这是与声腔类剧种的不同之处,声腔类剧种是以某个曲调为核心构建剧种的唱腔体系,并通过传播到各地形成声腔体系,一勾勾唱腔则还未在语言基础上实现旋律的自由和升华,尚未有一个音乐性强、性格鲜明、风格突出、辨识度高的曲调出现,也就无法在这样一个曲调之上构建不同板式的曲调群。由此,我们说一勾勾尚无构成声腔的可能。推而论之,与其同属花鼓类戏曲的二夹弦、四平调以及其他“歌舞类”小戏,其声腔问题也应大抵如此。

——以勃拉姆斯《c小调第一交响曲》为例