起衰振古 功在千秋

——张伯驹先生文献展前言

◆周笃文(北京)

伯驹先生在上世纪的文化界,可以说是一个异数、一段传奇。在那民族危亡、文化衰落的时代,他以一己之力,不惜倾家荡产抢救和保护了大批国宝级文物。他奔走呼号,为振兴发扬诗词书画等传统文艺做出了重大的贡献。

伯驹先生出生名门,天资聪慧,本是一位文采风流、前程似锦的名公子,可是他却对仕途经济了无兴趣,情衷于诗词、京剧与文化收藏,矢志为之,力求完美。为了防止散落民间的文化瑰宝流落国外,他不惜倾家荡产收购古贤之书法翰墨。如1936年为防止溥心畬所藏西晋陆机《平复帖》流入日本人之手,他千方百计请傅增湘出面与之调停,最后以四万大洋购藏了此中华第一古帖。1945年为了避免从长春宫里流出之隋代展子虔《游春图》流出国外,乃变卖住宅,筹措贷款,以220两黄金之天价购回此一至宝。先生一生收藏价值连城之国宝级文物118件。据《伯驹书画录》记载,有李白《上阳台帖》、杜牧《张好好帖》、范仲淹《道服赞》、蔡襄《自书诗册》、黄庭坚《诸上座帖》、赵孟頫《千字文》等。故宫《景仁榜》开列的顶级的书画中,近一半为伯老捐献。刘海粟先生云:“他是当代文化高原上的一座峻峰。从他那广袤的心胸里涌出四条河流,那便是书画鉴赏、诗词、戏曲和书画。”启功先生更以为伯老之艺术收藏“前无古人,后无来者。民间收藏第一人。”贡献之巨大,由此可见了。

伯驹先生精于传统文艺,珍同生命。在西潮腾涌、传统文化被视同敝履之时,他却挺身而出,大声疾呼,力挽狂澜,为保护国粹殚精竭虑。在上世纪四五十年代,他于后海南沿小院中成立了京剧、韵文、书法、琴艺四个研习组织,以私人之力聘请萧钟美、郑诵先、管平湖等大家主持其事。1957年,他联合叶恭绰、章士钊二先生上书中央,请求成立中国韵文学会。后因“反右”事起,遂止。二十年后他再申前议,联合叶圣陶、周谷城、赵朴初、钱昌照、夏承焘、周汝昌诸先生多次上书中宣部、文化部领导,吁请成立中国韵文学会。1981年末,终获批准。此举对于日后中华诗词之活跃有很大影响。

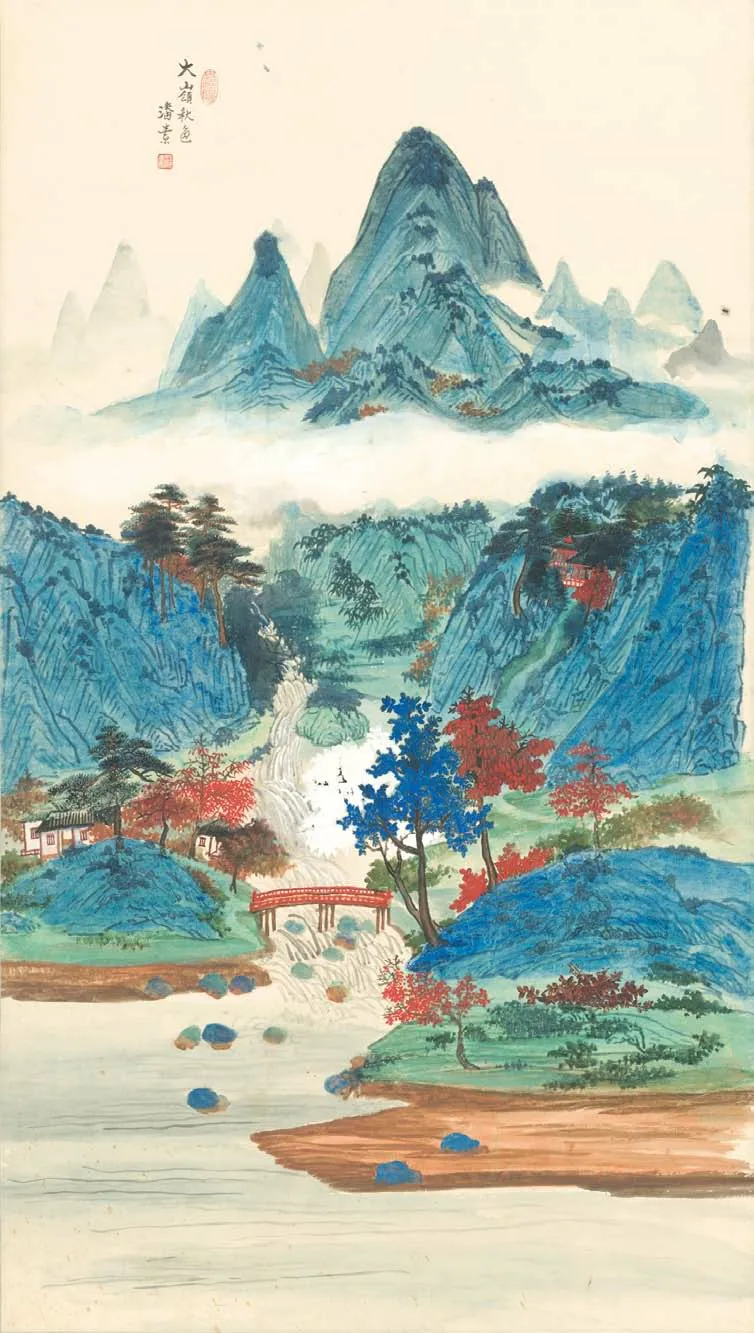

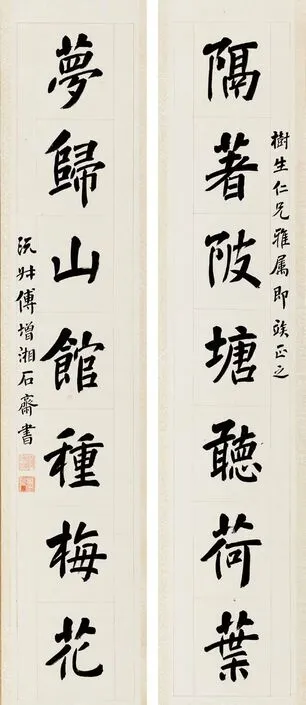

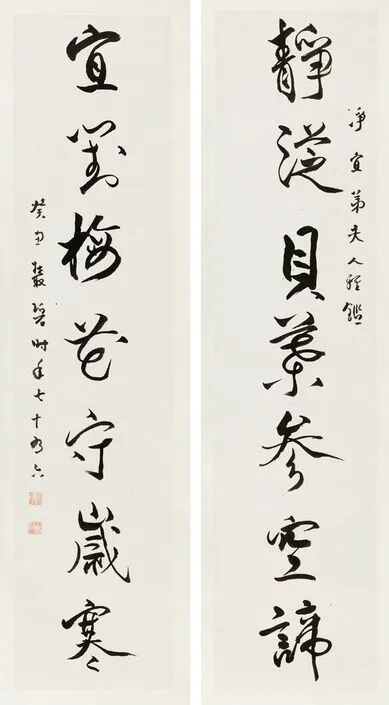

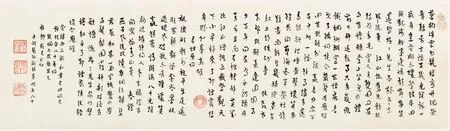

伯驹先生才高识卓,在诗词书画创作方面成就巨大,不愧为光前裕后、妙接古今的一代大师。此次由吉林省文化和旅游厅与清华大学艺术博物馆联合举办的“高山仰止”展览,可说是一次丕开风气、意义深远的重要举措。展出作品,各体皆备,抉择尤为精当,颇能展现张伯驹、潘素先生的艺术成就与精神气质。比如《翰墨因缘卷·为谢稚柳先生书》(附十家题跋),便是洋洋大观、神完气足之旷世佳作。《调寄平韵满江红·和夏瞿禅词人谒文信国公祠》无论是遣词、用韵、立意、谋篇皆嵚崎磊落,有神光离合之妙。所绘《双兰图》,笔笔中锋,清气勃发,题句“萧艾齐荣当路草,无人芳馥又何为”之句,更写出了对时代的长嗟大喟,可谓神形俱超之笔墨。伯驹先生的鸟羽体书法,也是形神特具、开径自行之新体。它笔笔中锋,结体奇创,使转自如而顾盼生姿,体现了作者自在流行的精神气质。如“静从贝叶参空谛,宜对梅花守岁寒”七字联,不止意境高妙,而且字态墨趣,顾盼生姿,充溢着静谧、活泼、自在流行之美感与道心,有不食人间烟火之气象,堪与弘一墨趣相伯仲。再如为张晓鹰题额之“逢雁楼”,结体奇古,率意自然而有法度。潘素先生之山水画作,或金碧辉煌或清疏远淡,皆能意与笔随,姿态万千,一经伯老品题,更是风致无限、令人神往。

我作为受业门生,在先生辞世三十六年之后,能重读遗墨,真是悲欣交集、感慨无尽。谨将1972年陪侍伯老《大觉寺看花和碧丈》诗作录之,以志纪念:

娱忧却向碧山行,花柳缤纷总动情。

百厄吟身三绝笔,文光长伴寿星明。

大岭秋色 国画 潘素

调寄平韵满江红 书法 张伯驹

隔着梦归联 书法 傅增湘

兰蕙一丛图 国画 张伯驹

劳山潮音瀑 国画 潘素

静从宜对联

张大千致张伯驹函局部

翰墨因缘卷 局部

风蕙 国画 张伯驹