60例肝胆外科患者术后并发胆漏原因分析及临床防治对策

俸家伟

云南省临沧市人民医院,云南临沧 677000

胆瘘是肝胆外科手术后常见并发症之一,患者胆汁通过非常规路径流出胆管,患者如未经有效治疗,极易造成其发生胆汁性腹水问题,对患者生命安全造成严重危害[1]。临床中胆部及周围脏器手术均能够诱发胆瘘症状,该研究选择2015年12月—2018年12月于该院肝胆外科手术的患者420例,对肝胆外科手术后并发胆瘘发生原因予以探究,并分析其临床防治策略。报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择于该院肝胆外科手术的患者420例,术后并发胆瘘的患者60例,其中男性肝胆外科术后并发胆漏患者34例,女性患者26例。最小年龄24周岁,最大年龄 84周岁,中位年龄(63.87±10.66)周岁。有肝部术后并发胆瘘11例、胆部术后并发胆瘘49例。纳入标准:①肝胆外科手术时间≤5 d;②患者及其家属了解该研究,自愿参与;③胆汁引流量≥100 mL/d。排除标准:①认知能力异常;②术前伴有腹膜炎症状;③精神类疾病[2]。该研究内容经由医院伦理委员会审核并批准。

1.2 方法

全部患者在术后3 d引流管仍可见胆汁或含胆汁的混合液流出,经由B超或CT检查可见其腹腔内存在积液,部分患者伴有上腹疼痛、发热等征象。上述患者予以营养支持,并通过抗感染治疗保障予行消炎[3]。针对仍未拔管的患者,需每日对其引流情况加以观察,充分有效地引出患者胆汁,加强其营养。针对已经拔管的患者,伴有严重的中毒或腹膜炎体征,需再次实施手术方式放置引流管,通过负压引流方式予以治疗;如因胆管残端夹闭不全所致的胆瘘问题,需再次手术后予以夹闭,常规放置T管[4]。

1.3 统计方法

采用SPSS 19.0统计学软件对数据进行分析,计数资料采用%表示,进行χ2检验,计量资料采用(±s)表示,进行t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

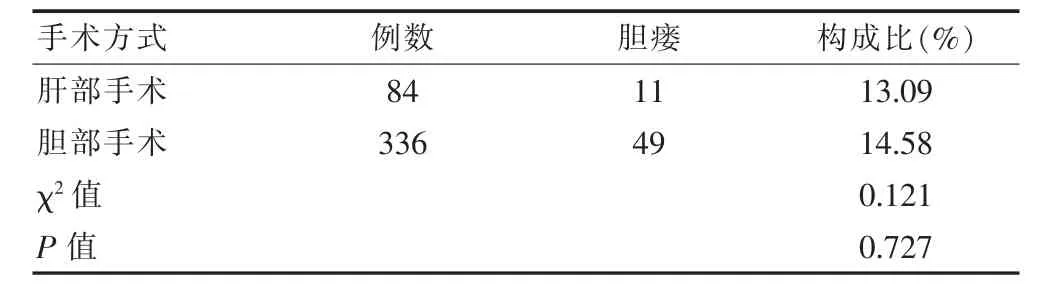

2.1 肝部及胆部手术后并发胆瘘发生情况比较

对比肝部及胆部手术后并发胆瘘发生情况,见表1,肝部及胆部手术后并发胆瘘发生率 (13.09%、14.58%)差异无统计学意义(P>0.05)。

表1 肝部及胆部手术后并发胆瘘发生情况比较

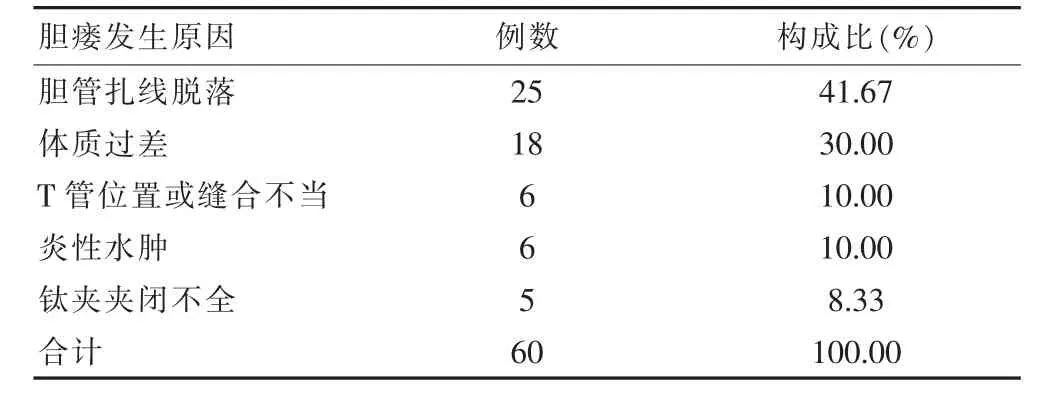

2.2 肝部及胆部手术后胆瘘发生原因情况

肝部及胆部手术后胆瘘发生原因情况见表2,包括胆管扎线脱落、体质过差、T管位置或缝合不当、炎性水肿、钛夹夹闭不全,其中,胆管扎线脱落、体质过差比例较高,分别占比为41.67%、30.00%。

2.3 肝部及胆部手术后胆瘘治疗情况

全部60例肝部及胆部手术后胆瘘患者均行妥善治疗,其中,行负压引流治疗的患者32例,治疗时间为 (9.67±0.76)d;手术引流患者20例,治疗时间为(12.73±1.19)d;8 例患者携管出院, 治疗时间为(22.58±5.24)d。全部肝部及胆部手术后胆瘘患者均已治愈,治愈率为100.00%,中位治疗时间为(18.39±3.18)d。

表2 肝部及胆部手术后胆瘘发生原因情况比较

3 讨论

胆瘘作为外科肝胆手术常见并发症之一,其临床发病率在1.20%~2.70%之间,临床中患者手术3~5 d发生胆瘘症状,一般多表现为上腹疼痛、发热、引流管可见胆汁样液体、小便深黄色等症状,可在胆道、胆囊、胃部、肝部等手术期间发生[5]。胆瘘早期诊断及治疗十分重要,是保障患者临床治疗效果的重要方式。对此,该研究对胆瘘发生原因予以分析,具体发生原因包括:①解剖因素所致的肝胆外科手术后并发胆瘘,胆囊三角解剖因素发生变异,包括右侧副肝管、胆囊管与肝外胆管异常等原因,尤其针对部分结石患者,受到结石嵌顿的影响,发生胆囊三角变异的可能性更高,同时也增加了患者发生胆瘘的可能性。另外,肝动脉与门静脉受到多种原因所致的走形分支异常问题造成术中辨认不清,进而导致其术中出血现象,极易引发术中胆管损伤,是导致临床肝胆外科手术合并胆瘘为主要原因[6]。②病理因素所致的肝胆外科手术后并发胆瘘,病理因素也是造成术后胆瘘的原因之一,患者发生胆管炎、胆囊炎、Mirizzi综合征等因素影响,患者胆囊、胆管及周围组织出现水肿、炎性病变及内瘘等因素,造成其肝胆三角解剖关系发生异常,不仅增加了患者肝胆手术难度,同时也提高了术后发生胆瘘的可能性。同时,部分合并十二指肠溃疡疾病的患者,其胆囊三角发生炎性粘连问题,也会造成其解剖位置变异,进而缩短了患者胆管距离,造成了单管损伤或门静脉损伤,均会威胁患者的生命安全。③操作因素所致的肝胆外科手术后并发胆瘘,手术操作期间,其经验及态度是保障手术成功的重要因素之一,操作原因也是造成胆瘘的主要原因,一般而言,麻醉、术区暴露、照明等因素均会影响其手术操作,加之术中医护配合的影响,造成手术后胆管胆囊损伤的发生率升高。另外,现阶段多种肝胆手术均通过腹腔镜、胆道镜等微创形式开展手术,此类手术操作也是发生肝胆外科手术后并发胆瘘的潜在风险因素之一,尤其针对部分手术经验较少的患者,在腔镜下开展各项手术,其视野清晰度欠佳背景下,导致手术发生不良事件或意外损伤的问题[7]。同时,因情境下手术医师只能通过器械完成手术,缺乏感官交互作用,进而影响了手术发挥效果。除此之外,腔镜下肝胆外科手术中光源与镜头均为自上而下的状态,当牵引胆囊操作中,其胆囊颈部对镜头与光源产生遮挡,继而造成其胆囊管与胆总管角度降低,因而造成其结扎错误问题,尤其针对部分胆囊管形态异常、胆总管与胆囊管并行的患者中,导致结扎失误的可能性升高。在手术期间,腔镜下实施电凝止血,导致肝内胆管发生热力损伤的几率较高,是造成肝胆外科手术后并发胆瘘的原因之一。该研究针对肝胆外科手术后并发胆瘘发生情况进行分析和总结,其结果显示,肝部及胆部手术后并发胆瘘发生率未见明显差异,肝部及胆部手术后胆瘘发生原因包括胆管扎线脱落、体质过差、T管位置或缝合不当、炎性水肿、钛夹夹闭不全,其中,胆管扎线脱落、体质过差比例较高,分别占比为41.67%、30.00%。肝部及胆部手术后胆瘘治疗:行负压引流治疗的患者32例,治疗时间为 (9.67±0.76)d;手术引流患者20例,治疗时间为(12.73±1.19)d;8 例患者携管出院,治疗时间为(22.58±5.24)d。全部肝部及胆部手术后胆瘘患者均已治愈,治愈率为100.00%,中位治疗时间为(18.39±3.18)d。胆瘘诊断方面可通过如下征象予以判断:①术中可见十二指肠韧带黄染,疑惑应用纱布清洁胆管后可见黄染问题;②肝胆外科手术后发生阻塞性黄疸;③手术3 d后仍发生反复性寒战、发热、黄疸等症状;④胆囊切除术患者术后2 d内发生黄疸,亦或患者引流管中发生大量胆汁流出;⑤术后患者反复发生胆道感染症状,且部分患者伴有胆汁性肝硬化等症状。在发生上述征象后,应考虑存在胆道损伤、胆瘘症状。临床诊断方面可通过血清碱性磷酸酶予以检查,结合血清胆红素检查,可对其胆瘘症状加以判断。同时,针可通过术后B超、CT检查等无创性方式予以诊断,对于部分症状不明显的患者,可通过内镜胰胆管造影、磁共振胆胰管造影、T形管胆道造影等明确其结果。

该研究通过对肝胆外科手术后并发胆瘘发生原因进行分析,并检索相关文献予以理论支持,总结胆瘘防止措施如下:①肝外胆管损伤防治对策,肝胆外科手术视野完整度及清晰度十分重要,手术期间需始终保持其术野的完整性,手术前必须针对其胆囊、三管一壶腹及其周围组织的解剖学关系予以明确。尤其针对部分存在组织粘连、肥胖等患者,需明确其解剖关系,对其浆膜层观察肝外胆管走行情况,通过胆囊壶腹边缘将其浆膜层切开,从而避免对肝外胆管造成损伤。②副肝管损伤防治对策,因副肝管回合位置较低,因此发生损伤的可能性较高,在手术期间需针对较细的副肝管予以辨别和明确,防止发生副肝管撕裂伤。如患者已经发生副肝管损伤,如漏液量较少,无需治疗仅通过引流可有效自愈;如损伤较大,造成其漏液量较多,需通过钛夹实施夹闭治疗。③胆囊管残端漏液防治对策,受到夹闭不全、钛夹脱落等因素的影响,极易发生胆囊残端漏液问题。对此,手术中需针对胆囊管钛夹夹闭情况予以全面观察,并针对其钛夹稳定性予以评估,进而避免发生钛夹夹闭不全问题。孙晓伟等[8]研究显示,肝部及胆部手术后胆瘘治愈率为98.00%(49/50),平均住院时间(18.7±3.5) d。 上述研究结果与该研究具有一致性,该研究显示,肝部及胆部手术后胆瘘患者均已治愈,治愈率为100.00%,中位治疗时间为(18.39±3.18)d。

综上所述,导致肝胆外科手术后并发胆瘘的发生因素较多,通过对其实施有效放置措施能够降低临床胆瘘发生率,避免医源性胆管损伤发生可能性,保障患者生命安全。