论民国时期气象电报的初步运用与发展

朱学娟 张静

(南京信息工程大学,南京 210044)

0 引言

中国是世界上最早有天气预测记录的国家,从经验预测到定量观测,经历了几千年的发展,其发展过程是人类对自然认识的提升和预测方法建立与不断完善的过程。在此过程中,大众传播媒介的发展至关重要,尤其电报技术在气象领域的应用对天气预报的发展起到了积极的推动作用。

电报技术传入中国始于近代西方列强入侵之后。19世纪70年代中后期,围绕是否架设电报这一问题,清政府内部的趋新派和守旧派曾展开过激烈的争论,最终因沈葆桢、丁日昌、李鸿章等洋务派占据上风,开始在中国沿海省区试办电报业务[1]。20世纪初期电报技术因其强大的信息传播功能备受青睐,并迅速在中国推广开来,除少数偏远地区外,全国绝大多数地区都建立了电报网。电报作为一种重要的通信工具,引入起便在中国社会得到了广泛应用,其中包括气象领域。

关于民国时期气象电报的史料相对丰富,但对电报技术与天气预报技术互动的关系学界少有关注。文章通过搜集中国第二历史档案馆馆藏关于民国气象电报的碎片化史料,运用历史资料分析的方法,试图概述民国时期气象电报的形成以及电报技术与天气预报技术发展之间的互动史实,从而分析民国时期气象电报的发展特征及电报技术对天气预报业务发展的影响。

1 民国时期气象电报的形成

1.1 气象电报的引进

19世纪30年代,英国科克和惠斯通设计制造了世界上第一个有线电报。1844年,美国莫尔斯电码的成功,使信息传播速度空前提高,打破了时域对信息传播的阻碍,实现了信息传播的时效性。不久,电报技术很快便应用于气象领域。“1851年,英国的气象学家格莱舍(James Glaisher,1809—1903)在伦敦水晶宫举办的万国博览会上展出第一张利用电报收集各地气象资料而绘制的地面天气图。[2]”19世纪中叶的克里米亚战争,首次将气象电报技术用于战争,“通过分析1854年11月12—16日5天的气象资料,巴黎天文台台长勒费里埃认为,组建气象台站网,用电报迅速收集各站点的气象观测资料,绘制天气图进行天气预报。[3]”此时天气图的绘制原理是将气象电报传递的天气报告在地图上描绘出以供预报者参考,预报者根据气象图判断天气变化,一般以气压的动向可确定风向等,如低气压中心一般会出现多风、多云、少雨天气[4]。由此可知,天气图的绘制直接促进了气象电报的形成。

电报技术最初应用于气象领域始于西方,而中国在气象业务建立之初是借鉴和仿效。西方最早将电报技术应用于气象领域是19世纪中期,当时巴黎天文台台长勒弗里埃极力主张用电报系统收集气象信息并绘制天气图,但首次使用电报技术收集气象信息是英国海军船长、首任气象办公室主任菲茨罗伊,他在1860年根据接收到的气象电报信息绘制了天气图,这是世界上第一个以科学方法制作的天气预报[2]。而中国的电报技术相对较晚,晚清时期随着西方列强入侵,电报技术引入中国,最早应用于气象领域的是各列强建立的海关气象观测站。鸦片战争以后,中国的领海主权遭到严重破坏,1854年,上海海关税务司成立之后,随着税务司权力日益扩大,开放的通商口岸日益增多。因“气象和船舶航行的安全有着密切关系,为了获取中国各地的气象情报,为西方殖民者服务,总税务司决定在中国海关设立气象观测站。[5]”1870年开始,在各海关和主要灯塔所在地开始设立海关气象观测站。但真正用电报技术传送气象信息是1882年,海关总税务司赫德通令汉口、宜昌等少部分海关测候所将气象观测记录寄送上海徐家汇观象台,由此气象电报开始引入。1905年,海关稽查处颁布了《海关气象工作须知》,海关总税务司对各地海关观测数据严格记录,并编制《海关气象月总簿》①《海关气象月总簿》是海关总税务司对各海关的气象观测结果按月编织成报表,寄送至海关总署及上海徐家汇观象台及青岛、香港、东京等气象台。其主要记录项目有:气压、气压附温、干湿球温度、最高温、最低温、雨量、风向风力、云(云量、云状及云向)、天气状况、能见度、海潮及海浪等内容。,气象观测和气象电报开始规范化管理。从目前保存下来的海关气象观测月总簿看,到20世纪初期,宜昌、重庆、长沙等七十余所气象观测站需发送气象电报寄送至海关总署、上海徐家汇观象台及香港、东京、马尼拉等地区,以供天气预报及台风警报使用。此时海关气象观测的项目主要有气压、气温、雨量、风向风力、云状、天气状况及海浪等。各海关气象观测台站发布的“气象电报由两组电报码组成,每个电码由五个数字组成,电码结构如下:BBBDDD、FWTTM。其中:BBB为气压表读数、DDD为风向、F为风力、W为天气现象、TT为温度、M为干湿球温度差。[4]”

然而,“清政府引入电报后,让其参与列强在华的天气预报活动。[1]”晚清时期各海关气象观测站所获得的气象情报资料,曾是列强开展中国以及东亚地区天气预报业务、航运气象重要数据,主要服务于西方列强,并未实现国人独立应用气象电报技术。因此,这一时期气象电报的引入对民国时期国人开展天气预报业务奠定了基础,但并未建立自己的气象电报标准和开展气象业务,真正实现国人自己的气象电报业务是民国时期获得长足发展。

1.2 气象电报的形成

1911年,蔡元培执掌教育部创建“中央观象台”②1912年11月,北京临时政府参议院决议在北京建国门泡子河北岸原古观象台遗址建立“中央观象台”,隶属于教育部,高鲁先生首任台长。“中央观象台”计划下设天文、历数、气象、磁力四科,集天文台、气象台、地球物理台及经纬局为一体,为近代中国官办的第一个综合性国家观象台,它标志着中国近代气象事业的新起点。,标志了国人独立创办气象事业的开始。1913年“中央观象台”设置气象科③“中央观象台”气象科1913年由教育部设置,由于经费不足于1927年停办,蒋丙然担任首位科长。气象科是最早编订我国气象观测规程,接收海关测候所和上海徐家汇观象台的气象电报,据此绘制我国最早的天气图,制作天气预报的气象机构。,蒋丙然担任首位科长,从事筹划工作。“1915年,正式成立气象科。为了开展气象服务工作,开始绘制气象图,试做天气预报。[6]”此时初步的气象观测仪器、观测制度及观测人员准备就绪,气象科的观测工作开始走向正规,能提供可绘制天气图的气象数据,达到了天气预报业务开展的先决条件。但天气预报是一个系统工程,获取天气预报必须通过气象电报来传递信息,而电报技术作为媒介的突破革新,自然而然应用于气象领域,开始服务社会,并在中国天气预报业务最初的建立过程中提供了技术支撑。再者,在第一次世界大战后期,以挪威气象学家皮叶克尼斯为首的国外气象学界所提出的“锋面学说”引入中国,以及在帝国主义直接控制下的上海徐家汇观象台已绘制天气图的刺激下,开展我国的天气预报工作,自然地被提上议程。

“1916年,中央观象台正式以天气图分析方法,每日两次,用悬挂信号旗的方法发布北平的天气预报。[6]”据当时气象科科长蒋丙然先生自传可知“绘制天气图,需要气象电报。海关所设沿海沿江等处测候站之气象电报,并每日公布天气预报。报局以免费急电,向徐家汇气象台拍发,因此中央气象台援例向税务署及电报局商洽,获其允许,依照徐家汇成例,免费急电每日两次,拍发中央观象台。[7]”可见“中央观象台”最早试做天气预报时,主要通过接收来自报局免费急电的测候所气象电报来绘制天气图。

为更好地筹划全国天气预报工作,“中央观象台”同交通部电政司及无线电管路局通函接洽,希望提供电报传送全国各省观测所所测数据①中国第二历史档案馆资料. 《中央研究院关于交通部合作气象观测的有关文书》. 全宗号三九三,案卷号226。。最初主要是依据十余处海关测候所的气象电报,预报的准确程度虽无从谈起,但开始采用科学的气象数据来绘制天气预报。这些分布广泛、数量众多的测候所,提供了标准一致且质量有保证的各地天气报告,成为当时绘制天气图的基础,为天气预报工作的开展创造了可能。1919年“中央观象台”为开展天气预报工作,在电报局设立了分机,直接接收各地气象报告,保证了绘制天气图的气象信息按时送到。1921年,在交通部电政司及无线电管路局的积极配合下,气象电报优先拍发,不准积压,并每日固定时间拍发一次,“中央观象台”开始了按日试绘制天气图,保证了天气预报的连续性。1925年,海军部考虑到东沙群岛航行的重要性,在该岛设立灯塔和气象无线电台,并于1926年7月成立气象台,加强了台风预报工作。台风预报工作的开展,除了当时天气预报技术取得快速发展外,气象无线电台的设置可谓功不可没。但1927年,气象科因经费不足,被迫停办。

“中央观象台”气象科时期的天气预报业务因刚开始应用尚不规范,加之期间断断续续,缺乏系统性与连续性,其实一直未脱离实验期。但此时的气象电报却已经形成,首先,“中央观象台”同“交通部”电政司及无线电管理局商洽,实现了气象电报的免费拍发;其次,这一时期的气象电报参考晚清时期气象电报的管理条列,除了观测项目有气压、气温、风力、雨量、云量、地温等气象要素外,观测时间及气象电报拍发等都学习和借鉴晚清时期西方列强气象电报的拍发模式。由此可知,这一时期气象电报可谓承上启下,在晚清列强的气象电报基础上形成,而其形成又促进了之后气象电报的发展。

2 民国时期气象电报发展

2.1 气象电报的阶段性发展

民国时期气象电报获得真正发展,是在1928年“中央研究院”气象研究所成立之后。从1928年“中央研究院”气象研究所创立到1941年“中央气象局”建立的这段时间,气象电报呈现出阶段性的快速发展。通过梳理这一时期的发展脉络,大致将气象电报的发展历程分为以下三个不同阶段:1)1928—1937年;2)1937—1940年;3)1940—1941年。

1928年,在气象研究所成立之后,因气象报告与航海航空有密切关系,为此气象研究所从成立之初即筹划全国天气预报以利航运②中国第二历史档案馆资料. 《气象研究所概况》. 全宗号三九三,案卷号2863。。气象研究所成立之初,共有气候、高空、天气预报、仪器和地震等五部分业务内容,其中天气预报为气象研究所工作的核心内容②中国第二历史档案馆资料. 《气象研究所概况》. 全宗号三九三,案卷号2863。。为与国内各气象单位交换天气报告来开展天气预报,便积极筹备并向国民政府“交通部”“建设委员会”,甚至“财政部”提出申请,实现了气象电报免费且优先拍发。其中,当时“财政部长”宋子文致中华民国大学院函中就写道:“中央观象台鼓楼气象测候所现已组织就绪,开始观测亟应周知各地气象状况以资考证,查各海关每日气象观测成绩,例须电报上海、青岛、北京各地观象台,兹为谋气象消息灵通起见,拟请贵部令饬上海税务司每日拍发各处气象电报时加拍一份迳至南京鼓楼测候所。③中国第二历史档案馆资料. 《大学院为筹备气象、社会等研究所在南京、上海觅择地址的文书》. 全宗号五(2),案卷号4。”因此,气象研究所暂定与国内外各处气象台交换气象电报,并让各电报局凡有气象电报,应优先拍发,不准积压④中国第二历史档案馆资料. 《中央研究院关于免费拍发电报及电台管理管制事项文书》. 全宗号三九三,案卷号2343。。此时接收气象观测数据的气象电报内容主要有中国各台及日本、朝鲜、中国台湾、菲律宾、西伯利亚等地约六十处,分拍气压、温度、风向、风力、天气状况等五项③中国第二历史档案馆资料. 《大学院为筹备气象、社会等研究所在南京、上海觅择地址的文书》. 全宗号五(2),案卷号4。。

气象研究所正式绘制天气图、试做天气预报是从1929年元旦开始。后来气象研究所专设无线电XQM电台,并于每日10、16时,用120°E标准时间广播接收到的东南亚等六十余处台站的观测记录,然后开始分析绘制天气图。从1929年8月起,将试做的预报送广播电台,当时南京的天气预报,按日由“中央广播电台”XGOA在09、20时,分两次报告并刊登在次日南京各报。此外,“交通部”XSQ与XGX两电台将收到气象研究所XQM电台的预报内容重复播报,因这两部广播电台电力较大,有利于国际收听①中国第二历史档案馆资料. 《中央研究院关于交通部合作气象观测的有关文书》. 全宗号三九三,案卷号226。。此时全国气象观测网已初步建立,设置无线电台的测候所却屈指可数,因无法及时接收气象观测信息,制作大范围天气预报的条件尚未成熟。起初只做南京的天气预报,后拟在安庆、芜湖、宜昌、济南、成都、宁波、崇明岛、南昌、汕头、万县、杭州、福州、重庆等地测候所设置无线电台①中国第二历史档案馆资料. 《大学院为筹备气象、社会等研究所在南京、上海觅择地址的文书》. 全宗号五(2),案卷号4。。随着无线电台设置数增加,天气预报惠及区域从首都一隅,遍布全国各部分城市。1930年元旦起,气象研究所增加台风警报业务。当时国内的各天气报告都是以电报形式传到南京鼓楼电信局,再由电信局送到北极阁,考虑到人力和时效性,1931年从南京电信局到北极阁气象研究所装了一条专门的电话线,安排预报组负责记录发来的气象电报,避免了传递气象电报延误。其中,1932—1937年,气象研究所开展的天气预报业务快速发展,迎来中国气象预报发展史上的第一个黄金期。1937年全面抗战爆发前夕,其预报影响力同徐家汇天文台相差不多。但“八一三事件”后,日军空袭南京,1937年9月2日,“气象研究所除天气预报、观测两组部分人员留守南京外,其余人员携带本所图书及仪器设备共120箱西撤武汉。当月 11 日,该所除天气预报组外,其余人员迁往北碚,10 月天气组也迁往北碚。[8]”在迁移过程中,原有业务不得不暂停,1940年3月,气象研究所在重庆北碚象山建成后,天气预报等业务才重新开展,并开始规范化发展。在1949年11月1日中国科学院成立之前,气象研究所的组织机制一直尚存,但天气预报业务在1941年10月9日,气象研究所召开第69次所务会议中拟定交予“中央气象局”,并于1942年元旦起天气预报业务由“中央气象局”开展。此后气象研究所需要绘制天气图表资料,要向“中央气象局”索取以资简报,而重庆电报局将收到的气象电报加抄一份寄送②中国第二历史档案馆资料. 《中央研究院气象研究所有关气象密码、气象电报等文件》. 全宗号三九三,案卷号2993。。可见,“中央气象局”成立后,全权接收天气预报业务,气象研究所的天气预报工作于1941年底正式停止,之后即便做天气图也只是用于研究。

气象研究所开展天气预报期间,是民国气象电报快速发展的一个重要时期。此时气象电报与天气预报相辅相成,互动发展,尤其在1928—1937年全面抗战爆发前夕,因天气预报技术的发展,促进了气象电报的快速发展。后因战事影响,1937—1940年气象研究所迁移过程中天气预报业务被迫暂停,而气象电报发展变得十分缓慢;1940年气象研究所迁至重庆后天气预报业务重新开始,从1942年元旦起,天气预报业务由“中央气象局”接收,因此1940—1941年,气象电报的发展又一次迎来了一个短暂的发展高峰期。

2.2 气象电报的规范化发展

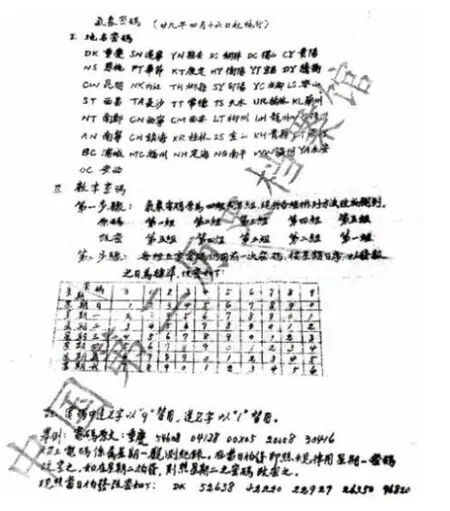

为更好地开展天气预报业务,气象研究所曾对气象电码做出系列整改措施。1932—1937年,曾由沈孝凰、朱炳海和卢鉴分别汇编过3次有关远东气象电码的小册子,便于天气图绘制和各台管理。1940年,气象研究所前往重庆后,当时我国各测候所发出的气象电报内容很不一致,为了统一气象电码,气象研究所前后共十余次进行气象电报密码的修改工作。以1940年4月16日起修改施行的气象电码为例,气象电报的密码主要由地名密码、数字密码构成。地名密码主要是用字母代替地名,这次修改将地名密码规范化,如DK代表重庆、SK代表遂宁;数字密码主要由四组或五组数字组成,是按星期排列,具体按照拍发日为准。关于各地测候所将涉及广播中心所用气象密码重新编订实施的有关详情文书参见图1。1941年,为便利天气研究起见,编制五字四组密码,将按日06、14时(120°E时间)每5日邮寄气象所一次,新编五字四组电文,邮寄电码分为TTwDD、FHNCD、WVRRz、LLLd’h四组,其中各电码代表意义详情见表1。由此可知,此时气象电码形成统一、标准化的管理,气象电码的信息量和气象电报的传递时效也得到了很大改进,对天气图的绘制、分析和天气预报的开展起到了很大的促进作用。

图1 中央研究院气象研究所有关气象密码修改的函③ 资料来源:中国第二历史档案馆资料. 《中央研究院气象研究所有关气象密码、气象电报等文件》. 全宗号三九三,案卷号2993。(部分) Fig. 1 Letter from the Institute of Meteorology, Academia Sinica regarding the revision of meteorological codes

表1 中央研究院气象研究所新编气象电码 Table 1 New meteorological codes of the Institute of Meteorology, Academia Sinica

通过梳理气象研究所开展的天气预报发展史实,可以清楚地看到民国时期天气预报的发展得益于气象电报的标准化管理。尤其气象研究所在1932—1937年抗战前夕和1940—1941年迁至重庆后实施的两次气象电码规范措施,更是明确了气象电报的电码、电台管理,改观了当时气象电码、电台不一致的局面,客观上促进了天气预报技术的发展。

3 结论

综上所述,民国时期天气预报业务的需求促进了气象电报技术的发展和运用。通过梳理气象电报技术与天气预报业务的互动史实发现,民国时期气象电报的发展对天气预报业务具有重要作用。首先,气象电报的运用,不仅完成了接收各地气象台站观测的天气报告,而且实现天气预报的对外播报,使天气报告接收和天气预报播报的时效性得以提升;其次,天气预报业务的开展亟待气象电报作为技术支撑。电报技术运用于气象领域,开始形成系统的气象信息传送网,从电报机到电码建立了一套完整的信息传播体系。客观上电报技术为民国时期天气预报业务提供了信息传播服务,实际上是天气预报发展的技术支撑,没有电报技术,即便当时有先进的气象仪器、设备,成熟的气象学理论,开展天气预报业务也是纸上谈兵。因此,民国时期气象电报技术与天气预报技术相辅相成,互动发展,尤其是气象电报的发展对天气预报业务的发展具有极大的促进作用。

Advances in Meteorological Science and Technology2019年3期

Advances in Meteorological Science and Technology2019年3期

- Advances in Meteorological Science and Technology的其它文章

- 降水自记迹线及雨量数字化提取质检技术

- 荆门市大雾特征分析及预报方法研究

- 上海气象信息全流程可视化监控系统的设计与实现

- 南京市短历时暴雨雨型分析

- 媒体扫描

- 翡翠岛沙丘动态变化监测与动力成因探讨